气象物候2.docx

《气象物候2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《气象物候2.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

气象物候2

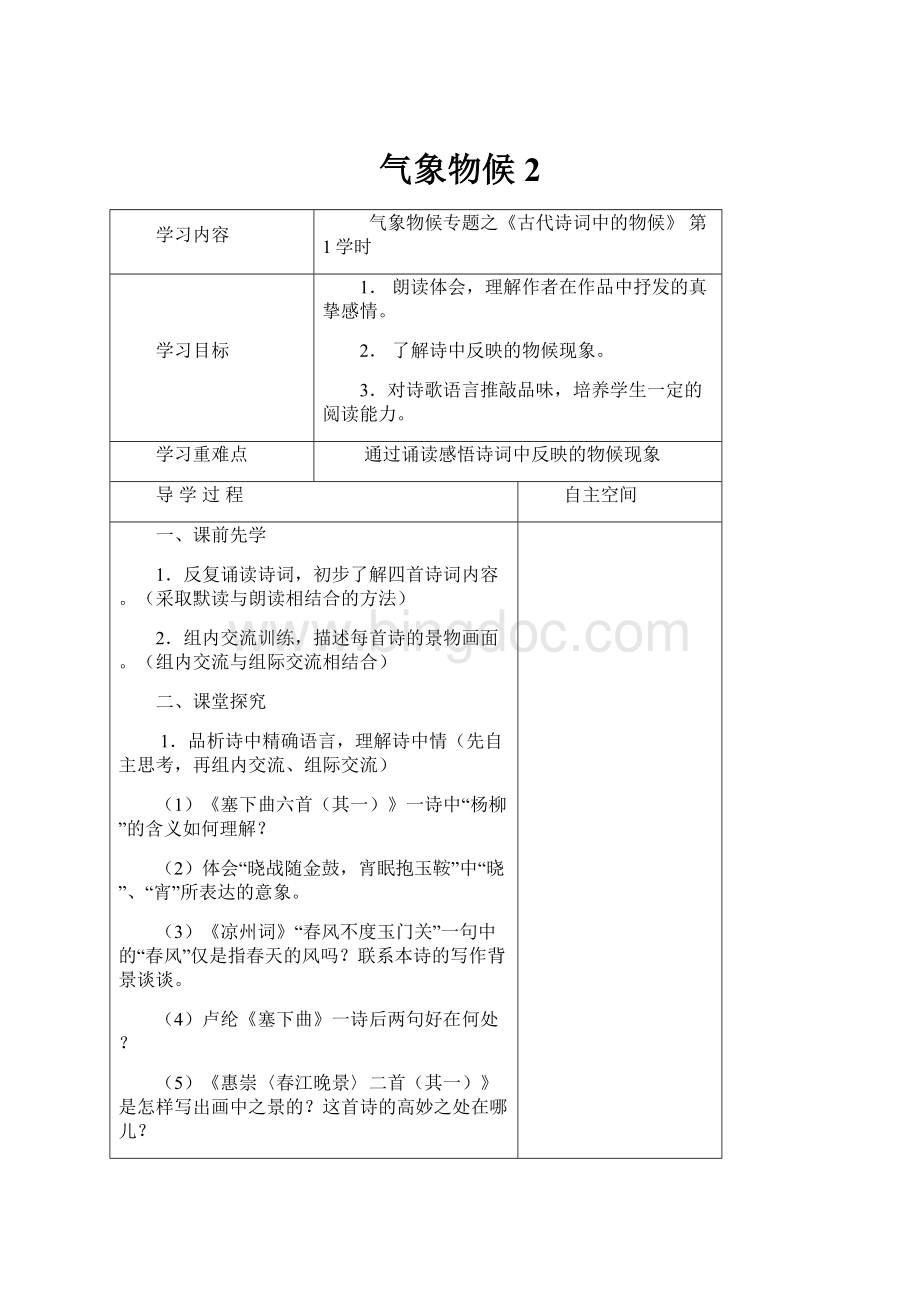

学习内容

气象物候专题之《古代诗词中的物候》第1学时

学习目标

1.朗读体会,理解作者在作品中抒发的真挚感情。

2.了解诗中反映的物候现象。

3.对诗歌语言推敲品味,培养学生一定的阅读能力。

学习重难点

通过诵读感悟诗词中反映的物候现象

导学过程

自主空间

一、课前先学

1.反复诵读诗词,初步了解四首诗词内容。

(采取默读与朗读相结合的方法)

2.组内交流训练,描述每首诗的景物画面。

(组内交流与组际交流相结合)

二、课堂探究

1.品析诗中精确语言,理解诗中情(先自主思考,再组内交流、组际交流)

(1)《塞下曲六首(其一)》一诗中“杨柳”的含义如何理解?

(2)体会“晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍”中“晓”、“宵”所表达的意象。

(3)《凉州词》“春风不度玉门关”一句中的“春风”仅是指春天的风吗?

联系本诗的写作背景谈谈。

(4)卢纶《塞下曲》一诗后两句好在何处?

(5)《惠崇〈春江晚景〉二首(其一)》是怎样写出画中之景的?

这首诗的高妙之处在哪儿?

(6)自主质疑内容:

2.领悟诗中物候现象,揣摩诗中景(先自主思考,再组内交流、组际展示)

(1)从李白的“五月天山雪,无花只有寒。

”诗句中了解到怎样的物候现象,并分析形成这种物候现象的原因。

(2)“黄河远上白云间”一句有人认为“黄河”应为黄沙,你觉得有道理吗?

(3)“月黑雁飞高,单于夜遁逃”一句华罗庚认为“月黑天高时,怎见得雁飞”,谈谈你的理解。

(4)“正是河豚欲上时”一句作者是从哪些物候现象中联想到的?

三、达标检测:

1.“晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍”一句好在何处?

表达了战士们怎么样的感情?

2.“五月天山雪,无花只有寒”写出了什么样的物候现象?

请你再写出一句体现这种物候现象的诗。

3.描绘一下《惠崇〈春江晚景〉》中描绘的生机盎然的春景。

四、拓展延伸:

写一份简单的研究报告:

参考题目:

《从古代诗歌看地区之间的物候差异》

要求:

写简单的议论性文字,努力做到有观点,有理、有据。

(课堂结语:

古代诗歌中包含着丰富的物候信息。

诗人善于领会鸟语花香的暗示,启发我们要观察生活,思考生活中其他有关气象物候的知识,从生活中找寻经验。

)

学习反思:

知识链接

沈括错评咏花诗

唐朝元和十二年(817)春末,自居易与16位朋友结伴游江西庐山,写了不少诗,其中有一首是《大林寺桃花》:

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来!

有一天,宋代著名的科学家、文学家沈括读了这首诗,非常惊讶,带着讥讽的口吻评论道:

“既然‘四月芳菲尽’了,怎么会‘桃花始盛开’呢?

可谓‘智者千虑,必有一失’呀!

”

想不到有一年春夏之交的季节,他到一座山上考察,见到了自居易诗中的奇景:

四月天气,山下众花凋谢,山顶上却是桃花红艳,猛然想起自居易的诗来,才领悟到自己错怪了大诗人,也从中发现了高度对季节的影响:

由于山上气温低,春季到来要晚于山下。

后来,他又找来自居易的诗读,发现前面有一篇序,序中写道:

“(大林寺)山高地深,时节绝晚,于时孟夏月,如正二月天,梨桃始华(花),涧草犹短。

人物风候,与平地聚落不同。

”沈括读了,很有感慨地说:

“都怪我读书不细,经验太少啊!

”

诗歌中的春夏秋冬

诗中春

1.春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

(孟浩然:

《春晓》》

2.红豆生南国,春来发几枝?

(王维:

《相思))

3.好雨知时节,当春乃发生。

(杜甫:

《春夜喜雨))

4.春种一粒粟,秋收万颗子。

(李绅:

《悯农》)

5.不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

(贺知章:

《咏柳》)

6.春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

(叶绍翁:

《游园不值》)

诗中夏

1.力尽不知热,但惜夏日长。

(白居易:

《观刈麦))

2.深居俯夹城,春去夏犹清。

(李商隐:

(晚晴))

3.首夏犹清和,芳草亦未歇。

(谢灵运:

(游赤石进帆海》)

4.仲夏苦夜短,开轩纳微凉。

(杜甫:

《夏夜叹》)

5.农夫方夏耘,安坐吾敢食。

(戴复古:

《大热》)

6.人皆苦炎热,我爱夏日长。

(李昂:

《夏日联句》)

诗中秋

1.秋风萧瑟,洪波涌起。

(曹操:

《观沧海》)

2.解落三秋叶,能开二月花。

(李峤:

《风》)

3.春种一粒粟,秋收万颗子。

(李绅:

《悯农》)

4.春花秋月何时了,往事知多少。

(李煜:

《虞美人》)

5.湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

(刘禹锡:

《望洞庭》)

6.自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

(刘禹锡:

《秋词》)

诗中冬

1.天时人事日相催,冬至阳生春又来。

(杜甫:

《小至》

2.秋月扬明恽,冬岭秀寒松。

(陶渊明:

《四时》)

3.南邻更可念,布破冬未赎。

(陆游:

《十月二十八日风雨大作》)

4.冬尽今宵促,年开明日长。

(董思恭:

《守岁》)

5.鸣笙起秋风,置酒飞冬雪。

(王微:

《四气诗》)

6.隆冬到来时,百花即已绝。

(陈毅:

《梅》)

学习内容

气象物候专题之《看云识天气》第2学时

学习目标

1.通过学习本专题的说明形式,体会说明语言的特点。

2.理清本文的结构,体会本文层次清楚、有纲有目的结构特点。

3.学习本文运用比喻、拟人的修辞。

4.培养学生观察自然的兴趣和留心自然现象的习惯。

学习重难点

1.理清本文的结构,体会本文层次清楚、有纲有目的结构特点。

2.学习本文运用比喻、拟人的修辞。

导学过程

自主空间

一、课前先学

1.请根据拼音写出汉字。

峰(luán)预(zhào)(mí)漫

(yùn)圈一(shà)间一(chà)那

2.云是天上的精灵,是我们生活中的朋友,所以我们就有了许多关于“云”的成语。

请写出五个含有“云”字的成语。

3.谚语是在群众中间流传的固定语句,是用简短通俗的话反映深刻的道

理。

请抄写积累课文中的谚语并再写出你所积累的关于天气的两个谚语。

4.把你阅读时遇到的问题、疑惑写在下面。

(多提问,你会理解的更深刻)

二、课堂探究

(一)课堂自学

自由读课文,同时思考:

(1)本文说明的内容是什么?

(2)本文是采用什么结构形式来组织全篇的?

全文的中心句是哪句?

(二)组内交流

1.说出课文的说明结构:

2.本文主要介绍了哪些云及其光彩?

它们各有怎样的特征?

分别预示怎样的天气情况?

请你设计一种表格来完成,看谁设计的好。

3.本文是一篇介绍科学知识的说明文,但语言生动,对云的描摹也生动形象。

作者主要采用了哪些修辞方法?

运用这些方法有何好处?

试从课文中找出几例加以体会。

(比喻常被人们称为语言艺术之花,是语言艺术中最闪光的部分。

对比喻句多加揣摩品味可以增进语言表达能力。

)

(三)组际交流

1.请你阅读文章第四、五两段,分别以雨层云和积雨云的口吻,介绍它们的形成过程。

2.文中说“云能够帮助我们识别阴晴风雨,预知天气变化”,如通过观察晕、华、虹、霞的位置,色彩,形状,预测天气情况。

你认为这种凭经验测天气的方法有没有价值?

为什么?

3.第二段里“往往”“常常”两个副词起什么作用?

去掉好不好?

(本文是一篇说明文,旨在向人们介绍知识,这在语言上首先必须做到用语准确周密,以保证说明内容的科学性。

因此文中多处使用了“往往”“常常”“有时”“一般”“可能”等一类用语,这些词语的运用,都使内容表达准确,符合实际。

)

(四)拓展延伸

下面是你所在地区明天的天气预报,假如你是校广播电台的播音员,计划在播送这条天气预报时加上几句对上学的同学表示关心的语句,你会如何播报?

多云转阴有阵雨或雷阵雨温度:

20-28℃风力<3级

(播送天气预报时,应先播送天气预报的内容,再对天气预报中应该注意的信息对同学加以提醒,以体现出人文的关怀。

)

三、达标检测

天上的云,姿态万千,变化无常:

有的像羽毛,轻轻地飘在空中;有的像鱼鳞,一片片整整齐齐地排列着;有的像羊群,来来去去;有的像一张大棉被,严严实实地盖住了天空;还有的像峰峦,像河流,像雄狮,像奔马……它们有时把天空点缀得很美丽,有时又把天空笼罩得很阴森。

刚才还是白云朵朵,阳光灿烂;一瞬间却又是乌云密布,大雨倾盆。

云就像是天气的“招牌”:

天上挂什么云,就将出现什么样的天气。

1.用横线划出本段文字的中心句。

2.“云就像是天气的招牌”这句话运用了___________________的说明方法,说明了_______________________。

“招牌”在文中的意思是:

_______________________。

3.文段中照应“姿态万千”和“变化无常”的语句分别是_____________和______________。

4.本段文字的结构方式是:

___________________。

5.文段中的最后一句引出了节选的全文的说明中心,联系全文,说说全文的说明中心是:

___________________。

学习反思:

知识链接看云识天气的一些谚语

千百年来,我国劳动人民在生产实践中根据云的形状、来向、移速、厚薄、颜色等的变化,总结了丰富的“看云识天气”的经验,并将这些经验编成谚语。

我们在这里将这些有关“看云识天气”的谚语汇总在一起,有兴趣的朋友不妨留心作一些观察对照。

“天上钩钩云,地下雨淋淋”:

钩钩云气象上叫做钩卷云,它一般出现在暖锋面和低压的前面,钩卷云出现,说明锋面或低压即将到来,是雨淋淋的先兆。

“炮台云,雨淋淋”:

炮台云指堡状高积云或堡状层积云,多出现在低压槽前,表示空气不稳定,一般隔8~10小时左右有雷雨降临。

“云交云,雨淋淋”:

云交云指上下云层移动方向不一致,也就是说云所处高度的风向不一致,常发生在锋面或低压附近,所以预示有雨,有时云与地面风向相反,则有“逆风行云,天要变”的说法。

“江猪过河,大雨滂沱”:

江猪指雨层云下的碎雨云,出现这种云,表明雨层云中水汽很充足,大雨即将来临。

有时碎雨云被大风吹到晴天无云的地方,夜间便看到有像江猪的云飘过“银河”,也是有雨的先兆。

“棉花云,雨快临”:

棉花云指絮状高积云,出现这种云表明中层大气层很不稳定,如果空气中水汽充足并有上升运动,就会形成积雨云,将有雷雨降临。

“天上灰布悬,雨丝定连绵”:

灰布云指雨层云,大多由高层云降低加厚蜕变而成,范围很大、很厚,云中水汽充足,常产生连续性降水。

“云往东,车马通;云往南,水涨潭;云往西,披蓑衣;云往北,好晒麦”:

根据云的移动方向来预测阴晴,云向东、向北移动,预示着天气晴好;云向西、向南移动,预示着会有雨来临。

云的移动方向,一般表示它所在高度的风向。

这一谚语说明的是云在低压内不同部位的分布情况。

“乌云接落日,不落今日落明日”:

指太阳落山时,西方地平线下升起一朵城墙似的乌云接住太阳,说明乌云东移,西边阴雨天气正在移来,将要下雨。

一般来说,如接中云,则当夜有雨;如接高云,则第二天有雨。

但如西边的乌云呈条块状或断开,或本地原来就多云,那就不是未来有雨的征兆了。

“太阳现一现,三天不见面”:

指春、夏时节,雨天的中午,云层裂开,太阳露一露脸,但云层又很快聚合变厚,这表明本地正处在准静止锋影响下,准静止锋附近气流升降强烈、多变。

上升气流增强时,云层变厚,降雨增大;上升气流减弱时,云层变薄,降雨减小或停止;中午前后,太阳照射强烈,云层上部受热蒸发,或云层下面上升气流减弱,天顶处的云层就会裂开。

随着太阳照射减弱,或云层下部上升气流加强,裂开的云层又重新聚拢变厚。

因此,“太阳现一现”常预示继续阴雨。

“天上鲤鱼斑,明天晒谷不用翻”(瓦块云,晒煞人):

鲤鱼斑是指透光高积云,产生这种云的气团性质稳定,到了晚上,一遇到下沉气流,云体便迅速消散,次日将是晴好天气。

但是,如果云体好像细小的鱼鳞,则是卷积云,这种云多发生在低压槽前或台风外围,近期会刮风或下雨,所以又有“鱼鳞天,不雨也风颠”

学习内容

气象物候专题之《大自然的语言》第3学时

学习目标

1.树立人类与自然必须和谐相处才能良性发展的观点,激发学生热爱自然进而认识和了解自然的热情。

2.了解全文的说明结构,准确清楚地把握大自然中有哪些种类的“语言”。

3.掌握本文所采用的说明方法及其作用

4.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。

学习重难点

1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概

括内容要点。

2.理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。

3.概括物候学对于农业生产的重要意义。

导学过程

自主空间

一、课前先学

1.在括号中填上正确的词语。

立春过后,大地渐渐地沉睡中苏醒过来。

冰雪róng()化,草木méng()发,各种花次第开放。

再过两个月,燕子piān()然归来。

不久,布谷鸟也来了。

于是转入炎热的夏季,这是植物yùn()育果实的时期。

到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中sùsù()的落下来。

北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声nì()迹。

到处呈现一片shuāi()草连天的景象,准备迎接风雪载途寒冬。

在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

2.辨别下列文中句子所使用的说明方法:

(1)到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。

()

(2)北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟10天左右,比1960年迟五六天。

()

(3)如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春5月初,南京刺槐开花祇比北京早10天。

()

(4)例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。

这叫逆温层。

()

3.思考下边几个问题的答案应该从哪些段中寻找,把段的序号写到括号里。

(1)什么叫物候和物候学?

( )

(2)物候观测对农业有什么重要性?

( )

(3)决定物候现象来临的因素有哪些?

( )

(4)研究物候学有什么意义?

( )

4.把你阅读时遇到的问题、疑惑写在下面。

(多提问,你会理解的更深刻)

二、课堂探究

(一)课堂自学

学生自由读课文,同时思考:

1.大自然的语言是什么?

2.物候观测的特点?

3.物候现象的决定因素?

(答案:

纬度、经度、高下的差异、古今的差异)

4.物候观测的意义?

(二)组内交流

1.决定物候来临的几个因素,作者是按什么顺序写的?

为什么按这样的顺序来写?

2.作者用了那些说明方法?

找出语句说明。

(三)组际交流

1.本文为科普说明文,语言讲究准确科学,找出几个句子加以证明:

2.本文语言也有生动形象、富有趣味的特点,找出几个句子加以证明:

3.《看云识天气》、《大自然的语言》这两篇说明文语言有什么特点?

课文运用生动说明和平实说明相结合的说明方式有什么好处?

4.你留心过身边的物候现象吗?

对你的学习生活可有意义?

(四)拓展延伸

近年来时常听到某种鸟改变了迁徙、栖息习性,某地杏花、桃花在年前就开放的消息。

学了《气象物候》专题后,联系有关知识,你认为在维护自然与人类和谐相处方面,我们应怎样努力?

(提示:

维护自然与人类的和谐相处,应从保护生态环境开始,从日常生活做起:

植树造林,保护植被,降低噪音,减少污染物(废气、废水等垃圾品)的排放……)

三、达标检测

几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。

杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。

布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:

“阿公阿婆,割麦插禾。

”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

(1)解释“据以安排农事”这句话的意思。

(2)找出两组反义词语写在下边。

(3)用“||”将这段文字分为三层。

(4)这段文字中有三处运用拟人的修辞方法。

将表示拟人的三个词语写在下面横线上。

①_______________ ②_______________ ③_________________

(5)是否能将“赶快种谷子”后边的句号改为分号?

判断下列说法的正误,对的画“√”,错的画“×”。

A.能,因为这三句都是拟人句式,内容上没有什么区别。

( )

B.不能。

因为杏花、桃花是植物,而布谷鸟是动物,两种不同类型的物候现象不宜合在一个句子里说。

( )

C.不能。

因为前者说的是春天的物候现象,后者说的是夏季的物候现象。

( )

D.能。

因为三句都是在说明物候现象与农事的关系,杏花、桃花和布谷鸟又是同一类事物。

( )

(6)本段扣住“草木荣枯、候鸟去来”举了哪三个例子说明自然现象与气候的关系?

(7)本段的说明顺序是( )A.时间顺序 B.空间顺序 C.逻辑顺序

学习反思:

知识链接:

二十四节气歌:

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

物候谚语:

蚯蚓路上爬,出门要赤脚。

蚱蜢扑脸,大雨不远。

蜘蛛添丝天放晴,蜘蛛结网大风起。

久雨闻鸟鸣,天空会转晴。

燕低飞,披蓑衣。

蚂蚁搬家,蛇过道,不久雨就到。

晴蜓高,晒得焦,晴蜓低,带蓑衣。

盐缸还潮,大雨将到。

蚊子成群嗡嗡叫,大雨就要到。

烟不出屋,滴滴笃笃。

雨后知了叫,晴天便到。

学习内容

气象物候专题第4学时

学习目标

1.提高语文的综合实践能力,能考虑用专题的形式整合自己某方面的知识。

2.借助所提供的各种学习材料,积极思考,发现并研讨问题。

学习重难点

借助所提供的各种学习材料,积极思考,发现并研讨问题。

导学过程

自主空间

一、课前先学

1.复习前面所学专题内容。

2.准备有关气象物候知识内容。

二、课堂探究

(一)收集成果展示(先自主思考,再组内交流、组际交流)

1.有关天气(气象物候)和云之类的成语

狂风暴雨暴风骤雨狂风大作

春风拂面凉风习习狂风呼啸

北风忽忽绿草如茵鸟语花香

鹅毛大雪春暖花开风和日丽

皓月千里秋高气爽铄石流金

雪虐风饕海市蜃楼雨过天晴

电闪雷鸣乌云密布

2.有关天气(气象物候)和云之类的诗句

残暑蝉催尽,新秋雨雁来.唐·白居易

残云收夏暑,新雨带秋岚.唐·岑参

空山新雨后,天气晚来秋.

白居易《游庐山大林寺》

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开.

长恨春归无觅处,不知转入此中来.

3.有关看云识天气的谚语

天上钩钩云,地下雨淋淋.

天上鲤鱼斑,明天晒谷不用翻.(瓦块云,晒煞人)

云往东,刮阵风;云往西,披蓑衣.

云钩向那方,风由那方来.

早上乌云盖,无雨也风来.

黄云上下翻,将要下冰蛋.

山戴帽,大雨到.

二、讨论(先自主思考,再组内交流、组际交流)

1.唐代诗人白居易《赋得古原草送别》:

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

请分析这首诗歌反映了一种什么样的物候现象。

2.古代诗词中常常写到梅雨。

柳宗元写在广西柳州的《梅雨》诗说:

“梅熟迎时雨,苍茫值小春(农历三月)。

”杜甫写在四川成都的《梅雨》诗说:

“南京(指成都)犀浦道,四月熟黄梅。

”苏轼写在浙江湖州的《舶趠风》诗说:

“三时(农历五月)已断黄梅雨,万里初来舶趠风。

”请你用物候知识解释这种现象。

(三)活动(先自主思考,再组内交流、组际交流)

辩论:

天有不测风云

辩论会步骤:

1.主持人致辞。

2.辩论会程序:

第一阶段:

双方主辩手对各方的观点进行陈述,时间各3分钟。

第二阶段:

自由辩论,每位辩论队员,均可自由发言,时间15分钟。

第三阶段:

双方主辩手进行总结性发言,时间各3分钟。

第四阶段:

教师作评论,并宣布辩论结果。

(四)小结:

生活中,语文无所不在,我们古代一些大诗人,关心民生疾苦,善于领会

鸟语花香的暗示,启发我们要善于观察生活,思考生活中其他有关气象物候的

知识,从生活中找寻经验。

三、达标检测

1.根据所学知识推测今明两天的天气情况,写下来供两天后验证。

2.写一个具有科幻性质的故事,话题为“未来天气”。

要求想像丰富合理。

学习反思:

参考答案:

气象物候专题之《古代诗词中的物候》

课堂探究

(一)品析诗中精确语言,理解诗中情

1.“折柳”,语意双关,从字面上看是讲将士们长年驻守在祁连山上,根本见不到内地那种常见的杨柳的景致;更深层的含意是表达人们对家乡的思念。

2.一“晓”一“宵”,就画龙点睛地把战士们夜以继日、无怨无悔地驻守边关、英勇杀敌的可贵精神和高尚境界全盘托出,令人赞叹。

3.“春风”既指自然界的风,也暗指朝廷的关心。

4.后两句不正面描写轻骑远追及其辉煌战果,却用“大雪满弓刀”烘托跃跃欲追的场景,引人联想。

5.诗的前三句写了六样景物:

竹子和竹外开放的桃花、江水和江水上浮游的鸭子、布满地面的蒌蒿和新出芽的芦苇,分别是地面景、江上景和岸边景。

这首诗的高妙之处正在于以这些想像和联想点活了画面,使画中的景物变得生机勃发,情趣盎然。

(二)领悟诗中物候现象,揣摩诗中景

1.农历五月,多数植物早已过了花期,而天山仍是冰雪一片,原因在于高度差异。

2.

两种说法的角度不同。

从物候学的角度看,“黄沙直上白云间”是事实,从地理学角度分析,“黄河远上白云间”则不可能,凉州城与黄河相去甚远。

有可能是“河”与“沙”传写错误。

但是从文学角度看,“黄沙直上白云间”没有“黄河远上白云间”那样显得有美感,文学是可以发挥想像的。

3.月黑雪猛,非雁飞之时,此时大雁高飞,暗示已有敌情。

华罗庚认为“月黑天高时,怎见得雁飞”,理由是北方大雪时,不可能有大雁,因为大雁早已南迁。

4.因为画面本身有水有鸭,更从其它景物上想到江水的温度和鸭子的感知;再即景生情,由蒌蒿、芦芽想到了河豚(河豚产卵季节要溯江而上)。

达标检测:

1.一“晓”一“宵”,就画龙点睛地把战士们夜以继日、无怨无悔地驻守边关、英勇杀敌的可贵精神和高尚境界全盘托出,令人赞叹。

2.农历五月,多数植物早已过了花期,而天山仍是冰雪一片,原因在于高度差异。

如白居易《大林寺桃花》“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”。

3.略

气象物候专题——《看云识天气》

课前先学:

1.峰峦预兆弥漫晕圈一霎间一刹那

2.示例:

拨云见日、叱咤风云、过眼云烟、风起云涌、风驰电掣、风谲云诡等。

3.示例:

乌云接落日,不落今日落明日。

天上钩钩云,地上雨淋淋。

山戴帽,大雨到。

天上鲤鱼斑,明天晒谷不用翻。

4.略

课堂探究:

课堂自学

1.云和天气的关系。

即如何通过观察天空中各种云来识别阴晴风雨。

2.本文是“总说——分说——总说”的结构。

中心句是:

云就像天气的“招牌”,天上挂什么云,就将出现什么样的天气。

组内交流

1.课文按“总—分—总”的结构分为三部分

第1段:

说明云和天气的关系;

第2—6段:

具体说明怎样看云识天气(看形态/看色彩);

第7段:

说明看云识天气的重要意义和局限性。

2.云简表

云名

云的形态变化

高度

厚度

天气征兆

卷云

像羽毛、像绫纱丝丝缕缕地飘浮着

最高

最薄

象征晴朗

卷积云

像鳞波是成群成行的卷云

很高

很薄

无雨雪

积云

像棉花团上午出现傍晚消散

两千米左右

较薄

阳光温和

高积云

像草原上雪白的羊群扁球状排列匀称

两千米左右

较薄

天晴

云名

变化过程

形状

位置

天气征兆

卷层云

卷云聚集向前推进

像白绸幕蒙住天空

高