全国市级联考福建省漳州市届高三下学期第三次调研测试历史试题.docx

《全国市级联考福建省漳州市届高三下学期第三次调研测试历史试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国市级联考福建省漳州市届高三下学期第三次调研测试历史试题.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

全国市级联考福建省漳州市届高三下学期第三次调研测试历史试题

【全国市级联考】福建省漳州市2018届高三下学期第三次(5月)调研测试历史试题

学校:

___________姓名:

___________班级:

___________考号:

___________

一、单选题

1.据统计,商代关于祖先神的卜辞有15000多条,而关于帝(天神)的仅有600多条。

这反映了商代

A.宗法制度完全确立

B.形成敬畏自然的社会风气

C.人文主义精神浓厚

D.尚未出现至高无上的王权

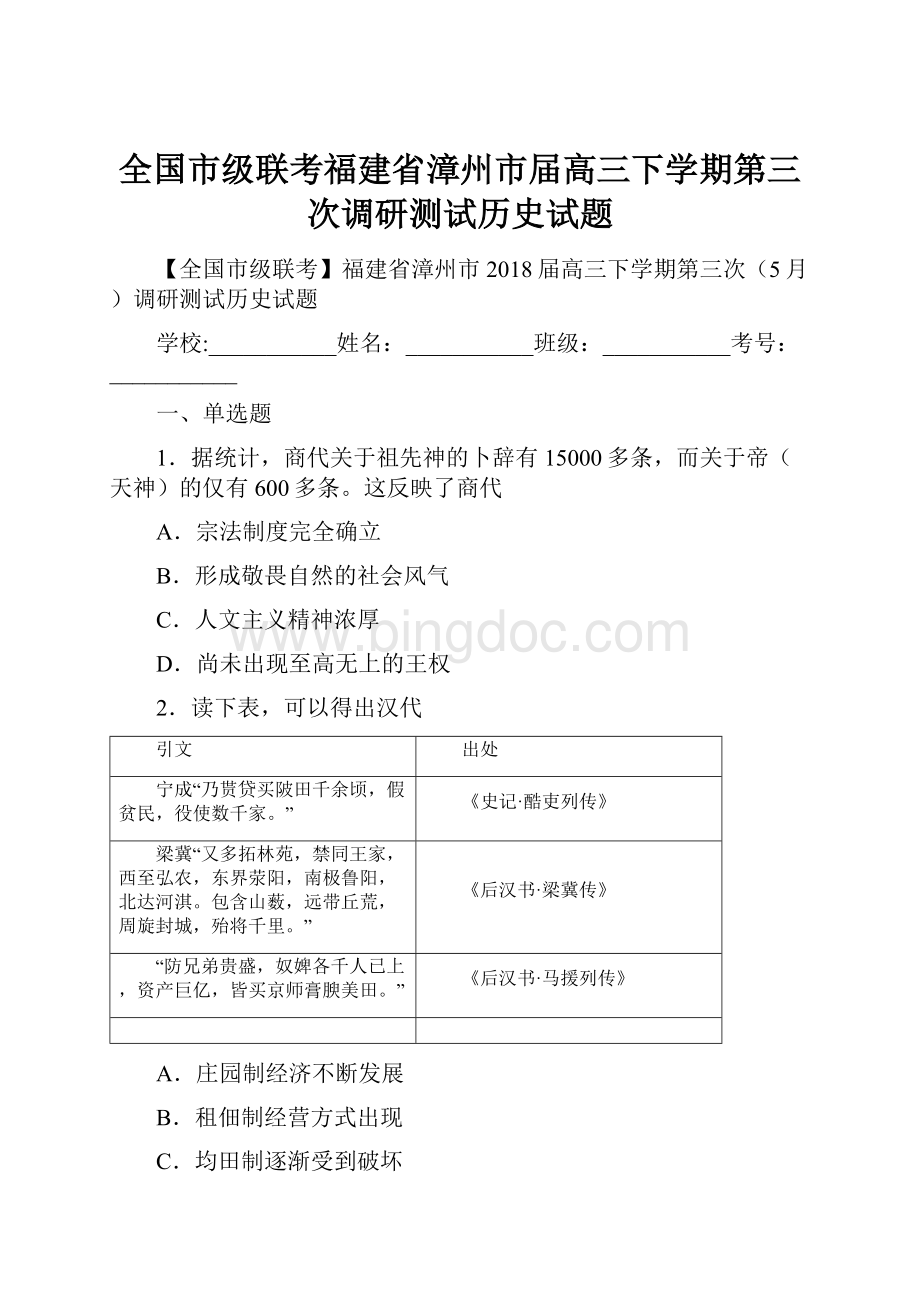

2.读下表,可以得出汉代

引文

出处

宁成“乃贳贷买陂田千余顷,假贫民,役使数千家。

”

《史记·酷吏列传》

梁冀“又多拓林苑,禁同王家,西至弘农,东界荥阳,南极鲁阳,北达河淇。

包含山薮,远带丘荒,周旋封城,殆将千里。

”

《后汉书·梁冀传》

“防兄弟贵盛,奴婢各千人已上,资产巨亿,皆买京师膏腴美田。

”

《后汉书·马援列传》

A.庄园制经济不断发展

B.租佃制经营方式出现

C.均田制逐渐受到破坏

D.土地私有制渐显端倪

3.《唐会要》卷86记载:

“诸非州县之所,不得置市。

”这反映了当时

A.工商市镇开始走向繁荣

B.中央集权有所加强

C.农村商品经济有所发展

D.坊市界限尚未打破

4.明朝理学家王艮认为“百姓日用即道”,“愚夫愚妇”都“能知能行”,“百姓日用条理处,即是圣人条理处”“圣人之道,无异于百姓日用,凡有异者,皆谓之异端”。

王艮的思想

A.有利于形成思想解放的潮流

B.体现出一定的民本主义色彩

C.适应了资本主义发展的需要

D.形成了鲜明的实用主义特征

5.1871年,李鸿章代表中国与日本签约,双方均开放通商口岸,对方军舰可自由驶入;1881年,李鸿章代表中国与巴西签约,互给最惠国待遇而取消协定关税等内容。

这表明晚清政府

A.主动融入资本主义世界市场

B.意在改变外交屈辱地位

C.初步具备近代主权国家意识

D.推动弱势国家走向联合

6.1908年8月27日清朝颁布《钦定宪法大纲》,其中第三条规定:

“凡法律岁经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行”;1911年11月3日清朝颁布《宪法重大信条十九条》,其中第三条规定:

“皇帝权以宪法规定为限”。

导致这一变化的主要原因是()

A.立宪改革取得重大成果B.革命形势的迅速发展

C.民主共和趋势不可避免D.南北议和的策略需要

7.1935年12月,毛泽东在陕北作了题为《论反对日本帝国主义的策略》的报告。

报告批评了党内那种否认中国民族资产阶级具有革命性的错误观点,指出现阶段依然是反帝反封建的资产阶级民主主义革命。

这一论断

A.有利于抗日民族统一战线的建立

B.确立了反帝反封建民主革命任务

C.意味着独立领导中国革命的开始

D.是对中共一大纲领的传承与发展

8.在雅典民主政治中,民众的决策需要政治领袖的建议和领导,政治领袖的建议和领导需要民众决策的认可和制约。

在雅典政治领袖和民众之间发挥桥梁作用的是

A.公民大会上的演讲

B.陶片放逐法的实施

C.五百人会议的表决

D.十将军委员会的成立

9.1415年,胡斯因反对天主教会拥有地产、谴责教皇兜售“赎罪券”而被处以火刑;1517年,马丁·路德提出同样的质疑却掀起欧洲宗教改革。

这表明

A.思想变革是社会转型先决条件

B.英雄人物的出现决定历史进程

C.革故鼎新需契合社会演变时机

D.历史事件的发生存在着偶然性

10.18世纪早期,英国贵族喜欢在自己的土地上生活,进行没有章法的狩猎活动。

而法国贵族远离土地,在宫廷里生活,接受骑术学校严格的训练。

导致英法贵族生活方式不同的原因是

A.殖民帝国的建立与否B.生产方式的截然不同C.君主权力的限制程度D.启蒙思想的实践迥异

11.1982年,里根政府提出所谓的“高边疆”战略,认为人类活动正有力地转向另一个新的领域——宇宙公海,那些在空间领域里取得优势的国家或国家集团,将赢得这一战略“高地”的决定性优势。

该战略意图在于

A.确保美国全球霸权

B.全面遏制苏联

C.摆脱经济“滞胀”困境

D.发展空间技术

二、材料分析题

12.阅读下列材料,回答问题。

材料一在宗教改革中,清教伦理中理性主义和经验主义的结合,构成了近代科学的精神气质;英国政府不断出台的科技政策促进英国科研活动和成果走在世界前列,这一切无疑推动了蒸汽机的发明和第一次工业革命的产生。

十九世纪后半期和二十世纪初,资本主义工业化己经发展到了以重工业为重点的新阶段。

真正的工业化浪潮从以前西欧个别国家扩大至北美、东欧和日本,除了原有的工业和交通运输部门获得重大技术改造与发展之外,还涌现了一批新的工业部门;工业地区在不断地向纵深地区扩展,机械化生产也日益推广。

如果说,第一次工业革命的主要社会后果是确立了工厂制,那么,十九世纪后半期和二十世纪初工业发展的主要社会后果,则是确立了垄断制。

——摘编自周友光《“第二次工业革命”浅论》等

材料二比之欧西各国资产阶级革命完成之后实现的产业革命,洋务运动象是在缺乏产业革命条件的情况下出现的产业革命迹象。

它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因主其事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。

结果是“东一块西一块的进步,零零碎碎的,是零买的,不是批发的”。

中国社会从中世纪到近代的最初一小步实始于这种支离斑驳之中,洋务运动包罗一批近代军事工业、民用工业和置于科技、文化、教育方面的诸种近代设施。

正是这几个方面的内容以及与之相关的观念变化,构成了近代化的一小步。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国蒸汽机发明的有利因素。

比较两次工业革命,归纳第二次工业革命的特点。

(2)比较材料一、二,指出近代中国工业化起步与西方的不同之处,并分析其影响。

13.阅读材料,完成下列要求。

材料任何一项制度,决不是孤立存在的。

各项制度间,必然是互相配合,形成一整套……某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。

某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失,它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度之后影,渐渐地在变质。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

依据材料并结合所学中国古代史相关内容,自行拟定具体论题,并就所拟论题进行论述。

(要求:

论题明确、史论结合、逻辑严密。

)

14.(历史——选修1:

历史上重大改革回眸)

材料

致仕,即年老退休,“还禄位于君”。

致仕作为行政立法的一项重要内容并形成一套制度,大约是在汉代。

汉代规定官吏年满70以后,耳目不聪、腿脚不便就得致仕;退休以后,二千石以上的高级官员,朝廷给其原俸的1/3养老,以示尊贤,一千石以上各级官吏,朝廷不再发给俸禄。

官吏年老退休,也是为国家让贤路。

汉代致仕制度的推行,保证了官僚系统的流动性,增加了其内部的活力,有积极的意义,使汉代的行政制度比较完备。

——摘编自袁宝华主编《中国改革大辞典》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉代实施致仕制度的历史背景及其特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉代致仕制度的积极影响。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料:

1943年10月,美、英、苏外长在莫斯科举行会议,准备就成立战后国际组织问题发表一个《关于普遍安全的宣言》。

美国国务卿赫尔认为,应将中国作为宣言的签字国。

但英国外交大臣艾登态度冷淡,苏联外长莫洛托夫则以中国外长没有参加会议为由加以拒绝。

赫尔强调,如果将在战争中做出重要贡献的大国排除在外,则有违联合国家统一的精神,对联合国家的统一将产生极为有害的心理效应。

赫尔认为,如果摒弃中国就极有可能在太平洋地区的军事和政治两个方面都引起极为不利的反应。

最后,中、美、英、苏4国代表在莫斯科共同签署了《关于普遍安全的宣言》,该宣言第一次正式宣告4大国一致赞成战后成立一个维护和平与安全的国际组织。

--摘编自《傅秉常日记》

(1)根据材料并结合所学知识,分析美国力推中国成为《关于普遍安全的宣言》签字国的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简述《关于普遍安全的宣言》签订的影响。

16.(中外历史人物评说)

材料邱菽园(1874-1941年),出生在一个富商家庭,他的父亲邱笃信,是新加坡乃至东南亚的“米业大王”。

邱菽园幼时随母先往澳门后转往新加坡,在父亲身边接受国学名师精心教导。

1895年,邱菽园赴京参加会试,结识康有为、梁启超等维新志士,接受维新变法进步思想。

1898年5月,邱菽园创办《天南新报》,是新加坡早期中文报纸,极力宣传维新思想。

1905年4月《天南新报》停刊。

此后,邱菽园还担任过新加坡《南铎日报》《觉华周报》《星洲日报》等报纸副刊编辑,普及灯谜知识;他还热心于教育、社会事业,担任过学校董事、新加坡漳州十属会馆(今漳州总会)坐办等社会职务。

——摘编自茅海建《张之洞策反邱菽园》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出邱菽园早期活动的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,对邱菽园的政治、文化活动予以简要评析。

参考答案

1.D

【解析】“关于帝(天神)的仅有600多条”等字眼足以证明帝的权威还不够至高无上,也就是说商代时还尚未出现至高无上的王权,选D是符合题意的,正确;材料并未涉及宗法制度和人文主义的问题,所以选项A、C不符合题意,排除;是敬畏神而非敬畏自然,选项B不符合题意,排除;故本题选D。

2.A

【解析】

“田千余顷、役使数千家、资产巨亿”等字眼体现的是庄园制经济,并且庄园经济发展速度迅速,所以选A是符合题意的,正确;租佃制经营方式出现于战国,是土地兼并的必然结果,选项B不符合题意,排除;材料不涉及均田制的问题,选项C不符合题意,排除;早在春秋时期土地私有制就已经渐显端倪,选项D不合史实,不符合题意,排除;故本题选A。

点睛:

本题解题的关键点在于要搞清备选项的内涵与题干的关系,找出符合题目要求和历史史实的备选项。

3.C

【解析】

“非州县之所,不得置市”从侧面反映了商品经济已经渗透到了农行,所以选C是符合题意的,正确;工商市镇开始走向繁荣是在明清时期,选项A不符合题意,排除;材料不涉及中央集权的问题,选项B不符合题意,排除;选项D自身正确但材料并未说这一点,不符合题意,排除;故本题选C。

4.B

【解析】

【详解】

由材料中的“百姓日用条理处,即是圣人之条理处”“百姓日用即道”等信息可以看出,王艮的思想以平民社会作为思考基点,体现出一定的民本主义色彩,故答案为B项。

王艮的思想是对传统儒学的继承与发展,并没有否定传统儒学,没有形成思想解放的潮流,排除A项;材料中的观点与资本主义无关,排除C项;从材料来看,没有体现追求实际效果的信息,不能体现出实用主义特征,排除D项。

5.C

【解析】

“双方均开放通商口岸、取消协定关税”等字眼体现的是近代主权国家意识,所以材料也就表明了晚清政府初步具备了近代主权国家意识,选C是符合题意的,正确;晚清政府不会主动融入资本主义世界市场的,也不改变外交屈辱地位,选项A、B不合史实,不符合题意,排除;选项D在材料根本就没有体现出来,清政府也没有推动弱势国家走向联合,不符合题意,排除;故本题选C。

点睛:

此题难度一般,需要学生有较强的分析理解能力,解题关键是正确理解题干主旨含义,要求学生在理解的基础上对各个选项进行判断。

6.B

【详解】

据所学可知,1908年8月至1911年11月,从《钦定宪法大纲》规定:

皇帝权利凌驾于法律之上;到《宪法重大信条十九条》规定:

“皇帝权以宪法规定为限”。

导致这一变化的原因是革命形势的迅速发展,B正确;维新变法运动主要发生于1898年,与材料时间不符,A错误;C、D项均发生在辛亥革命以后,C、D错误。

7.A

【解析】

【详解】

A项,材料强调中国民族资产阶级具有革命性,现阶段的任务仍然是反帝反封,有利于联蒋抗日,促进抗日民族统一战线的建立。

故A项正确。

B项,中共二大的时候就已经确立了反帝反封的民主革命任务。

故B项错误。

C项,中共在南昌起义时便已经开始独立领导中国革命了。

故C项错误。

D项,中共一大的革命纲领是推翻资产阶级的统治,建立无产阶级的政权,与材料中想要联合资产阶级共同抗日的主张不一样。

故D项错误。

8.A

【解析】雅典政治领袖的领导权和民众公民大会上的演讲长期处于一种相互制约和平衡的状态,从而使雅典民主政治在长达二百多年的历史中处于一种相对稳定的状态,即选A是符合题意的,正确;陶片放逐法实施的对象是官员而和民众无关联,选项B不符合题意,排除;五百人会议和十将军委员会均非政治领袖和民众之间的桥梁,所以选项C、D不符合题意,排除;故本题选A。

9.C

【解析】

胡斯被处以火刑是由于质疑时的时机不成熟,马丁·路德却掀起欧洲宗教改革,这是由于时机已经成熟,所以材料意在表明革故鼎新是需要契合社会演变时机的,选C是符合题意的,正确;先决条件的说法过于绝对,选项A不符合题意,排除;决定历史进程的说法也过于绝对,选项B不符合题意,排除;材料并没强调偶然性,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

10.B

【解析】

在做此题时需要注意的是生活方式不同归根到底还是由于生产方式不同而导致的,即导致英法贵族生活方式不同的原因是生产方式的不同,而其他三个选项也均是相关原因但均非主要的原因,所以只有选B才是符合题意的,正确;故本题选B。

11.A

【解析】赢得这一战略“高地”的决定性优势等字眼意在强调该战略其实是美国维护霸权的需要,是要确保美国在全球的绝对的霸权地位,选A是符合题意的,正确;材料未涉及到遏制苏联的信息,选项B不符合题意,排除;1982年美国已经摆脱了经济“滞胀”困境,选项C不符合题意,排除;“高边疆”战略和空间技术无关联,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

12.

(1)有利因素:

宗教改革推动科学发展;政府科技政策的推动;牛顿经典力学体系的理论引领;生产发展的需要。

特点:

以重工业为主,并产生化工制造等新兴工业部门;电力广泛使用,进入“电气时代”;扩展到主要资本主义国家并形成垄断;进入立体交通时代。

(2)不同:

缺乏科技创新;仅停留在器物层面;呈现出碎片化特征;以救亡图存为目的。

影响:

一定程度上提升综合国力;推动了中国近代化进程;未能推动政治变革。

【解析】

(1)通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现英国蒸汽机发明的有利因素要多角度分析,例如,科学的发展、政府重视科技的政策、牛顿力学体系的出现等均属于有利因素。

第二次工业革命的特点主要从行业方面重工业为主、时代方面进入电气时代、结果方面垄断资本主义形成等方面分析。

(2)从两则材料来看近代中国工业化起步与西方的不同之处主要从工业化的内容和工业化的目标两个方面进行比较,例如,救亡图存、挽救民族危亡就属于在目标方面不同于西方的地方。

其影响要分两个方面去分析,一是积极方面利于中国近代化,另一方面仅仅是经济近代化而未涉及到政治近代化等。

13.示例一:

论题:

丞相制度的废除是历史发展的结果。

论述:

秦朝建立之初,设置丞相,帮助皇帝处置政务,但也埋下皇权与相权之间矛盾隐患。

汉代内朝制度、唐代三省六部制均是为分散相权而做出的制度设计,但相权仍对皇权构成一定的威胁。

明太祖朱元璋为彻底消除相权对皇权的威胁,废除了丞相制度。

可见,丞相制度的废除是君主专制不断发展的结果。

示例二:

论题:

井田制和分封制相结合,构成周代制度的基础。

论述:

井田制是周代土地国有制度,土地及其土地上的人口均为周天子所有。

通过分封制,周天子将土地及其土地上的人口授予各地诸侯,各地诸侯只有使用权,没有所有权;获得土地、人口的诸侯必须向周天子承担必要的政治、经济义务。

可见,井田制为经济基础,分封制为上层建筑,它们之间的结合,构成周代制度的基础。

【解析】

通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现本题是一道开放性问题可以进行开放性回答,但要结合中国古代史的相关制度去论述制度之间不是孤立的而是互相配合的观点,最好选择中国古代史上典型的井田制、分封制、丞相制度等制度的演变历程去分析。

14.

(1)背景:

世卿世禄制度解体,官僚制度开始确立;君主专制制度建立。

特点:

规定具体,区别对待。

(2)影响:

增强了官僚系统流动性和活力,扩大统治基础;有利于提高官员素质和行政效率;进一步完备了官僚政治体制;对后世影响深远。

【解析】

(1)通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现汉代实施致仕制度的历史背景主要从世卿世禄制度的瓦解、官僚制度、加强君主权力的需要、为国家让贤路等多角度分析即可,而特点则主要从有明确而具体的规定等方面进行概括。

(2)汉代致仕制度的积极影响在材料中基本上就可以直接找到答案,例如,保证了官僚系统的流动性、增加了其内部的活力、使汉代的行政制度比较完备等内容是可以直接作为答案的。

点睛:

此类材料解析题在解题时要注意紧扣试题设问去阅读理解材料,然后获取材料中利于解题的有效信息并联系相关史实说明和分析问题,回答问题时特别需要注意表述的规范性。

15.

(1)中国是世界反法西斯战争的重要力量;维持战后美国在中国和远东的优势地位以抗衡苏联;加强反法西斯同盟内部的团结。

(2)提高中国的国际地位;迈出了创建联合国的关键一步;有利于国际和平与安全;增强了反法西斯战争胜利的信心。

【解析】

(1)通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现美国力推中国成为《关于普遍安全的宣言》签字国的原因主要从中国为反法西斯战争胜利的贡献大、美国对抗苏联的需要以及当时加强反法西斯同盟团结的需要等多角度分析即可。

(2)《关于普遍安全的宣言》签订的影响也要分层次概括,主要从对中国的影响、对联合国创建的影响以及对反法西斯战争胜利的影响等多角度分析,例如,《关于普遍安全的宣言》签订无疑会提高中国的国际地位,就是对中国的影响。

16.

(1)中外联系、交流日益密切(中国逐渐被卷入资本主义世界市场);民族危机深重;维新变法运动开展。

(2)宣传维新,体现出追求民主、进步和爱国的精神;积极办报,推动了中新文化交流;创办学校,推动新加坡文化教育发展;担任商会职务,有利于中新之间的经济交流与往来。

【解析】

(1)通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现邱菽园早期活动的时代背景要按照材料分层次概括,例如,“结识康有为、梁启超等维新志士、极力宣传维新思想”等字眼就体现了维新变法运动这个时代背景。

(2)邱菽园的政治活动主要从挽救民族危亡的实施进行概括,可以体现出他的爱国的精神等,文化活动则主要从办报纸、办学校等史实进行概括,主要突出推动文化教育发展、文化交流等方面的评价。