隧道监控量测细则.docx

《隧道监控量测细则.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《隧道监控量测细则.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

隧道监控量测细则

隧道监控量测细则

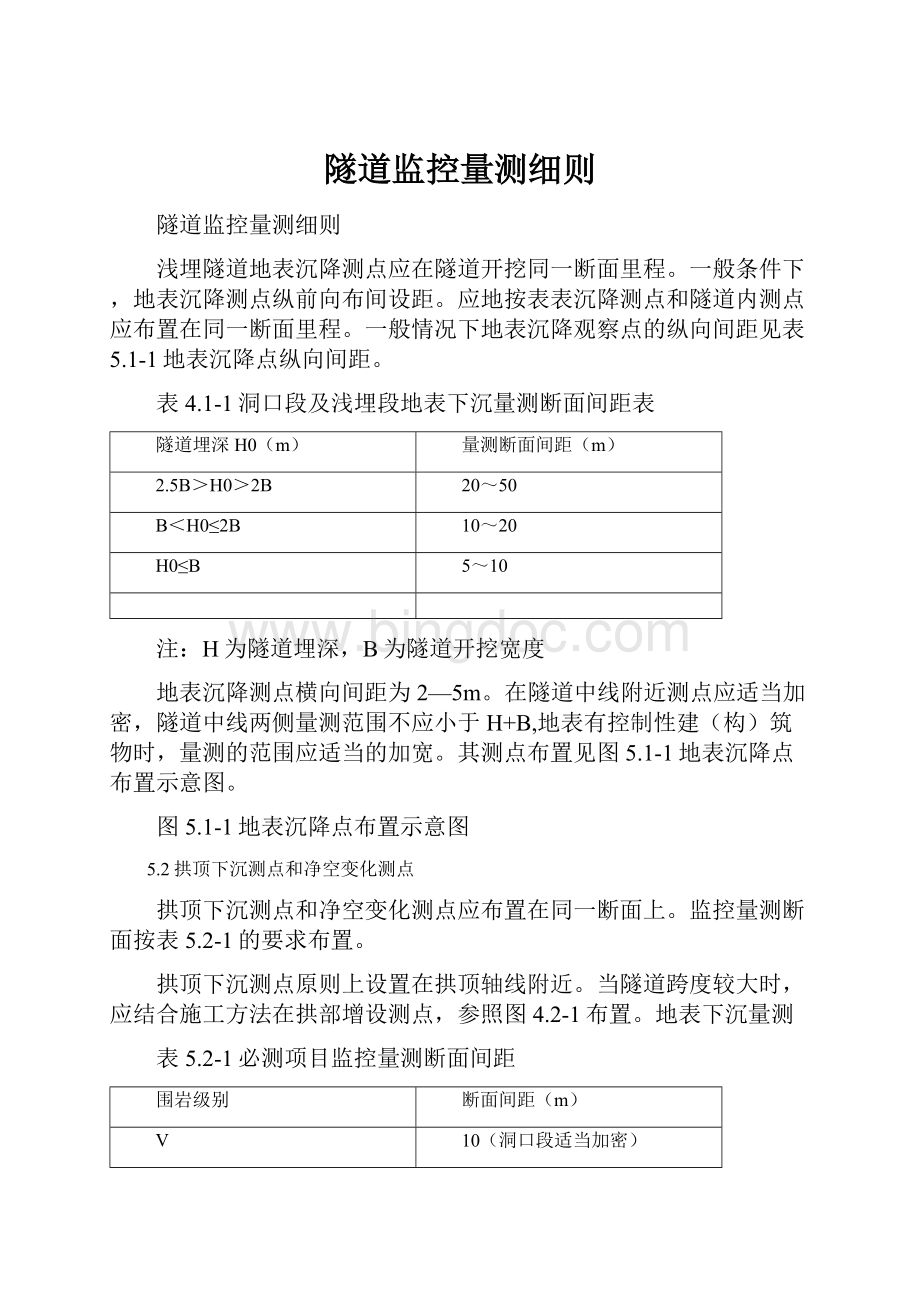

浅埋隧道地表沉降测点应在隧道开挖同一断面里程。

一般条件下,地表沉降测点纵前向布间设距。

应地按表表沉降测点和隧道内测点应布置在同一断面里程。

一般情况下地表沉降观察点的纵向间距见表5.1-1地表沉降点纵向间距。

表4.1-1洞口段及浅埋段地表下沉量测断面间距表

隧道埋深H0(m)

量测断面间距(m)

2.5B>H0>2B

20~50

B<H0≤2B

10~20

H0≤B

5~10

注:

H为隧道埋深,B为隧道开挖宽度

地表沉降测点横向间距为2—5m。

在隧道中线附近测点应适当加密,隧道中线两侧量测范围不应小于H+B,地表有控制性建(构)筑物时,量测的范围应适当的加宽。

其测点布置见图5.1-1地表沉降点布置示意图。

图5.1-1地表沉降点布置示意图

5.2拱顶下沉测点和净空变化测点

拱顶下沉测点和净空变化测点应布置在同一断面上。

监控量测断面按表5.2-1的要求布置。

拱顶下沉测点原则上设置在拱顶轴线附近。

当隧道跨度较大时,应结合施工方法在拱部增设测点,参照图4.2-1布置。

地表下沉量测

表5.2-1必测项目监控量测断面间距

围岩级别

断面间距(m)

Ⅴ

10(洞口段适当加密)

Ⅳ

25

Ⅲ

45

注:

Ⅱ级围岩视具体情况确定间距。

5.3净空变化量测测线数

可参照表5.3-1、图参照图5.2-1布置。

5.3-1净空变化量测测线线数

地段

开挖方法

一般地段

特殊地段

全断面法

一条水平测线

--

台阶法

每台阶一条水平测线

每台阶一条水平测线,两条斜测线

分部开挖法

每分部一条水平测线

CD或CRD法上部、双侧壁导坑法左右侧部,每分部一条水平测线,两条斜测线、其余分部一条水平测线

图4.3-2拱顶下沉量测和净空变化量测的测线布置示例

(a)拱顶测点和1条水平测线示例;(b)拱顶测点和2条水平测线、2条斜测线示例;(c)CD或CRD法拱顶测点和测线示例;(d)双侧壁导坑法拱顶测点和测线示例

5.4测点布置要求

不同断面的测点应布置在相同部位,测点应尽量对称布置,以便数据的相互验证。

6监控量测频率及监控量测基准

6.1监控量测频率

6.1.1必测项目的监控量测频率应根据测点距开挖面的距离及位移速度分按表6.1-1和表6.1-2确定。

由位移速度决定的监控量测频率和由距开挖面的距离决定的监控量测频率之中,原则上采用较高的频率值。

出现异常情况或不良地质时,应增大监控量测频率。

表6.1-1按距开挖面距离确定的监控量测频率

监控量测断面距开挖面距离(m)

监控量测频率

(0-1)B

2次/d

(1-2)B

1次/d

(2-5)B

1次/2-3d

>5B

1次/7d

注:

B为隧道开挖宽度。

表6.1-2按位移速度确定的监控量测频率

位移速度(mm/d)

监控量测频率

≥5

2次/d

1~5

1次/d

0.5~1

1次/2-3d

0.2~0.5

1次/3d

<0.2

1次/7d

6.1.2开挖面地质素描、支护状态、影响范围内的建(构)筑物的描述应每施工循环记录一次。

必要时,影响范围内的建(构)筑物的描述频率应加大。

6.2监控量测控制标准

6.2.1监控量测控制基准包括隧道内位移、地表沉降、爆破振动等,应根据地质条件、隧道施工安全性、隧道结构的长期稳定性,以及周围建(构)筑物特点和重要性等因素制定。

6.2.2隧道初期支护极限相对位移可参照表5.2-1和表5.2-2选用。

表6.2.2-1单线隧道初期支护极限相对位移

围岩级别

隧道埋深h(m)

H≤50

50<h≤300

300<h≤500

拱脚水平相对净空变化(%)

Ⅱ

—

—

0.20-0.60

Ⅲ

0.10-0.50

0.40-0.70

0.60-1.50

Ⅳ

0.20-0.70

0.50-2.60

2.40-3.50

Ⅴ

0.30-1.00

0.80-3.50

3.00-5.00

拱顶相对下沉(%)

Ⅱ

—

0.01-0.05

0.04-0.08

Ⅲ

0.01-0.04

0.03-0.11

0.10-0.25

Ⅳ

0.03-0.07

0.06-0.15

0.10-0.60

Ⅴ

0.06-0.12

0.10-0.60

0.50-1.20

注:

1本表适用于复合式衬砌的初期支护,硬质围岩隧道取表中较小值,软质围岩隧道取表中较大值。

表列数值可在施工中通过实测资料积累作适当修正。

2拱脚水平相对净空变化指两拱脚测点间净空水平变化值与其距离之比,拱顶相对下沉指拱顶下沉值减去隧道下沉值后与原拱顶至隧底高度之比。

3墙腰水平相对净空变化极限值可按拱脚水平相对净空变化极限值乘以1.2-1.3后采用。

表6.2-2双线隧道初期支护极限相对位移

围岩级别

隧道埋深h(m)

H≤50

50<h≤300

300<h≤500

拱脚水平相对净空变化(%)

Ⅱ

—

0.01-0.03

0.01-0.08

Ⅲ

0.03-0.10

0.08-0.40

0.30-0.60

Ⅳ

0.10-0.30

0.20-0.80

0.70-1.20

Ⅴ

0.20-0.50

0.40-2.00

1.80-3.00

拱顶相对下沉(%)

Ⅱ

—

0.03-0.06

0.05-0.12

Ⅲ

0.03-0.06

0.04-0.15

0.12-0.30

Ⅳ

0.06-0.10

0.08-0.40

0.30-0.80

Ⅴ

0.08-0.16

0.14-1.10

0.80-1.40

注:

1本表适用于复合式衬砌的初期支护,硬质围岩隧道取表中较小值,软质围岩隧道取表中较大值。

表列数值可在施工中通过实测资料积累作适当修正。

2拱脚水平相对净空变化指两拱脚测点间净空水平变化值与其距离之比,拱顶相对下沉指拱顶下沉值减去隧道下沉值后与原拱顶至隧底高度之比。

3墙腰水平相对净空变化极限值可按拱脚水平相对净空变化极限值乘以1.1-1.2后采用。

6.2.3位移控制基准应根据测点距开挖面的距离,由初期支护极限相对位移按表6.2.3-1要求确定。

表6.2.3-1位移控制基准

类别

距开挖面1B(U1B)

距开挖面2B(U2B)

距开挖面较远

允许值

65%U0

90%U0

100%U0

注:

B为隧道开挖宽度,Uo为极限相对位移值。

6.2.4根据位移控制基准,按表6.2.4-1分为三个管理等级。

表6.2.4-1管理体系

管理等级

距开挖面1B

距开挖面2B

Ⅲ

U<U1B/3

U<U2B/3

Ⅱ

U1B/3≤U≤2U1B/3

U2B/3≤U≤2U2B/3

Ⅰ

U>2U1B/3

U>2U2B/3

注:

U为实测位移值。

6.2.5地表沉降控制基准应根据地层稳定性、周围建(构)筑物的安全要求分别确定,取最小值。

6.2.6采用分布开挖法施工的隧道应每分部分别建立位移控制基准,同时应考虑个分部的相互影响。

6.2.7围岩与支护结构的稳定性应根据控制基准,结合时态曲线形态判别。

6.2.8一般情况,二次衬砌的施做应在满足下列要求进行:

(1)隧道水平净空变化速度及拱顶或底板垂直位移速度明显下降;

(2)隧道位移相对值已达到总相对位移量的90%以上。

对浅埋、软弱围岩等特殊地段,应视现场具体情况确定二次衬砌施做时间。

7监控量测仪器精度要求

监控量测的测试精度应满足设计要求。

拱顶下沉、净空变化、地表沉降、纵向位移、隧道隆起测试精度为0.5~1mm,围岩内部位移测试精度为0.1mm。

我项目部配置符合精度要求的全站仪(1台)和精密电子水准仪(2台)及激光断面仪(1台)。

其它仪器如收敛仪、罗盘仪、普通水准仪、铟钢尺、刚挂尺等均满足监控量测需要。

8监控量测方法

8.1一般规定

现场监控量测应由公司项目部工程部负责组织实施。

现场监控量测应根据本监控量测实施细则进行测点埋设、日常量测和数据处理,及时反馈信息,并根据地质条件的变化和施工异常情况,及时调整监控量测计划。

8.2量测方法

8.2.1洞内、外观察

施工过程中应进行洞内、外观察。

洞内观察可分为开挖工作面观察和已施工地段观察两部分。

开挖工作面观察应在每次开挖后进行,及时绘制开挖工作面地质素描图、数码成像,填写开挖工作面地质状况记录表,并与勘查资料进行对比

初期支护状态的观察和裂隙描述,对直接判断围岩的稳定性和支护参数的检验是不可缺少的。

应注意观测初期支护的变形以及渗水情况,及时发现及时治理,避免工程事故的发生。

洞外观察重点应在洞口段和洞身浅埋段,记录地表开裂、地表变形、边坡及仰坡稳定状态、地表水渗漏情况等,同时还应对地面建(构)筑物进行观察。

实践证明,开挖工作面的地质素描和数码成像对于判断围岩稳定性和预测开挖面前方的地质条件是十分重要的,必要时进行物理力学实验,获得围岩的具体力学参数,为施工阶段围岩分级和科学的信息化施工提供有效的参考依据。

在进行地质素描及数码成像的时候,工作面应有良好的照明和通风条件,以保证地质素描及数码成像的效果。

8.2.3变形监控量测

(1)变形监控量测可采用接触量测或非接触量测方法。

隧道净空变化量测可采用收敛计或全站仪进行。

测点应埋设应符合本细则第五章相关规定的测线两端。

①采用收敛计量测时,测点采用焊接或钻孔预埋。

本细则要求初期支护有拱架必须焊接在拱架上,无拱架按照锚杆施工要求进行钻孔预埋,埋设的粘结力大于测量拉力的10倍且长度不少于30cm。

②采用全站仪量测时,测点应采用膜片式回复反射器作为测点靶标,靶标粘附在预埋件上。

量测方法包括自由设站和固定设站两种。

(2)拱顶下沉量测可采用精密水准仪和铟钢挂尺或全站仪进行。

在隧道拱顶轴线附近通过焊接或钻孔预埋测点。

测点应与隧道外监控量测基准点进行联测。

采用全站仪量测时,测点及量测方法同

(1)条。

拱顶下沉量测同位移变化量测一样,都是隧道监控量测的必测项目,最能直接反映围岩和初期支护的工作状态。

目前拱顶下沉量测大多数采用精密水准仪和铟钢挂尺等。

拱顶下沉监控量测测点的埋设,一般在隧道拱顶轴线处设1个带钩的测桩(为了保证量测精度,常常在左右各增加一个测点,即埋设3个测点),吊挂铟钢挂尺,用精密水准仪量测隧道拱顶绝对下沉量。

可用直径6mm钢筋弯成三角形钩,用砂浆固定在围岩或混凝土表层。

测点的大小要适中。

过小测量时不易找到:

过大,爆破易被破坏。

支护结构施工时要注意保护测点,一旦发现测点被埋掉,要尽快从新设置,以保证数据不中断。

拱顶下沉量测示意图见图8.2.3-1。

图8.2.3-1拱顶下沉测量示意图

拱顶下沉量的确定比较简单,即通过测点不同时刻相对标高h求出两次量差的差值△h,即为该点的下沉值。

读数时应该读三次,然后取其平均值。

具体记录表格见附表C。

拱顶下沉量测也可以用全站仪进行非接触量测,特别对于断面高度比较高的隧道,非接触量测更方便,其具体量测方法与三维位移量测方法类似。

(3)地表下沉量测一般用精密水准仪和铟钢尺进行测量,量测结果能反映浅埋隧道开挖过程中地表变形的全过程,其量测精度一般为±1mm。

浅埋隧道地表下沉量测的重要性,随隧道埋深变浅而增大。

地表下沉量测断面宜于洞内周边位移和拱顶下沉量测设置在同一截面,当地表有建筑物时,应在建筑物周围增设地表下沉观测点。

在隧道纵向(隧道中线方向)至少布置一个纵向断面。

在横断面上至少应布置11个测点,两测点的距离为2—5m。

在隧道中线附近测点应布置密一些,远离隧道中线应疏一些。

地表下沉量测方法和拱顶下沉量测方法相似,即通过测点不同时刻标高h,求出两次量测的差值△h,即为该点的下沉值。

需要注意的是,参考点(基准点)必须设置在工程施工影响范围以外,以确保参考点,(基准点)不下沉,并在工程开挖前对每一个测点读取初始值。

一般在距离开挖面前方H+h处(H为隧道埋深,h为隧道开挖高度)就应对相应测点进行超前监控测量,然后随着工程的进展按一定的频率进行监控量测。

在读数时各项限差宜严格控制,每个测点读数误差不宜超过0.3mm,对不在水准路线上的观测点,一个测站不宜超过3个,超过时应重读后视点读数,以作核对。

首次观测时,对测点进行连续三次观测,三次高程之差应小鱼±1.0mm,取平均值作为初始值。

当所测地层表面立尺比较困难时,可以在预埋的测点表面粘贴膜片式反射器作为测点靶标,然后用全站仪进行非接触量测。

地表测量的重要性见表8.2.3-1。

表8.2.3-1地表沉降量测的重要性

埋深

重要性

测量与否

3B<H

小

不必要

2B<H<3B

一般

最好量测

B<H<2B

重要

必须量测

H<B

非常重要

必须列为主要量测项目