长沙市一中届高三第三次月考语文.docx

《长沙市一中届高三第三次月考语文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《长沙市一中届高三第三次月考语文.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

长沙市一中届高三第三次月考语文

长沙市一中2011届高三第三次月考

语文

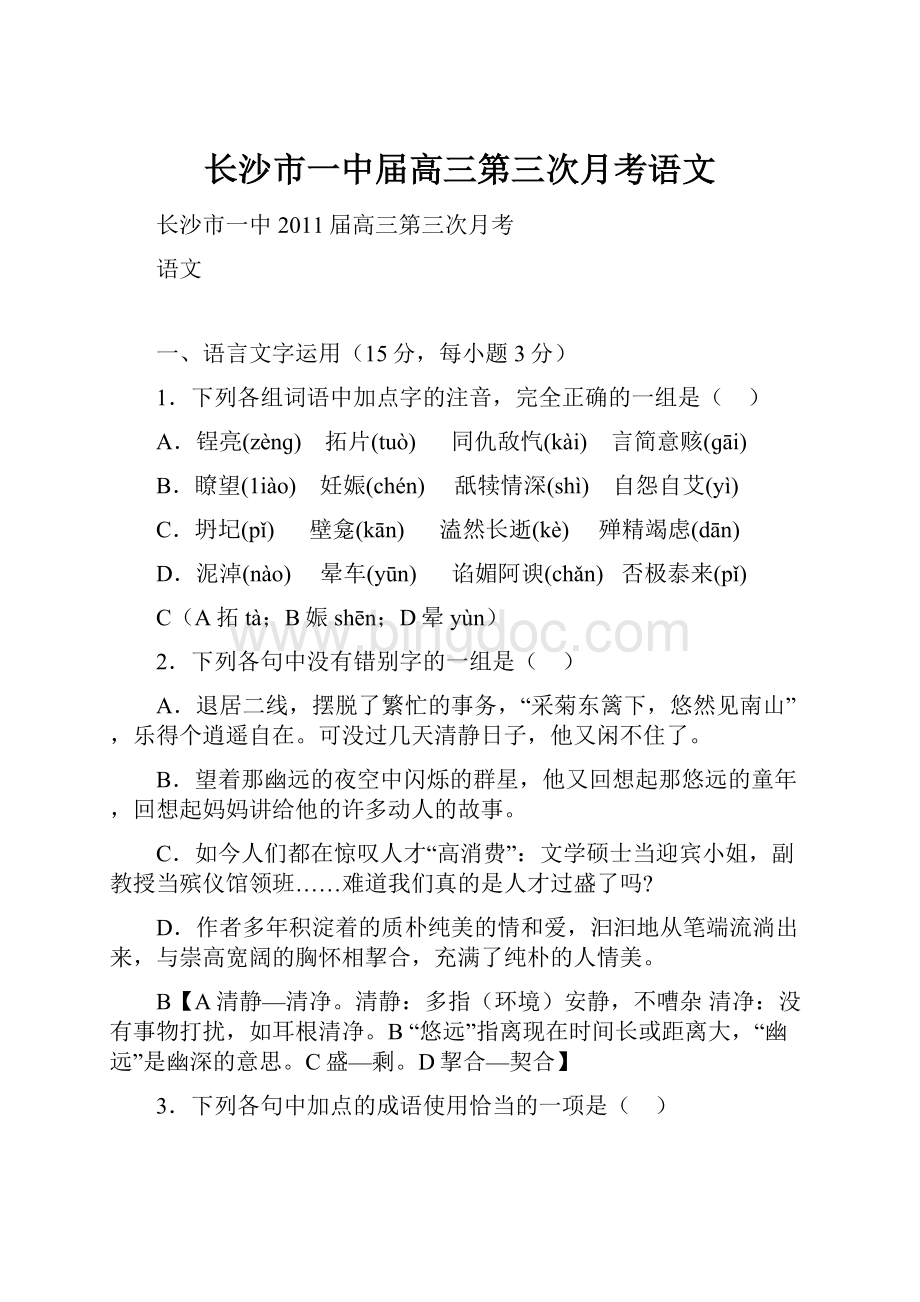

一、语言文字运用(15分,每小题3分)

1.下列各组词语中加点字的注音,完全正确的一组是( )

A.锃亮(zènɡ) 拓片(tuò) 同仇敌忾(kài) 言简意赅(ɡāi)

B.瞭望(1iào) 妊娠(chén) 舐犊情深(shì) 自怨自艾(yì)

C.坍圮(pǐ) 壁龛(kān) 溘然长逝(kè) 殚精竭虑(dān)

D.泥淖(nào) 晕车(yūn) 谄媚阿谀(chǎn) 否极泰来(pǐ)

C(A拓tà;B娠shēn;D晕yùn)

2.下列各句中没有错别字的一组是( )

A.退居二线,摆脱了繁忙的事务,“采菊东篱下,悠然见南山”,乐得个逍遥自在。

可没过几天清静日子,他又闲不住了。

B.望着那幽远的夜空中闪烁的群星,他又回想起那悠远的童年,回想起妈妈讲给他的许多动人的故事。

C.如今人们都在惊叹人才“高消费”:

文学硕士当迎宾小姐,副教授当殡仪馆领班……难道我们真的是人才过盛了吗?

D.作者多年积淀着的质朴纯美的情和爱,汩汩地从笔端流淌出来,与崇高宽阔的胸怀相挈合,充满了纯朴的人情美。

B【A清静—清净。

清静:

多指(环境)安静,不嘈杂清净:

没有事物打扰,如耳根清净。

B“悠远”指离现在时间长或距离大,“幽远”是幽深的意思。

C盛—剩。

D挈合—契合】

3.下列各句中加点的成语使用恰当的一项是( )

A.苏州园林各处尽是环栋雕梁,珠帘绮户,那派艳丽光景,真是别有洞天,令远道而来的外国游客叹为观止。

B.中国2010年上海世博会会徽图案形似汉字“世”,又与数字“2010”巧妙组合,两者交相辉映,表达了中国人民举办多元文化相融合的博览盛会的强烈愿望。

C.前有伏兵,后有朱笔感,在这万分危急的情势下,李师长沉着冷静,利用峡谷的地形优势,乘着夜色,出奇制胜了敌人。

D.新来的镇长学的是历史专业,在校时成绩优秀,来到这个偏僻小镇后逢人说项,鼓舞全镇人民齐心协力,共奔小康。

A【A.别有洞天:

亦作“别有天地”,形容风景或艺术创作的境界引人入胜。

B.交相辉映:

各种光亮、色彩等相互映照。

常用于形容各种美好的景象。

如:

灯光月色,交相辉映|绚丽的晚霞交相辉映着大地。

此处可用“相得益彰”,指两个人或两件事物互相配合,双方的能力和作用更能显示出来。

C.出奇制胜:

出奇兵战胜敌人,不能接宾语。

D.逢人说项:

“项”指唐代诗人项斯。

遇人便赞扬项斯,比喻到处赞扬某人或某事的好处,亦指为人各处说情。

)

4.下列各句中没有语病的一句是( )

A.政府倡导在共产党员中开展为困难群众特别是受灾群众送温暖、献爱心,体现了中华民族一方有难、八方支援的传统美德。

B.在核能、海洋能等方面,欧美不仅对中国设置了多重障碍,而且在中国研发这类能源时,还往往会借口以“用于军事”为名,来制约中国发展。

C.大气中臭氧层的减薄及南极上空臭氧洞的不断扩大是人类大量释放氯氟等碳类物质造成的,这不是天灾而是人祸。

D.目前,少数政府网站变成花架子的现象在全国较为普遍,主要原因是不少地方政府赶时髦,“跟风上网”,而网络管理人才队伍建设没有及时跟上。

C(A.病因:

成分残缺、暗换主语。

应为“开展……的活动,这体现了……”。

B.句式杂糅,“借口”与“以……为名”杂糅。

D.“少数”与“普遍”在逻辑上有矛盾)

5.下面这首诗是王禹偁的《村行》,次序被打乱了,排序正确的一项是( )

①马穿山径菊初黄②万壑有声含晚籁③荞麦花开白雪香④棠梨叶落胭脂色⑤数峰无语立斜阳⑥何事吟余忽惆怅⑦村桥原树似吾乡⑧信马悠悠野兴长

A.⑧①④⑤③②⑥⑦ B.⑧①②③④⑤⑦⑥

C.①⑧④⑤②③⑦⑥ D.①⑧②⑤④③⑥⑦

D(第一步,定韵脚。

从律诗的押平声韵可看出,①句的“黄”、③句的“香”、⑤句的“阳”、⑦句的“乡”、⑧句的“长”是韵脚,且首句入韵。

⑥句的“怅”不是,因是仄声。

第二步,找对仗的两联。

从词性相同、结构相同、平仄相对可看出:

②与⑤相对,属一联;④与③相对,属一联。

第三步,确定首、尾联。

从意义上看,①“马穿山径”句是写景的开始,⑧句的“信马悠悠”是穿径时人马的情态,是意思上的承接。

⑥与⑦是一问一答,带有总结性质,因此断定①⑧是首联,⑥⑦是尾联。

第四步,确定颔联和颈联。

利用相黏规则,首联的对句⑧句的二、四、六字的平仄为“仄平仄”,而④句相同部分是“平仄平”,②句相同部分是“仄平仄”,由此可断定②⑤是颔联,④③是颈联。

因此,此诗的正确顺序是①⑧②⑤④③⑥⑦。

)

二、文言文阅读(22分。

其中,选择题12分,每小题3分;翻译题10分)

阅读下面的文言文,完成6—10题。

退让

贾谊

梁大夫宋就者,为边县令,与楚邻界。

梁之边亭与楚之边亭皆种瓜,各有数。

梁之边亭劬①力而数灌,其瓜美;楚窳②而希灌,其瓜恶。

楚令固以梁瓜之美,怒其亭瓜之恶也。

楚亭恶梁瓜之贤己,因夜往,窃搔梁亭之瓜。

皆有死焦者矣。

梁亭觉之,因请其尉,亦欲窃往,报搔楚亭之瓜。

尉以请,宋就曰:

“恶③!

是何言也!

是构怨召祸之道也。

恶!

何称之甚也!

若我教子,必每莫令人往,窃为楚亭夜善灌其瓜,令勿知也。

”于是,梁亭乃每夜往,窃灌楚亭之瓜。

楚亭旦而行瓜,则皆已灌矣。

瓜日以美,楚亭怪而察之,则乃梁亭也。

楚令闻之大悦,具以闻。

楚王闻之,恕然丑以志自惛也④,告吏曰:

“微搔瓜,得无他罪乎?

”说⑤梁之阴让也,乃谢以重币,而请交于梁王。

楚王时则称说梁王以为信,故梁、楚之欢由宋就始。

语曰:

“转败而为功,因祸而为福。

”老子曰:

“报怨以德。

”此之谓乎!

夫人既不善,胡足效哉?

梁国的大夫宋就,是地处边境的县的县令,和楚国搭界。

梁国边亭的守卫和楚国边亭的守卫都种瓜,各有一定数量。

梁国边亭的守卫很勤劳,经常浇灌,他们的瓜长得肥美;楚国边亭的守卫懒惰,浇灌次数少,他们的瓜长得很不好。

楚国县令常因为梁边亭的瓜长得肥美,对自己边亭的瓜长得不好而不满。

楚边亭的守卫怨恨梁边亭的瓜比自己好,于是夜间到梁边亭瓜田去,偷偷用手扒梁边亭的瓜,弄得瓜都有干枯死掉的。

梁边亭发觉了这件事,于是向尉请示,也打算偷偷到楚边亭瓜田去,扒坏楚边亭的瓜作为报复。

尉向宋就请示这件事,宋就说:

“嗨!

这说的是什么话!

这是结怨招祸的主意。

嗨!

怎么说得这样过分!

假如我教你们,一定每天夜晚派人到楚边亭瓜田去,偷偷在夜间为他们好好地浇灌瓜,不要让他们知道。

”于是,梁边亭守卫就每天晚上到楚边亭瓜田去偷偷地浇灌瓜。

楚边亭守卫早晨巡视瓜田,原来都已经浇灌过了。

瓜一天比一天长得好。

楚边亭守卫感到奇怪就查访这件事,竟然是梁边亭守卫干的。

楚国的县令听到此事后非常高兴,把梁边亭守卫夜间浇灌瓜的事原原本本地告诉了楚王。

楚王听说后,后悔、惭愧不已,知道自己糊涂了。

告诉官吏说:

“除了瓜,没有其他罪过吧?

”对梁国能暗中忍让十分高兴,便送很丰厚的礼品表示道歉,并且请求和梁王交往。

楚王常常夸奖梁王,认为梁王忠诚可信,所以,楚国和梁国关系融洽,是因为宋就的行为才有的。

俗话说:

“转败而为功,因祸而得福。

”老子说:

“报怨以德。

”说的就是这件事情吧!

为人不忠厚老实,怎么值得去效仿呢?

翟王使使至楚。

楚王欲夸之,故飨客于章华之台上。

上者三休,而乃至其上。

楚王曰:

“翟国亦有此台乎?

”使者曰否翟窭⑥国也恶见此台也翟王之自为室也堂高三尺壤陛三累茅茨弗翦⑦采椽弗刮。

且翟王犹以作之者大苦,居之者大佚。

翟国恶见此台也!

”楚王愧。

翟王派遣使臣到楚国,楚王打算向使者夸耀楚国的豪富,所以在章华台上宴请宾客。

登台的人一路休息多次,才到了顶上。

楚王说:

“翟国也有这样的高台吗?

”使者说:

“没有。

翟是个贫穷的国家,怎么能看到这样的高台呢?

翟王自己盖的宫室,堂高三尺,土台阶三层,茅草屋顶不剪齐,柞木椽子不削皮。

翟王尚且还认为盖房者太劳苦,居住者太安乐。

翟国怎么能看到这样的高台呢?

”楚王感到惭愧。

注释 ①劬(qú):

勤劳,劳苦。

②窳(yǔ):

懒惰。

③恶(wū):

叹词,表示愤怒。

④惛(hūn):

糊涂。

⑤说:

同“悦”,高兴。

⑥窭(jù):

贫而简陋。

⑦翦:

同“剪”,修剪。

6.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.必每莫令人往 莫:

不要

B.楚边亭旦而行瓜 行:

巡察

C.恕然丑以志自惛也 丑:

以为羞耻

D.故飨客于章华之台上 飨:

宴请

A(莫,通“暮”,夜晚。

)

7.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.怒其亭瓜之恶也 余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

B.梁亭觉之,因请其尉 因宾客至蔺相如门谢罪

C.若我教子,必每莫令人往 若入前为寿,寿毕,请以剑舞

D.楚亭怪而察之,则乃梁边亭也 今其智乃反不能及也

D(A.其,均为代词①代梁国边亭;②指自己 B.因,①副词,于是,就;②介词,通过,特指通过某种人物关系 C.若,①连词,表假设,如果;②代词,你 D.均为加强判断语气)

8.下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.使者曰/否翟窭国也/恶见此台也/翟王之/自为室也/堂高三尺壤/陛三累茅茨/弗翦采/椽弗刮

B.使者曰/否/翟/窭国也/恶见此台也/翟王之自为室也/堂高三尺/壤陛三累/茅茨弗翦/采椽弗刮

C.使者曰/否翟/窭国也/恶见此台也/翟王之自为室也/堂高三尺壤/陛三累茅茨/弗翦采/椽弗刮

D.使者曰/否翟窭国也/恶见/此台也/翟王之自为室也/堂高三尺/壤陛三累/茅茨弗翦/采椽弗刮

B(关注常处于句首或句末的词语,如“也”;注意对话语境中问与答的内容的起讫点;关注上下文语意对句读的影响。

)

9.下列各句对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A.第一则故事赞美宋就以德报怨的精神,这种精神不仅解决了梁、楚两国的边境纠纷,也对和睦邦交起了作用。

B.宋就让梁边亭人晚上暗中帮助楚边亭人浇灌瓜地,表现了他大度宽容的胸怀。

楚令了解真相之后,很高兴地把这件事报告给楚王。

C.翟王派使者到楚国,楚王想夸奖使者,于是在章华台上宴请宾客。

章华台很高,登台的人一路休息多次,才能上到顶上。

D.全文少说理,多叙事,主旨体现在标题上。

文章中引用古语和老子的话,启示后人在处理人际关系乃至国与国之间关系时应该谦让。

C(“夸”,是楚王想向使者夸耀楚国的豪富。

)

10.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

⑴楚边亭恶梁瓜之贤己,因夜往,窃搔梁边亭之瓜。

(4分)

译文:

楚边亭的守卫怨恨梁边亭的瓜比自己边好,于是夜间到梁边亭的瓜田去,偷偷用手抓扰梁边亭的瓜。

(恶,怨恨;贤,胜过;因,“于是”、“趁着”皆给分;窃,偷偷地;搔,抓扰)

⑵乃谢以重币,而请交于梁王。

(3分)

译文:

便用很丰厚的礼品表示道歉,并且请求和梁王交往。

(谢,道歉;状语后置句式;交,交往)

⑶且翟王犹以作之者大苦,居之者大佚。

(3分)

译文:

翟王尚且还认为盖房者太劳苦,居住者太安乐。

(以,认为;大苦,太劳苦;大佚,太安乐)

三、古代诗歌鉴赏和古诗文默写(13分)

11.阅读下面的宋词,根据提示,完成赏析。

(7分)

贺新郎①

寄李伯纪丞相

张元干

曳杖危楼去。

斗垂天、沧波万顷,月流烟渚。

扫尽浮云风不定,未放扁舟夜渡。

宿雁落、寒芦深处。

怅望关河空吊影,正人间、鼻息鸣鼍鼓②,谁伴我,醉中舞?

十年一梦扬州路。

倚高寒、愁生故国,气吞骄虏。

要斩楼兰三尺剑,遗恨琵琶旧语。

谩暗涩、铜华③尘土。

唤取谪仙平章看,过苕溪、尚许垂纶否?

风浩荡,欲飞举。

注释 ①这首词作于宋高宗绍兴八年(1138)。

这一年,宋向金屈辱求和已成定局,但李纲(字伯纪)仍上书反对。

南渡后,李纲曾任宰相,不久被罢免。

张元干曾为李纲属官。

②鼍:

亦称扬子鳄,鼓:

用鼍皮蒙的鼓。

这里形容鼾声如鼓。

③谩:

同“漫”,徒然的意思。

涩:

不滑润。

铜华:

即铜锈。

⑴有人认为“正人间、鼻息鸣鼍鼓,谁伴我,醉中舞”这两句“语浅而情深”,试作简析。

(4分)

答:

“正人间、鼻息鸣鼍鼓”写人们深夜酣睡,寄寓着众人皆醉我独醒的感慨,(1分)反衬作者内心的怅惘孤独(2分);“谁伴我,醉中舞”说明除了李纲,还有谁能这样同我情投意合呢?

或答为:

表达作者想得到像李纲这样坚定抗金的知心人的迫切心情。

(1分)

⑵词的下片大量用典,任选一处指出用了哪个典故,并分析其作用。

(3分)

答:

①“十年一梦扬州路”:

化用杜牧《遣怀》中的诗句,表达了收复失地无望的悲愁。

②“要斩楼兰三尺剑”:

化用李白《塞下曲》“愿将腰下剑,直为斩楼兰”一句。

西汉傅介子出使西域,曾设计在宴席上刺杀攻击汉使者的楼兰王。

这里以楼兰王比喻金统治者,以傅介子比喻李纲,表示坚定抗金的志向是很确切的。

③“遗恨琵琶旧语”:

汉元帝时,宫女昭君出塞嫁于匈奴。

相传王昭君善于弹琵琶,后有乐曲《昭君怨》。

这里用来写宋向金统治者屈辱求和的遗恨,也可以说是抒写中原未能收复而抗金将领弃置不用的遗恨。

④“过苕溪、尚许垂纶否”:

垂纶即垂钓。

传说商朝的吕尚曾在渭水垂钓,后来遇见了周文王,故后世又以垂钓指隐居。

这里是说,在朝廷主和派得势、国难当头的情况下,我们怎么能够不问国事,在苕溪游览过着隐居的生活呢?

含蓄地表达李纲不能退隐,应该出来抗金的热忱希望。

(指出典故1分,分析作用2分)

12.古诗文默写。

(6分,每空1分)

⑴风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

, 。

(杜甫《登高》)

⑵冰泉冷涩弦凝绝, 。

,此时无声胜有声。

(白居易《琵琶行》)

⑶骐骥一跃,不能十步; , 。

(《荀子•劝学》)

⑴无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 ⑵凝绝不通声暂歇 别有幽愁暗恨生 ⑶驽马十驾,功在不舍

四、现代文(论述类、实用类)阅读(12分,其中选择题6分,每小题3分,简答题6分)

阅读下面的文字,完成13-15题

也说神话

张系国

翻遍中国的神话故事,居然找不到一位成功的“反叛者”。

后羿射日,最后连自己的老婆也保不住。

孙猴子自称“齐天大圣”,结果被如来佛压在五行山下,还被唐僧收伏,保唐僧往西天取经,修成正果。

又如哪吒,几次大闹龙宫,和他的父亲反目相向,他原是一个极成功的小叛徒,最后却也妥协了,加入现存的“统治集团”成为一个小小的神祗。

中国神话缺乏成功的反叛者,和西方神话充斥反叛的英雄,两者构成极鲜明的对比。

希腊神话里的天帝宙斯,本身就是个反叛者。

他率奥林匹斯山众神反叛巨人族的统治,才夺得天帝的宝座。

就连失败的反叛者,也往往能坚持到底。

最著名的如普罗米修斯盗火给人类,被罚以脏腑喂鹰,终于为一位人类的英雄所救。

除了反叛的天神外,其他反叛的人类英雄,更是车载斗量。

西方神话故事里的英雄一再为命运所愚弄,却总是执着地向命运挑战。

“人”和“命运”的关系,始终是西方文学的一个主要灵感源泉。

反叛英雄之所以在西方神话里占有重要的位置,也许就是这个缘故。

中国神话没有成功的反叛者,是否因为中国人是“宿命论者”呢?

我想不是。

有个很好的例子。

“愚公移山”,最后愚公是胜利了。

但他的胜利,并不是他真的一铲一铲地铲平了太行山,而是因为最后天帝妥协了,派力士将两座山移走。

由于天帝的妥协,表面上愚公是胜利了,其实却剥夺了证明他“比天帝更强”的机会,因此愚公并不是一个成功的反叛者。

前面提到的孙悟空和哪吒,其实也不曾完全失败。

天上的统治阶级接纳了他们,使他们也享受到了部分成功的滋味,这就是妥协的明证。

当然孙悟空也必须妥协,以使“齐天大圣”的尊号被取消,哪吒也必须向他的老子低头。

这已足够证明中国人不是“宿命论者”了。

中国人不认为命运完全不可改变,也并不大胆地肯定命运完全由个人控制,却现实地承认,命运是“天”、“人”妥协的结果。

这并不是说中国没有“择善固执”的英雄。

为维护“正统”而舍生取义的英雄实在太多了,要紧的是,“保卫正统”是可以的,“反对正统”却不可以!

即使开始时不是“正统”,在取得统治的地位后,也就自然而然成了“正统”,乃至祖先都必须是神人所孕等等。

中国神话故事里的反叛者,一转眼就置身神之列,恐怕也有“正统”的观念作祟呢。

中国几千年来,绝大多数人口的全部精力,都放在“与天争利”,如何养活自己上头。

“天”、“人”妥协,是几千年“靠天吃饭”积累下来的经验。

至于在人与人关系方面,中国人所一直追求的,就是一个“有秩序的社会”,到今日还是如此。

在调整人际关系上,自然更需要“妥协”、“迁就”的观念了。

中国人的哲学思想,一直存在“平衡”、“谐和”的概念。

所以这儿所谈的“妥协”,是指为结合一个复杂的社会,使之运行不息,在人与人之间所必须存在的互谅。

历史上中国一向不曾遇到相等的敌国,因此倾向使用“妥协”的方式以维系整个社会的平衡。

但是到了近代,中国已不再是“中”国而必须和世界各强国竞争,维持自己的生存,“平衡”、“妥协”的哲学观不再适用。

不过某些思想的方式,是否影响了中国人在艺术上及科学上创造的能力,就不是那么容易决定了。

(有删改)

13、下列理解和分析,符合原文意思的一项是( )(3分)

A、中国不是缺少“择善固执”的英雄,就是缺少“反对正统”的顽强拼搏的英雄。

B、作者用愚公等例子说明中国人并非“宿命论者”。

但神话中天上的统治阶级的妥协,也使得中国神话缺乏彻底的反叛者。

C、中国人不是“宿命论者”,中国人认为命运不是完全不可改变的,所以中国神话中没有成功的反叛者。

D、“平衡”、“妥协”的哲学观虽因近代中国在世界列强觊觎之下的生存危机而遭受冲击,但其对中国艺术创造力的影响是显而易见的。

答案:

B(A项选择关系错,“就是”应该改为“而是”。

C项错在强加因果,第3段第1句说“中国神话没有成功的反叛者,是否因为中国人是‘宿命论者’呢?

我想不是”,联系第4、5段可看出,原因是“妥协”哲学观对艺术创作的影响。

D项错在“显而易见”,原文结尾表述为“不是那么容易决定”。

)

14、根据原文内容,下列关于中西方文化差异的阐述不正确的一项是( )(3分)

A、西方神话中,即使是失败的反叛者,也往往能坚持到底,这与中国神话中妥协的反叛者形成鲜明的对比。

B、中国哲学中的“妥协”和不偏不倚、无过无不及,处理矛盾时折中致和的“中庸”之道是一脉相承的。

C、中西神话中反叛者的差异,意味着中西方人民对待命运的看法不尽相同。

D、西方神话中的反叛英雄具备“挑战命运”的强烈主观意念,这反映了西方文化宣扬个人主义至上,竭力表现自我的特征;而中国的英雄是集体的英雄,他们往往被抹杀了个体需求,比常人更严格地恪守道德规范。

答案:

D(D项中关于中国英雄的论述原文没有依据。

A项的原文在第2段推出,B项可从第5段“和自然共存”、“调整人际关系”、“平衡”、“谐和”等词句推出。

C项,第2段末尾谈到了西方文学的一个主要灵感源泉——“人”和“命运”的关系,第4段末尾谈及中国人的命运观,两者有区别。

)

15、“平衡”、“妥协”的哲学观适用于中国古代文化的各个领域,全文是从哪些方面加以说明的?

(6分)

答案:

①中国神话中没有成功的反叛者,这些反叛的英雄往往向对手妥协。

(文学艺术)②中国人认为命运是“天”、“人”妥协的结果。

(命运观)历史学上的“正统”观也是“妥协”哲学的体现。

(历史学)③“人”与“天”妥协是中国几千年来农业社会“靠天吃饭”积累下来的经验。

(农业生产)④人际交往上讲求“互谅”。

(社会关系)

五、现代文(文学类)阅读(22分)

阅读下面的文章,完成16-19题

听见马的呼吸

耿翔

②对于我,马坊不只是一个乡的名字。

②我所有与它有关的记忆,都藏在一些人的眼睛里。

只是他们,在这个地方活得太疲劳了,等不住我回到他们身边的消息,就带着我的那些记忆,到生命应该去的地方去了。

③这是我一直埋在心上的痛。

④我便这样安慰自己:

在马坊这块属于草根的乡野上,只要还能记住一根草木的样子,就说明亲人在心中还占据着一些地方,自己在乡下度过的那些日子,还能经过草木,这么细密地通着大地的呼吸。

因此,什么时候回去,都会赶在乡亲们之前,先被草木温暖地认出来。

⑤我记着许多草木的样子。

在这块出了长安,沿着那条向西的丝绸之路,很古典地经过茂陵、昭陵和乾陵,往北飘进更古典,在诗经里被叫做豳风之地的马坊,我不只认识一路的草木,还惦记着一匹栗色的马曾经多少次看过我的眼神。

那眼神应该与父亲有关。

那年月,父亲不但在村里种着小麦、玉米、高粱、谷子这些养活我们的庄稼,还用镰刀割回弥漫着中药味的青草,饲养村里的牲口。

那匹栗色的马,每天因了父亲给它的青草,像与我有了分不开的亲近。

我也意识到,父亲确实是像养活我一样,内心幸福地养活着那匹马。

⑥那匹栗色的马的眼睛,一定是神给予的。

⑦在这些血性刚烈之马的身上,千山万水都在其中涌动,而眼睛里,竟储满这么多的温柔、阴郁和善性,平静得像在这块乡土上,从不把多余的东西装下。

我说不清这是为什么?

若干年后,我才理解一匹在乡野上和乡亲们一样生死疲劳的马,在它的眼里,苦难是尘埃,幸福也是尘埃,只要知道把一身的力量献出来,然后记着给它恢复力量的青草就行了。

⑧这次回到马坊,一半因为亲人,一半也因为马。

我明白,那匹栗色的马再命长,它的形体,早应该在马坊消逝了。

但我还想在乡土上,找到它的一些痕迹。

我是这样想的,如果这些乡土能保留这匹马的一些痕迹,我父亲一生喂养马的辛劳,也就会被保留一些。

如果是这样,有关乡村生活的细节,就会被我漫漫地,从一些想象不到的事物里找出来,并且带着马的呼吸,间或还带着我父亲的呼吸呢。

这些都说不来,只要心追着神迹到了,我相信大地会把一切隐现。

⑨我出了县城,就不停地翻着深沟。

县城的名字叫永寿,这是中国最吉祥的县名,也是我和父亲牵着那匹栗色的马,往村上驮过东西的地方。

这回,我不想带任何东西回村,只想从村子里带走些什么。

我已经听人说过,那匹栗色的马死时,村子里正落着那年的第一场雪。

它曾那么强烈地回过头,完整地看完它生下一匹栗色马,又生下一匹栗色马的过程,才走出马圈,姿势优美地倒在雪地里。

村上人没有急于埋葬它,更没人敢剥下它的皮,在生活特别窘迫的年月,分食一点马肉。

而是停下手中的所有活路,不分男女老幼,像对待村上最有名望的长者一样,守在马的遗体周围,看着雪花一片片地把它覆盖起来。

⑩村里人都说,那是老天对它的一场雪葬。

⑾我相信这个美丽的过程,只是记忆它的一切时,不想超越一匹普通的马。

⑿等到翻上马坊沟,一路在心里折腾着记忆的我,奇妙地在身体里感觉到,有了马的一些呼吸。

它隐隐地,像从所有草木结籽的内心,给我传递这里的信息。

我走下车,想让风野野地吹吹我,也决定弃车走回村里去,让脚步安稳地踏在乡野上,让泥土里的所有气息,就这样穿过鞋底,穿过脚心,径直钻入我的内心。

我可以激动,但不能张狂,因为这些年,我与这里熟悉父亲和那匹栗色的马的风物,照面的机会太少了。

我不知道在乡村,这些风物身上的野性,还保留了多少,更不知道那匹栗色的马,会把农业劳动中最精细、最质朴、最动人的声音,就保存在它的呼吸里。

⒀我的心开始有力地跳动了。

我想,我围绕着马坊,具体说围绕着这一片乡野上的草木、粮食、一匹栗色的马,还有父亲一样的亲人们,就是要