测量系统分析控制程序.docx

《测量系统分析控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《测量系统分析控制程序.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

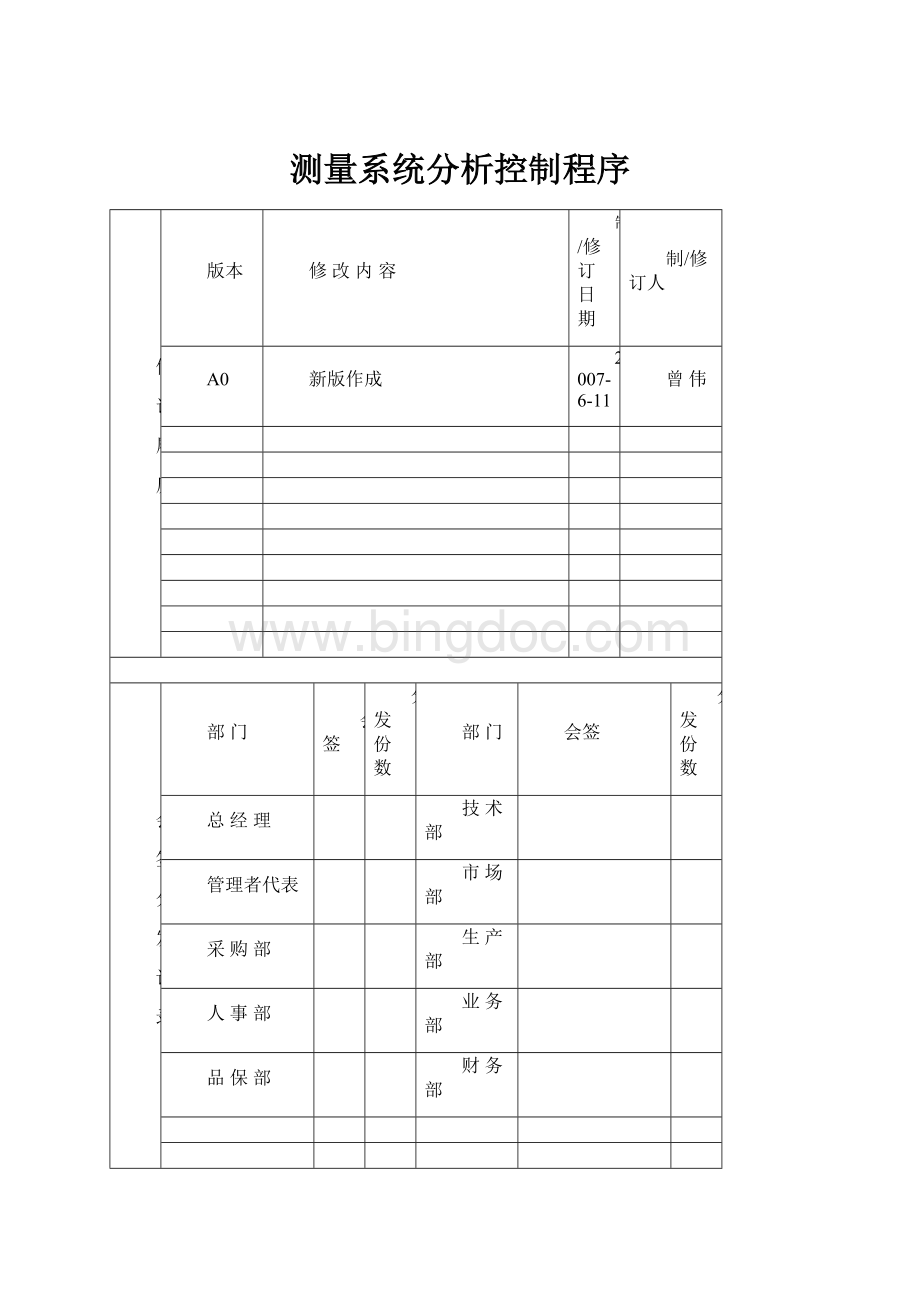

测量系统分析控制程序

修

订

履

历

版本

修改内容

制/修订日期

制/修订人

A0

新版作成

2007-6-11

曾伟

会

签

分

发

记

录

部门

会签

分发份数

部门

会签

分发份数

总经理

技术部

管理者代表

市场部

采购部

生产部

人事部

业务部

品保部

财务部

核准

审核

1.0目的

为了确定公司目前所使用的测量系统具有所需要的统计特性,发现哪种环境因素对测量系统有显著影响;并验证是可行的测量系统,应保证持续具有恰当的统计特性。

2.0范围

公司特殊特性控制所涉及使用的量具;千分尺、卡尺;

APQP控制计划中所提出的测量仪器,如:

显微镜、针规、卡尺等;

具体可分为两大类:

计量型量具和计数型量具。

3.0职责

3.1品保部的计量工程师负责组织收集数据、计算、评价和结果的判定;

3.2生产部所涉及到需要对测量仪器进行系统分析的工序,如镀膜、切割、滚圆等负责执行测量工作。

4.0工作程序

4.1分析频率

4.1.1原则上每一年作一次测量系统分析。

4.1.2当产品的性能发生变化需要时,或客户有特殊的要求时,由品保部根据情况决定是否需要增加分析的频率。

4.2分析内容

4.2.1测量系统分析的目的是为了了解变差的来源,这些来源可以影响系统产生的结果。

4.2.2用来描述测量系统变差的分布的特性有:

位置:

稳定性、偏倚、线性

宽度或范围:

重复性、再现性

4.2.3我公司的测量系统分析可根据需分析的量具的具体情况和标准的要求选择适当的特性进行分析。

4.3计量型量具的分析

4.3.1量具重复性与再现性分析

4.3.1.1收集数据

4.3.1.2确定需要进行分析量具

4.3.1.3根据量具的特性,计量工程师随机抽取10件相同档案号的产品作为测量的样本,并将产品从1-10进行编号。

4.3.1.4计量工程师指定使用仪器的三名评价人A、B、C,每名评价人各对10件作了编号的产品进行指定项目测量三次,测量过程由工程师随机抽取对应编号的零件,不让评价人知道所测产品的具体的编号。

4.3.1.5把A、B、C三名评价人每次测量的结果按照零件的编号记录在《量具重复性和再现性数据表》中,其中零件1-10为被测量零件的结果;A(B、C)1-3为每一次测量的结果。

4.3.1.6计算

4.3.1.6.1把每个评价人三次测量的结果的平均值填写在第4、9和14行,三次测量结果中的最大值减去最小值填写在第5、10和15行相应的位置。

4.3.1.6.2X和R的计算:

把第4、9和14行中的数据取平均值后分别得到XA、XB和XC;同理,分别计算出RA、RB和RB,将RA、RB和RC相加的和除以3得到R。

4.3.1.6.3XDIFF和UCLR计算:

XDIFF[Max(X)ABC]-[Min(X)ABC];UCLR=R*D4

4.3.1.6.4当单个R值超出UCLR时,必须圈出,查明原因;并由原来的评价人采用最初的仪器重复测量这些超项读数或者剔除这些超项值,由剩余观测值再次平均并计算Rbar。

4.3.1.6.5将所算出来的Xbar、R、XDIFF和UCLR结果填写到《量具重复性和再现性报告》中。

4.3.1.6.6根据《量具重复性和再现性报告》所提供的公式分别计算仪器/设备变差(EV)、评价人变差(AV);系统的重复性和再现性(R&R)和零件变差(PV)。

4.3.1.7判定分析和结果处理

4.3.1.7.1判定标准:

可接受标准是量具重复性和再现性(R&R)占总变差(TV)的百分比。

●低于是10%的误差—测量系统可以接受;

●10%-30%的误差—根据应用的重要性,量具的成本,维修的费用等可能是接受的;

●大于30%的误差—测量系统需要改进,进行各种努力发现问题并改正。

4.3.1.7.2当发现测量系统的重复性和再现性超出可接受标准的要求时,计量工程师应查明原因进行纠正。

4.3.1.7.3分析结果不能接受是由于评人或者零件取样的问题,应立即纠正并重新评价直到合格

为止。

4.3.1.7.4如果是由于测量仪器所引起的问题,计量工程师查明原因;如果不能纠正,测量仪器

应重新送检或报废,处理后应对测量系统进行重新评价。

4.3.2稳定性分析:

4.3.2.1选取一个样品,并建立可追溯标准之真值或参考值,若无样本则可从生产线中取一个落在中心值域的零件,当成标准值,且应针对预期测试的高中底端各取得样本或标准件并对每个样本或标准件分别绘制管制图

4.3.2.2定时每周期对标准件或样本量测3-5次,注意决定样本量及频度的考虑因素包括重

新校正或修理的次数,使用频率与操作环境等

4.3.2.3将量测值标示在X-RCHART上

4.3.2.4计算管制界限,并对失控或不稳定作评估

4.3.3偏倚性分析

4.3.5.1独立取样法:

a、选取一个样品,并建立可追溯标准之真值或参考,若无样本则可从生线中取一个落在中心值域的零件,当成标准值,且应针对预期的测试的高中低端各取得样本或标准件,并对每个样本或标准件量测10次,计算平均值,并将其当成参考值

b、由一位作业者以常规方式对每个样本或标准件测量测15次,并计算出平均值,此值为“观测平均值”

c、计算重复性标准差:

δr=(测量数据中的最大值-测量数据中的最小值)/d2

d、d2*可从MSA书中附C表查到3.5533(取g=1,m=n)

e、计算偏倚的t统计值

偏倚=观测的平均值-参考值

δb=δr/SQRT(n)

t=偏倚/δb

f、计算lower,upper区间

g、upper,lower=偏倚±[δb×tv,1-a/2×d2](d2,tv,1-a/2通过查表得出)

h、如果0落在upper,lower区间内,则偏倚是可接受

4.3.4线性分析

4.3.4.1在量具的全距测量范围内选取5个样品,并建立可追溯标准之真值或参考值

4.3.4.2对每个样品测量10次

4.3.4.3计算每个样品的12次测量的均值及极差值。

4.3.4.4计算每次测量的偏倚=均值-基准值

4.3.4.5在线性图上画出相对应基准值的每个偏倚值

4.3.4.6计算线性

y=b+ax

式中:

x=基准值、y=偏倚、a=斜率

截距=a=

斜率=b=

擬合度=

4.3.4.7a.线性合格应满足的条件是:

“偏倚=0”线应完全在95%的置信区间内。

b.如果通过调整仍不能调整为零偏倚,只要测量系统保持稳定,仍可用于产品/过程的控制,但不能进行分析,直到测量系统达到稳定。

。

4.4计数型量具的分析

4.4.1范围:

针规、外观检验之测量系统

4.4.2收集数据

品保部工程师取50PCS(要求1-50编号,且其中50pcs中应含有一些不良样品。

指定三名检查员分别对50PCS板检测,每个人对每个样品检测三次(要求三人分开测,不让他们知道序号)

4.4.3设定用1表示可接受的决定,0为不可接受的决定。

4.4.4评价两个人A*B,B*C,A*C,一致性

4.4.5计算Kappa=(p0-pe)/(1-pe)

4.4.6P0为观测比例总合=两位评价人都判为0或1的次数/总次数

4.4.7Pe期望比例的总合=两位评价人期望都判为0或1的次数/总期望值

4.4.8评价本身与标准值A*REF,B*REF,C*REF一致性

4.4.9计算Kappa=(p0-pe)/(1-pe)

4.4.10P0为观测比例总合=本身评价人与标准值同判为0或1的次数/总次数

4.4.11Pe期望比例的总合=本身评价人期望与标准值同判为0或1的次数/总期望值

4.4.12Kappa值>0.75,代表两个评价人之间或每个评价人与标准值之间有很好的一致性。

4.4.13计算每个评价人有效性=三次作出判定一定的次数/总次数

计算每个评价人的漏发率=作出判定的结果与标准值为0的不一致的次数/(作出判定的结果与标准值为0的不一致的次数+作出判定的结果与标准值为0的一致的总和)

4.4.14计算每个评价人的错误率=作出判定的结果与标准值为1的不一致的次数/(作出判定的结果与标准值为1的不一致的次数+作出判定的结果与标准值为1的一致总和)

4.4.15结果判定:

有效性≥90%,漏发率≤2%,误发率≤5%则接受;

4.4.17不能接受时,应对测量系统重新评估,对人员的操作方法及熟练程度培训。

5.0相关表单

《gageR&R研究表格+图形(变差)》

《量具偏倚性研究表格》

《量具线性研究报告》

《计数型量具研究》

《计数型MSA有效性分析》