设计采区地质概况汇总.docx

《设计采区地质概况汇总.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《设计采区地质概况汇总.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

设计采区地质概况汇总

设计采区地质概况

1.1.1井田地形

本井田位于鄂尔多斯聚煤盆地东缘的河东煤田中段离柳矿区内井田内出露和钻孔揭露的地层,层序自下而上为奥陶系中统上马家沟组(O2S),峰峰组(O2f);石炭系中统本溪组(C2b)、上统太原组(C3t);二叠系下统山西组(P1s)、下石盒子组(P1x),上统上石盒子组(P2s)、石千峰组(P2sh);三叠系下统刘家沟组(T1l);新生界第三系、第四系不整合于各时代老地层之上。

井田内只出露于下石盒子组及以上地层,其余地层出露于井田以东。

结合井田内及邻区钻孔资料,将各时代地层由老到新分述如下:

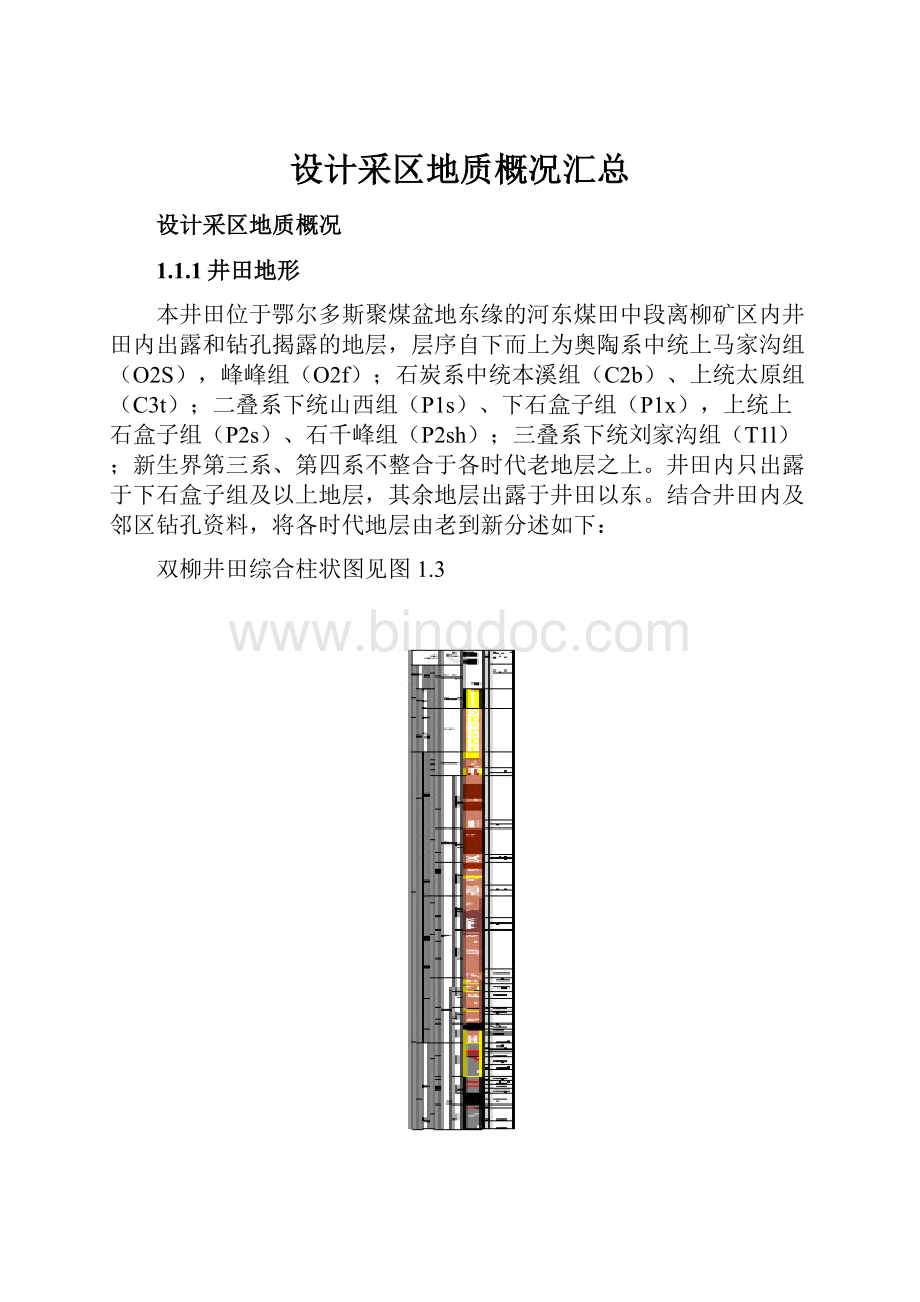

双柳井田综合柱状图见图1.3

图1.3煤层综合柱状图

(一)奥陶系中统(O2)

1、上马家沟组(O2s)

上马家沟组(O2s),厚度为228m。

下段为一套角砾状泥灰岩与角砾状白云质灰岩;中段为青灰色中厚层状白云质豹皮灰岩;上段以厚层状石灰岩、豹皮状石灰岩及白云质灰岩为主,夹白云质泥灰岩及泥质白云岩。

三川河上马家沟组实测剖面,厚度253.6m。

2、峰峰组(O2f)

出露于井田以东,与下伏上马家沟组呈整合接触,据三交三号井田地质报告,厚度111.00—125.50m,平均119.54m。

其岩性底部多为角砾状泥灰岩;中、下段为泥灰岩、

石灰岩,含脉状及纤维状石膏3—5层,统称为石膏带,厚度不一,一般中段约25m左右,下段约15m左右,有时也见深灰色块状硬石膏层;上段为中厚层状石灰岩,质较纯,夹薄层角砾状泥灰岩、泥岩。

(二)石炭系(C)

1.中统本溪组(C2b)

出露于井田东侧煤层露头线外的大沟谷中,呈北东向零星分布。

与下伏峰峰组呈平等不整合接触。

根据揭露本组的钻孔资料,厚度为21.52—44.00m,平均29.95m。

井田内浅部较薄,向深部增厚。

本组可分为两段:

下段铁铝岩段,厚度0—24.10m,平均12.16m。

其底部为山西式铁矿,呈透镜状和鸡窝状。

地表多为褐铁矿,钻孔揭露以团块状黄铁矿为主。

其上为深灰、褐灰色铝土岩(G层铝土矿)及黄铁矿结核;上段为灰黑色泥岩、砂质泥岩,深灰色铝质泥岩、粉砂岩夹灰色中—细粒石英砂岩、灰岩及煤层,含石灰岩0—3层,本段厚8.95—19.97m,平均15.45m。

2.上统太原组(C3t)

为井田主要含煤地层之一。

出露于井田以东的沟谷中。

厚度78.60—109.92m,平均92.49m,岩性为灰白色砂岩、灰黑色泥岩、灰色石灰岩及煤层,含灰岩4—5层,煤层4—7层,自下而上编号为6、7、7下、8、9、10、11号,可采煤层为9号。

其底界以K1砂岩连续沉积于本溪组之上,顶部以K3砂岩底为顶界。

分上、中、下段:

(1)下段(C3t1):

厚21.35—45.15m,平均33.52m,以K1砂岩连续沉积于本溪组之上,顶至9号煤层底板,由灰白色石英砂岩、灰色泥岩、砂质泥岩、石英岩及煤层组成,K1砂岩为细—中粒,厚度变化大,不稳定,呈透镜状产出,其上含

石灰岩1—3层,统称L0灰岩,薄层状,厚约0.5—2m,其中底部一层较稳定,上部两层不稳定。

井田南端发育10号煤层。

含11号不稳定煤层。

(2)中段(C3t2);由9号煤层底板至L3石灰岩顶板,厚19.50—38.24m,平均25.18m。

由煤层、石灰岩、砂岩、砂质泥岩及泥岩组成,本段含煤2-4层,其中9号煤层为太原组主要可采煤层,厚度稳定,全井田可采。

含石灰岩3层(L1、L2、L3),L3下有一稳定但厚度薄的7下煤层,在8与9号煤间局部发育一层透镜状砂岩,不稳定,横向变化大,称为S1砂岩。

(3)上段(C3t3):

由L3顶板至K3底板,厚24.98m—43.18m,平均33.97m。

由石灰岩、砂岩、泥岩、砂质泥岩组成,含煤2层,其中6号煤局可采,7号煤不可采,7号煤底发育一层S2砂岩,岩性以细粒砂岩为主,以上有两层石灰岩L4、L5,横向稳定,分别为7号煤层及6号煤层顶板。

(三)二叠系(P)

1.下统山西组(P1s)

为井田另一主要含煤地层。

出露于井田以东的沟谷中。

厚度56.00—84.75m,平均73.85m,岩性为灰白色、深灰色砂岩、黑灰色泥岩及煤层,含煤3—9层,自上而下编号为01、02、03、1、2、4、5、5下,其中可采及局部可采煤层为2层,自上而下为2、4号煤层。

其底界K3砂岩连续沉积于太原组之上。

分上、中、下三段:

(1)下段(P1s1):

由K3底至4号煤层顶板,厚17.25—33.23m,平均24.22m,由砂岩、砂质泥岩、泥岩、海相泥岩、煤层组成。

K3砂岩横向分布不稳定,其上发育一组煤层4、5、5下号煤层,4号煤层为山西组主要可采煤层,厚度稳定,全井田可采,5号煤层局部可采,5下煤不可采。

(2)中段(P1s2):

由4号煤层顶至2号煤层顶,厚8.05—21.77m,平均14.13m。

由砂岩、砂质泥岩、泥岩、煤层组成,2号煤层为局部可采煤层。

(3)上段(P1s3):

由2号煤顶至K9底,厚24.81—46.13m,平均37.43m。

本段厚度变化大,发育3-4层砂岩,含2-4层不稳定煤层,编号为01、02、03、1号煤,此外还有粉砂岩、砂质泥岩、黑色泥岩等。

2.下统下石盒子组(P1x)

厚度为72.55—87.44m,平均82.56m。

出露于井田东部的沟谷中。

底部以K4砂岩连续沉积于山西组之上。

与下伏地层呈整合接触。

本组岩性为灰白色、灰绿色石英砂岩,长石石英砂岩及灰色砂质泥岩、粉砂岩偶有薄层煤线出现。

K4砂岩厚度变化大,为2.60—18.05m,平均6.84m,岩性为中粗粒长石石英砂岩,发育交错层理。

全组分上、下两段:

(1)下段(P1x1):

厚34.35m—44.00m,平均38.44m,底部以K4砂岩连续沉积于山西组之上,由灰色、灰绿色石英砂岩、长石石英砂岩及灰色砂质泥岩、粉砂岩组成,仍有薄煤层出现。

K4砂岩厚度变化大,岩性为中细粒长石石英砂岩,发育交错层理。

(2)上段(P1x2):

厚34.85m—53.09m,平均44.12m,为灰绿色中厚层状砂岩,夹砂质泥岩、粉砂岩、泥岩,顶部为夹有紫色斑点的浅灰色铝质泥岩(桃花泥岩),富含铁质鲕粒及结核,底部K5砂岩为厚层状。

3.上统上石盒子组(P2s)

本组厚254.70—335.43m,平均304.48m。

以K6砂岩为底界连续沉积于下石盒子组之上,主要由灰色、灰绿色、紫红色、紫色砂岩、砂质泥岩及泥岩组成。

全组共分三段:

(1)下段(P2s1):

主要由灰绿色砂岩夹紫红色、黄绿色砂质泥岩及灰黑色砂质泥岩组成。

厚度86.30—134.30m,平均104.37m。

下部以砂岩为主。

底部K6砂岩厚8.09—12.90m,平均10.27m,为灰—灰白色厚层状中—粗粒长石石英砂岩。

(2)中段(P2s2):

岩性以紫红色砂质泥岩为主,夹灰色、灰绿色砂岩及灰黑色泥岩。

厚度92.80—104.80m,平均99.53m。

底界砂岩为粗—中粒厚层状长石石英砂岩,泥质胶结,含砾,县风蚀现象。

(3)上段(P2s3):

岩性以葡萄紫色泥岩及砂质泥岩为主,夹灰色、灰绿色砂岩和蓝灰色泥岩条带。

厚度为75.60-178.13m,平均100.58m。

K7砂岩为本段底界,厚1.3—21.5m,平均8.7m,为灰白—灰绿色长石石英粗粒砂岩,厚层状,泥质胶结,底部含砾。

4.上统石千峰组(P2sh)

出露于黄河附近。

厚度130—194m,平均150m。

底部以K8砂岩连续沉积于上石盒子组之上,与下伏地层呈整合接触。

本组岩性为红—砖红色砂质泥岩、泥岩与砂岩互层。

K8砂岩厚度5—18m,平均9m,为紫红色长石石英中—粗粒厚层状砂岩。

(四)三叠系(T)

井田内仅存在下统刘家沟组(T1L),出露于井田南部聚财塔地堑之内,厚度150m左右。

岩性以淡红—砖红色细粒薄板状长石—石英砂岩为主,夹薄层紫红色砂质泥岩,砂岩具大型交错层理及变形层理。

底部砂岩为K9砂岩,厚度一般为8.5m左右。

(五)新生界(Kz)

1.第四系中更新统离石组(Q2l)

厚0—133m,广泛分布于井田内的梁、垣、峁和半坡上。

由浅红、黄红色砂质粘土及亚粘土组成。

较致密。

下部含古土壤及2—3层钙质结核。

上部一般为浅红色黄土,夹古土壤条带1—12层及钙质结核。

垂直节理发育,地貌上易形成陡壁。

2.第四系上更新统马兰组(Q3m)

厚0—31.8m,广泛分布于井田内的梁、垣上。

由淡黄色砂质粘土及亚砂土组成,颗粒均匀,结构疏松,无层理,大孔隙及垂直节理发育。

常形成黄土陡壁。

3.第四系全新统(Q4)

主要分布于较大沟谷中,为近代河流冲积层,由不同时代的砂、砾、泥质岩碎屑组成,一般厚度10m左右。

本统富水性较强。

1.1.2井田地质构造情况

井田位于河东煤田离柳矿区西部,三交—柳林单斜的中部。

南界为离石鼻状构造的转折线—聚财塔地堑式断裂带,以此断裂带与沙曲井田接壤。

井田整体为一向西缓倾斜的单斜构造,地层走向近南北向,倾向向西,倾角一般2~5°,断层附近倾角较大。

断层主要发育于井田南端聚财塔地堑附近。

井田区内发现褶曲6条,断层1条。

井田内未发现岩浆岩活动及陷落柱。

综上所述,井田构造复杂程度为简单类。

现把地表发现的构造分述如下:

(一)断层

聚财塔北正断层(F1):

为聚财塔地堑式断裂带北界断层。

西起地垄堡,东到郭家庄村出井田,井田内延伸长度6300m。

走向近东西向,倾向南,倾角70~80°,断距100~250m,断层带宽0.3~3.8m。

上盘均为三叠系刘家沟组下部地层,下盘为二叠系石千锋组和上石盒子组上部地层

(二)褶曲

1、S1向斜:

位于孟门村东南。

轴向北西西,两翼岩层倾角3°左右。

为一宽缓对称的向斜。

延伸长度100m。

2、S2背斜:

位于孟门村东南。

轴向北西,两翼岩层倾角3°左右。

为一宽缓对称的背斜。

延伸长度450m。

3、S3背斜:

位于双柳煤矿北侧。

轴向近南北向,两翼岩层倾角3.5°左右。

为一宽缓对称的向斜。

井田内延伸长度250m。

4、S4向斜:

位于双柳煤矿北侧。

轴向近南北向,两翼岩层倾角3.5°左右。

为一宽缓对称的向斜。

井田内延伸长度250m。

5、S5背斜:

位于斯文庄村东北。

轴向近南北向,两翼岩层倾角3°左右。

为一宽缓对称的背斜。

井田内延伸长度850m。

6、S6向斜:

位于斯文庄村东北。

轴向近南北向,两翼岩层倾角3°左右。

为一宽缓对称的向斜。

井田内延伸长度850m。

1.2.3井田水文地质特征

一、含水层

(一)中奥陶统石灰岩岩溶裂隙承压含水层组

1.上马家沟组

根据区域资料,本组厚约250m,岩性以石灰岩、泥灰岩为主,岩溶发育,多为蜂窝状溶孔,连通性好,溶孔直径一般为1—6cm,含水层具较好的连续性和稳定性。

钻孔揭露本组时,大量涌水或漏水,为井田和区域最主要的含水层。

井田北外侧311号孔揭露本组45.55m,放水试验单位涌水量达0.82L/s·m。

井田内及外围本组和峰峰组进行了4次混合抽放水试验,地下水主要来自本组。

其中114、133、356号孔抽放水试验单位涌水量分别为0.86、0.32和0.979L/s·m,102号孔单位涌水量为0.031L/s·m,从平面上来看,井田内本组富水性强,且均一;从垂向上来看,富水性不随深度增加而明显减弱。

井田位于柳林泉域西北边界的深埋区,为奥灰岩溶水弱径流—滞流区,地下水径流条件差,水交替缓慢,长期水溶滤作用,使地下水中各种离子含量较高。

本组水质为Cl—Na型,矿化度3.398—5.008g/L,硬度为1722.85—3799.03mg/L,为极硬的咸水。

由以上分析可确定本组富水性强,水的矿化度高。

2.峰峰组

本组在井田东部外围出露,平均厚度119.60m。

由石灰岩、泥灰岩、石膏、膏岩带、白云质灰岩及角砾状灰岩组成。

以石灰岩为主要含水层。

含水层以溶孔、溶蚀裂隙为主,溶孔常呈孤立状,方解石簇晶呈半充填状态,岩溶发育规律是浅埋区强于深埋区,富水性亦如此,三交三号井田深部311、325号孔单位涌水量为0.0089和0.00038L/s·m,富水性弱;浅部的359号孔,单位涌水量为0.082L/s·m,富水性相对较强。

奥陶系上部古风壳的发育使得顶部含水层石灰岩中多充填有黄铁矿、铝质泥岩和泥岩,从而大大影响了其富水性。

总体来看,本组富水性弱。

井田内地下水径流条件差,呈滞留状态,水交替缓慢,长期溶滤作用,使地下水背景值较高,本组水质为SO4·Cl—Na型,矿化度为2.118—2.212g/L,为较硬的咸水。

奥灰水位一般为801.26—805.80m。

就水位资料来看,地下水流场难以确定,但总趋势为向西南方向缓慢运移。

(二)石炭系上统太原组石灰岩裂隙岩溶承压含水层组

本组石灰岩在井田东部外围沟谷中出露,由东向西埋深逐渐增大。

含水层为L1—L5石灰岩。

受出露条件的限制,含水层富水性不均一,地下水仅在浅部具较强的富水性,而在深埋区,岩溶裂隙不发育,溶孔连通性差,故地下水富水性弱。

133号孔本组放水试验,单位涌水量为0.016L/s·m,渗透系数为0.07m/d,水位标高787.80m。

井田外东北部103、359号孔抽水试验,单位涌水量分别为1.218L/s·m和0.041L/s·m。

双柳煤矿郭家山风井揭露L4灰岩时井筒涌水量由8m3/h增25m3/h。

井田东部边界外柳林县吉家塔镇煤矿,井筒施工揭露L5和L4石灰岩,涌水量约20—30L/s,本组在浅部富水性较强。

浅埋区钻孔钻进揭露本组后,钻孔均发生明显的涌漏水现象,也可说明这点。

在井田外深埋区的325孔,单位涌水量仅为0.00078L/s·m,说明含水层富水性弱。

本组地下水由东向西或向西南深部缓慢运移,水力坡度约为0.015。

本组水质类型为HCO3·Cl—Na型,矿化度0.634—1.272g/L,硬度为142.24-713.80mg/L,为较硬的微咸水。

(三)二叠系下统山西组砂岩、裂隙承压含水层组

本组在井田东界外围出露,含水层主要由K3及S4—S8等砂岩组成,岩性为细—粗粒砂岩,厚度变化大,裂隙不发育,钻孔钻进本层,回次水位及冲洗液消耗量均无明显变化,井田外北部325、343、359号孔抽水试验单位涌水量分别为干孔、0.000285、0.0035L/s·m,表明本组富水性弱。

4号煤层顶板砂岩为该煤层的直接充水含水层,厚0.8—16.4m,厚度极不稳定。

山西组砂岩裂隙含水层,富水性弱,133号孔本组放水试验,单位涌水量0.051L/s·m,渗透系数为0.12m/d,水位标高766.60m。

水质类型为HCO3·Cl—Na·Mg型,矿化度1.007—1.433g/L,为软的微咸水。

(四)二叠系石盒子组砂岩裂隙承压含水层组

1.下石盒子组

本组在井田东缘一带出露,由长石石英砂岩、石英砂岩组成,其中K4砂岩较稳定,平均厚5.39m,砂岩裂隙较发育,但由于开启性差,且多被方解石脉充填,受补给条件限制,井田内富水性弱,井田外北部343号孔本组抽水试验,单位涌水量0.00010L/s·m,渗透系数0.0026m/d,矿化度1.024g/L,为较软的微咸水,水质类型为HCO3·Cl—Na型。

2.上石盒子组

本组在井田内沟谷中广泛出露,含水层有数层砂岩,岩性以中、粗粒砂岩为主,砂岩厚度大,分布稳定,浅部构造裂隙、风化裂隙发育,并以构造裂隙为主,向深部裂隙发育程度逐渐减弱,钻孔钻进至本组普遍涌水或漏水,说明本组富水性稍强。

本组在浅部接受大气降水补给,形成无压潜水或上层滞水,形成众多小流量泉水,由于基岩补给性能差,贮水系数小,虽然泉数量多,但一般流量小于0.5L/s,133号孔上、下石盒子组放水试验,单位涌水量为0.054L/s·m,渗透系数为0.13m/d,水位标高754.20m。

井田外北部356号孔本组抽水试验,单位涌水量为0.034L/s·m,渗透系数0.29m/d。

矿化度1.144g/L,水质类型为Cl·HCO3—Na型。

(五)第四系砂砾石孔隙潜水含水层

第四系中更新统砂砾石层分布于沟谷两侧,砾石成分主要为石灰岩、砂岩,松散状未胶结,含孔隙水,沟谷切割含水层时可形成泉,一般泉水流量很小。

下部基岩风化带含水微弱。

第四系全新统主要成条带状,分布于湫水河河谷,为近代河流冲、洪积层,砂砾石层厚度一般小于10m,易接受大气降水和河流入渗补给,形成孔隙潜水含水层,是湫水河沿岸居民用水的主要来源。

水质类型为HCO3·SO4—Na·Ca型,矿化度1.024g/L,水质良好。

二、隔水层

(一)奥陶系峰峰组下段岩性为石膏带、泥灰岩、白云质灰岩、角砾状灰岩,该段岩石一般致密完整,构成峰峰组含水层与下伏上马家沟组含水层之间相对隔水层。

(二)9号煤层底板—奥灰顶面之间岩层厚43.20—74.15m,平均51.80m,该段岩性为细砂岩、泥质岩类、石灰岩、铝土岩,裂隙不发育,硅、铁质胶结的K1细砂岩及泥晶灰岩、铝土岩抗压强度较高,泥质岩类具较好的隔水性,这些岩层的组合,构成9号煤层底板—奥灰顶面之间隔水层。

(三)4号煤层底板至L5灰岩面之间岩层厚17.92—33.23m,平均24.22m。

岩性主要为泥质岩类,构成4号煤与太原组石灰岩含水层之间相对隔水层。

(四)石炭系、二叠系中较厚且稳定的泥质岩和裂隙不发育的砂岩在各含水层之间起隔水作用。

上述隔水层的存在,使各含水层处于独立系统。

抽水试验表明各含水层段水位不同。

三、地下水的补、径、排特征

(一)补给条件

大气降水是井田内所有地下水的主要补给源。

奥陶系碳酸盐岩大面积裸露易受大气降水补给。

其他基岩含水层受出露条件、厚度、埋藏条件、岩溶、裂隙发育程度、地形坡度等影响,补给条件不太好,第四系全新统Q4冲洪积层地下水位浅,透水性好,易接受大气降水和河流线状补给,补给条件较好。

(二)径流条件

井田位于柳林泉域西部,受单斜构造控制,基岩含水层的岩溶裂隙发育程度、连通性随地层埋深的加大越来越差,决定了地下水从浅部到深部径流强度越来越小,径流条件愈来愈差。

井田奥灰岩溶水为弱径流—滞留区。

第四系全新统砂砾石层透水性强,径流条件好。

(三)排泄条件

1.奥陶系岩溶水

泉域内柳林泉为其主要排泄区,因岩溶发育及补给区与排泄区高差大,故排泄条件良好。

2.石炭系岩溶、裂隙及二叠系裂隙水

受单斜构造控制,地下水排泄条件差,主要途径为:

(1)在河道和沟谷两侧以泄流和泉的方式排泄,多见于石盒子组。

(2)人工排泄:

矿井人工排水,水井取水及钻孔自流井。

(3)由浅埋区向深埋区缓慢径流,或由浅部向深部运移渗透。

3.第三系、第四系孔隙水

第三系上新统和第四系中更新统砂砾石层孔隙水,受地形条件限制,经短途径流,立即排泄到河道或渗入下伏基岩裂隙中,地下水动态类型为渗入径流型。

第四系全新统孔隙潜水,主要顺河流向下游径流排泄,其次是蒸发排泄、向下伏基岩入渗、人工排泄,地下水动态类型为渗入—径流型。

四、井田水文地质类型划分

井田内主要可采煤层为山西组4号煤层,太原组9号煤层。

井田内山西组煤层处于中—深埋区,主要可采煤层为4号煤层,以其顶板砂岩为直接充水含水层,含水层埋藏深,地下水补给条件差,富水性弱。

并且各含水层之间均有沉积稳定的隔水层,形不成水力联系。

井田东部外围生产矿井富水性均很弱,结合井田内山西组抽水试验,确定煤矿床水文地质类型属二类一型,即水文地质条件简单的裂隙充水矿床。

井田内9号煤层顶板L1石灰岩为直接充水含水层,其上还赋存有L2、L3、L4、L5石灰岩含水层,富水性弱—中等。

太原组煤矿床以L1—L5石灰岩为直接含水层,井田内太原组煤矿床大部分地段属三类一型,即水文地质条件简单的裂隙—岩溶充水矿床,局部地段属三类一型,即水文地质条件中等的裂隙—岩溶充水矿床。