语文教学素材高考文言文常考的固定结构例析.docx

《语文教学素材高考文言文常考的固定结构例析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文教学素材高考文言文常考的固定结构例析.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

语文教学素材高考文言文常考的固定结构例析

高考文言文常考的固定结构例析

“固定结构”,指文言文中,某些结合在一起,解释时不能分开而作为一个整体、形成一种固定形式的词语也叫“固定格式”或“凝固结构”。

这一考查形式在高考题中出现了多次。

既可在Ⅰ卷的选择题里考查,也可在Ⅱ卷的文言文翻译题里考查。

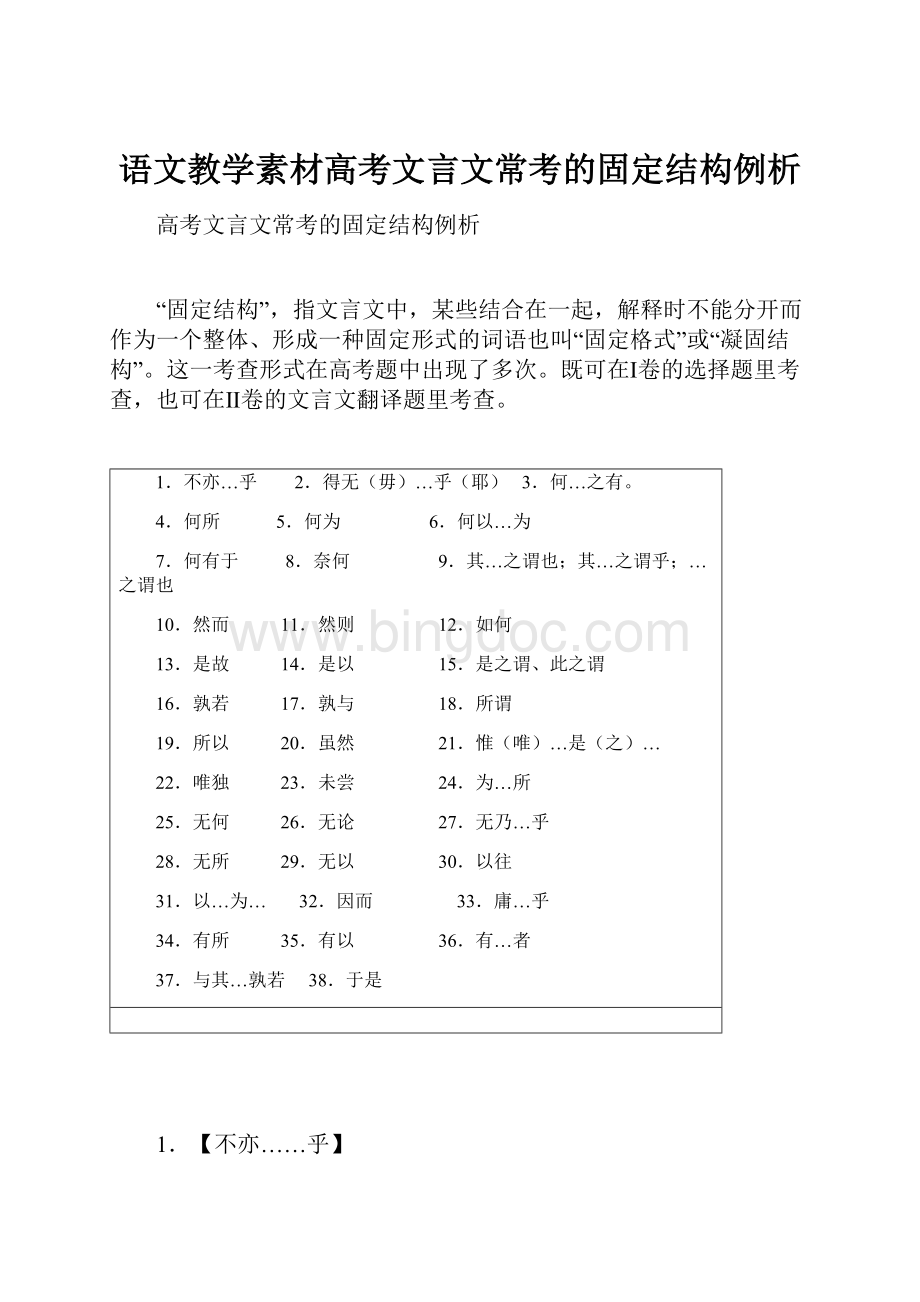

1.不亦…乎 2.得无(毋)…乎(耶) 3.何…之有。

4.何所 5.何为 6.何以…为

7.何有于 8.奈何 9.其…之谓也;其…之谓乎;…之谓也

10.然而 11.然则 12.如何

13.是故 14.是以 15.是之谓、此之谓

16.孰若 17.孰与 18.所谓

19.所以 20.虽然 21.惟(唯)…是(之)…

22.唯独 23.未尝 24.为…所

25.无何 26.无论 27.无乃…乎

28.无所 29.无以 30.以往

31.以…为… 32.因而 33.庸…乎

34.有所 35.有以 36.有…者

37.与其…孰若 38.于是

1.【不亦……乎】

表示委婉的反问语气,相当于现代汉语的“不也是……吗”。

如:

子曰:

“学而时习之,不亦乐乎?

人不知而不愠,不亦君子乎?

”(《论语·学而》)

吾射不亦精乎?

(《卖油翁》)

2.【得无(毋)……乎(耶)】

表示对某种情况的推测,有时有诘问语气。

“得”系表疑问语气副词,“无”或“微”、“非”、“毋”系表否定的副词,连用后相当于现代汉语的“恐怕……吧”“莫非……吧”。

如:

览物之情,得无异乎?

(《岳阳楼记》)

成反复自念,得无教我猎虫所耶?

(《促织》)

3.【何……之有】

(1)即“有什么……”的倒装,译作“有什么……”。

助词“之”起提前宾语的作用。

如:

孔子云:

“何陋之有?

”(《陋室铭》)

(2)有时压缩为“何有”,成为“有何”的倒装,译作“对于……来说,有什么呢?

”

4.【何所】

是“所……,(是)何”的主谓倒装式,一般译作“所……的(人、东西、事物),是(谁)什么”。

如:

问女何所思?

问女何所忆?

(《木兰辞》)

卖炭得钱何所营?

(《卖炭翁》)

一身获罪,且活千室,何所怨乎?

(99年高考题)

5.【何为】

即“为何”,意思是“为什么”,多用于询问,有时用作反问。

也写作“胡为”“曷为”“奚为”。

如:

上笑曰:

“多多益善,何为为我擒?

”(《史记·淮阴侯列传》)

今吾视先生之玉貌,非有求于平原君者,曷为久居此围城之中而不去也?

(《战国策·赵策三》)

人或问之:

“何为泣乎?

”(01年上海春季高考题)

6.【何以……为】

表示反问。

(1)“何”系疑问代词,表示询问,译作“为什么”、“怎么”,“以”介词,“为”语气助词,在句末同“何”呼应,加强询问语气。

连用后相当于现代汉语的“还用……做什么”、“要……干什么”、“有什么……呢”。

如:

吾有车而使人不敢借,何以车为?

(《世说新语·阮裕焚车》)

(2)介词“以”后面的宾语属动词或动宾短语,那么“以”可省略,变成“何……为”,译作“(要)……干什么”。

如:

项王笑曰:

“天之亡我,我何渡为?

”(《项羽本纪》)

如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

(《鸿门宴》)

(2)还可写作“何……焉为”,译为“有什么……”。

如:

公输盘曰:

“夫子何命焉为?

”(《公输》)

7.【何有于】

动词“有”带一个前置宾语“何”,又用介词“于”和它后面的名词、代词所组成的介词结构加以修饰。

意思是“对于……来说,又有什么呢?

”如:

子曰:

“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!

”(《论语·述而》)

8.【奈何】

(1)怎么办。

如:

王曰:

“取吾璧,不予我城,奈何?

”(《廉颇蔺相如列传》)

(2)怎么,为什么。

如:

民不畏死,奈何以死惧之?

(《老子·七十四章》)

奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?

(《阿房宫赋》)

法是陛下法,臣仅守之。

奈何以数株小柏而杀大臣?

请不奉诏。

(97年高考题)

(3)还可以分开来运用:

“奈……何”,相当于现代汉语“对……怎么办”“把……怎么样”。

如:

虞兮!

虞兮!

奈若何?

(《项羽本纪》)

至郊坛下,谓其仆谢宁曰:

“我为国死,职耳,奈并累若属何!

”(98年高考题)

9.【其……之谓也】【其……之谓乎】【……之谓也】

译为“说的就是……啊!

”“大概说的就是……吧”。

如:

闻道百,以为莫已若者,我之谓也。

(《庄子·秋水》)

王说曰:

“诗云:

‘他人有心,予忖度之。

’——夫子之谓也。

”(《齐桓晋文之事》)

其李将军之谓也?

(02年高考题)

10.【然而】

(1)指示代词“然”和连词“而”连用,是“如此,而”或“虽然如此,但是”的意思。

如:

夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

(《孟子·公孙丑》)

(2)和现代汉语相近。

“可是”或“但是”的意思。

如:

布履星罗,四周于天下,输运而辐集;合为朝觐会同,离为守臣捍城。

然而降于夷王,害礼伤尊,下堂而迎觐者。

(《封建论》)

11.【然则】

(1)指示代词“然”和连词“则”的连用,意思是“这样就”或“既然如此,那么”,多用于对话。

用“然则”的句子往往是顺着上文的语意,申说应有的后果。

如:

今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐;然则所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。

(《谏逐客书》)

(2)相当于“那么”。

如:

是进亦犹,退亦忧,然则何时而乐耶?

(《岳阳楼记》)

12.【如何】

(1)怎样。

如:

孔明用如此人物,如何不误事?

(《赤壁之战》)

夜如何其?

夜未央。

(《诗经·小雅·庭燎》)

(2)怎么办。

如:

伐柯如何?

匪斧不克,取妻如何?

匪媒不得。

(《诗经·豳风·伐柯》)

(3)为什么。

如:

伤未及死,如何勿重?

(《左传·僖公二十二年》)

(4)还可以分开来运用:

“如……何”,译成“对……怎么办”。

如:

如太行、王屋何?

(《愚公移山》)

13.【是故】

译为“因此、所以”。

如:

是故圣益圣,愚益愚。

(《师说》)

14.【是以】

由介词“以”的介宾结构“以是”演变而成,常用于结果分句的句首或主语之后。

相当于现代汉语的“因此”。

如:

今在骨髓,臣是以无请也。

(《扁鹊见蔡桓公》)

余是以记之。

(《石钟山记》)

15.【是之谓】【此之谓】

如:

上不失天时,下不失地利,中得人和,而百事不废,是之谓政令行。

(《荀子·王霸》)

太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。

(《左传·襄公二十四年》)

16.【孰若】

译为“哪里比得上”。

如:

与其坐而待亡,孰若起而拯之?

(《冯婉贞》)

17.【孰与】

(1)相当于现代汉语的“与……比,哪一个……”,表示比较和选择。

其中“孰”为疑问代词“谁”、“哪一个”,“与”介词。

如:

我孰与城北徐公美?

(《邹忌讽齐王纳谏》)

公之视廉将军,孰与秦王?

(《廉颇蔺相如列传》)

帝叹其父清,谓威曰:

“卿清孰与父清?

”(2000年全国高考题)

(2)还可以分开来运用“与……孰”。

如《邹忌讽齐王纳谏》:

吾与徐公孰美?

(《邹忌讽齐王纳谏》)

18.【所谓】

意思是“所说的”。

如:

此所谓战胜于朝廷。

(《邹忌讽齐王纳谏》)

19.【所以】

(1)表示行为所凭借的工具、方法、方式等,意义较具体,译作“用来……的工具(方法、方式)”、“凭它来……的”。

如:

师者,所以传道授业解惑也。

(《师说》)

(2)表示产生某种行为的原因,意义较抽象,译作“导致……的原因”。

如:

吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

(《廉颇蔺相如列传》)

圣之所以为圣,愚之所以为愚,其皆也于此乎?

(《师说》)

此世所以不传也。

(《游褒禅山记》)

20.【虽然】

连词“虽”和指示代词“然”的连用,相当于“虽然如此”。

如:

虽然,犹有未树也。

(《逍遥游》)

滕君,则诚贤君;虽然,未闻道也。

(《孟子·许行》)

21.【惟(唯)……是(之)……】

“惟”(唯)意思是“只、只有”;“是”(之)宾语前置的标志。

意思是“只是+动词+提前的宾语”。

如:

唯兄嫂是依。

(《祭十二郎文》)

余虽与晋出入,余唯利是视。

(《左传·吕相绝秦》)

常见的已经保留在成语中的词语如“惟才是举”“惟利是图”“唯命是从”。

22.【唯独】

意思是“只有”、“只是”。

如:

当是时,臣唯独知韩信,非知陛下也。

(《史记·淮阴侯列传》)

23.【未尝】

表示“不曾”或“没有过”。

如:

而吾未尝以此自多者,自以比形于天地而受气于阴阳。

(《秋水》)

24.【为……所】

(1)用“为”引进主动者,谓语前再加“所”,表被动,相当于“被……怎么样”。

如:

为国者无使为积威之所劫哉!

(《六国论》)

(2)“为”的行为主动者有时可以不出现,或承前省略,变为“……为所……”形式。

如:

否者,若属皆且为所虏!

(《鸿门宴》)

25.【无何】

译为“没多久”。

如:

抚军不忘所自,无何,宰以卓异闻。

(《促织》)

26.无论

译为“更不必说”。

如:

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(《桃花源记》)

27.【无乃……乎】

(1)以委婉的语气对某一情况加以推测或对一事情加以商榷。

“无乃”和疑问语气助词“乎”相呼应,译作“恐怕(只怕)……吧”。

如:

今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?

(《勾践灭吴》)

(2)这种结构也用于诗词中,但由于格律音韵的限制,“乎”往往不用。

如:

暮婚晨告别,无乃太匆忙。

(《新婚别》)

28.【无所】

动宾短语,“所”用在动词前,组成“所”字结构,相当于名词性短语“……的”,用作动词“无”的宾语。

相当于“没有……的(人、事、物)”。

如:

凡所应有,无所不有。

(《口技》)

(沛公)今入关,财物无所取,妇女无所幸。

(《鸿门宴》)

质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几无所逃死。

(《指南录后序》)

29.【无以】

动词“无”和介词“以”连用,译作“没有什么办法用来……”、“无法”。

如:

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

(《劝学》)

军中无以为乐,请以剑舞。

(《鸿门宴》)

臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。

(《陈情表》)

30.【以往】

译为“从这里开始”“向那里……”。

如:

召有司案图,指从此以往十五都予赵。

(《廉颇蔺相如列传》)

31.【以……为……】

(1)用“以”组成介词结构,修饰动词“为”,一般译作“用……做……”、“把……当作……”。

如:

必以长安君为质,兵乃出。

(《触龙说赵太后》)

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

(《六国论》)

(2)有时可紧缩成“以为”。

如:

虎见之,庞然大物也,以为神。

(《黔之驴》)

32.【因而】

译为“趁此(机)”如:

不如因而厚遇之,使归赵。

(《廉颇蔺相如列传》)

33.【庸……乎】

“庸”表示“岂”“难道”。

相当于现代汉语的“难道……吗?

”如:

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

(《师说》)

34.【有所】

动宾短语,“所”用在动词前,组成“所”字结构,相当于名词性短语“……的”,用作动词“有”的宾语。

相当于现代汉语的“有……的(人、事、物)”。

如《项羽本纪》:

吾入关,秋毫不敢有所近。

(《鸿门宴》)

恐太后玉体之有所隙也。

(《触龙说赵太后》)

35.【有以】

动词“有”和介词“以”连用,表示动作以某物为工具,或凭借某物而完成。

相当于现代汉语的“有什么办法用来……”。

如:

吾终当有以活汝。

(《中山狼传》)

不先定其神,而曰:

“我有以治天下。

”何由哉!

(《史记·太史公自序》)

36.【有……者】

译为“有个……人”。

如:

邑有成名者,操童子业,久不售。

(《促织》)

37.【与其……孰若】

表示语意的选择,相当于现代汉语的“与其……不如……”“与其……哪如……”。

如:

与其坐而待亡,孰若起而拯之?

(《冯婉贞》)

与其杀是僮,孰若卖之?

与其卖而分,孰若吾得专焉?

(《童区寄传》)

38.【于是】

介词“于”和指示代词“是”结合,译为“在此”“在这种情况下”。

如:

吾祖死于是,吾父死于是。

(《捕蛇者说》)