江苏专版高考语文二轮复习与策略高考第2大题文言文阅读考点1文言实词.docx

《江苏专版高考语文二轮复习与策略高考第2大题文言文阅读考点1文言实词.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏专版高考语文二轮复习与策略高考第2大题文言文阅读考点1文言实词.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

江苏专版高考语文二轮复习与策略高考第2大题文言文阅读考点1文言实词

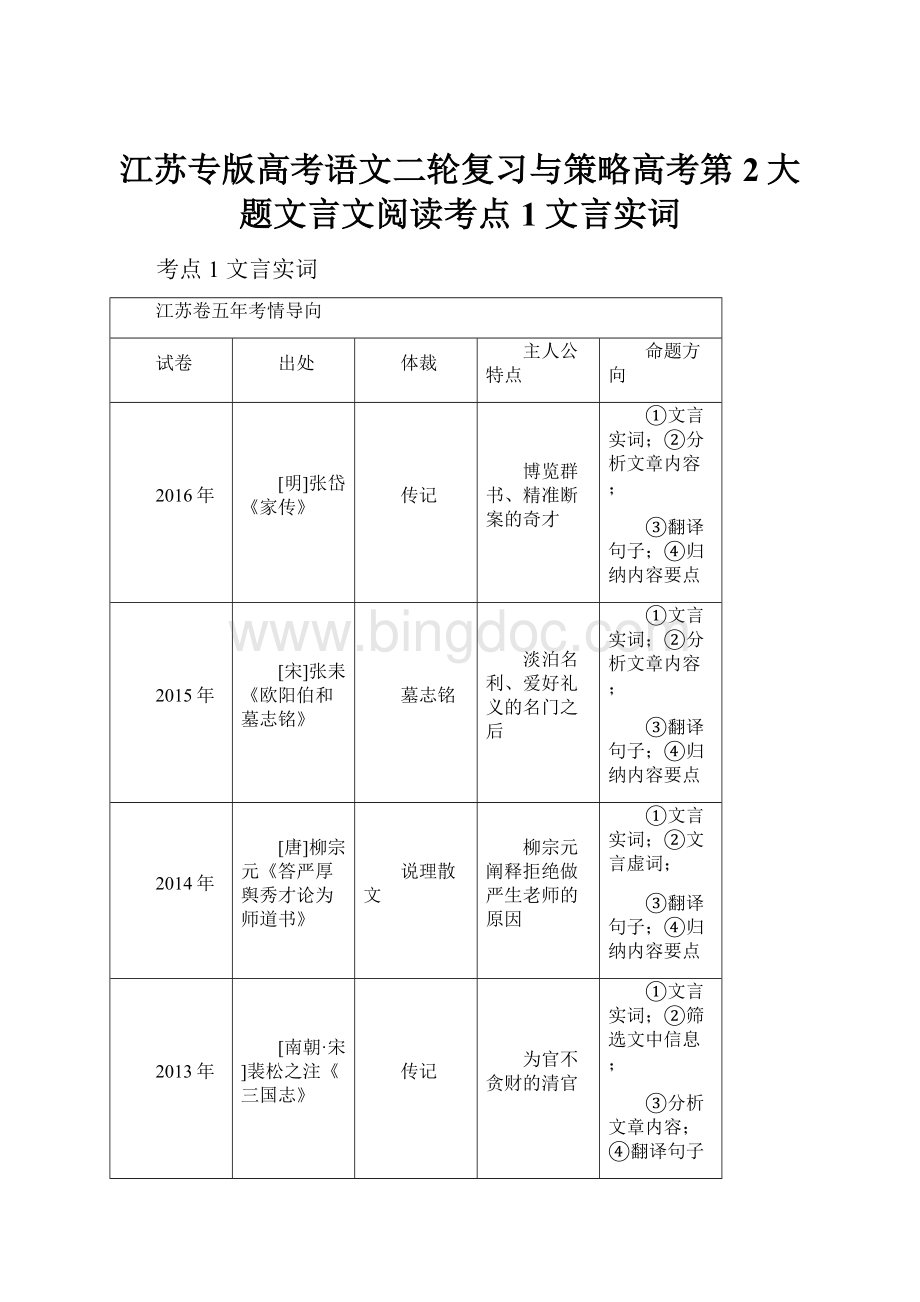

考点1文言实词

江苏卷五年考情导向

试卷

出处

体裁

主人公特点

命题方向

2016年

[明]张岱《家传》

传记

博览群书、精准断案的奇才

①文言实词;②分析文章内容;

③翻译句子;④归纳内容要点

2015年

[宋]张耒《欧阳伯和墓志铭》

墓志铭

淡泊名利、爱好礼义的名门之后

①文言实词;②分析文章内容;

③翻译句子;④归纳内容要点

2014年

[唐]柳宗元《答严厚舆秀才论为师道书》

说理散文

柳宗元阐释拒绝做严生老师的原因

①文言实词;②文言虚词;

③翻译句子;④归纳内容要点

2013年

[南朝·宋]裴松之注《三国志》

传记

为官不贪财的清官

①文言实词;②筛选文中信息;

③分析文章内容;④翻译句子

2012年

[宋]苏辙《伯父墓表》

传记

为官公正的宋朝官员

①文言实词;②筛选文中信息;

③分析文章内容;④翻译句子

考点一 文言实词

(2016·江苏卷)阅读下面的文言文,完成后面的问题。

祖讳汝霖,号雨若。

幼好古学,博览群书。

少不肯临池学书,字丑拙,试有司,辄不利。

遂输粟入太学,淹蹇二十年。

文恭①捐馆,家难渐至。

大父读书龙光楼,辍其梯,轴轳传食,不下楼者三年。

江西邓文洁公至越,吊文恭,文恭墓木已拱,攀条泫然,悲咽而去。

大父送之邮亭,文洁对大父邑邑不乐,盖文洁中忌者言,言大父近开酒肆,不事文墨久矣,故见大父辄欷歔。

是日将别,顾大父曰:

“汝则已矣,还教子读书,以期不坠先业。

”大父泣曰:

“侄命蹇,特耕而不获耳,蔗蓘②尚不敢不勤。

”文洁曰:

“有是乎?

吾且面试子。

”乃拈“六十而耳顺”题,大父走笔成,文不加点。

文洁惊喜,击节曰:

“子文当名世,何止科名?

阳和子其不死矣!

”

甲午正月朔,即入南都,读书鸡鸣山,昼夜不辍,病目眚,下帏静坐者三月。

友人以经书题相商,入耳文立就,后有言及者,辄塞耳不敢听。

入闱,日未午,即完牍,牍落一老教谕房。

其所取牍,上大主考九我李公,詈不佳,令再上,上之不佳,又上,至四至五,房牍且尽矣,教谕忿恚而泣。

公简其牍少七卷,问教谕,教谕曰:

“七卷大不通,留作笑资耳。

”公曰:

“亟取若笑资来!

”公一见,抚掌称大妙,洗卷更置丹铅。

《易经》以大父拟元,龚三益次之,其余悉置高等。

乙未,成进士,授清江令,调广昌,僚寀多名下士。

贞父黄先生善谑弄,易大父为纨袴子。

巡方下疑狱,令五县会鞫之。

贞父语同寅曰:

“爰书例应属我,我勿受,诸君亦勿受,吾将以困张广昌。

”大父知其意,勿固辞,走笔数千言,皆引经据典,断案如老吏。

贞父歙然张口称:

“奇才!

奇才!

”遂与大父定交,称莫逆。

满六载,考卓异第一。

(选自张岱《家传》,有删节)

【注】 ①文恭:

张元汴,号阳和,谥文恭;张汝霖的父亲,张岱的曾祖父。

②蔗蓘:

耕耘。

对下列加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.不事文墨久矣事:

从事

B.病目眚病:

疲惫

C.詈不佳詈:

责骂

D.令五县会鞫之鞫:

审讯

考生答案

误区诊断

学生甲

C

该生不会运用联想迁移法推断实词含义。

“詈不佳”可以联想到课文《五人墓碑记》中的“呼中丞之名而詈之”和词语“訾詈”,再结合语境,推断为“责骂”之意。

学生乙

D

该生不会运用语境推断法推断实词含义。

由语境“巡方下疑狱”可知,本句涉及疑难案件,结合此语境,推断“鞫”为“审讯”之意。

本题考查理解常见的文言实词的含义。

A项,“不事文墨久矣”中的“事”结合语境中邓文洁听信别人的传言,可推断为动词“从事”,正确。

B项,“病目眚”中“眚”的意思是“眼病”,结合语法推断法可知“病”应翻译为动词“患病”,故选项中的“疲惫”错误。

C、D项结合语境,运用代入法可推断为正确。

【参考译文】

我的祖父名汝霖,号雨若。

年幼时便喜欢古学,广泛地阅读各种书籍。

年少时不愿意刻苦练习书法,字体丑陋笨拙,去应试官职,总是不被录取。

于是向官府捐纳财货进入太学,在此埋没二十年。

曾祖父去世,家族的灾难逐渐到来。

祖父在龙光楼读书,撤掉楼下梯子,用轴轳传送食物,三年都没有下楼。

江西邓文洁来到越州,凭吊文恭,文恭坟墓上的树木已有两手合抱那么粗了,邓文洁拉着枝条哭泣,悲伤呜咽着离开。

祖父在驿馆为他送行,文洁面对祖父闷闷不乐,因为文洁听到忌恨祖父的人说的话,说祖父近来开酒馆,不从事读书写作已经很久了,所以看到祖父就长吁短叹。

这一日将要分别,(邓文洁)回头对祖父说:

“你就算了,回去后教育儿子读书,希望能保持住先人的事业。

”祖父哭着说:

“侄儿命运坎坷,只是耕耘却没有收获罢了,读书学习不敢不勤奋。

”文洁说:

“有这回事吗?

我姑且当面考考你。

”于是命制了“六十而耳顺”的题目,祖父挥笔疾书,文章一气呵成,无须修改。

文洁惊喜地赞赏道:

“你的文章应当在世上扬名,怎么就被阻于科举功名之外了呢?

你的父亲大概后继有人了!

”

甲午年正月初一,祖父就进入南都,在鸡鸣山读书,日夜不止,患了眼病,在帏下安静地打坐了三个月。

朋友用经书中的考题彼此商量,(考题)一传入他耳中文章马上就形成了,后来再有谈到(考题)的,他就堵住耳朵不敢听了。

参加科举考试,还没有到中午,就写完了文章,文章分发到一位老教谕房内。

老教谕拿自己选取的文章,呈给大主考官李九我。

李九我责骂文章不够好,下令第二次呈上文章,呈上的文章不够优秀,又一次呈上,第四次、第五次呈上文章,房中的文章快要送完了,教谕恼怒地哭泣起来。

主考官检查他呈上的文章还缺少七卷,询问教谕,教谕说:

“那七卷文章很不通顺,只能留下来当作笑料罢了。

”主考官说:

“赶紧取那些所谓的笑料来!

”李公一见(祖父的)文章,拍手称赞,认为文章写得很妙,重新批阅试卷。

《易经》这一科目把祖父划作第一,龚三益第二,其他的都划归高等。

乙未年,祖父考中进士,被任命为清江令,调任广昌,同僚中有很多享有盛名的人。

黄贞父先生喜欢戏谑嘲弄,轻视祖父是不学无术的富家子弟。

巡抚刚下达了疑难案件,下令让五县会同审讯此案。

贞父告诉诸位同仁说:

“审讯的文书按照惯例应该归我做,我不做,诸位也不要做,我要用这个为难张广昌。

”祖父了解他的意图,也没有坚决推辞,挥笔疾书写下几千字,都引经据典作为依据,断案像老吏一样纯熟。

贞父惊讶地称赞说:

“奇才啊!

奇才啊!

”于是就和祖父建立了交情,成为意气相投的好朋友。

祖父在广昌任职满六年,考察政绩出众,名列第一。

文言实词含义判断“6法”

1.联想迁移法

高考对于文言文的考查,坚持“课外材料课内考”这一原则,所考查的文言实词,其意义在教材中一般都能找到落脚点。

因此考生拿到考题时要运用联想,充分调动大脑中的储存信息,进行灵活迁移,通过比照,辨其异同,然后推断文言实词的意义。

如2015年浙江卷第16题C项“侯下车”,可以联想一下以前学过的内容。

高中语文人教版必修四《张衡传》中的“衡下车,治威严,整法度,阴知奸党名姓,一时收禽,上下肃然,称为政理”中的“下车”意为“官员初到任”。

根据上下文语境,不难发现此处“下车”应该解释为“官员初到任”。

2.语境推断法

每个词语虽然都有它自己的含义,但同一词语在不同的语境中往往含义不同,或为本义或为引申义。

只有紧扣语境,才能确切地解释词语。

因此,判别词义项,要依据其上下文作出选择,也就是说要遵循“字不离句,句不离篇”的解题原则。

如2016年北京卷的第9题C项“楚不赋于民而财用足也”中的“赋”有“给予”“征收”“授予”等义项,但将“给予”放到具体的语言环境中,翻译为“楚国不向百姓给予财用也充足了”,明显不通。

根据上下文的语境可以推知楚国百姓不耕种农田了,整个楚国因贩卖生鹿而暴富,因此是“楚国不向百姓征收赋税财用也充足了”。

3.语法推断法

语法推断法还有助于理解词类活用现象,我们判断一个词是否活用主要是依据语法结构。

如2016年江苏卷的第6题B项“病目眚”中的“病”可以通过语法进行分析。

“目眚”是一种眼病,“病”解释为“疲惫”(形容词),在语法上讲不通,所以就要考虑活用了,“病”应解释为“生病”“患病”。

“病目眚”的意思是“患了眼病”。

4.通假推断法

通假是古汉语中特有的现象。

有时对文言文中某个实词无法理解时,可以从通假角度考虑,从声旁或形旁角度出发,以另一个可能与之相通的字代入试解,往往会有“柳暗花明又一村”之感。

如2015年重庆卷第7题D项“其治以脉,不以证”中的“证”,可以从通假角度来推断,“证”通“征”,意思是“症状”。

5.结构对举法

古人行文,常用整齐的句式,如对偶句、并列结构等,其中位置对称的词语一般词性相同而意义相同相近或相对相反,这样就可以由已知词的词性、词义推测未知词的词性、词义。

如2016年山东卷第9题B项“土事不文,木事不镂”中的“土事”与“木事”以及“文”与“镂”的位置相同,意义相近,都是动词,而选项的“文”(花纹)是名词,显然讲不通。

应为动词,意思是“装饰花纹”。

再如2015年福建卷第2题A项“义笃而辞质”中的“笃”与“质”的位置相同,都是形容词,把“深厚”代入后句意通顺,根据上下文语境可知应该解作“深厚”。

6.字体推断法

汉字是表意文字,一个汉字的形体构造常常与这个汉字初始所表示的词义有或近或远的关系。

汉字中的形声字占80%以上,其义符也为我们领悟词义提供了有利条件。

我们完全可以通过汉字的形体结构特别是义符来探求、解说实词词义。

如2015年浙江卷第16题A项“坎而置之屋壁”中的“坎”表意形旁“土”,其义应与土地有关;“欠”意为“短少,不够”之义;“坎”意为“低陷不平的地方,坑穴”。

由“坎”处的位置来看,应活用为动词,意为“挖洞”。

[专项练]

一、联想迁移法

阅读下面的文言文,完成文后的题目。

【导学号:

20332012】

梦锡重厚方雅,多识故事,数言朝廷因杨氏霸国之旧:

尚法律,任俗交,人主亲决细事,烦碎失大体。

宜修复旧典,以示后代。

烈祖纳其言。

元宗在东宫有过失,梦锡尽言规正,无所挠,始虽不悦,终以谏直多之。

及即位,首召见慰勉,欲用为翰林学士以自近。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.数言朝廷因杨氏霸国之旧因:

沿袭

B.尚法律,任俗交任:

任用

C.宜修复旧典宜:

应该

D.梦锡尽言规正,无所挠挠:

阻挠

D [D项,可联想到成语“不屈不挠”中的“屈、挠”,同义,解释为“让步、屈服”。

“无所挠”应译为“一点也不让步”,D项解释为“阻挠”错误。

A项,“因”可联想到课文《过秦论》中的“因遗策”的“因”,意为“沿袭”,A项解释正确。

当然联系成语“因循守旧”也可以推知A项正确。

B项,“任”可用双音联想法推断,“任”可联想到“任用”,“任俗交”可译为“任用庸俗官吏”,因此B项正确。

C项,可联想到成语“事不宜迟”中的“宜”,解释为“应该”,此句意为:

应该修复原来的法典制度,因此C项正确。

]

二、语境推断法

阅读下面的文言文,回答文后的题目。

知县周以中巡视田野,为部民所詈。

捕之不获,怒,尽絷其乡邻。

履阅狱问故,立释之,乃白以中。

以中益怒,曰:

“丞慢我。

”履曰:

“犯公者一人耳,其邻何罪?

今絷者众,而捕未已,急且有变,奈何?

”以中意乃解。

2.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.知县周以中巡视田野,为部民所詈詈:

辱骂

B.以中益怒,曰:

“丞慢我。

”慢:

诋毁

C.今絷者众絷:

抓住

D.以中意乃解解:

缓和

B [B项,吴履察知冤情,在未通知周以中的情况下,“立释之”,在周以中看来,是对自己的“大不敬”,是傲慢之举。

这样分析后可知,此处的“慢”显然应该解释为“傲慢,不敬”,而非“诋毁”。

]

三、语法推断法

阅读下面的文言文,完成文后的题目。

大天而思之,孰与物畜而制之?

从天而颂之,孰与制天命而用之?

望时而待之,孰与应时而使之?

因物而多之,孰与骋能而化之?

思物而物之,孰与理物而勿失之也?

愿于物之所以生,孰与有物之所以成?

故错人而思天,则失万物之情。

(节选自《荀子·天论》)

3.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.孰与物畜而制之物:

把……当作物一样

B.因物而多之多:

与“少”相对,指数量多

C.孰与骋能而化之骋:

施展

D.故错人而思天错:

通“措”,放弃

B [分析句子结构可以看出,“多”本为形容词,此处用在了作宾语的代词“之”前,用作动词,应解释为“增多”。

]

四、通假推断法

阅读下面的文言文,完成文后的题目。

梁大夫有宋就者,尝为边县令,与楚邻界。

梁之边亭与楚之边亭皆种瓜,各有数。

梁之边亭劬力数灌其瓜,瓜美;楚人窳而稀灌其瓜,瓜恶。

楚令因以梁瓜之美,怒其亭瓜之恶也。

楚亭人心恶梁亭之贤己,因夜往窃搔梁亭之瓜,皆有死焦者矣。

梁亭觉之,因请其尉,亦欲窃往报搔楚亭之瓜。

尉以请宋就,就曰:

“恶!

是何可?

构怨召祸之道也,人恶亦恶,何褊之甚也。

若我教子,必每莫令人往,窃为楚亭夜善灌其瓜,勿令知也。

”于是梁亭乃每莫夜窃灌楚亭之瓜。

楚亭旦而行瓜,则又皆以灌矣,瓜日以美。

楚亭怪而察之,则乃梁亭之为也。

楚令闻之大悦,因具以闻楚王。

楚王闻之,惄然愧,以意自闵也,告吏曰:

“微搔瓜者,得无有他罪乎,此梁之阴让也。

”乃谢以重币,而请交于梁王。

4.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.因夜往窃搔梁亭之瓜搔:

通“骚”,扰乱

B.必每莫令人往莫:

不要

C.楚亭旦而行瓜行:

巡视

D.此梁之阴让也让:

责备

B [B项,据上文“人恶亦恶,何褊之甚也”一句,可知宋就是一个品行端正的人,此处若将“不要”代入“莫”处,译为“必定每天不要让去……”显然文意不通,联系下文“为楚亭夜善灌其瓜”,可推知此处的“莫”应作通假解释,通“暮”,意为“夜晚”,而非“不要”。

]

五、结构对举法

阅读下面的文言文,回答文后的题目。

牛尾热,怒而奔燕军,燕军夜大惊。

牛尾炬火光明炫耀,燕军视之皆龙文,所触尽死伤。

五千人因衔击之,而城中鼓噪从之,老弱皆击铜器为声,声动天地。

燕军大骇,败走。

齐人遂夷杀其将骑劫。

燕军扰乱奔走,齐人追亡逐北,所过城邑皆叛燕而归田单,齐七十余城皆复为齐。

5.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.燕军夜大惊夜:

在夜里

B.而城中鼓噪从之鼓噪:

敲鼓呐喊

C.齐人遂夷杀其将骑劫夷:

杀

D.齐人追亡逐北北:

北方

D [D项,“追”与“逐”相对应,且同义,那么“亡”与“北”也应同义,“亡”为“败逃者”,那么“北”也应为“败逃者”。

]

六、字形推断法

(2014·湖南卷改编)阅读下面的文言文,完成文后的问题。

吴有儒曰徐孟祥氏,读书绩文,志行高洁,家光福山中。

相从而学问者甚夥,其声名隐然闻于郡国。

缙绅大夫游于西山,必造其庐焉。

孟祥尝结庐数椽,覆以白茅,不事华饰,惟粉垩其中,宛然雪屋也。

既落成,而天适雨雪,遂以“雪屋”名之。

范阳卢舍人为古隶以扁之,缙绅之交于孟祥者,为诗以歌咏之,征予为之记。

6.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.读书绩文绩:

写作

B.必造其庐焉造:

建造

C.而天适雨雪适:

正好

D.遂以“雪屋”名之名:

为……命名

B [本题可运用字形推断法。

B项,根据“字形推断法”和“辶”字旁相关的字的本义与人的行为动作有关,可知“造”的意思也可能跟人的行动有关。

这句话的主语是“缙绅大夫”,再结合“造”后面的宾语“其庐”(译为“他家”),很明显解释为“建造他家”是不合情理与语境的,再想到“造访”中的“造”和“访”是同义词,所以“造”应解释为“往某地去”“拜访”的意思。

]

[综合练]

七、阅读下面的文言文,完成7~10题。

(18分)

【导学号:

20332013】

何氏仆录

毛奇龄

邑①何氏仆方相。

何氏两世入御史台,家富。

相效犬马走,积赐钱若干缗。

何氏中落,出诸仆。

相亦以例出,乃发前所赐钱营贩。

耗敝筋力,凡数岁,贸田园若干。

忽谓其弟曰:

“吾,何氏仆也,将老何氏矣。

虽然,予固方氏子,予不可不为人后。

予弟有子,当后予!

”削木,著名字,如既死者,予羡财若干;而以身与田园归何氏焉。

王师②渡浙江,江上军溃,兵入城,何氏谋走避,而难守者,谓:

“相卫家人出城,己主守,可乎?

”相曰:

“不然。

郎虽贫,广额丰颐,又何氏也,为众所耳目,恐死,死则家人谁主者?

卫家人者,郎也。

以辎从、第宅、器仗责奴已矣。

”叩头别。

城破,诸坊人凡以仆守家,而告其主所者释之。

相不告,死。

齐于氏曰:

“江上军溃时,军无守者,而相独为何氏守其家,可不哀乎?

凡人,进事人,退则亦自爱其身。

向使相既出,自营其余财,终老于外,谁则厌之?

又或者好言致主,指画慷慨,其忠诚似亦可信;及一旦有急,而阴鬻其事;甚或予敌以主者,悲哉!

闻方相,亦少愧矣!

”

(选自《西河集》卷一一八)

【注】 ①邑:

这里指浙江萧山。

②王师:

指清军。

★7.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.何氏仆也,将老何氏矣老:

终老

B.予弟有子,当后予后:

后人

C.退则亦自爱其身爱:

爱惜

D.及一旦有急,而阴鬻其事鬻:

出卖

B [本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。

B项,后:

做……后人,名词活用为动词。

]

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.方相削了块木牌,写下自己的名字,表示在方家,自己如同已经死了一样。

B.何家因家道中落,遣散仆人。

几年后,方相却带着所买的田园返回了何家。

C.清军入城,何家主人难以守护家院,就与方相商量,责成方相留下看护。

D.方相认为何氏相貌不凡,又是世家大族,会被众人关注,性命难保。

C [本题考查归纳内容要点的能力。

C项,“责成方相留下看护”错,原文是方相自己要求留下。

]

9.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

(1)相亦以例出,乃发前所赐钱营贩。

(4分)

译文:

________________________________________________________

______________________________________________________________

(2)城破,诸坊人凡以仆守家,而告其主所者释之。

(4分)

译文:

________________________________________________________

______________________________________________________________

【答案】

(1)方相也按例离开(何家),于是拿出以前(何家)所赏赐的钱经商。

(“以”“出”“营贩”各1分,句意1分)

(2)城被攻破,各街巷家中凡是让仆人看家,仆人又(向清军)告发自己的主人在哪里的,(清军)就放了那个仆人。

(“坊人”“所者”各1分,被动句式1分,句意1分)

10.作者刻画了一个“忠诚”的仆人形象,用意是什么?

请简要概括。

(4分)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

【解析】 本题考查评价作者的观点态度的能力。

从“齐于氏曰”这段分析,文章主旨可以分为两个方面:

一是方相的忠勇与守兵的溃败形成对比,突出对守兵的讽刺;二是对看似忠诚,临事却落井下石的人的批评。

【答案】

(1)讽刺守兵逢敌即溃,不能像方相为守护何家而死那样为国捐躯。

(2)批评那些平时说话慷慨、看似忠诚,临事却投敌卖主的人。

(每点2分)

【参考译文】

本县何家有个仆人叫方相。

何家两代进入御史台(担任御史),家中富有。

方相像犬马一样(尽力服侍主人),积存了很多贯赏钱。

何氏家道中落后,将众仆人遣散。

方相也按例离开(何家),于是拿出以前(何家)所赏赐的钱经商。

(方相)耗费精力(经营),总共才几年,就买了几处田园。

突然(有一天,方相)对他的弟弟说:

“我是何家的仆人,打算在何家终老了。

虽是这么说,我本来是方家的子孙,不可以不确立后嗣。

我的弟弟有儿子,可以做我的后人!

”(方相)削了一块木牌,写上了名字,好像自己已死一样,留下丰饶的财物(给他的弟弟);而自己和几处田园一起回归了何家。

清军渡过钱塘江,江上的守军一触即溃,清军即将攻入城中。

何家打算逃走避难,一时难以找到看守家里的人,(主人)就说:

“方相保护家人出城,(我)自己主持守家,可以吗?

”方相说:

“不可以。

您虽然穷困了,但是(您)额头宽阔、双颊丰满,又姓何,会被众人关注,恐怕会死,(您)死了,那么家中谁来做主呢?

保卫家人的,应该是您啊。

把车马、房屋、仪仗器具,交我负责就行了。

”(方相)磕头(与主人)离别。

城被攻破,各街巷家中凡是让仆人看家,仆人又(向清军)告发自己的主人在哪里的,(清军)就放了那个仆人。

方相不肯告发(主人),就被杀了。

齐于氏说:

“江上守军溃退时,军中没有坚守的人,方相却独自一人替何家看家护院,难道不让人悲哀吗?

凡是人,进的话好好给人做事,退也爱惜自己的性命。

假使先前方相离开何家以后,自己经营自己剩余的钱财,在外面终老,谁会强迫他(回去)呢?

又有一种人用好话讨好主人,慷慨激昂地指手画脚,他的忠诚看似也可以相信;等到一朝有了急难,却暗中出卖他服侍的(主人);甚至也有把主人交给敌人的,悲哀啊!

听了方相尽忠报主的事迹后,(这种人)也应该稍稍惭愧了吧!

”