学年河南省洛阳市高一上学期期末考试历史试题解析版.docx

《学年河南省洛阳市高一上学期期末考试历史试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年河南省洛阳市高一上学期期末考试历史试题解析版.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

学年河南省洛阳市高一上学期期末考试历史试题解析版

洛阳市2017-2018学年第一学期期末考试

高一历史试卷

第I卷(选择题,共48分)

一、选择题(每题1.5分,共48分)

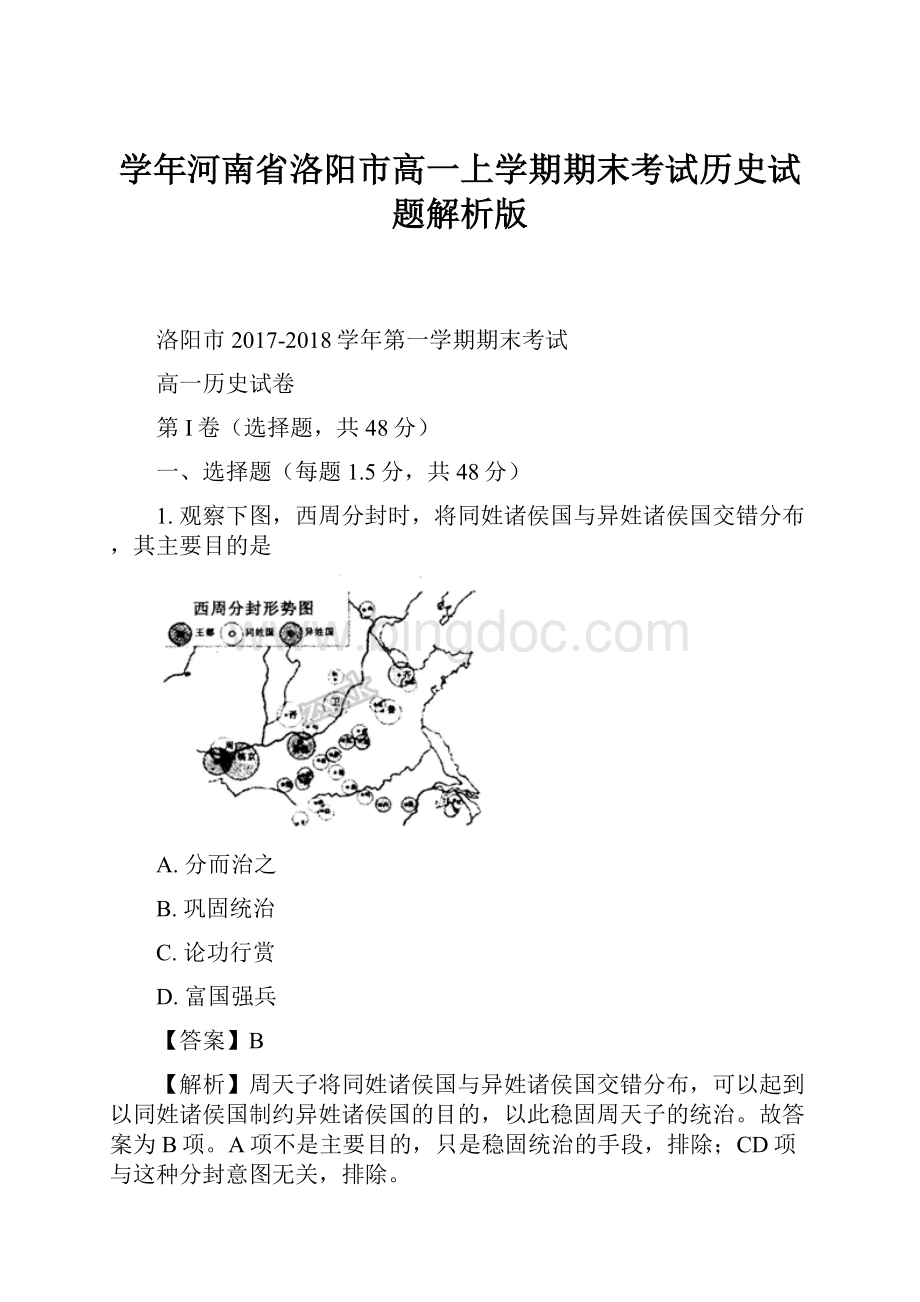

1.观察下图,西周分封时,将同姓诸侯国与异姓诸侯国交错分布,其主要目的是

A.分而治之

B.巩固统治

C.论功行赏

D.富国强兵

【答案】B

【解析】周天子将同姓诸侯国与异姓诸侯国交错分布,可以起到以同姓诸侯国制约异姓诸侯国的目的,以此稳固周天子的统治。

故答案为B项。

A项不是主要目的,只是稳固统治的手段,排除;CD项与这种分封意图无关,排除。

2.顾炎武在《日知录》中说:

“秦之所忧者在孤立,而汉之所忧者在诸侯。

”为了解决“汉之所忧”,汉武帝采取的措施是

A.频繁更换丞相

B.任用亲信和近臣

C.建立刺史制度

D.颁布“推恩令”

【答案】D

【解析】为了加强中央集权,汉武帝接受主父偃的建议,颁布“推恩令”,下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,从此诸侯国越分越小,这样削弱诸侯国的权力,加强了中央集权,故D正确;频繁更换丞相、任用亲信和近臣、建立刺史制度与“所忧者在诸侯”无关,排除ABC。

点睛:

抓住关键信息“汉之所忧者在诸侯”“汉武帝采取的措施”,联系汉武帝削弱诸侯国势力、加强中央集权的措施分析回答。

3.《朱子语类》云:

“唐制:

每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。

或存未当,则门下缴驳,……若事可行,门下即下尚书省,尚书但主书填‘奉行’而已。

”这一分工

A.体现了分权与制衡原则

B.完善中央监察机制

C.相互牵制影响行政效率

D.分割相权加强皇权

【答案】D

【解析】材料体现的是三省的工作流程,结合所学,唐朝实行三省六部制,中书、门下、尚书,三省分别负责政令的草拟、审核和执行,各自独立,相互制约,长官分列丞相,削弱了相权,加强了皇权,D正确;A不是材料反映的本质,排除;监察制度在唐朝是由监察御史承担的,本题未体现,排除B;三省职能的分配目的是为了减少决策的失误,C不符合材料主旨,排除。

4.秦汉的三公九卿制中,政府官员明显具有皇帝家仆性质;隋唐的三省六部制,把皇帝家仆正规化、权力化;明清取消宰相制,皇帝直接指挥六部,把家族式统治扩大到整个国家机器。

这一过程主要体现了

A.中央权力逐步加强

B.国家机构设置合理

C.君主专制不断强化

D.中央官制日渐完善

【答案】C

【解析】材料中说明了皇帝为强化皇权不断地对中央政府的官制进行调整,所以C项正确;A项表述不符合题意,BD两项材料中无法体现,排除ABD。

点睛:

中国古代专制主义制度的加强的显著特点是削弱相权以加强皇权,解答本题的关键信息是“皇帝直接指挥六部,把家族式统治扩大到整个国家机器”。

5.中国古代地方行政机构经历了秦汉的郡、魏晋南北朝的州、唐代的道、宋代的路、元朝的行省、明朝的布政使司和清朝的省的变迁,极不稳定,变化较大。

这反映出

A.中央与地方的矛盾长期存在

B.地方行政监察体制日益完善

C.地方行政机构权力不断扩大

D.中央与地方的分权趋于合理

【答案】A

【解析】根据材料提供从秦汉到明清地方的行政机构变化较大,极不稳定,说明中央与地方的矛盾长期存在,为维护统治,不断对地方机构进行调整,故A项正确;材料主要体现了地方高层行政区的变化,没有体现监察体制,故B项错误;材料主要体现的中央对地方管理,没有体现出地方权力的不断扩大,故C项错误;材料反映的趋势是中央对地方的不断加强,不是中央与地方分权趋向合理化,故D项错误。

6.雅典城邦的公职人员(如执政官、司库官、公买官等)在离职时需接受审计监察,如果发现公职人员有渎职或贪污行为,将会受到严厉处罚。

下列哪一机构会对公职人员进行审查

A.五百人议事会

B.公民大会

C.陪审法庭

D.十将军委员会

【答案】C

【解析】陪审法庭是最高法院兼最高司法与监察机关,负责审理各类重要案件,还监督公职人员的行为操守,故C正确;A项是公民大会的常设机构,在公民大会闭会期发挥作用,排除;B项是最高国家权力机构,审议并决定一切国家大事,与“对公职人员进行审查”无关,排除;十将军委员会没有“对公职人员进行审查”的职权,排除D。

点睛:

本题考查雅典各主要机构的职能,陪审法庭是最高法院兼最高司法与监察机关,解答本题的关键信息是“对公职人员进行审查”。

7.《十二铜表法》规定:

要式行为(具备特定的法定形式或遵循一定的程序才能成立的行为)中的证人或司秤如果事后拒绝作证,要受“名誉减损”的处分,从此丧失作证的资格,他人也无须为之作证。

这一规定说明罗马法

A.强调法律至上

B.重视个人信用

C.提倡人人平等

D.注重社会和谐

【答案】B

【解析】根据“证人或司秤如果事后拒绝作证,要受‘名誉减损’的处分,从此丧失作证的资格,他人也无须为之作证”,说明罗马法重视个人信用,故B正确;法律至上、人人平等、社会和谐与材料信息无关,排除ACD。

8.1701年英国的《王位继承法》规定:

国王所作的任何决定必须由同意该决定的大臣签署方能生效。

这一规定

A.目的在于防止国王独断专权

B.加强了内阁对国王的控制

C.促进了君主立宪政体的建立

D.说明国王行政权完全丧失

【答案】A

【解析】根据“大臣签署方能生效”,以大臣副署来限制国王的行政权,对王权起了限制作用,在一定程度上防止了国王的独断专行,故A项正确;材料没有涉及内阁,排除B;1689年英国君主立宪政体的建立,时间不符合题意,排除C;D表述过于绝对,不符合史实,排除。

9.1787年宪法对联邦权力的规定采用了列举方式,凡未列举的权力均由各州保留,而对一些“未尽事宜”,则依靠联邦法院对宪法的“适用解释”来明确。

宪法的这种规定

A.削弱了宪法的权威

B.保证了宪法的公正

C.赋予了宪法灵活性

D.扩大了各州的权力

【答案】C

【解析】根据“凡未列举的权力均由各州保留,而对一些‘未尽事宜’,则依靠联邦法院对宪法的‘适用解释’来明确”,表明1787年宪法具有一定的灵活性,C正确;1787年宪法是美国最高宪法,各州不能违背,A错误;材料无法体现“宪法的公正”,排除B;D不符合材料主旨,排除。

10.1871年德意志帝国宪法确立了资产阶级代议制,这部宪法内容中最能体现资产阶级代议制特征的是

A.联邦法院独立行使立法权

B.德意志皇帝在国际关系上为帝国的代表

C.联邦议会主席由国民选举产生

D.帝国议会由全国成年男子直接选举产生

【答案】D

【解析】议会由选举产生的议员组成,代表选民行使国家权力,这就是所谓的代议制,德国帝国议会由民众普遍和直接选举产生,体现了资产阶级代议制的本质特点,故D项正确;联邦议会和帝国议会拥有整个联邦的立法权,故A项错误;B项是德国君主立宪制的特点,不是资产阶级代议制的特点,排除故B;联邦议会主席由帝国宰相担任,不是选举产生,C项错误。

11.《法兰西第三共和国宪法》(1875年)规定:

“共和国总统与参众两院议员共有创制法律之权。

总统公布两院所通过之法律,监督并保证其施行。

”由此可知,法兰西第三共和国

A.实行权力制衡的原则

B.总统通过参众两院享有立法权

C.总统独立行使行政权

D.是共和派与君主派妥协的产物

【答案】A

【解析】由“总统与参众两院议员共有创制法律之权”“总统公布两院所通过之法律,监督并保证其施行”,可以看出法国总统与两院之间存在相互制约的关系,故A项正确;材料反映“共和国总统与参众两院议员共有创制法律之权”,并非总统通过参众两院享有立法权,排除B;CD项与材料没有体现,排除。

12.1844年清政府在广州设立五口通商大臣,办理通商、交涉事务,由两广总督兼任;1866年将原来的五口通商大臣改为“办理江浙闽粤内江各口通商事务大臣”;1868年改为南洋通商大臣,驻地移至南京,管理长江及江苏以南沿海各省通商口岸。

这种变化反映了

A.中国半殖民地化程度加深

B.中国被迫全面对外开放

C.清政府外交机构的近代化

D.政府重视东南赋税收入

【答案】A

【解析】材料反映的是鸦片战争后列强打开中国大门,清政府为应对对外通商等变化而进行的官职设置和调整。

结合所学可知,半殖民地意为形式上独立,但实际上丧失部分主权。

而材料中体现的是清政府为适应列强对中国侵略的加强而做出的调整,从“五口通商”到“南洋通商”,说明列强的殖民入侵从沿海五口向长江沿岸的内地扩展,即表现为中国半殖民地化程度的加深,而清政府中央机构的主权并未丧失,材料也并非强调对外开放,更未涉及政治近代化的内容,A正确;BC错误;D材料无法体现,排除。

13.李秀成在1862年1月发出通告说:

“在上海贸易之洋商,各宜自爱,两不相扰。

自谕之后,倘不遵我王化而转助逆为恶,相与我师抗敌,则是飞蛾扑火,自取灭亡。

”该通告表明当时

A.西方列强入侵激化中国社会矛盾

B.外国侵略者已撕下中立的伪装

C.太平天国反对列强干涉中国内政

D.清政府借师助剿引起人民不满

【答案】C

【解析】根据“在上海贸易之洋商,各宜自爱,两不相扰”“倘不遵我王化而转助逆为恶,相与我师抗敌,则是飞蛾扑火,自取灭亡”可见,太平天国反对列强干涉中国内政,C正确;A材料无法体现,排除;材料信息与“外国侵略者已撕下中立的伪装”“清政府借师助剿引起人民不满”无关,排除BD。

14.武昌起义后,由于立宪派拥有雄厚的经济实力和广泛的社会影响力,他们的转向扩大了革命的阵营和力量;而旧官僚在革命到来之时,则选择了反正、独立或是逃亡。

这些现象

A.使资产阶级革命派掌握地方政权

B.加速了清朝统治的土崩瓦解

C.说明辛亥革命具有广泛群众基础

D.说明民主共和观念深入人心

【答案】B

【解析】根据“武昌起义后”“他们的转向扩大了革命的阵营和力量”“则选择了反正、独立或是逃亡”可知,武昌起义后,立宪派、旧官僚纷纷走上脱离清政府、甚至对立面,加速了清朝统治的土崩瓦解,B正确;A材料无法体现,排除;材料反映的是清政府统治瓦解的情况,C与材料信息无关,排除;D材料无法体现,排除。

15.民主革命时期提出的革命口号中,最早明确把反对帝国主义和反对封建主义的的斗争联系在一起的是

A.“扶清灭洋”

B.“外争主权,内除国贼”

C.“驱除鞑虏,恢复中华”

D.“打倒列强,除军阀”

【答案】B

16.1921年中国共产党“一大”通过的《中国共产党纲领》规定:

“以无产阶级革命军队推翻资产阶级,由劳动阶级重建国家,直至消灭阶级差别……废除资本私有制,没收一切生产资料,如机器、土地、厂房、半成品等,归社会所有。

”这些规定说明中共

A.未能正确认识中国国情

B.认识到人民军队的重要性

C.坚持共产主义基本原则

D.照搬俄国的民主革命道路

【答案】A

【解析】依据题干“以无产阶级革命军队推翻资产阶级,由劳动阶级重建国家,直至消灭阶级差别……废除资本私有制,没收一切生产资料,如机器、土地、厂房、半成品等,归社会所有。

”反映的是进行无产阶级革命,实现共产主义,这是中共一大制定的最高革命纲领,体现了中共缺乏对中国国情的正确认识,故A项正确;B是1927年大革命失败后,与题干时间不符,排除;C反映的是材料现象,排除;D材料无法体现,排除。

17.下表是1927-1930年7月工人、农民党员占全体党员比例的变化情况。

导致此变化的主要原因是

A.中共力量迅速发展壮大

B.农民政治觉悟的提高

C.马克思主义的广泛传播

D.土地革命的广泛开展

【答案】D

【解析】由1927-1930年7月工人、农民党员占全体党员比例的数据变化看出,农民所占比例大幅提高,工人所占比例呈下降趋势,结合所学,1927-1930年正处在土地革命时期,共产党开创了“农村包围城市”的革命道路,开展土地革命,农民积极参加革命,故D正确;材料反映的是1927-1930年7月工人、农民党员占全体党员比例的情况,无法得出共产党人数多少,无法得出中共力量迅速发展壮大,排除A;B材料无法体现,也不符合材料主旨,排除;C与材料现象无关,排除。

18.美国《时代》杂志载:

“每位关心要闻的读者都知道,在1937年,日本的战争机器……被卡住了13个星期之久,它的时间表第一次被中国的战争机器粉碎了。

”下列哪次战役粉碎了日军的侵华“时间表”

A.淞沪会战

B.太原会战

C.台儿庄战役

D.百团大战

【答案】A

【解析】根据材料“在1937年旧本的战争机器……(在上海)被卡住了13个星期之久,它的时间表第一次被中国的战争机器粉碎了",联系所学知识,淞沪会战是1937年8月-11月,粉碎了日军三个月内灭亡中国的狂妄计划,故A正确;太原会战、台儿庄战役、百团大战与“在上海”不符,排除BCD。

19.刘伯承曾说:

“我军深入到敌人(国民党)的战略纵深地带,在无后方依托的条件下实施战略展开,创建新的根据地,这在历史上是空前的壮举。

”此次“壮举”

A.粉碎了国民党的全面进攻

B.揭开了战略反攻的序幕

C.基本上消灭国民党的主力

D.完成了收复失地的任务

【答案】B

【解析】根据“刘伯承”“我军深入到敌人(国民党)的战略纵深地带,在无后方依托的条件下实施战略展开,创建新的根据地”,结合所学,1947年6月底,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫野战军,千里跃进大别山,在敌人的战略纵深地区建立了中原革命根据地,从此,人民解放军转入了全国规模的战略反攻,故B项正确;全面内战爆发后,人民解放军采取运动战方式,集中优势兵力,各个歼灭敌人,八个月歼敌七十多万,粉碎了国民党军对解放区的全面进攻,时间不符合材料,故A项错误;三大战役基本上消灭国民党的主力,不合题意,排除C;D材料无法体现,排除。

20.马克思说:

“工人的巴黎及其公社将永远作为新社会的光辉先驱受人敬仰,它的英烈们已永远铭记在工人阶级的伟大心坎里。

”这说明巴黎公社

A.标志着无产阶级首次登上世界历史舞台

B.是在无产阶级政党导下的第一次伟大尝试

C.为国际社会主义运动提供了宝贵的经验

D.是人类历史上第一次成功的社会主义革命

【答案】C

【解析】巴黎公社是无产阶级专政的一次伟大尝试,丰富了马克思主义关于无产阶级专政的学说,故C正确;无产阶级登上历史舞台的标志是19世纪三四年代的三大工人运动,A项错误;巴黎公社革命没有无产阶级政党领导,B项错误;D项的标志是俄国十月革命,排除D。

点睛:

抓住关键信息“工人的巴黎及其公社将永远作为新社会的光辉先驱受人敬仰,它的英烈们已永远铭记在工人阶级的伟大心坎里”,联系巴黎公社革命的伟大历史意义分析解答即可。

21.列宁曾指出:

“如果没有战争,俄国也许过上几年甚至几十年也不会发生反对资本家的革命。

”列宁意在强调

A.-战激化了社会矛盾促进俄国革命的爆发

B.-战是俄国十月革命得以爆发的根本原因

C.十月革命在俄国爆发的历史条件不够成熟

D.俄国是帝国主义统治链条中最薄弱的环节

【答案】A

【解析】结合所学可知,第一次世界大战中,俄国经济受到致命打击,各种社会矛盾不断激发,促成了十月革命的爆发,A正确;俄国十月革命得以爆发的根本原因是资本主义发展,进入帝国主义阶段,B项说法错误,排除;C项不符合材料主旨,排除;D材料无法体现,排除。

22.“目前俄国的特点是从革命的第一阶段过渡到革命的第二阶段,第一阶段政权落到了资产阶级手中,第二阶段则应当使政权转到无产阶级和贫苦农民阶层手中。

”上述材料应出自

A.《和平法令》.

B.《告工人、士兵、农民书》

C.《四月提纲》

D.《土地法令》

【答案】C

【解析】依据“目前俄国的特点是从革命的第一阶段过渡到革命的第二阶段”,结合所学,1917年列宁发表《四月提纲》,指出把资产阶级民主革命转化为无产阶级社会主义革命,为革命指明了方向,C正确;十月革命后,颁布《和平法令》,退出了世界大战;十月革命后,颁布《告工人、士兵、农民书》宣布全部政权归苏维埃;十月革命后,颁布《土地法令》,没收地主的土地,实现土地国有化,将土地分配给劳动者使用;ABD与材料信息无关,排除。

点睛:

抓住关键信息“目前俄国的特点是从革命的第一阶段过渡到革命的第二阶段”,结合所学《四月提纲》的内容分析即可。

23.有学者认为,制宪权的具体行使在客观上需要一定的条件,最基本的条件是通过普选产生全国人民代表大会,由它统一行使制宪权,而第一届政协全体会议并不符合这个条件,因此不是严格意义上的制宪机关。

该学者意在说明《共同纲领》

A.体现全国人民的智慧

B.仅具有临时宪法作用

C.由各界代表投票通过

D.是不完善的法律文件

【答案】B

【解析】根据“制宪权的具体行使在客观上需要一定的条件,最基本的条件是通过普选产生全国人民代表大会”“而第一届政协全体会议并不符合这个条件,因此不是严格意义上的制宪机关”,根据所学,《共同纲领》是《中国人民政治协商会议共同纲领》的简称,1949年9月由中国人民政治协商会议第一届全体会议通过,其确定了新中国的名称为中华人民共和国;各阶级在国家政权中的地位、领导阶级是工人阶级。

在普选的全国人民代表大会召开以前政协代行全国人大职权,行使国家立法权,因此,《共同纲领》起了临时宪法作用。

1954年第一次全国人大召开后,政协不再代行人大职权,但仍是革命统一战线组织,起参政议政作用。

故B正确;A材料无法体现,排除;CD不符合材料主旨,材料也无法体现,排除。

24.这一制度既充分考虑促进少数民族和民族地区发展等经济因素,又考虑到了维护祖国统一、促进团结等政治因素。

该制度的实施

A.改变了民族分布的格局

B.消除了各民族之间差异

C.完成了祖国的统一大业

D.保证了我国的民族团结

【答案】D

【解析】根据“既充分考虑促进少数民族和民族地区发展等经济因素,又考虑到了维护祖国统一、促进团结等政治因素”,结合所学可知,材料中的制度是民族区域自治制度,民族区域自治制度促进了我国的民族团结、祖国统一,促进了少数民族和民族地区发展,D正确;民族区域自治制度没有改变了民族分布的格局,排除A;B表述过于绝对,错误;C表述过于绝对,不符合史实,排除。

25.1984年,邓小平说:

“我们提出的大陆和台湾统一的方式是合情合理的。

统一后,台湾仍搞它的资本主义,大陆搞社会主义,但是是一个统一的中国。

”这一言论

A.是“一国两制”构想的反映

B.是完成统一大业的基本国策

C.确保台湾地区享有高度自治

D.促进了两岸“三通”的实现

【答案】A

【解析】根据“统一后,台湾仍搞它的资本主义,大陆搞社会主义,但是是一个统一的中国”可知,体现出“一个国家,两种制度”,故A正确;“一国两制”是完成统一大业的基本国策,并非“这一言论”,排除B;C不能全面反映材料,排除;2008年两岸“三通”实现,D时间不符合题意,排除。

点睛:

解答本题的关键信息是“统一后,台湾仍搞它的资本主义,大陆搞社会主义,但是是一个统一的中国”,联系“一国两制”的内容解答即可。

26.“它取得了亚洲邻国的信任,取消了缅甸、泰国等周边国家对中国这个大国的‘恐惧’心理,与新独立的亚非国家结成了战略方阵,开创了中国外交的新天地。

”材料中“它”最有可能是

A.“一边倒”

B.和平共处五项原则

C.“打扫干净屋子再请客”

D.不结盟政策

【答案】B

【解析】根据材料信息“亚洲邻国”、“周边国家”和“亚非国家”可知这一举措是为了同邻近国家积极发展友好关系而提出的,这正符合和平共处五项原则的提出背景,故B项正确;“一边倒”方针主要针社会主义国家,与材料无关,故A项错误;C项出现于新时期外交方针的表现,强调取消帝国主义在中国的一切特权,与材料内容不符合,故C项错误;D项是在改革开放新时期提出的外交政策,与材料背景不符合,故D项错误。

点睛:

本题旨在考查和平共处五项原则,新中国成立初期,面临以美国为首的资本主义阵营敌视、封锁、和军事威胁,利用外交来巩固中国革命胜利的果实、确立在国际上有利的地位,是当时外交上的迫切任务,因此新中国除了采取“一边倒”方针,坚定加入社会主义阵营外,还广泛建立与周边国家、亚非拉国家的友好关系。

27.“亚非绝大多数国家和人民自近代以来都受过并且现在仍然受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。

……从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持。

”周恩来同志发表这一演说是在

A.日内瓦会议

B.不结盟国家领导人会议

C.万隆会议

D.与印度,缅甸总理会晤时

【答案】C

28.1952年,教育部副部长钱俊瑞指出,“俄文,它是列宁、斯大林的语言,它是社会主义大门上的一把钥匙”;1984年,教育部宣布“英语成为高考必考科目”。

现代中国两个不同阶段“外语热”的变化从根本上取决于

A.国际国内形势的变化

B.政府经济政策的引导

C.社会文化心理的需求

D.中国外交政策的调整

【答案】A

【解析】1952年处于新中国成立初期,帝国主义对我国封锁包围,苏联对我国社会主义建设提供支持,我国实行“一边倒”,因此在语言方面提倡学俄文;1984年时,中美关系已经实现了正常化,我国处于改革开放新时期,社会主义建设需要引进外国先进的技术和资金,在这些方面,美英处于世界前列,因此,对英语特别重视,正是由于国际形势的变化引发了不同阶段的外语热,A项正确;BCD三项不是根本原因,排除。

29.“共产党各种好斗的表现——捷克斯洛伐克的政变、柏林的封锁和希腊的连续不断的内战——使西方列强相信,有必要建立一些防御联盟体系。

”材料中的“防御联盟体系”

A.维护了世界近半个世纪的和平与稳定

B.抵制了社会主义国家经济渗透

C.是反对社会主义阵营的军事政治集团

D.有助于美国帮助西欧恢复经济

【答案】C

【解析】根据材料“共产党各种好斗的表现”“防御联盟体系”,可以判出“防御联盟体系”是西欧国家针对东欧社会主义国家的政治军事组织----北约,C项正确;A项是冷战的影响,没有涉及针对共产党,排除;BD属于经济组织,不属于政治军事组织,不符合“防御联盟体系”,排除。

点睛:

解答本题的关键信息是“共产党各种好斗的表现”“防御联盟体系”,联系成立北约的目的和性质分析解答。

30.马歇尔计划正式实施后,英、法等国成立了欧洲经济合作组织,与美国的经济合作署对口,负责分配和使用美国提供的援助,其成员国保证要在减少关税和其他贸易壁垒方面相互合作。

由此可知,马歇尔计划

A.巩固了美国的世界霸主地位

B.为欧洲一体化提供经济保障

C.加强了西欧各国的经济联系

D.加剧了美苏两国的冷战对峙

【答案】C

【解析】“欧洲经济合作组织”和“其成员国保证要在减少关税和其他贸易壁垒方面相互合作”,均表明西欧各国经济联系的加强,C项正确;材料中没有体现美国对西欧的控制,故A项错误;欧洲自身的经济发展才是欧洲一体化的根本保证,故B项错误;材料没有涉及到美国霸权问题,同时D项的表述也不符合史实,故D项错误。

点睛:

本题主要考查马歇尔计划的作用,解题的关键信息是“成立了欧洲经济合作组织”“其成员国保证要在减少关税和其他贸易壁垒方面相互合作”,联系马歇尔计划的影响分析解答。

31.1960年1月,英国首相麦克米伦在结束非洲之行后发表演讲:

“我看到了国家意识的觉醒,在过去的几个世纪里,这些国家的人们依赖着别的国家生存;十五年前这一运动风靡亚洲,今天非洲发生了同样的事情,变迁之风吹遍整个非洲大陆。

”这股风靡亚非的“变迁之风”

A.推动亚非国家确立民主政治

B.使世界格局发生重大变革

C.迫使美