高中语文第二专题第9课长亭送别讲义苏教版必修5.docx

《高中语文第二专题第9课长亭送别讲义苏教版必修5.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文第二专题第9课长亭送别讲义苏教版必修5.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高中语文第二专题第9课长亭送别讲义苏教版必修5

长亭送别

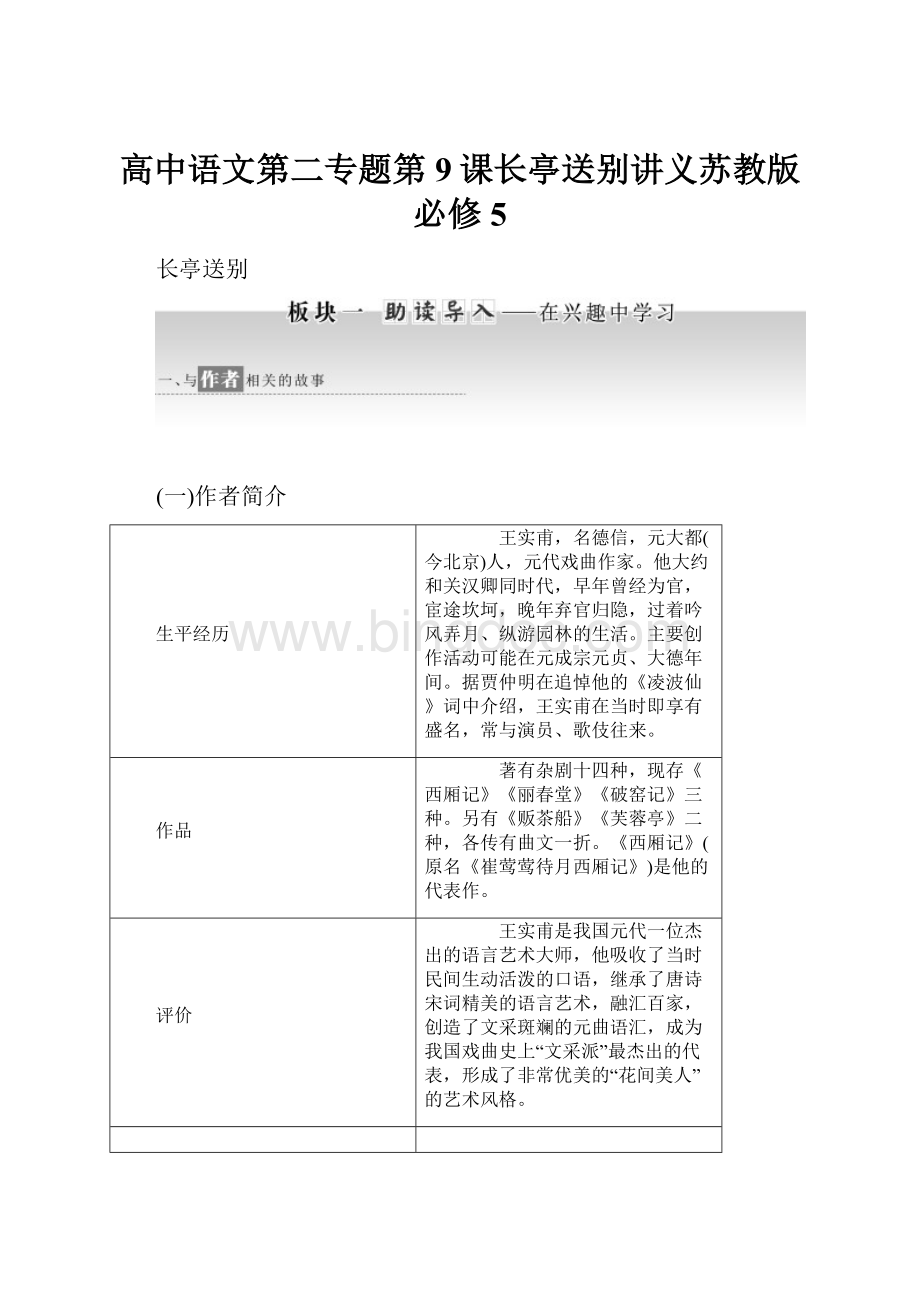

(一)作者简介

生平经历

王实甫,名德信,元大都(今北京)人,元代戏曲作家。

他大约和关汉卿同时代,早年曾经为官,宦途坎坷,晚年弃官归隐,过着吟风弄月、纵游园林的生活。

主要创作活动可能在元成宗元贞、大德年间。

据贾仲明在追悼他的《凌波仙》词中介绍,王实甫在当时即享有盛名,常与演员、歌伎往来。

作品

著有杂剧十四种,现存《西厢记》《丽春堂》《破窑记》三种。

另有《贩茶船》《芙蓉亭》二种,各传有曲文一折。

《西厢记》(原名《崔莺莺待月西厢记》)是他的代表作。

评价

王实甫是我国元代一位杰出的语言艺术大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐诗宋词精美的语言艺术,融汇百家,创造了文采斑斓的元曲语汇,成为我国戏曲史上“文采派”最杰出的代表,形成了非常优美的“花间美人”的艺术风格。

(二)人物轶事

王实甫:

勾栏瓦舍是最爱

王实甫的祖籍是今河北保定的定兴县。

他的父亲王逖勋从质子军,跟随成吉思汗西征至西域,娶信仰伊斯兰教的阿噜浑氏为妻。

王实甫的父亲,曾“赠通议大夫、礼部尚书、太原郡侯”。

母亲阿噜浑氏,“赠太原郡夫人”。

王实甫的儿子王结,《元史》中有传,“以宿卫入仕,官至中书左丞、中书参知政事,地位显赫”。

王结对自己有这样一位不务正业的父亲,大概觉得脸上无光,曾劝解父亲不要涉足“歌吹之地”,在家安心养老,有“微资堪赡赒,有园林堪纵游”。

但王实甫痴迷于勾栏瓦舍,乐此不疲,已不可能放弃他的创作了。

王结也无可奈何。

(一)背景链接

王实甫生活的时代,是阶级矛盾与民族矛盾都十分尖锐的元代,当时,统治者将人分为十阶,即一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七匠、八娼、九儒、十丐。

知识分子处于仅优于乞丐的卑贱地位。

《西厢记》就是产生在这样一个充满着残酷剥削和压迫的时代的伟大作品。

它通过莺莺与张生这对青年男女争取婚姻自主、美好生活这一主题,形象地表现了反抗封建压迫的斗争精神,提出了“愿天下有情的都成了眷属”的理想。

(二)常识整理

Ⅰ.文学常识

元杂剧

概念

元杂剧是在金院本和诸宫调的直接影响之下,融合各种表演艺术形式而成的一种完整的戏剧形式。

结构

元杂剧一般是一本四折演一个完整的故事,个别的有五折、六折或多本连演。

折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制。

每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。

有的杂剧还有“楔子”,通常在第一折之前起交代作用,相当于现代剧的序幕,用来说明情节,介绍人物。

杂剧每折限用同一宫调的曲牌组成一套曲子,演出时一本四折由正末或正旦独唱(其他角色一般只有说白),分别称为“末本”或“旦本”。

角色

扮演的角色有末、旦、净、杂等。

元杂剧里的主角,男主角称正末,女主角称正旦。

此外,男配角有副末(次主角)、外末(老年男子)、小末(少年)等;女配角有副旦、外旦、小旦等。

净是地位低下的喜剧性人物。

杂是除以上三类外的演员,有孛老(老头儿)、卜儿(老妇人)、孤(官员)、徕儿(小厮)等。

剧本构成

剧本由唱、科、白三部分构成。

唱词是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。

元杂剧规定,每一折戏,唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。

科是戏剧动作的总称,包括舞台的程式、武打和舞蹈。

白是“宾白”,是剧中人的说白部分。

宾白又分以下四种:

对白、独白、旁白、带白(唱词中的插话)。

Ⅱ.文化常识

长亭:

秦汉时期在乡村大约每十里设一亭,亭有亭长。

如《史记》汉高祖本纪记载:

(刘邦)及壮,试为吏,为泗水亭长。

秦制三十里一传,十里一亭,故又在驿站路上大约每十里设一亭,负责给驿传信使提供馆舍、给养等服务。

后来也成为人们郊游驻足和分别相送之地。

特别是经过文人的诗词吟咏,十里长亭逐渐演变成为送别地的代名词。

长亭、杨柳、美酒、南浦等字眼在古人送别诗词中是经常出现的,已经被赋予了特定的含义,都是送别诗词中最具代表性和象征性的文字符号。

1.鉴赏《长亭送别》中情景交融、充满诗情画意的艺术境界和富于文采的曲词。

2.欣赏崔莺莺的形象,学习运用多种修辞表现人物性格特征的写法。

3.认识王实甫《西厢记》反封建礼教的意义,树立正确的人生观和爱情观。

一、研读课文开头至“凄凄惶惶的寄”,回答下面的问题。

环节一:

突破词句

1.解释下列句子中加点词的含义。

(1)北雁南飞

南:

名词作状语,向南

(2)恨不倩疏林挂住斜晖

倩:

请,央求 疏:

稀疏

(3)马儿迍迍的行

迍迍:

行动迟缓的样子

(4)却告了相思回避

却:

同“恰”,译为“才,刚刚”

回避:

古今异义词,古义,停止,结束;今义,让开,躲开。

(5)松了金钏

松:

形容词的使动用法,使……松动

(6)减了玉肌

减:

动词的使动用法,使……消瘦

(7)只索昏昏沉沉的睡

只索:

只能,只得

(8)都揾做重重叠叠的泪

揾:

揩拭

环节二:

分析文理

2.[端正好]一段曲子选取了哪些意象?

艺术效果如何?

表达了什么思想感情?

答:

明确:

意象

效果

感情

碧云天

烘托气氛

愁苦

之情

黄花地

诗情画意

西风紧,北雁南飞

化用诗词,加深意境

霜林染醉

促人想象

3.“晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

”说说“染”和“醉”的妙处。

答:

明确:

“染”字,沟通了景与情的联系,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,创造了委婉深沉、令人感动的悲凉意境。

“醉”字,既写出了枫林的色彩,更赋予了离愁的重压下不能自持的人的情态。

4.[滚绣球]这支曲子选取了哪些意象?

运用了哪些艺术手法?

抒发了莺莺的什么感情?

答:

明确:

意象

手法

感情

柳丝、玉骢、疏林、

斜晖、马儿、车儿

借景抒情

离情难舍

松了金钏、减了玉肌

夸张

身心憔悴、怨恨

5.[滚绣球]这支曲子中哪些词极力体现出主人公难分难舍的心情?

答:

明确:

(1)“迟”、“疾”、“系”、“挂”、“迍迍”、“快快”、“却告了……又早”、“松了”、“减了”,每一句都在咏叹不忍分离的苦楚。

(2)三个“恨”字:

一恨刚摆脱相思苦,又要被迫分离;二恨柳丝难系,斜晖无情,只希望马儿慢走,车儿紧随,两人多呆一会儿;三恨长亭已近,分别在即,痛苦的心情有谁能知?

越“恨”越深广,表现了离别时复杂的感情。

二、研读课文“张生和长老坐,小姐这壁坐”至“专听春雷第一声”,回答下面的问题。

环节一:

突破词句

6.解释下列句子中加点词的含义。

(1)小姐这壁坐,红娘将酒来

将:

动词,拿

(2)俺今日将莺莺与你

将:

介词,把

(3)挣揣一个状元回来者

挣揣:

古今异义词,古义,争取,博得;今义,挣扎。

(4)奈时间怎不悲啼

时间:

古今异义词,古义,眼前,眼下;今义,有起点和终点的一段时间。

环节二:

分析文理

7.[脱布衫]中的“下西风黄叶纷飞,染寒烟衰草萋迷”有何作用?

答:

明确:

这两句写莺莺眼中的秋景,把整个离筵用萧条气氛笼罩起来,使秋景和离情融为一体,增添了无限的伤感。

8.[上小楼]一曲运用了怎样的艺术手法?

答:

明确:

运用对比的手法,“合欢”对“离愁”,“成亲”对“别离”,提出相思苦比别离情更增十倍。

9.[朝天子]这段曲子在语言上有什么特点?

表现了莺莺怎样的情感?

答:

明确:

(1)“暖溶溶的玉醅……是相思泪”化用范仲淹的《苏幕遮》中“酒入愁肠,化作相思泪”,运用夸张、比喻、对比三种修辞,表现了莺莺内心的愁苦之情。

(2)“眼面前”这一口语的使用,更增添了生动形象性。

(3)“蜗角虚名,蝇头微利”表现了莺莺对功名利禄的蔑视和对爱情的重视。

三、研读课文“霎时间杯盘狼藉”至结束,完成以下问题。

环节一:

突破词句

10.解释下列句子中加点词的含义。

(1)人生长远别,孰与最关亲

孰与:

与谁,宾语前置

(2)伯劳东去燕西飞

东:

名词作状语,向东 西:

名词作状语,向西

(3)虽然眼底人千里

眼底:

古今异义词,古义,眼中,眼前;今义,医学用语,指眼睛内部的视网膜﹑黄斑﹑视神经等。

(4)且尽生前酒一杯

生前:

古今异义词,古义,眼前;今义,活着的时候。

(5)最难调护,最要扶持

扶持:

古今异义词,古义,留意;今义,搀扶,扶助,护持。

环节二:

分析文理

11.[一煞]这支曲子描写了怎样一幅画面?

是用哪些手法来创造这一艺术境界的?

答:

明确:

(1)这一曲以青山疏林、淡烟暮霭、夕阳古道、禾黍秋风,构成一幅深秋郊外黄昏的画面,和[端正好]中的清晨景象相比,氛围更加萧瑟凄凉。

(2)这支曲子以景衬情,化情入景,情景交融,生动展现了莺莺痛不欲生的悲哀心境。

四、统观全文,完成以下问题。

12.如何理解莺莺这一人物形象?

答:

明确:

(1)莺莺是一个敢于追求婚姻自主和幸福爱情生活的多情、痴情的女子。

(2)莺莺是一个重情轻利的女子。

(3)莺莺是一个对自己的爱情前景有着深深忧虑的女子。

一、积累妙用素材·让文笔更鲜活

(一)这样积累素材

话题专辑——

1.从教材中积累

王实甫的《西厢记》是在博取众家之长的基础上创作出来的。

一方面王实甫在金代董解元的《西厢记诸宫调》的情节基础上把崔张的爱情故事改为杂剧,使其矛盾冲突更加尖锐,反封建礼教的主题更加深刻;另一方面,他大胆选择,化用古代诗词里优美的词句和提炼民间生动活泼的口语,熔铸成自然而华美的曲词,从而使《西厢记》表现出“花间美人”般光彩照人的格调,被后人称为“天下夺魁”。

博采众长,大胆提炼,成就了王实甫,成就了《西厢记》,成就了中国戏剧史上的一部经典著作。

2.从历史中积累

王羲之出身名门望族,12岁时经父亲传授笔法理论,“语以大纲,即有所悟”。

小时候就跟当时著名的书法家卫夫人学习书法,以后又渡江北上游名山,博采众长,草书师法张芝,楷书得力于钟繇,经过观摩学习,“博撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

3.从名言中积累

(1)三人行,必有我师焉。

——孔子

(2)才既难得,而又难知;则当博采,多而蓄之。

——朱熹

(3)以人之长补己短,以人之厚补己薄。

——刘向

(4)不能用别人的长处便是自己的短处。

——陶行知

(5)如果你抄袭一个作家,这是剽窃;如果你能博采众家,这是研究。

——威尔逊·米兹纳

4.从佳作中积累

正因为大海不拒绝小溪,才会有它波澜壮阔的景象。

正因为明月不拒绝群星,才会有众星捧月的美景。

正因为大海和明月懂得兼容,所以才创造出了自己的价值,突显出自己的特点。

古人云:

“泰山不择土壤,方能成其大;江海不拒细流,方能就其深。

”学习时只有博采众长,困难才会迎刃而解。

“读万卷书,行万里路。

”只有博学多才,才能在这个新社会上立足,才能闯出属于自己的一片天。

(二)这样运用素材

博采众长才能有所创新,形成自己的成果。

元代戏剧家王实甫是一位杰出的语言大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐宋诗词的精美的语言艺术,创造了文采斑斓的元曲词汇,成为我国戏剧史上杰出的代表,形成了自己“花间美人”的独特艺术风格。

东晋大书法家王羲之少年时曾学习草书,又学习楷书,最后他融会两者之长,创造了矫若惊龙的行书,写下了一字千金的《兰亭集序》。

太史公司马迁更是“通古今之变,成一家之言”,以此写出了“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的《史记》。

由此可见,只有博采众长,才能闯出属于自己的一片天。

[领悟] 文段围绕着“博采众长才能有所创新,形成自己的成果”这一中心论点,选取了王实甫博采众长形成自己“花间美人”的风格,王羲之吸取各家之长自成一派的事例,有力地证明了自己的观点。

①绝色女子是上苍鬼斧神工的大艺术。

②这大艺术喷射出的大美,曾倾倒过几多王朝,也曾风靡过朱门绣户,蓬庐茅舍;这大美,曾使盖世英雄五尺刚化为绕指柔,也曾使布衣韦带神魂颠倒情难自持……

③在人类历史的进程中,曾有多少人乘着生命的一叶扁舟,驶向鼓荡着大雷雨的爱河情海,不畏舟摧楫折的死亡,遥望美丽如海市蜃楼般的彼岸,去进行灵魂的探险?

④王实甫笔下的崔莺莺、张生就是这样的探险者。

⑤寺中九曲回廊旁近月亮门的一侧,曾是张生的“惊艳”处。

当张生忘情地欣赏莺莺的绰约风姿时,她仍不嗔不喜,莲步轻移芳径,临去时蓦然回首,向张生投以“秋波一转”……

⑥至美者的“秋波一转”,是天国瑶池里的圣波在人世间的俄而一闪,它仿佛能把世界上的一切曼妙与绚丽都集中于那芳菲一瞬。

至美者秋波一转里流泻出的美,与轻佻女郎吊眉眼时所传递出的光,有着云泥之别。

至美者秋波一转里所生发的美感,与美学家理论上的美感最为接近,它是一种人们像崇拜圣母时一样的圣洁的美感。

⑦随着莺莺“临去秋波那一转”,沉浸于“兰麝香仍在,佩环声渐远”的氛围里的张生,心中产生了一种如沐圣雨、如饮琼浆的不可言喻的愉悦。

⑧美早已从深宅大院的秋海棠的花影里走了出来,美早已揭开了那被金幔玉帐笼罩的神秘的面纱,以千种风情,万种妩媚,呈现于世。

人性解放是惠风,佳丽是杨柳,没有惠风吹拂的杨柳,我们这个世界将多了多少寂寞,少了多少欢欣!

⑨这无疑是人类社会文明一次质的飞跃。

⑩唾手可得的东西往往不被珍视。

爱的尊严一旦被轻视,便经不起咀嚼,很快变得乏味。

爱情一旦省略必要的发酵,酒就酿成了醋,也就缺少了经典爱情中的那三分幻想,三分诗意,三分激情,剩下的仅是欲望的疯狂。

⑪普救寺的山门前,有刚刚矗起的崔莺莺与张生的白色大理石雕塑。

这对恋人,是躲过孙飞虎以暴力对美的掳掠,是战胜以郑恒为代表的封建权势对美的占有,最后以张生赶考得中,回归到权贵中,才得以完成金玉良缘的。

我站在这洁白的仍散发着岁月清香的雕塑前,面对眼下这个纷繁复杂、多姿多彩的世界,我仿佛觉得,千年崔、张仍和历史一起呼吸,一起交流,一起思索……

(有删改),

佳作赏析

《西厢记》中,王实甫吸收民间生动活泼的口语,通过莺莺与张生的恋情,歌颂了男女婚姻自主、美好生活这一主题。

曲中,莺莺和张生的艺术形象给我们留下了深刻的印象。

本文也是对神秘而崇高的至真至美的经典爱情的热烈颂扬。

作者用形象生动的文笔,刻画了至美的艺术形象,这些艺术形象在给我们思想启迪的同时,又给我们美的联想、美的享受。

写作借鉴

1.学开头

第①段用比喻的手法形象地描写了绝色女子的美简直就是艺术。

犹如天外飞石横空降世,厚重大气的开头,吸引读者迫不及待地读下去。

2.学佳句

深厚的文学功底让此文显得韵味十足。

全文犹如一首散文诗,散发着文学的馨香,让人畅游其中而流连忘返。

第②段“曾倾倒过……也曾风靡过……”“曾使……也曾使……”等句式的使用,使文章气势磅礴。

3.学用词

第②段“朱门绣户”对“蓬庐茅舍”,“盖世英雄”对“布衣韦带”,对仗工整,用词准确,生动形象。

4.学引用

第⑦段引用《西厢记》里的名句,增强了本文的文学色彩,把张生的心理描绘得更好揣摩。

5.学结尾

以崔、张的白色雕塑结尾,有象征意味。

人间至圣至美的爱情又岂容人亵渎。

二、研读品味经典·让积淀更丰厚

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐①其家;欲齐其家者,先修②其身;欲修其身者,先正③其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致④其知;致知在格物⑤。

(《大学·第二章》)

注释:

①齐,管理。

②修,修养。

③正,端正。

④致,获取。

⑤格物,研究事物的原理。

[翻译] 古时候想要使天下人都发扬光明正大的德行,就先要治理好自己的国家;想要治理好自己的国家,就先要管理好自己的家庭;想要管理好自己的家庭,就先要修养自己的身心;想要修养自己的身心,就要先端正自己的心志;想要端正自己的心志,就要先证实自己的诚意;想要证实自己的诚意,就要先丰富自己的知识;丰富知识就在于深入研究事物的原理。

[明理知义] 要平治天下,开创一个道德的世界,就必须有一个道德的国家,国由家组成,家由个体的人组成,因此每个人都应修养自己的德行和道德人格。

举案齐眉

成语释义:

(梁鸿妻子)孟光在给梁鸿送饭时总是把端饭的盘子举得与眉毛一样高,以示对梁鸿的尊敬。

后用以形容夫妻相互敬爱。

成语原文:

(梁鸿)为人赁舂①,每归,妻(孟光)为具食,不敢于鸿前仰视,举案②齐眉。

(《后汉书·梁鸿传》)

[注] ①赁舂:

受雇为人舂米。

②案:

有脚的托盘。

请将成语原文翻译成现代汉语。

翻译:

梁鸿受雇为人舂米,每天回到家里,妻子孟光总是把饭和菜都准备好(摆在托盘里,双手捧着)而低头不敢仰视,送饭时把托盘举得跟眉毛一样高(恭恭敬敬地送到梁鸿面前去)。

朴树,本名濮树,1973年11月8日出生于南京,中国内地男歌手。

1994年开始音乐创作。

出道20多年,仅出了两张专辑,却有《白桦林》《那些花儿》《生如夏花》等经典之作。

蛰伏10年后,一曲《平凡之路》让他再次热度回归。

音乐之路

让高晓松发掘朴树的正是那首《白桦林》,那是朴树根据母亲哼的俄罗斯歌曲琢磨出的一个旋律。

后来《白桦林》红到他自己想不到的程度,也让他烦恼到忍无可忍。

几乎每家媒体都要问:

《白桦林》的故事,你怎么想出来的?

朴树不肯说重复的话,觉得自己的智力透支了。

春晚之后,采访更多了,演出更多了。

成名使他的抑郁症迅速加重,忽然觉得世界充满黑暗。

他开始拖延写歌,拒绝演出,四处游荡。

2003年,朴树的第二张专辑《生如夏花》上市,他的演出身价,已经是国内前三名。

公司给朴树组织的52个城市的巡回演出几乎彻底摧毁了他。

他又把自己关起来了,也不再创作。

他大大缩减了演出数目,有一年甚至是零演出。

2009年,他的抑郁症减轻了。

有一天,朴树坐在家里,重新拿起吉他,旋律声一起,他突然觉得很开心,知道自己快痊愈了。

他说:

“我从小就不是一个心宽的人,但是要熬过去全靠心宽和时间,时间能融解一切。

”

十年的回归

随着韩寒的处女作电影《后会无期》的上映,主题曲《平凡之路》引起了大家的广泛关注。

《平凡之路》无论是旋律还是所传达的韵味都延续了朴树一贯的“新民谣”式风格,没有华丽的高音,没有曲折的转音,也没有故作深沉的喉音,缓慢抒情的节奏融入其清澈的嗓音及低声的吟唱。

整首歌就是那么简单地流泻出来,挥洒出一种最单纯的情绪,令歌曲充满淡淡的温暖及忧伤。

这都是朴树特有的那种朴素。

时隔十年,朴树带着全新作品《平凡之路》回归,情怀依旧。

十年前他唱“生如夏花之绚烂”,十年后他唱“我曾像你像他,像那野草野花,绝望着也渴望着,也哭也笑平凡着”。

也许这些东西说出来会显得生硬、清高、做作,可经朴树用心吟唱出来后,就变成了人们期待很久却一直没有得到的灵魂上的依靠。

[人生教益]

对于潜心于创作、不图虚名的歌者朴树而言,成名后的各种繁杂的应酬使他变得困苦不堪,成名于他不是一种幸福,反而是一种巨大的负担。

只有抛却这一切浮华,静下心来,他才能回归平凡的自我,回归歌唱的快乐。

周国平说:

“人生最低的境界是平凡,其次是超凡脱俗,最高是返璞归真的平凡。

”朴树的平凡人生便是一种返璞归真后的平凡,充满了坚定的力量,正如他的《平凡之路》中所唱的:

“我曾经跨过山和大海/也穿过人山人海/我曾经拥有着一切/转眼都飘散如烟/我曾经失落失望失掉所有方向/直到看见平凡才是唯一的答案。

”

一、文言基础专练

1.对下列加点词语的解释,不完全正确的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:

选C 合着,该教。

2.下列各句中的加点词,意思与现代汉语完全相同的一项是( )

A.虽然久后成佳配,奈时间怎不悲啼

B.虽然是厮守得一时半刻

C.将来的酒共食,尝着似土和泥

D.鞍马秋风里,最难调护,最要扶持

解析:

选B 虽然,表转折,与现代汉语用法一样。

A项,时间,此时,眼前。

C项,将来,拿过来。

D项,扶持,当心,留意。

3.对下列句子的修辞手法分析正确的一项是( )

(1)泪添九曲黄河溢,恨压三峰华岳低

(2)蜗角虚名,蝇头微利

(3)荒村雨露宜眠早,野店风霜要起迟

(4)伯劳东去燕西飞

A.夸张 用典 互文 比喻

B.比喻 拟人 比喻 互文

C.夸张 拟人 比喻 互文

D.比喻 用典 互文 比喻

答案:

A

4.下列各句使用的抒情手法与其他三项不同的一项是( )

A.遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?

B.只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

C.念月榭携手,露桥闻笛。

沉思前事,似梦里,泪暗滴。

D.若问闲愁都几许?

一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

解析:

选C A、B、D三项,属间接抒情,将抽象的“情”形象化。

C项,属直接抒情。

5.下列各句中加点的成语使用不正确的一项是( )

A.做人,本不用天天围着蜗角虚名、蝇头微利斤斤计较,活出本真自我,率性而为,随性而行,才是快意人生。

B.池莉曾与一些作家吃自助餐,看到有人拿得多,吃得多,丢得多,弄得杯盘狼藉,她很有感慨地说:

“我见不得人糟蹋粮食。

”

C.陈建斌和蒋勤勤两人结婚后夫妻恩爱、举案齐眉,早已成了娱乐圈中“模范夫妻”的代表人物。

D.去年6月份,沙特、巴林、埃及、阿联酋等中东国家先后发表声明与卡塔尔断交,这些国家从此与卡塔尔劳燕分飞。

解析:

选D “劳燕分飞”用于夫妻、情侣分手离散。

此处不合语境。

6.名句默写。

(1)碧云天, ,西风紧,北雁南飞。

?

总是离人泪。

(2)青山隔送行,疏林不做美, 。

,禾黍秋风听马嘶。

(3)恨相见得迟, 。

,恨不倩疏林挂住斜晖。

参考答案:

(1)黄花地 晓来谁染霜林醉

(2)淡烟暮霭相遮蔽 夕阳古道无人语 (3)怨归去得疾 柳丝长玉骢难系

二、阅读理解专练

阅读明代戏曲家汤显祖创作的《牡丹亭·游园(节选)》,完成7~9题。

[绕池游](旦上)梦回莺啭,乱煞①年光遍。

人立小庭深院。

(贴)炷②尽沉烟③,抛残绣线,恁今春关情似去年?

[乌夜啼](旦)晓来望断梅关,宿妆残。

(贴)你侧着宜春髻子,恰凭阑。

(旦)剪不断,理还乱,闷无端。

(贴)已分付摧花莺燕借春看。

(旦)春香,可曾叫人扫除花径?

(贴)分付了。

(旦)取镜台衣服来。

(贴取镜台衣服上)“云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香。

”镜台衣服在此。

[步步娇](旦)袅晴丝④吹来闲庭院,摇漾春如线。

停半晌,整花钿,没揣⑤菱花⑥,偷人半面,迤逗⑦的彩云⑧偏。

(行介)步香闺怎便把全身现!

(贴)今日穿插的好。

[醉扶归](旦)你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝钿,可知我常一生儿爱好是天然?

恰三春好处无人见,不提防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。

(贴)早茶时了,请行。

(行介)你看:

画廊金粉半零星,池馆苍苔一片青。

踏草怕泥新绣袜,惜花疼熬小金铃。

(旦)不到园林,怎知春色如许!

[皂罗袍]原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。

良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!

恁般景致,我老爷和奶奶再不提起。

(合)朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船。

锦屏人忒看的这韶光贱!

(贴)是花都放了,那牡丹还早。

[好姐姐](旦)遍青山啼红了杜鹃,荼

处烟丝醉软。

春香呵,牡丹虽好,他春归怎占的先!

(贴)成对儿莺燕呵。

(合)闲凝眄,生生燕语明如剪,呖呖莺歌溜的圆。

(旦)去罢。

(贴)这园子委是观之不足也。

(旦)提他怎的。

(行介)

[隔尾]观之不足由他缱,便赏遍了十二亭台是枉然。

倒不如兴尽回家闲过遣。

(作到介)(贴)开我西阁门,展我东阁床。

瓶插映山紫,炉添沉水香。

小姐,你歇息片时,俺瞧老夫人去也。

(下)。

[说明] 《牡丹亭》,是明代戏曲家汤显祖的代表作之一,创作于1598年。

全名《牡丹亭还魂记》,即《还魂记》,也称《