考前题型滚动限时练一.docx

《考前题型滚动限时练一.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《考前题型滚动限时练一.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

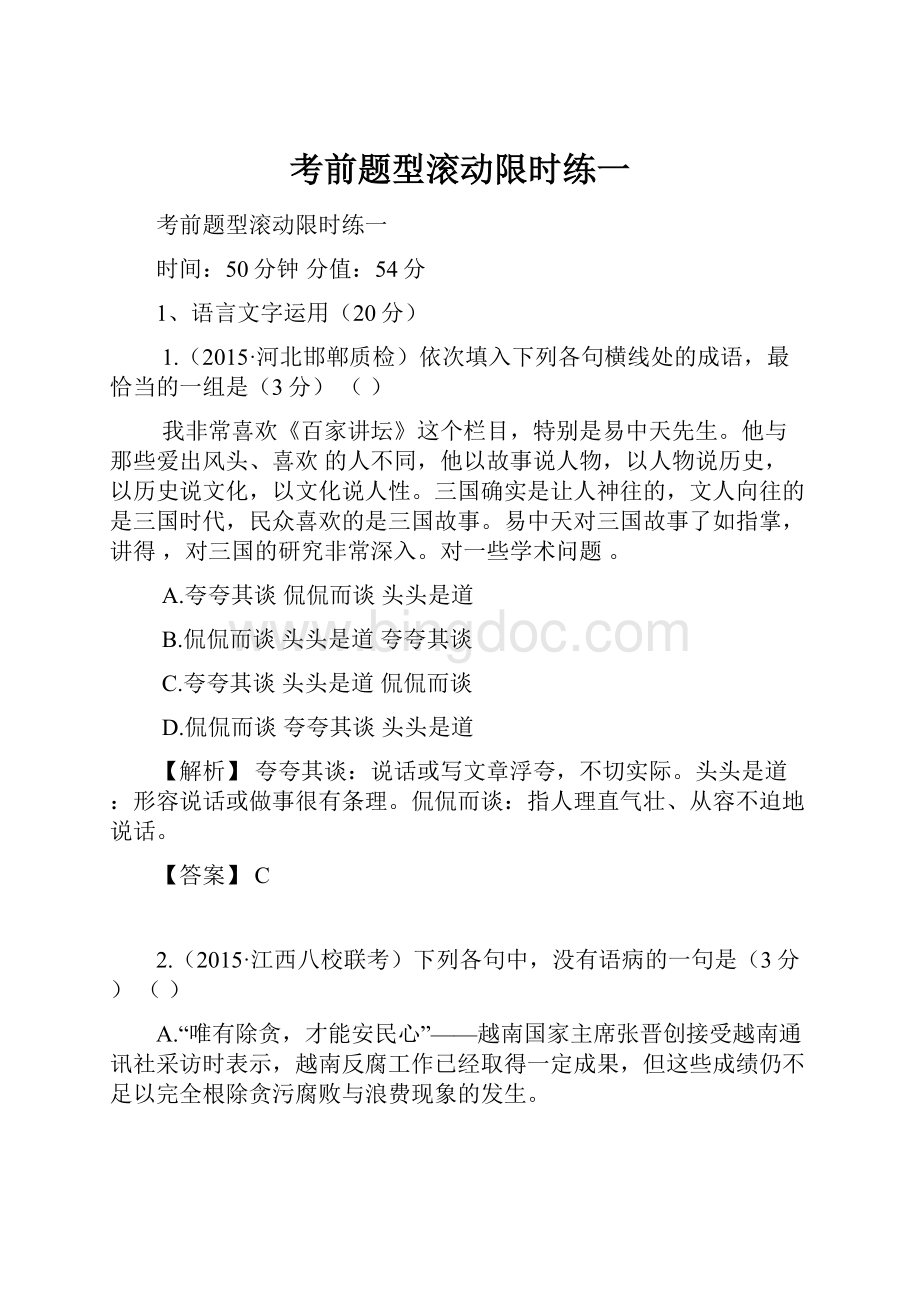

考前题型滚动限时练一

考前题型滚动限时练一

时间:

50分钟分值:

54分

1、语言文字运用(20分)

1.(2015·河北邯郸质检)依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是(3分)()

我非常喜欢《百家讲坛》这个栏目,特别是易中天先生。

他与那些爱出风头、喜欢的人不同,他以故事说人物,以人物说历史,以历史说文化,以文化说人性。

三国确实是让人神往的,文人向往的是三国时代,民众喜欢的是三国故事。

易中天对三国故事了如指掌,讲得,对三国的研究非常深入。

对一些学术问题。

A.夸夸其谈侃侃而谈头头是道

B.侃侃而谈头头是道夸夸其谈

C.夸夸其谈头头是道侃侃而谈

D.侃侃而谈夸夸其谈头头是道

【解析】夸夸其谈:

说话或写文章浮夸,不切实际。

头头是道:

形容说话或做事很有条理。

侃侃而谈:

指人理直气壮、从容不迫地说话。

【答案】C

2.(2015·江西八校联考)下列各句中,没有语病的一句是(3分)()

A.“唯有除贪,才能安民心”——越南国家主席张晋创接受越南通讯社采访时表示,越南反腐工作已经取得一定成果,但这些成绩仍不足以完全根除贪污腐败与浪费现象的发生。

B.2015羊年央视春晚着力演绎“中国梦”“中国情”两大主线。

与往届春晚相比,这两条线索的节目更加精准,主题更加集中,铺陈更加合理,现场观众的反响更加热情。

C.“春运铁路格局的改变,反映的不仅仅是区域性乃至全国性经济结构、生产力布局的调整和产业结构的优化升级,更是交通基础设施的重大变化。

”北京交通大学教授石培华说。

D.从文化哲学意义上来理解,乡愁是归属感的一种表现,同时是一种根源意识的体现,也是对这个归属和根源的一种亲和感,这种归属感是人的民族文化认同的基础。

【解析】A.结构混乱,将“的发生”删去,或将“根除”改为“杜绝”。

B.搭配不当,“反响”与“热情”主谓不搭配,将“热情”改为“热烈”。

C.不合逻辑。

将“不仅仅是”后的内容和“更是”后的内容对调。

【答案】D

3.(2015·黑龙江双鸭山一中期末)依次填人下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)()

我无意颂扬苦难。

如果允许选择,,,

。

。

,。

而且我相信,当他带着这笔财富继续生活时,他的创造和体验都会有一种深刻的底蕴。

①由于它来之不易,绝不会轻易丧失

②人性的某些特质,唯有借此机会才能得到考验和提高

③我宁要平安的生活,得以自由自在地创造和享受

④一旦遭遇,它也的确提供了一种机会

⑤一个人通过承受苦难而获得的精神价值是一笔特殊的财富

⑥但是,我相信苦难的确是人生的必含内容

A.①⑤②④③⑥B.①⑥④②③⑤

C.③⑥④②⑤①D.③④⑥①②⑤

【解析】③和①相比较,③与前文衔接紧密。

假如④衔接③,文段显得很突兀,“它”不知指代的是什么;如果是⑥,那么正好照应了文段的首句。

而且④中“它”指代上文的“苦难”,②中“借此机会”承接④中“一种机会”,①中“它”指代⑤中“财富”,和后文也衔接自然。

【答案】C

4.(2015·河北、河南、山西联考二)在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。

每处不超过12个字。

(5分)

作为一种科技发展的趋势,穿戴式智能设备迟早会成为我们生活中密不可分的一部分,因为它①。

尽管它也会带来一些威胁,不过我们也不需要报以悲观情绪,问题的关键不在于科技本身,②。

如何能够有效地③,让生活更便捷才是可穿戴设备的最终所要达到的目标。

【解析】文段开头说“作为一种科技发展的趋势”,所谓趋势,也就是与未来有关,所以①处所填写的内容应与未来有关;②处根据前一句“不在于科技本身”可知,应填表示转折关系的“而在于”,而与科技本身相对应的便是使用者;③处后面有“让生活更便捷”,因而此处内容也应与生活相关。

【答案】(示例)①代表的就是未来(2分)②而在于他们的使用者(1分)③利用科技改变生活(2分)

5.(2015·甘肃天水一中第二次考试)阅读下面这幅公益广告画(主体是一双一次性筷子,背景是一片沙漠),根据要求答题。

(6分)

(1)请为这幅广告画拟写一条宣传标语。

(不超过20字)(3分)

答:

(2)请简要评价这幅公益广告画的创意。

(3分)

答:

【解析】

(1)宣传标语要精练,要具有鼓动性,可运用对比、夸张、比喻、借代等修辞手法。

题中的画面里,中心事物是一次性筷子,背景是沙漠,其寓意显而易见,即请大家不要用一次性筷子,保护森林,拯救地球。

(2)首先要对画面予以描述,在此基础上再揭示其寓意,评价其创意和表达效果。

【答案】

(1)(示例1)拿起它,你将吃掉整片森林。

(示例2)拯救森林,对一次性筷子说不。

(示例3)拯救森林,赶快行动。

(示例4)地球也是一次性的。

(示例5)告别一次性筷子,给世界多留点绿色。

(契合画面寓意1分。

符合标语特点2分)

(2)(示例)一次性筷子上面画着一排树木,意味着一次性筷子是用树木做成,而使用一次性筷子,则如同将树木拦腰砍断,无异于毁坏森林,最终将造成地球沙漠化。

构图简洁而寓意深刻,令人震撼,催人反省,具有强烈的警示效果。

(概述画面1分,揭示寓意1分,鉴赏表现手法及效果1分)

二、论述类文本阅读(9分)

(2015·吉林试验中学模拟五)阅读下面的文字,完成6~8题。

茶马古道:

维系欧亚大陆通道的必要古道形态

陈保亚

①大约在唐代,茶传入藏族地区,很快成为藏族地区人民每天饮食结构中必不可少的一部分,《宋史》卷二十六说“夷人不可一日无茶以生”。

远在唐朝以前,中国很多地方就有饮茶的习俗,但都没有形成对茶的全民依赖。

不同于丝绸之路上存在的主流商品丝绸,茶是古道上的维系商品,在以滇藏川为核心的早期局域古道获得了独立的性质。

恃茶性,即藏族等青藏高原民族对茶的全民依赖,藏族对茶的依赖使远征马帮穿越横断山成为常年的必要行为,于是形成了茶马古道。

②茶马古道是以主干道为主的网络结构。

主干道上有很多重镇,这是茶马古道的主要流通线路。

每个重镇是一个节点,从节点上又会引出茶马古道支线,这些支线上又有很多马店。

每个马店是一个节点,茶叶顺着支线延伸到崇山峻岭和牧场草原,以满足恃茶民族对茶的需求。

茶在沿途要交易和消耗,茶马古道网络就一直会得到维系,茶也成为维持古道存在的维系商品,这就使得茶马古道具有很强的生命力,不可中断。

③滇川藏地带是茶马古道网络的核心地带。

若从茶成为古道维系商品的角度看,茶马古道的范围更为广泛。

自唐宋以来,地处世界屋脊带的欧亚大陆连接通道都在向茶马古道转型,其中一个基本原因是生活在世界屋脊带的民族自唐宋以来都形成了恃茶性。

④由于伊斯兰教的兴起以及和佛教的冲突,连接欧亚大陆的丝绸之路一度处于萧条状态,很多商品开始走海路。

随着漠北回鹘(回纥)西迁(见《旧唐书·回纥传》)及其向丝绸之路的移动,丝绸之路性质开始变化。

根据古文献记载,吐蕃是较早出现饮茶习俗的民族之一,另一个较早出现饮茶习俗的民族是回鹘。

《新唐书·陆羽传》记录了回鹘市茶的情况,说“时回纥入朝,始驱马市茶”。

唐代封演所著《封氏闻见记》卷六《饮茶》也有记录说“往年回鹘入朝,大驱名马,市茶而归,亦足怪焉”。

西迁到丝绸之路上的回鹘把饮茶习俗也带到了丝绸之路上。

随着回鹘恃茶行为的形成,茶的需求剧增。

宋、明以来文献中记录的西部茶马互市以及西域对茶的大量需求,也是一个重要的证据。

从古道维系商品的角度看,丝绸之路从唐宋开始便向茶马古道转型,这时饮茶习俗已延伸到帕米尔山系和天山山脉。

⑤全民饮茶的习惯随着茶马古道也扩散到了丝绸之路的网络上,整个阿尔泰语区域民族现在也成为恃茶民族,他们的饮茶形式主要是奶茶。

“茶”的读音在整个阿尔泰区域语言中基本形式是“chaj”,这一形式通过丝绸之路传播到了中亚、俄罗斯以及欧洲很多国家。

北方丝绸之路上大量民族全民喝茶习惯的形成,改变了北方丝绸之路的性质,使之在很大程度上带有茶马古道的性质,茶成为丝绸之路赖以延续的维系商品,不过这些地方的沙漠地区不是用马而是用骆驼运茶。

在阿尔泰山、阴山以北,还存在一条横贯欧亚东西的草原之路,也有人把这条道路归入丝绸之路,称为草原丝绸之路。

宋辽时期的契丹民族是草原之路的主要活动者,他们也开始有了饮茶的习俗。

朱彧《萍洲可谈》卷一记述说:

“先公使辽,辽人相见,其俗先点汤,后点茶,至饮食亦先水饮,然后品味以进。

”1993年,在河北省张家口市宣化区下八里村辽金张氏墓群里发现了一幅关于备茶的壁画,该墓群的其他壁画也有关于饮茶活动的记录。

壁画上的饮茶活动涉及茶碾子、茶饼、茶壶、茶盘等工具和煎茶等内容。

由此可见,当时饮茶活动已经出现在辽金地区。

⑥到明清时,大量茶叶从张家口出库伦(乌兰巴托)、恰克图至欧洲等地,茶叶读音形式在沿途各个民族语言中也是“chaj”,茶是草原之路得以年年持续的维系商品。

至清末,茶叶已占恰克图口岸全部出口商品的90%以上,从这种意义看,草原之路也转型为茶马古道。

(选自2014年12月5日《中国社会科学报》,有删改)

6.下列各项中,其性质不属于茶马古道“恃茶性”的一项是(3分)()

A.藏民懂得茶叶容易运输和保存,还能补充身体所需的营养成分,所以把酥油茶当作日常生活中必不可少的饮料。

B.蒙古族视茶为“仙草灵丹”,一块砖茶可以换一头羊或一头牛,草原上有“以茶代羊”馈赠朋友的风俗习惯。

C.朱彧《萍洲可谈》卷一记述说:

“先公使辽,辽人相见,其俗先点汤,后点茶,至饮食亦先水饮,然后品味以进。

”

D.全民饮茶的习惯扩散到丝绸之路的网络上,整个阿尔泰语区域民族也成为恃茶民族,他们的饮茶形式主要是奶茶。

【解析】朱彧《萍州可谈》的记述只是对“宋辽时期的契丹民族是草原之路的主要活动者,他们也开始有了饮茶的习俗”这句话提供了依据,并没有说已经达到“恃茶”的程度。

【答案】C

7.下列理解,不符合原文意思的一项是(3分)

()

A.大约在唐代,青藏高原民族所形成的恃茶性促使马帮穿越横断山贩运茶叶,并使之成为一种常年的必要行为,由此形成了茶马古道。

B.在茶马古道上,茶叶是古道网络存在的维系商品,它通过主干道上的很多重镇、马店延伸到崇山峻岭和牧场草原,以满足恃茶民族的需求。

C.茶马古道的范围广泛,滇川藏地带局域古道是其核心地带,自唐宋以来,地处世界屋脊带连接欧亚大陆的通道也都向它转型。

D.从茶马古道维系商品的角度看,从唐宋开始,北方丝绸之路上大量民族全民恃茶习惯的形成使茶叶成为丝绸之路赖以延续的维系商品。

【解析】范围不当,“它通过主干道上的很多重镇、马店延伸到……”错,原文说“这些支线上又有很多马店”,可知“马店”不在“主干道上”。

【答案】B

8.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是(3分)

()

A.《宋史》卷二十六说“夷人不可一日无茶以生”,是说夷人每天的饮食结构中离不开茶,这说明当时茶已经成为他们生活中必不可少的一部分。

B.宋、明以来的文献记录了西部茶马互市以及西域对茶的大量需求的相关内容,这可以证明西迁的回鹘把饮茶文化及恃茶性带到了丝绸之路上。

C.丝绸之路上大量民族全民恃茶情况的出现,表明北方丝绸之路在很大程度上带有了茶马古道的性质,茶叶逐渐上升为北方丝绸之路的主要商品。

D.茶叶成为茶马古道、北方丝绸之路以及草原之路得以存在和持续的维系商品,清末茶叶占到恰克图出口商品的90%以上,这个事例就足以证明。

【解析】强加因果,“茶叶已占恰克图出口商品的90%以上”是清末的数据,只能证明清末草原之路的情况,不能作为清末以前“茶叶成为……的维系商品”的原因。

【答案】D

3、(选考)文学类文本阅读(25分)

9.(2015·河南郑州三模)阅读下面的文字,完成

(1)~(4)题。

夏日里的最后一趟班车

符浩勇

夏日的黄昏,西斜的日头仍不肯减弱炽烈灼人的威力,贪婪地俯视着金黄的田野。

李茂的粗布汗衫已被汗水湿透,贴在他单薄的身上,裤袋里那只借来的小灵通又响起短信息铃声。

他真想停下手中的镰刀,直起身子歇息一会儿,看看小灵通里传来什么信息。

其实,他知道,小灵通里一定是城里的朋友发来的有关民办教师转正的信息。

他读完高中,就在小学当代课老师,八年后转为民办教师,山里人简称民师。

二十多年过去,期间每隔三年,县里都组织人员来山里小学听课,考察民师的教学质量,优中选优,推荐转正。

尽管每次他都被推荐填写申请表,可最后批下来的却总是别人。

听说,今年是最后一次民师转正了,赶不上这趟班车,就别想再找到座位了。

但是,他身后“嚓嚓”的割稻声追了上来,妻子在后面说:

“天不早了,赶紧些,割完这一畦,明天就结束得早些,你还可以赶回学校去。

”

他顾不得腰酸腿痛,掏出小灵通匆匆看过信息,知道明天县教育局就敲定民办教师转正名单,朋友说他凭硬件是最有希望的。

他心中不由掠过一阵喜悦,手里的镰刀也快多了。

这时,隔河那边的田野传来一个男人的喊声:

“收工吧,别累坏了身子,明天再割。

我再请几个小工,一天割完。

”喊话的是王详堂。

他在小学当教师没几年,就称病转行,后又开商店。

如今手头松了,每逢收割季节,总是请人来帮忙。

他生怕妻子听见后生出埋怨,妻子却已经甩过话来:

“你看人家王详堂,早下海经商,农家活都不用自己忙。

这次,如不能转正,你就乖乖回来帮我干活!

”

为缓和气氛,他赔着笑脸说:

“你说离开学校,离开孩子,我还能干什么?

人各有志嘛!

都说我这回一定会民师转正。

”

“你离不开学校?

学校都放农忙假了,可你班上李记那帮学生,也不见谁来帮你一把。

”妻子唠叨着挖苦他。

“你……你怎么能这样说?

”他好像受了侮辱,陡生怒气,可看到妻子黑瘦的脸,看到前面待割的那片田,心一软,愤怒又咽下去了。

回到家里,天已黑透,他掏出小灵通再看信息内容。

其实在田头时他不止一次看过城里朋友发来的信息:

最后一趟民师转正明天就可确定,但竞争非常激烈,如可能,今晚进城来疏通关系,以防万一。

后面还有一个信息说,因为是集体讨论,需要打点每一个参会讨论者。

他苦笑着摇了摇头。

他曾在梦里,追赶着辆慢吞吞的班车,自己终于挤了上去,可他不敢对妻子吭一声。

吃过饭,他给城里的朋友回了信息:

听天由命吧,吉人自有天相。

妻子对他说:

“听说,你班上李记他们家已收割完了,你是他们的老师,你去请他们,要是他们肯来帮忙,明天一个上午就可割完。

”他听后犹豫了:

李记他们是毕业班学生,平日功课紧,放假又帮家里忙,好不容易休息一下,怎可又烦扰他们?

但一想到妻子明天又要在烈日下蒸烤一天,而时令也不等人,他便硬着头皮走出家门。

刚走近李记家,未进门就听见屋里王详堂的嗓门:

“明天,你让孩子们来帮忙,有酒有肉,一天每人20元。

”下面的话他没听完就拔腿回家了。

次日,天刚蒙蒙亮。

李茂和妻子拖着疲惫来到了田头,却见薄雾中十多个人头在稻穗中起伏,他走上去:

“李记,你们怎么来了?

王老师不是请你们了吗?

”孩子们七嘴八舌地回答:

“我们不稀罕他的钱,我们在放假前早约好了,等家里收割完就一起过来帮忙……”

妻子显然被孩子们的言语感动,她对李茂说:

“你招呼孩子们收割,我回家张罗饭菜,你们师生今天叙叙情。

”孩子们却婉言拒绝了。

李茂很生气,说:

“你们瞧不起老师了,老师再穷,也请得起一顿饭。

”没想到,李记颤抖着声音说:

“我们不嫌老师穷。

要是你像王详堂一样去经商,也早富了,但谁来教我们啊?

……”他听罢竟一时语塞,心想,这回如果民师转正了,他会潜心一辈子陪伴山里的孩子。

正午时分,稻子终于割完了,李茂的心里充满收获的喜悦,他同孩子们约好明天就回学校去。

等孩子走远,他裤袋里的小灵通又响了,是城里的朋友打来的,告诉他:

最后一次转正名单已确定,可惜他落选了。

本来会议上对他是有争论的,都说像他这样的条件,早些年就应该转正了,可现在,他的年龄早过了规定年限……

他听着愣住了,这让他怎么对妻子和孩子们说呢?

朋友在电话那头还在说:

“最大的遗憾是,这一次没能转正的民师将被清退,离开教师队伍……”他听不清后面的话,脑海里却浮现一个恍惚的画面:

一辆破旧的班车从他身边呼啸而过,他手里却攥着一张皱巴巴的过期车票……

(选自作家同名小说集,有删改)

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)()

A.小说讲述了民办教师李茂在最后一次民师转正中落选的故事。

第2段用倒叙方式简要交代他二十多年的从教经历,有利于突出故事主线,使情节不蔓不枝。

B.对称病转行后经商发财的王详堂,小说着墨不多,仅用两处典型的语言描写就刻画了一个财大气粗的暴发户形象,与李茂形成了鲜明对比。

C.李记等一群孩子拒绝了王详堂许诺的优厚报酬,相约无偿帮李茂收割,孩子们的淳朴善良正是李茂多年来不忍放弃乡村教师这一职业的原因。

D.“他听着愣住了,这让他怎么对妻子和孩子们说呢?

”这句话既表现了李茂的失望和震惊,也流露出他为自己放弃疏通关系的草率决定而后悔的心理。

E.李茂的妻子虽对丈夫有埋怨和挖苦,但从她催促丈夫快些割稻以便赶回学校,以及想为孩子们准备饭菜这些情节可以看出她也是个顾全大局、通情达理的人。

【解析】答B给3分,答E给2分,答C给1分,答A、D不给分。

A.“倒叙”错,应为“插叙”。

C.“孩子们的淳朴善良正是李茂多年来不忍放弃乡村教师这一职业的原因”表述绝对化。

D.“流露出他为自己放弃疏通关系的草率决定而后悔的心理”分析不当。

【答案】BE

(2)从全文看,小说开头的环境描写有什么作用?

请作简要分析。

(6分)

答:

【解析】景物描写的作用可以从内容和结构两个方面来分析。

内容上,首先交代了故事发生的时间(“夏日炽热灼人、稻谷成熟待收的季节”);其次渲染了气氛(“酷热”),烘托了人物心情(“生活压力下内心的焦灼不安”)。

结构上,推动了情节发展,为后文写李茂因为心疼妻子以及想要按时赶回学校而不得已请学生帮忙等情节作铺垫。

【答案】①突出了夏日炽热灼人、稻谷成熟待收的季节特点;②表现李茂在工作之余还要冒着酷热收割稻谷的艰辛;③烘托了李茂在各种生活压力下内心的焦灼不安;④为后文写李茂因为心疼妻子以及想要按时赶回学校而不得已请学生帮忙等情节作铺垫。

(每点2分,答出任意三点、意思对即可)

(3)小说中李茂这一形象有哪些特点?

请作简要分析。

(6分)

答:

【解析】人物形象的特点,可从事件、事件中人物的言行中去揣摩。

如二十多年的坚守,能看出他“热爱教育”;不去疏通关系,可以看出他自尊正直;等等。

【答案】

(1)热爱教育(或爱岗敬业,执着于教育事业):

扎根乡村教育二十多年,虽然一直未能转正也不愿离开学校和学生,始终坚守民师岗位;教学能力过硬,每次都被推荐为转正人选。

②体谅妻子:

面对妻子的埋怨和不理解,他赔笑脸缓和气氛;心疼妻子劳作辛苦而强忍愤怒。

③爱护学生:

听到妻子挖苦学生,他陡然生气;担心学生们功课紧张、休息短暂而不忍心请他们帮忙。

④自尊,正直:

不愿意为转正而疏通关系打点评委,宁可听天由命。

(每点2分,其中概括1分,分析1分;答出任意三点、意思对即可)

(4)小说最后一段以李茂脑海里浮现的一幅画面结尾好在哪里?

请结合文本加以探究。

(8分)

答:

【解析】从回答的角度来说,这类题目往往需要从结构、人物形象塑造、表达、主题、情节等方面来回答;从内容的理解来说,用画面的方法来结尾,使小说委婉含蓄,主人公的痛苦与失落,社会的不公,命运的无情、读者的无奈之感都在这画面中隐含着。

【答案】①结构上,照应标题及前文多次写到的“班车”,使小说首尾呼应,情节紧凑,结构完整。

②人物形象塑造上,用脑海中浮现的恍惚画面代替激愤痛苦的语言行动,更能突出主人公梦想落空的失望和无助,增强了人物的悲剧性。

③表达上,用呼啸而去的班车象征最后一次转正机会,用“皱巴巴的过期车票”象征主人公因年龄超限而错失的转正资格,形象生动,耐人寻味。

④主题上,画面揭示了手握车票却上不了班车、坚守岗位却被剥夺转正资格甚至教书权利的反常现象,批判了社会的不公和命运的残酷,深化了主题。

(答出一点2分,答出两点5分,答出三点以上8分,意思对即可;如有其他理解,言之有理也可酌情给分)