浙江专用版高考语文总复习专题十七文学类阅读散文阅读Ⅱ讲义.docx

《浙江专用版高考语文总复习专题十七文学类阅读散文阅读Ⅱ讲义.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江专用版高考语文总复习专题十七文学类阅读散文阅读Ⅱ讲义.docx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

浙江专用版高考语文总复习专题十七文学类阅读散文阅读Ⅱ讲义

散文阅读

Ⅱ 真题研练 方向比努力更重要

总体要求

分项考点

同专题十六文学类阅读·小说阅读Ⅱ。

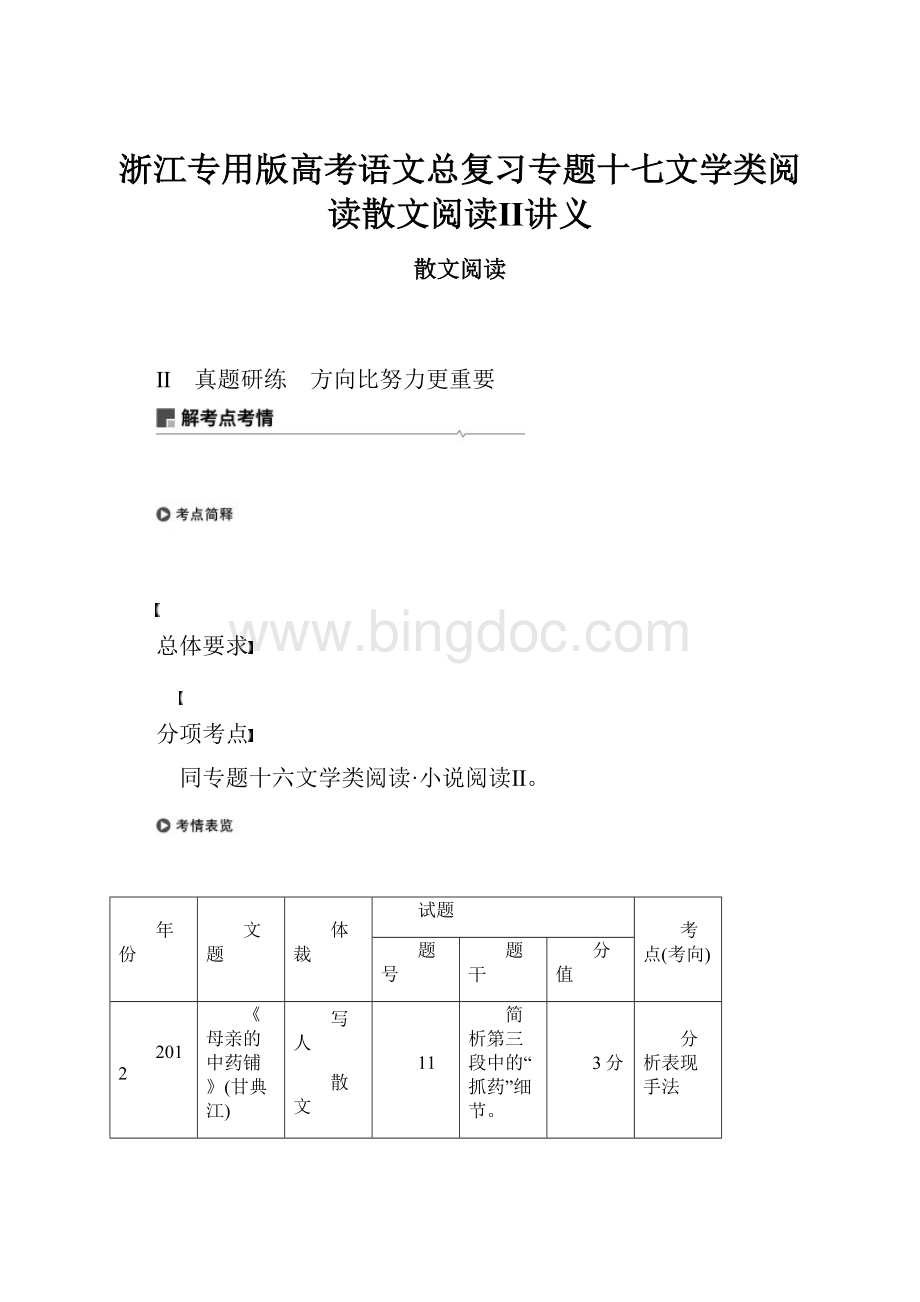

年份

文题

体裁

试题

考点(考向)

题号

题干

分值

2012

《母亲的中药铺》(甘典江)

写人

散文

(当代

散文)

11

简析第三段中的“抓药”细节。

3分

分析表现手法

12

第四段中作者写由药名引发的联想,有何用意?

3分

分析创作意图

13

文中为什么用较多的笔墨写“甘草”?

4分

分析创作意图

14

赏析文中画线的句子。

5分

分析表现手法

15

作者在文末说“母亲就是我人生一味无价的中药”,联系全文谈谈你对这句话的理解。

5分

探究句子意蕴

2013

《牛铃叮当》

(李清明)

状物

散文

(当代

散文)

11

第四段中“铁牛”“拖拉”加上引号,有什么特别用意?

3分

赏析精彩词语

12

赏析第五段中画线句。

4分

分析表现手法

13

作者为什么把牛犊引发的纠纷称作“黑色幽默”?

3分

理解词语含义

14

文中多次写到“牛铃”,有什么艺术效果?

5分

作品形象的欣赏

15

简要概括本文主旨,并谈谈你的感悟。

5分

概括作品主题、创意解读

2016

《母亲》

(何家槐)

写人

散文

(现代

散文)

11

根据文中画波浪线部分,用两个词概括母亲劳作的特点。

2分

作品形象的欣赏

12

简析“催,催,催,催;催,催,……”对表现人物的作用。

3分

赏析精彩词语

13

母亲和行人的对话在文中出现了三次,这样安排有何用意?

4分

精彩语言的品味

14

结合上下文,赏析文中画横线部分。

5分

分析表现手法

15

联系全文,评价母亲这一人物。

6分

作品形象的欣赏与评价

2018

《汴京

的星河》

(叶文玲)

叙事

散文

(当代文

化游记)

10

作者的兴奋情绪在文中画横线部分表现为怎样的语言特点?

4分

精彩语言的品味

11

文中画波浪线部分连用10个“一”,具有怎样的艺术效果?

5分

精彩语言的品味

12

从结构上分析作品为什么先写街、再写人、后写灯。

5分

作品结构的分析

13

根据全文,分析作者“感到如此新奇和庆幸”的深层意蕴。

6分

探究句子意蕴

1.选文:

从性质上看,以状物、写人散文为主,兼及其他;从时间上看,以当代散文为主。

2.题型与分值:

题型全为主观题,由原来的五道题变为四道题,总分值20分一直未变。

随着题量的减少,局部题减少,涉及全文的综合题加大。

3.考点:

以分析表现手法、精彩语言的品味、作品结构的分析、文本意蕴的分析与探究为高频考点。

4.素养:

仅凭题干指向看,突出对审美素养的考查,像赏析词语、句子,品味精彩语言,分析表现手法这类审美鉴赏设题多、分值大。

一、(2018·浙江)阅读下面的文字,完成文后题目。

汴京的星河

叶文玲[注]

孩提时,我有许多美丽的憧憬,天真的梦。

那时,我最喜欢看天上的星河。

夏夜仰望那缀满星星的夜空,我会几个小时地坐着发痴,小脑瓜里整个儿盘旋着关于星星月亮的种种神话传说。

于是,我总相信月宫里有嫦娥,早晚有一天会从那影影绰绰的桂花树下飘飘走出,而那璀璨的星星呢,一定是那些调皮的小仙女随意抛洒的宝石珠贝。

我很想什么时候飞上天去,抓住天幕的一角轻轻一抖,让这些明亮得耀眼的珠宝纷纷落下来,穿过云端,落到人间。

傻念头想过万万千,我却从不以为可笑,倒觉得这些记忆,永远像蜜汁一样醇甜。

大概就因为这颗未泯的童心吧,一些别人认为是不算稀奇的事,在我,却总要兴奋地大喊大叫。

现在,我就又想叫喊了:

最近,我真的看见了天上落下的星河——那明亮得耀眼的珠宝。

那是在汴京——开封。

这个赫赫有名的宋代京都汴梁城,果真又一次牵下了天上的星河,让无数次揣想过《东京梦华录》笔下灯宵月夕的我,感到如此新奇和庆幸。

素享盛誉的汴京,果不负人愿。

在月华皎皎的元宵节,它再次以花光满路千门如昼的姿颜,呈现了它非同寻常的辉煌。

非是我这个初来乍到的外来客言辞夸大,我总觉得在汴京看灯会,别有一番意趣,在灯会中看汴京,别有一番别处难以得见的古城神韵和京都风光。

这种新奇有趣的感觉缘何而来?

是因了那些盏灯,也因了那看灯的人,也因了那挂灯的街。

先说那街。

汴京的街,古今相映成趣,一片繁荣。

路这厢,高高耸立起一幢幢现代化大楼;路那厢,则一色是明清风味的木柱木门木栅,特别是那雕镂朱漆的木窗棂,很能教人想起白话小说中所写的布衣小帽的“市井人家”。

甚至连门口那长垂的竹帘一动,你都会蓦然一惊:

是要走出一位肩搭长巾鼻头抹了点白粉的“酒保”,还是珠钗满头罗裙曳地的“女娇娃”?

且说那人。

也许正月正是“闲月”吧,不大的汴京城竟拥集了这么多的“闲人”。

紧挨着相国寺的小商品市场,设在一条长而又长的窄巷内,天天人头攒动,熙来攘往,那琳琅满目的小摊和形形色色的顾客,还真像升平鼎盛的北宋“相国寺万姓交易”的盛况呢!

那儿,摆着那么多卖各色小吃的食摊,香气四溢,烟雾腾腾,碗盏丁冬,吆声大作。

那个素享盛名的“第一楼”,更是整日价顾客盈门,座无虚席。

这一切,不也大有向以时令小吃著称天下的汴京城遗风么?

但是,我晓得,这盛况,这胜景,前些年是断断没有的,假如没有改革开放的新经济政策带来的繁荣,一向贫寒的豫东农民,能这样衣帽鲜亮亮、脸上油光光地率领举家老小来开封大饱眼福和口福吗?

今年,到开封游逛的人特别多,游逛的最主要目的,就是来观灯。

再说那灯。

我们抵达之时,虽是正午,却见鼓楼、龙亭这些主要街区,俱已“东风夜放花千树”了。

说也怪,越盼淡月胧明,偏偏日落迟迟,待挨得黄昏近,笑语喧,好心的主人却又劝阻道:

此时去观灯,保准你们挨都挨不到跟前!

纵然心急难耐,也只好耐下心来,远远地站在门口,放眼眺望长街,果然是人潮滚滚,黑压压一片。

虽未亲临,可是一阵阵传来的欢声笑浪,越发教你心痒痒得如痴如醉了。

好容易等到了“灯火阑珊”时。

哦,这话儿也许不算准确,已是夜露生凉月横中天了,兴致浓浓的观灯人,还是一簇簇一队队地蜂拥不绝。

汴京城名不虚传,而汴京人也果有奇术异能!

你看那一盏盏巧夺天工的彩灯,真个是收尽了祥云五色荧煌炫转,那千百盏争奇斗俏的灯,一一地当街密密地排列开来,交相辉映,金光四射。

近近地看,真是千姿百态,大放光华,直教人眼花缭乱;远远地望,只见高高低低,五颜六色,飞旋流转,闪闪烁烁,道它是银河垂地,一点也不夸张。

不信的话,此时你抬头望望中天,平日如练的素月,也悄然失色,端端地消淡了许多光华。

古人观灯,只能欣赏那奇巧百端的扎灯技艺,点的是蜡烛,糊的是绢纸,纵然巧夺天工,也难经风吹雪打;而今的灯,有了科学技术辅佐,自然更加高明。

你看那腾跃而起的奔马灯浑身通亮,那纵马奔驰的勇士目光如炬;那能与人对话的机器娃娃灯前趋后仰,憨态可掬;那大书“为民作主”的扇子灯来回穿梭,熠熠生辉。

呵,怪不得,所有的看灯人都不恋恋于那些只有光色,只亮不转的小灯,却把以上那些巨大的,既有传统技巧,又有现代化特色的新鲜有趣的大转灯,密匝匝地围了个水泄不通。

一点不错,尽管灯节是古老传统,但人,毕竟是80年代的人,现代人最仰慕的还是科学技术和现代文明啊!

兴尽欲归时,在长街的拐角处,却又见到了一幅教我怦然心动的景象——一间小木楼的门窗呀地一声启开,一根长竹竿软软地伸将出来,竹竿头上,滴溜溜地悬了一盏八角宫灯,那宫灯虽小,款式却玲珑剔透,做工也极精致细巧。

一时间,我没看清灯壁上那悠悠旋转的花卉图样,只觉得像飘过去一簇飞花,一团流云……

我看得呆了,循了那挑灯的手望去,恍恍的灯影下,只见是一个穿猩红雪衫的姑娘。

许是那衣衫太红,那灯光太朦胧了,我看不清姑娘的眉眼儿,只见她那笑盈盈的脸蛋儿,被身上那件红衫,手中的那盏红灯,映照成了一团艳艳的红云…

那红云,那灯影,久久地晃在我的眼前,直伴着我进入梦境。

午夜,我果然重温了少年时的梦——我见那闪闪烁烁的星星,都从天河里飞溅下来,变成了“灯雨”,洒落在汴京城……(本文有删改)

编者注

叶文玲,女,1942年生于浙江台州,当代著名作家。

15岁因受哥哥被错划为右派的牵连而中学辍学,1962年迁居河南,1986年回到浙江。

至今已有800多万字39本作品集及一部8卷本《叶文玲文集》出版。

代表作品众多,其中《心香》获全国优秀短篇小说奖,《无梦谷》《秋瑾》《敦煌守护神》获得鲁迅文艺奖,《心泊千岛湖》获首届冰心散文奖。

先后有《我的“长生果”》和《乌篷摇梦到春江》两文入选中小学教材。

第一步:

关注标题

标题点明了文章写作的地点和对象,“汴京”“星河”两词富有文化味、文学气息。

第二步:

理出思路

本文以“我”游览开封灯会为线索,先从虚笔“孩提时的星河梦”入题,引出观赏汴京灯会新奇和庆幸之感,再依次描绘汴京繁华的街市、观灯的人流和巧夺天工的彩灯,后以“果然重温了少年时的梦”回应开头。

第三步:

概括主旨

本文通过观赏汴京灯会的描绘,赞美了百姓生活富裕、精神焕发和非凡的创造力,庆幸遇到改革开放的好时代,为古老的技艺与现代科技的融合而欣慰。

1.作者的兴奋情绪在文中画横线部分表现为怎样的语言特点?

(4分)

答:

________________________________________________________________________

参考答案 评分标准:

①用词夸饰,辞彩绚丽。

②运用铺陈、排比语句。

③语气急切:

用副词“果有”“真个”等加强语气,用“你看”“你抬头”等表现急于分享的兴奋心情。

(每点1分,答出三点得4分)

答题提示:

语言特点,可以从“词语”(炼字、叠词)和“句式”(骈句、长短句、对偶句、排比句;长短句、整散句)的角度加以分析,也可以从“修辞”(比喻、化用等使语言准确、鲜明、生动)和“描写”(动静结合、视听结合、铺陈渲染)的角度加以考虑。

对语言特点的考查,并不是一个新的题型,但是在题干中加入“兴奋情绪”这个限制,变笼统考查为精准定向考查,这一点是需要考生重点关注的。

只是背诵以上知识点,还不足以应对此题的作答,真实的分析和精准的表达是完成本题的关键。

在兴奋情绪的主导下,作者使用了大量的辞彩绚丽的词汇,比如“五色荧煌”“争奇斗俏”“交相辉映”“金光四射”“千姿百态”“大放光华”等,同时也使用了“果有”“真个”等副词和“你看”“你抬头”等提醒性动词加强急切的语气。

为了配合这种情感抒发,还采用了“盏盏”“密密”“近近”“远远”“高高低低”“闪闪烁烁”等大量的叠词进行强调和夸张。

而在句式选用上,铺陈与排比相结合,将作者初次看到梦中景象的兴奋情绪表达得淋漓尽致。

把汴京彩灯以“那一盏盏……那千百盏……近近地看……远远地望”这样的句子呈现在读者面前,一气贯通,气势如虹。

2.文中画波浪线部分连用10个“一”,具有怎样的艺术效果?

(5分)

答:

________________________________________________________________________

参考答案 评分标准:

①连用10个“一”将“东京梦华”定格于一个特定的现实场景,使得作品有开有合。

②前文渲染的是“闹”,此处连用“一”凸显的是“静”,形成强烈反差。

③前文铺陈的是“繁”,此处聚焦于“一”,梦与现实交相呼应,让作品余韵十足。

(第一点1分,后两点各2分)

答题提示:

浙江卷前几年的赏析题比较笼统,题干表述为“赏析画线句子”。

考生从修辞、表达方式、表现手法、语言特色以及篇章结构等角度,依次梳理过来,一般都会得到比较满意的分数。

但是回答本题再使用所谓的“答题模板”,堆砌术语,泛泛而谈,很难再得到满意的分数。

2018年浙江卷的10题和11题,都体现了定向精准赏析的特点,考生应该让文本分析真实发生,使文本材料与自己的观点水乳交融。

材料中的10个“一”实际上是定格了一幅让人怦然心动的画面:

一间小木楼——一根长竹竿——一盏八角宫灯——一簇飞花——一团流云——一个姑娘——一团红云。

这种艺术效果首先体现在场景的营造上,就像一个电影的长镜头,将以上景物一一定格。

画面感强烈,使读者身临其境。

其次勾连全文,10个“一”所实现的第二个艺术效果是与上文形成了强烈反差。

前文中作者极力渲染的是汴京灯会的“闹”,而当作者“兴尽欲归时”,此处凸显的却是长街拐角处的“静”。

如果说前文的“闹”,作者是有心理准备的,而此处的“静”则是作者的邂逅,这体现了情绪和情感的错位。

同时“闹”的是“铺陈”,“静”对应的是“质朴”,前“繁”后“简”,让梦与现实相呼应,增强了文章的感染力。

3.从结构上分析作品为什么先写街、再写人、后写灯。

(5分)

答:

________________________________________________________________________

参考答案 评分标准:

①先写街的繁荣做铺垫,引出人潮汹涌。

②再写游人众多,为后面观灯受阻埋下伏笔。

③最后写观灯盛况,把作品推向高潮并点题。

④层层铺垫,层层推进。

(每点1分,答出四点得5分)

答题提示:

文章结构是作者内在的行文思路的外化,该题题干中已经明确告知了文章的结构是“先写街、再写人、后写灯”,考生需要对此结构做出合理的分析和评说。

繁荣的街道是作为背景出现的,以此引出汹涌的观灯人潮,“街”为“人”做了铺垫;街上满是游人,正是这众多的游人,使作者一行不能快速地看到梦中之景,“人多”为“观灯”受阻埋下伏笔;观灯是本文的核心内容,正是因为这繁华的街和拥挤的人,才能体现出灯会受人欢迎的程度,街——人——灯,层层铺垫,层层推进,将作品推向高潮并借此实现点题的目的。

另外需要注意的是,结构特点在题干中已经告知,但要求考生结合文本进行分析,所以在作答的过程中,需要简单叙述一下街道、人群、灯会各自的特点,而不能简单地抄写题干内容。

4.根据全文,分析作者“感到如此新奇和庆幸”的深层意蕴。

(6分)

答:

________________________________________________________________________

参考答案

(1) 评分标准:

①庆幸遇上了改革开放的好时代,对城市发展新气象感到新奇。

②有感于游人众多,人民生活富裕,精神焕发。

③现代科技让汴京灯节重现历史繁华,实现了“我”的“星河梦”。

(每点2分)

参考答案

(2) 评分标准:

庆幸:

①遇上了改革开放的好时代;②观灯让“我”圆了“星河梦”。

(2分,每点1分)

新奇:

①游人众多,人民生活富强,精神焕发;②城市发展现新气象;③现代科技让汴京灯节重现历史繁华。

(每点1分,答出三点得4分)

答题提示:

分析作者“感到如此新奇和庆幸”的深层意蕴,既要有整体阅读的观念,着眼于全文分析;又要有深度阅读的追求,深入探究作品内在多层次的意蕴。

答此题,先整体阅读,做到前瞻后顾,全面观照。

先结合开头,知道这种“新奇”“庆幸”感是紧承孩提时代的“星河梦”而来;接下来,在这种感受的统领之下,依次描绘街、人、灯;最后又回到开头。

再要结合写作的时代背景。

文中有“80年代”“改革开放的新经济政策”等表时代的词语,抓住这些词语分析那个时代的人会对什么感到“新奇”,又会对什么感到“庆幸”。

答题时可以分别回答“庆幸”“新奇”的深层意蕴,也可将二者结合在一起回答。

二、(2016·浙江)阅读下面的文字,完成文后题目。

母 亲

何家槐

看见一阵人穿得清清楚楚的打她身边走过,母亲亮着眼睛问:

“你们可是看火车去的?

”

“是的,阿南婶!

”

“我也想去。

”

“要去就去,又没有谁阻止你。

”

可是母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止。

她成年忙碌,尤其是在收豆的时候。

这几天一放光她就起身,把家事料理妥当以后,她又忙着跑到天井里,扫干净了地,然后取下挂在泥墙上,屋檐下,或者枯树枝中间的豌豆,用一个笨重的木槌打豆。

这几天天气很好,虽则已是十一月了,却还是暖和和的,象春天。

母亲只穿着一身单衣,戴一顶凉帽,一天到晚的捶着豌豆,一束又一束的。

豆非常干燥,所以打豆一点不费力,有许多直象灯花的爆裂,自然而然的会裂开,象珍珠似的散满一地。

可是打完豆以后,她还得理清枯叶泥沙,装进大竹篓,而且亲自挑上楼去。

这些本来需要男子做的事,真苦够她了。

催,催,催,催;催,催,……

她一天打豆,很少休息,连头也难得一抬。

可是当她听到火车吹响汽笛的时候,她就放下了工作,忘神地抬起头来,倾听,闭着眼思索,有时还自言自语:

“唉,要是我能看一看火车!

”

车站离我们家里并不很远,火车经过的时候,不但可以听到汽笛的声音,如果站在山坡上,还能够看见打回旋的白烟。

因为附近有铁路还是最近的事,所以四方八面赶去看火车的人很多。

母亲打豆的天井,就在大路旁,村里人都得经过她的身边,如果要去火车站。

一有人过去,她总要探问几句,尤其当他们回来的时候:

“看见了没有?

”

“自然看见了,阿南婶!

”

“象蛇一样的长吗?

”

“有点儿象。

”

“只有一个喷火的龙头,却能带着几十节几百节的车子跑,不很奇怪吗?

”

“真的很奇怪。

”

因为她象小孩子似的,不断地问长问短,有许多人简直让她盘问得不能忍受:

“我们回答不了许多的,阿南婶,最好你自己去看!

”

“我自己?

”

她仿佛吃了一惊,看火车,在她看来象是永远做不到的事。

“是的,你要去就去,谁也不会阻止你!

”

可是母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止。

她一生很少出门,成年累月的给钉在家里,象钉子一样。

在这呆滞古板,很少变化的生活中,她对火车发生了很大的兴趣。

那悠长的,古怪的汽笛,尤其使她起了辽远的,不可思议的幻想,飘飘然,仿佛她已坐了那蛇一样长的怪物飞往另一世界。

不论什么时候一听到那种声音,她就闭上眼睛,似乎她在听着天外传来的呼唤。

完全失神一样地,喂猪她会马上放下麦粥桶,洗衣服她会马上放下板刷,在煮饭的时候,她也会立刻抛开火钳,有时忘了添柴,有时却尽管把柴往灶门送,以致不是把饭煮得半生半熟,就是烧焦了半锅。

“你也是坐着火车回来的吗?

”

她时常问从省城回来的人。

“是的,阿南婶!

”

“火车跑得很快吗?

”

“一天可以跑一千多里路,我早上还在杭州,现在却在这儿跟你讲话了。

”

“那末比航船还快?

”

“自然自然。

”

“它是怎样跑的呢?

”

“那可说不上来。

”

“哦,真奇怪——”她感叹着说,“一天跑一千多里路,如果用脚走,脚胫也要走断了。

这究竟是怎样的东西,跑得这样快,又叫得这样响!

”

“……”

跟她讲话的人唯恐她噜

,急急想走开,可是母亲又拉住问:

“你想我能坐着火车去拜省城隍吗?

”

“自然可以的,阿南婶,谁也不会阻止你!

”

可是母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止。

她举起木槌,紧紧地捏住一束豌豆,很想一槌打下去,可是一转念她却深深地叹息了。

(原载《文学》一九三四年一月一日第二卷第一号)

第一步:

关注标题

标题点明了文章的写作对象,文体为写人散文。

第二步:

理出思路

本文以母亲与行人的三次对话为线索,从开头到“唉,要是我能看一看火车”,写母亲与行人的第一次对话,写出了母亲对火车的向往和劳作的辛苦与忙碌;从“车站离我们家里并不很远”到“就是烧焦了半锅”,写母亲与行人的第二次对话,进一步写出了母亲对火车的强烈向往与呆滞古板、很少变化的生活;从“你也是坐着火车回来的吗”到文末,写母亲与行人的第三次对话,写出了母亲因无法看火车而生出的内心的叹息与痛苦。

第三步:

概括主旨

本文通过母亲与行人三次关于看火车的对话描写,塑造了一位朴实、勤劳、辛苦又对外面生活充满着渴望的母亲形象,揭示了母亲心中梦想与生存困境的冲突、矛盾,抒发了对母亲一生为家庭付出、牺牲的感念之情。

1.根据文中画波浪线部分,用两个词概括母亲劳作的特点。

(2分)

答:

________________________________________________________________________

参考答案 评分标准:

①忙碌;②辛苦。

(一点1分)

答题提示:

解题主要依据画波浪线部分描写母亲劳作的文字,还可借助画波浪线部分前后的语句。

第一处描写母亲劳作,用了一系列动词,其中“忙着”概括了劳作的特点,联系这处描写之前的“她成年忙碌,尤其是在收豆的时候”,可用“忙碌”加以概括。

第二处描写前面写“不费力”,后面用“可是……而且……”突出了母亲劳作的辛苦,之后“真苦够她了”可视作这处描写的小结。

2.简析“催,催,催,催;催,催,……”对表现人物的作用。

(3分)

答:

________________________________________________________________________

参考答案 评分标准:

①透露了母亲内心的急迫。

②表现了母亲劳作的忙碌。

③反映了母亲对家庭的责任感。

(每点1分)

答题提示:

解答此题,要先把握词语的基本含义,然后将词语置于上下文中品味。

既要读懂“催”反复使用的修辞意义,更要仔细体悟这一动词表现了人物怎样的特点。

从词义看,“催”指叫人赶快行动或做某事。

句中反复使用这个动词,有拟声作用,形象地表现急迫感;联系上下文,如下文“她一天打豆,很少休息,连头也难得一抬”,可看出“催”表现了母亲忙碌劳作的状态。

如再联系下文母亲想“看火车”却不能如愿的描写,能读出这么多的“催”体现了母亲为家庭而甘愿牺牲自我的责任感。

3.母亲和行人的对话在文中出现了三次,这样安排有何用意?

(4分)

答:

________________________________________________________________________

参考答案 评分标准:

①同样写看火车,内容有变化,在结构上起贯穿全文的作用。

②反映了母亲向往又犹疑的复杂心理。

③询问的不厌其烦与回答的不胜其烦形成对照,丰富了母亲的形象。

(每点1分,答出三点得4分)

答题提示:

解答此类题目主要从形式与内容两个层面考量。

先谈形式层面,重点是分析对话在文章结构上的作用。

三次对话有简有繁,内容各有侧重点,问与答也都有变化;对话分别安排在文章的开头、中间和结尾,可谓贯穿全文。

再说内容层面,重点是分析三次对话对刻画母亲这一人物形象的作用。

从“我也想去”等语句可以读出母亲对看火车的向往之情,而从“我自己?

”及作者描述的“她仿佛吃了一惊”与反复出现的“母亲摇摇头,她不能去,虽则没有谁阻止”等语句可以看出母亲的犹豫不决。

此外,对话双方的态度描写也有助于母亲形象的刻画,如问者“象小孩子似的,不断地问长问短”,答者“简直让她盘问得不能忍受”“急急想走开”,对比鲜明。

4.结合上下文,赏析文中画横线部分。

(5分)

答:

________________________________________________________________________

参考答案 评分标准:

①通过比喻、排比,渲染了火车的神奇与母亲对火车的痴迷。

②通过神态、动作等细节,细腻描写了母亲好奇、陶醉和渴望的心理。

③叙事上有过渡、舒缓节奏等作用。

(前两点各2分,后一点1分)

答题提示:

先审题,注意题干比正常的句子赏析题多了个“结合上下文”的提示,暗示了应分析该部分描写在行文中的作用。

然后根据先明确所用手法,再结合语句内容赏析其表达效果的思路答题。

手法的赏析应首先从修辞方法考虑,画线句中比喻和排比的修辞方法容易辨认;其次是常规的描写手法,如“闭上眼睛”“完全失神一样”等神态描写以及末句的动作描写。

分析时可从这些手法的固有作用和特定语境中的表现效果着手,重在赏析上述手法对刻画母亲心理的表达效果。

至于行文方面的作用,要考虑上下文对话内容,从承上启下、叙事节奏的角度作赏析。

应紧扣文本作具体分析,按不同角度分点作答。

5.联系全文,评价母亲这一人物。

(6分)

答:

______________