届高考生物第一轮复习导与练.docx

《届高考生物第一轮复习导与练.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高考生物第一轮复习导与练.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

届高考生物第一轮复习导与练

第17课时植物的矿质营养

对应训练

1.对绿色植物自身来说,制约其吸收矿质元素离子的因素是()

①根细胞呼吸作用的强弱②根细胞内细胞液浓度③植物的蒸腾作用④物种自身的遗传性

A.①②B.②③C.③④D.①④

答案D

解析呼吸作用的强弱决定了提供能量的多少,而遗传性决定了载体的种类和数量。

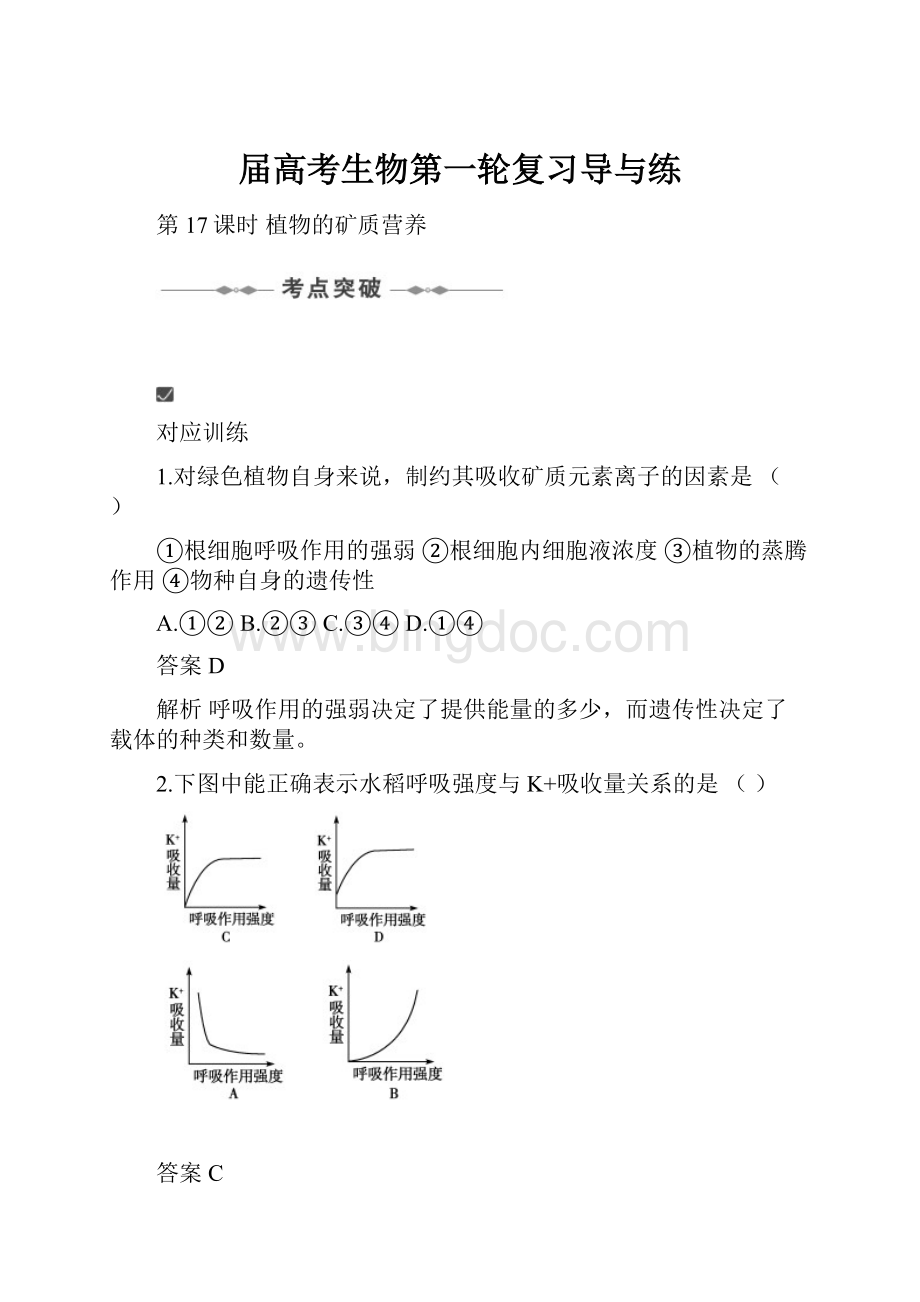

2.下图中能正确表示水稻呼吸强度与K+吸收量关系的是()

答案C

解析植物吸收钾离子是主动运输的过程,需要消耗呼吸作用为其提供的能量,所以植物对钾离子的吸收量随呼吸作用强度的增加而增加,当增加到一定程度,根细胞膜上运载钾离子的载体达到饱和,植物对钾离子的吸收将保持一个平衡值。

3.(2008年大连模拟)用完全营养液在两个相同的容器内分别培养水稻和番茄苗,假设两植物的吸水速率相同,一段时间后,测定营养液中各种离子与试验开始时各种离子浓度之比,结果如图所示:

该试验结果不能说明

()

A.植物根对水分的吸收和对矿质元素的吸收是两个相对独立的过程

B.植物对离子的吸收有选择性

C.植物对离子的吸收与溶液中离子的浓度有关

D.水稻吸收Si的载体多

答案C

解析根据题中信息“两植物吸水速率相等”和柱状图可知,植物吸收矿质元素引起营养液中离子浓度发生了变化,说明吸收水分和吸收矿质离子是两个相对独立的过程;由柱状图可知,同一植物对不同矿质元素的吸收速率不同,说明植物对离子的吸收具有选择性;而离子吸收多少,与其根细胞膜上离子载体的数目有关,水稻对Si的吸收明显多,说明水稻根细胞膜上吸收Si的载体多;植物对离子的吸收是主动运输过程,与溶液中离子浓度没有直接关系。

4.将等量的、微量的NH+4、PO3-4、K+、Ca2+共同置于100mL蒸馏水中,再放入一些新鲜的水稻根尖,一段时间后,测定溶液中上述四种离子和水的含量变化(见下表)。

实验结果可以说明()

项目

H2O

NH+4

K+

Ca2+

PO3-4

减少量

0%

23%

12%

37%

14%

①根对水的吸收和对矿质离子的吸收是两个相对独立的过程②根对矿质离子的吸收不是等比例进行的③根细胞吸收矿质离子的方式是主动运输④根吸收矿质离子的过程不受温度的影响

A.只有①②B.只有①③C.只有①②③D.都正确

答案A

5.(2009年太原模拟)如图是某高等植物中矿质元素在绿叶的不同生长发育阶段的含量示意图。

依图得出的结论中不正确的是()

A.Ca、Fe、S是植物体中只能利用一次的元素

B.N、P、Mg是植物体中可以再次利用的元素

C.N、P、Mg是大量元素,Ca、Fe是微量元素

D.叶片对N、P、Mg比对Ca、Fe、S的需求量大

答案C

解析从图中可以看出,Ca、Fe、S的含量在成叶和老叶中含量不变,可推知它们是不可重复利用的矿质元素;而N、P、Mg在老叶中含量下降,可知它们是可重复利用的矿质元素;图中N、P、Mg的含量均高于Ca、Fe、S,因此可推知叶片对N、P、Mg的需求量大于Ca、Fe、S;而依图不能判断大量元素和微量元素。

6.(2008年石家庄模拟)对植物嫩叶所必需的矿质元素Fe和Mg的来源叙述中,正确的是()

A.Fe和Mg既来源于土壤又来源于老叶

B.Fe和Mg来源于土壤,Mg又可来源于老叶

C.Fe和Mg只来源于土壤,不能来源于老叶

D.Fe和Mg来源于老叶,Mg又可来源于土壤

答案B

解析N、P、K、Mg等在植物体内以离子或不稳定化合物形式存在,属于可重复利用的矿质元素,一旦缺乏,老叶将贡献出来给新叶利用,因此缺乏症首先表现在老叶上,而Fe、Ca在植物体内形成难溶解的稳定化合物,只利用一次,当缺乏后,嫩叶先表现出症状。

矿质元素的应用

【例1】把菜豆幼苗放在含32P的培养液中培养,一小时后测定表明,幼苗各部分都含32P。

然后将该幼苗转移到不含32P的培养液中,数天后32P()

A.不在新的茎叶中B.主要在新的茎叶中

C.主要在老的茎叶中D.主要在老的根中

答案B

解析各种矿质元素吸收进入植物体以后,随着水分运输到植物体的各部分,往往以不同的方式被利用。

其中N、P、K、Mg等在植物体内以离子或形成不稳定化合物的形式存在,是可再利用的元素。

植物体一旦缺乏,可以由老的器官、组织向新生的、幼嫩的部位转移被再利用。

Ca、Fe等元素在植物体内形成了稳定的、难溶解的化合物,不能被再度利用。

变式训练

(2008年襄樊调研)番茄种子萌发后,置于完全培养液中进行培养,并对叶片进行观察,发现叶片甲中的K、P等矿质元素不断被运到叶片乙中。

下列关于叶片甲和乙的叙述正确的是()

A.甲矿质元素储备多,可将多余部分供给乙B.甲的细胞分解作用大于合成作用

C.乙的细胞比甲更趋于衰老D.叶片乙的生长速度小于叶片甲的生长速度

答案B

解析K、P是可重复利用的矿质元素,它们由叶片甲向叶片乙中转移,说明叶片甲逐渐衰老,其分解作用大于合成作用。

【例2】水和无机盐是由植物木质部的导管输送的。

用32P标记的矿质营养液培养某植物幼苗一段时间后,在根细胞中检测32P的累积量和运输量,结果如下图。

(1)根细胞吸收矿质离子的主要方式是。

(2)在与a、b、c、d四点相对应的细胞中:

①32P累积量最高的是点处的细胞,这是因为根尖在该部位没有结构。

②吸收量大小依次为。

③c点处的细胞主要靠作用吸收水分。

该处细胞的形态是下图中。

④最适合观察细胞有丝分裂的是点处的细胞。

(3)制约该植物吸收矿质离子的直接因素有()

①植物的呼吸作用②植物的光合作用③细胞膜上的多糖④细胞膜上蛋白质

A.①②B.②③C.③④D.①④

(4)由磷构成的细胞化合物有(写出两种)。

答案

(1)主动运输

(2)①a导管②c>d>a>b③渗透D④b(3)D(4)核酸、ATP

解析根的前端叫根尖,根尖可依次分为根冠、分生区、伸长区和根毛区。

根冠由薄壁细胞组成,像个帽子套在根的顶端,可保护幼根在伸入土壤时不致被坚硬的土粒所伤害。

分生区全长约1~2毫米,大部分被包围在根冠内,是产生新细胞的主要地方。

伸长区长度约几毫米,靠近分生区的细胞有分裂能力,距分生区越远的细胞,分裂活动越弱,细胞开始伸长、生长和分化。

根毛区在伸长区以上,这一区的细胞不再伸长,已经分化成各种成熟组织,因此根毛区也叫成熟区。

这一区的特点是表皮细胞的外壁向外突出形成根毛,根毛区的名称由此而来。

由于根毛的大量形成,大大增加了根的吸收面积,植物吸收水分主要是靠根毛区来完成的。

根细胞对矿质元素的吸收与其呼吸作用密切相关,尤其是有氧呼吸,因为呼吸作用为根细胞进行离子交换吸附提供了可供交换的离子,即碳酸氢根离子和氢离子;同时根细胞呼吸作用过程中合成的ATP又为吸附在根细胞表面的矿质离子进入根细胞的主动运输过程提供了能量。

1.(2008年全国理综Ⅱ,1)为了确定某种矿质元素是否是植物的必需元素,应采用的方法是()

A.检测正常叶片中该矿质元素的含量

B.分析根系对该矿质元素的吸收过程

C.分析环境条件对该矿质元素吸收的影响

D.观察含全部营养的培养液中去掉该矿质元素前、后植株的生长发育状况

答案D

解析判断某元素是否是植物的必需矿质元素,其证明思路就是在人工配制的营养液中,除去或加入某一种矿质元素,然后观察植物在不同营养液中生长发育的状况,根据前后的生长发育状况作出判定。

2.(2007年天津,6)某植株成叶正常,部分幼叶出现病态,用Ca(NO3)2根部施肥后幼叶恢复正常。

下面是施肥后根尖成熟区细胞吸收Ca2+、NO-3和H2O的示意图,正确的是()

答案C

解析成叶正常,幼叶病态,缺乏不可移动元素。

刚施肥后,土壤溶液浓度升高,植物吸水减少,随着Ca2+的吸收,吸水会逐渐增多,幼叶部分也会恢复正常。

3.(2007年江苏生物,27)植物必需的矿质元素主要是由根系从土壤中吸收而来。

影响根系吸收矿质元素的外界条件包括(多选)()

A.土壤通气状况B.土壤温度C.土壤含水量D.土壤微生物

答案ABCD

解析根系对矿质元素的吸收受外界环境因素的影响,主要与以下因素有关:

①土壤温度:

在一定的温度范围内,随着温度的升高,有利于矿质元素的吸收。

温度过高或过低都不利:

温度过高,使酶钝化,影响根系代谢活动,从而影响主动运输的能量供应,减少矿质离子吸收;温度过低,代谢减弱,主动吸收慢,细胞质黏性增大,离子进入困难。

②土壤通气状况:

土壤通气不良,会抑制有氧呼吸作用,导致产能减少,从而影响矿质元素的吸收。

③土壤溶液浓度:

当土壤溶液浓度较低时,根系吸收矿质元素的速率随土壤溶液浓度的增加而增加。

但是,土壤溶液浓度增加到一定程度以后浓度再增加,根系对离子的吸收速率不再增加,甚至失水。

④土壤pH及土壤微生物的活动:

如在酸性条件下,根瘤菌会死亡,固氮菌失去固氮能力;在碱性条件下反硝化细菌增多,减少氮素营养的吸收。

⑤离子间的相互作用:

一种离子的存在会影响另一种离子的有效性,表现出协同和抑制两方面的作用。

4.(2006年全国)下列有关小麦根系吸收矿质元素的叙述,正确的是()

A.根吸收矿质元素所需的ATP直接来源于光合作用

B.根吸收矿质元素所需的ATP直接来源于呼吸作用

C.根尖表皮细胞对各种矿质元素的吸收量相等

D.各种矿质元素进入根尖表皮细胞需要同一种载体的协助

答案B

解析小麦根细胞中无叶绿体,不能进行光合作用,所以根吸收矿质元素所需的ATP直接来源于呼吸作用。

由于主动运输中的载体具有专一性,故根尖表皮细胞对矿质元素的吸收具有选择性,不同矿质元素的吸收需要不同的载体。

与矿质元素代谢有关的实验内容及思路集锦

(2008年黄冈模拟)某生物科技小组为了证明镁和钾都是植物生活所必需的矿质元素,他们设计了如下实验:

(1)配制溶液:

①配制完全营养液甲。

②配制无镁、钾的营养液乙。

(2)培养植株:

将长势相似、数量相同的两组玉米幼苗分别种植到两个盛有沙土的容器内,分别浇灌甲和乙营养液。

(3)观察记录:

定期观察记录幼苗生长状况。

(4)结果与结论:

①一段时间后,发现浇甲营养液的玉米幼苗生长旺盛,浇乙营养液的玉米幼苗弱小瘦黄。

②镁、钾元素是植物生活必需的矿质元素。

问题修正:

①该科技小组的实验方案不够完善、严谨。

请指出纰漏:

②请依据纰漏加以完善:

。

进行实验设计过程要充分运用单一变量原则,这是关键。

答案①错误一:

乙液配制有误;错误二:

沙土栽培错误;错误三:

缺少对症状植株恢复的步骤②a.应分别配制缺镁和缺钾的营养液;b.应将植株进行无土栽培;c.在症状植株的营养液中添加相应缺乏元素,观察症状是否消除

解析证明某元素为植物必需矿质元素的实验设计中,应注意四点:

①设置实验应严格遵循单一变量原则,即证明镁是植物必需元素时,应设置2组,完全培养液和缺镁培养液。

②在配制培养液时,应控制所用材料不能影响培养液的成分,本题中用沙土培养就有可能使容器中出现镁或钾。

③选取的植物应在各方面相同,实验结果才更准确。

④在缺素培养液中培养的一组实验,出现缺素症状后应再添加所缺元素,看能不能恢复正常,实验设计才更严密。

变式训练

(2008年南京质检)某校研究性学习小组在设计验证Ni是必需矿质元素的实验时,设计了下列四组实验,你认为其中最恰当的是()

答案C

1.番茄种子萌发露出两片子叶后,生长出第一片新叶,这时子叶仍具有生理功能。

对一批长出第一片新叶的番茄幼苗进行不同处理,然后放在仅缺N元素的营养液中进行培养,并对叶片进行观察,最先表现出缺N症状的幼苗是

()

A.剪去根尖的幼苗B.剪去一片子叶的幼苗

C.剪去两片子叶的幼苗D.完整幼苗

答案C

解析根据题意,番茄种子萌发露出两片子叶后,生长出第一片新叶,这时子叶仍具有生理功能,子叶的功能是为种子的萌发提供营养,其中含有N元素。

所以两片子叶都剪去的幼苗最先表现出缺N的症状。

2.如图是洋葱根尖表皮细胞的细胞膜在不同含氧情况下从硝酸钾溶液中吸收K+和NO-3的曲线图。

影响A、B两点和B、C两点吸收量不同的因素分别是()

①载体数量②能量③离子浓度④酶的活性

A.①②B.②①C.③①D.②④

答案B

解析根据曲线可知,A、B两点是处在曲线上升段上,还没有达到最大,此时限制因素是能量供给(即氧浓度),B、C两点的氧浓度(即ATP供给量)相同,此时对两种不同离子吸收量不同的原因是由于不同离子的载体数量不同。

3.将豌豆苗培养在硝酸铵、硫酸镁、氯化钙、磷酸二氢钾、必需微量元素和水配成的适宜浓度的营养液中(如图),一段时间后,该幼苗的生长状况是()

A.越来越健壮

B.萎蔫死亡

C.先萎蔫后生长健壮

D.无法预测

答案B

解析在培养过程中,由于蒸腾作用失水过多,造成培养液浓度过大,根细胞不能吸收水分,甚至失水而死亡。

4.(2009年武汉模拟)对小麦由孕穗期进入开花期生理状态的叙述,恰当的是()

A.对水分的需要量不变

B.对P、K的需要量不变

C.同化作用仍然大于异化作用

D.营养器官的生长加快,为生殖器官提供更多的营养

答案C

解析同一植物在不同生长发育时期对水分和矿质元素的需求量都不同,在营养生长期,营养主要供给营养器官,只有在开花后,营养才主要供给生殖器官。

在开花期之前,植物处于营养生长的旺盛期,同化作用大于异化作用。

5.将重量相同的小麦幼苗置于装满含有全部矿质元素的培养液甲、乙两只试管中,都用较强的光照射,只是把甲试管置于15℃、乙试管置于20℃的条件下,培养若干天。

结果乙试管中的小麦幼苗重量比甲试管的增加较多,原因是

()

A.甲的幼苗光反应产物少,限制了CO2的固定,形成有机物少

B.乙的幼苗光反应产物多,能提高CO2的固定,形成有机物多

C.提高乙的温度,能提高酶的催化效率,促进光合作用,也促进矿质元素吸收,形成有机物多

D.降低甲的温度,限制了光反应,形成有机物多

答案C

解析通过题干所述,相同的小麦幼苗培养在相同的完全培养液中,给予相同的光照,所不同的是温度。

很显然,20℃与15℃相比较,酶的催化效率较高,呼吸强度较高,矿质元素的吸收速率较高,同时光合速率也较高,这样形成的有机物相对较多。

故乙试管中幼苗比甲试管中幼苗的重量增加较多。

6.(2009年盐城模拟)既是植物生活的必需矿质元素,又是可再重复利用的大量元素是()

A.锌和磷B.钠和氯C.镁和氮D.铁和硫

答案C

7.下列有关植物必需矿质元素的说法中正确的是()

A.植物体内的矿质元素都是由根从土壤中吸收的

B.植物根部细胞膜上运送矿质元素离子的载体至少有13种

C.K、N、Mg是植物必需的、并可从老叶中获得的大量矿质元素

D.植物从土壤中吸收的矿质元素都是植物体所必需的

答案C

解析矿质元素是指除C、H、O外,主要由根系从土壤中吸收的元素,除根吸收矿质元素外,植物地上部分(如叶)也可吸收。

植物从土壤中吸收的矿质元素,并不都是植物所必需的;可用溶液培养法判断一种矿质元素是否是植物体所必需的,植物必需的矿质元素有14种,其吸收方式为主动运输,根据载体具有专一性,可知载体数量至少为14种。

N、K、Mg是可再度利用的大量矿质元素。

8.(2008年徐州模拟)下图为水稻根细胞对Si的吸收速率和氧分压的关系图,分析此图信息并选出不正确的说法

()

A.图中A、C两处用于根代谢活动的酶有很大的不同

B.A→B段,O2是限制根细胞对Si吸收速率的主要因素

C.在C点以后,通过中耕松土,可进一步促进对Si的吸收而表现为M1的曲线

D.氧分压为8时,AC曲线将演变为M2形态

答案C

解析本题以水稻吸收矿质元素为核心命题点,考查了矿质代谢及影响因素,综合考查了学生识图能力和分析能力。

A点只进行无氧呼吸,C点只进行有氧呼吸,所以酶有很大不同;A→B段,随氧分压增大根细胞对Si吸收速率也增大;由于受载体数量的限制,氧分压增大到8以后,AC曲线只能演变为M2形态,所以中耕松土也无济于事,因此C选项错误。

9.设计实验探究元素X是否属于必需矿质元素,某同学的构思大致如下:

本实验中采用甲组、乙组之间的空白对照,以及乙组中实验前(无X元素)与实验后(有X元素)之间的自身对照,其中属于对照组的分别是()

A.甲组、实验前B.甲组、实验后C.乙组、实验前D.乙组、实验后

答案A

解析本题考查不同对照类型中实验组和对照组的判定。

作为空白对照,通常将处于正常情况下的对象组(甲组)称为对照组。

自身对照的关键是看实验处理前后现象变化的差异,实验处理前的对象组状况为对照组,实验处理后的对象组变化为实验组。

10.在培养玉米的培养液中加入某种阴离子,结果发现玉米根细胞在吸收阴离子的同时,对Cl-的主动吸收减少,而对K+的主动吸收并没有影响,原因是()

A.该种阴离子妨碍了ATP的生成B.该种阴离子抑制了主动运输

C.该种阴离子抑制了呼吸作用D.运载该种阴离子和运载Cl-的载体相同

答案D

解析根细胞吸收离子的方式为主动运输,需要同时具备能量供应和载体协助两个条件。

根据题意,加入某种阴离子后,对K+的主动吸收没有影响,说明细胞内能量供应是正常的,而对Cl-的吸收量减少,说明运载该种阴离子的载体与Cl-的相同,出现了两种离子竞争同一载体的现象。

11.(2009年洛阳模拟)分析11月份收获的大白菜的营养成分时发现,外部叶片含钙量为2%左右,白菜心含钙量仅为0.5%左右。

如图是北方大白菜种植期间(7~11月)的环境气温、植物呼吸强度、蒸腾量变化曲线图,不是导致外部叶片含钙量比内部叶片高的原因是()

A.10、11月份蒸腾作用弱,钙难以运到幼叶中

B.10、11月份细胞呼吸弱,钙难以被白菜吸收

C.10、11月份温度降低,内部幼叶部分细胞受冻死亡,难以再获得钙

D.钙在植物体内以稳定化合物的形式存在

答案C

解析温度降低时首先受到冻害的应是外部叶片的部分细胞,故C项错误。

钙的吸收方式是需能的主动运输,细胞呼吸减弱,产生的ATP减少,可导〖JP3〗致钙的吸收量减少;矿质元素运输的动力是蒸腾作用,蒸腾作用减弱,钙难以运到幼叶中;钙在植物体内形成的是稳定的化合物,不能由老叶转移到幼叶中。

这些原因都导致白菜心含钙量比外部叶片低。

12.植物根吸收矿质元素的过程与根细胞的呼吸作用有密切关系。

有人设计了如下实验步骤,来验证它们之间的关系(奈氏试剂遇NH+4变色,且随NH+4的浓度增加而颜色加深;实验中氮气对大麦根细胞无伤害作用),如下图,则实

验中正确的操作顺序是()

①取甲、乙两个锥形瓶②向甲通入N2,向乙通入O2③分别向瓶中加入等量的奈氏试剂④在瓶中分别加入等量的硫酸铵溶液,选取相同的大麦的离体根,随机等分放入两瓶溶液中,塞上装有导管的瓶塞⑤观察溶液颜色的变化

A.①②③④⑤B.①③②⑤④C.①③④②⑤D.①④②③⑤

答案C

解析实验中操作顺序应先加检验试剂和硫酸铵,然后控制好条件,最后观察实验现象。

13.作物叶片中营养元素浓度与作物产量的关系曲线如图,以下分析正确的是()

A.施肥量与作物产量成正比关系

B.若土壤板结,作物产量处于“5”段

C.X点是作物获得高产的最低养分浓度

D.叶中营养浓度处于“1”段时,作物吸收矿质营养的方式为自由扩散

答案C

14.在适宜温度下,采用完全营养液培养黄瓜幼苗,研究营养液中氧含量变化对K+吸收速率的影响。

实验结果如下图,分析并回答下列问题:

(1)黄瓜幼苗根系细胞吸收K+的方式是,图中ab段为此提供的依据是,表明该过程需要。

曲线bc段限制K+吸收速率的内在因素是。

(2)植物的生长都有一个最适温度。

在氧含量等条件稳定、适宜的情况下,研究在10℃~40℃范围内的温度变化对黄瓜幼苗吸收K+速率的影响,预期K+吸收速率变化的趋势是。

(3)如用缺少某种矿质元素的营养液培养一段时间后,黄瓜幼苗的茎尖和新生嫩叶首先出现坏死斑点,则缺乏的元素可能是。

答案

(1)主动运输K+的吸收速率随氧含量的增加而增加能量根部细胞膜上运输K+的载体数量

(2)10℃到最适温度范围内,随温度的升高而升高;超过最适温度,随温度的升高而降低(3)Ca或Fe

解析

(1)根细胞吸收矿质元素离子的方式是主动运输,需要能量和载体,二者都是限制因素。

(2)温度影响酶的活性,从10℃开始到最适温度,吸收矿质元素离子的速率逐渐变快,高于最适温度其吸收速率会下降。

(3)幼苗的幼嫩部位出现病斑说明缺少的元素在植物体内形成了稳定的化合物,不能转移,是Ca或Fe。

15.取四株大小与长势一致的番茄幼苗,分别培养在盛有等量完全培养液的培养瓶中,然后将其中两株番茄幼苗的地上部分同时剪去。

装置如图所示:

请回答下列有关矿质元素吸收的问题:

(1)实验中,向甲、丙两瓶持续充入空气,测量四只培养瓶内溶液中的K+含量,结果如图所示。

①表示甲瓶溶液中K+含量变化的曲线图是。

②表示丙瓶溶液中K+含量变化的曲线图是。

(2)植物吸收矿质元素的主要方式是,这一观点可通过两装置的实验加以验证。

(3)植物的地上部分为根提供,这一观点可通过两装置的实验加以验证。

(4)经过一定时间后,如果甲瓶中的番茄幼苗出现了萎蔫现象,其原因可能是。

答案

(1)①D②B

(2)主动运输甲、乙(或丙、丁)

(3)能源物质甲、丙(或乙、丁)

(4)因蒸腾作用失水,培养液浓度增高,大于根毛细胞的细胞液浓度,所以根毛细胞不能吸水

解析

(1)甲装置各项条件都有利于K+的吸收,为D项曲线;装置丙虽有氧气,能为K+的主动运输提供能量,但无叶片,无法进行光合作用和蒸腾作用,呼吸作用受到限制,从而K+的吸收和运输受到一定的限制,吸收一点便不再吸收了,应为B项曲线。

(2)植物吸收矿质元素的主要方式为主动运输,这一观点可通过甲、乙(或丙、丁)装置的实验加以验证。

甲、乙装置中只有“有氧、无氧”这一与呼吸作用有关的变量,符合实验设计原则。

(3)根进行呼吸作用分解的有机物是地上部分通过光合作用合成的,可通过甲、丙(或乙、丁)装置加以验证,其实验变量是“有无合成有机物的叶片”。

16.(2008年淮南模拟)生物科技活动小组的同学将重量相等、生长良好的水稻和菠菜幼苗放入具有营养液的瓶内进行无土栽培实验。

营养液由同一种配方的矿质元素溶于自来水中制成。

把栽有菠菜和水稻的瓶子平均各分为A、B、C三组,各组的管理和生长状况如下表:

(各组的其他实验条件相同)

实验组

管理

水稻生长状况

菠菜生长状况

A

营养液每天一换

好

好

B

营养液每7天一换

好

较差

C

营养液每15天一换

较差

差

请分析回答下列问题:

(1)对A组换下来的营养液成分进行分析,发现水稻吸收的Si多,而菠菜吸收的Ca多,原因是。

(2)B组中的水稻与菠菜相比,水稻生长好的原因是其根