解密20 评价诗歌的思想内容和作者的观点态度备战高考语文之高频考点解密.docx

《解密20 评价诗歌的思想内容和作者的观点态度备战高考语文之高频考点解密.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《解密20 评价诗歌的思想内容和作者的观点态度备战高考语文之高频考点解密.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

解密20评价诗歌的思想内容和作者的观点态度备战高考语文之高频考点解密

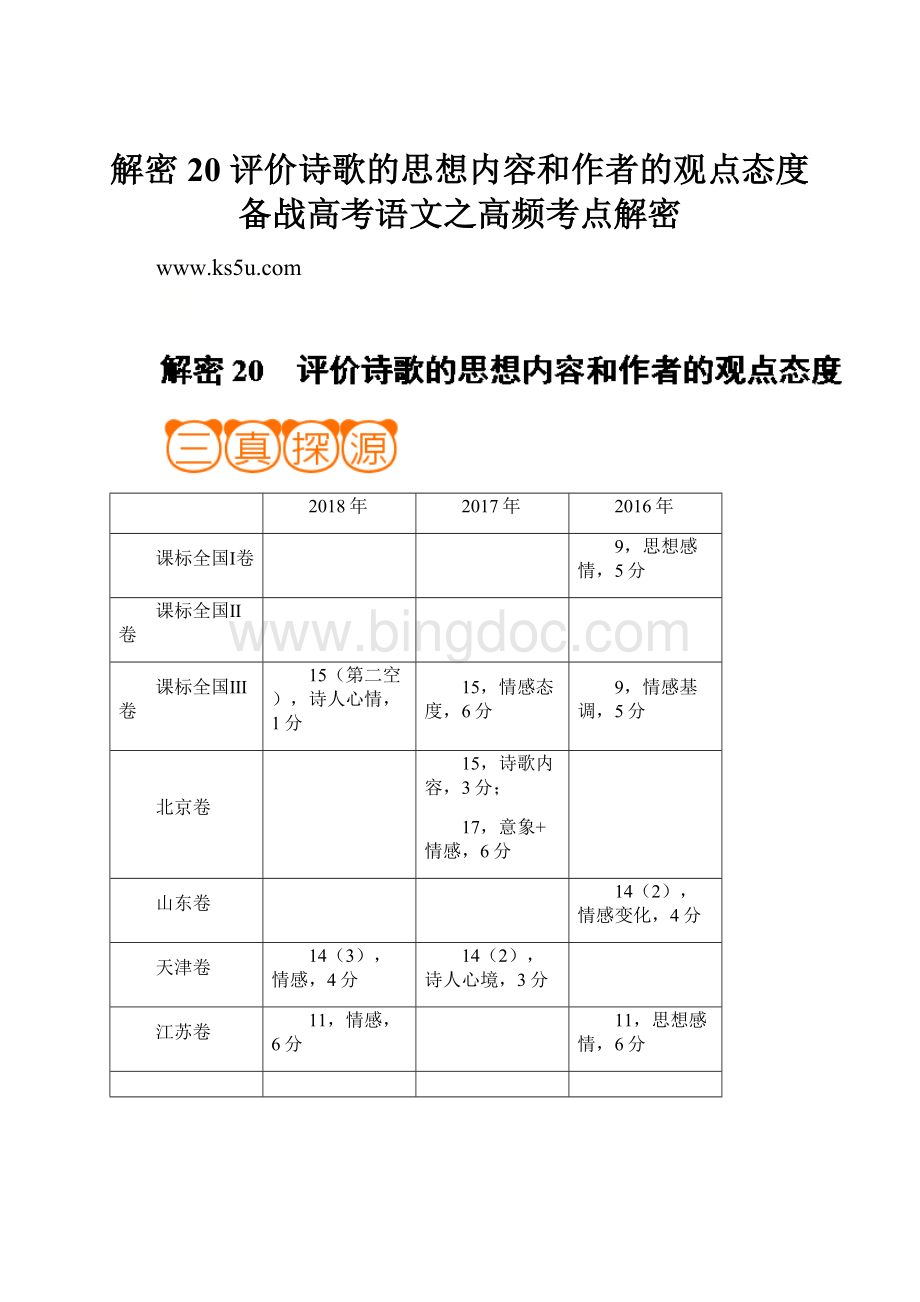

2018年

2017年

2016年

课标全国Ⅰ卷

9,思想感情,5分

课标全国Ⅱ卷

课标全国Ⅲ卷

15(第二空),诗人心情,1分

15,情感态度,6分

9,情感基调,5分

北京卷

15,诗歌内容,3分;

17,意象+情感,6分

山东卷

14

(2),情感变化,4分

天津卷

14(3),情感,4分

14

(2),诗人心境,3分

江苏卷

11,情感,6分

11,思想感情,6分

【调研1】(2018年高考江苏卷)阅读下面这首唐诗,完成题目。

寄和州刘使君①

张籍

别离已久犹为郡,闲向春风倒酒瓶。

送客特过沙口堰,看花多上水心亭。

晓来江气连城白,雨后山光满郭青。

到此诗情应更远,醉中高咏有谁听?

【注】①刘使君,指唐代诗人刘禹锡,时任和州刺史。

诗中沙口堰、水心亭,均在和州。

尾联表达了作者什么样的情感?

【答案】对刘禹锡诗歌艺术的钦佩之情;对刘禹锡目前境况的同情之感;对自己能感知对方心意的知音之许。

遇境况的同情,并暗示自己对对方的理解。

【调研2】(2017年高考课标全国Ⅲ卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

编集拙诗,成一十五卷,因题卷末,戏赠元九、李二十

白居易

一篇长恨有风情

,十首秦吟近正声

。

每被老元偷格律,苦教短李伏歌行

。

世间富贵应无分,身后文章合有名。

莫怪气粗言语大,新排十五卷诗成。

【注】

元九、李二十:

分指作者的朋友元稹、李绅,即诗中的“老元”“短李”。

李绅身材矮小,时称“短李”。

长恨:

指作者的长诗《长恨歌》。

秦吟:

指作者的讽喻组诗《秦中吟》。

正声:

雅正的诗篇。

伏:

服气。

请从“戏赠”入手,结合全诗,分析作者表达的情感态度。

【答案】①诗人戏谑友人,夸耀自己,通过诙谐的态度表现出对文学成就的自得;②诗歌并不全是戏言,也透露出一丝对自己现实境况的无奈与自嘲。

【调研3】阅读下面的这首宋词,完成文后题目。

八归

史达祖①

秋江带雨,寒沙萦水,人瞰画阁愁独。

烟蓑散响惊诗思,还被乱鸥飞去,秀句难续。

冷眼尽归图画上,认隔岸、微茫云屋。

想半属、渔市樵村,欲暮竞然竹。

须信风流未老,凭持酒、慰此凄凉心目。

一鞭南陌,几篙官渡,赖有歌眉舒绿。

只匆匆眺远,早觉闲愁挂乔木。

应难奈,故人天际,望彻淮山,相思无雁足。

【注】①史达祖,曾任韩侂胄幕僚,韩败后,史牵连受黥刑,诗歌写于此时。

本词的下阕表达了作者怎样复杂的情怀?

请结合词句简要概括。

【答案】①自我安慰。

下阕前三句写作者自信过去的风流情意还没有衰减,能够在被贬的环境中借酒浇愁;接下来三句回忆作者过去骑马漫步、泛舟游赏而不觉孤独的时光。

②空虚寂寞的情怀。

作者看到眼前景色,更觉愁闷满胸。

③怀念朋友。

作者远望淮山,想念朋友,却没有收到朋友的来信,更觉伤感。

【解析】本题考查考生鉴赏古代诗歌思想情感的能力。

把握作者的情怀,应注重理解词句描写的具体内容。

比如本词下阕中的前六句,作者认为自己当年的风流还在,能够在困境中借酒浇愁,同时回忆路上骑马漫步、泛舟游赏的情景等。

“只匆匆”两句,写作者看到现实景象后的悲凉情怀。

最后三句,写作者遥想远方的朋友,以此表现作者此时的孤独寂寞之情。

【调研4】阅读下面这首汉代诗歌,回答问题。

步出城东门

步出城东门,遥望江南路。

前日风雪中,故人从此去。

我欲渡河水,河水深无梁。

愿为双黄鹄,高飞还故乡。

这首诗表达了作者什么样的思想情感?

请简要分析。

【答案】表达了作者想与友人同回故乡的迫切心情或表达了作者对友人和故乡的思念之情。

诗歌前两句写作者走出东城门遥望着江南路;三、四句写前日友人在风雪交加中从此处离去,表现了作者对友人的思念;五、六句写作者想要渡河却不能的无奈;七、八句写自己想要变成黄鹄飞回故乡,表现了作者对故乡的思念及欲与友人同归故乡的迫切心情。

误区警示

1.忽视有效信息,不能整体把握诗歌的思想内容。

有时,命题者为了使考生能准确把握诗歌内容及思想感情,往往在注释中交代作者的人生经历或诗歌创作背景,而不少考生往往忽视了这些有效信息,结果曲解了诗歌的内容或情感。

2.对诗(词)句的含意和感情理解不到位。

技法点拨

1.从诗歌题目切入。

诗歌的题目或概括内容,如张若虚的《春江花月夜》;或点明主题,如张籍的《秋思》;或提示写作缘起,如【调研4】的《步出城东门》;或交代写作目的,如刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》;或提示风格及诗体,如杜甫的《兵车行》。

2.从诗歌的时代背景切入。

诗歌是现实生活的写照,与作者生活的社会环境、个人处境等有着千丝万缕的联系,诗歌表达的情感态度也打上了时代的烙印,所以,考生要注重对诗歌时代背景的分析。

3.从诗歌的题材切入。

不同的题材表达的感情不同,如思乡怀人诗对应的往往是羁旅愁思、思念亲友、征人思乡、闺中怀人等情感;边塞诗或写边塞的山川景物和风土人情,或表现守边将士对家乡和亲人的思念之情,或表现将士杀敌报国的决心和豪情壮志,或讽刺并劝谏拓土开边、穷兵黩武的统治者,或表达对腐败无能的将领的愤怒和对士兵艰苦生活的同情等。

如【调研2】,既表达出对文学成就的自得,又透露出一丝对自己现实境况的无奈与自嘲。

1.阅读下面这首明诗,完成问题。

白雁

顾文昱

万里西风吹羽仪①,独传霜翰②向南飞。

芦花映月迷清影,江水含秋点素辉。

锦瑟夜调冰作柱,玉关晨度雪沾衣。

天涯兄弟离群久,皓首江湖犹未归。

【注】①羽仪:

仪仗中用羽毛装饰的旌旗类。

②霜翰:

翰,本指鸟羽,此处指白雁。

相传白雁每逢秋深南飞,白雁至则霜降,故谓之霜信,亦称霜翰。

本诗抒发了怎样的情感?

请结合全诗简要分析。

2.阅读下面这首诗,完成后面的题目。

途中寒食【注】

【唐】宋之问

马上逢寒食,途中属暮春。

可怜江浦望,不见洛桥人。

北极怀明主,南溟作逐臣。

故园肠断处,日夜柳条新。

【注】宋之问贬泷州(今广东罗定县)参军,次年春秘密逃还洛阳探知友人所作的诗。

这首诗抒发了诗人哪些方面的感情?

请简要分析。

3.阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

西江月·示儿曹以家事付之

辛弃疾

万事云烟忽过,百年蒲柳先衰。

而今何事最相宜?

宜醉宜游宜睡。

早趁催科了纳,更量出入收支。

乃翁依旧管些儿,管竹管山管水。

词中“宜醉宜游宜睡”“管竹管山管水”抒发了作者怎样的情感?

请作简要分析。

4.阅读下面一首元曲,完成后面的题目。

【双调】沽美酒兼太平令

张养浩①

在官时只说闲,得闲也又思官,直到教人做样看。

从前的试观,那一个不遇灾难?

楚大夫行吟泽畔,伍将军②血污衣冠,乌江岸消磨了好汉,咸阳市干休③了丞相④。

这几个百般,要安,不安,怎如俺五柳庄逍遥散诞。

【注】①张养浩:

元代政治家、文学家,曾弃官归隐,朝廷七聘不出。

②伍将军:

指春秋时吴国大夫伍子胥。

③干休:

徒然被杀害。

④丞相:

指秦丞相李斯,后为赵高所害,腰斩于咸阳市。

曲子结尾四句表达了作者什么样的情感?

是如何表现的?

请简要分析。

5.阅读下面这首诗,完成问题。

寻西山隐者不遇

丘为

绝顶一茅茨,直上三十里。

扣关无僮仆,窥室唯案几。

若非巾柴车,应是钓秋水。

差池不相见,黾勉①空仰止。

草色新雨中,松声晚窗里。

及兹契幽绝,自足荡心耳。

虽无宾主意,颇得清净理。

兴尽方下山②,何必待之子。

【注】①黾勉:

勉力,尽力。

②兴尽方下山:

据《世说新语》记载,王子猷居山阴时,忽忆友人戴安道,当即登舟往访,经夜始至,造门不前而返,人问其故,王曰:

“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴!

”

请结合全诗,梳理诗人的心境变化历程。

6.阅读下面两首宋诗,完成问题。

西楼

曾巩

海浪如云去却回,北风吹起数声雷。

朱楼四面钩疏箔①,卧看千山急雨来。

城南

曾巩

雨过横塘水满堤,乱山高下路东西。

一番桃李花开尽,惟有青青草色齐。

【注】①钩疏箔:

把帘子挂起。

请对比分析两首诗歌内容、情感有何不同。

7.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

客舍悲秋有怀两省旧游呈幕中诸公①

岑参

三度为郎便白头,一从出守五经秋。

莫言圣主长不用,其那②苍生应未休。

人间岁月如流水,客舍秋风今又起。

不知心事向谁论,江上蝉鸣空满耳。

【注】①大历四年(公元769年),岑参在嘉州刺史任满后滞留蜀中。

由于戎泸间受乱军阻路,只好折回成都,此诗即作于成都客舍,此时离诗人去世仅四五个月的时间。

②其那:

那,奈何。

本诗流露出作者哪些情感?

请结合文本简要分析,分条作答。

8.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

谢寺①双桧②

刘禹锡

双桧苍然古貌奇,含烟吐雾郁参差。

晚依禅客当金殿,初对将军映画旗。

龙象界③中成宝盖,鸳鸯瓦上出高枝。

长明灯是前朝焰,曾照青青年少时。

【注】①谢寺:

法云寺,原是东晋大都督谢安的住宅,后其姑母削发为尼,遂改住宅为寺,故世称“谢寺”。

时诗人30岁,因回忆曾在杜佑军中任职所作。

②桧:

一种常绿乔木。

③龙象界:

佛界。

本诗表达了诗人怎样的思想感情?

请简要分析。

1.首联借孤独传信的白雁朝着南方飞翔,含蓄表达自己对家乡的眷恋;中间两联运用对比手法,凸显了边境的恶劣条件,强化了征人无尽的思乡之苦;尾联直抒胸臆,表达了因长期征戍而产生的苦闷、对亲人的思念之情。

2.①放逐之悲:

诗人被贬遥远的南方,难免有悲情。

②浓浓的乡愁:

途中思念故园,内心无限悲伤。

③伤春之痛:

暮春将去,时光易逝。

【解析】

本题考查评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。

诗人被贬泷州(今广东罗定县)参军,又逢寒食节,眼前看到的是暮春之景,不由自主地产生被贬之悲,伤春之痛,思乡之情。

考生可结合“寒食”“暮春”“可怜”“作逐臣”“肠断处”等内容分析情感。

3.这两句是反话,词人一生高风亮节,“恢复中原、报国雪耻”之志至死不渝,此时作者身闲志不闲,家事易了,国事难忘。

宜醉、宜游、宜睡的生活(管竹、管山、管水的惬意)对一般闲居老者来说固然可取,但对作者来说这都是最不相宜(最不愿管)的。

这两句抒发了词人壮志难酬的悲愤,表达了词人为国效力的强烈愿望。

【解析】

本题考查鉴赏诗歌的表达技巧和评价作者观点态度的能力。

要了解这两句诗所包含的情感,一定要结合作者生平思想,以及注释所暗含的信息,不可被字面意思所迷惑。

辛弃疾一生空有报国之志,即使是晚年的隐居诗,也极力书写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤之情。

若理解辛弃疾这一基本思想,就不难发现作者这两句话其实是反语,说“宜”实际上是“不宜”,说“管”实际上是“不想管”。

再结合注释中说辛弃疾后来又写出表现壮志难酬思想的《永遇乐·京口北固亭怀古》可见,辛弃疾这一爱国思想和报国无门的悲愤之情贯穿始终,从未改变。

4.第一问:

这首诗歌表达了作者归隐的快乐和欣慰。

第二问:

①用对比手法强化情感。

将屈原等人千方百计求平安而终不可得的状况与作者隐居的状况对比,突出了作者的快慰之情。

②用典抒情。

借陶渊明自由、闲散隐居的典故,含蓄地表达了作者的归隐之乐。

【解析】

本题考查评价诗歌的思想内容和表达技巧的能力。

“五柳庄”用的是陶渊明《五柳先生传》的典故,指的是隐居之乐。

句中的“要安,不安”之人与作者形成鲜明的对比,以屈原等人的不幸来突出归隐之愉悦。

5.诗人不辞辛劳,长途跋涉,满怀期待去访友;不料却差池不见,空负一片景仰之情,遗憾之心不能说没有;接着由新雨草色、晚窗松声,领略到隐逸山水的情趣和清净,由遗憾变得满足喜悦,进而以王子猷访戴安道的典故,表达虽访友不遇,却满足了自己的佳趣雅兴,体现了旷达的胸怀和对访友不遇的释然。

6.①内容:

《西楼》描写雨前海浪如云、北风劲吹、雷声阵阵的景象;《城南》描写雨中水满堤岸、雨倾乱山,雨后桃李零落,青草翠色欲淌的景象。

②情感:

《西楼》表达的是诗人内心的豪情、开阔的心胸,一个“卧”字,也尽展诗人的雍容气度。

《城南》通过与“桃李花开尽”的对比,表达对青草虽朴素,生命力却强,难以摧毁精神的赞颂。

【解析】

本题考查评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。

考生分析两首诗歌内容时,可以对诗句做出翻译。

至于情感要概括准确。

《西楼》渲染了“山雨欲来风满楼”的氛围,表现了诗人的豪情;《城南》表达的是对青草顽强生命力的赞颂。

围绕这些要点答题即可。

7.①抒发了诗人有济世之志却壮志难酬的悲愤。

“三度为郎”“一从出守”概括了诗人的仕途经历,饱含生平未得意的感叹。

②体现了诗人不能得到“圣主”的重用,却能关心“苍生”的忧国忧民的情怀。

“长不用”指长期未被重用,但诗人的关注点在于“苍生”,百姓未能休养生息,安居乐业,诗人不安。

③流露出诗人对时光流逝、年老体衰的悲叹。

“便白头”“岁月如流水”“秋风今又起”三句悲叹时光流逝,也是悲叹自己年老体衰。

④表现了诗人晚年的孤独寂寞。

“心事向谁论”“蝉鸣空满耳”表现了诗人有满腹心事却无处倾诉的凄凉。

【解析】

本题考查鉴赏诗歌思想情感的能力。

解答时可逐句分析诗歌内容,然后归纳。

开篇两句写做过几任郎官便已白头,自从来到州县已过五秋。

概括了诗人的仕途经历,诗人本有济世之志,“为郎”和“出守”在诗人看来是难以施展抱负的,表达出对平生没有得意之时的感叹;“便白头”说头发很快就白了,表达出对时光流逝的悲叹。

三、四句写别说圣明君主长不任用,怎奈天下百姓令人生忧。

“长不用”指上文所说的“为郎”“出守”,表明诗人从未被重用过。

但“苍生未休”令诗人不安,表达出关心“苍生”的忧国忧民的情怀。

五、六句写看那人间岁月好似流水,客舍之中又见秋风飕飕,悲叹时光易逝,自己年老体衰,暗含壮志未酬、平生失意的意思。

结尾两句写不知满腹心事向谁倾诉,空听江上蝉声吵嚷不休,表达出晚年孤独寂寞之感。

8.表达了诗人对往事的怀念,对建功立业的憧憬向往。

谢寺前的古桧木历经沧桑,时过境迁,如今仍青翠生机,让诗人产生了对往事的感怀之意。

同时,诗人也想像桧木一样,既能与当年主人的丰功伟绩相呼应,也能为现在的佛寺蔽阳遮雨,生有所用,为国家建功立业。