第2讲群落的结构和演替.docx

《第2讲群落的结构和演替.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第2讲群落的结构和演替.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

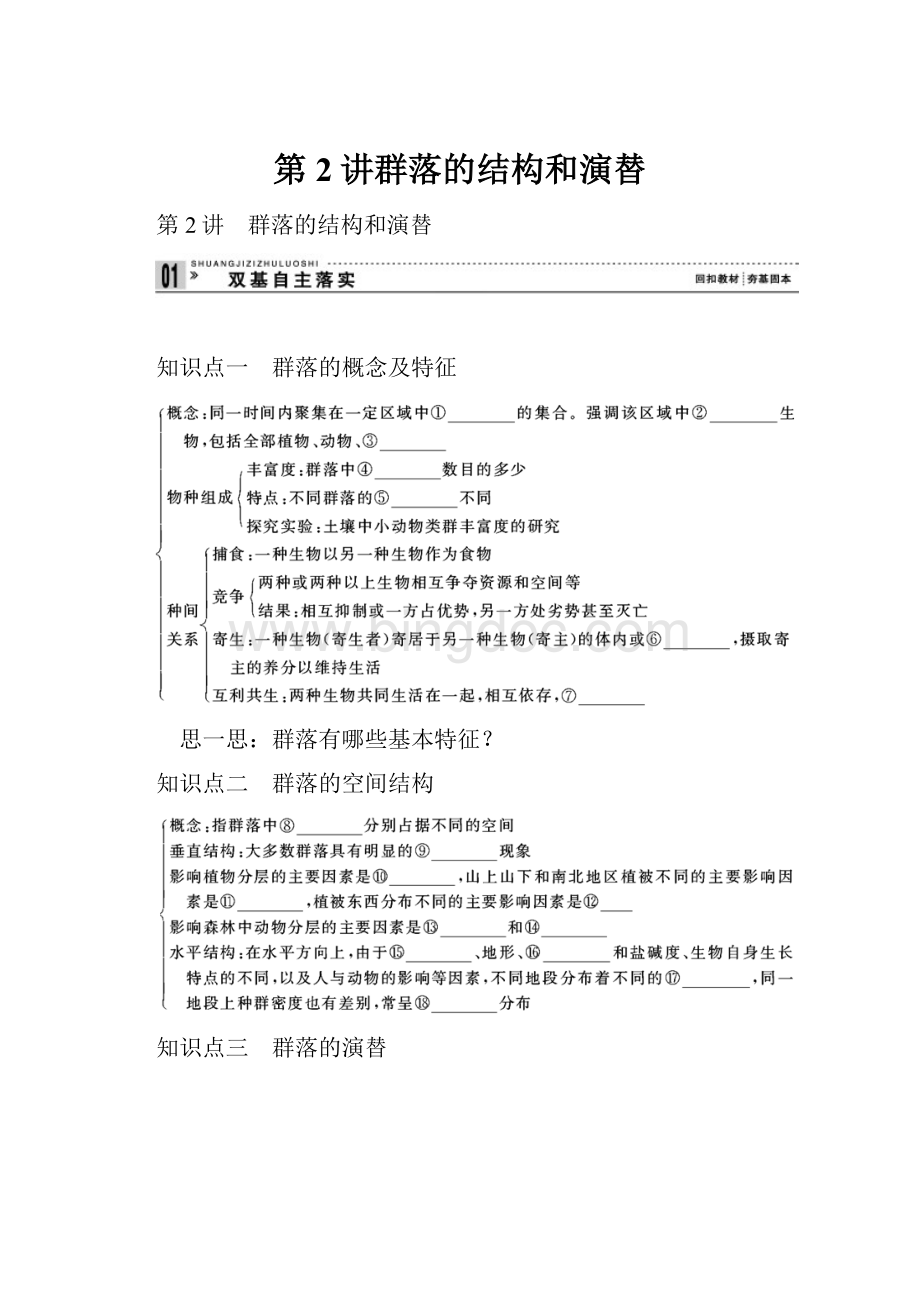

第2讲群落的结构和演替

第2讲 群落的结构和演替

知识点一 群落的概念及特征

思一思:

群落有哪些基本特征?

知识点二 群落的空间结构

知识点三 群落的演替

议一议:

在群落演替过程中,新的物种定居后,原来的物种是否还能存在?

连一连

①捕食 a.T2噬菌体与大肠杆菌

②竞争b.狼和兔

③寄生c.根瘤菌与大豆

④互利共生d.草原上的羊和牛

(1)同一物种之间的大鱼吃小鱼不叫捕食,而是种内斗争,捕食必须是不同物种之间的关系。

(2)群落演替的特点

①演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律、随时间变化的有序过程,因而它往往是可预测的。

②演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆变化,但人类活动可使其不按自然演替的方向和速度进行。

(3)群落中不同种群分别占据不同空间,从而构成群落特定的空间结构,这是在长期自然选择基础上形成的对环境的适应。

这有利于对资源的充分利用,对群落稳定性具重要意义。

(4)初生演替与次生演替最主要的区别在于初始植被条件不同。

(5)群落空间结构是群落内部具生殖隔离的不同种群的空间配置状况,而不是同一种群中不同个体的分布差异。

自我校对:

①各种生物种群 ②全部 ③微生物 ④物种 ⑤丰富度 ⑥体表 ⑦彼此有利 ⑧各个生物种群 ⑨分层 ⑩阳光 ⑪温度 ⑫水 ⑬食物

⑭栖息空间 ⑮光照强度 ⑯土壤湿度 ⑰种群 ⑱镶嵌 ⑲另一个群落 ⑳初生演替

次生演替

繁殖体

思一思:

群落的基本特征有:

①物种的丰富度,②优势种,③种间关系,④空间结构等。

议一议:

能。

在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代而不是“取而代之”。

连一连:

①-b ②-d ③-a ④-c

群落及其种间关系辨析

1.群落与种群的比较

种群

群落

区别

概念

内涵

一定自然区域内同种生物个体的总和

一定自然区域内各种生物种群的总和

概念

外延

种内关系的研究范围,种群内个体间可进行天然基因交流并拥有一个共同基因库

种间关系的研究范围,由不同种群构成,群落中各物种间因存在“生殖隔离”而无法进行天然基因交流

特征

最重要的特征是种群密度,年龄组成、性别比例、出生率和死亡率等都影响种群密度

物种丰富度、种间关系、优势种、群落结构(垂直结构和水平结构)、演替(初生演替和次生演替)

联系

群落是占有一定空间的多个生物种群的集合体,这些不同生物种群彼此相互作用,保证群落内的每一个生物种群都比单独存在时更加稳定,群落结构的形成是长期进化的结果,是一个相对稳定的统一整体

2.种间关系的比较

关系

名称

数量坐标图

能量关系图

特点

举例

互利共生

相互依存,彼此有利。

如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。

数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现出“同生共死”的同步性变化

地衣;大豆与根瘤菌

寄生

对寄主有害,对寄生生物有利。

如果分开,则寄生生物难以单独生存,而寄主会生活得更好

蛔虫与人;菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染的细菌

竞 争

数量上呈现出“你死我活”的“同步性变化”。

两种生物生存能力不同,如图a;生存能力相当,如图b。

一般生态需求越接近的不同物种间竞争越激烈

牛与羊;农作物与杂草;大草履虫与双小核草履虫

捕 食

一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化

羊与草;狼与兔;青蛙与昆虫

提醒

(1)两种生物之间可能有多种种间关系。

(2)上述种间关系都有利于种群的进化。

(3)关于捕食坐标曲线中捕食者与被捕食者的判定:

a.从最高点判断,捕食者数量少,被捕食者数量多;b.从变化趋势看,先到波峰的为被捕食者,后达到波峰的为捕食者,即被捕食者变化在先,捕食者变化在后。

★ 高考对本考点考查着重于群落的内涵、外延。

群落的种间关系及实例,群落的物种组成与优势种等,题型以选择题为主。

【典例1】►(2011·上海单科,19)某类捕食者消耗的猎物数与猎物种群密度的关系如图曲线①,能反映这类捕食者消耗的猎物比例与猎物种群密度关系的曲线是( )。

A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ

解析 由图中曲线①可知,在一定范围内,猎物种群的密度越高,捕食者所消耗的猎物数越多,其食物数量就会减少。

答案 D

——几种种间关系曲线的区分

(1)互利共生曲线——同步性变化(同生共死);

(2)捕食曲线——不同步变化的此消彼长(不会导致某种生物灭绝);(3)竞争曲线——看最终结果,一种数量增加,另一种下降甚至降为0,只要曲线中提示两种生物有共同的空间或食物,则必为竞争,竞争激烈程度取决于空间、食物的重叠范围。

【训练1】►下图①~④为A地衣中的藻类和真菌、B大小两种草履虫、C狐与兔、D细菌与噬菌体四组生物的种间关系示意图(纵轴表示个体数,横轴表示时间)。

请据图回答问题。

(1)判断A~D四组生物的对应曲线:

A.________;B.________;C.________;D.________。

(2)造成②中出现的现象是由于________________________________________________________________________。

(3)④与②相比,结果不同是因为________________________________________________________________________。

(4)若四种种间关系中的b死亡,对a有利的曲线是________。

(5)若狐死亡,则兔的发展趋势是________________________________________________________________________。

解析 本题主要考查的是对种间关系有关知识的理解掌握和运用的情况。

根据图形分析,一般来说互利共生是两种生物的数量变化一致;捕食是两种生物一种增多(减少),另一种亦随着增多(减少);竞争是两种生物一种数量增多,另一种生物大量减少或死亡;寄生可能使宿主数量减少但不可能使宿主全部死亡。

答案

(1)③ ② ① ④

(2)食物竞争,使一种(大)草履虫死亡(饿死)

(3)寄生关系不可能使宿主全部死亡

(4)②和④ (5)狐死亡,兔先增加(失去天敌)后减少(受草制约),最后趋于稳定

群落的结构及演替

1.群落的空间结构类型

(1)垂直结构

植物群落的垂直结构表现了群落垂直方向上的分层性。

植物的分层现象主要与光照强度有关,群落中的光照强度总是随高度的下降而逐渐减弱(如下图所示)。

群落中植物的垂直结构又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,因此,动物也有类似的分层现象。

(2)水平结构

在水平方向上由于光照强度、地形、明暗和湿度等因素的影响,不同地段上分布着不同生物种群。

2.群落的演替

(1)初生演替和次生演替的比较

类型

初生演替

次生演替

起点

从来没有被植物覆盖的地面,或原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方

原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方

基质与环境条件

无有机质和生命胚种

有大量有机质和生命胚种

时间

经历的时间长

经历时间短

速度

缓慢

较快

影响因素

自然因素

人类活动较为关键

实例

裸岩、沙丘和湖底的演替

弃耕农田上和火灾后的草原上发生的演替

(2)群落演替的原因

①环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。

②生物本身不断进行繁殖、迁徙。

③群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

④种内和种间关系不断发生变化。

⑤人类活动的干扰。

(3)群落演替的结果

演替方向

演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律、随时间而变化的有序过程,因而它往往是能预见的或可测的

能量

一般总生产量增加,群落的有机物总量增加

结构

一般生物种类越来越多,群落的结构越来越复杂

稳定性

演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆变化,一般稳定性越来越高

★ 群落结构、群落演替的概念、群落演替的两种类型和人类活动对群落演替的影响都是高考中常考的内容。

对这部分内容的考查主要以选择题的形式出现。

试题一般注重基础知识的考查,难度不大。

【典例2】►(2011·江苏卷)我国西南横断山区被公认为全球生物多样性的关键地区,不同海拔区域蝶类物种多样性研究结果见下表。

下列有关叙述,正确的是( )。

垂直带

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

海拔

<1000

1000~

2000

2000~

2500

2500~

3000

3000~

3500

>3500

植被

类型

热带季

雨林

常绿阔

叶林

常绿落

叶混

交林

针阔混

交林

针叶林

高寒灌

丛草甸

蝶类

种数

349

452

201

136

125

100

A.不同垂直带的植被类型差异是群落演替的结果

B.不同垂直带的植被类型差异反映了群落的空间结构特征

C.蝶类物种多样性与各垂直带植被类型无关

D.蝶类物种多样性与各垂直带气候特征有关

解析 不同垂直带的植被类型差异是气候不同引起的结果,所以A选项错误;各个群落的空间结构特征都是包括垂直结构和水平结构,所以B选项错误;蝶类由于食物的原因分布是与植被类型有关的,所以C选项错误。

答案 D

【训练2】►如图A、B、C分别代表的是在-200~3800m的海拔高度内,山坡A、森林B、海洋C三个不同的自然区域内植物的分布状况。

据此判断下列选项中正确的是( )。

A.在-200~3800m范围内,不同区域内植物的种类出现了很大的差异,温度是影响分布的主要生态因素

B.A处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这说明群落具有垂直结构

C.B、C处的植物在垂直方向上都具有明显的分层现象,这说明群落具有垂直结构

D.影响B处植物出现明显分层现象的主要因素是水分

解析 在-200~3800m范围内,不同区域内植物种类的差异可受阳光、温度等不同生态因素的影响;A处不同高度的山坡上分布不同植物类群与群落垂直结构有区别;影响B处植物出现明显分层现象的主要因素是光照。

答案 C

【训练3】►(2011·大连双基测试)如图表示两个群落演替过程中物种丰富度的变化,下列叙述正确的是( )。

A.甲表示的是裸岩上的初生演替

B.乙可表示弃耕农田上进行的演替

C.甲中①和②处的物种组成完全相同

D.若条件适宜,乙群落可演替成森林

解析 甲曲线的起点有生物群落,而乙曲线的起点无生物群落,故可知甲发生的是次生演替,乙发生的可能是初生演替,次生演替之后的物种和以前的物种不一定相同;森林是生态系统演替的顶极阶段,但并不是所有的生态系统都能演替到这个阶段,还要取决于当地的气候等条件。

答案 D

土壤中小动物类群丰富度的研究

知识归纳

1.实验原理

(1)土壤是无数小动物的家园。

(2)许多土壤动物身体微小且有较强的活动能力,可用取样器取样进行采集、调查的方法。

(3)丰富度:

统计方法通常有两种:

记名计算法和目测估计法。

①记名计算法

②目测估计法

2.实验流程

确定问题

制定计划

实施计划

得出结论:

组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的物种丰富度是不同的。

一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种越多,群落结构也越复杂。

3.实验注意事项

(1)从不同营养环境中采集土壤样本要分别统计。

(2)尽可能多地收集小动物。

收集小动物时,根据土壤中生物的避光性和趋湿性来收集。

(3)从同样营养土壤中采集的样本,多组同学进行统计比较。

(4)识别命名要准确,并进行分类。

(5)远离危险地带,不要破坏当地环境。

★★ 本考点在高考中命题角度着重于土壤中小动物类群丰富度的调查方法、计数方法及小动物的收集方法等,题型以非选择题为主。

【典例】►(2009·辽宁、宁夏卷)跳虫、甲螨和线虫是土壤中的主要动物类群,对动植物的分解起重要作用。

请回答下列问题。

(1)由于跳虫和甲螨活动能力________,身体________,不适合用手直接捕捉,常采用吸虫器等进行采集。

(2)先要采集大量的跳虫用于实验室培养,最好选择下图中的吸虫器________,理由是__________________。

若要采集大量的甲螨作为标本保存,最好选择吸虫器________,理由是____________________。

(3)现在一培养罐内同时培养跳虫、甲螨和线虫三个种群,若他们均仅以罐内已有的酵母菌为食,则跳虫与甲螨之间的关系是________,线虫与酵母菌之间的关系是________。

若跳虫种群所含能量增长nkJ,则跳虫消耗的酵母菌所储存的能量至少为________kJ。

解析

(1)土壤中跳虫和甲螨活动能力较强,身体微小,不适合用手直接捕捉,常采用吸虫器等进行采集。

(2)跳虫多栖息于潮湿隐蔽的场所,属于好氧型,湿棉花模拟土壤湿润环境,利于跳虫存活。

(3)跳虫与甲螨都以酵母菌为食,所以为竞争。

线虫以酵母菌为食,它们之间的关系为捕食关系,最高传递效率为20%,跳虫种群所含能量增长nkJ,跳虫消耗的酵母菌所储存的能量至少为

=5nkJ。

答案

(1)较强 微小

(2)B 该吸虫器中的湿棉花模拟土壤湿润环境,利于跳虫存活 D 该吸虫器中的酒精可将收集的甲螨及时固定,防止腐烂 (3)竞争 捕食 5n

【训练1】►(2012·嘉兴月考)某生物兴趣小组准备调查校园附近农田土壤中小动物类群的丰富度,与此相关的叙述中,不正确的是( )。

A.许多土壤动物不适于用标志重捕法进行调查

B.丰富度的统计方法有记名计算法和目测估计法

C.利用小动物的趋光趋热性,可用带灯罩的热光源装置收集土样中的小动物

D.无法知道名称、肉眼难以识别的小动物不能忽略不计

解析 本题考查土壤中动物类群丰富度的研究,意在考查考生的实验与探究能力。

一般来说,土壤小动物具有避光避热性,可用带灯罩的热光源装置收集土样中的小动物;如果无法知道名称、肉眼难以识别的小动物忽略不计的话,会人为降低土壤中小动物类群的丰富度。

答案 C

【训练2】►(2011·东北师大附中三次摸底)下图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述不正确的是( )。

A.A装置的花盆壁C和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.B装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.A装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集

D.用B装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

解析 由图可知,A装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集,其中的花盆壁C和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于小动物的采集,而不是空气流通;B装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用B装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,也可以放到试管中。

答案 A

群落的特征和结构

1.(2010·安徽卷,6)生物兴趣小组为了调查两个河口水域的水母类动物类群(甲、乙)的种类组成及其数量特征,使用浮游生物捕捞网(网口内径50cm,网身长145cm,网目孔径0.169mm)各随机取样3次,调查结果如表(单位:

个)

物种1

物种2

物种3

物种4

物种5

物种6

物种7

物种8

物种9

物种10

甲类群

样本1

55

10

0

15

12

0

42

0

21

10

样本2

52

30

0

23

13

0

41

0

22

12

样本3

48

20

0

20

15

0

39

0

20

11

乙类群

样本1

33

40

12

40

0

10

25

11

15

22

样本2

35

60

10

41

0

12

30

14

17

21

样本3

34

50

18

35

0

11

26

12

16

19

下列关于甲、乙两个类群之间物种丰富度和种群密度的比较,正确的是( )。

A.甲类群的丰富度大,物种2的种群密度小

B.甲类群的丰富度小,物种4的种群密度大

C.乙类群的丰富度大,物种7的种群密度小

D.乙类群的丰富度小,物种10的种群密度大

解析 本题主要考查了物种丰富度、种群密度的判断和比较。

甲、乙两类群丰富度大小的判断是根据物种种类的多少,甲类群有7个物种,乙类群有9个物种,即乙类群丰富度大,A、D错;某物种的种群密度是3个样本的平均数,物种4是乙类群的种群密度大,物种7是甲类群的种群密度大。

答案 C

2.(2010·广东卷,2)谚语“苗多欺草,草多欺苗”反映的种间关系是( )。

A.竞争B.共生C.寄生D.捕食

命题立意 本题考查种间关系的分析。

解析 考查学生的理解能力。

从“欺”入手,苗和草不同种,但是会争夺阳光、营养,反映的是种间关系中的竞争。

答案 A

3.(2011·全国卷)某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是( )。

A.草坪和树林中的动物都具有分层现象

B.草坪和树林中的动物都没有分层现象

C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象

D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象

解析 本题考查群落的结构。

任何群落中的动物都具有分层现象。

答案 A

群落演替

4.(2011·海南单科,24)关于群落演替的叙述,错误的是( )。

A.围湖造田活动对群落演替有影响

B.演替过程中群落的物种组成不断变化

C.次生演替的速度比初生演替的速度快

D.弃耕农田上发生的群落演替是初生演替

解析 弃耕农田上发生的群落演替是次生演替,演替过程中,优势种在不断变化,故群落的物种组成不断变化;次生演替的速度较初生演替的快;包括围湖造田在内的人类活动均影响群落的演替过程。

答案 D

5.(2011·安徽卷)某岛屿有海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。

下列叙述不正确的是( )。

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现

B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行

D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程

解析 考查群落的结构演替以及人类活动对群落演替的影响。

B选项不正确:

发生于火山、冰川泥以及沙丘的演替是初生演替。

此演替已到了森林阶段一定经过很长时间。

人类的活动会使演替不同于自然演替的方向和速度进行。

不同地段上的差异属于水平结构,空间上的垂直分布属于垂直结构。

答案 B

6.(2010·海南卷)某弃耕农田植物种类40年间的变化情况见下表。

有关该地群落变化的叙述,错误的是( )。

年数

物种数量

植物类别

1

4

15

25

40

草本

28

27

26

30

34

灌木

0

3

4

12

19

乔木

0

0

0

14

23

总计

28

30

30

56

76

A.物种多样性趋于增加

B.该地群落发生了初生演替

C.群落对光能的利用能力提高

D.群落垂直结构和水平结构发生了变化

解析 随着演替物种多样性增加,垂直结构更加明显,群落对光能的利用率提高。

由草本植物开始的演替属于次生演替。

答案 B