八上文言文重点.docx

《八上文言文重点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八上文言文重点.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

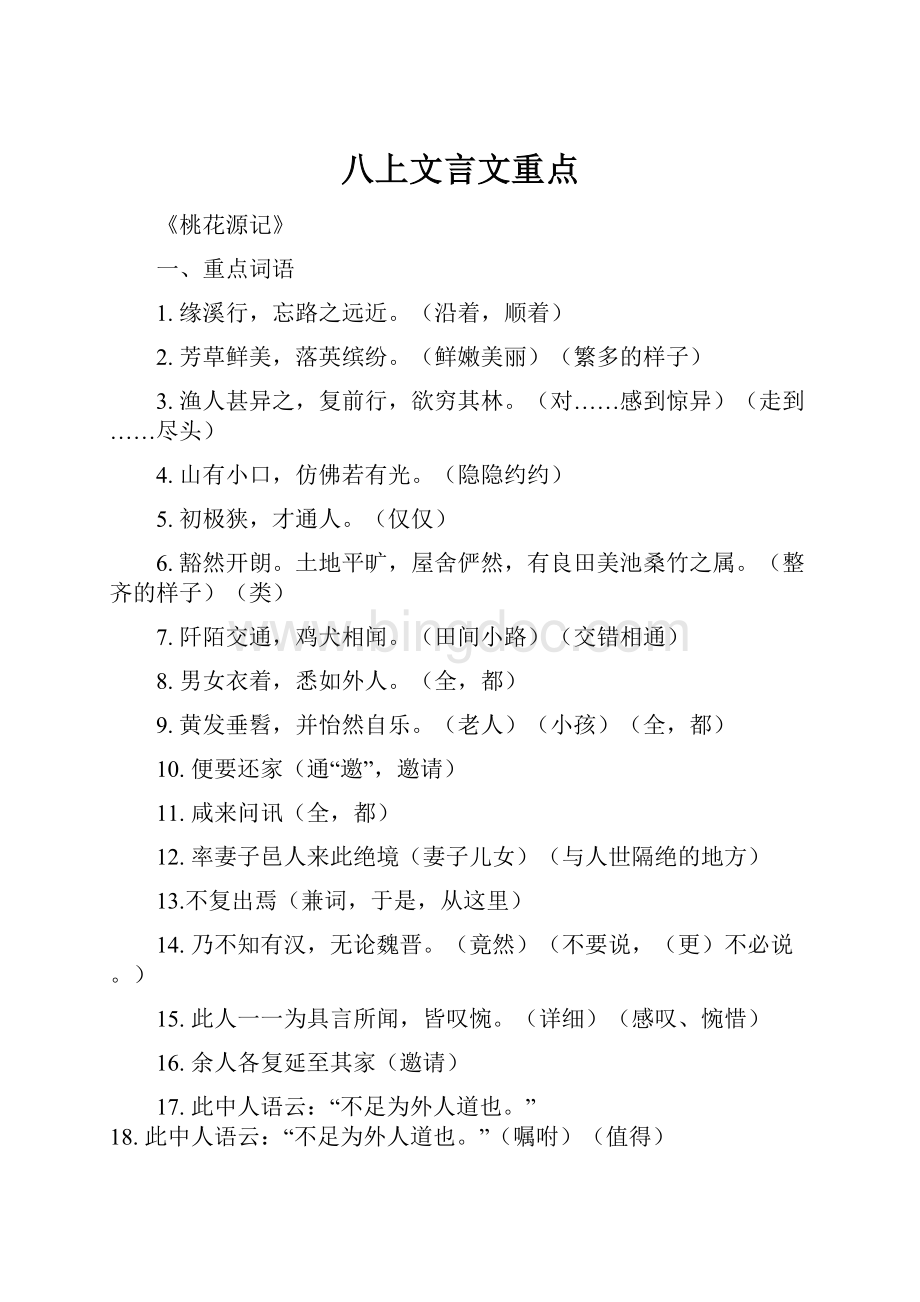

八上文言文重点

《桃花源记》

一、重点词语

1.缘溪行,忘路之远近。

(沿着,顺着)

2.芳草鲜美,落英缤纷。

(鲜嫩美丽)(繁多的样子)

3.渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

(对……感到惊异)(走到……尽头)

4.山有小口,仿佛若有光。

(隐隐约约)

5.初极狭,才通人。

(仅仅)

6.豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

(整齐的样子)(类)

7.阡陌交通,鸡犬相闻。

(田间小路)(交错相通)

8.男女衣着,悉如外人。

(全,都)

9.黄发垂髫,并怡然自乐。

(老人)(小孩)(全,都)

10.便要还家(通“邀”,邀请)

11.咸来问讯(全,都)

12.率妻子邑人来此绝境(妻子儿女)(与人世隔绝的地方)

13.不复出焉(兼词,于是,从这里)

14.乃不知有汉,无论魏晋。

(竟然)(不要说,(更)不必说。

)

15.此人一一为具言所闻,皆叹惋。

(详细)(感叹、惋惜)

16.余人各复延至其家(邀请)

17.此中人语云:

“不足为外人道也。

”

18.此中人语云:

“不足为外人道也。

”(嘱咐)(值得)

19.便扶向路,处处志之。

(沿、顺着)(从前的、旧的)(做标记)

20诣太守,说如此。

(到。

特指到尊长那里去)(像这番经历)

21.遂迷(终于)

22.欣然规往。

(计划)

23未果,寻病终(实现)(随即,不久)

24.后遂无问津者(问路。

这里是访求、探求的意思)

二、重点句翻译

1.夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

(生长在溪的两岸,长达几百步。

中间没有别的树,花草遍地,鲜嫩而美丽,落花纷纷。

)

2.渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

(渔人感到很惊奇。

继续往前走,想走到林子的尽头。

)

3.豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

(突然变得开阔敞亮了。

(呈现在他眼前的是)一片平坦宽阔的土地,一排排整齐的房舍,还有肥沃的田地,美丽的池塘和桑树竹子之类。

)

4.阡陌交通,鸡犬相闻。

男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

(田间小路交错相通,鸡鸣狗叫之声可以互相听到。

人们在田野里来来往往,耕种劳作,男女的穿着打扮,完全都像桃花源外的世人,老人和小孩,都安闲快乐。

)

5.便要还家,设酒杀鸡作食。

((有人)便邀请渔人到自己家里去,摆酒杀鸡做饭(来款待他)。

)

6.自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

(他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,带领着自己的妻子儿女及乡邻们来到这与世隔绝的地方,不再从这里出去,于是就与外面的人断绝了来往。

)

7.问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

((他们)问现在是什么朝代,竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。

渔人把自己听到的事一一详细地告诉了他们,村中的人都感叹惋惜。

)

8.停数日,辞去。

此中人语云:

“不足为外人道也。

”(渔人逗留了几天以后,告辞离开了。

临别时村里人嘱咐他道:

“我们这个地方不值得对外边的人说啊!

”)

9.便扶向路,处处志之。

(顺着从前的路回去,处处都做了标记。

)

三、思想内容

1.第一段描写桃花林有什么作用?

【渲染了神秘美丽的气氛,暗示将会出现奇境,为写桃花源的美好做铺垫。

】

2.忽逢桃花林中的“忽”字表现了渔人怎样的心情?

【事出偶然,意料之外。

】

3.欲穷其林中的穷字表现了渔人怎样的心理?

【由于甚异之,想探个究竟。

】

4.豁然开朗照应前文什么内容?

【初极狭,才通人。

】

5.为什么村人见渔人,乃大惊?

【村人对陌生人出现感到惊异,表明桃花源与世隔绝很久。

】

6.先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境表明先世生活年代的社会环境是怎样的?

【社会动荡,战争频繁,民不聊生。

】

7.桃花源的自然环境、社会环境以及人民的生活状况、精神状态怎样?

【①自然环境:

美丽富饶;②社会环境:

安定平和;③生活状况:

安居乐业;④精神状态:

自由快乐。

】

8.此人一一为具言所闻,从文中可推断渔人向桃花源中人说了什么?

【桃花源外朝代更替,社会动乱,人民生活痛苦。

】

9.桃花源中人为什么叹惋?

作者为什么不一一写出渔人的话?

【为时代变迁,桃花源外社会黑暗动荡,人民生活痛苦而叹惋。

本文主要写桃花源的美好,而不是世外战乱;另外桃花源外的事世人皆知,没有必要一一写出。

】

10.桃花源中人不复出焉的原因是什么?

【先人已饱受战乱之苦,桃花源中人不想回到黑暗的社会中再过痛苦的生活。

】11.为什么村人说不足为外人道也?

【对渔人存有戒心,怕外人知道后破坏他们和平安定的生活。

】

12.作者为什么要写寻向所志,不复得路?

【表明桃花源是一个似有实无的虚幻世界,并不存在。

也表达了作者的痛惜之情。

】13.作者为什么要写刘子骥寻访桃花源未果?

【表明桃花源可望而不可即,给桃花源增添奇异色彩;也表明桃花源在现实生活中是不存在的;隐含了作者无力改变社会现实的无奈。

】

14.作者笔下的桃花源具有怎样的特点?

(作者追求的是怎样的生活?

)【环境优美,人民安定幸福,民风淳朴;没有阶级,没有剥削,没有压迫,没有战乱,人人自食其力,安居乐业,和平安宁的理想社会。

】15.作者为什么要虚构一个与现实对立的美好世界?

【寄托自己的政治理想,反映广大人民的愿望;对美好生活向往,对黑暗社会批判。

】

16.写出文章的整体思路。

【(渔人)发现桃源、访问桃源、离开桃源。

】

17.你怎样看待陶渊明笔下的理想社会?

【它与当时的黑暗社会形成鲜明对照,是作者不满当时现实的一种精神寄托,是对当时黑暗社会的批判,客观上反映了广大人民的愿望,具有一定的积极意义;但它又有原始共耕的痕迹,有一定的复古倾向,在阶级社会中也只能是一种幻想,是不可能实现的。

】

18.渔人是个怎样的人?

写渔人有怎样的作用?

【渔人背信弃义、不守诺言。

写渔人的作用:

一方面与桃花源中人的淳朴好客形成对比,加深了人们对桃花源外社会的认识,突出了桃花源是理想的社会;另一方面,本文以渔人进出桃花源的行踪为线索,写渔人是组织材料的需要。

】

四、中考题再现

1.文中桃源人为什么“皆叹惋”?

【桃源人叹惋桃花源外面战乱不绝,民不聊生。

(意思对即可)】

2.作者虚构了一个怎样的理想社会?

【环境优美,物产富饶,和平安宁,人们安居乐业,幸福快乐。

(如只答到“没有剥削,没有压迫”给1分。

)(答到三点满分,意近即可)】

3.作者笔下桃花源人生活的美好表现在哪里?

(用自己的话概括)【①自然环境优美 ②社会安定和平 ③百姓生活和乐】

4.作者虚构桃花源,表达了怎样的愿望?

【表达了作者向往自由、平等、和谐生活的愿望。

】

《陋室铭》

一、重点词语

1.有仙则名(成了名山)

2.有龙则灵(成为灵异的水)

3.斯是陋室,惟吾德馨(这)(只)(香气,这里指品德高尚)

4.谈笑有鸿儒(博学的人)

5.可以调素琴(调弄,这里指弹琴)

6.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(琴瑟箫管等乐器,这里指奏乐的声音)(官府的公文)

7.何陋之有(助词,宾语前置的标志)

二、重点句翻译

1.斯是陋室,惟吾德馨【这虽是简陋的房子,只是我的品德美好(就不感到简陋了)。

】

2.苔痕上阶绿,草色入帘青。

【青苔碧绿,长到台阶上,草色青葱,映入帘子中。

】

3.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

【没有嘈杂的音乐扰乱两耳,没有官府公文劳累身心。

】

4.何陋之有?

【有什么简陋的呢?

】

三、思想内容

1、统领全文的一句是什么?

【斯是陋室,惟吾德馨。

】

2、文中点睛之笔是哪句?

【何陋之有。

】

3、本文表达了作者怎样的志趣(情怀)?

【表达了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的志趣。

】

4、表现陋室主人交往之雅的语句的是什么?

【谈笑有鸿儒,往来无白丁。

】

5、表现主人生活环境清幽的句子是什么?

【苔痕上阶绿,草色入帘青。

】

四、中考题再现

1.文中“南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

”运用了什么论证方法?

有什么作用?

【举例论证,作者以古仁人自况】

2.请概括选文的主旨(用原文的语句回答)。

【斯是陋室,惟吾德馨】

3.写出文中作者认为“陋室不陋”的原因的句子。

【惟吾德馨(斯是陋室,惟吾德馨)】

4.本文在对陋室进行描写时,从 、 、 三方面极力形容“陋室不陋”,表达了一种 的节操和 的情趣。

【居室环境、交往人物、日常生活;高洁傲岸 安贫乐道】

5.文章从自然环境、交往人物和生活情趣等方面表现了陋室不陋,请选择其中一个方面举例分析。

【苔痕上阶绿,草色入帘青”,用苔痕、草色的青翠,表现环境的清幽,可见陋室不陋。

】

6.刘禹锡说“无丝竹之乱耳”,这句话流露出作者怎样的精神追求?

【追求安贫乐道的精神境界。

】

《爱莲说》

一、重点词语

1.可爱者甚蕃(多)

2.予独爱莲之出淤泥而不染(唯独)(主谓之间)(连词,表转折)(沾染(污秽))

3.濯清涟而不妖(洗涤)(水清而有微波,这里指清水)(美丽而不端庄)

4.不蔓不枝(生枝蔓)(长枝节)

5.亭亭静植(立)

6.可远观而不可亵玩焉(玩弄。

亵,亲近而不庄重。

)

7.予谓菊(认为)

8.陶后鲜有闻(少)

9.宜乎众矣(应当)

二、重点句翻译

1.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

【我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎内空外直,不生枝蔓,不长枝节,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。

】

2.予谓菊,花之隐逸者也。

【我认为,菊花是花中的隐士】

3.菊之爱,陶后鲜有闻【对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了】

三、思想内容

1、文中最概括莲花高贵品质的语句是什么?

【莲,花之君子者也。

】

2、比喻君子不同流合污的是哪一句?

【出淤泥而不染。

】

3、本文采用了以花喻人、托物言志的写法。

作者对莲的描述和赞美寄予他怎样的思想感情?

【寄寓了他不愿与世同流合污、保持高洁风格的思想感情。

】

4、中心思想本文通过对“莲”的美好形象和高洁品质的描写,表达了作者怎样的生活态度?

【表达了作者对追名逐利、趋炎附势的世态的鄙弃和厌恶以及洁身自好的生活态度。

】

四、中考题再现

1.文中“予独爱莲之出污泥而不染,濯清涟而不妖”写出了莲花的什么品质?

【通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。

】

2.作者从哪几个方面描写了莲花的形象?

【作者从生长环境、长成后的形象和品格来描写莲花的形象。

】

3.周敦颐是一个怎样的人?

【周敦颐确实如“莲”一样,是一个德才兼备的“君子”,一方面他才能过人,处理案件,快速准确,另一方面他刚正不阿,敢于据理力争,不阿谀权贵。

】

4.文末为什么将前文“菊、牡丹、莲”的写作顺序改为“菊、莲、牡丹”?

【为了突出作者对当时追名逐利世风的讽刺与批判,深化文章的主旨。

】

5.莲,在作者心目中是君子的形象,那么,君子应当具有怎样的美好品质?

【洁身自好,不同流合污,随俗浮沉,也不自我炫耀,行为方正,豁然大度,质朴庄重,不慕名利】

6.本文最显著的艺术特点是()(限填4个字),借赞美莲花歌颂君子的可贵品质。

从表达方式上看,本文第一段运用描写,展现莲的形象;第二段是(),通过品评菊、莲、牡丹,揭示主旨。

“爱莲”即爱()。

通篇章法严谨,而行文却跌宕有致,摇曳多姿。

【托物言志议论君子之德 】

《核舟记》

一、重点词语

1.能以径寸之木,为宫室(在)(做,这里指雕刻)

2.罔不因势象形,各具情态。

(无)(顺着,就着)(模仿,这里指雕刻)

3.尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

(赠)(表示推测的句首语气词)

4.舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

(同“又”,用来连接整数和零数)(零数)(大约)(上下)

5.中轩敞者为舱,箬篷覆之(是)(名词作状语,用箬叶。

)

6.启窗而观(连词,表顺承)

7.石青糁之(名词作状语,用石青)(涂)

8.中峨冠而多髯者为东坡(连词,表并列)(是)

9.佛印居右(坐在)

10.东坡右手执卷端(指画幅的右端)

11.其两膝相比者(靠近)

12.佛印绝类弥勒(像)

13.袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。

(举)(类似)

14.诎右臂支船(同“屈”,弯曲。

)

15.珠可历历数也(分明可数的样子)

16.左手倚一衡木(同“横”)

17.其人视端容寂(眼睛正视,神色平静)

18.其船背稍夷(顶部)(平)

19.钩画了了(清楚明白)

20.而计其长曾不盈寸(连词,表转折)(竟然)

21.盖简桃核修狭者为之(挑选)(长)

22.技亦灵怪矣哉(神奇)

二、重点句翻译

1.罔不因势象形,各具情态。

尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

【全都是按照(材料原来的)形状刻成(各种事物的)形象,各有各的神情和姿态。

(他)曾经赠我一只用桃核制成的小船,(刻的)应当是苏轼游赤壁(的情景)。

】

2.中轩敞者为舱,箬篷覆之。

【中间高起而宽敞的部分是船舱,用箬竹叶做的船篷覆盖着它。

】

3.其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。

佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。

【他们的互相靠近的两膝,各自隐藏在卷子下边的衣褶里,佛印和尚极像弥勒佛,敞胸露怀,抬头仰望,神情跟苏、黄两个人不相类似。

】

4.卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

【佛印卧倒右膝,弯曲着右臂支撑在船上,而竖着他的左膝,左臂上挂着一串念珠挨着左膝上------念珠可以清清楚楚地数出来。

】

5.其人视端容寂,若听茶声然。

【那个人眼睛正视着茶炉,神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。

】

6.而计其长曾不盈寸。

盖简桃核修狭者为之。

嘻!

技亦灵怪矣哉!

【可是计算它的长度竟然不满一寸。

原来是挑选长而窄的桃核刻造的。

啊,技艺也真神奇啊!

】

三、思想内容

1、能点明核舟主题的句子是(盖大苏泛赤壁云。

)

2、最能表达作者对核舟的感情和态度的句子是(技亦灵怪矣哉!

)

3、舟上并没有“赤壁”二字,你是怎么知道苏轼和朋友游的是赤壁?

(苏轼曾游过赤壁,并写了《赤壁赋》《后赤壁赋》,核舟的窗户上的字正是出自这两篇文章,核舟正是通过这一点表明苏轼和朋友游赤壁的。

)

4、第二段为什么先介绍苏东坡,然后才介绍黄庭坚和佛印?

(因为核舟主题是大苏泛赤壁。

)

5.课文第二段的主要内容如何?

是如何具体说明的?

从此可以看出来说明的顺序如何?

【这段的主要内容是说明小小核舟的船舱部分是如何雕刻的,雕刻了哪些东西。

作者先说了船舱的顶部的情况,又描写了船舱两旁有些什么,从此可以看出是按照空间顺序来说明的。

】

6.课文第二段主要采用什么说明方法,有何作用?

【这段主要运用列数字说明的方法。

核舟体积有多大,长有多少,高多少,船舱部分雕刻了多少东西,都各有其数,读来一目了然。

】

7.课文第三段这段是介绍船头部分,主要说明了什么?

【描述船头三人的神情态度。

】

8.作者在写船头三人时,重点写的是谁?

为什么?

【重点写了苏东坡。

因为在三人中,苏轼居中,作者起笔直逼其面:

“峨冠而多髯者”,因雕刻者刻得仔细,所以作者写得就细腻,其他两人则相对简略些。

其次,因核舟的雕刻主题为“盖大苏泛赤壁云”,所以苏轼应为主要人物。

】

9.从哪些地方看出雕刻者技艺的高超?

【东坡的外貌刻画;东坡、鲁直衣褶的介绍、佛印所挂念珠之描述等都可看出。

】

10.课文第四段说明舟尾的情况是怎样布局的呢?

【主要运用了总——分结构。

先说“楫左右舟子各一人”而后分说“居右者”和“居左者”。

】

11.课文第四段描写舟子的神情动作,渲染了一种什么氛围?

【一舟子“若啸呼状”,显得粗犷、悠然自得;另一舟子“视端容寂,若听茶声然”,显得平静专注。

两舟子共同营造了一种愉悦、轻松、自由自在的气氛。

舟子的情态和泛舟主角的情态是呼应的,给观赏核舟的人造成了泛舟的实感,也与苏轼《后赤壁赋》中的意境暗合,巧妙的表现了作品主题。

】

12.课文如此细致地介绍核舟这雕刻晶的艺术形象,说明了什么?

【说明雕刻家构思的巧妙,赞美他的高超技艺,也显示出我国古代工艺美术的卓越成就。

】

13.作者从船的中部写起,有什么好处?

①核舟中间是船舱,高起而宽敞,十分引人注目,舱边的窗可以自由关闭,由此说可以引发读者的兴趣。

②窗上刻有苏轼《赤壁赋》《后赤壁赋》中的写景名句,可以使读者通过想象感知苏轼当年泛舟赤壁的优美环境。

四、中考题再现

1.文章具体描写了“船头”和“舟尾”人物各异的情态,其目的是 。

(说明核舟工艺的精巧)(或:

说明雕刻者高超的技艺)

2.选文前三段按 顺序,依次介绍了核舟的 、 和船背(空间船头船尾)

3.“嘻,技亦灵怪矣哉!

”这一句表达了作者 的思想感情(.对精湛的雕刻技艺的赞叹)

4.选文的说明顺序是 ;第②段的结构形式是

;作者从船的中部写起的原因是

(总——分(1分) 原因:

①核舟的中间部分是舱,高起而宽敞,十分引人注目;②舱边的窗竟然可以关闭,从这里说起能引起读者的兴趣;③核舟所表现的主题是“大苏泛赤壁”,而中间部分雕刻有苏轼的诗句,从这里说起容易引起读者的注意,引发读者的想象(2分,答对其中两点即可得满分) )

《三峡》

一、重点词语

1.自三峡七百里中(在)

2.略无阙处(通“缺”,中断)

3.自非亭午夜分,不见曦月。

(如果)(正午)(半夜)(日光,这里指太阳)

4.至于夏水襄陵,沿溯阻绝(上)(顺流而下)(逆流而上)

5.或王命急宣(有时)(传达)

6.虽乘奔御风,不以疾也(即使)(飞奔的马)(认为)

7.春冬之时(季节)

8.素湍绿潭(白色的急流)

9.绝巘多生怪柏(极高的山峰)

10.飞漱其间(急流冲荡)

11.清荣峻茂,良多趣味。

(水清,树荣(茂盛),山高,草盛)(确实)

12.每至晴初霜旦(天刚晴)(下霜的早晨)

13.属引凄异(接连不断。

属,动词,连接。

引,延长。

)

二、重点句翻译

1.重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

【层层的悬崖,排排的峭壁,遮蔽了天空,挡住了日光。

若不是正午和半夜,就看不到太阳和月亮。

】

2.或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

【有时皇帝的命令要急速传达,这时候只要清早坐船从白帝城出发,傍晚便可到江陵,中间相距一千二百里,即使骑上飞奔的骏马,驾着疾风,也不如它快。

】

3.绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

【在极高的山峰上,生长着许多奇形怪状的柏树,在山峰之间,常有悬泉瀑布飞流冲荡,水清,树荣(茂盛),山高,草盛,趣味无穷。

】

4.每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

【每到初晴的时候或下霜的清晨,树林和山涧显出一片清凉和寂静,高处的猿猴拉长声音鸣叫,声音连续不断,非常凄凉怪异。

空旷的山谷传来猿啼的回声,悲凉婉转,很长时间才消失。

】

三、思想内容

1.作者运用哪些语句来描写三峡春冬的景色的?

观察角度有何不同?

【素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间白浪、绿潭、青山、花草“清”“荣”“峻”“茂”俯视仰视色彩艳丽】

2.作者描绘三峡秋天的景象时选取了怎样的时间和事物?

请用两个词语概括其特点。

【晴初霜旦林、涧、猿啸、回声悲寂、凄凉】

3.作者通过描写三峡的哪些景观,来表现三峡的壮丽风光的?

【文中描写了三峡的山、夏水、春冬景色、秋天景象】

4.作者运用哪些语句来描写三峡春冬的景色的?

观察角度有何不同?

【素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间俯视仰视】

5.课文写三峡四时风光,为什么从“山”写起?

写水为什么不按春夏秋冬的顺序来写?

【因为“峡”的意思就是两山夹水的地方,有山才有“峡”,所以从山写起。

三峡的水又是最有特色的,所以接着写水。

写水先写夏水,后写春冬之水,因为夏水最盛,最为凶险、迅疾,最具特点。

最后描写三峡之秋的悲凉气氛。

】

6.作者是从哪些方面描写三峡自然景观的?

【文章先写山

(1),后写水(2-4)。

写山,突出连绵不断、遮天蔽日的特点;写水,则描绘不同季节的不同景象。

】

7.三峡的山有何特点呢?

从哪里体现出来的?

【连绵高大】

8.三峡夏季的水有什么特点?

从哪里体现出来的?

【险急】

9.三峡春冬描绘了哪些景色,又有那些特点?

【清幽秀丽】

10.三峡的秋天别有一番怎样的景致呢?

【凄清肃杀】

四、中考题再现

1.下列对文章内容的理解和写法的分析,不正确的一项是( D )

A.作者在文中依次写出了夏季的三峡呈现奔放美;春冬的三峡显示出清幽美;而秋季的三峡却展示着凄婉美。

B.第三段写三峡春冬景色时,既描写了“素湍绿潭”的静景,也描写了“回清倒影”的动景,动静结合,相得益彰。

C.第四段中写“高猿长啸”突出了秋天三峡的凄冷。

D.文章第四段中作者引用渔歌歌谣,是运用了正面描写的手法进一步突出三峡山高水长的特点,同时渲染了三峡秋天萧瑟凄清的气氛。

2.文章结尾引用“巴东三峡巫峡长,袁鸣三声泪粘裳”有什么作用?

【渲染秋天萧瑟的氛围,表现三峡的凄婉美。

】

《答谢中书书》

一、重点词语

1.山川之美,古来共谈(赞叹)

2.两岸石壁,五色交辉(交相辉映)

3.四时俱备。

(季)

4.晓雾将歇,夕日欲颓(消散)(坠落)

5.沉鳞竞跃(潜游在水中的鱼儿)

6.实是欲界之仙都(人间)(仙境)

7.未复有能与其奇者(参与,这里指欣赏)

二、重点句翻译

1.实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

【这里实在是人间的仙境啊。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了】

三、思想内容

1.全文围绕哪个字展开?

【美】

2.本文美在哪里?

【山水相映之美

色彩配合之美晨昏变化之美动静相衬之美】

3.本文表达了作者怎样的思想感情?

最能体现作者思想感情的语句是什么?

【表达了作者亲近自然归隐山林的志趣,居身其中的欢乐、愉悦、悠然自在之情及能够和古今山水知音比肩的得意之感。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

】

四、中考题再现

1.统领全文的句子是(山川之美,古来共谈)。

2.文章写自然景物,表达了作者对(山水自然)的热爱之情,全篇充满乐观情趣。

《记承天寺夜游》

一、重点词语

1.解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

(脱)(门)(高兴的样子)

2.念无与为乐者,遂至承天寺(考虑,想到)(于是)

3.相与步于中庭(共同,一起)(院里)

4.庭下如积水空明(形容水的澄澈)

5.盖竹柏影也(原来是)

6.但少闲人如吾两人耳(只是)(罢了)

二、重点句翻译

1.念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

【想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

】

2.怀民亦未寝,相与步于中庭。

【怀民也没有睡,我们便一起在庭院中散步】

3.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【庭院中的月光像积水一样清明澄澈,水中藻和荇交错纵横,原来是竹子和柏树的影子。

】

4.何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人耳。

【哪一个夜晚没有月光?

哪个地方没有竹子和柏树?

只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

】

三、思想内容

1.作者为什么会想着夜里去寺庙游玩呢?

【因为月色很美,“月色入户”所以“欣然起行”】

2.作者是怎样描写月色的?

作者描绘的这幅月夜图有什么特点?

【奇特的想象,新奇的比喻月光如水,皎洁、空灵】

3.文中哪些句子表达了作者的情感?