问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件.docx

《问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

问题研究地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件

第六节

区域工业化与城市化进程——以珠江三角洲为例

一、珠江三角洲城市化进程

1.珠江三角洲概况

(1)位置:

位于广东省中南部,珠江下游。

(2)范围:

包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山等市的全部和惠州、肇庆两市的部分县、市。

广义的珠江三角洲还包括香港和澳门特别行政区。

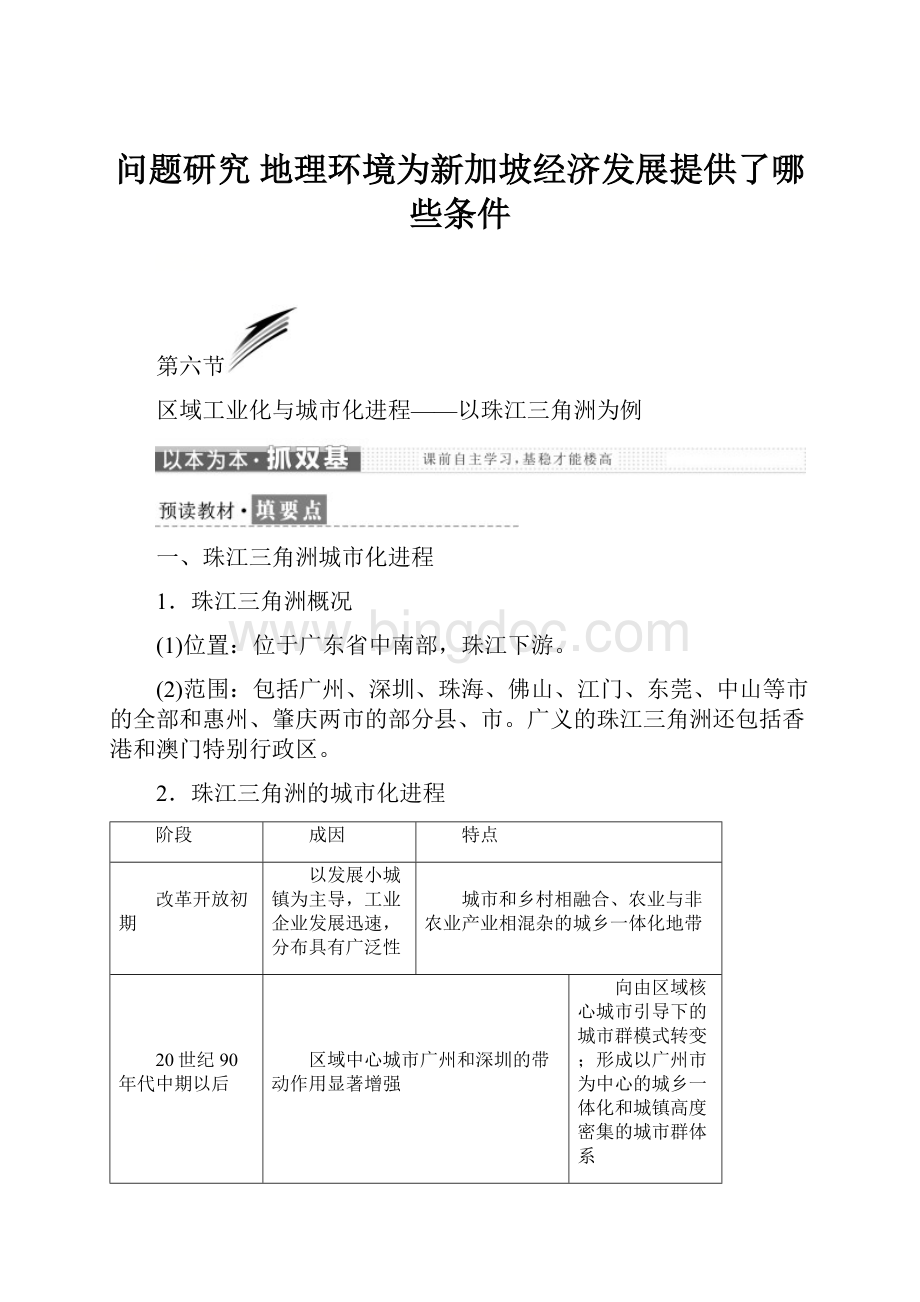

2.珠江三角洲的城市化进程

阶段

成因

特点

改革开放初期

以发展小城镇为主导,工业企业发展迅速,分布具有广泛性

城市和乡村相融合、农业与非农业产业相混杂的城乡一体化地带

20世纪90年代中期以后

区域中心城市广州和深圳的带动作用显著增强

向由区域核心城市引导下的城市群模式转变;形成以广州市为中心的城乡一体化和城镇高度密集的城市群体系

3.珠江三角洲城市化水平高的表现

4.经济特色

“一镇一品”的专业镇经济。

[思考启迪] 城市化的主要表现是什么?

提示:

城市化的三个表现:

(1)城市用地规模扩大,城市数量增多;

(2)城市人口占总人口比重上升;(3)城市人口增加。

其中城市人口占总人口的比重是衡量城市化水平高低的最主要的标志。

二、工业化对珠江三角洲城市化的推动作用

1.工业化阶段

第一阶段(夯实基础阶段)

第二阶段(稳步发展阶段)

时间

20世纪80年代初至1985年

20世纪80年代中期至1989年

20世纪90年代以后

发展措施

大力发展“三来一补”企业,发展劳动密集型出口加工业

引进外资和技术,努力拓展境内融资渠道

在高速度的基础上更加注重质量和效益,工业结构得到优化调整,工业技术水平明显提高

结果

为工业起步提供了必要的资金积累,形成许多家来料加工装配企业

工业发展的步伐加快,初步形成以加工制造业为主的经济特色,建立了以电子、机械、家电、纺织、服装、食品、玩具、精细化工等为主的轻型工业体系

工业占绝对的主导地位,基本上实现了乡村工业化

2.工业化对城市化的推动作用

工业化

对城市化的推动作用

毗邻港澳、华侨众多,开放政策、吸引外资,发展外向型经济

非农产业向城市集中,加速了农村城市化

大机器生产吸纳大量劳动力,大批农民进城务工、经商

人口向城市的集中

现代化的运作模式和严格的企业管理制度

加速了人的观念和生活方式的转变

[温馨提示] “三来一补”指来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易,是我国早期发展开放的形式之一。

其主要特征是:

“三来一补”不需要投资和购置机器设备,只需要提供土地、劳动力和简易加工场所,所需要的技术、设备和必要的材料由外商提供。

中方进行生产后,用生产的产品、其他商品或劳务分期偿还外商提供的设备、技术等的货款。

三、珠江三角洲的工业化和城市化问题

1.工业化和城市化带来的问题

(1)大量占用耕地。

(2)城镇和工业过度密集。

(3)环境污染严重。

(4)产业结构层次偏低。

2.珠江三角洲城市化问题

(1)城市基础设施建设亟待完善。

(2)城市占用耕地面积不断扩大。

(3)珠江水质恶化。

(4)城市酸雨现象严重。

(5)城市固体废弃物污染加剧。

3.解决策略

提高区域经济的综合素质和管理水平,走可持续发展道路。

[温馨提示] 无论是工业化还是城市化,其带来的问题均涉及三个方面,一是占用耕地,二是环境污染,三是基础设施建设滞后,工业、城镇过于集中,产业结构不合理等。

[教材P65(上)活动]

1.

(1)优点:

便于分工协作、便于降低成本、生产规模大,品种全,知名度高,便于销售、便于政府管理等。

(2)通过形成区域性的规模化生产基地,形成区域特色支柱产业从而带动区域经济的发展。

2.略

[教材P65(下)活动]

1.珠江三角洲地处我国南部沿海,广东省中南部,珠江下游,靠近香港和东南亚。

这里是我国改革开放的前沿阵地,有利于外向型经济的发展。

2.特征:

(1)沿河分布:

惠州、东莞、中山、江门等;

(2)沿河口分布:

广州、香港、澳门、深圳、珠海等;(3)沿海分布:

珠海、澳门、香港等。

3.略

———————情景导入先思考———————

歌曲《春天的故事》中写道:

“一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山……一九九二年又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆……”

(1)歌词中描写的是我国哪一地区的兴起与发展?

提示:

主要是我国南部沿海珠江三角洲地区的兴起与发展。

(2)该地区兴起的主要原因是什么?

提示:

主要得益于国家改革开放的政策。

———————核心要点掌握好———————

一、珠江三角洲工业化、城市化快速推进的优势条件

珠江三角洲位于广东省东南部;毗邻港澳,与东南亚相邻,其工业化、城市化快速推进的优势条件如下所示:

1.自然条件

优势

地形

地形平坦,平原广阔

气候

热量充足,降水丰沛

水源

河流纵横交错,水源充足

2.社会经济条件

优势

人口与城市

人口稠密,城市密集

历史因素

资本主义经济萌芽早,近代工业的发源地,历史经济基础比较好,在此影响下人们的思想观念比较开放

国家改革开放政策

1986年,珠江三角洲地区成为沿海经济开放区,得以接受海外先进的技术、大量资金和先进的经营管理方式,成为我国经济增长最快、最富生机活力的地区之一

交通

沿海地区,水陆交通便利

对外联系

对外联系便利,信息来源广、传播快

技术

便于借鉴国外先进的管理经验,技术先进

著名侨乡

利于招商引资

3.国际条件

20世纪70年代以后,发达国家和地区的产业结构调整为工业化提供契机。

二、珠江三角洲地区工业化发展的两个阶段

第一阶段

第二阶段

时间

1979~1989年

1990年及以后

优势

劳动力丰富、地价低廉、政策优势、侨乡

工业实力大大增强

劣势

工业基础薄弱,矿产资源贫乏

政策优势已不明显,劳动力成本低的优势逐渐丧失

背景

发达国家和地区进行产业结构调整,劳动密集型和资源密集型产业寻找新的出路

世界经济全球化、信息化蓬勃发展和发达国家与地区新一轮的产业结构调整

主导

产业

劳动密集型产业

高新技术产业

在全国的地位

一些生产生活消费品的工厂迅速成长为国内同类产品的主要生产厂家

广东省的电子信息产业产值占全国的比重稳居各省级行政区之首

存在问题

外商投资规模相对较小,吸引外资额增长相对较慢;劳动密集型产业的附加值相对较低,工业增加值的增长相对较慢

对外资的吸引力下降,工业化与城市化的后劲日显不足;支撑产业升级的动力正在减弱;城市建设相对落后;生态环境问题日趋严重

———————方法技巧很重要———————

区域经济发展条件的分析思路

在一定的社会经济条件下,地理条件是区域经济发展的基础,影响到区域经济的特点、布局和发展。

分析区域经济发展条件应从以下几方面着手:

(1)地理位置的特点。

(2)自然地理条件,主要包括地形、气候、水文、自然资源等。

(3)社会经济条件,如经济基础、农业基础、科技力量、劳动力、市场条件、政府政策、环境条件、社会协作条件等。

需要强调的是,在分析发展条件时,一定要把握具有决定意义的方面,体现区域特征。

———————应用体验不可少———————

珠江三角洲地区位于广东省中南部,珠江下游,毗邻港澳,与东南亚相邻。

包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山等市的全部和惠州、肇庆两市的部分县、市。

广义的珠江三角洲还包括香港和澳门特别行政区。

据此完成1~2题。

1.下列叙述中,属于珠江三角洲地区良好地理位置条件的是( )

A.平原广阔,热量丰富,降水丰沛

B.毗邻香港,靠近东南亚

C.有许多优惠的政策

D.劳动力丰富,地价低廉

2.珠江三角洲地区优先于其他地区吸引外资的特定国内背景是( )

A.良好的区位条件

B.全国最大的侨乡之一

C.国家的对外开放政策

D.发达国家和地区的产业结构调整

解析:

1.B 2.C 第1题,珠江三角洲地区良好的地理位置条件表现为位于我国南部沿海,毗邻港澳,靠近东南亚。

第2题,改革开放以后,我国将珠江三角洲地区作为对外开放的前沿,并给予许多优惠政策,使珠江三角洲地区优先于其他地区吸引外资。

A项是有利的地理条件,B项是侨乡优势,D项是特定的国际背景。

读图,回答3~4题。

模式a:

―→

―→

―→

模式b:

―→

―→

―→

模式c:

―→

―→

―→

模式d:

―→

―→

―→

3.在上图所示的我国区域城市化的四种典型模式中,“浙江温州模式”是( )

A.模式a B.模式b

C.模式cD.模式d

4.模式a、c所在地区城市化发展模式的共同点是( )

A.有较大规模的人口迁移

B.依靠外来资金支持城市化

C.有当地政府的大量投资

D.通过工业化带动城市化

解析:

3.B 4.D 第3题,模式a是珠江三角洲模式;模式b是浙江温州模式;模式c是苏南模式;模式d是东北模式。

第4题,从图中可以看出,这两个地区都是由于实现了工业化,从而导致大量的人口从第一产业转移到第二产业,大量的农业土地变成了工业用地,从而带动了城市化。

———————情景导入先思考———————

东莞,一直有“世界工厂”之称。

在只有2500km2的面积上云集着五六万家制造加工企业,曾经的人力资源优势使得加工贸易在这片土地上如火如荼地展开。

但是从2014年开始,各种关于东莞代工企业的消息不断,中国代工产业正遭遇着转型困境。

(1)中国代工产业处于困境的原因有哪些?

提示:

产业结构层次偏低,环境污染严重。

(2)解决此困境的措施有哪些?

提示:

优化产业结构;治理污染,保护生态环境。

———————核心要点掌握好———————

在珠江三角洲工业化和城市化的过程中,由于多方面的原因,相继出现了一系列问题,如何妥善解决这些问题,以提高区域经济的综合素质和管理水平,使区域走上可持续发展的道路,是珠江三角洲区域发展面临的紧迫任务。

具体表现如下:

出现的问题

原因

解决对策

大量占用耕地

①土地开发过热;②城镇建设用地扩展过快;③盲目建设“开发区”“工业城”

①防止建成区盲目膨胀;②城镇规模要适度,要适合资源、环境的承载力;③加强城乡规划、建设与管理

城镇和工业过度密集

①城市人口和城市数量迅速增加;②产业布局不合理,基础设施建设过多,重复建设严重;③城市规划不合理,城市间缺乏分工合作,城市规划与管理严重滞后

①确保理想的城镇空间发展形态;②促进区域整体协调发展;③加强规划、管理,建立可持续的空间协调发展模式

环境污染严重

①工业迅速发展,人口急剧增加;②“三废”大量排放,但处理量小;③环境污染治理、环境管理及生态环境建设、基础设施建设滞后

治理污染,保护生态环境,实施“青山蓝天碧水工程”

产业结构层次偏低

①产业基础薄弱,对外引资投入下降;②市场腹地狭小,产业升级困难

①调整产业结构,推动地区产业升级;②发展泛珠江三角洲经济区,扩大经济腹地

———————应用体验不可少———————

目前生态城市是现代城市建设的新潮流,它以环境为中心,注重可持续发展,强调资源的高效低耗和生态优先等原则,这有利于解决因不合理城市化造成的生态环境问题,建设“健康”城市。

据此回答1~2题。

1.目前城市生态环境恶化的根本原因是( )

A.与城市地域结构模式不合理有关

B.城市人口、工业的膨胀产生大量废物,超过了环境的自净能力

C.与城市所在地形、气候、河流等自然因素不合适有关

D.城市环境是人类改造自然变化最大的地方,自净能力最强

2.珠江三角洲地区工业化和城市化过程中产生的问题,属于生态破坏方面的是( )

A.大气污染日益加剧,该地区已成为全国酸雨中心之一

B.水污染严重,“水质性”缺水问题突出

C.噪声扰民,城市环境质量下降

D.耕地锐减,土壤肥力下降

解析:

1.B 2.D 第1题,城市生态环境问题主要是由“三废”排放量超过环境的自净能力造成的。

第2题,环境问题表现为环境污染和生态破坏,A、B、C属于环境污染,D属于生态破坏。

深圳在发展过程中,曾提出了从“速度深圳”向“和谐深圳,效益深圳”转化。

据此回答3~4题。

3.下列属于有利于建设“和谐深圳”的措施是( )

①合理规划城市交通网 ②进一步加强城市绿化建设 ③提供使用一次性用品 ④兴建别墅,提高居住质量

A.①② B.②③

C.①④D.③④

4.建设“效益深圳”要( )

①引进外贸,大力发展加工业 ②发展科技,提高企业创新能力 ③引进廉价劳动力,发展重工业 ④改进工艺,提高资源利用率

A.①②B.②③

C.②④D.③④

解析:

3.A 4.C 第3题,本题的关键是从地区可持续发展角度分析。

第4题,深圳今后的发展方向应该大力发展第三产业,优化产业结构。

改革开放以来,珠江三角洲地区的产业结构发生了较大变化。

读珠江三角洲地区产业结构演变图,回答1~2题。

1.改革开放以来,珠江三角洲地区产业结构的变化是( )

A.第二、第三产业都有波动上升

B.第一产业上升,第三产业下降

C.第一、第二产业持续上升

D.第一、第三产业上升

2.1990年以前珠江三角洲地区工业发展的特征是( )

A.处于快速发展阶段

B.工业结构得到优化

C.工业部门以电子信息产业为主

D.工业部门以劳动密集型工业为主

解析:

1.A 2.D 第1题,结合图例,读图可知,第一产业比重波动下降,第二、第三产业比重均波动上升。

第2题,1990年以前,珠江三角洲地区以第二产业为主,但工业总产值较低,说明这一时期劳动密集型的加工工业发展迅速。

读我国局部地区示意图,完成3~4题。

3.图中甲省城市工业化与城市化发展的最大优势在于( )

A.能源和矿产 B.市场和腹地

C.人口和技术D.城市和交通

4.为实现该省城市的可持续发展,以下途径最合适的是( )

A.重点发展高新技术产业

B.大力发展高耗能产业

C.加大对原料导向型企业的投资

D.延长产业链和发展替代产业,实现产业结构优化

解析:

3.A 4.D 第3题,甲省的城市多为矿业城市,是在当地丰富的煤、铁资源的基础上发展起来的。

第4题,对于矿业城市来说,重点发展对科技水平要求高的高新技术产业明显不现实;大力发展高耗能产业会加快矿产资源的枯竭速度,并会带来严重的环境问题;延长产业链和发展替代产业,实现产业结构优化是实现区域可持续发展的合理措施。

珠江三角洲地区经济发展迅速,城市化水平较高,但也存在问题。

据此回答5~6题。

5.下列不属于珠江三角洲地区在发展过程中存在的主要问题的是( )

A.环境污染加重B.人口出现负增长

C.农业用地急剧减少D.产业布局不合理

6.珠江三角洲地区许多沿海城镇大搞基础设施建设,这样做可能导致的现象是( )

①重复建设造成资金、财力、人力的巨大浪费 ②有利于当地经济发展 ③有利于发挥地区优势 ④可能造成沿海生态的破坏

A.①②B.②③

C.③④D.①④

解析:

5.B 6.D 第5题,随着珠江三角洲地区经济的发展,外来务工人员越来越多,不存在人口负增长问题。

第6题,沿海地区许多城镇大搞基础设施建设,缺乏统一的规划,必然会带来人力、财力、物力的浪费,可能对沿海生态带来影响。

香港的新市镇工程将曾经临海的渔村,建成了“水泥森林”般的住宅区。

据此回答7~8题。

7.新市镇建设给香港带来的影响是( )

①分散中心区人口压力 ②扩大了城市的用地规模

③控制了外来人口迁入 ④加速了逆城市化的进程

A.①②B.②④

C.②③D.③④

8.随着香港“水泥森林”面积的扩大,城市( )

A.主导风向将发生明显改变

B.水循环状况受到影响

C.空间结构发生根本性变化

D.热岛效应会明显减弱

解析:

7.A 8.B 第7题,香港新市镇建设分散了中心区的人口压力;扩大了城市的用地规模;外来人口迁入会增加;城市化进程加快。

第8题,随着香港“水泥森林”面积的扩大,主导风向不会发生改变;地表径流会增加,下渗和地下径流减少,水循环状况受到影响;空间结构会发生变化,但不会发生根本性改变;热岛效应会明显增强。

下表为辽宁省与广东省不同年份城市人口比重比较表,读表完成9~10题。

1965年

1990年

2000年

2011年

辽宁省

34.1%

50.6%

54.2%

63.3%

广东省

17.6%

23.6%

55.1%

66.2%

9.两省城市化进程差异明显,主要原因有( )

①辽宁省城市化起步早、水平高主要得益于矿产资源的开发 ②在1990~2000年间辽宁省城市化发展缓慢的原因之一是缺乏国家政策支持 ③广东省起步晚是由于气候条件优越、农业发达,制约了城市化的发展 ④广东省后来居上主要得益于乡镇企业的迅猛发展

A.①③B.①④

C.②③D.②④

10.两省城市化要进一步发展,面临的共同问题是( )

A.农村剩余劳动力不足

B.基础设施落后

C.严格的户籍制度

D.区域产业结构有待进一步调整升级

解析:

9.D 10.D 第9题,辽宁省城市化起步早、水平高主要得益于发展东北老工业基地的政策;广东省起步晚,主要受国家发展政策的制约。

第10题,为促进城市化的进一步发展,必须对产业结构进行调整升级,提高第三产业比重。

一、选择题

1.辽宁省在清王朝时期是地广人稀的地区,由于这里是清王朝的发祥地之一,按大清律制禁止大规模开垦。

清王朝灭亡后,短短百年的时间,辽宁省成为拥有人口超百万的特大城市最多的省份。

上述现象的出现,说明( )

A.城市的区位因素是不断发展和变化的

B.军事因素的衰弱是城市发展的必要条件

C.交通运输是辽宁省城市发展的主导因素

D.人口迁移是辽宁省城市发展的根本动力

解析:

选A 根据材料可知,辽宁省在清王朝时期,禁止大规模开垦,是导致其社会经济和城市发展缓慢的主要因素。

目前,辽宁省城市化发展迅速,主要得益于煤、铁等资源的开发利用。

由此可以看出城市的区位因素是不断发展和变化的。

改革开放以后,珠江三角洲地区迅速推进工业化,同时加快了城市化的进程。

下图为珠江三角洲地区工业总产值增长图,读图回答2~3题。

2.珠江三角洲工业化进程中的阶段Ⅰ、Ⅱ两个发展阶段的主导产业分别是( )

A.原料导向型产业、动力导向型产业

B.劳动密集型产业、市场导向型产业

C.劳动密集型产业、高新技术产业

D.高新技术产业、劳动密集型产业

3.以下不属于珠江三角洲地区在阶段Ⅱ进行产业升级原因的是( )

A.全国对外开放范围的扩大

B.新能源矿产基地的开发

C.劳动成本优势的逐步丧失

D.发达国家和地区新一轮产业结构的调整

解析:

2.C 3.B 第2题,20世纪80年代,珠江三角洲地区主要发展了劳动密集型产业,因而工业产值低,变化小;20世纪90年代后,重点发展了高新技术产业,工业产值高,变化大。

第3题,珠江三角洲地区矿产资源缺乏。

山东省在黄河三角洲开发建设中,坚持生态为先,确保绿色发展。

按照规划,黄河三角洲将用全新的运作机制和管理模式,鼓励符合国家产业政策、规模大、链条长的项目优先在区域内布局建设。

读图完成4~5题。

4.下列关于东营市的区位优势的叙述,错误的是( )

A.海陆交通便利

B.位于环渤海经济圈和黄河经济带的交会地带

C.地势平坦,土壤肥沃,资源丰富

D.毗邻珠江三角洲城市群,市场广阔

5.下列关于黄河三角洲可持续发展的措施,不合理的是( )

A.大力发展循环经济、促进产业升级,加快区域发展步伐

B.退耕还林、划区放牧、工程造林,保护湿地资源

C.配合当地丰富的矿产资源,应重点发展能源、化工、钢铁等工业

D.发展核电等新能源,改善区域生态环境

解析:

4.D 5.C 第4题,由图可知,东营市位于环渤海经济圈和黄河经济带的交会地带,海陆交通便利,地势平坦,土壤肥沃。

第5题,虽然黄河三角洲有丰富的石油、天然气等能源资源,但为改善其环境,实现可持续发展,应逐步降低能源、化工、钢铁等工业的比重。

城市群的竞争力很大程度上取决于群内城市间的产业分工与合作。

下图示意城市群内部城市间的产业链分工体系。

读图,回答6~7题。

6.城市群中,中心城市的优势产业处于产业链中的位置是( )

A.①⑤B.②④

C.③④D.①③

7.产业分工处于产业链上③位置的城市,其竞争优势主要体现在( )

A.产品需求量大B.交通便利

C.劳动力充足D.土地租金低

解析:

6.A 7.D 第6题,从图中可以看出:

①⑤位置,价值量高,最具有优势。

第7题,产业分工处于产业链上③位置的城市,价值量最低,占地面积较广,为降低成本,需布局在土地租金低的位置。

读下图,完成下题。

8.如果把珠江三角洲比作图中的“后院手工作坊”,则下列叙述正确的是( )

①“后院手工作坊”承担产品加工、制造和装配 ②“后院手工作坊”承担承接订单、原材料、设备、设计和销售

③“沿街店面”承担产品加工、制造和装配 ④“沿街店面”承担承接订单、原材料、设备、设计和销售

A.①②B.②③

C.③④D.①④

解析:

选D 珠江三角洲在“前店后厂”的经济合作模式中,发挥的是劳动力便宜的优势,生产成本低。

二、综合题

9.“长三角”和“珠三角”是我国两个重要城市群,阅读两三角洲简图,结合所学知识,回答问题。

(1)两三角洲地区工业化的快速发展导致酸雨危害严重,减少这些酸性气体排放的主要措施有哪些?

(2)与“长三角”城市群相比,“珠三角”城市化过程中出现了城市等级体系不合理、城市产业结构趋同等问题,请你提出解决这些问题的合理措施。

(3)伴随长江三角洲地区工业化、城镇化进程,该地区农业应如何发展?

解析:

第

(1)题,酸性气体主要来源于煤、石油等矿物燃料的使用,减少酸性气体排放的措施应从优化能源消费结构,调整产业结构以及减少排放、增加回收等方面归纳。

第

(2)题,针对问题,从构建城市群和加强产业结构调整两方面分析。

第(3)题,为适应长三角地区工业化、城镇化的进程,一方面要对农业生产结构进行调整,重点发展城郊农业;另一方面要加大科技投入,发展高效农业、生态农业。

答案:

(1)改善能源消费结构,提高清洁能源消费比重;减少酸性气体排放量及进行回收利用(推广原煤脱硫技术、工业废气脱硫处理);调整产业结构,限制高污染工业(大力发展高新技术产业及第三产业);大力发展城市公共交通。

(答出三点即可)

(2)加强城市群整体统筹与规划;构建区域核心城市并提高核心城市辐射带动能力;加强城市产业分工与协作,避免恶性竞争;加强基础设施、公共服务的建设与合作等。

(答出三点即可)

(3)农业生产结构进行相应调整,加大蔬菜、肉蛋奶、花卉等城市需求量大的农副产品生产;保护基本农田,增加科技投入,发展优质、高效农业。