高三语文一轮复习 古代诗歌鉴赏 诗歌分类鉴赏1鉴赏诗歌的表达技巧导学案无答案.docx

《高三语文一轮复习 古代诗歌鉴赏 诗歌分类鉴赏1鉴赏诗歌的表达技巧导学案无答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三语文一轮复习 古代诗歌鉴赏 诗歌分类鉴赏1鉴赏诗歌的表达技巧导学案无答案.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

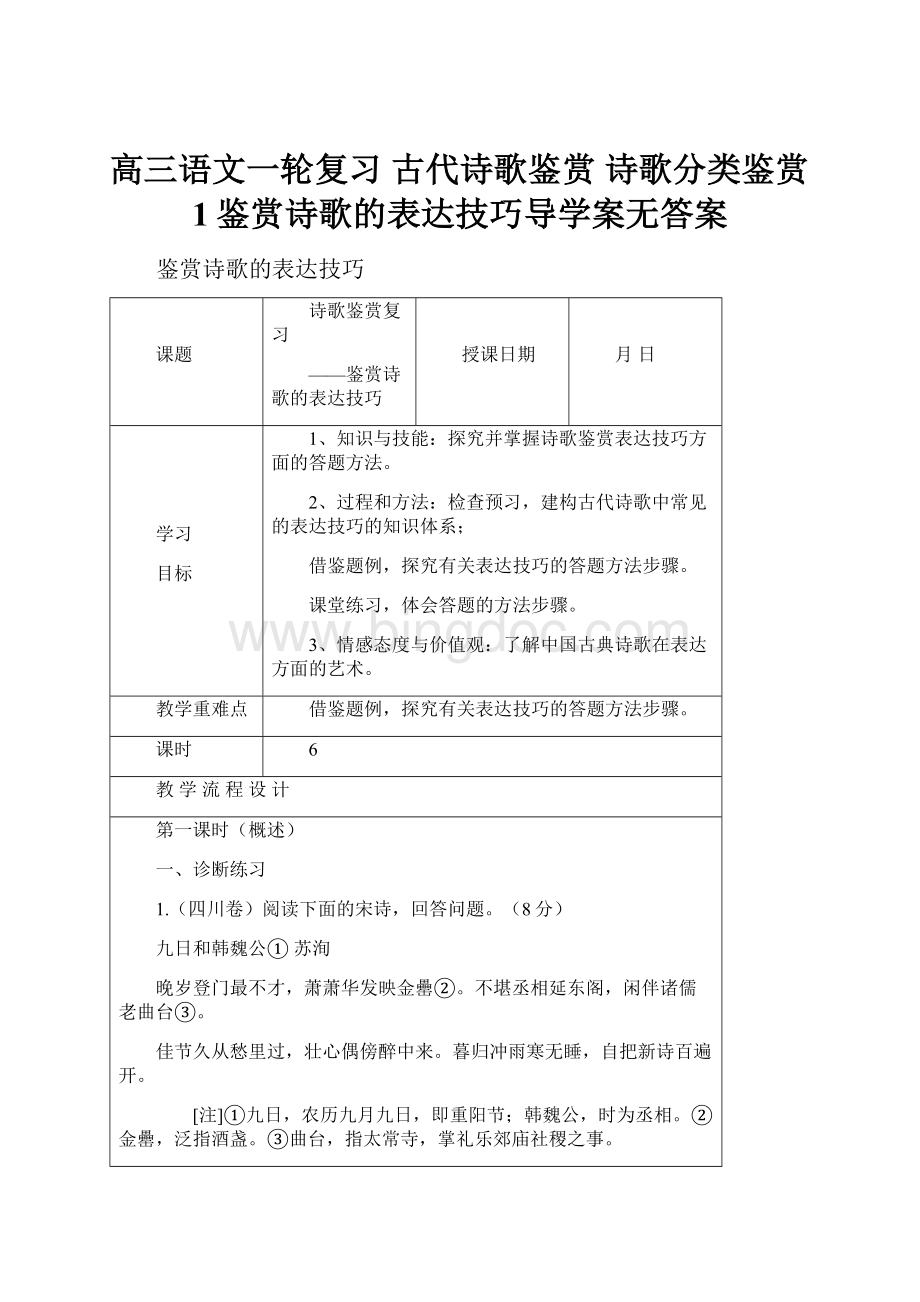

高三语文一轮复习古代诗歌鉴赏诗歌分类鉴赏1鉴赏诗歌的表达技巧导学案无答案

鉴赏诗歌的表达技巧

课题

诗歌鉴赏复习

——鉴赏诗歌的表达技巧

授课日期

月日

学习

目标

1、知识与技能:

探究并掌握诗歌鉴赏表达技巧方面的答题方法。

2、过程和方法:

检查预习,建构古代诗歌中常见的表达技巧的知识体系;

借鉴题例,探究有关表达技巧的答题方法步骤。

课堂练习,体会答题的方法步骤。

3、情感态度与价值观:

了解中国古典诗歌在表达方面的艺术。

教学重难点

借鉴题例,探究有关表达技巧的答题方法步骤。

课时

6

教学流程设计

第一课时(概述)

一、诊断练习

1.(四川卷)阅读下面的宋诗,回答问题。

(8分)

九日和韩魏公①苏洵

晚岁登门最不才,萧萧华发映金罍②。

不堪丞相延东阁,闲伴诸儒老曲台③。

佳节久从愁里过,壮心偶傍醉中来。

暮归冲雨寒无睡,自把新诗百遍开。

[注]①九日,农历九月九日,即重阳节;韩魏公,时为丞相。

②金罍,泛指酒盏。

③曲台,指太常寺,掌礼乐郊庙社稷之事。

“佳节久从愁里过,壮心偶傍醉中来”在对比手法的运用上有何妙处?

请简要赏析。

【参考答案】妙在用三层对比强化了诗人忧愁之深和潜藏于胸的壮心未绝。

佳节时不喜反忧,壮志在现实中的落空与在醉酒豪言中的呈现,“久”与“偶”在时间上一长一短,正反对比,层层推进,准确地表达了作者的内心世界。

2.(全国2卷)阅读下面这首宋诗,完成问题。

次韵雪后书事二首(其一)朱熹

惆怅江头几树梅,杖藜行绕去还来。

前时雪压无寻处,昨夜月明依旧开。

折寄遥怜人似玉,相思应恨劫成灰。

沉吟日落寒鸦起,却望柴荆独自回。

这首咏梅诗中,作者用什么手法来表现梅花的?

请简要分析

【参考答案】运用了烘托和渲染的手法,全诗几乎未涉及梅花的色香,而注重环境的烘托和感情的渲染,从而表现梅花的精神和品格。

二、解读考点

“表达技巧”是个广义的综合概念。

它是指使诗歌形象更鲜明、语言更凝练、意境更蕴藉、诗歌的表现力更强的所有方法。

“表达技巧”包括五个方面:

一是修辞方法,二是描写手法,三是抒情手法,四是表现手法,五是行文结构的技巧。

“表达技巧”是个宽泛的概念,“修辞手法”“表现手法”“结构技巧”“描写手法”等是具体的概念。

如果提问“表达技巧”这个宽泛的概念,则要首先从修辞手法角度考虑,然后把“表达技巧和表现手法”结合起来考虑。

三、考题回顾

(2007江苏卷)《鹧鸪天•送人》辛弃疾

(1)“浮天水送无穷树,带雨云埋一半山”蕴含了什么样的思想感情?

运用了哪种表现手法?

(2008江苏卷)《登金陵凤凰台》李白

(2)“总为浮云能蔽日”一句用了何种修辞手法?

(2009江苏卷)《满江红·登黄鹤楼有感》岳飞

(1)这首词中的对比是由哪两个句子领起的?

“万岁山前珠翠绕”一句中用了哪种修辞手法?

(2010年江苏卷)《送魏二》王昌龄(3)三、四两句诗,明人陆时雍《诗镜总论》云:

“代为之思,其情更远。

”请作具体分析。

(2011•江苏卷)《春日忆李白》杜甫

(2)“渭北春天树,江东日暮云”一联表达了什么样的思想感情?

用了何种表现手法?

(2012•江苏卷)《梦江南》温庭筠⑶请简要赏析这首词的结句。

(2013•江苏卷)《醉眠》唐庚(3)《宋诗钞》中说唐庚的诗“芒焰在简淡之中”,即平淡的背后往往蕴藏着激烈情感,试结合本诗作简要分析。

(4分)

(2014•江苏卷)《休暇日访王侍御不遇》韦应物《访隐者不遇成二绝》(其二)(3)请分别赏析两首诗结句的表达效果。

(5分)

(2015•江苏卷)《秋日题窦员外崇德里新居》刘禹锡

(2)简要赏析颔联、颈联的写景艺术。

(4分)

四、典题训练

1、阅读下面这首宋诗,完成问题。

蝶恋花晏殊

槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。

明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。

欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?

词的上片写整夜为相思苦恼。

主要运用了什么修辞手法来表现主人公的情怀?

请结合诗句具体分析。

答:

主要运用了拟人的手法。

(步骤一)菊花笼罩着一片轻烟薄雾,似乎脉脉含愁;兰花上沾有露珠,像在默默哭泣。

天凉了,双栖的燕子也飞去了。

只有无情的月亮,没完没了地照到天亮。

这种无端迁怒,更表现出主人公的烦闷。

(步骤二)烘托了游子(思妇、作者都可)的苦怀。

(步骤三)

五、学法指导

1、设题模式

直接提问:

该句(诗)运用了什么修辞手法?

该句(诗)使用了哪些表达技巧(或艺术手法或表现手法)?

间接提问:

该句(联、诗)是如何描写景物的(或如何表达感情的)?

这类提问,答题时必须写出表达技巧。

2、答题模式

步骤一:

用术语准确指出用了何种手法 [明手法]

步骤二:

结合诗句阐释说明诗人运用了这种手法 [阐运用]

步骤三:

此手法表达了诗人怎样的感情,或刻画了什么形象,或表现了什么主旨[析效果]

六、巩固训练

(2015南京三模)阅读下面这首宋词,回答问题(10分)

临江仙·即席和韩南涧韵①

辛弃疾

风雨催春寒食近,平原一片丹青。

溪边唤渡柳边行。

花飞蝴蝶乱,桑嫩野蚕生。

绿野先生②闲袖手,却寻诗酒功名。

未知明日定阴晴。

今宵成独醉,却笑众人醒。

【注】①韩南涧:

即韩元吉,号南涧,南宋词人。

②绿野先生:

唐代宰相裴度隐退后,于洛阳建别墅,名绿野堂,与白居易、刘禹锡等诗酒相娱,不问政事。

(1)上阕前两句用了哪些修辞手法?

这两句有什么作用?

(4分)

(2)下阕表达了哪些复杂的情感?

请作概括。

(6分)

参考答案

(1)拟人,比喻。

(2分)点出时令,总写平原如画的特征,引出下文对春景的具体描绘。

(2分)

(2)对功名的绝望,对未来的忧虑,对现实的激愤。

(6分,每点2分)

第二课时(修辞手法的技巧)

一、诊断练习

(2014湖南卷)阅读下面的古诗,完成题目。

(8分)

桃夭(《诗经》)

桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。

之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。

之子于归,宜其家人。

[注]①归:

出嫁。

②蕡(fén):

草木果实繁盛硕大的样子。

③蓁蓁(zhēn):

草木茂盛的样子。

(1)本诗在章法结构上采用了的形式。

(2分)

【答案】

(1)重章叠句

(2)以“桃之夭夭”起兴,通过铺垫和渲染,热烈真挚地表达了对新娘的赞美和祝福,以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、家族兴旺;联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。

【解析】

(1)乐曲演奏一遍为一章,《诗经》中的诗是合乐歌唱的,所以每一篇都分若干章,犹如今天歌词的分段,章与章往往句型重复,字面也大体相同,只在关键处更换个别字。

这一章法叫做重章叠句。

(2)请从比兴手法运

用的角度赏析全诗。

(6分)

这是一首贺婚诗。

诗的三章都以桃树起兴,以嫩红的桃花、硕大的桃实、密绿成荫的桃叶比兴新娘的美丽容貌、多子多福、人丁兴旺,表达对女子新婚之喜和对新娘的美好祝福。

试题分析:

第一章以鲜艳的桃花比喻新娘的年青娇媚。

这里所写的是鲜嫩的桃花,纷纷绽蕊,而经过打扮的新嫁娘此刻既兴奋又羞涩,两颊飞红,真有人面桃花,两相辉映的韵味。

诗中既写景又写人,情景交融,烘托了一股欢乐热烈的气氛。

这种场面,即使在今天还能在农村的婚礼上看到。

第二章则是表示对婚后的祝愿。

桃花开后,自然结果。

诗人说它的果子结得又肥又大,此乃象征着新娘早生贵子,养个白白胖胖的娃娃。

第三章以桃叶的茂盛祝愿新娘家庭的兴旺发达。

以桃树枝头的累累硕果和桃树枝叶的茂密成荫,来象征新嫁娘婚后生活的美满幸福,真是最美的比喻,最好的颂辞。

朱熹《诗集传》认为每一章都是用的“兴”,固然有理,然细玩诗意,确是兴中有比,比兴兼用。

全诗三章,每章都先以桃起兴,继以花、果、叶兼作比喻,极有层次:

由花开到结果,再由果落到叶盛;所喻诗意也渐次变化,与桃花的生长相适应,自然浑成,融为一体。

人们常说的“桃花运”,当源出于此

诗。

二、知识梳理:

古人十分注意修辞手法的运用,采用比喻、拟人、象征、起兴等手法使描写的事物更为形象生动;采用夸张、衬托、对比、婉曲、设问、反问等手法来突出诗的主旨;采用通感、借代、双关、叠字、对偶、反复等手法使诗中字句更为精巧。

高考对于修辞手法的考查,一般要求结合具体内容作相应的具体分析,而不能只就共性的作用说说而已。

经常考查的修辞有比喻、拟人、夸张、对比、借代、对偶、双关等。

三、典题训练

(安徽卷)阅读下面两首诗,完成问题。

秋斋独宿 【唐】韦应物

山月皎如烛,霜风时动竹。

夜半鸟惊栖,窗间人独宿。

和韦苏州①《秋斋独宿》 【金】招兵问

冷晕侵残烛,雨声在深竹。

惊鸟时一鸣,寒枝不成宿。

【注】①韦苏州:

即韦应物,因其曾任苏州刺史,故称“韦苏州”。

请分别指出两首诗第一句使用的修辞手法,并加以赏析。

【解析】本题考查鉴赏古代诗歌表达技巧的能力,能力层次为D级。

从题干中可以看出,考的是修辞手法。

回答时,结合诗句点明修辞手法并具体分析,后简洁点明效果。

【参考答案】“山月皎如烛”,运用比喻,将月亮比作蜡烛,形象生动地写出了月亮的皎洁;“冷晕侵残烛”,运用拟人,冷冷的月光,侵入将要燃尽的蜡烛,写出了环境的凄冷。

四、学法归结

答题模式

步骤一:

运用了什么修辞手法?

步骤二:

结合诗句解释这种修辞格在诗中是怎样运用的。

步骤三:

此修辞手法有怎样的表达效果或思想情感。

五、当堂训练

1、(2014重庆卷)阅读下面这首散曲,然后回答问题(7分)

商调·黄莺儿·赠燕

[清]张漸

花落意难堪,向泥中,着意衔,携归画栋修花口。

珠帘半城,乌衣半掺,最难消王謝堂前憾。

语呢喃,千般诉说,只有老僧谙。

[注]花口:

指初开的花。

因花开时如口张状,故称。

(1)作着描写燕子,运用了哪些表现手法?

(3分)

【答案】

(1)拟人,用典,虚实结合。

【解析】“携归画栋修花口”“千般诉说”等是拟人。

“王謝堂前”,即王导和谢安,“乌衣巷”,原是三国东吴禁军的驻地,后东晋王谢再此居住,繁华一时,终归衰落,与“花落”“衔花”等实写对照,既是用典又是虚写。

2、阅读下面这首唐诗,回答诗后问题。

逢入京使 岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟【注】泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

【注】龙钟:

湿漉漉的样子。

问题:

“双袖龙钟泪不干”一句,诗人运用的是什么修辞手法?

表达了什么样的思想感情?

【参考答案】诗人运用了夸张的修辞手法,说泪下如雨湿袖难干,这种夸张手法的运用强烈地表达了诗人的情感。

诗人托入京使捎话时内心波澜起伏,深切思念亲人的心情可见一斑。

六、巩固练习

阅读下面一首诗,回答问题。

竹枝词刘禹锡

杨柳青青江水平,闻郎江上踏歌声。

东边

日出西边雨,道是无晴却有晴。

诗的最后一句使用了什么修辞手法?

表达了女主人公怎样的情感。

答:

最后一句使用了谐音双关的修辞手法。

诗里晴雨的“晴”,是用来暗指感情的“情”。

作者含蓄而又明确地表达一位沉浸在初恋中的少女的心情。

她的眷恋和忐忑,她的希望和等待,全都刻画出来了。

第三课时(描写手法的技巧)

一、诊断练习

1、(2013年重庆卷)阅读下面这首词,然后回答问题。

(7分)

鹧鸪天·酬孝峙①[清]钱继章

发短髯长眉有棱,病容突兀怪于僧。

霜侵雨打寻常事,仿佛终南石里藤。

(1)上片刻画了词人怎样的自我形象?

运用了什么手法?

(4分)

【答案】容貌病态怪异,性格坚忍不拔。

用描写刻画外貌,用比喻突出性格。

2、(2015年高考语文新课标全国1卷)阅读下面这首唐诗,完成8-9题。

(11分)

发临洮将赴北庭留别①岑参

闻说轮台路②,连年见雪飞。

春风不曾到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威。

勤王敢道迟,私向梦中归。

[注]①临洮:

在今甘肃临潭西。

北庭:

唐六都护府之一,治所为庭州(今新疆吉木萨尔北。

②轮台:

庭州厲县.在今新鲁木齐。

思考:

与《白雪歌送武判官归京》相比,本诗描写塞外景物的角度有何不同?

诮简要分析。

(5分)

参考答案:

《白雪歌送武判官归京》是直接描写,如“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”直接描写了“胡天八月即飞雪”的壮美;《发临洮将赴北庭留别》则是间接描写,如“春风不曾到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威”描写了连年见雪飞的恶劣环境。

二、考点解读:

诗歌中主

要考查侧面描写中的渲染、烘托、动静结合、虚实相生、细节描写、白描等。

三、方法指引

1、(2013年辽宁卷)阅读下面这首宋诗,完成8~9题。

竹轩诗兴张镃

柴门风卷却吹开,狭径初成竹旋栽。

梢影细从茶碗入,叶声轻逐篆烟来。

暑天倦卧星穿过,冬昼闲吟雪压摧。

预想此时应更好,莫移墙下一株梅。

[注]篆烟:

盘香的烟缕。

本诗第二联描写精妙,请简要分析。

(5分)

【答案】全联视听结合(1分),生动地描写了诗人的所见所闻,表现了竹轩环境的清幽和诗人生活的闲适;(1分)“梢影细从茶碗入”准确地描绘了茶具间光影的变化;(1分)(如果这一联答成了衬托或动静结合并加以分析,只能得1分)“叶声轻逐篆烟来”运用比拟(拟人)手

法,(1分)形象地写出叶声与烟缕升起相伴的动态美。

(1分)

【答题模式】

步骤一:

指出诗歌运用了什么描写手法。

步骤二:

结合诗句分析描写了什么内容,是怎样描写的。

步骤三:

说明这种描写手法的作用。

四、典题训练

1、阅读下面这首诗,然后回答问题。

同诸隐者夜登四明山施肩吾[注]

半夜寻幽上四明,手攀松桂触

云行。

相呼已到无人境,何处玉箫吹一声。

【注】施肩吾,字希圣。

北宋道士。

自号华阳子。

生卒年不详。

少年习佛,博学经史,工词章,后转而学道,隐居西山(在今江西南昌)学仙。

这首诗写出了四明山山高幽静的特点,诗人是怎样描写这一特点的?

请简要分析。

(1)采用了侧面描写的手法写出四明山的高:

本诗第二句写手攀松桂在浮云中行走,侧面表现了四明山山高的特点。

(2)用以声衬静的手法写出四明山的幽静:

本诗三、四句写在“无人境”听到不知何处传来的一声箫鸣,反衬出山的幽静。

2、阅读下面这首词,然后回答问题。

题都城南庄 崔护

去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

有人激赏这首诗说:

短短四句,凄美之极,令人怅惘不已。

请从虚实相生这一角度,说说这首诗是怎样把读者带人凄美意境的。

【诗歌分析】诗的一、二句是写“去年今日”“我”看到的景象,诗的三四句自然是写“今年今日”“我”看到的景象。

两相比较,桃花依旧,人面难寻;物是人非,错过了时日,美好事物再也追不回来。

据说崔护考进士末中,清明节独游长安城郊南庄,走到一处桃花盛开的农家门前,一位秀美的姑娘出来热情出来接待了他,彼此留下了难忘的印象。

第二年清明节再来时,院门紧闭,姑娘不知在何处,只有桃花依旧迎着春风盛开,情态增人惆怅。

虚景和实景的关系,有时是相反相成形成强烈对比,从而突出中心的;有时则是相辅相成形成渲染烘托,从而突出中心的。

本诗的虚实关系属于前者。

【参考答案】“去年今日”是虚景,“今年今日”是实景。

虚景“人面桃花相映红”,十全十美;实景空余“桃花依旧笑春风”,怅惘顿生。

以虚衬实,把读者带人无限凄美的意境中去。

五、课后练习:

1、阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

雨后池上 刘攽

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。

答:

一、二句以“水面平”、“明镜”、“照檐楹”等写出了荷花池塘雨后幽美迷人的静态。

三、四句用“忽起”、“垂杨舞”及垂杨叶上的雨滴被风吹到荷叶上发出的“万点”声响等,表现了雨后池塘上的一种动态美。

诗既写出了静态,又写出了动态,以静显动,又以动衬静,动静结合,组成了一幅雨后池塘春景图。

2、阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

秋思张籍

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

这首诗写法上最突出的特点是什么?

试简要分析。

【答案】这首诗写法上的最大特点是借助于生动的细节描写传递人物的思想感情。

诗中“复恐匆匆说不尽”是人物的心理活动,“临行又发封”是人的行动细节,也是人物心理活动的反映。

诗歌表达了作者对家乡对亲人的深切怀念。

这种生动的细节使抽象的思念变得具体可见。

第四课时(鉴赏诗歌的抒情方式)

一、考点解读

常见的抒情方式有直接抒情和间接抒情。

间接抒情包括借景抒情、情景交融、托物言志、用典抒情、借古讽今等。

1.直接抒情:

直抒胸臆,直接表达对人物或事物的爱憎情感。

2.借景抒情:

通过景物描写来寄寓、抒发作者的思想感情。

正常情况下“景”和“情”产生的美感是一致的,美景抒乐情,恶景抒哀情,但诗歌鉴赏中还经常运用“以乐景写哀情”的手法,其目的是让“哀情”更悲。

3.情景交融:

把作者的感情融入景物描写之中,景中有情,情中带景,情景融为一体。

4.托物言志:

借助自然界中的某一物象所具有的特征,来表现作者的某种志向或情感,诗中的物象带有人物化的色彩。

5.用典抒情:

剪接典型故事,借助典故来抒发情感,来讽喻时政。

6.借古喻今:

借助历史上的人物或事件来隐喻、规劝当朝。

“借古”是手段,“喻今”

是目的。

二、方法指引

(2009年福建卷)阅读下面这首诗歌,回答问题。

江行 [宋]严羽

暝色蒹葭外,苍茫旅眺情。

残雪和雁断,新月带潮生。

天到水中尽,舟随树杪行。

离家今几宿,厌听棹①歌声。

请从“景”与“情”的角度,赏析本诗的颔联。

答:

诗歌颔联妙在融情于景。

诗中描写了雪“残”、雁“断”、月“新”、潮“生”的凄迷景致,景中寄寓了诗人的羁旅之情、思乡之感。

三、答题模式

1、指出运用了哪种抒情手法。

2、怎样运用了这种手法?

3、简析这种手法在塑造形象、表情达意中的妙用。

四、典题训练

1、阅读下面这首词,然后回答问题。

御街行•秋日怀旧范仲淹

纷纷坠叶飘香砌①。

夜寂静、寒声碎。

真珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地。

年年今夜,月华如练,长是人千里。

愁肠已断无由醉。

酒未到、先成泪。

残灯明灭枕头欹②,谙尽孤眠滋味。

都来③此事,眉间心上,无计相回避。

【注】①香砌:

指花坛。

②欹:

倾斜。

③都来:

算来。

本词下阕以“愁”为核心,请分析词人在下阕中是如何描写内心的无尽愁苦的。

答:

直抒胸臆:

“谙尽孤眠滋味”,这句以独白式的语言直接表述了孤枕难眠的难言愁情。

“都来此事,眉间心上,无计相回避”,算来这怀旧之事,是无法回避的,不是在心头萦绕,就是在眉头攒聚。

作者的内心独白形象地写出了无法排遣的愁情。

2、阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

端居①李商隐

远书归梦两悠悠,只有空床敌素秋②。

阶下青苔与红树,雨中寥落月中愁。

[注]①端居:

闲居。

②素秋:

秋天的代称。

这首诗的三、四两句在艺术手法上有什么特点?

请简要分析。

(3分)

【答案】:

在艺术手法上,第三、四句的最大特点是借景抒情。

诗人借助对“青苔”、“虹树”以及“雨”景、“月”色的描写,赋予客观景物以浓厚的主现色彩,营造出了冷寂、凄清的氛围,表达了悲愁,孤寂和思亲的情感。

从其他角度(如互文手法)回答,言

之成理也可。

五、课后练习:

阅读下面两首唐诗,然后回答问题。

丹阳送韦参军严维

丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。

日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。

暮春浐水送别韩琮

绿暗红稀出凤城,暮云楼阁古今情。

行人莫听宫前水,流尽年光是此声。

【注】凤城:

京城。

(1)两首送别诗都写到了“水”,各有什么寓意?

请作简要说明。

参考答案:

上一首用“水悠悠”象征离别的惆怅和友情的悠长,下一首借“宫前水”的不断流淌来抒发对人生、历史以及社会的感慨。

(2)《暮春浐水送别》是怎样融情于景的?

请作简要赏析。

参考答案:

这首诗将友情、世情等浓缩为“古今情”,融入由“绿暗”“红稀”“暮云”“宫前水”等意象组成的一幅感伤画面之中,形成了融情于景的艺术特色。

第五课时(行文结构的技巧)

一、诊断练习:

1、阅读下面一首诗,然后回答问题。

天津桥春望雍陶

津桥春水浸红霞,烟柳风丝拂岸斜。

翠辇不来金殿闭,宫莺衔出上阳花。

【注】雍陶生活在晚唐。

诗的最后两句写景,在结构上有什么作用?

答:

最后两句写上阳宫一片寂寥,宫殿重门紧闭,只有宫莺衔着一片残花飞出墙垣。

前后映衬,对照鲜明,卒章显志。

从这种强烈的对比中,很自然地感受到自然界的春天岁岁重来,而大唐帝国的盛世却一去不复返了。

二、考点解读

古典诗歌在行文安排与结构处理上都是挺讲究的。

结构上的“起——承——转——合”,行文上的由“景”到“情”,由“景”到“理”,由“事”到“理”,都显示出诗歌在行文结构上的艺术。

对于诗歌行文结构(篇章结构)的考查,是近年关注的一个问题。

对于此类题目,首先要明确命题者的命题切入点,一是开头,二是过渡,三是结尾。

答题时要看清是在全诗中的作用,还是上下文的作用。

诗歌

的行文结(篇章结构)主要有:

先景后情、先情后景、以景结情、重章叠句、铺垫、照应、抑扬、统领全诗、承上起下、卒章显志等。

1.卒章显志:

在文章的结尾运用直抒胸臆的手法,点明志向、文章的主旨。

2.以景结情:

指诗歌在议论或抒情的过程中,戛然而止,转为写景,以景代情作结,结束诗句,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,可以使读者从景物描写中,驰骋想象,体味诗的意境,产生韵味无穷的艺术效果。

三、方法归结

阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

(8分)

东坡①苏轼

雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。

莫嫌荦确②坡头路,自爱铿然曳杖声。

[注]①此诗为苏轼贬官黄州时所作。

东坡,是苏轼在黄州居住与躬耕之所。

②荦确:

山多大石。

问:

第一句在全诗中有何作用?

请简要赏析。

答:

第一句是全诗的铺垫,描绘出一幅雨后东坡月夜图,营造了一种清明幽静的气氛,以映衬作者心灵明澈的精神境界。

解答分析:

诗歌思有路,一首诗句与句之间存在密切的联系。

那么分析诗歌的结构思路,必须把握诗句的关系。

有的诗先写景后抒情,的的先叙事后抒情,还有铺垫、过渡、烘托、起承转合之说。

1、【提问方式】这首诗是怎样构思的?

/请分析这首诗的构思之妙。

/……句在结构上有什么作用?

/……在全诗中有什么作用?

2、【答题步骤】①点出行文技巧和特点或逐句概述诗句的内容。

②揭示诗句之间的联系。

③概述这种结构技巧的功效。

即传达出什么思想感情。

四、典题训练

1、阅读下面的诗歌回答问题

山房春事 岑参

梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家。

庭树不知人去尽,春来还发旧时花。

请简析本诗的构思之妙。

【答案】步骤①:

一、二句写梁园的繁盛不在,仰望空中乱鸦翻飞,遥望前方一片萧条;三、四句以”旧时花开“反衬现在的人去园空。

步骤②:

一、二句烘托出凄凉的气氛,为全诗奠定了感情的基调,三、四句就在此基础上抒发感慨,显示主旨。

步骤③:

表达了物是人非、世事沧桑的悲凉之感。

五、课后练习:

阅读下面这首宋词,然后回答问题。

木兰花•乙卯吴兴寒食张先

龙头舴艋吴儿竞,笋柱秋千游女并。

芳洲拾翠暮忘归,秀野踏青来不定。

.

行云去后遥山暝,已放笙歌池院静。

中庭月色正清明,无数杨花过无影。

.

下阕前两句在结构上有何作用?

请简要分析。

答案:

(1)承上启下的作用。

上句写云去山昏,游人散后,郊外一片空寂,为上阕白天赛龙舟、踏青的热闹场面作结;下句写笙歌已歇,喧嚣一天的池院显得分外清静,为下文写静谧优美的夜景作了铺垫。

第六课时(鉴赏诗歌运用表现手法的技巧)

一、考点解读

古代诗歌的表现手法,有些和抒情手法相融合,如用典、衬托、对比、托物言志等;另外抑扬结合、象征也是常用的表现手法。

近几年来高考对表现手法的考查最常见的有:

对比、衬托、动静