宽带网络技术第二章计算机网络基础.docx

《宽带网络技术第二章计算机网络基础.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宽带网络技术第二章计算机网络基础.docx(30页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

宽带网络技术第二章计算机网络基础

内容来源:

《宽带网络技术》第二章局部

第二章:

计算机网络基础

2.2计算机网络体系结构

2.2.1网络体系结构的基本概念

开发系统互联OSI(OpenSystemInterconnection):

为一个七层的计算机网络联网标准,提出以分层的方法进行网络的建设、通信和管理。

由ISO在80年代组织世界上通信领域和计算机领域的厂家制定的标准。

目的:

完成不同生产厂家生产的各种计算机的互联,实现信息共享、资源共享和分布处理。

注

ISO:

国际标准化组织,InternationalStandardOrganization.主要的标准化组织之一。

一、层、子系统与实体

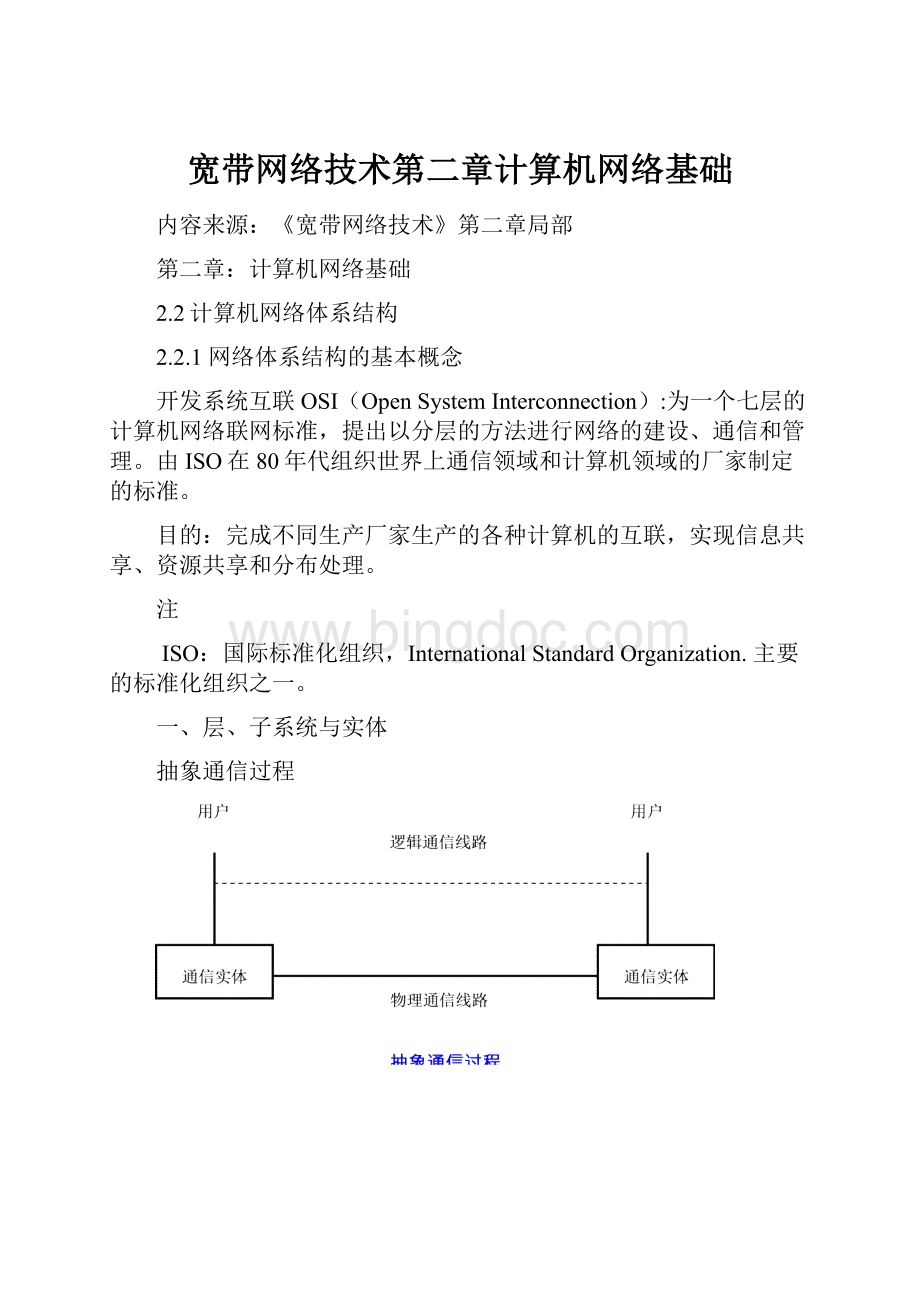

抽象通信过程

通信实体:

能发送和接收信息的终端、应用软件、通信过程等。

通信实体提供具体的通信业务。

抽象通信过程(从全局看):

两个相同的通信实体经过通信线路(提供某种通信能力)传送信息的过程。

抽象通信过程(从用户看):

与用户相连的、可以提供某种具体业务的逻辑通信线路。

通信过程的描述:

通过通信线路(所提供的通信能力)、通信实体(利用何种通信能力、向用户提供何种通信能力、接收外部管理的能力和机制)的描述完成。

通信协议(CommunicationProtocol):

规定了通信实体和用户间通信所必须遵守的约定,即通信线路和通信实体的功能。

简单的通信分层过程:

两个不同国籍的部长之间的通话过程。

在物理通信线路上通过三层模型进行信息传递。

降低了端到端用户的内部复杂程度。

从发端看,各层递增式地附加信息,收端则相反。

实际通信过程:

实际的用户之间的通信应完成比特流传送、比特同步、流量控制、差错控制、路由选择、对话过程处理、信息加密等多种操作。

Jjjforatm

分析思路:

将端点支持用户通信的一个通信实体分层(一个通信实体变成N个串联的通信实体,以对应实际通信过程的不同操作)。

分层的作用:

进行系统分解的最好方法之一。

通过分层,可达到

Ø各层相对独立。

Ø易于实现和维护。

Ø易于标准化。

发展情况:

IBM于1974年首先提出了世界上第一个网络体系SNA,随后,很多公司相继发表了自己的网络体系结构。

分层原则:

任何一层实体只能和相邻层实体发生作用

N层的协议参考模型:

将端点支持用户通信的一个通信实体等效为N个部件级联的通信实体,每个部件为一层,即为N层的协议参考模型。

Addmobilemodel

二、服务、协议和服务访问点

I层的通信实体用(I)-实体表示,则有,

(I)-服务:

(I)-实体提供的通信能力称为(I)-服务。

业务访问点SAP(ServiceAccessPoint):

获得(I)-服务的接口称为I层的业务访问点。

例如,一个(I)-实体从(I-1)实体的业务访问点获得(I-1)-服务。

又通过(I)层的业务访问点向I+1层提供(I)-服务。

即自下而上

服务器(Server):

提供服务的下层实体为业务的服务器。

客户机(Client):

得到服务的高层实体为客户机。

服务器和客户机的概念是相对的。

例如,一个(I)-实体是(I-1)-实体的客户机,同时又是(I+1)-实体的服务器(业务提供者)

相互关系:

Ø每层完成特定的功能,上层根据下层提供的功能,增加本层相应的功能,进一步提交给更上层,例如通信过程。

级联的方式得到可靠的通信过程。

服务(各层向它的上层提供的一组原语)

Ø两个进行通信的通信实体的相同层次必须对该层完成的功能有统一的认识(同等层之间的协议,对等实体之间交换的帧、分组和报文的格式和含义的一组规则=checkpointforexample),任何同等层协议完成是通过下层提供的逻辑传输功能来实现的[实际上的过程],而不是直接交互的(任何层交互范围限于其相邻层)

网络协议:

所有进行联网的计算机必须遵守的一系列公共规范,这些规范的规定和标准称为网络协议。

协议主要由语义(通信双方准备“讲什么”,即协议元素的种类)、语法(通信双方“如何讲”,确定数据的信息格式、信号电平)、定时(速率匹配和排序)三部分组成。

***3st(3c)***10

三、服务原语业务原语

业务原语(ServicePrimitive):

是一种抽象的描述方法,描述由业务接入点提供的服务,如图示。

有以下几种。

[物理或实际传输过程看]

●请求原语(Request):

上层向下层请求完成某种操作。

●指示原语(Indication):

下层通知上层某项操作已完成或请求上层作相应处理。

●响应原语(Response):

上层通知下层完成‘指示原语’希望完成的进一步操作。

●证实原语(Confirm):

下层通知上层完成了‘请求原语’要求完成的工作。

一般使用过程:

具体实例:

简单的面向连接的服务原语使用情况,使用原语及过程如下,

1)CONNECT.request:

请求=呼叫方请求建立连接。

2)CONNECT.indicatoin:

指示=向被呼实体指示连接请求。

3)CONNECT.response:

响应=被呼实体用以表示接受或拒绝连接请求。

4)CONNECT.confirm:

证实=通知呼叫方建立连接的请求是否被接受。

5)DATA.request:

请求发送数据。

6)DATA.confirm:

表示数据的到达。

Checkpointforactualcomm.=?

.orchar=?

7)DISCONNECT.request:

请求释放连接。

8)DISCONNECT.indicatoin:

通知对等实体释放的要求。

Appforanother,whyfor5.6

四、层间数据传递(数据单元)

涉及两个方面问题:

层间交换的数据单元;同等层实体之间的交互控制信息传递。

层间数据单元的几种形式:

●接口数据单元IDU(InterfaceDataUnit):

层间传递的数据块整体。

●接口控制信息ICI(InterfaceControlInformation):

用于相邻层之间控制的数据,ICI是IDU的一个部分。

●业务数据单元SDU(ServiceDataUnit):

本层和高层通信实体之间传送的数据,定义为本层的业务数据单元。

注:

上层送入本层的IDU是由上层送入本层的ICI和本层向下传送的SDU的两个部分组成。

●协议控制信息PCI(ProtocolControlInformation):

本层实体和对等层实体间传送的、为完成本层通信协议而产生的信息。

●协议数据单元PDU(ProtocolDataUnit):

本层的SDU和本层的PCI两者的组合。

层间数据的传输过程分解:

发送过程:

层间控制的数据消化、产生;本层协议与传输数据的打包。

逐层分解、消化ICI(上层产生的而被本层使用的,指示本层协调和上层的关系);生成PCI(例如,纠错保护中的编码数据)、传送SDU;产生ICI(本层产生的而被下层使用的,指示下层如何处理下层与本层的接口关系);合并成为向N-1传送的IDU

接收过程:

逐层分解、消化ICI(下层产生的而被本层使用的,指示本层协调和下层的关系);分解PDU、解释SDU正确性、传送SDU;产生ICI(本层产生的而被上层使用的,指示下层如何处理下层与本层的接口关系);合并成为向N传送的IDU。

从ICI看,接收、解释、产生、合并的过程。

Checkfromdiaabove

从SDU看,逐层对本层SDU封装本层PCI,成为下层的SDU;逐层消解的过程。

示例:

(按共性原则,找共同点)

1.七号信令SS7协议结构

SS7来源于CCITT(ITU-T的前身)基于公共信道信令标准CCSNo.6开发的带外信令系统,后来又沿着ISO7层体系结构思路发展,如图14.2所示。

其中,OMAP为操作维护和管理部分,ASEs为业务应用单元。

图14.2SS7协议结构及OSI模型对照

应用情况:

第二代移动通信系统中,GSM与IS-95的IS-41均使用SS7规定的信令协议,SS7是在网络实体之间传送控制信息的信令系统。

信令连接控制部分SCCP和消息传递部分MTP用在GSM的A接口及IS-95的相应A接口。

GSM和IS-95的移动应用部分MAP协议采用事务处理部分TCAP进行网络控制。

SS7的ISDN用户部分ISUP包含从ISDN标准承载的消息,如GSM的呼叫相关信令采用ISUP连接至外部网络。

2.GSM系统的协议栈

当GSM系统各功能实体之间的接口有明确定义和建议标准以后,同样GSM规范对各接口所使用的分层协议也做了详细的规定。

GSM系统各接口采用分层协议结构是符合开发系统互连OSI参考模型的。

GSM系统主要接口的协议分层示意图如下。

图14.21给出GSM3个主要接口Um,Abis和A接口的协议体系。

GSM协议分层结构如下:

图14.2lGSM协议栈

(工作过程以语音或数据为传输=?

)

(1)L1层,又称为物理层,它是无线接口的最低层,提供传送比特流所需的物理(无线)链路、为高层提供各种不同功能的逻辑信道,它包含业务与控制信道。

jjjforrelationwithISDNorOSI

(2)L2层,又称为链路层,其主要目的是在移动台与基站之间建立可靠的专用数据链路。

L2层的协议是基于ISDN的D信道链路接入协议LAPD,但为了空中接口Um,需要做适当的修改,称它为LAPDm。

(3)L3层,又称为网络高层,它主要是负责控制和管理的协议层。

它把用户和系统控制过程的特定信道按一定的协议分组安排到指定的逻辑信道上。

L3层包含下列3个子层:

无线资源管理RR;移动性管理MM;接续呼叫管理CM,它含有并行呼叫处理、补充业务管理和短消息业务管理。

GSM3个主要接口Um,Abis和A接口

(1)Um接口,又称为空中或无线接口,其定义最为复杂,功能也最全。

其中除了MS与BTS两个协议栈间L1,L2,L3(仅RR子层)连接以外,还包括MS与MSC两个协议栈之间的连接,它主要包含L3层的MM与CM两个子层间的连接。

jjjforrelationwithISDNorOSI

(2)Abis接口,BTS与BSC间的消息传输是通过Abis接口。

对于语音业务,Abis接口支持的速率为64Kbps;对于数据/信令业务,Abis接口支持的速率为16Kbps。

这两类业务都是通过LAPDm来传输的。

(3)A接口,它是BSS的BSC与NSS的MSC间的接口,是二个开放式接口,其物理层采用2Mbps的CCITT连接,采用的通信协议为SS7协议。

对于无差错传输采用的协议是消息传输协议MTP,而逻辑连接采用的协议为SS7中的信令连接控制部分SCCP,这两部分在GSM中均做了小的修改,为了区别记为MTP'和SCCP'。

在应用中,采用SS7协议处理直接传输无线资源分配数据和管理信息,它是借助于BSS的应用部分BSSAP,而对于操作和维护信息,则借助于BSS的操作与维护应用部分BSSOMAP。

GPRS网络逻辑结构与接口

GPRS在逻辑功能上可以通过原有的GSM网络增加两个核心节点:

SGSN与GGSN,因此需要定义一些新的接口,其基本逻辑结构如图14.25所示。

其中,实线表示数据和信令传输及接口,虚线仅表示信令传输及接口。

MAP-C、D、H、F以及Sm、Um。

和A表示原有GSM信令传输及接口,而其它接口则为GPRS新增接口。

由图14.25可见,在GPRS逻辑结构图中,SGSN和GGsN是实现GPRS分组业务的核心实体,其主要接口为:

图14.25GPRS系统基本逻辑结构与接口

分组业务经过Gb接口由无线端进入SGSN和GPRS骨干网;在同一个共用陆地移动网PLMN之间的SGSN与GGSN以及SGSN与SGSN之间的Gn接口,它们间的数据和信令在同一个传输平台中进行,它可以在TCP/IP、X.25、ATM等现有传输网中选择;Gd接口,它供GPRS的MS发/收短消息用。

在不同的公用陆地移动网PLMN的两个GGSN之间的接口Gp,它与Gn接口的功能基本相同,但增加了PLMN间通信所需的安全功能。

GPRS与固定的公共数据网PDN之间的Gi接口,它实际上是一个参考点,还没有完全规定。

具体可参考GSM09.61。

上面均为数据与信令传输的接口,另外,GPRS还有一些仅用做信令传输的接口,如Gs、Gc和Gr为可选接口。

除上述接口以外,还有原GSM接口,如Sm接口、Um接口、A接口及MAP-C、MAP-D、MAP-H、MAP-F等接口。

3.GPRS系统的协议栈

GPRS系统的平面协议栈如图14.26所示。

图14.26GPRS传输平面协议栈

GPRS协议栈在传输平面和信令平面之间是有区别的,图14.26给出传输平面的协议栈,它提供用户信息传递分层协议结构和相关信息传递过程,即GPRS传输/用户面的协议栈,它为用户提供信息传输,如流量控制、差错控制、差错纠正和差错恢复等功能。

jjj

GPRS协议栈主要包含:

(1)GPRS隧道协议,该协议在GPRS骨干网络内部的GPRS支持节点之间采用隧道方式(隧道技术)传输用户数据和信令。

(2)UDP/TCP,其中TCP用于传输GPRS骨干网络内部的GTP分组数据单元,适用于需要可靠链路的协议,而UDP则用于传输不需要可靠链路协议的GTP分组数据单元。

IP是GPRS骨干网络协议,用于用户数据和控制信令的路由选择。

(3)子网会聚协议SNDCP,其功能是将网络层特性映射成下层逻辑链路特性,并将多个层3消息复用成单个虚逻辑链路连接,此外数据加密、分段和压缩均由SNDCP协议完成。

(4)逻辑链路控制LLC,该层提供更可靠的加密逻辑电路,LLC独立于底层无线接口协议。

(5)LLC中继,在基站子系统中,位于Um和Gb接口之间中继的分组数据单元;在SGSN

中,位于Gb与Gn接口之间中继分组数据协议PDP的分组数据单元。

(6)基站系统GPRS协议BSSGP,它在BSS和SGSN之间传递与路由和QoS有关的信息,但不执行差错纠正。

(7)网络业务NS,传输BSSGP协议数据单元,建立在BSS和SGSN之间帧中继连接的基础之上,可以是多跳的,并且可以穿越帧中继交换节点网络。

(8)RLC/MAC,这一层包含两个功能:

无线链路控制功能,它提供无线解决方案有关的可靠链路;媒介质接入控制功能,它控制信令接入过程及将LLC帧映射成GSM物理信道。

(9)GSMRF,即空中接口GSM物理层,它主要用来完成数据调制/解调和编码/译码。

4.短消息业务SMS

SMS传输:

采用GSM/GPRS网络结构协议和物理层来传送和管理消息,它具有存储转发特征。

SMSC存储和传送每条消息,并对消息恰当地分类和路由,消息采用SS7在网中传送。

两种方式,

Ø来自移动台MS:

来自移动台的短消息SMS,首先进入MSC处理,MSC中有一个专门功能的SMS-互通(SMS-IWMSC)将SM转发至SMSC。

Ø发往移动台MS:

移动台接收到的SM是由SMSC转发给MSC中的SMS-网关(SMS-GMSC),再由MSC送至MS。

图14.28SMS的网络结构

图14.29SMS的网络协议栈

在GSM中,SM在HLR中排队或直接发送给接收方的本地MSC中的SMS-GMSC,然后SM再转发给恰当的MSC,再由这个MSC将消息传送至MS。

而传送是通过查询VLR中MS位置的详细信息和BSC控制的BTS提供的对MS的覆盖等完成。

jjjforrelationwithISDNorOSI

SMS协议包含4层:

应用层AL、传输层TL、中继层RL和链路层LL。

SM-AL显示包含字母、数字和单字的消息;SM-TL为SMAL提供服务与SM交换消息并接受接收方SM的确认消息,它在每个方向上都可获得传递报告或发送SM的状态;SM-RL通过SMLL中继短消息协议数据单元SMSPDU。

而SMS有6种不同的PDU,用它们来传送从SMSC到MS的短消息和相反方向的短消息、传送失败的原因、传送状态报告和命令。

在空中接口,SMS占用控制信道的时隙来传送,它可分几种情况。

若MS处于空闲状态,则在独立专用控制信道SDCCH上传送短消息,其速率为184bps,时间大约为240ms。

若MS处于激活状态,这时SDCCH用于呼叫建立和维持,则采用慢速随路控制信道SACCH来传送短消息,每480ms大概传送168bit或更低速率。

若SMS在传送过程中,MS状态产生了变化,则报告传送失败,短消息需重传。

在小区广播情况下,如发送天气预报或广播其它短消息给多个BSC的MS,它采用小区广播信道CBCH来传送。

5.IS-95与CDMA2000协议结构jjjforrelationwithCS,PS.

图14.49IS-95和CDMA2000系统的分层协议结构

图14.50CDMA2000中的分组数据业务的协议结构

checkfordesign.

IS-95和CDMA2000系统的分层协议结构如图14.49所示。

其中,IP为因特网协议,PPP为点对点协议,TCP为传输控制协议,UDP为用户数据报协议,LAC为链路接入控制,MAC为媒体接入控制,RLP为无线链路协议,OSI为开发系统互连,阴影部分为CDMA2000所特有。

由图14.49可见,IS-95和CDMA2000系统的协议结构大致上是一样的,只不过CDMA2000更加齐全、更加完善。

它们基本上是按照纵向3层:

物理层(L1)、链路层(k)和高层(La),横向两个平面:

用户业务平面,分别含有电路和分组域的语音与数据业务,以及控制信令平面组织协议的。

其主要组成包含有:

(1)物理层:

它由一系列前/反向物理信道组成,其功能主要是完成各类物理信道中的软、硬件信息处理,如信源编/译码、信道编/译码、调制/解调、扩频/解扩等。

(2)链路层:

它根据高层对不同业务的需求提供不同等级的QoS特性,并为业务提供协议支持和控制机制,同时要完成物理层与高层之间的映射和变换。

它又可分为两个子层。

媒体接入子层MAC,它还可以进一步划分成两个子层:

复用与QoS保证子层及RLP子层,它们共同完成媒体接入功能。

链路接入控制层LAC,它主要针对信令,完成信令打包、分割、重装、寻址、鉴权及重传控制等功能。

(3)高层:

它包含OSI中的网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

主要功能是负责对各类业务的呼叫、接续,无线资源管理,移动性管理及相应的信令和协议的处理,并完成

2G与3G间的高层兼容处理。

CDMA2000中的分组数据业务与移动IP

在GSM中,为了开展分组数据业务,建立了一套独立、完整的通用分组无线业务GPRS系统,然而CDMA2000系统的思路则不一样,它本着尽可能利用已有的技术与成果,大量利用IP技术,构造自己的分组数据网络。

CDMA2000中的分组数据业务的协议结构如图14.50所示。

由图14.50可见,RN为无线网络,它包含基站控制器BSC、基站收/发系统BTS和分组控制功能PCF;PDSN为分组数据服务节点,从因特网角度看,它就是一个路由器,并根据移动网的特性进行了加强;终端主机是因特网上的一个服务器,它可以是WWW服务器或电子邮件服务器,向用户提供特定的数据业务。

移动台MS和RN间的接口即空中接口是由无线链路、媒体接入控制MAC、链路接入控制LAC、点到点协议PPP和IP层组成。

其中,无线链路完成无线信道的编码、调制等过程;由无线链路、MAC和LAC共同构成了无线信道;无线信道的上面是PPP,它是IP协议集中的一个重要组成部分,由RFCl661、RFCl662所定义。

再向上是IP协议集合,它包含IP、传输控制协议TCP/用户数据协议UDP及万维网WWW等协议。

RN和PDSN间的接口即R-P接口,在CDMA2000系统中被看做A接口的一部分,即A10和A11接口。

这部分实际上已经是地面本地固定网部分,由于承载的是PPP协议,因此可以使用IPoverATM或IPoverSDH作为物理层和R-P接口传输层,在发展初期可采用更为简单的100Mbps以太网。

这样PDSN基本上可以在现有路由器上改造实现。

根据IETF建议,PPP通常用低速点对点链路,因此,PPP协议终止于PDSN中,IP层协议连接终端主机和PDSN。

这部分的物理层和链路层已超出移动网范围,属于固定网。

数据单元分类及意义,传输过程的核心作用,可加图

addmodelmay

?

用户数据的处理过程=?

五、对等实体间的通信forcheck

从时序上看,有三个阶段

1.建立连接阶段

2.数据交换阶段

3.释放连接阶段

对比电话通信

六、服务的类型

分为两大类:

面向连接的服务和无连接的服务。

面向连接的服务:

两个对等实体在进行数据交换之前,必须首先建立连接,然后进行数据交换,结束数据交换后,应终止或释放这种连接。

有时在网络层上又称为虚电路服务。

特点=是能提供可靠的有序服务。

无连接的服务:

两个对等实体之间的通信无需先建立一个连接,就可以进行数据交换。

典型服务有数据报、一般电子邮件、查询服务等。

特点=是传递迅速,但存在丢失、重复、失序的可能性。

Fornewidea

2.4广域网技术

2.4.1广域网的参考模型

2.4.2广域网路由技术

2.4.3数字数据网(DDN)

DDN:

利用数字传输技术提供半永久数字电路连接,以传输数据信号为主的数字传输网络,它由数字电路和DDN复用及交叉连接接点(DDN节点)组成。

主要作用:

向用户提供专用的数据传输信道,为用户建立专用数据网提供条件。

可提供的服务:

可向用户提供图像通信、数字电话通信、数据广播通信、计算机局域网互联、计算机远程通信等。

一、组成littlejjj

由五个部分:

本地传输系统、复用/交叉连接系统、局间传输和网间互连、网同步系统、网络管理系统。

本地传输系统:

由用户设备(DTE、电话、传真机、PC等,或者是局域网)和用户环路(用户线+用户接入单元)组成

复用/交叉连接系统:

复用为传统的复用方法,交叉连接是指对支路进行交换,具体有子速率交叉连接、N×64kbit/s交叉连接和2.048Mbit/s交叉连接,可举一例说明。

局间传输和网间互连:

局间传输指节点间的数字通道[数字传输系统中的基群信道2.048Mbit/s]及由各节点通过与数字信道的各种连接方式组成的网络拓扑。

网络拓扑结构则是根据网络节点的信息流量流向,并考虑到网络的安全而组建的。

网间互连是指不同制式的DDN之间的互连及与PSPDN[PSN,PDN]、LAN的互连

网同步系统:

DDN是一个同步数字传输网,全网所有的设备必需同步工作。

网同步系统是通过采用某种技术,供给全网设备工作的同步时钟,确保全网设备的同步工作。

Forcurrenttech,orpaper

具体方式有3种:

准同步,主从同步,相互同步。

check

网络管理系统:

对全网的管理。

有用户接入管理、网络资源管理、网络资源的调度、路由选择(forprojectpracticejjjmay)、网络状态的监控,网络故障的诊断,告警与处理、网络运行数据的收集与统计、计费信息的收集与报告等。

对大网而言,网络管理采用分级管理方式,在主干网上设立集中的网管控制中心NMC,负责主干网上的电路组织和调度,主干网上还可设若干网管控制终端NMT,NMT与NMC交换网管控制信息,在授权范围内执行网管控制功能。

各省内网可设有各自集中的NMC及若干NMT。

其工作方式与大网相似。

二、