高考语文高分技巧二轮复习专题三抢分点三小说常考的两类分析探究讲义.docx

《高考语文高分技巧二轮复习专题三抢分点三小说常考的两类分析探究讲义.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文高分技巧二轮复习专题三抢分点三小说常考的两类分析探究讲义.docx(31页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考语文高分技巧二轮复习专题三抢分点三小说常考的两类分析探究讲义

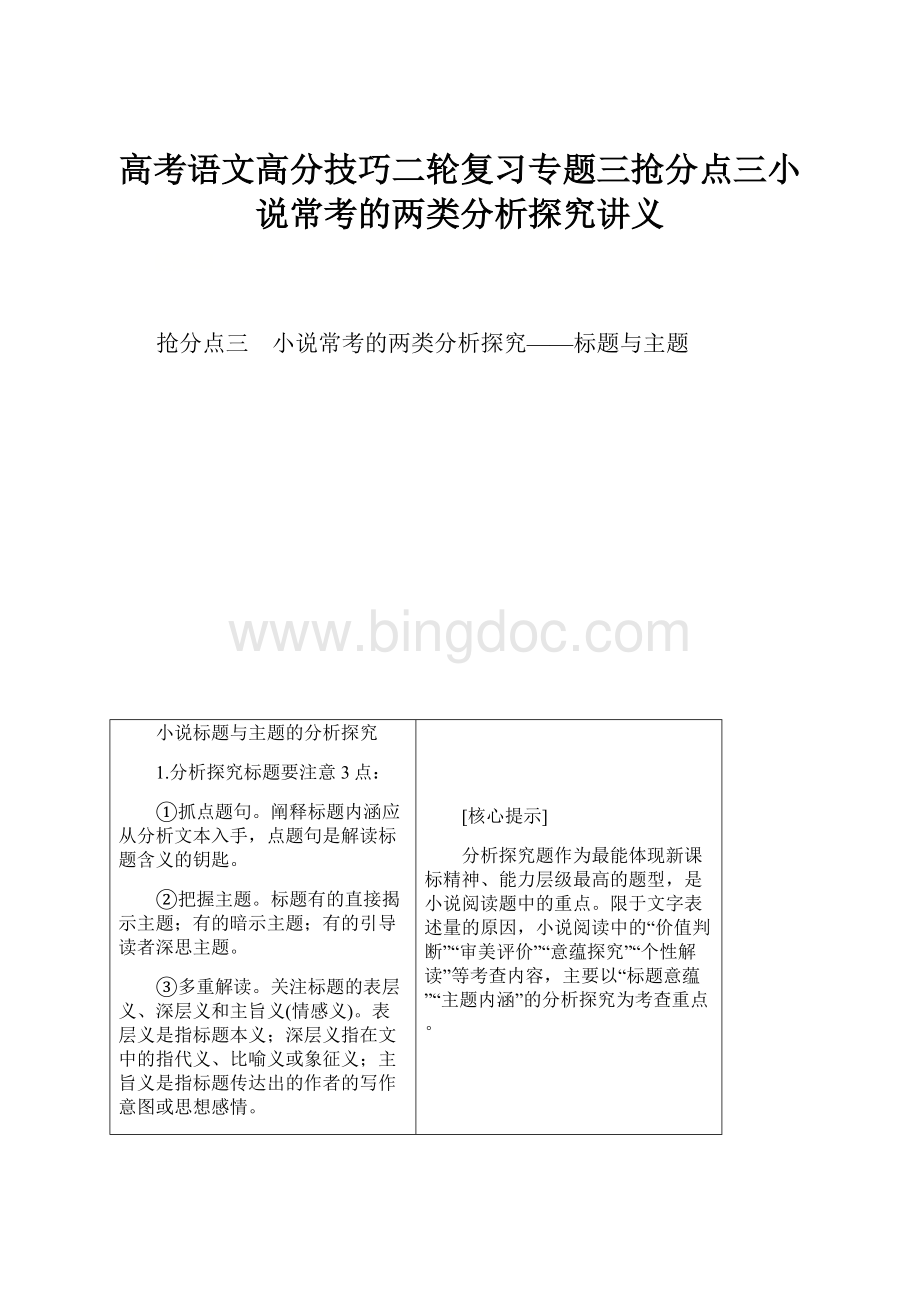

抢分点三 小说常考的两类分析探究——标题与主题

小说标题与主题的分析探究

1.分析探究标题要注意3点:

①抓点题句。

阐释标题内涵应从分析文本入手,点题句是解读标题含义的钥匙。

②把握主题。

标题有的直接揭示主题;有的暗示主题;有的引导读者深思主题。

③多重解读。

关注标题的表层义、深层义和主旨义(情感义)。

表层义是指标题本义;深层义指在文中的指代义、比喻义或象征义;主旨义是指标题传达出的作者的写作意图或思想感情。

2.探究小说主题可“四面包围”:

①从人物看主题。

人物是小说主题的载体,主人公的性格命运,往往隐含作品主题。

②从情节看主题。

小说要表现的主要事件往往反映着作品的主题。

③从环境看主题。

作品的时代背景与典型环境,往往有的时代烙印,是主题的暗示。

④从作者的议论看主题。

小说作者的情感态度往往隐藏在议论中,以此可认识主题。

[核心提示]

分析探究题作为最能体现新课标精神、能力层级最高的题型,是小说阅读题中的重点。

限于文字表述量的原因,小说阅读中的“价值判断”“审美评价”“意蕴探究”“个性解读”等考查内容,主要以“标题意蕴”“主题内涵”的分析探究为考查重点。

突破点一 分析探究标题意蕴

小说以“黎明前夜”为标题,有何寓意?

请结合全文简要分析。

(6分)

[答题流程] 请在空白处填入你的理解和分析。

第1步:

看故事,把握比喻意义。

小说写了一个临近解放的前夜,小勇家因“土改”分得土地,哥哥先希望小勇回家种地后支持参军的故事。

“黎明前夜”可见有比喻意味,比喻新中国的黎明。

第2步:

联主旨,揣摩主旨意义。

小说歌颂了中国农民在解放战争后期的觉悟,故“黎明前夜”的主旨意义是中国农民的思想开始发生深刻的变化。

小勇牺牲在1950年的海南岛战役中,是新中国的黎明时期,让我们不难想到要铭记为新中国献身的烈士,是他们的牺牲换来了新中国的“黎明”。

第3步:

分要点,由表及里回答。

比喻意义

将新中国诞生的前夜比喻为“黎明前夜”,暗示了浴血奋战的全国大解放背景。

主旨意义

意味着中国农民的觉醒,明白新中国的“黎明”到来,需要浴血奋战,忘我牺牲。

[规范作答]

答案:

①暗示了人民军队浴血奋战,即将赢得全国大解放的时代背景;②意味着翻身做主拥有土地的农民,思想觉悟开始发生深刻的变化。

是烈士的牺牲换得的新中国“黎明”。

[评分细则]

能从时代背景和人物角度答题,答对一点3分,答对两点6分。

其他角度的分析,言之有据,析之有理,酌情给分。

【类题拓展】

阅读小说《黎明前夜》,完成问题。

小说以“黎明前夜”为题,具有怎样的作用?

请结合文本有关内容,简要探析。

答:

答案:

①暗示了故事发生的背景,是新中国即将解放的前夜;②深化了文章的主旨,新中国的“黎明”是由无数先烈的浴血奋战、忘我牺牲才实现的。

③暗示了英烈牺牲的意义,给读者留下了无限的思考空间。

突破点二 主题的分析探究

这篇小说富有象征意味。

请结合文本,联系背景,谈谈你的理解。

(6分)

[答题流程] 请在空白处填入你的理解和分析。

第1步:

读文本,知大意。

这是一篇晚清时期的讽刺小说,小说以一条大破船为喻,写晚清王朝的危局。

船上各色人等,象征了清末社会的各阶层,统治者、百姓、改良派、革命派,等等。

混乱的局面、营救船只被打碎,象征了清王朝不可避免的灭亡命运。

第2步:

审题干,明角度。

(1)抓住“小说富有象征意味”,明确考查的是小说的主题内涵。

(2)“结合文本,联系背景”,是解答此题要注意的方法。

第3步:

列要点,找对应。

从文本看

“船”“船主”“掌舵的”“水手”象征了清王朝的统治者;“坐船的男男女女”是百姓;“施救的渔船”和“三个救助者”是清末改良派。

从背景看

小说的象征意义是准确生动地反映了清王朝不可挽救的危局和改良派失败的必然。

[规范作答]

答案:

①大船象征着清末的中国,对大船的描写符合清末中国的特点,比如残破不堪、行将倾覆等。

②船上的各色人等象征着清末各个阶层的人,如统治者昏聩残暴、民众愚昧暴虐等。

③施救的渔船被大船上的人打得粉碎,象征着清末改良运动的失败,并预示清王朝的覆亡不可避免。

[评分细则]

能答出“船”的象征意义、“船上人”和“老残等人”的象征意义,每点2分,意思答对即可。

如有其他答案,言之有理,亦可酌情给分。

【类题拓展】

阅读小说《船》,完成下列问题。

本文是一篇寓意丰富的讽刺小说,作者借小说中的老残之梦,表现了怎样的情感态度?

试结合文本内容,加以探究分析。

答:

答案:

①本文表现了作者对国家前途与百姓命运的担忧和关注,表现了作者的救亡意识。

②文章揭露、抨击了统治阶级的腐败和官场的黑暗,表现出作者对残暴、昏庸的朝廷的极度不满,对官僚制度下种种罪恶进行了无情地揭露和批判。

③作者虽寄希望于改良运动,但也明确表达了改良不能拯救清王朝的危局的观点。

解小说探究题需具备五种意识

意 识

方 法

文本

意识

贴近文本,有理有据。

探究题的解答应立足于这样一个基本点:

试题虽然是开放性的,但始终离不开文本。

从文本入手,从文本中引述论据,围绕已定观点作分析论述。

主旨

意识

整体把握,内引外联。

正确解答探究试题,应具有着眼于全篇的眼光,整体把握的意识,领悟全文中心主旨的能力。

内引外联:

内引即不离句,不离段,不离篇;外联即由阅读的文本联想到与文本密切相关的背景及社会生活知识,进行知识的拓展迁移。

关键词

句意识

凸显关键,放大内涵。

文学作品所体现的思想情感、人文精神往往蕴含在一些关键的词句中,答题时应凸显关键词句,分析答题区间上下文的结构关系,明确逻辑关系,以揭示其丰富的意蕴。

多角度

意识

分条缕析,多角度呈现。

分条缕析,即要求分点作答,一点一个角度一个分析。

多角度呈现,对小说而言可以从人物、情节、主题等不同角度考虑,另外还可以考虑手法运用的效果,如果运用了第一人称的小说或者是运用第一人称“我”叙事的小说(比如《祝福》),还可以考虑人称的作用。

规范表

述意识

明晰题旨,规范表述。

审清题意,规范作答。

答案全面,富有条理,语言通畅,要点简洁,言之有理。

授课提示:

对应学生用书第51页

阅读下面的文字,完成1~3题。

炉 火

丁肃清

一瘦一胖两个老人,坐在公路旁边的一截矮墙上,看来来往往的汽车,两张脸随着往来的汽车扭过来,扭过去。

他们的面前,是一个燃烧着的火炉子,上面烧着一排水壶,他们脸上的笑、脸上的颜色,也像他们身边火炉子里燃烧着的火焰。

有妇女小孩儿来提开水,或者把冷水坐在炉子上。

瘦老头从矮墙上下来,捅火,捅出一大簇跳跃的火焰。

人们陆陆续续来提水,烧水,他们大都是公路两边做生意的乡亲,和两个老人不生分,也不客气。

一辆大卡车停下来,司机说:

“给弄点开水。

”说着端坐在小板凳上,看着老人把开水倒在他的茶杯里,用嘴一边吹着凉一边喝,喝足了,拍拍屁股站起来,又让胖老人给他续上,拧上茶杯盖,然后扔给胖老人一张毛票儿。

胖老人说:

“不要钱。

”说着就给司机塞了回去。

司机纳闷儿:

“你们不是卖水的吗?

”

胖老人说,“不是。

我们是打铁的。

”

“哎呦我的天!

”司机拍着脑门儿呵呵地笑了,“我还当你们是卖水的呢,什么年月了,还打铁?

能赚多少钱?

”

瘦老头说:

“不赚钱,赔钱。

”

把司机说愣了。

老人向他解释:

“没有活儿,白烧着炭呀。

”他又默默地像对自己说:

“要说也不能算白烧炭,给乡亲们烧烧水。

这不,碳又没有了,凑吧。

”他说着从口袋里掏着,掏出一张十元,胖老头也掏出了一模一样的一张,交给他。

“我说,你们这是图什么呀?

”司机干脆又坐了下来,他对这俩老人感兴趣,他说:

“你们收她们的水费呀。

”

胖老人说:

“咳,乡里乡亲的,这火,闲着也是闲着。

”

司机说:

“那你们不如不干。

”

胖老人说:

“咳,这人哪,闲着也是闲着。

”

司机说:

“真是有意思,有意思,赔钱赔工夫做生意,有意思。

”

胖老人把眼睛瞪得很大:

“过去,我们赚钱。

”司机说:

“是吗?

”老人说:

“是,那会儿,我们的钱赚海了,问问,十里八乡谁家的家伙儿,不是我们打得呀,铁锹犁耙、牛鼻环、烧开水的水汆子,都是。

”

瘦老头说:

“还有县城大门的铁门环。

”他炫耀地问胖老头:

“是吧,是我打的吧?

”

胖老头说:

“那是我淬的火。

”

两个人一争,额头、脖子上都冒出了筋疙瘩,他们说话时挥动的手上,筋疙瘩更是密密麻麻的,像蚯蚓。

西天边上的云霞退了,蒙上了暮色。

司机笑呵呵的脸,慢慢地不笑了,一脸的凝重。

他站起来说:

“我有点活儿,你们干不干?

打个车挂钩。

”

两个老人高兴得不得了。

风箱呼呼地拉了起来,炉子里的火苗跳跃了起来,铁锤有节奏地响了起来,叮当、叮叮当、叮当……

胖老人抡着大锤,叮当、叮叮当、叮当……铁砧上的火花,在暮色中四溅着,一层儿、又一层儿……瘦老人说:

“让我来一会儿!

”

他把大锤要过来,赤裸的臂膀抡成了一个椭圆,叮当、叮叮当、叮当……铁块燃烧着淬在火里,吱——弥漫起浓浓的浪烟。

车挂钩打好了,在满月的照耀下,跳跃着一簇一簇蓝色的光亮。

“给钱。

”司机把一百元的新币递过来。

“免了。

”胖老人说。

“不要了。

”瘦老人也说。

他们流着汗水、红彤彤的脸,在炉火的映照里奕奕发亮。

他们帮着把那个挂钩抬在了汽车上。

汽车隆隆地发动,缓慢地开了。

原本,司机打这个车挂钩没有用,只是他愿意。

两个老人也并不想挣司机的钱,他们只是觉得痛快。

真痛快!

两个老人拾掇了摊子回家去,一边走一边唱起来,他们唱的是晋剧老调,在夜幕里,清亮地痛快淋漓地荡漾……

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.透过司机不理解两个老人做不赚钱还赔钱的打铁生意这个细节,折射出只注重物质而忽视精神追求的深层次社会问题,引人思考。

B.小说善于运用语言描写来刻画人物。

“闲着也是闲着”,既说出了两个老人现在的无奈处境,同时也展现出了两个老人热心肠的一面。

C.小说的环境描写虽然不多,却恰到好处,交代了故事发生的时间,渲染了温馨的氛围,推动了故事情节的发展。

D.司机并不需要打车挂钩,和老人不收司机的钱这个结尾既出人意料,又在情理之中,达到这种效果的原因是在前面埋下了大量的伏笔。

解析:

A.“折射出只注重物质而忽视精神追求的深层次社会问题”错,过分拔高主题。

答案:

A

2.小说反复使用“叮当、叮叮当、叮当……”的声音来描述打铁的过程,这样写的作用是什么?

请简要分析。

答:

答案:

详写打铁的过程,渲染了紧张、热烈的氛围(场面、场景、画面);表现了两位打铁老人对打铁一事的专注,配合默契,技艺高超。

突出强调了两个老人对打铁的热爱,同时也表现了他们对往昔生活的怀念;与前文两个老人困乏的生活与无奈形成对比,突出两个老人对打铁的信仰。

★3.(探究标题意蕴)小说为什么要以“炉火”为题?

请结合全文谈谈你的看法。

[请按“答题流程”分步解答此题]

第1步:

看故事,把握比喻意义。

第2步:

联主旨,揣摩主旨意义。

第3步:

分要点,由表及里回答。

(请在表格空白处填入你的理解和分析)

比喻意义

“炉火”喻指 ,也形容两位老人对 。

主旨意义

作者用“炉火”为题,象征了 。

答:

解析:

第1步:

略。

第2步:

略。

第3步:

打铁 打铁行当的热爱 老人的生活态度

答案:

①“炉火”喻指打铁职业,饱含着两个老人对打铁的热爱(喜爱)。

②“炉火”是贯穿全文的线索,推动故事情节的发展,象征着两个老人的一种生活方式和生活态度。

[限时规范训练] 单独成册

对应学生用书第161页

专题练八 小说阅读(情节与手法)

(建议用时 30分钟)

一、阅读下面的文字,完成1~3题。

打错了

刘以鬯

电话铃响的时候,陈熙躺在床上看天花板。

电话是吴丽嫦打来的。

吴丽嫦约他到“利舞台”去看五点半那一场的电影。

他的情绪顿时振奋起来,以敏捷的动作剃须、梳头、更换衣服。

更换衣服时,嘘嘘地用口哨吹奏“勇敢的中国人”。

换好衣服,站在衣柜前端详镜子里的自己,觉得有必要买一件名厂的运动衫了。

他爱丽嫦,丽嫦也爱他。

只要找到工作,就可以到婚姻注册处去登记。

他刚从美国回来,虽已拿到学位,找工作,仍须依靠运气。

运气好,很快就可以找到;运气不好,可能还要等一个时期。

他已寄出七八封应征信,这几天应有回音。

正因为这样,这几天他老是待在家里等那些机构的职员打电话来,非必要,不出街。

不过,丽嫦打电话来约他去看电影,他是一定要去的。

现在已是四点五十分,必须尽快赶去“利舞台”。

迟到,丽嫦会生气。

于是,大踏步走去拉开大门,拉开铁闸,走到外边,转过身来,关上大门,关上铁闸,搭电梯,下楼,走出大厦,怀着轻松的心情朝巴士站走去。

刚走到巴士站,一辆巴士疾驰而来。

巴士在不受控制的情况下冲向巴士站,撞倒陈熙和一个老妇人、一个女童后,将他们碾成肉酱。

电话铃响的时候,陈熙躺在床上看天花板。

电话是吴丽嫦打来的。

吴丽嫦约他到“利舞台”去看五点半那一场的电影。

他的情绪顿时振奋起来,以敏捷的动作剃须、梳头、更换衣服。

更换衣服时,嘘嘘地用口哨吹奏“勇敢的中国人”。

换好衣服,站在衣柜前端详镜子里的自己,觉得有必要买一件名厂的运动衫了。

他爱丽嫦,丽嫦也爱他。

只要找到工作,就可以到婚姻注册处去登记。

他刚从美国回来,虽已拿到学位,找工作,仍须依靠运气。

运气好,很快就可以找到;运气不好,可能还要等一个时期。

他已寄出七八封应征信,这几天应有回音。

正因为这样,这几天他老是待在家里等那些机构的职员打电话来,非必要,不出街。

不过,丽嫦打电话来约他去看电影,他是一定要去的。

现在已是四点五十分,必须尽快赶去“利舞台”。

迟到,丽嫦会生气。

于是,大踏步走去拉开大门……

电话铃又响。

以为是什么机构的职员打来的,掉转身,疾步走去接听。

听筒中传来一个女人的声音:

“请大伯听电话。

”

“谁?

”

“大伯。

”

“没有这个人。

”

“大伯母在不在?

”

“你要打的电话号码是……”

“一……九七五……”

“你想打去九龙?

”

“是的。

”

“打错了!

这里是港岛!

”

愤然将听筒掷在电话机上,大踏步走去拉开铁闸,走到外边,转过身来,关上大门,关上铁闸,搭电梯,下楼,走出大厦,怀着轻松的心情朝巴士站走去。

走到距离巴士站不足五十码的地方,意外地见到一辆疾驰而来的巴士在不受控制的情况下冲向巴士站,撞倒一个老妇人和一个女童后,将她们碾成肉酱。

一九八三年四月二十二日作

是日报载太古城巴士站发生死亡车祸

1.下列对小说思想艺术特色的分析和鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说写陈熙接到女友的电话后,顿时振奋起来,以敏捷的动作准备开门,非常急切地想见到女友。

B.小说对陈熙的精神世界展开细致描写,形象地表现了处于失业状态下的陈熙萎靡不振、百无聊赖的精神状态。

C.小说的不同结局,意在表现生命的无常和无奈,意在引起人们对生命的哲学思考。

D.小说的深刻之处就在于使读者在两个不同的结局中更深刻地体味杂乱无章的人生表象无序中的有序、偶然中的必然。

解析:

B项,“小说对陈熙的精神世界展开细致描写”说法属于无中生有,文中没有对陈熙的精神世界进行细致描绘。

答案:

B

★2.(分析情节作用)小说生动形象地描写了陈熙出门前的一系列准备工作,这一情节的安排在小说中有何作用?

答:

答案:

①展示小说背景。

陈熙接到女友的电话要看一场电影,这本是一件轻松休闲的事情,但从陈熙接到电话到走到巴士车站,他的一系列准备工作像打仗,这充分展示了香港社会生活的忙碌与紧张,这种忙碌与紧张也深刻地影响到人们的日常生活。

②为下文情节做了铺垫。

在如此急速的紧张忙碌生活中,那个打错了的电话以及出车祸也就自然而必然,这在情节安排上属于伏笔。

★3.(赏析情节手法)刘以鬯是著名的短篇小说大师,这篇作品的精彩之处在于“一头两尾”。

请从“一头两尾”的角度谈谈本文的结构艺术。

答:

答案:

本文最大的特色就是有意识地开启两段相同的叙述,而在后者叙述的中途,添加上一个微小的细节,从而改变叙述的方向以至整个结局。

这种叙事方法不仅通过两段相同的叙述强化故事的起因和背景,而且使读者在两个不同的结局中更深地体味杂乱无章的人生表象无序中的有序、偶然中的必然。

二、阅读下面的文字,完成4~6题。

归

袁有江

他现在还不想回家。

迎着刺眼的夕阳,他突然间冒起了去大岭山的念头。

朋友曾提过,大岭山之巅可以俯瞰整座城市。

来这座城市二十多年了,他还从没认真看过这座城市的全景。

此刻,他很想一个人去站站,看看。

暮霭苍苍。

站在观景台边缘,远眺一池斑斓的灯火,他吃惊地张大了嘴巴。

第一次,他发现这座城市是高低起伏、连绵不绝的。

一种从喧嚣中滋生的空空荡荡之感,油然而生。

脚下是万丈深渊。

凉飕飕的山风,钻进裤管,沿尾椎流到后脑,激起一股往下坠落的恐惧。

他下意识地抓紧栏杆,想到尼采的那句话:

当你凝视深渊的时候,深渊也在凝视着你。

下山时,他鬼使神差地将车又开回了单位,并关闭了手机。

今夜,他想徒步回家。

银白的河床里,静水深流,寂然无声。

夹道的树丛间,散布着稀奇古怪的虫鸣,天籁般好听。

他贪婪地深吸着夏夜的凉气,稳健地走在塑胶绿道上。

恍惚间,他觉得身后,留有一串清晰的脚印。

这些脚印,将这二十多年的时光坚定地嵌入了这座城市。

“强人是你,能顶天立地”,想起了郭天王的歌词,他微微一笑。

在绿道尽头翻上路面,向南,转入一条商业街。

路上车水马龙,街两边店铺林立,流光溢彩的招牌和灯箱,让他有片刻目眩。

一家超市的音响,正不遗余力地播放着流行歌曲。

这条他每天经过的街道,原来如此繁华。

从前的熟视无睹真不应该。

从商业街拐进工业区,热闹渐行渐远。

马路上,除了偶尔驶过的货柜车,几乎没有行人。

站在梧桐树间的路灯,洒下斑斑点点的光。

突然,他发现一家工厂的后门口,好像躺着一个人。

他清除脑子里的那团乱麻,一步步走近。

是一位全身脏污,壮实,约五十岁的女人。

她穿着一套破旧的粗布工装,左脚挑着一只女式布拖鞋,右脚底压着一只男士塑料拖鞋。

她身体横截门口,就着斜坡躺着。

头枕交叉的双臂,胸腹坦然地面对夜空,居然还跷着二郎腿。

青紫的脸上,仿佛浮着一层油润润的,纯真的笑意。

均匀的鼾声,透出香甜的气息。

女人,很像法国印象派油画里,那些丰腴的睡美人。

她不像是捡垃圾、收破烂的。

讨薪的?

似乎也不像。

更像是一位精神失常者,一位什么都不需要考虑的弃妇。

她有家人吗?

为什么会沦落街头?

也许,她好好洗个澡,换身衣,睡在一张柔软的床上,会是一位美丽的母亲。

猜测了一会儿,他觉得自己很可笑。

自己没有责任和义务,去猜测她的身世来历,更根本没资格同情她。

他掏出手机,已经是凌晨一点。

他从来没有这么晚不回家。

偶尔晚归,总有电话先打回去。

手机恢复信号后,一股脑蹦出十几个未接电话和未读信息。

母亲、老婆和儿子都问他啥时候回来,干嘛还不回家。

儿子和儿媳妇在闹离婚。

母亲的股骨头手术,无论如何不能再拖……

该想的想一遍就烦,不该想的想一千遍还想。

徜徉在明月大道,他和月光下的影子无休止地辩论着。

他告诫自己,什么都不必想,不必担心。

影子却告诉他,你得想清楚一切,凡事都值得担心。

到了他夜夜栖息的小区。

输密码,开门;进电梯,出电梯;开锁,进家门,换鞋,过客厅。

一切照旧。

他伸头看看母亲的卧室,夜灯阑珊。

蜷缩在沙发上的妻子鼾声正顺。

负痛而眠的母亲,也一脸安详。

走进浴室,他才再一次回想下午张医生的电话。

“你……虽然是晚期,但也不是完全没有希望……”

一瞬间,不可遏制的泪水,决堤般涌出。

(有删改)

4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说没有跌宕起伏的情节,但平中见深意,通过“他”归家途中的所见所闻、所思所感,展示普通人的生活状态,去思考苦难生命这一永恒的主题。

B.“他”对流浪妇人身世来历作一番猜测前后的心理变化,既写出了“他”为人冷淡的性格,也暗示了“他”苦恼无助的处境。

C.小说善于营造冲突来表现人物,“他”在月光下与影子的辩论,将“他”矛盾的内心世界巧妙外显,形象而生动地揭示“他”的焦躁难安。

D.小说的语言既具表现力又有感染力。

如“该想的想一遍就烦,不该想的想一千遍还想”,就很好地反映了人们生活中普遍存在的矛盾心理,引起读者共鸣。

解析:

B项“写出了‘他’为人冷淡的性格”有误。

这一心理变化的描写,目的是突出“他”的苦恼无助。

流浪妇人虽外表糟糕但怡然无忧,与“他”诸多困扰形成对比,所以他才会觉得自己很可笑,觉得自己没有责任与义务猜测她的身世来历,更没有资格同情她。

答案:

B

5.小说“归”这一标题内涵丰富,请结合文本简要分析。

答:

答案:

路程上的回归,指“他”下班后归家。

生活上的回归,指“他”在归家途中发现并享受以前所忽视的身边生活的美好。

心灵上的回归,指“他”卸掉坚强的外表,在苦难面前展示自己软弱的一面。

★6.(分析情节手法)小说结尾才交代“他”身处癌症晚期,这样处理有怎样的艺术效果?

请结合作品进行简要分析。

答:

答案:

①使情节发展显得合情合理。

交代“他”身处癌症晚期,既揭示了前文“他”行为异常、心理纠结的原因,也将小说情节发展推向了高潮。

②丰满人物形象,写出外表坚强的“他”,也有着内心柔软的一面,显得真实可信。

③凸显小说主题,让读者领会到:

生命是美好的,在厄运面前,人不应为自己的软弱感到羞愧。

④故事戛然而止,给读者留下更多想象与思考的空间。

(答满三点即可)

专题练九 小说阅读(人物形象)

(建议用时 30分钟)

一、阅读下面的文字,完成1~3题。

五十块钱一天

于心亮

父亲跟着街坊去干活。

街坊说了,五十块钱一天,就是收花生、苞米和豆子。

父亲说五十块就五十块,不就是收庄稼吗?

简单。

该刨的用锄头刨,该割的用镰刀割,该捆的用绳子捆,半点技术含量都没有,无非出点力气。

不过,父亲还是问了句:

“晌午,管饭吗?

”

街坊说:

“没说,要不……身上带点钱吧,万一不管饭呢?

”

父亲想了想,就在身上装了五十块钱,绿色的一张,虽说有点旧,可看着稀罕人,就像庄稼一样。

干活的地方不远也不近。

街坊说:

“坐我的三轮车吧,跑得快!

”

于是父亲就坐着三轮车,嘣嘣嘣……一路冒着黑烟走了。

父亲干得飞快,就像在自家地里一样。

街坊说:

“干这么快做什么?

反正五十块钱一天,还指望雇户多给你几个啊?

”

父亲“哦”了一声,速度就慢了下来。

可一会儿,父亲又嗖嗖地干到了前面。

街坊还是忍不住数落:

“一天五十块钱,用不着那么仔细,凑合着干就行了。

”

父亲嘴里答应着,手里的活儿还是该怎么干就怎么干。

父亲对自己说:

说好五十块钱一天,就要对得起五十块钱一天,哪好熊诓人呢?

也没觉得累,天就晌了。

雇户就送来了晌午饭:

馒头、炒菜、稀饭……父亲搓着手,挺过意不去:

“简单弄点,能吃饱就行了,真是给您添麻烦了啊!

”

父亲啃了馒头,吃了炒菜,喝了稀饭,肚子就饱了。

街坊说:

“吃、使劲吃,不吃白不吃!

”父亲笑笑,找个半阳的草坡趄下,心说吃饱就行了,吃撑了,下晌干活不舒服啊。

父亲趄着身子打了个盹儿,精神头儿就又有了。

撒了泡尿,紧紧裤腰,倒倒鞋洞里的沙,走进地里又埋头干了起来,当然也要拉呱了。

比如街坊说:

“在过去,咱们这就是给地主干活啊!

”

父亲说:

“那不一样啊,过去给地主干活,那是在剥削劳动力,现在人家五十块钱一天,是请咱们帮他干活,而咱们能来干活,那也是在照顾他面子,性质不一样。

你说是不是?

”

不知不觉一天的活儿就干完了,太阳也靠了西山。

雇户很满意,掏出五十块钱给街坊,再掏,就掏出张一百块钱的。

雇户继续翻找钱包,父亲想起身上装的五十块钱,就掏出来说:

“你给我一百,我找你五十,不就结了?

”

赚了钱,自然就美。

街坊说:

“走,上三轮!

回头,咱俩喝上一盅!

”

父亲没上街坊的三轮,他说要去山岗的地里看看,自家那块晚熟豆子是不是