高三生物一轮复习 第十一单元 微生物的培养与应用教案.docx

《高三生物一轮复习 第十一单元 微生物的培养与应用教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三生物一轮复习 第十一单元 微生物的培养与应用教案.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高三生物一轮复习第十一单元微生物的培养与应用教案

微生物的培养与应用

考点131 生物技术手段——微生物实验室培养

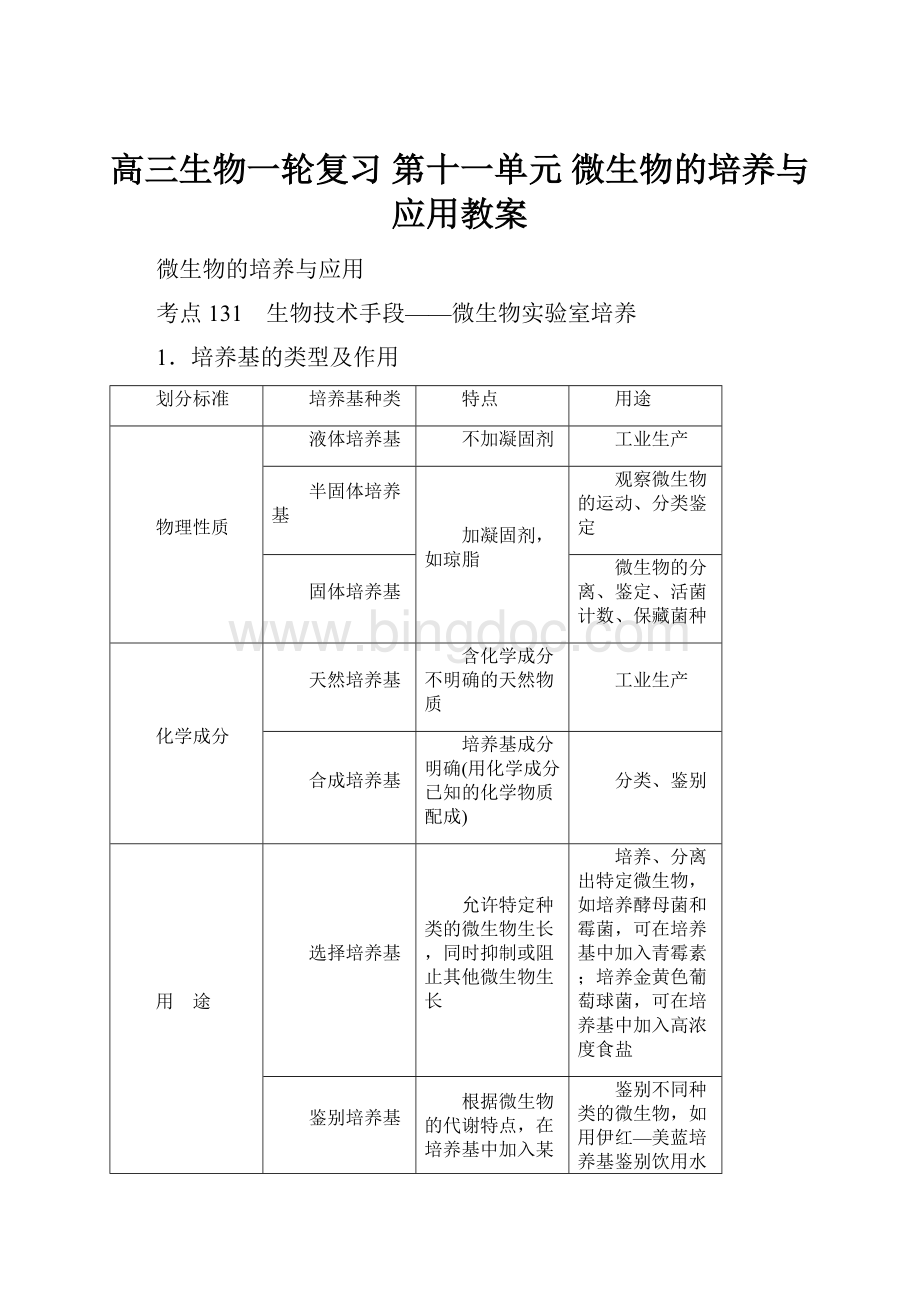

1.培养基的类型及作用

划分标准

培养基种类

特点

用途

物理性质

液体培养基

不加凝固剂

工业生产

半固体培养基

加凝固剂,如琼脂

观察微生物的运动、分类鉴定

固体培养基

微生物的分离、鉴定、活菌计数、保藏菌种

化学成分

天然培养基

含化学成分不明确的天然物质

工业生产

合成培养基

培养基成分明确(用化学成分已知的化学物质配成)

分类、鉴别

用 途

选择培养基

允许特定种类的微生物生长,同时抑制或阻止其他微生物生长

培养、分离出特定微生物,如培养酵母菌和霉菌,可在培养基中加入青霉素;培养金黄色葡萄球菌,可在培养基中加入高浓度食盐

鉴别培养基

根据微生物的代谢特点,在培养基中加入某种指示剂或化学药品

鉴别不同种类的微生物,如用伊红—美蓝培养基鉴别饮用水或乳制品中是否有大肠杆菌(若有,菌落呈深紫色,并带有金属光泽)

2.培养基的配制原则和营养构成

(2)培养基的营养构成

①各种培养基的具体配方不同,但一般都含有水、碳源、氮源和无机盐。

②不同培养基还要满足不同微生物对pH、特殊营养物质以及氧气的要求。

3.配制牛肉膏蛋白胨固体培养基的步骤及注意事项

(1)步骤:

计算―→称量―→溶化―→灭菌―→倒平板

(2)注意事项

①倒平板的温度一般在50℃左右适宜,温度过高会烫手,过低培养基又会凝固。

②平板需倒置,这样既可使培养基表面的水分更好地挥发,又可防止皿盖上的水珠落入培养基,造成污染。

4.纯化大肠杆菌的操作过程及注意事项

(1)原理:

在培养基上将细菌稀释或分散成单个细胞,使其长成单个的菌落,这个菌落就是一个纯化的细菌菌落。

(2)方法:

平板划线法、稀释涂布平板法。

①平板划线法:

平板划线法中细菌的分离和稀释过程发生在接种环在固体平板表面上的移动划线过程中。

在线的开始部分,微生物往往连在一起生长,随着线的延伸,菌数逐渐减少,最后可能形成纯种的单个菌落。

(如下图)

注意 a.划线时最后一区域不要与第一区域相连。

b.划线用力大小要适当,防止用力过大将培养基划破。

②稀释涂布平板法

Ⅰ.系列稀释操作(图1)

a.将分别盛有9mL水的6支试管灭菌,并按101~106的顺序编号。

b.用移液管吸取1mL培养的菌液,注入101倍稀释的试管中。

用手指轻压移液管上的橡

皮头,吹吸3次,使菌液与水充分混匀。

c.从101倍稀释的试管中吸取1mL稀释液,注入102倍稀释的试管中,重复b步混匀操作。

以此类推,直到完成最后1支试管的稀释。

图1

注意 移液管需要经过灭菌。

操作时,试管口和移液管应在离火焰1~2cm处。

Ⅱ.涂布平板操作如图2所示:

图2

注意 稀释涂布平板操作复杂,各个细节均应保证“无菌”。

具体如下:

①酒精灯与培养皿的距离要合适;

②吸管头不要接触任何其他物体;

③吸管要在酒精灯火焰周围使用。

1.自养微生物和异养微生物的营养比较

营养类型

碳 源

氮 源

生长因子

自养微生物

CO2、NaHCO3等含碳无机物

NH3、铵盐、硝酸盐等

一般不需要

异养微生物

糖类、脂肪酸等

铵盐、硝酸盐、蛋白质等

有些微生物需要

2.划分依据:

自养微生物与异养微生物类型划分的主要依据是能否以无机碳作为生长的主要或唯一碳源,而与氮源无关。

自养微生物以CO2或碳酸盐为主要或唯一碳源进行代谢生长;异养微生物必须以有机物作为碳源进行代谢生长。

3.自养微生物的能源

(1)利用光能,如蓝藻等。

(2)依靠物质氧化过程中释放的能量,如硝化细菌,能利用NH3氧化过程中释放的化学能,

NH3既作为氮源,又作为能源。

4.异养微生物的能源

主要来源于有机物的氧化分解,碳源不仅为异养微生物提供构成细胞的物质,而且提供完

成整个生命活动所需的能量。

1.(2011·新课标全国卷,39)有些细菌可分解原油,从而消除由原油泄漏造成的土壤污染。

某同学欲从受原油污染的土壤中筛选出能高效降解原油的菌株。

回答问题:

(1)在筛选过程中,应将土壤样品稀释液接种于以________为唯一碳源的固体培养基上。

从功能上讲,该培养基属于__________培养基。

(2)纯化菌种时,为了得到单菌落,常采用的接种方法有两种,即________________和________________。

(3)为了筛选出高效菌株,可比较单菌落周围分解圈的大小,分解圈大说明该菌株的降解能力__________。

(4)通常情况下,在微生物培养过程中,实验室常用的灭菌方法有灼烧灭菌、________和________。

无菌技术要求实验操作应在酒精灯________附近进行,以避免周围环境中微生物的污染。

考点132 生物技术实践——土壤中分解尿素的细菌的分离与计数

1.筛选菌株的原理

微生物的选择培养:

在选择培养基的配方中,把尿素作为培养基中的唯一氮源,原则上只有能够利用尿素的微生物才能够生长。

2.统计菌落数目的方法

(1)显微镜直接计数法

①原理:

利用特定细菌计数板或血细胞计数板,在显微镜下计算一定容积的样品中微生物数量。

②方法:

用计数板计数。

③缺点:

不能区分死菌与活菌。

(2)间接计数法(活菌计数法)

①原理:

当样品的稀释度足够高时,培养基表面生长的一个菌落,来源于样品稀释液中的一个活菌。

通过统计平板上的菌落数,就能推测出样品中大约含有多少活菌。

②操作

a.设置重复组,增强实验的说服力与准确性。

b.为了保证结果准确,一般选择菌落数在30~300的平板进行计数。

③计算公式:

每克样品中的菌株数=(C÷V)×M,其中C代表某一稀释度下平板上生长的

平均菌落数,V代表涂布平板时所用的稀释液的体积(mL),M代表稀释倍数。

3.细菌分离与计数的实验流程

土壤取样→样品稀释→取样涂布→微生物的培养→观察并记录结果→细菌计数

记录数据表格

稀释度

104

105

106

1

2

3

平均值

1

2

3

平

均

值

1

2

3

平

均

值

菌落数/平板

菌数/克土壤

4.课题延伸——菌种的进一步鉴定

(1)原理:

CO(NH2)2+H2O

CO2+2NH3;由于NH3的产生,培养基碱性增强,pH升高,因此可通过检测pH的变化来判断该化学反应是否发生。

(2)方法:

以尿素为唯一氮源的培养基中加入酚红指示剂,培养某种细菌,若指示剂变红,则pH升高,说明该种细菌能分解尿素。

2.通过实验测定土壤中的细菌数量,下列与此操作有关的叙述中,不正确的是( )

A.用蒸馏水配制牛肉膏蛋白胨培养基,经高温、高压灭菌后倒平板

B.取10-4、10-5的土壤稀释液0.1mL,分别涂布于各组平板上

C.将培养皿倒置,37℃恒温培养24~48小时

D.选择菌落数在300个以上的培养皿进行计数

考点133 生物技术实践——分解纤维素的微生物的分离

1.纤维素酶

纤维素酶是一种复合酶,它包括C1酶、CX酶和葡萄糖苷酶,具有催化分解纤维素的作用,其作用过程如下:

纤维素

纤维二糖

葡萄糖

2.纤维素分解菌的筛选原理

→红色复合物

红色消失,出现透明圈即可根据是否产生透明圈来筛选纤维素分解菌。

3.土壤中纤维素分解菌的筛选流程

土壤取样→选择培养→梯度稀释→将样品涂布到鉴别纤维素分解菌的培养基上→挑选产生透明圈的菌落。

3.有些微生物能合成纤维素酶,通过对这些微生物的研究,使人们能够利用秸秆等废弃物生产酒精,用纤维素酶处理服装面料等。

研究人员用化合物A、硝酸盐、磷酸盐以及微量元素配制的培养基,成功地筛选到能产生纤维素酶的微生物。

分析回答问题:

(1)培养基中加入的化合物A是________,为微生物的生长提供________,这种培养基属于__________培养基。

(2)为了筛选出能产生纤维素酶的微生物,向培养基中加入________。

(3)在筛选出能产生纤维素酶的微生物之前,可用液体培养基培养,增加微生物的浓度。

若获得纯净的菌株,常采用平板划线的方法进行接种,此过程所用的接种工具是____________,操作时采用________灭菌的方法;还可用________方法操作。

(4)实验结束后,使用过的培养基应该进行灭菌处理才能倒掉,这样做的目的是__________________。

1.微生物的实验培养

考纲能力 运用所学知识解决自然界和社会生活中有关生物学问题的能力

考题1

炭疽病是由炭疽杆菌引起的一种人畜共患传染病,炭疽杆菌两端截平、呈竹节状

排列,菌落呈卷发状。

对炭疽病疑似患者,可根据噬菌体的宿主专一性,通过实验确诊。

(1)细菌培养:

采集疑似患者的样本,分离培养,获得可疑菌落。

(2)细菌鉴定:

实验流程如下图所示

①对配制的液体培养基等需采取__________方法灭菌;实验所用液体培养基的碳源为__________(填“无机碳”或“有机碳”)。

②挑选可疑菌落制片后,用__________观察,可看到呈竹节状排列的杆菌。

③接种可疑菌后,35℃培养24小时,液体培养基变浑浊,原因是________________,对照组试管中应加入______________,与实验组同时培养6小时后,若实验组液体培养基的浑浊度比对照组____________(填“高”或“低”),则可明确疑似患者被炭疽杆菌感染;反之则排除。

④对排除的疑似患者及易感人群,可接种炭疽杆菌疫苗,刺激机体产生相应抗体。

与产生抗体相关的细胞除T细胞、B细胞外,还有____________。

2.选择培养基的用途

考纲能力 探究实验设计能力

考题2

氯苯化合物是重要的有机化工原料,因其不易降解,会污染环境。

某研究小组依照下列实验方案(图1)筛选出能高效降解氯苯的微生物SP1菌。

培养基配方如表1。

图1

(1)配制Ⅱ号固体培养基时,除添加Ⅱ号液体培养基成分外,还应添加1%的________。

(2)培养基配制时,灭菌与调pH的先后顺序是________________。

(3)从用途上来说,Ⅰ号培养基和Ⅱ号培养基分别属于________培养基和________培养基。

在Ⅱ号培养基中,为SP1菌提供氮源的成分是________。

(4)在营养缺乏或环境恶劣时,SP1的菌体会变成一个圆形的休眠体,这种休眠体被称为________。

(5)将SP1菌接种在含不同浓度氯苯的Ⅲ号培养液中培养,得到生长曲线(如图2)。

从图2可知,SP1菌在________培养条件下最早停止生长,其原因是________________。

将消毒和灭菌混为一谈

典例

培养基、培养皿、接种环、实验操作者的双手、空气、牛奶所采用的灭菌或消毒方法依次是( )

①化学消毒 ②灼烧灭菌 ③干热灭菌 ④紫外线消毒 ⑤高压蒸汽灭菌 ⑥巴氏消毒法

A.⑤③②①④⑥B.①②③④⑤⑥

C.⑥②③④①⑤D.③④②①⑥⑤

纠错笔记

条件

结果

常用的方法

消毒

较为温和的物理或化学方法

仅杀死物体表面或内部一部分对人体有害的微生物(不包括芽孢和孢子)

煮沸消毒法、巴氏消毒法、紫外线消毒法和化学药剂消毒法

灭菌

强烈的理化因素

杀死物体内外所有的微生物,包括芽孢和孢子

灼烧灭菌、干热灭菌、高压蒸汽灭菌

提醒

(1)高温加热灭菌,其原理就是使细菌体内蛋白质变性,而达到杀灭细菌的作用。

(2)化学药剂的灭菌消毒方法,其作用原理是使细菌体内蛋白质变性,但是化学物质很难透过孢子或芽孢的坚硬外层进入细胞内,因此化学方法难以消灭孢子和芽孢。

(3)体积分数为70%的乙醇杀菌效果最好。

浓度过低,杀伤力弱;浓度过高,使菌体表面蛋白质凝固形成一层保护膜,乙醇分子不能渗入其内,杀菌效果受影响。

对刚洗刷后未干的器皿则可选择75%的酒精进行消毒。

(4)灭菌的目的:

无菌技术除了用来防止实验室的培养物受其他外来微生物污染外,还能有效避免操作者自身被微生物感染。

(5)培养基的制作是否合格的验证:

如果未接种的培养基在恒温箱中保温1~2天后无菌落生长,说明培养基的制备是合格的,否则需要重新制备。

课时规范训练

【组题说明】

考 点

题 号

错题统计

错因分析

微生物的培养

3、5

微生物的分离与计数

1、2、4、6

特别推荐

微生物分离技术实践应用——3、5、6

1.生产实践中应用的菌种主要来自土壤,从土壤中分离微生物的实验流程如下:

土壤取样―→选择培养―→梯度稀释―→鉴别培养

请回答下列有关问题:

(1)将土壤浸出液接种到特定培养基上,可以将酵母菌从混杂的微生物群体中分离出来,获得纯种酵母菌,这一过程叫做__________。

在培养酵母菌的过程中,对培养基、接种环常采用的灭菌方法分别是___________________________________________。

(2)在使用酵母菌发酵生产酒精的过程中,影响酵母菌酒精发酵的主要因素有_________,

常使用__________的方法从发酵液中提取纯酒精。

(3)从土壤中分离纤维素分解菌,最好选择在__________环境中采集土样,所选择的培养基应以__________作为唯一碳源。

(4)纤维素分解菌能够合成纤维素酶,为了使纤维素酶反复使用,可以对纤维素酶进行__________处理,处理的方法有吸附法、共价键结合法和________法。

2.白僵菌高孢粉是国家林业局推广的高效生物杀虫剂之一,应用于多种林木和农作物害虫

的防治。

白僵菌分生孢子附着在寄主表皮、气孔或消化道上,遇适宜条件开始萌发,生出芽管。

同时产生脂肪酶、蛋白酶、几丁质酶等溶解昆虫的表皮,通过芽管入侵虫体,在虫体内生长繁殖,消耗寄主体内养分,产生各种毒素,形成大量菌丝和孢子,布满虫体全身。

请回答下面的问题:

(1)从自然菌样中筛选较理想生产用菌种的一般步骤:

采集菌样―→富集培养―→________―→性能测定。

白僵菌的菌样应从________处采集。

(2)分离白僵菌菌种的培养基属于__________培养基。

在配制白僵菌培养基时常加入蔗糖、硫酸铵、硝酸钾等成分,蔗糖属于__________营养物质。

(3)白僵菌纯培养常用的接种方法是______________和______________。

(4)分离与培养过程中,培养基和接种工具都要进行______处理,利用高温可以使微生物的__________等物质发生变性。

3.科学家利用基因工程技术成功地将人的胰岛素基因导入大肠杆菌体内,生产出人的胰岛

素。

在该过程中用质粒作为载体,已知质粒上含有抗氨苄青霉素(简称氨苄)和抗四环素的基因(位于不同区段),目的基因与质粒的结合位点刚好位于抗氨苄青霉素基因结构内,且受体大肠杆菌体内不含质粒,也不含质粒上的抗药基因。

导入完成后,实际上在得到的大肠杆菌中,有的根本没有导入质粒,有的导入的是普通质粒,只有少数导入的是重组质粒。

某科研机构想从培养基上筛选出含重组质粒的大肠杆菌(即“目的菌种”),他们设计了如下实验方案:

第一步:

将得到的大肠杆菌接种在含__________的培养基上,筛选出含有质粒的大肠杆菌。

第二步:

为选出“目的菌种”,将第一步筛选出的大肠杆菌用“影印法”分离。

(1)采用涂布平板法,将第一步筛选出的大肠杆菌以合适的稀释度涂布到含________质粒的大肠杆菌和含________质粒的大肠杆菌都能生长的培养基上,经培养后形成单菌落,如图B所示。

(2)通过消毒的“印章”(如图A所示),将培养基上的菌落分别按原位印到下图所示的非选择培养基________和选择培养基________上(顺序不能颠倒,C培养基成分与B相同,D上含有氨苄青霉素)。

(3)培养后对照观察C、D培养基上的单菌落。

(4)在C培养基上挑取D培养基上____________的位置上的单菌落,从而获得含重组质

粒的大肠杆菌,即“目的菌种”。

4.生物乙醇是以生物为原料生产的可再生能源。

我国利用农作物废弃物(秸秆)生产乙醇,

其技术流程为纤维素酶解→酵母发酵→蒸馏→成品。

纤维素酶的成本能否下降,是能否实现乙醇工业化生产的关键因素。

纤维素酶可以从能分解纤维素的细菌培养液中提取。

某同学设计了如下分离土壤中纤维素分解菌的实验流程:

土壤取样→选择培养→梯度稀释→鉴别培养

结合所学知识回答下列问题:

(1)最好选择怎样的环境采集土样?

________________________________。

(2)以下是一种培养基配方:

纤维素粉5g、NaNO31g、Na2HPO4·7H2O1.2g、KH2PO40.9g、MgSO4·7H2O0.5g、KCl0.5g、酵母膏0.5g、水解酪素0.5g(蒸馏水定容到1000mL)。

该培养基能够增加样品中纤维素分解菌的浓度,其原理是_____________________。

(3)为了鉴别纤维素分解菌和进一步纯化菌种,可以在鉴别培养基上加入__________染液,将筛选获得的菌液稀释后用________的方法接种到鉴别培养基上,然后挑选产生______的菌落作为菌种进行扩大培养。

(4)纤维素分解菌培养液中的纤维素酶产量如何呢?

请设计实验进行检测。

________。

5.某化工厂的污水池中,含有一种有害的、难于降解的有机化合物A。

研究人员用化合物A、磷酸盐、镁盐以及微量元素配制的培养基,成功地筛选到能高效降解化合物A的细菌(目的菌)。

实验的主要步骤如下图所示。

请分析回答问题:

(1)接种前需要对培养基及培养皿等进行灭菌,常用的灭菌方法是________。

培养基中加入化合物A的目的是筛选__________。

(2)实验需要振荡培养,由此推测“目的菌”的代谢类型是________。

(3)培养若干天后,应选择培养瓶中化合物A含量________的培养液,接入新的培养液中连续培养,使“目的菌”的数量__________。

(4)转为固体培养时,为获得单菌落进行继续筛选,常采用平板划线法或______________法,接种后,应将培养皿______(填“正放”或“倒置”)。

(5)下列有关平板划线操作的叙述,错误的是( )

A.在操作的第一步以及每次划线之前都要将接种环放在火焰上灼烧

B.将已冷却的接种环伸入菌液中蘸取一环液

C.蘸取菌液和划线要在火焰旁进行

D.划线时要将最后一区的划线与第一区的划线相连

(6)实验结束时,使用过的培养基应该进行________处理后,才能倒掉。

(7)若用水葫芦来去除该污染物,是否可行?

为什么?

_________________。

6.尿素是一种重要的农业肥料,但若不经细菌的分解,就不能更好地被植物利用。

生活在土壤中的微生物种类和数量繁多,同学们试图探究土壤中的微生物对尿素是否有分解作用,设计了以下实验,并成功筛选到能高效降解尿素的细菌(目的菌)。

培养基成分如下表所示,实验步骤如图所示。

请分析回答问题:

KH2PO4

1.4g

Na2HPO4

2.1g

MgSO4·7H2O

0.2g

葡萄糖

10g

尿素

1g

琼脂

1.5g

将上述物质溶解后,用蒸馏水定容到100mL

(1)此培养基能否用于植物组织培养?

__________,理由是_______________。

(2)培养基中加入尿素的目的是筛选________________________________,

这种培养基属于____________培养基(依据用途划分)。

(3)“目的菌”生长所需的氮源和碳源分别来自培养基中的____________和____________,实验需要振荡培养,原因是__________________________________。

(4)下列材料或用具中,需要灭菌的是_____(填序号);需要消毒的是________(填序号)。

①培养细菌用的培养基与培养皿;②玻璃棒、试管、锥形瓶和吸管;③实验操作者的双手。

(5)简述土壤中可分解尿素的细菌的鉴定方法及原理:

___________________________。

答案

突破考点提炼方法

对位训练1

(1)原油 选择

(2)平板划线法

稀释涂布平板法 (3)强 (4)干热灭菌 高压蒸汽灭菌 火焰

对位训练2 D

对位训练3

(1)纤维素 碳源 选择

(2)刚果红 (3)接种环 灼烧 稀释涂布平板 (4)防止造成环境污染

考题链接

考题1

(2)①高压蒸汽(98kPa蒸汽) 有机碳 ②显微镜 ③细菌大量繁殖 等量生理盐水 低 ④吞噬细胞、浆细胞

考题2

(1)琼脂

(2)先调pH,后灭菌

(3)通用 选择 硝酸铵 (4)芽孢

(5)20mg/L氯苯 碳源最早耗尽

易错警示

典例 A

错因分析 对灭菌和消毒的方法模糊不清。

课时规范训练

1.

(1)纯培养 高压蒸汽灭菌、灼烧灭菌

(2)温度、pH、氧气浓度等 蒸馏 (3)富含纤维素的 纤维素 (4)固定化 包埋

2.

(1)纯种分离 感病昆虫

(2)选择 碳源 (3)平板划线法 稀释涂布平板法(或稀释混合平板法) (4)灭菌 蛋白质和核酸

3.四环素

(1)普通 重组

(2)C D

(4)不长菌落

4.

(1)纤维素丰富的土壤环境

(2)培养基中纤维素是主要碳源,有利于纤维素分解菌生长,同时抑制其他微生物生长 (3)刚果红 涂布平板 透明圈 (4)向定量纤维素分解菌培养液中加入定量纤维素,定时测定葡萄糖产量的变化

5.

(1)高压蒸汽灭菌法 目的菌

(2)异养需氧型 (3)减少 增加 (4)稀释涂布平板 倒置 (5)D (6)灭菌 (7)否。

水葫芦会造成外来物种的入侵

6.

(1)否 缺少植物激素(或缺少植物需要的各种营养)

(2)目的菌 选择 (3)尿素 葡萄糖 为目的菌提供氧气

(4)①和② ③ (5)在以尿素为唯一氮源的培养基中加入酚红指示剂,细菌合成的脲酶将

尿素分解为氨,pH增高,使酚红指示剂变红