血管瘤和脉管畸形诊断和治疗指南.pdf

《血管瘤和脉管畸形诊断和治疗指南.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《血管瘤和脉管畸形诊断和治疗指南.pdf(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

组织工程与重建外科杂志16年4月第12卷第2期指南doi:

10.3969/j.issn.1673-0364.2016.0.0血管瘤和脉管畸形诊断和治疗指南(2016版)中华医学会整形外科分会血管瘤和脉管畸形学组【中图分类号】R732.2【文献标识码】【文章编号】()32第一部分血管瘤和脉管畸形的分类(ISSVA2014版)1982年,JohnB.Mulliken首次提出基于血管内皮细胞生物学特性的分类方法,将此前传统意义的“血管瘤”(Vascularanomalies)重新分为血管瘤和脉管畸形,并阐释了两者最本质的差别,即血管肿瘤存在血管内皮细胞的异常增殖,而血管畸形则无此现象。

该观点被广泛认同,从而成为现代分类的基础。

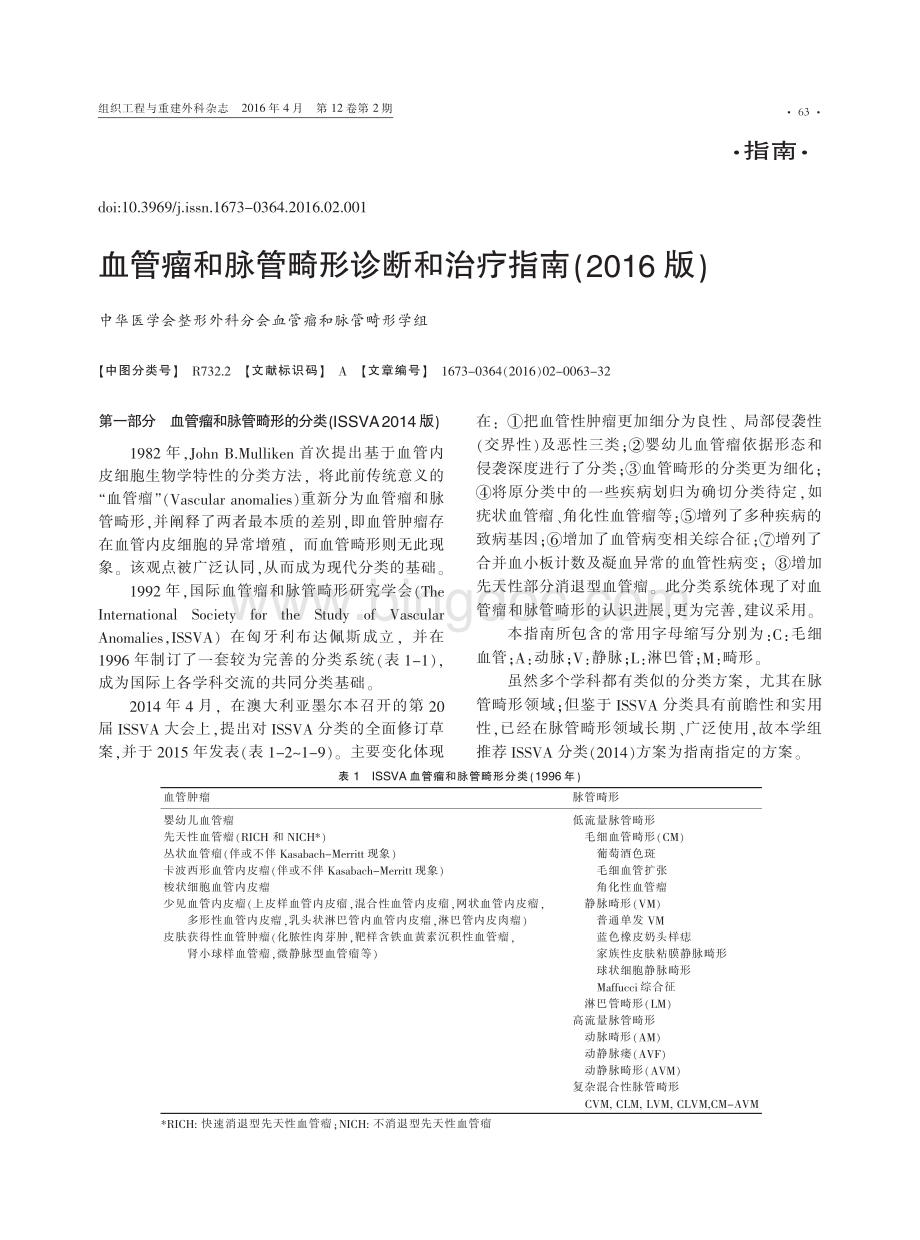

1992年,国际血管瘤和脉管畸形研究学会(TheInternationalSocietyfortheStudyofVascularAnomalies,ISSVA)在匈牙利布达佩斯成立,并在1996年制订了一套较为完善的分类系统(表1-1),成为国际上各学科交流的共同分类基础。

2014年4月,在澳大利亚墨尔本召开的第20届ISSVA大会上,提出对ISSVA分类的全面修订草案,并于2015年发表(表1-21-9)。

主要变化体现在:

把血管性肿瘤更加细分为良性、局部侵袭性(交界性)及恶性三类;婴幼儿血管瘤依据形态和侵袭深度进行了分类;血管畸形的分类更为细化;将原分类中的一些疾病划归为确切分类待定,如疣状血管瘤、角化性血管瘤等;增列了多种疾病的致病基因;增加了血管病变相关综合征;增列了合并血小板计数及凝血异常的血管性病变;增加先天性部分消退型血管瘤。

此分类系统体现了对血管瘤和脉管畸形的认识进展,更为完善,建议采用。

本指南所包含的常用字母缩写分别为:

C:

毛细血管;A:

动脉;V:

静脉;L:

淋巴管;M:

畸形。

虽然多个学科都有类似的分类方案,尤其在脉管畸形领域;但鉴于ISSVA分类具有前瞻性和实用性,已经在脉管畸形领域长期、广泛使用,故本学组推荐ISSVA分类(2014)方案为指南指定的方案。

表1ISSVA血管瘤和脉管畸形分类(1996年)血管肿瘤脉管畸形婴幼儿血管瘤低流量脉管畸形先天性血管瘤(RICH和NICH*)毛细血管畸形(CM)丛状血管瘤(伴或不伴Kasabach-Merritt现象)葡萄酒色斑卡波西形血管内皮瘤(伴或不伴Kasabach-Merritt现象)毛细血管扩张梭状细胞血管内皮瘤角化性血管瘤少见血管内皮瘤(上皮样血管内皮瘤,混合性血管内皮瘤,网状血管内皮瘤,静脉畸形(VM)多形性血管内皮瘤,乳头状淋巴管内血管内皮瘤,淋巴管内皮肉瘤)普通单发VM皮肤获得性血管肿瘤(化脓性肉芽肿,靶样含铁血黄素沉积性血管瘤,蓝色橡皮奶头样痣肾小球样血管瘤,微静脉型血管瘤等)家族性皮肤粘膜静脉畸形球状细胞静脉畸形Maffucci综合征淋巴管畸形(LM)高流量脉管畸形动脉畸形(AM)动静脉瘘(AVF)动静脉畸形(AVM)复杂混合性脉管畸形CVM,CLM,LVM,CLVM,CM-AVM*RICH:

快速消退型先天性血管瘤;NICH:

不消退型先天性血管瘤63ournalofTissueEngineeringandReconstructiveSurgery,April2016,Vol.12No.2表2ISSVA血管瘤与脉管畸形分类(2014年)血管肿瘤脉管畸形单纯性混合性知名血管畸形并发其他病变良性毛细血管畸形CVM见表1-6见表1-6局部侵袭性或交界性淋巴管畸形CLM恶性静脉畸形LVM动静脉畸形*CLVM动静脉瘘*CAVM*CLAVM*其他定义为同一病灶中含有两种或两种以上血管畸形。

*高血流量病灶注:

本分类表未包含所有已知血管性病变,某些罕见的皮肤性血管性病变可参考皮肤科学教材。

某些病变的性质是肿瘤还是畸形并未完全清楚,这些病变单独列于暂未归类的血管性病变。

表3血管肿瘤的ISSVA分类(2014年)肿瘤类型名称良性血管肿瘤婴幼儿血管瘤(见表1-8)先天性血管瘤快速消退型(RICH),不消退型(NICH),部分消退型(PICH)丛状血管瘤梭形细胞血管瘤上皮样血管瘤化脓性肉芽肿(又称分叶状毛细血管瘤)其他局部侵袭性或交界性血管肿瘤卡波西形血管内皮瘤,网状血管内皮瘤乳头状淋巴管内血管内皮瘤(PILA,Dabska瘤)复合性血管内皮瘤,卡波西肉瘤,其他恶性血管肿瘤血管肉瘤,上皮样血管内皮瘤,其他某些病变合并血小板减少和/或消耗性凝血(见表1-9)。

可能是病变的不同时期,而并非完全不同的疾病。

注:

反应性增生的血管肿瘤列入良性肿瘤。

表4血管畸形(单纯性血管畸形)的ISSVA分类(2014年)畸形类型分类名称毛细血管畸形(CM)皮肤和/或黏膜CM(又称葡萄酒色斑)CM伴骨和/或软组织增生CM伴中枢神经系统和/或眼部畸形(Sturge-Weber综合征)毛细血管畸形-动静脉畸形(CM-AVM)中的CM小头畸形-毛细血管畸形(MICCAP)中的CM巨头畸形-毛细血管畸形-多小脑回(MCAP)中的CM毛细血管扩张遗传性出血性毛细血管扩张(HHT)(HHT1,HHT2,HHT3,JPHT)其他先天性皮肤大理石样毛细血管扩张症(CMTC)单纯血管痣/鲑鱼斑其他淋巴管畸形(LM)*普通(囊性)LM巨囊型LM,微囊型LM,混合囊型LM一般性淋巴管异常(GLA)Gorham综合征中的LM管道型LM原发性淋巴水肿Nonne-Milroy综合征原发性遗传性淋巴水肿淋巴水肿-双睫症稀毛症-淋巴水肿-毛细血管扩张原发性淋巴水肿伴脊髓发育不良原发性泛发性淋巴管畸形(Hennekam淋巴管扩张-淋巴水肿综合征)小头畸形伴/不伴脉络膜视网膜病变,淋巴水肿,或智力发育迟缓综合征淋巴水肿-鼻后孔闭锁其他静脉畸形(VM)普通VM,家族性皮肤粘膜LM(VMCM),蓝色橡皮乳头样痣(Bean)综合征LM,球形细胞静脉畸形(GVM)脑海绵状畸形(CCM)(CCM1,CCM2,CCM3)其他动静脉畸形(AVM)散发型AVM,HHT中的AVM,CM-AVM中的AVM,其他动静脉瘘(AVF)散发型AVF(先天性)HHT中的AVF,CM-AVM中的AVF,其他*某些病变合并血小板减少和/或消耗性凝血(见表1-9)64组织工程与重建外科杂志16年4月第12卷第2期表1-5血管畸形(混合性血管畸形)的ISSVA分类(2014年)混合脉管畸形组成成分名称CM+VM毛细血管-静脉畸形CVMCM+LM毛细血管-淋巴管畸形CLMCM+AVM毛细血管-动静脉畸形CAVMLM+VM淋巴管-静脉畸形LVMCM+LM+VM毛细血管-淋巴管-静脉畸形CLVMCM+LM+AVM毛细血管-淋巴管-动静脉畸形CLAVMCM+VM+AVM毛细血管-静脉-动静脉畸形CVAVMCM+LM+VM+AVM毛细血管-淋巴管-静脉-动静脉畸形CLVAVM定义为两种或两种以上的畸形出现在同一病灶中表1-6血管畸形(其他类型)的ISSVA分类(2014年)类型分类成分主要知名血管的畸形*累及范围淋巴管,静脉,动脉病变血管来源,走行,数量,长度,口径(发育不全,过度发育,膨胀/动脉瘤),瓣膜,交通(AVF),存在时间(胚胎血管的)血管畸形合并其他病变Klippel-Trenaunay综合征CM+VM+/-LM+肢体过度发育Parkes-Weber综合征CM+AVF+肢体过度发育Servelle-Martorell综合征肢体VM+骨骼生长不良Sturge-Weber综合征面部及软脑膜的CM+眼部畸形+/-骨和/或软组织过度生长四肢CM+先天性非进行性肢体过度发育Maffucci综合征VM+/-梭形细胞血管瘤+内生软骨瘤巨头畸形-CM(M-CM/MCAP)小头畸形-CM(MICCAP)CLOVES综合征LM+VM+CM+/-AVM+过度生长的脂肪瘤Proteus综合征CM,VM和/或LM+不对称性躯体过度发育Bannayan-Riley-Ruvalcaba综合征AVM+VM+巨头畸形,过度生长的脂肪瘤暂未归类的血管性病变疣状血管瘤角化性血管瘤多发性淋巴管内皮瘤病合并血小板减少/皮肤内脏血管瘤病合并血小板减少(MLT/CAT)卡波西形淋巴管瘤病(KLA)PTEN(型)软组织错构瘤/软组织血管瘤病*又称通道型或血管干血管畸形表1-7已发现相关致病基因的血管性病变类型名称致病基因毛细血管畸形(CM)皮肤和/或黏膜CM(又称葡萄酒色斑)GNAQSturge-Weber综合征GNAQCM-AVM中的CMRASA1遗传性出血性毛细血管扩张症(HHT)1ENG2ACVRL1婴幼儿息肉出血性毛细血管扩张(JPHT)SMAD4淋巴管畸形(LM)原发性淋巴水肿Nonne-Milroy综合征FLT4/VEGFR3原发性遗传性淋巴水肿VEGFC原发性遗传性淋巴水肿GJC2/Connexin47淋巴水肿-双睫症FOXC2稀毛症-淋巴水肿-毛细血管扩张SOX18原发性淋巴水肿伴脊髓发育不良GATA2原发性泛发性淋巴管畸形(Hennekam淋巴管扩张-淋巴水肿综合征)CCBE1小头畸形伴/不伴脉络膜视网膜病变,淋巴水肿,或智力发育迟缓综合征KIF11淋巴水肿-鼻后孔闭锁PTPN14静脉畸形(VM)普通VMTIE2somatic家族性皮肤粘膜VM(VMCM)TIE2球形细胞静脉畸形(含有球形细胞的VM)Glomulin脑海绵状畸形(CCM)CCM1KRIT1CCM2MalcaverninCCM3PDCD1065ournalofTissueEngineeringandReconstructiveSurgery,April2016,Vol.12No.2类型名称致病基因动静脉畸形(AVM)遗传性出血性毛细血管扩张症(HHT)HHT1ENGHHT2ACVRL1JPHTSMAD4CM-AVM中的AVMRASA1动静脉瘘(AVF)遗传性出血性毛细血管扩张症(HHT)HHT1ENGHHT2ACVRL1JPHTSMAD4CM-AVM中的AVFRASA1血管畸形合并其他病变Parkes-Weber综合征RASA1Sturge-Weber综合征GNAQ巨头畸形-CM(M-CM/MCAP)PIK3CA小头畸形-CM(MICCAP)STAMBPCLOVES综合征PIK3CAProteus综合征AKT1Bannayan-Riley-Ruvalcaba综合征PTEN暂未归类的血管性病变PTEN(型)软组织错构瘤/软组织血管瘤病PTEN表1-7(续)已发现相关致病基因的血管性病变表1-8婴幼儿血管瘤项目成分分型单发型多发型节段型中间型分类浅表性深在性混合性(浅表+深在)网状性/顿挫性/微增生性其他合并其他病变PHACE综合征(后颅凹畸形,血管瘤,动脉病变,心血管病变,眼病变,胸骨裂和/或脐上裂缝)LUMAR(SACRAL/PELVIS)综合征(下半躯体血管瘤,泌尿生殖系统病变,溃疡,脊髓病变,骨畸形,肛门直肠畸形,动脉病变,肾脏病变)表1-9可能合并血小板数量或凝血异常的血管性病变疾病名称血液学异常丛状血管瘤/卡波西形血管内皮瘤严重而持续的血小板减少合并严重低纤维蛋白原血症,消耗性凝血和高D-二聚体浓度(Kasabach-Merritt现象)快速消退型先天性血管瘤一过性轻中度血小板减少,伴或不伴消耗性凝血和高D-二聚体浓度静脉畸形/淋巴管-静脉畸形慢性局限性肌间凝血伴D-二聚体浓度升高,伴或不伴低纤维蛋白原血症,伴或不伴中度血小板减少(如手术治疗,可能进展为DIC)淋巴管畸形慢性局限性肌间凝血伴高D-二聚体浓度,伴或不伴轻中度血小板减少(考虑为卡波西形淋巴管瘤病,如手术治疗,可能进展为DIC)多发性淋巴管内皮瘤病合并血小板持续性、波动性、中重度血小板减少伴胃肠道出血或肺出血减少/皮肤内脏血管瘤病合并血小板减少卡波西形淋巴管瘤病轻中度血小板减少,伴或不伴低纤维蛋白原血症和D-二聚体浓度升高第二部分血管瘤和脉管畸形的发病机制婴幼儿血管瘤(nfantilehemangioma),是来源于血管内皮细胞的先天性良性肿瘤。

婴幼儿血管瘤一般出生后1周左右出现,男女发病比例约为13。

在患儿1岁以内血管瘤处于增殖期,1岁左右逐渐进入消退期,大多数血管瘤可完全消退。

据文献报道,1岁时血管瘤的消退率约为10%,5岁时约为50%,7岁时可达70%。

而脉管畸形则是血管或淋巴管的先天性发育畸形,出生时即有,但有时并不明显,出生后逐渐明显。

脉管畸形的男女发病率相等,不会自行消退,随患者的生长发育等比例生长。

血管瘤的病因与发病机制目前尚未明确,目前主要认为与“血管新生”(Angiogenesis)和“血管生成”(Vasculogenesis)密切相关,且近年认为后者起主要作用。

血管瘤的组织病理学研究显示,增殖期血管瘤组织中,多种内皮细胞因子、成血管因子、生长因子、66组织工程与重建外科杂志16年4月第12卷第2期血管内皮细胞受体家族(VEGF-R)、骨髓标志物等均高表达;而在消退期血管瘤组织中,内皮细胞凋亡加速、肥大细胞(Mastcell)以及金属蛋白酶组织抑制因子(Tissueinhibitorofmetalloproteinase1,TIMP)等水平上调。

因此认为,血管瘤的形成可能是由于局部微环境的变化以及内皮细胞自身转化的异常,从而导致血管内皮细胞的异常增殖。

与血管内皮细胞异常增殖相关的因素主要有:

血管形成因子与血管形成抑制因子之间平衡失调;细胞组成及其功能的变化,如肥大细胞、周细胞、免疫细胞异常;雌激素水平升高;细胞外基质和蛋白酶表达变化;局部神经支配的影响;凋亡学说等。

脉管畸形则是血管或淋巴管的先天发育畸形,其发生是由于胚胎发育时期“血管生成”(Vasculo鄄genesis)过程的异常,从而导致血管结构的异常。

毛细血管畸形也称为葡萄酒色斑或鲜红斑痣。

葡萄酒色斑的发病机制包括两个部分:

先天性(基因突变)及后天性(血流动力学及血管新生)。

毛细血管畸形也可合并不同的血管畸形,例如:

Sturge-Weber综合征、Klippel-Trenaunay综合征和ParkersWeber综合征等。

2003年,从偶发的葡萄酒色斑家族性病例中发现RASA基因的失活性突变,而这些患者的临床表现具有一定的特征性,从而命名RASA基因突变所对应的疾病为毛细血管畸形-动静脉畸形综合征(Capillarymalformationarteriovenousmalformation,CM-AVM),对68个家系病例的进一步验证也证实了RASA基因突变可特异性地造成CM-AVM。

近年来,利用全基因组测序的方法比较了3例Sturge-Weber综合征患者的病灶组织和全血基因组,从而发现GNAQ基因上c.548GA,p.Arg183Gln突变,进一步在88%Sturge-Weber综合征和92%无综合征表现的葡萄酒色斑患者体细胞中验证了GNAQ基因的单个碱基突变,从而证实了长久以来对于Sturge-Weber综合征与葡萄酒色斑先天性因素的假说。

而对于静脉畸形(Venousmalformation,VM),仅家族遗传性VM的发病机制研究已较为透彻,皮肤黏膜静脉畸形是由定位于染色体9p21的TEK突变引起,该突变为细胞内激酶区域的精氨酸被色氨酸替代(R849W);在散发型VM患者中,仅有近50%患者(28/57)能检测到TEK基因突变,但其中80%突变表现为激酶区域的亮氨酸被苯丙氨酸替代(L914F)。

球细胞静脉畸形为另一种特殊类型的静脉畸形,其突变位点位于1p21-22区域内,该突变将造成肾小球蛋白(Glomulin)缺乏,血管平滑肌分化异常,形成特征性的球细胞。

第三部分血管源性肿瘤的诊断和治疗1婴幼儿血管瘤1.1临床表现婴幼儿血管瘤是指由胚胎期间的血管组织增生而形成的,以血管内皮细胞异常增生为特点,发生在皮肤和软组织的良性肿瘤。

最早期的皮损表现为充血性、擦伤样或毛细血管扩张性斑片。

生后6个月为早期增殖期,瘤体迅速增殖,明显隆起皮肤表面,形成草莓样斑块或肿瘤,大小可达最终面积的80%。

之后增殖变缓,69个月为晚期增殖期,少数患儿增殖期会持续至1岁之后,瘤体最终在数年后逐渐消退。

未经治疗的瘤体消退完成后有25%69%的患儿残存皮肤及皮下组织退行性改变,包括瘢痕、萎缩、色素减退、毛细血管扩张和皮肤松弛。

根据相关文献,建议将血管瘤分为3个风险等级(见表3-1)。

1.2诊断及鉴别诊断婴儿血管瘤根据病史、临床表现、影像学检查可诊断。

浅表型婴儿血管瘤早期应与微静脉畸形区别;深在型婴儿血管瘤应与脉管畸形(静脉畸形、动静脉畸形等)区别(见表2)。

1.3辅助检查90%以上的患儿局部B超检查即可了解瘤体的范围及血供情况,少数位于头皮、骶尾部、重要器官周围的瘤体,需要行MRI检查了解是否累及周围组织器官以及侵及的程度。

1.4治疗1.4.1治疗方法及适应证婴儿血管瘤主要以局部外用和系统用药为主,辅以激光或局部注射等,目的是抑制血管内皮细胞增生,促进瘤体消退,减少瘤体残留物。

高风险血管瘤:

尽早治疗。

一线治疗为口服普萘洛尔,若有禁忌症,则可系统使用糖皮质激素。

中度风险血管瘤:

尽早治疗。

早期而菲薄的病灶可给予外用受体阻滞剂,也可加用脉冲染料激光;治疗过程中,若不能控制瘤体生长,则遵循高风险血管瘤方案。

低度风险血管瘤:

如果很稳定,可以随诊观察,或尝试使用外用药物,如果瘤体生长迅速,则遵循中度风险血管瘤方案。

消退期和消退完成期血管瘤的进一步治疗,比如以唇部血管瘤的整形治疗为例,最佳年67ournalofTissueEngineeringandReconstructiveSurgery,April2016,Vol.12No.2龄是34岁,因为之后血管瘤自发消退的改善不再明显,如果推迟治疗,则可能对患儿心理或其他功能造成影响。

1.4.2治疗方法的选择1.4.1.1局部外用药物适用于浅表型婴幼儿血管瘤,常用的药物如下。

受体阻滞剂类,如普萘洛尔软膏、噻吗洛尔乳膏、噻吗洛尔滴眼液、卡替洛尔滴眼液等。

用法及疗程:

外涂于瘤体表面,每天24次,持续用药36个月或至瘤体颜色完全消退,通常用药第23个月疗效最为明显。

除个别报道有变态反应性接触性皮炎外,还可能有发红、蜕皮等局部不良反应。

5%咪喹莫特:

隔日夜间睡前薄层外涂于瘤体表面,次日洗去,疗程16周。

常见皮肤反应:

红斑、表皮剥落、结痂等,发生不良反应时需及时停药,等待皮肤恢复后方可继续用药。

由于该药物容易引起皮肤强烈的免疫反应,导致后期皮肤质地改变甚至瘢痕形成,故建议慎用,包括有外用受体阻滞剂禁忌症的患儿。

1.4.1.2局部注射糖皮质激素:

主要适用于早期、局限性、深在或明显增厚凸起的血管瘤,治疗终点为病灶体积缩小,甚至接近平坦。

在眼周甚至更远区域,偶有报道可能因注射物逆流而导致眼动脉及其他动脉栓塞缺血而导致并发症。

博莱霉素、平阳霉素及其他抗肿瘤药物:

用于口服或局部注射糖皮质激素效果不佳时,为防止偶发的过敏,建议在注射过程中保持静脉补液通畅。

另过度治疗可诱发晚期注射区域发育迟缓或障碍。

局部脉冲染料激光:

通常为585/595nm脉冲染料激光,常用于浅表型婴儿血管瘤增殖期抑制瘤体增殖,血管瘤溃疡、消退期后减轻血管瘤的颜色或毛细血管扩张性红斑。

该治疗并无病灶选择性,对深部病灶无法抑制其生长,以不形成新的皮肤损伤为前提。

1.4.1.3系统治疗普萘洛尔:

目前建议剂量为1.52mg/kgd,分2次服用。

使用本药物治疗时要注意适应证。

用药前应对患儿进行全面的体格检查,包括心肌酶、血糖、肝肾功能、心电图、心脏彩超、甲状腺功能、胸片等。

治疗可在门诊由有经验医师指导下进行,由患儿家长对患儿服药后情况进行监测。

治疗起始剂量为每天1.0mg/Kg,分2次口服。

首次服药后观察患儿有无肢端湿冷、精神萎靡、呼吸困难和明显烦躁等现象。

如患儿能够耐受,首次服药12h后继续给药,剂量仍为0.5mg/Kg。

如患儿仍然无明显异常,第2天增量至每天1.5mg/Kg,分2次口服,并密切观察。

如无异常反应,第3天增量至每天2.0mg/Kg,分2次口服,后续治疗以此剂量维持。

服药期间定期复诊,服药后的前3个月4周复诊一次,3个月后可68周复诊一次,每次复诊应复查生化、心脏彩超及局部B超,以评估不良反应及疗效,若出现心肌损害、心功能受损、喘息、低血糖等情况,应对症治疗或由相应科室会诊,在此期间,普萘洛尔剂量应减半,不良反应严重时需停用。

口服普萘洛尔瘤治疗婴儿血管瘤无确切停药年龄限制,4岁以内均可用药,瘤体基本消退(临床及B超结果),可考虑在1个月内逐渐减量至停药。

因为可能会出现停药后复发现象,服药疗程通常会超过1年,停药年龄经常会延续到15月龄以上。

糖皮质激素:

口服泼尼松35mg/Kg(总量不超过50mg),隔日早晨1次顿服,共服8周;第9周减量1/2;第10周,每次服药10mg;第11周,每次服药5mg;第12周停服,完成1个疗程。

如需继续,可间隔46周重复同样疗程。

该治疗现可用于具有全身用药适应证而不适合于普萘洛尔治疗的病例。

用药期间可能有身高、体重和血压等的暂时性影响,应密切监测。

服药期间应停止疫苗接种,直至停药后6周以上。

1.4.1.4外科手术部分IH患儿即使经过及时的非手术治疗,包括普萘洛尔治疗,仍会遗留明显外观或功能问题,如瘤体消退后仍残留明显畸形、增生期出现溃疡而遗留永久性瘢痕、非手术治疗不足以及时解决功能障碍等。

手术在改善外观、快速去除病灶、美容性重建及改善功能障碍等方面有其独特优势。

婴儿期(IH增生期)在非手术治疗无法达到有效控制病情的情况下,不排除选择手术治疗,比如如下情况:

影响视力发育;呼吸道阻塞;外观畸形,比如可手术切除的头皮IH、窄蒂的IH等;出血;对非手术治疗无效的溃疡。

因婴儿期手术后瘢痕较儿童期更不明显,故不排除在婴儿期进行手术。

儿童早期(IH消退期)即1岁左右至学龄前期,手术切除IH的指征包括:

非手术难以改善的皮肤松弛、溃疡后疤痕、难以消退的纤维脂肪组织残留等,如推迟手术无助于获得更好外观者;预计手术68组织工程与重建外科杂志16年4月第12卷第2期后功能及外观效果均较理想者,如手术瘢痕不明显或符合亚单位分区原则等。

儿童后期(IH消退后期)即入学后的小学期间,手术切除指征为所有非手术难以改善但预计通过手术可得到较理想改善的皮肤松弛、皮肤损害、溃疡后疤痕、难以消退的纤维脂肪组织残留等。

在拟定IH手术方案前,需要对IH的特殊性有清晰的认识。

IH是良性肿瘤,如何获得尽可能完美的术后外观和功能改善是IH手术重点关注的问题。

手术要注意以下几点:

首先矫正畸形最明显的部位;手术切口尽可能隐蔽或不明显;尽可能将切除的组织充分利用;设计方案和操作严格按美容性重建原则。

总之,外科医生应以患儿为中心,从患儿外观、功能、心理发育以及手术风险等多方面综合考虑,并结合医生本人手术经验,谨慎权衡利弊,最终通常可获得最大限度的外观和功能改善。

2血管内皮瘤2.1临床表现血管内皮瘤指血管内皮来源的增殖性的良性、交界性或恶性肿瘤,包括卡波西形血管内皮瘤(Ka鄄posiformhemangioendothelioma,KHE)、丛状血管瘤(Tuftedangioma,TA)、梭形细胞血管内皮瘤(Spindlecellhemangioendothelioma,SCH)和其他少见血管内皮瘤(上皮样血管内皮瘤,混合性血管内皮瘤,网状血管内皮瘤,多形性血管内皮瘤,血管内乳头状血管内皮瘤,良性淋巴管内皮瘤)。

血管内皮瘤发病率低,无明显年龄和性别差异,外观表现为皮肤黏膜缓慢生长的单发或多发结节或斑块,大多数无特征性的临床表现。

梭形细胞血管内皮瘤表现为好发于肢体的结节,伴有静脉石产生,具有一定的诊断意义。

而KHE和TA可引起Kasabach-Merritt现象(Kasabach-Merrittphenomenon,KMP),这是在脉管性疾病基础上伴发血小板减少、微血管溶血性贫血和消耗性凝血功能障碍的一类临床表现,其病程凶险,患者往往因凝血功能紊乱、败血症以及重要器官的损害而预后不佳。

2.2诊断血管内皮瘤临床表现及影像学均无特征性表现,均需通过病理学明确诊断。

其中,KHE病理上同时结合了婴幼儿血管瘤及结节期卡波西肉瘤的特点