阿维菌素生产工艺研究进展.doc

《阿维菌素生产工艺研究进展.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《阿维菌素生产工艺研究进展.doc(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

阿维菌素生产工艺研究进展

化工10710411120蔡金鹏

摘要:

阿维菌素是目前最有效的杀灭动植物寄生虫的抗生素之一。

对阿维菌素高产菌株的培育、发酵培养基的优化以及产品的分离纯化进行了综述,指出阿维菌素是很有前景的一类低毒害生物农药

关键词:

阿维菌素;诱变育种;培养基;分离;结晶

1975年,日本北里研究所(KitasatoInstitute)从日本静冈川奈市的一个土壤样品中分离得到该菌株,研究初期即发现该菌株的发酵液具有很高的驱肠道寄生虫活性。

它能有效地防治双翅目、同翅目、鞘翅目和鳞翅目害虫及多种害螨,特别是对常用农药有抗药性的害螨和害虫具有优异效果。

阿维菌素为农用兽用杀虫、杀螨剂,大环内酯双糖类化合物。

阿维菌素对昆虫和螨类具有触杀和胃毒作用并有微弱的熏蒸作用,致死作用较慢。

但在植物表面残留较少。

化学构成阿维菌素是一种高效、广谱的抗生素类杀虫杀螨剂。

它是由一组大环内酯类化合物组成,活性物质为AVERMECTIN,对螨类和昆虫具有胃毒和触杀作用。

喷施叶表面可迅速分解消散,渗入植物薄壁组织内的活性成份可较长时间存在于组织中并具有传导作用,对害螨和植物组织内取食危害的昆虫有长残效性。

主要用于家禽、家畜体内外寄生虫和农作物害虫,如寄生红虫、双翅目、鞘翅目、鳞翅目和有害螨等。

无致畸、致癌、致突变作用。

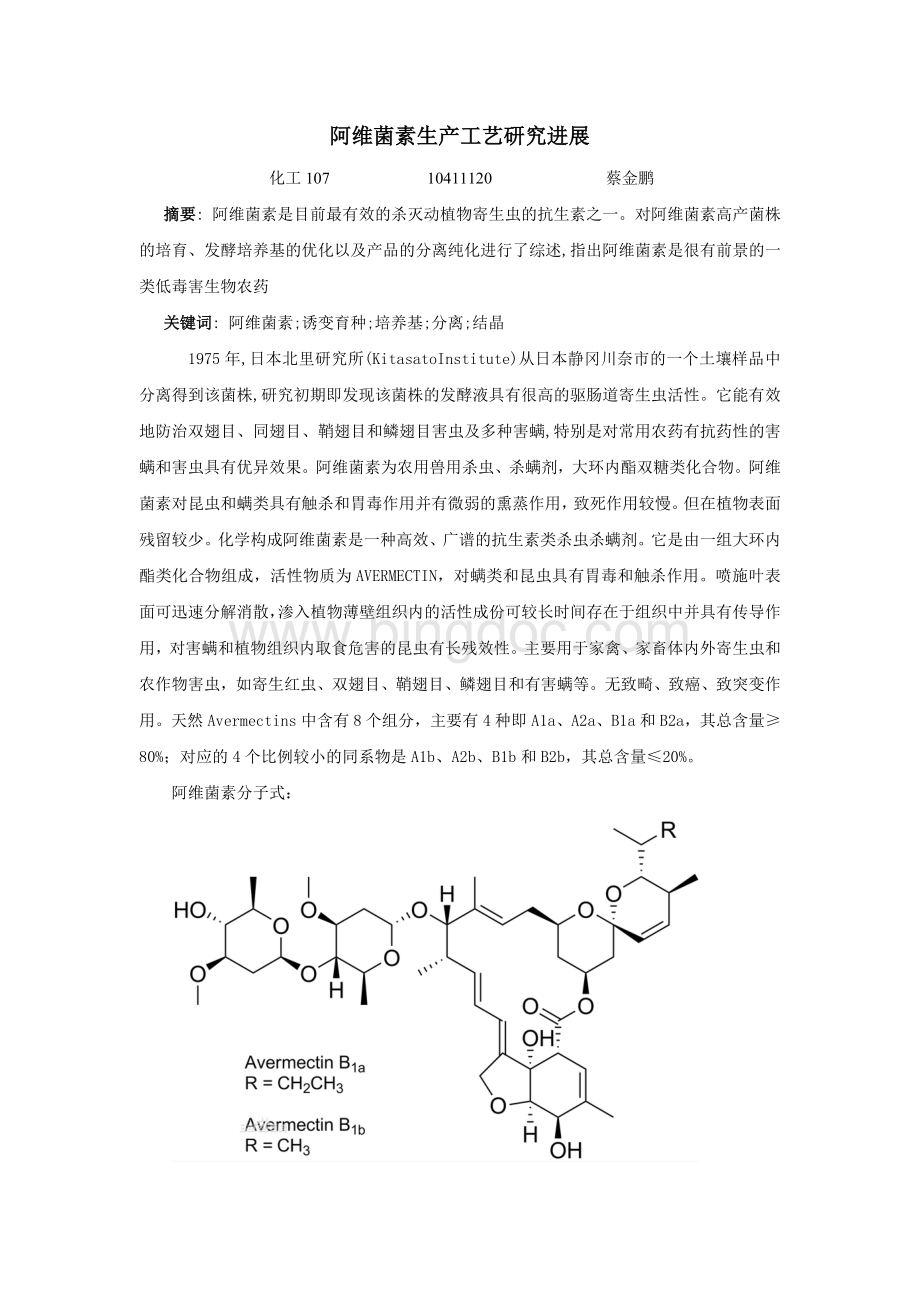

天然Avermectins中含有8个组分,主要有4种即A1a、A2a、B1a和B2a,其总含量≥80%;对应的4个比例较小的同系物是A1b、A2b、B1b和B2b,其总含量≤20%。

阿维菌素分子式:

一.阿维菌素的性质特点介绍

1.理化性质

原药精粉为白色或黄色结晶(含B1a≥90%),蒸气压<200nPa,熔点150- 155℃,21℃时溶解度在水中7.8微克/升、丙酮中100、甲苯中350、异丙醇 70,氯仿25(g/L)常温下不易分解。

在25℃,pH5-9的溶液中无分解现象。

农药上常用的叫做阿维菌素油膏,是阿维菌素精粉提炼后的附属品,为二甲苯溶解乳油装,含量在3-7%之间。

2.作用方式及特点

触杀,胃毒,渗透力强。

它是一种大环内酯双糖类化合物。

是从土壤微生物中分离的天然产物,对昆虫和螨类具有触杀和胃毒作用并有微弱的熏蒸作用,无内吸作用。

但它对叶片有很强的渗透作用,可杀死表皮下的害虫,且残效期长。

它不杀卵。

其作 用机制与一般杀虫剂不同的是它干扰神经生理活动,刺激释放r-氨基丁酸,而r-氨基丁酸对节肢动物的神经传导有抑制作用,螨类成、若螨和昆虫与 幼虫与药剂接触后即出现麻痹症状,不活动不取食,2-4天后死亡。

因不引起昆虫迅速脱水,所以它的致死作用较慢。

对捕食性和寄生性天敌虽有直接杀伤作用,但因植物表面残留少,因此对益虫的损伤小。

对根节线虫作用明显。

3.中毒症状

早期症状为瞳孔放大,行动失调,肌肉颤抖。

一般导致患者高度昏迷。

4.急救治疗

经口:

立即引吐并给患者服用吐根糖浆或麻黄素,但勿给昏迷患者催吐或灌任何东西。

抢救时避免给患者使用增强γ-氨基丁酸活性的药物 如巴比妥、丙戊酸等)。

二.菌种改造

在工业生产中,阿维菌素菌株的优劣对生产有很重要的影响。

阿维菌素原始菌株发酵单位非常低,最先发现的菌株MA-4680的发酵单位只有9μg/mL,经改变发酵条件后有较大的提高,但也仅为120μg/mL,不适合进行大规模发酵生产。

该菌株经过紫外诱变,从中选出一株突变株,发酵单位可达到500μg/mL,相比原始菌株有了长足的提高。

冯军等[5]通过对原始菌株进行紫外诱变,得到一株耐链霉素的突变株,发酵单位提高了116倍,另一突变株发酵单位提高了215倍;再采用亚硝基胍进行诱变,发酵效价提高116倍,并且发酵产物中的B1a和B1b的比值由原来的8提高到20。

于秀莲等[6]在亚硝基胍诱变过程中加入质量浓度为1g/L的阿维菌素时,取得最佳诱变效果,正变率达到1313%;增加阿维菌素质量浓度则孢子的死亡率增加,正变率降低,负变率增加;当质量浓度达到3g/L时,正变率为零;以含甲硫氨酸质量浓度为1g/L的分离培养基作为定向筛选的分离平板,得到的突变菌株产B组分含量显著提高。

阎浩林等[7]对原始菌种进行紫外诱变,得到一株突变株,发酵单位较原始菌株提高10倍;对此菌株再进行亚硝酸诱变和亚硝基胍诱变,在含有L-异亮氨酸的平板培养基上进一步连续筛选,得到的突变菌株较原始菌株发酵单位提高100倍以上。

通过比较,从诱变后的正变率看:

亚硝酸的诱变效果最好,亚硝基胍和紫外线次之。

攸德伟等[8]在对菌株进行紫外诱变过程中发现,当紫外线照射使菌株致死率为90%时,能取得较好诱变效果的几率比较大;在用亚硝基胍诱变时,缓冲体系pH为610时效果最好;将孢子在亚硝基胍溶液中进行紫外线照射,效果要好于单一的诱变剂。

任超等[9]采用紫外线、诱变剂氯化锂、亚硝基胍并结合甲硫氨酸诱导等手段对出发菌株诱变处理进行了比较,得出采用紫外线及亚硝基胍诱变的方法,结合甲硫氨酸诱导筛选,与出发菌株相比可以获得阿维菌素总效价及B1a组分显著提高的菌株。

金志华等[10]利用紫外线诱变,并在平板培养基上用异亮氨酸诱导变种,有效提高B1a的含量。

采用紫外诱变与化学诱变能使菌株的发酵单位提高,但由于一些因素如紫外诱变可能使很多菌株被杀死、B1组分的含量不高或B1a与B1b的比值偏低等,故在原来的基础上又提出了一些改进和一些新的方法。

宋渊等[11]采用高频电子流诱变,得到发酵单位高于原始菌株的突变菌株,主要分布在致死率为9916%~9917%的范围内。

王海彬[12]在对初始菌株进行60Co诱变处理后,发现回复突变株高产的频率和幅度均高于常规的突变菌株,筛出缬氨酸缺陷型回复突变株,其效价比出发菌株提高33%,且B1b组分质量分数降低了2113%,有效地提高了产品的质量。

诱变育种作为一种经常采用的育种手段存在很多不足,其中最大困难在于菌株筛选工作量大。

徐志南等[13]提出一种循环筛选的方法,大大减少了诱变育种中目标菌株筛选的工作量,提高了诱变育种的工作效率。

目前通过诱变育种以及培养基的优化,我国阿维菌素的发酵水平又有很大提高,发酵单位已接近10000μg/mL。

三.发酵培养基的研究

发酵培养基是一个发酵产品工业化中非常重要的一环,其组分直接影响阿维菌素的产量和生产成本。

目前用于工业发酵的培养基种类很多,由于各种培养基成分产地不同,特别是天然组分对发酵产量的影响很大,因此选择一种较好的培养基组合及培养条件是非常必要的。

211碳源选择碳源是组成培养基的主要成分之一,常用的碳源有糖类、油脂、有机酸和低碳醇等。

汪嵘等[14]在对阿维菌素培养基的选择上,在以(NH4)2SO4、酵母粉、CoCl2・2H2O、番茄浆、pH710~712为基础培养基的条件下,分别以葡萄糖、蔗糖、可溶性淀粉、小麦粉、黄玉米粉、马铃薯浆作碳源进行发酵培养。

当培养基的成分适于菌丝生长时,并不一定同时适合目标产物合成。

以葡萄糖作碳源时,虽然能得到最高的发酵产量,菌丝生长量也最大,可以作为最佳碳源,但所得干丝量小于以小麦粉作碳源时的干丝量,因此小麦粉是较理想的碳源。

发酵前期葡萄糖会明显抑制阿维菌素的生成,后期加入则能提高菌丝的产量。

宋渊等[11]在培养基优化时选择了170多种不同配比的发酵培养基进行发酵实验,选择了淀粉为阿维菌素的最合适碳源物质。

3.1氮源选择

常用的氮源分为两大类:

有机氮源和无机氮源。

有机氮源有花生饼粉、黄豆饼粉、玉米浆、玉米蛋白粉、蛋白胨、鱼粉、酒糟等。

汪嵘等[14]在对氮源进行选择时,分别以(NH4)2SO4、蛋白胨、酵母粉、黄豆粉、牛肉膏、酒糟作为惟一氮源测定产物生成量来选择最佳氮源,认为黄豆粉作为氮源最为合适。

3.2氨基酸的影响

Burg等研究了18种氨基酸对阿维菌素产量的影响,结果表明仅DL-色氨酸具有刺激作用,DL-甲硫氨酸可能有刺激作用,其他氨基酸则无作用。

3.3盐类的影响

微生物在生长时需要某些无机盐类和微量元素,以作为其生理活性物质的组成或生理活性作用的调节物。

这些物质一般在低浓度时对微生物生长和产物合成有促进作用,在高浓度时常表现出明显的抑制作用,而各种不同的微生物及同种微生物在不同的生长阶段对这些物质的浓度要求均不相同。

宋渊等[11]在研究中发现,CaCO3是在发酵培养基中必须加入的成分,如果在发酵培养基中不加入CaCO3,则阿维菌素合成产率非常低。

一般而言,磷酸盐抑制次级代谢产物的合成,但实验中发现,在发酵液中即使加入质量浓度为210g/L的K2HPO4・3H2O,也不会抑制阿维菌素的合成。

Burg研究表明,在培养基中加入KH2PO4(质量浓度015mg/mL)及MgSO4・7H2O(质量浓度215mg/mL),对阿维菌素的生成具有抑制作用,加入NaCl(质量浓度1mg/mL)则无影响,某些微量元素则可能具有刺激产量作用。

王琳慧[15]研究了金属离子在阿维菌素生产中对菌丝的生长及代谢产物的积累作用,研究表明,K+对菌丝生长无影响,Zn2+刺激菌丝的生长,Cu2+抑制菌丝的生长:

K+、Cu2+、Zn2+对发酵单位无明显提高,且随离子浓度的升高,抑制发酵单位的作用越明显。

微量元素钴作为生长因子对阿维菌素的菌丝生长及代谢产物的积累起着双向调节作用:

添加质量浓度为0102mg/mL的Co2+起最大促进作用,质量浓度过高则起抑制作用。

3.4 其他因素的影响

酵母膏对于阿维菌素的产生是必不可少的。

维生素、酵母核苷酸、味精及微量元素都不能代替其作用,而聚乙二醇———P200可明显刺激阿维菌素的生成,使产量有所提高。

四.分离提纯

阿维菌素的发酵单位虽然有了较大的提高,但其产物浓度相对而言仍然较低。

现在常用的分离方法一般为浓缩结晶法,但其耗能大,回收率较低,是降低其价格的一个瓶颈。

阿维菌素是一种胞内产物,它的提取一般是首先通过发酵得到菌丝,再用萃取剂萃提后浓缩结晶得到[16]。

工业上常用质量分数为95%的乙醇溶液、甲苯溶液、乙酸已酯等作为萃取剂浸提干菌丝。

结晶是阿维菌素精制工艺的关键。

BagnerOarl等介绍了一种直接用甲苯提取发酵液中阿维菌素的方法,即发酵液不需过滤,直接用硫酸调节到pH为215,再用V(甲苯)∶V(发酵液)=2∶1的混合溶液在加热条件下提取。

收集甲苯提取液,经浓缩即得阿维菌素粗品,然后再进行精制。

宋渊等建立了一种直接结晶法,可使总浸提率达到9713%;经二次结晶,纯度为95%的B1提取率达到6115%。

田益民等[17]将一次粗产品在95%热乙醇溶液于4℃下静置结晶需96h;室温补水工艺[常温常压下搅拌,按V(溶液)∶V(水)=3∶1比例连续流加补水]结晶需18h;真空流加补水[恒温水浴,真空条件下,隙漏搅拌,按V(溶液)∶V(水)=3∶1连续流加补水]结晶需8h;常温(20~25℃)、常压下静置结晶需24h。

从实验结果可以看到,流加补水结晶法的收率明显高于静置结晶法,但B1a含量以4℃静置结晶法最高。

谢智等[18]通过程序降温结晶,晶格内杂质含量降低,并且在相对过饱和度为112~114时加入晶种,则结晶产品中的B1含量最高。

除了使用结晶的方法提取阿维菌素以外,蒋琳等[19]采用层析法分离制备阿维菌素,以V(石油醚)∶V(异丙醇)=7∶1的混合溶液为洗脱液,以硅胶柱为固定相对阿维菌素B1具有良好的分离性能。

这种方法成本很高,不适合工业生产。

五.生产工艺

阿维菌素属于微生物发酵产品,其工业生产基本工艺路线如下:

菌种培养→发酵→过滤→萃取→结晶→成品

决定阿维菌素生产成本的关键是发酵液的发酵单位,目前国内大多数企业发酵水平仅达到2500mg/L而国外的发酵水平可稳定在3500mg/L以上,这样导致国内生产阿维菌素的成本高于国外400~600元/千克。

虽然国内众多企业和科研机构从事阿维菌素高产菌株培育,但绝大多数研究仅小试取得成功,吨级放大后效果不理想。

有些偶尔可以达到较高水平,但发酵水平很不稳定,或者在发酵液中杂质含量高,给后处理带来极大的困难,由此造成国内阿维菌素生产成本难以真正降低。

最近从中国发明专利技术信息网发现一公司研发出一套阿维菌素生产新工艺。

其100吨发酵罐内阿维菌素发酵单位平均可达3500mg/L,阿维菌素精粉提取率70%以上,每公斤阿维菌素生产成本控制在千元以内,年产20吨阿维菌素原药,固定资产投资2000万元左右,并经过百吨级生产装置验证,成熟可靠。

如果应用该技术新建或改造国内阿维菌素装置,可以提高国内阿维菌素产品在国际市场上的竞争能力。

金属离子在阿维菌素生产中对菌丝的生长及代谢产物的积累作用,研究表明,钾离子对菌丝生长无影响,锌离子刺激菌丝的生长,铜离子抑制菌丝的生长;钾离子、锌离子、铜离子对发酵单位无显著提高,且随离子浓度的升高,抑制发酵单位的作用越明显。

微量元素钴作为生长因子对阿维菌素的菌丝生长及代谢产物的积累起着双向调节作用;添加质量浓度为0.02mg/ml的钴离子起最大的促进作用,质量浓度过高则起抑制作用。

4生产工艺阿维菌素属于微生物发酵产品,其工业生产基本工艺路线如下:

菌种培养→发酵→过滤→萃取→结晶→成品决定阿维菌素生产成本的关键是发酵液的发酵单位,目前国内大多数企业发酵水平仅达到2500mg/L而国外的发酵水平可稳定在3500mg/L以上,这样导致国内生产阿维菌素的成本高于国外400~600元/千克。

虽然国内众多企业和科研机构从事阿维菌素高产菌株培育,但绝大多数研究仅小试取得成功,吨级放大后效果不理想。

有些偶尔可以达到较高水平,但发酵水平很不稳定,或者在发酵液中杂质含量高,给后处理带来极大的困难,由此造成国内阿维菌素生产成本难以真正降低。

最近从中国发明专利技术信息网发现一公司研发出一套阿维菌素生产新工艺。

其100吨发酵罐内阿维菌素发酵单位平均可达3500mg/L,阿维菌素精粉提取率70%以上,每公斤阿维菌素生产成本控制在千元以内,年产20吨阿维菌素原药,固定资产投资2000万元左右,并经过百吨级生产装置验证,成熟可靠。

如果应用该技术新建或改造国内阿维菌素装置,可以提高国内阿维菌素产品在国际市场上的竞争能力。

六.阿维菌素的应用

6.1农药领域

阿维菌素最主要的用途是作为农药用于烟草、蔬菜、果树、棉花、花卉等作物防治相应的虫害。

阿维菌素对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性,它是一种优良的抗生素杀虫、杀螨剂,广泛用于杀灭寄生于植物上的螨类、小菜蛾、菜青虫、潜叶蝇、木虱、线虫等,具有广谱、高效、安全、低残留、不易产生耐药性、与其他杀虫药无交叉抗性和对人畜及环境安全等特点,是目前农业害虫综合防治中较理想的农药品种之一。

它的作用机理是抑制节肢动物神经传导,使害虫在几小时内迅速麻痹、拒食、缓动或不动,24小时内死亡。

目前美国、日本、德国、台湾及其他一些发达国家普遍采用阿维菌素农药防治农作物虫害,美国80%的蔬菜和棉花都使用阿维菌素系列杀虫剂。

在我国以阿维菌素为代表的生物农药受到农药界的高度重视和积极开发。

近年来,在广东省东莞、深圳和惠阳等地的供港菜场,阿维菌素已经成为当地防治蔬菜重要害虫小菜蛾必不可少的首选农药。

在云南省,阿维菌素被大量用于防治蔬菜、烟草、花卉的美洲斑潜蝇,由于防治效果显著,广受欢迎。

从长远来看,我国对阿维菌素的需求正呈逐步上升的趋势。

但由于阿维菌素的相对价格较高,目前的使用对象还限于经济作物上,而对于普通农作物,除少数经济发达地区如上海,政府通过财政补贴鼓励使用生物农药而外,生物农药在大部分地区的推广和使用较为困难。

随着发酵技术的不断改进,生产成本的逐步降低,再加上登记作物和防治对象范围会日益扩大,阿维菌素的市场将不断拓展。

另外从环保角度分析,随着甲胺磷、对硫磷、久效磷等高毒农药的禁用,特别是我国加入WTO后在国际农产品和食品贸易中,将面对苛刻的农药残留标准,无疑也为阿维菌素等生物农药的发展提供了巨大的机遇,使阿维菌素市场前景充满希望和光明。

6.2兽药领域

阿维菌素也广泛应用于治疗多种家畜体内外寄生虫病。

阿维菌素对线虫、昆虫和螨均有驱杀活性,用阿维菌素制成的针剂、片剂主要用于治疗家畜的胃肠道线虫病、牛皮蝇蛆、纹皮蝇蛆、羊鼻蝇蛆、羊痒螨和猪、羊疥螨病等。

七.发展前景

目前,生物农药在农业生产中的普及和应用步伐十分滞缓,生物农药的开发生产热与应用滞缓冷淡呈现出强烈的反差。

截至2008年底,全国共有规模以上生物化学农药及微生物农药企业121家,亏损企业13家,企业亏损额为1760万元。

2008年规模以上生物化学农药及微生物农药企业实现工业总产值76.95亿元,同比增长56.81%;共实现销售收入62.33亿元,同比增长45.19%;实现利润4.49亿元,同比增长31.06%。

形成这样的反差是因为使用生物农药较化学农药成本高、见效慢,而且农民生产出来的'绿色'农产品在市场上并没有明显的价格优势,因而抑制了农民购买使用的积极性。

而且农民还没有形成环境保护的意识,防治同种虫害的生物农药比化学农药价格要高,这些问题直接影响到其产业化的推进速度。

尽管生物农药在整个农药市场中所占份额还不是很大,但其销售量在各地都有10%以上的增长,市场覆盖率也在逐步扩大。

因为当前正是我国发展生物农药的黄金时期,由于人们越来越注重健康和环保,特别是在国际农产品和食品贸易中面对苛刻的农药残留标准壁垒,生物农药终于迎来了发展机遇。

阿维菌素做为我国农药杀菌剂和杀虫剂销售和使用量名列前茅的品种,从综合产业化规模与其研究深度上分析,已成为我国生物农药产业中的拳头产品和领军品种,成为我国生物农药产业的中坚力量。

它的发展趋势代表着我国未来生物农药产业市场的发展方向。

参考文献

[1]KorystovYN,ErmakovaNV.Avermectinsinhibitmultidrugresistanceoftumorcells[J].EuropeanJournalofPharmacology,2004,493:

57-64.[2]DrinyaevVA,MosinVA.Antitumoreffectofavermectins[J].Europ2eanJournalofPharmacology,2004,501:

19-23.

[3]朱昌雄,孙东园,蒋细良.我国微生物农药产业化标准及产业化对策建议[J].现代化工,2004,24(3):

6-11.

[4]宋渊.阿维菌素的工业化生产研究[J].精细与专用化学品,2002,21:

57-60.

[5]冯军,赵文杰,程晴华,等.阿弗菌素产生菌SIPI-AV-99081的选育[J].中国医药工业杂志,2002,34(3):

118-121.

[6]于秀莲,何建勇,白秀峰,等.阿维菌素产生菌的诱变育种[J].沈阳医药大学学报,2004,21(3):

222-225.

[7]阎浩林,何汉洲,梁丽丽,等.阿维菌素高产菌株的选育I[J].生物技术,2002,12(4):

16-17.

[8]攸德伟,谌颉,储炬,等.复合诱变筛选avermectins高产菌株[J].中国抗生素杂志,2005,30(3):

143-147.

[9]任超,马玻.阿维菌素B1a组分高产菌株的诱变育种[J].生物技术通报,2005,4:

59-63.

[10]金志华,金一平,宋友礼,等.Avermectin产生菌异亮氨酸诱导变种的选育[J].中国抗生素杂志,1997,22

(2):

84-86.

[11]宋渊,曹贵明,陈芝,等.阿维菌素高产菌株的选育及阿维菌素B1的鉴定[J].生物工程学报,2000,16

(1):

31-35.

[12]王海彬.阿维菌素B1a组分高产菌株的选育I[J].中国医药工业杂志,2001,32(7):

295-297.[13]徐志南,刘刚,柯世省,等.循环筛选法在除虫链霉菌诱变育种中的应用[J].中国抗生素杂志,1999,24(3):

175-178.

[14]汪嵘,赵颖怡,梁红玉,等.Avermectins产生菌的最佳培养条件[J].广西师范学院学报:

自然科学版,2002,19

(2):

4-8.

[15]王琳慧.微量元素钴对抗生素AVM生产的影响[J].河北省科学院学报,2003,20(3):

183-186.

[17]田益民,杨红,李艳芳.阿维菌素结晶工艺的改进[J].中国医药工业杂志,2002,33(9):

432-434.