石家庄市城乡规划管理技术规定征求意见稿0731文档格式.docx

《石家庄市城乡规划管理技术规定征求意见稿0731文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石家庄市城乡规划管理技术规定征求意见稿0731文档格式.docx(66页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

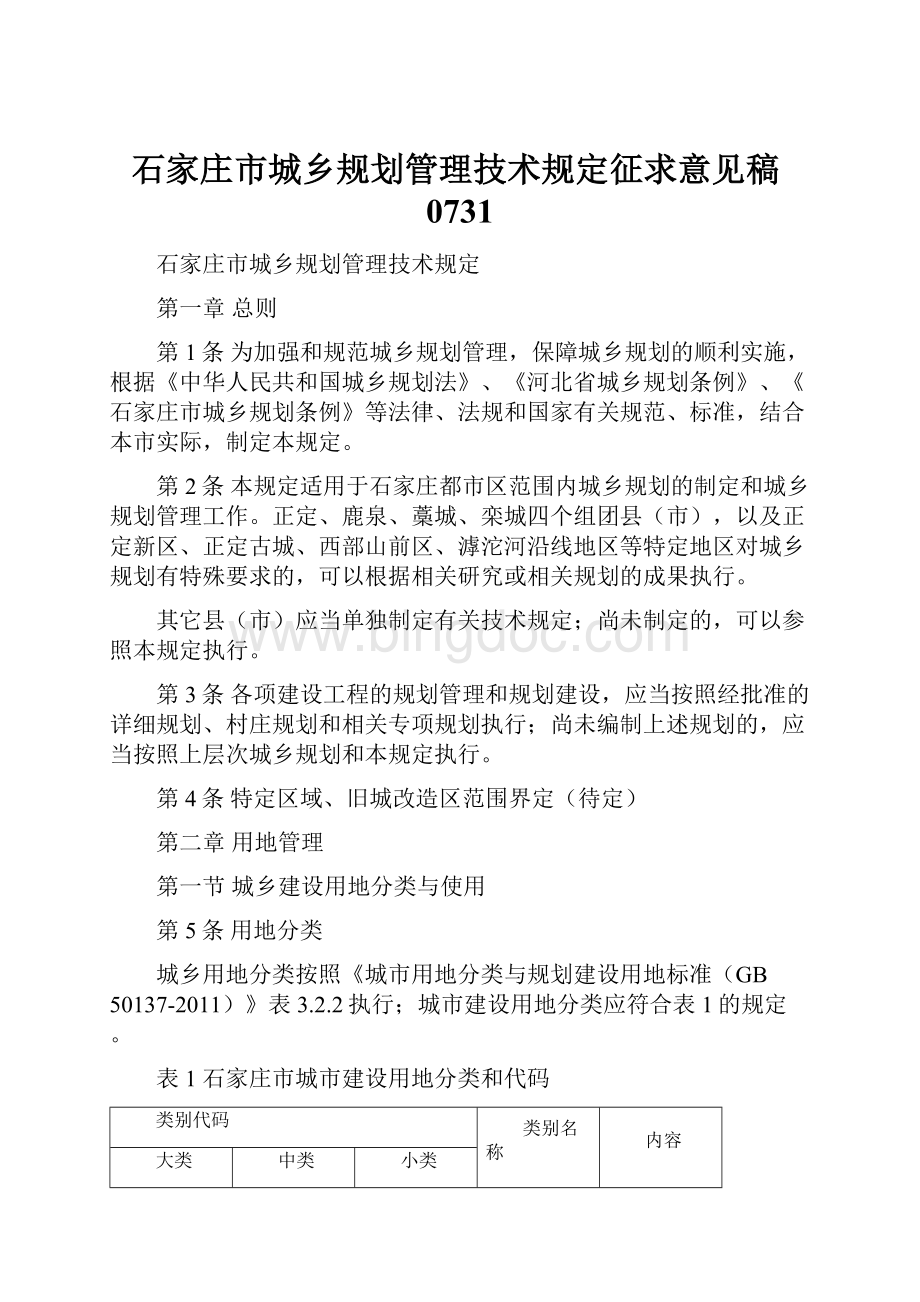

行政、文化、教育、体育、卫生等机构和设施的用地,不包括居住用地中的服务设施用地

A1

行政办公用地

党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设施用地

A2

文化设施用地

图书、展览等公共文化活动设施用地

A21

图书展览用地

公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆、会展中心等设施用地

A22

文化活动用地

综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地,包括政府所属的剧院等用地

续表1

A3

教育科研用地

高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位及其附属设施用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地

A31

高等院校用地

大学、学院、专科学校、研究生院、电视大学、党校、干部学校及其附属设施用地,包括军事院校用地

A32

中等专业学校用地

中等专业学校、技工学校、职业学校等用地,不包括附属于普通中学内的职业高中用地

A33

中小学用地

中学、小学用地

A34

特殊教育用地

聋、哑、盲人学校及工读学校等用地

A35

科研用地

科研事业单位用地

A4

体育用地

体育场馆和体育训练基地等用地,不包括学校等机构专用的体育设施用地

A41

体育场馆用地

室内外体育运动用地,包括体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地

A42

体育训练用地

为体育运动专设的训练基地用地

A5

医疗卫生用地

医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地

A51

医院用地

综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地

A52

卫生防疫用地

卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地

A53

特殊医疗用地

对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地

A59

其他医疗卫生用地

急救中心、血库等用地

A6

社会福利用地

为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地,包括福利院、养老院、孤儿院等用地

A61

机构养老用地

为老年人提供居住、护理、康复、保健、医疗等服务功能的设施用地,包括养老院、敬老院等用地

A62

儿童福利设施用地

为孤残儿童提供居住、护养等慈善服务的设施用地,包括儿童福利院、孤儿院等用地

A63

残疾人福利设施用地

为残疾人提供居住、康复、护理等慈善服务的设施用地,包括残疾人福利院、残疾人康复中心等用地

A7

文物古迹用地

具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等用地。

不包括已作其他用途的文物古迹用地

A9

宗教用地

宗教活动场所用地

Ak

公共设施控制预留用地

公共管理与公共服务设施控制预留用地,可安排建设各类公共设施

范围

小小类

B

商业服务业设施用地

商业、商务、娱乐康体等设施用地,不包括居住用地中的服务设施用地

B1

商业用地

商业及餐饮、旅馆等服务业用地

B11

零售商业用地

以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场等用地

B12

批发市场用地

以批发功能为主的市场用地

B13

餐饮用地

饭馆、餐厅、酒吧等用地

B14

旅馆用地

宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地

B2

商务用地

金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性办公用地

B21

金融保险用地

银行、证券期货交易所、保险公司等用地

B22

艺术传媒用地

文艺团体、影视制作、广告传媒等用地

B29

其他商务用地

贸易、设计、咨询等技术服务办公用地

B29a

科研设计用地

以科技研发、创意、设计等为主的企业办公用地

B29b

商务咨询用地

贸易、咨询等技术服务办公用地

B3

娱乐康体用地

娱乐、康体等设施用地

B31

娱乐用地

音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地

B32

康体用地

赛马场、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地

B4

公用设施营业网点用地

零售加油、加气、电信、邮政等公用设施营业网点用地

B41

加油加气站用地

零售加油、加气、充电站等用地

B42

其他公用设施营业网点用地

独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点用地

B5

商业商务娱乐综合用地

集商业、商务、娱乐等内容为一体的设施用地

B9

其他服务设施用地

业余学校、民营培训机构、私人诊所、殡葬、宠物医院、汽车维修站等其他服务设施用地

Br

公建混合住宅用地

以商业商务等公共建筑为主混合住宅功能的混合用地

M

工业用地

工矿企业的生产车间、库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场、配套研发、中试等用地,不包括露天矿用地

M1

一类工业用地

指对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的的工业用地,包括其附属的仓储用地

M2

二类工业用地

指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的的工业用地,包括其附属的仓储用地

M3

三类工业用地

对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地,包括其附属的仓储用地

M4

生产研发用地

融合工业研发、中试、孵化、无污染生产等创新型产业功能以及相关配套服务活动的用地

W

物流仓储用地

物资储备、中转、配送等用地,包括附属道路、停车场以及货运公司车队的站场等用地

W1

一类物流仓储用地

对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地

W2

二类物流仓储用地

对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地

W3

三类物流仓储用地

易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储用地

S

道路与交通设施用地

城市道路、交通设施等用地,不包括居住用地、工业用地等内部的道路、停车场等用地

S1

城市道路用地

快速路、主干路、次干路和支路等用地,包括其交叉口用地

S2

城市轨道交通用地

独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地

S3

交通枢纽用地

铁路客货运站、公路长途客运站、公交枢纽及其附属设施用地

S4

交通场站用地

交通服务设施用地,不包括交通指挥中心、交通队用地

S41

公共交通场站用地

城市轨道交通车辆基地及附属设施,公共汽(电)车首末站、停车场(库)、保养场,出租汽车场站设施等用地,以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地

S42

社会停车场用地

独立地段的公共停车场和停车库用地,不包括其他各类用地配建的停车场和停车库用地

S9

其他交通设施用地

除以上之外的交通设施用地,包括教练场等用地

U

公用设施用地

供应、环境、安全等设施用地

U1

供应设施用地

供水、供电、供燃气和供热等设施用地

U11

供水用地

城市取水设施、自来水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地

U12

供电用地

变电站、开闭所、变配电所等设施用地,不包括电厂用地。

高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类

U13

供燃气用地

分输站、门站、储气站、加气母站、液化石油气储配站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地,不包括制气厂用地

U14

供热用地

集中供热锅炉房、热力站、换热站和地面输热管廊等设施用地

U15

通信用地

邮政中心局、邮政支局、邮件处理中心、电信局、移动基站、微波站等设施用地

U16

广播电视用地

广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地

U2

环境设施用地

雨水、污水、固体废物处理等环境保护设施及其附属设施用地

U21

排水用地

雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地,不包括排水河渠用地

U22

环卫用地

生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理(置),以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地

U3

安全设施用地

消防、防洪等保卫城市安全的公用设施及其附属设施用地

U31

消防用地

消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地

U32

防洪用地

防洪堤、防洪枢纽、排洪沟渠等设施用地

U9

其他公用设施用地

除以上之外的公用设施用地,包括施工、养护、维修等设施用地

Uk

公用设施控制预留用地

公用设施控制预留用地,可安排建设各类公用设施

G

绿地与广场用地

公园绿地、防护绿地、广场等公共开放空间用地

G1

公园绿地

向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、美化、防灾等作用的绿地

G2

防护绿地

具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地

G3

广场用地

以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地

第6条土地使用

城市建设用地根据受保护的重要程度按表2进行分类管理。

各类用地在符合环境相容、保障公益、结构平衡和景观协调等原则的前提下,可以按照以下规定进行兼容和混合使用。

(一)控制性详细规划对用地兼容性和混合使用有明确规定的,按照已批准的控制性详细规划执行。

(二)控制性详细规划对土地兼容使用没有明确规定的,对于单一性质的用地可以按照以下顺序进行用地正向兼容,被兼容的用地面积在总用地面积中的比例不超过20%:

生活居住区:

A1>

A2>

B12>

B2>

B30>

B31>

B32>

B34;

工业生产区:

B33>

B34>

B1;

城市中心、副中心区:

A21>

A22>

A23>

B3。

同类用地之间从右往左进行兼容。

其中:

A11>

A12>

A13>

A14>

A15;

A23;

B11>

B12;

B34。

表2建设用地分类管理代码表

类别

A类

B类

用地性质

严格控制用地A1

指定用途用地A2

居住用地B1

商业服务业设施用地B2

工业、物流仓储用地B3

文物保护用地A11

A12

防护绿地A13

道路与交通设施用地A14

公用设施用地A15

行政办公用地A21

非营利性文教体用地A22

非营利性卫生福利用地A23

一类居住用地B11

二类居住用地B12

商业商务娱乐用地B21

生产研发用地B30

一类工业用地B31

二类工业用地B32

三类工业用地B33

物流仓储用地B34

备注

严格控制用地A1不具有兼容性,绿地可被任意用地兼容。

(三)混合使用土地应按照用地面积比例对用地进行划分,确需按照建筑面积比例进行用地划分的,应结合具体地块的建设条件与开发需求,综合考虑相关要求经技术论证确定。

居住用地与商业用地混合使用时,不宜按照建筑面积比例进行用地划分。

控制性详细规划确定的混合用地,在出具规划条件前须明确具体用地性质和用地划分比例。

(4)土地兼容和土地混合使用不得同时采用。

第二节开发强度控制

第7条开发强度(容积率)控制(专题研究)

第三节公共设施配置

第8条公建配套设施(专题)

第四节代征用地管理

第9条征收土地或进行项目建设,应当按照以下规定代征相应邻的公共用地交由相关行政管理部门统一管理。

(一)项目用地与规划城市道路、城市河渠、绿化带、轨道交通(含线路及站点)相邻的,应当代征除快速路主路及与其他道路相连接的立交以外的上述公共用地的一半或全部,但总计不超过80米。

其中,需代征用地两侧均为建设用地的,由两侧项目分别代征一半用地;

若仅一侧为建设用地的,由该项目代征全部公共用地。

(二)项目用地范围内规划有城市道路、轨道交通线路、绿地、教育、医疗、文化、体育、福利、市政等市政和公共配套设施用地的,上述公共用地需全部由项目代征。

项目用地范围按照土地证、城中村改造范围、旧城改造房屋征收范围以及按照规划实施需要纳入项目整体实施的范围等确定。

(三)自行改建的项目若不需重新进行土地出让,项目用地范围内预留规划的市政和公共设施用地,用地范围以外相邻的道路、绿化、轨道、河渠等用地不再代征。

(四)高压走廊、铁路两侧等安全防护用地由其使用单位代征。

第五节零散建设用地管理规定

第10条现状多层居住小区内部建设高层住宅的,应考虑建筑间距、空间环境及天际轮廓线的连贯与过渡。

在保证有多层住宅过渡的前提下,可逐步提高建筑高度,建设高层住宅。

第11条现状小区内的公共服务设施和市政设施不再使用的,其用地应当统筹用于其他公共服务设施或市政设施建设,不得进行住宅或商业开发。

第六节生态协调区规划建设管理规定

第12条城乡生态协调区是指为保障都市区组团城市结构的形成,在中心城区与组团城市之间控制一定宽度的生态区。

具体范围自城市、镇、产业园区的规划建设用地边界外,北至滹沱河、西北至京昆高速公路,向西、西南至青银高速公路、南至衡井公路,东至规划京港澳高速公路内的区域。

城乡生态协调区的建设应坚持统一规划,生态优先,因地制宜,节约集约用地原则。

第13条生态协调区以生态建设为主,重点发展生态农业、生产性绿地、近郊风景林地,鼓励对符合迁并条件的村庄进行迁并建设,村庄发展已融为一体的多个村庄宜进行统一规划。

(一)生态协调区内的乡村建设应当依据乡村规划,乡村规划由县(市、区)政府负责组织编制,报市规委会审议。

未编制规划,或未按规划实施改造的村庄,规划部门不得受理审批。

编制的乡村规划,应符合城乡总体规划、镇总体规划、产业发展规划等上位规划要求,统筹安排好农村居民点、基础设施、公益事业、产业发展、农田保护、生态涵养等用地,确保乡村规划与城市规划、土地利用规划相衔接,并按照城市规划的要求,预留道路与交通设施、公用设施、市政管网等设施用地。

(二)经市政府批准列入改造计划的村庄方可实施改造。

村庄改造原则限定在原有村庄建设用地范围以内,以村庄为单位,按户籍人口核定建设用地规模和建筑规模。

产业建设用地规模原则上控制在原有村集体建设用地和村民住宅改造后的节余的宅基地范围之内。

涉及占用农用地的,应当依照规定办理农用地转用审批手续。

(三)村庄人均建设用地控制在110平方米以内。

现状人均建设用地大于110平方米的村庄,经过整合利用后,总规模应缩减到人均110平方米以内;

现状人均建设用地小于110平方米的村庄,经过整合利用后,不得突破原有建设用地规模。

鼓励集约用地,节余的建设用地可按相关政策合理利用。

(四)区域交通设施、区域公用设施、城市基础设施等根据建设需要可以在生态协调区内选址,用地不计入村庄建设用地指标核算。

第14条生态协调区内在集体土地上兴办企业、公益事业、建设乡村公共设施,集中村民住宅,应当申请办理乡村建设规划许可。

生态协调区内的现状国有建设用地应当纳入规划建设用地范围,服从城市建设用地管理规定。

对污染较重、占地规模较大的不宜在生态协调区发展的企业,应搬迁到指定的远郊区县工业区和乡镇工业小区。

用地规模小于0.3公顷的零星村集体建设用地一般不再单独实施改建。

第15条在生态协调区内集中建设村民住宅,一般以多层为主,户均建筑面积不高于250㎡,绿地率不低于35%,建筑密度不高于30%。

在基础设施条件允许情况下,可以建设小高层,容积率不高于1.5,并按城市建设标准配建公共设施。

第三章建筑管理

第一节一般规定

第16条建筑间距、建筑退地界和退道路红线距离除符合消防、卫生防疫、环境保护、工程管线、地下空间、人防疏散、建筑保护、施工安全等要求,还应符合本章的要求。

第17条现状建筑自身退地界不符合本规定,新规划的相邻建筑在满足日照、退地界等相关要求的前提下,因场地条件、建筑布局等客观条件限制,确实达不到最小建筑间距规定要求的,与该建筑之间的最小间距可适当减小,但不应低于正常间距的0.7倍。

第18条遇有超出本规定所列情形的特殊、复杂情况时,建筑间距和退地界参照相应规定具体研究确定。

第二节建筑间距控制

第19条新建低层、多层居住建筑间距按间距系数确定,不进行日照分析。

(一)南北向平行布置时,建筑间距不小于南侧建筑高度的1.55倍,多层平行布置最小间距不少于20米,低层间距不低于16米,其它方向间距系数按《多层居住建筑间距折减系数控制一览表》执行。

多层居住建筑间距折减系数控制一览表

方向角

0°

-15°

(含)

15°

-30°

30°

-45°

45°

-60°

60°

-90°

间距系数

1.55

1.40

1.24

1.47

折减值

1.0L

0.9L

0.8L

0.9L

0.95L

示意图

注:

1、表中方向角为正南向(0°

)偏东或偏西;

2、L为住宅标准日照间距。

(二)侧面间距不应小于8米,主居室侧面同时开窗时,不宜小于20米。

(三)非平行布置时,按各自相应间距标准的1/2之和计算,但间距不得小于9米。

(如附表一)

附表一:

低层,多层居住建筑间距图示

布置形式

南北向平行布置

垂直布置

非平行布置

间距

正向间距

侧向间距

南北向垂直布置

东西向垂直布置

——

距离

L≥1.55H1,且≥20米

L≥8米(主居室侧面同时开窗≥20米)

各自间距的1/2,且≥9米

各自间距的1/2

L1侧=H1侧面间距,L2正=H2正面间距。

L2侧=H2侧面间距,L1正=H1正面间距。

L1正=H1正面间距,L2正=H2正面间距,正面间距根据前表中方位折减系数求得。

第21条中高层、高层居住建筑间距按日照分析、最小间距双因子控制,且满足下列要求:

(一)住宅建筑日照标准执行大寒日日照不低于2小时的标准,二环以内项目内新建住宅可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准,已批或已建项目按审批时日照标准执行。

日照分析执行《石家庄市城乡规划局日照分析技术规定》。

(二)南北向平行布置时,最小正面间距按《中、高层住宅建筑间距控制标准一览表》执行;

其它方位按照《多层居住建筑间距折减系数控制一览表》的方位折减系数进行换算。

中、高层住宅建筑间距控制标准一览表

建筑高度

21-30米

(含21米)

30-75米

(含30米)

75-100米

(含75米)

面宽35米及以上住宅最小正面间距

项目内部

30米

36米

L>

0.7H

项目外部

1.55倍

50米

且L>

0.7H

面宽35米以下住宅最小正面间距

27米

0.5H

(三)最小侧面间距不应小于13米,主居室侧面开窗相对时不得小于20米。

(四)非平行布置时,最小间距按各自最小间距标准的1/2之和计算,但不得小于20米,其中新建高层建筑山墙于与现状住宅建筑南侧大墙相对时,建筑间距不少于30米。

(如图)

布局

L满足各自间距的1/2,且≥30米

L为各自间距的1/2之和,且≥20米

说明

H1新建高层建筑,H2现状建筑

H1,H2:

建筑

L1侧=H1侧面间距,L2正为H2正面间距。

L1正=H1正面间距,L2正=H2正面间距,其中,H2的正面间距根据方位折减系数求得。

第22条不同高度等级的居住建筑最小间距按以下规定执行:

(一)正面间距:

遮挡建筑物高度高于被遮挡建筑的,按遮挡建筑物的最小间距标准执行;

遮挡建筑物高度低于被遮挡建筑的,按各自最小间距标准的1/2之和执行。

(二)侧面和垂直布置间距按照各自最小间距标准的1/2之和计算。

垂直间距不应小于20米,侧面间距不应小于13米,主居室侧面开窗相对时不应小于20米。

第23条遮挡建筑为多层建筑且被正面遮挡的居住建筑底部为非居住用房时,间距计算可扣除相应高度,但不应超过两层。

第24条非居住建筑的最小间距应符合下列规定:

(一)多层平行布置时,其正面间距不小于较高建筑高度的1.0倍,并不小于6米。

垂直布置时,其间距不小于9米。

侧面间距不宜小于6米。

(二)高层平行布置时,其正面最小间距按《高层非居住建筑间距控制标准一览表》执行。

垂直布置时,按各自最小间距标准的1/2之和计算,且不小于20米。

侧面间距不宜小于13米。

高层非居住