郑州市中考八年级历史上第八单元近代经济和社会生活与教育文化事业的发展一模试题带答案.docx

《郑州市中考八年级历史上第八单元近代经济和社会生活与教育文化事业的发展一模试题带答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《郑州市中考八年级历史上第八单元近代经济和社会生活与教育文化事业的发展一模试题带答案.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

郑州市中考八年级历史上第八单元近代经济和社会生活与教育文化事业的发展一模试题带答案

2020-2021郑州市中考八年级历史上第八单元近代经济和社会生活与教育文化事业的发展一模试题带答案

一、选择题

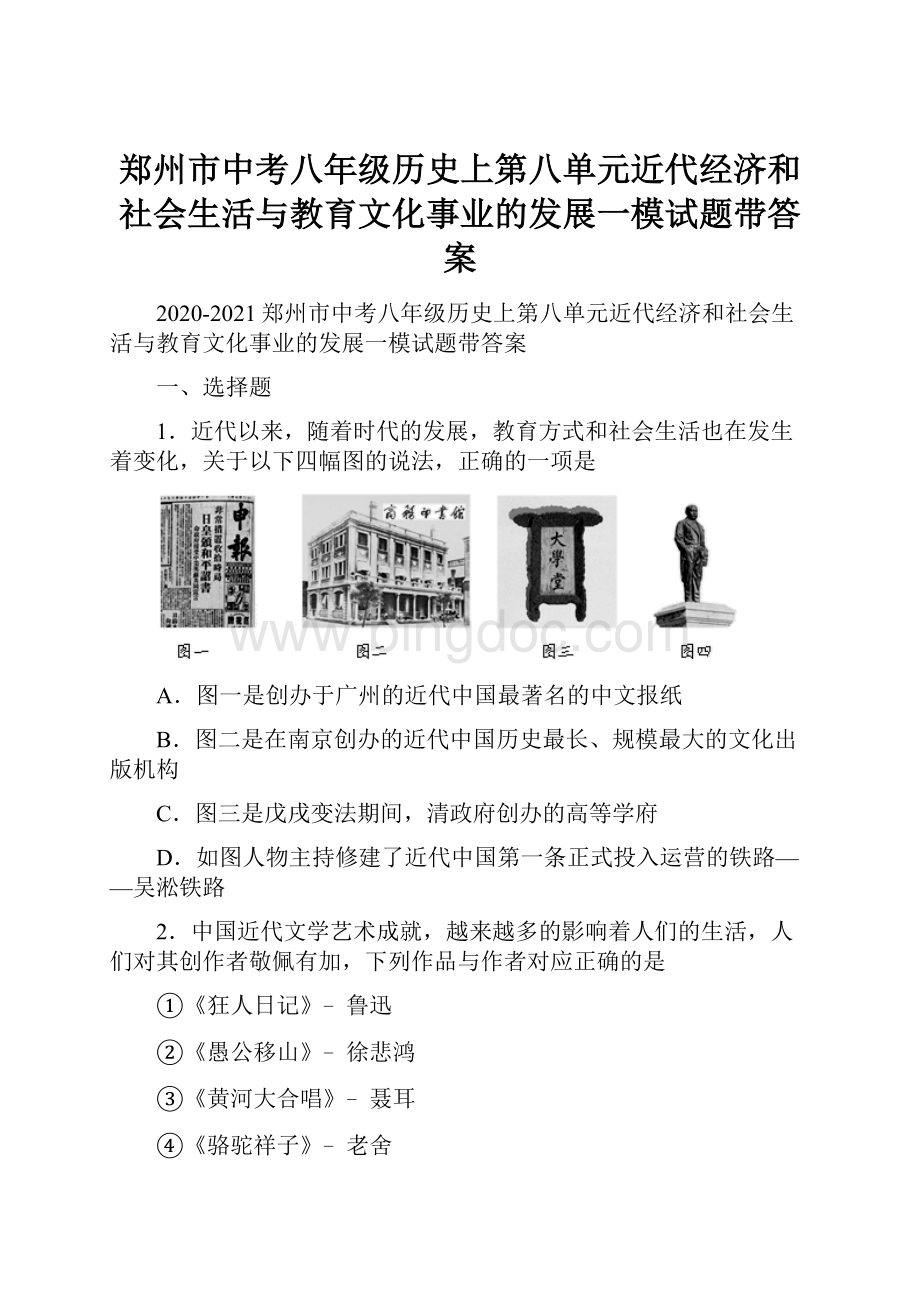

1.近代以来,随着时代的发展,教育方式和社会生活也在发生着变化,关于以下四幅图的说法,正确的一项是

A.图一是创办于广州的近代中国最著名的中文报纸

B.图二是在南京创办的近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构

C.图三是戊戌变法期间,清政府创办的高等学府

D.如图人物主持修建了近代中国第一条正式投入运营的铁路——吴淞铁路

2.中国近代文学艺术成就,越来越多的影响着人们的生活,人们对其创作者敬佩有加,下列作品与作者对应正确的是

①《狂人日记》﹣鲁迅

②《愚公移山》﹣徐悲鸿

③《黄河大合唱》﹣聂耳

④《骆驼祥子》﹣老舍

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

3.抱着实业救国的志向,回家乡创办民用企业——大生纱厂的状元实业家是()

A.魏源B.詹天佑C.张謇D.严复

4.在历史学习中,我们应学会区分历史史实和历史结论。

下列各项中,属于历史史实的是

A.中共七大为抗战最后胜利准备了条件,为中国人民指明战后奋斗方向

B.解放区的土地改革激发了农民革命和生产积极性,农民踊跃参军参战

C.19世纪70年代后,火车、轮船、电车、汽车、飞机等相继传入中国

D.商务印书馆是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构

5.分清“史实”与“观点”是学习历史的基本能力之一,以下表述属于“观点”的是

A.火车的出现改变了人们的出行方式,促进了经济文化的交流

B.旗袍、中山装等具有民族风情的服装受到人们的青睐

C.1905年,清政府谕令一律停止科举考试

D.徐悲鸿以西洋写实主义的技法改革中国画法,创作了《愚公移山》

6.张謇说:

“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工。

讲格致,通化学,用机器,精制造,化粗为精,化少为多,化贱为贵,而后商贾有懋迁(即买卖货物)之资,有倍蓰(即数倍)之利。

”这反映出他主张()

A.民主共和B.师夷长技C.维新变法D.实业救国

7.如图展示了我国近代民族工业的发展历程。

图中中国民族工业获得迅速发展出现“短暂的春天”的原因不包括

A.日本发动全面侵华战争

B.外国人在华创办工厂,刺激了中国民族工业的发展

C.辛亥革命的冲击

D.帝国主义忙于一战,暂时放松了对中国经济的侵略

8.1922年以后,日、美、英等国加紧向中国倾销商品和输入资本,利用我国丰富的资源和廉价劳动力开办工厂,占领市场,使大生纱厂等企业受到严重打击。

材料反映出阻碍中国民族资本主义发展的因素是

A.官僚资本的摧残B.列强的经济侵略

C.封建主义的阻挠D.落后的生产技术

9.下图反映了第一次世界大战期间中国民族工业发展的哪一特点?

A.轻工业发展迅速,重工业发展缓慢

B.沿海地区发展快

C.总体发展比较落后

D.资金少,规模小

10.每个人一生中都有自己最重要的选择,康有为选择了变法,孙中山选择了革命,张謇选择了实业。

三人的选择都是为了

A.挽救中华民族B.实行君主立宪制

C.推翻清朝政府D.建立民主共和国

11.“同治十三年(1874年),龙山乡开办全县第一家机器缫丝厂。

光绪初年,大良北关办起怡和昌机器缫丝厂……其后,大良的顺成昌等缫丝厂相继开办。

”这说明

A.民族资本主义得到发展B.闭关锁国的国策被废除

C.机器缫丝提高了生丝的品质D.缫丝厂的生丝畅销海外

12.民国建立后,随着封建君主专制制度的倒台,引发了以传统政治为基础的旧伦理与价值体系的松动,男子剪辫子、女子放足、青年离家、自由恋爱、神位被黜、洋货畅销、西学昌盛,材料主要反映了辛亥革命

A.推翻了中国两千多年封建君主专制B.使民主共和的政治观念深入人心

C.打开了中国社会进步的闸门D.促进民族资本主义的发展

13.文学和艺术创作是时代前进的号角,它代表个时代的风貌,也引领一个时代的风气。

同时,时代的精神也为文学和艺术创作提供了充足的养分。

下列作品中创作于抗日救亡运动中,后来被定为中华人民共和国国歌的是

A.《毕业歌》B.《义勇军进行曲》C.《国际歌》D.《黄河大合唱》

14.1911—1919年我国面粉业生产的状况如下表,出现这种状况的原因有

时间

面粉厂和机器磨坊(家)

资本(元)

日产量(万袋)

1911年

10

约600

4.3

1919年

120

约4500

18.8

①中国近代民族工业主要集中在重工业②实业救国思想的鼓舞

③帝国主义国家忙于战争,暂时放松对中国的经济侵略④当时政府鼓励工商业发展

A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④

15.清朝末年,民族资本家为了逃避政府苛税和官吏的勒索,或将企业设在租界里,或“假托洋商之名”,或“船头悬着英国国旗,船尾悬着中国龙旗”。

这反映了

A.中国民族资本主义春天的到来

B.中国民族资本主义的全面萎缩

C.封建主义是中国民族资本主义发展的阻力

D.西方列强支持中国民族资本主义的发展

16.在中国共产党的推动下,革命文艺蓬勃发展。

在抗日救亡运动的洪流中,其中创作的作品“气势磅礴,表现出中华民族的伟大、独立、坚强,体现了中国人民的勇敢、顾强和百折不挠的拼搏精神”。

此作品的应是

A.《义勇军进行曲》B.《黄河大合唱》C.《毕业歌》D.《暴风骤雨》

17.下图中民族工业在1912-1919年间发展迅速的原因有()

①西方列强暂时放松了对中国的经济掠夺②海外华侨竞相投资

③辛亥革命的推动④南京国民政府采取的激励措施

A.①②③B.②③④C.①②D.①②③④

18.下面漫画是著名漫画家剑凡创作于20世纪30年代的作品,一把写着“提倡”的残破扇子,扇着写着“实业”的燃烧着的蜡烛。

这幅漫画说明

A.民族工业走向衰败不可避免

B.辛亥革命后实业救国成为潮流

C.实业救国的浪潮方兴未艾

D.中国民族工业受到外企的排挤

19.梁实秋在《过年》一文中曾回忆道,早在民国建立前一两年,家中除岁方式已然做了“维新”。

“我不再奉派出去挨门磕头拜年,我从此不再是磕头虫儿。

”促使春节习俗发生变化主要是因为

A.辛亥革命使民主共和观念深入人心

B.西方文化和民主思潮的影响

C.民国政府移风易俗,革除陋习

D.新文化运动的影响

20.开了中国高等教育先河的事件是

A.京师同文馆的创办B.京师大学堂的创办

C.科举制度的废除D.京师大学堂改为北京大学

21.民国时期,京沪铁路公司瞄准了青年男女热衷的“蜜月旅行”这一市场,效仿西方推广“蜜月旅行”,使得“婚礼铁路”成为时髦的象征。

这一现象反映了

A.民主共和观念逐渐被人们接受B.新式交通改变了人们的观念

C.对西方文化盲目肯定和效仿D.近代中国交通已被西方完全控制

22.下面是一位同学对“中国近代民族工业的发展”这一主题进行探究的知识总结,其中不符合历史事实的是

A.大生纱厂的结局印证了中国近代民族工业发展历程的曲折

B.第一次世界大战期间,中国民族工业出现“短暂的春天”

C.第一次世界大战结束后,我国民族工业再度受挫

D.抗战胜利后,由于日本帝国主义宣布投降,中国民族工业得到快速发展

23.近代上海的一首竹枝词写道:

“七天礼拜是休期,各业停工逐队嬉;或赴教堂听讲解,满街游戏任驰驱”。

这首竹枝词反映近代上海城市社会生活的内容是()

A.星期工作制的实行B.大众传媒的流行

C.西方饮食文化的传入D.民众服饰的多样化

24.王宇清先生曹说:

“旗袍,这后来流行大半个世纪的女装,却原来竟是新潮女子们争女权、争平等的副产品呢。

”这反映了旗袍的流行

A.是思想变革的结果B.是女权斗争的目标

C.促进平等思想传播D.反映女子地位提高

25.58.民国时期,西装在沪上极为流行,银行职员,大的百货公司店员,再穷也要“淘”一件二手西装。

而头戴礼帽,手拿手杖,眼戴金丝眼镜,西装革履……已成为“摩登先生”的标准装束,这说明了()

A.社会性质的改变B.习俗风尚的变革

C.辛亥革命的成功D.人们生活的富裕

【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除

一、选择题

1.C

解析:

C

【解析】

【分析】

【详解】

结合所学知识可知,图三是京师大学堂,百日维新期间,清政府创办京师大学堂。

选项C说法是正确的,符合题意;图一是《申报》,1872年外国人在上海创办的《申报》,A排除;图二是商务印书馆,1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构,B排除;图四是詹天佑,他主持修建了近代中国第一条正式投入运营的铁路京张铁路,D排除;故选C。

2.B

解析:

B

【解析】

【详解】

依据所学可知,20世纪初以后,中国文艺创作空前繁荣,成就突出,涌现出一批优秀作品。

其中比较著名的有:

鲁迅的《狂人日记》《阿Q正传》、郭沫若的《女神》、茅盾的《子夜》、曹禺的《雷雨》、巴金的《家》、老舍的《骆驼祥子》、徐悲鸿的《愚公移山》、聂耳的《义勇军进行曲》、冼星海的《黄河大合唱》等。

故B①②④符合题意;《黄河大合唱》的作者是冼星海,故含有③的ACD不合题意。

故此题选B。

3.C

解析:

C

【解析】

【分析】

【详解】

根据题干“大生纱厂的状元实业家”的信息,结合所学知识可知,张謇是清末状元,中国近代实业家、主张"实业救国"。

张謇创办大生纱厂,他一生创办了20多个企业,370多所学校,为中国近代民族工业的兴起,教育事业的发展作出了宝贵贡献,被称为"状元实业家"。

所以答案选择C。

4.C

解析:

C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,历史史实是反映历史的客观史实;历史结论是对历史人物或事件的评价,有主观因素。

因此19世纪70年代以后,西方发明的火车、轮船、电车、汽车、飞机等新式交通工具相继传人中国,逐渐改变了人们的生产方式和生活方式。

属于历史史实,选项C符合题意;A是对中共七大的评价,排除;B是对解放区的土地改革的评价,排除;D是对商务印书馆的评价,排除;故此题选C。

5.A

解析:

A

【解析】

【详解】

依据所学可知,史实即历史事实,观点即对历史事件和历史人物的评论。

火车的出现改变了人们的出行方式,促进了经济文化的交流属于观点,故A符合题意;旗袍、中山装等具有民族风情的服装受到人们的青睐、1905年,清政府谕令一律停止科举考试、徐悲鸿以西洋写实主义的技法改革中国画法创作了《愚公移山》属于史实,故BCD不合题意。

故此题选A。

6.D

解析:

D

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,状元实业家张謇创办大生纱厂,带动了很多中国人走上“实业救国”道路。

题干的“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工。

”体现的是张謇“实业救国”的主张,故D符合题意;民主共和是资产阶级革命派的思想主张,故A不符合题意;师夷长技是地主阶级洋务派的思想主张,故B不符合题意;维新变法是资产阶级维新派的思想主张,故C不符合题意。

故选D。

7.A

解析:

A

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,我国近代民族工业的发展历程中,第一个发展高潮是《马关条约》之后,外国人在华创办工厂,刺激了中国民族工业的发展;辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的浪潮;第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业的发展出现了“短暂的春天”。

因此图中中国民族工业获得迅速发展出现“短暂的春天”的原因包括选项BCD,但是不符合题意;1937年卢沟桥事变后,日本全面侵华战争爆发,选项A不属于图中中国民族工业获得迅速发展出现“短暂的春天”的原因,符合题意,故选A。

8.B

解析:

B

【解析】

【详解】

材料“日、美、英等国加紧向中国倾销商品和输入资本……使大生纱厂等企业受到严重打击”说明列强的经济侵略是阻碍中国民族资本主义发展的重要因素,故B正确;官僚资本的摧残是解放战争时期的原因,排除A;封建主义的阻挠和落后的生产技术,材料中没有提及,排除CD。

故选B。

9.A

解析:

A

【解析】

【详解】

结合图文中示意图可知,我国的民族工业(轻工业)发展快,重工业发展缓慢,依据所学可知,一战期间帝国主义国家忙于战争无暇东顾,给中国的民族工业以发展的机会,但由于民族资本的自身特点,轻工业得到很大发展,重工业极其缓慢,故A项符合题意;B项“沿海地区”在图文中没有显示,故B项不符合题意应排除;C项叙述是对中国民族工业的整体评价,与题文不相符合,故应排除;D项说法是中国民族资本的特点之一,与题文不相符合,故应排除;所以本题应选A。

10.A

解析:

A

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干信息,结合所学可知,为了救亡图存,仁人志士身先士卒从事变法、革命、实业,B项是康有为变法的目的,CD项是孙中山革命的目的,张謇主张实业求国,他们的共性是救国救民于水深火热,故A项符合题意,BCD项不符合题意应排除。

故应选A。

11.A

解析:

A

【解析】

【分析】

【详解】

根据题干信息“同治十三年(1874年),龙山乡开办全县第一家机器缫丝厂。

光绪初年,大良北关办起怡和昌机器缫丝厂……其后,大良的顺成昌等缫丝厂相继开办。

”可知与洋务运动相关,结合所学知识可知,19世纪60年代到90年代中期的洋务运动,在客观上刺激了中国民族资本主义的产生和发展。

因此缫丝厂相继开办说明民族资本主义得到发展。

选项A符合题意;选项BCD在题干内容中没有体现,不符合题意;故选A。

12.C

解析:

C

【解析】

【详解】

依据题干信息“民国建立后,男子剪辫子、女子放足、青年离家、自由恋爱、神位被黜、洋货畅销、西学昌盛”可知,在西方工业文明的冲击下,近代中国社会生活的各方面都发生了变化,使国人思想观念发生很大变化,自由平等观念深入人心,打开了中国社会进步的闸门,故C符合题意;题干没有涉及推翻了中国两千多年封建君主专制、使民主共和的政治观念深入人心、促进民族资本主义的发展,故ABD不合题意。

故此题选C。

13.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

结合所学知识可知,聂耳作曲,田汉作词的《义勇军进行曲》,后来被定为国歌。

选项B符合题意;《毕业歌》表达了青年学生以天下兴亡为己任的远大抱负,A排除;《国际歌》是巴黎公社后,由欧仁·鲍狄埃在1871年作词,C排除;《黄河大合唱》是光未然作词,冼星海谱曲,D排除;故选B。

14.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

分析题干表格数据可以看出,1911—1919年我国面粉业生产的规模和数量均有很大提高,面粉业发展很快。

结合所学知识可知,状元实业家张謇创办大生纱厂,带动了很多中国人走上“实业救国”道路。

中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的浪潮,第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业的发展出现了“短暂的春天”。

其中发展最快的是纺织业和面粉业。

②③④都是1911—1919年我国面粉业生产的状况出现原因,故B符合题意;中国近代民族工业主要集中在重工业的说法错误,面粉业属于轻工业,中国近代民族工业主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱,排除①,排除含有①的ACD。

故选B。

15.C

解析:

C

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料中“民族资本家为了逃避政府苛税和官吏的勒索,或将企业设在租界里,或假托洋商之名,或船头悬着英国国旗,船尾悬着中国龙旗”可以看出民族工业发展受到封建势力的阻碍,清政府不允许私人兴办企业发展资本主义。

故C符合题意;AB项与题意不符,D项表述错误,故选C。

16.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

表现出中华民族伟大,独立、坚强,体现了中国人民勇敢、顽强和百折不挠的拼搏精神的是《黄河大合唱》。

冼星海的《黄河大合唱》作于1939年3月,这部作品由诗人光未然作词,以黄河为背景,热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神,痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,广阔地展现了抗日战争的壮丽图景,并向全中国全世界发出了民族解放的战斗警号,从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象,B符合题意;《义勇军进行曲》是抗日战争时期聂耳作曲,与题干“气势磅礴”等不符,A排除;《毕业歌》也是在抗日战争时期所作,但与题干内容不符,C排除;《暴风骤雨》是文学作品,D排除。

故选择B。

17.A

解析:

A

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学可知,1912-1919年,由于辛亥革命后采取了一系列推动工商业发展的政策,海外华侨竞相投资,一战期间,西方列强暂时放松了对中国的经济掠夺,民族工业发展迅速,故①②③符合题意;南京国民政府是在1927年成立,故④不符合题意。

故A符合题意,BCD均不符合题意。

故选A。

18.A

解析:

A

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,《马关条约》签订后,帝国主义在中国开矿设厂,利用中国廉价的原料和劳动力,直接剥削中国人民。

清末状元张謇深感要挽回中国的利益,必须发展本民族的工商业,于是他提出了“实业救国”的口号,主动放弃高官厚禄,回乡创办大生纱厂等一系列企业。

“一战”期间帝国主义暂时放松了对中国民族资本的压迫,张謇的大生纱厂等企业获得了进一步发展;但好景不长,“一战”结束后,列强卷土重来,民族企业开始走下坡路,最后被吞并。

漫画中一把写着“提倡”的残破扇子,扇着写着“实业”的燃烧着的蜡烛,说明民族工业走向衰败不可避免。

故A符合题意。

BCD不符合题意,故选A。

【点睛】

此题应识记与灵活掌握中国民族工业发展历程以及特点。

19.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干信息“民国建立前一两年、我不再奉派出去挨门磕头拜年,我从此不再是磕头虫儿。

”,结合所学可知,在西方工业文明冲击下和民主思潮的影响下,近代中国社会生活的各方面都发生了变化,使国人思想观念发生很大变化,故B符合题意;辛亥革命使民主共和观念深入人心、民国政府移风易俗,革除陋习、新文化运动的影响与题干无关,故ACD不合题意。

故此题选B。

【点睛】

抓住题干关键词“早在民国建立前一两年”是解题的关键,排除辛亥革命和新文化运动的影响。

20.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学可知,戊戌变法时期创办的京师大学堂是中国近代第一所国家建立的最高学府,也是戊戌变法留下的重要成果。

它的创办,开启了近代中国高等教育的先河,对中国近代教育产生了深远的影响,表明近代中国教育改革迈出了重要的一步,所以B项符合题意;A项是中国近代第一所新式学堂,排除;C项发生在1905年,是中国教育史上的一件大事,排除;D项1912年,京师大学堂改为北京大学,排除。

故选B。

21.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

依据材料中的“铁路公司”和“铁路婚礼”再结合所学可知,铁路作为新式的交通传入中国后,出现了时髦的“婚礼铁路”,说明新式交通改变了人们的观念,所以B项符合题意;综上所述ACD三项均在题干材料中体现不出来,排除。

故选B。

22.D

解析:

D

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,洋务运动刺激了民族工业的产生,甲午战争后出现的“实业救国”的浪潮初步推动了民族工业的发展;辛亥革命冲击了封建制度,一战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业出现“短暂的春天”;一战后,帝国主义经济卷土重来,我国民族工业再度受挫,“状元实业家”张謇的大生纱厂也由原来发展的黄金时期转向萧条衰落。

ABC都符合史实,但不符合题意,故排除。

20世纪30到40年代,日本发动对中国的侵略,抗日战争结束后,国民党发动内战和官僚资本主义的压迫导致民族工业日趋萎缩。

D与史实不符,但符合题意,故正确答案为D。

23.A

解析:

A

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生对材料信息的理解能力。

分析题文的“七天礼拜是休期,各业停工逐队嬉;或赴教堂听讲解,满街游戏任驰驱”。

这首竹枝词,其中的七天礼拜指的是星期工作制的实行,BCD在材料中不能体现,故答案选A。

【考点定位】人教新课标八年级上册·经济和社会生活·社会生活的变化

24.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

材料“旗袍,这后来流行大半个世纪的女装,却原来竟是新潮女子们争女权、争平等的副产品呢”反映了旗袍的流行是女权斗争的目标,B符合题意;ACD项材料中没有体现,排除。

故选择B。

25.B

解析:

B

【解析】根据所学知识可知中华民国成立后,在社会习俗方面发生了很大的变化,如剪发辫、易服饰,改称呼、改礼仪等等。

材料中徐庶的内容“再穷也要“淘”一件二手西装,头戴礼帽,手拿手杖,眼戴金丝眼镜,西装革履”,体现了当时的社会习俗的变化,故选B。