闽北茶产业发展现状问题与对策.docx

《闽北茶产业发展现状问题与对策.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《闽北茶产业发展现状问题与对策.docx(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

闽北茶产业发展现状问题与对策

一、闽北茶产业发展现状

(一)闽北茶叶生产的发展

闽北是乌龙茶的起源地,产茶历史悠久,盛产乌龙茶、

绿茶、红茶、白茶、茉莉花茶等五大茶类,南平十个县(市、区)均产茶。

2011年,南平市茶叶种植面积万亩,较2000

年增加万亩,增长%总产量51000吨,其中绿毛茶21280吨,红毛茶5997吨,乌龙茶19960吨。

受近年茶叶市场价格一路上扬的影响,2005-2011年,全市茶叶总产量增加16518吨,增长%年均增加2753吨,增长%茶叶产值屡创新高,2011年茶叶产值达亿元,年平均增幅高达%

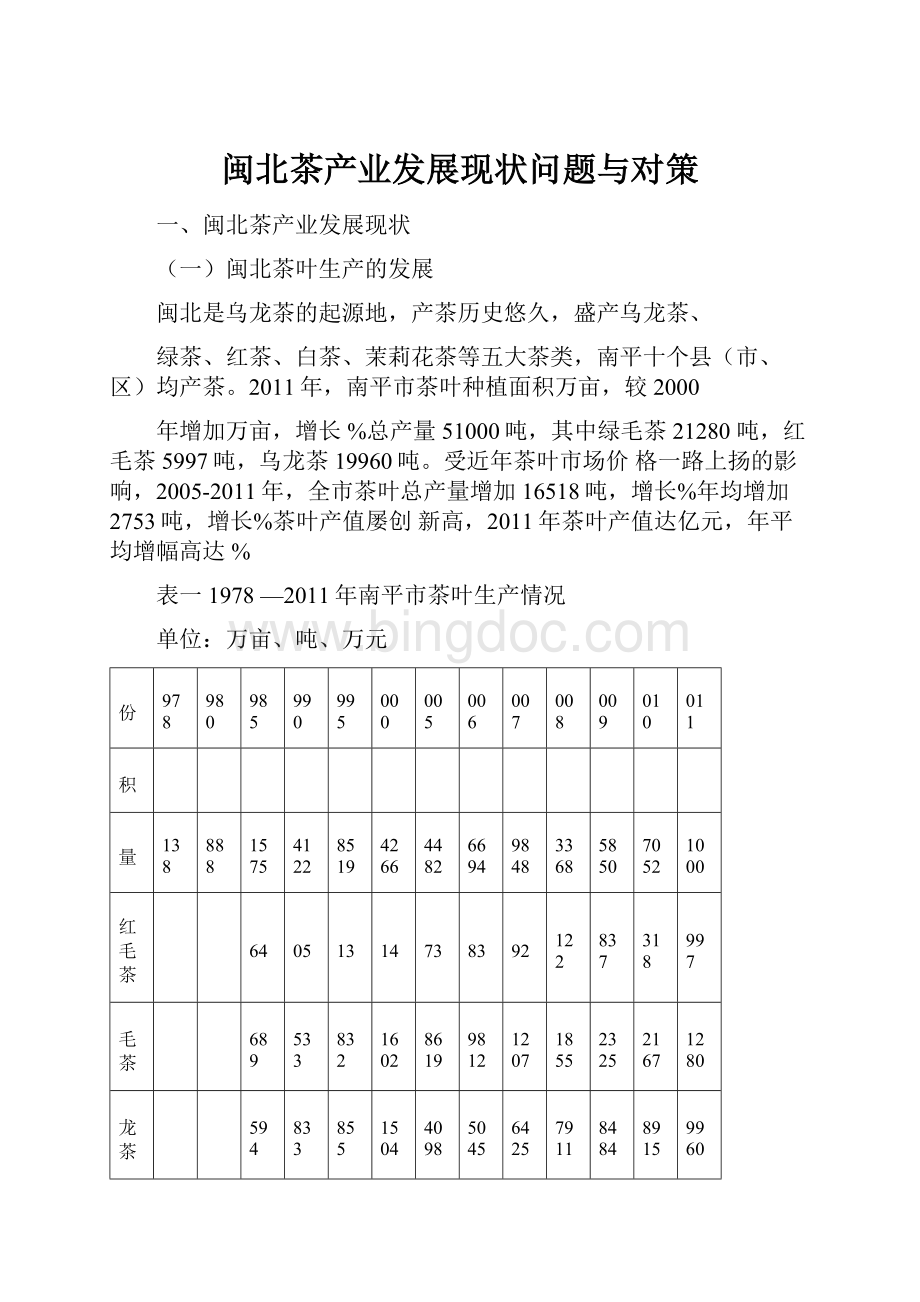

表一1978—2011年南平市茶叶生产情况

单位:

万亩、吨、万元

年份

1978

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

面积

产量

5138

6888

11575

14122

18519

24266

34482

36694

39848

43368

45850

47052

51000

#红毛茶

464

605

513

714

673

783

892

1122

1837

2318

5997

绿毛茶

5689

7533

8832

11602

18619

19812

21207

21855

22325

22167

21280

乌龙茶

4594

5833

8855

11504

14098

15045

16425

17911

18484

18915

19960

产值

31290

39043

51074

71017

86286

109537

229500

注:

以上数据源于统计年鉴)

(二)闽北茶叶加工业的发展多年来,南平市委、市政府对茶叶产业化高度重视,认真贯彻和落实科学发展观,深化茶业富民战略,以“稳定、品牌、诚信、文化”为主线,以提高质量为核心,以保护品牌为重点,以练好内功为契机,采取了一系列措施,大力推进茶业产业化进程,使茶产业呈现出生机勃勃的兴盛局面。

1、茶叶产业化格局逐步形成

“武夷岩茶热”的持续升温,进一步提高了闽北茶叶的社会知名度和市场影响力,使乌龙茶成为企业投资的热点,加工企业数量迅速扩大。

全市已形成武夷山、政和、建瓯、松溪等茶叶主产区,拥有茶叶企业(作坊)1000多家,2011

年茶叶加工企业年产值上亿元的有5家,2000万元以上的43家,500万元以上的83家,1家企业入选全国百强茶叶企业,茶叶加工产值达亿元。

由此可见,我市茶叶规模化生产和产业化经营格局已初步形成。

2、品牌意识不断增强闽北茶叶企业秉承诚信、创新、奉献的企业精神,以诚信、品质、实价作为经营理念,通过改变传统茶叶经营模式,推行QSIS09000、IS014000、有机茶、绿色食品茶等认证,申请地理标志产品保护和申请商品商标,以可持续发展的诚信品牌连锁店为企业目标。

武夷岩茶和武夷大红袍位列中国十大名茶,“大红袍”品牌被认定为中国驰名商标;武夷星“大红袍”成为我省获“中国名牌农产品”称号的唯一茶产品;武夷岩茶肉桂连续两次捧回国家农业部名茶奖和中国农业博览会金奖;武夷山市骏德茶厂选送的骏德牌“金骏眉”荣获上海世博会名茶评优“红茶类”金奖。

武夷正山小种红茶连年获得德国BCS日本JAS和美国NOP国际有机认证,并荣获中国(芜湖)国际茶业博览会金奖,中国武夷山首届茶文化艺术节“正山小种”茶王奖。

众多荣誉的获得都是闽北茶企业努力成果的鉴证。

3、龙头企业不断壮大随着品牌效应的提高和企业实力的增强,加工企业集中度不断提高,形成了一批骨干型龙头企业。

近年来,全市已涌现出如武夷星茶业有限公司,武夷山市永生岩茶厂、建瓯市龙山茶业有限公司、建瓯市龙兴茶业有限公司、武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司、武夷山市湘江茶业有限公司等一批上规模、上档次、质量过硬的品牌龙头企业。

龙头企业的发展,有力地带动了整个产业的提升。

4、产品结构不断优化新产品成为茶市新的亮点。

茶叶结构变化总的趋势是:

普通红茶、中低档红茶市场占有率继续下降,高档红茶有一

定市场;花茶在经历了长足发展后总量正在减少;绿茶快速增长,绿茶中、名优茶发展快;乌龙茶快速发展;保健茶生产扩大,市场稳定;传统茶叶创新速度加快,茶产品结构正在朝优质、有机、特色方向发展,总体结构不断优化。

绿茶、红茶、乌龙茶的产量占茶叶的比重由1990年的%、%、%,

调整为2011年的%、%、%。

(三)闽北茶叶的市场与销售近年来,随着茶叶市场的繁荣,全市茶叶销售网点扩张到1000多个。

2011年限额以下单位及个体户茶叶销售额47271万元。

在开拓国内市场的同时,还形成以日本等东南亚为主,俄罗斯等欧美为辅的外销市场,产品销往五大洲60多个国家和地区,2011年茶叶出口额达亿元。

二、茶产业发展存在的主要问题

(一)茶叶生产规模化、产业化水平低,管理粗放我市茶园分布虽然比较集中,但多为农户分散经营。

目

前,建于20世纪60〜70年代的老茶园面积约20万亩,占茶园总面积的37%,建园基础较差,特别是早期建立的茶园,重数量轻质量,导致茶园产出水平低,影响茶叶质量以及机械化采摘和修剪的推广。

(二)茶叶加工规模化、标准化水平低茶叶企业特别是村级茶叶初制加工企业普遍存在规模小、标准化程度不高、粗放经营等问题,产业链以松散型为主,带动农户能力不够强。

企业技改投入少,现有加工厂房简陋、设备陈旧老化,制茶机械多数为八十年代设备,绿茶缺乏市场竞争力,经济效益不高。

目前,我市茶叶加工普遍存在家庭手工制作、规模小、技术含量低等缺陷,规模和实力都相对较弱,市场开拓能力不强,抗御市场风险的能力也比较弱,一定程度上制约了土地、资本、科技等要素作用的充分发挥。

主要表现:

一是茶叶作坊底子薄、起点低、初加工条件差,加工工艺不规范,设备陈旧,以致茶叶产品规格不统一,品质不稳定,科技含量不高,缺乏深度开发能力。

二是大批新生的民营茶叶企业和加工运销专业户,尚未完成资本原始积累,仍处于创业期,一些企业靠政府扶持生存,在茶叶新品开发和深加工方面与国内外差距较大,茶叶综合利用水平低。

三是企业经营管理和市场营销人才缺乏,制约企业和企业家素质提高。

四是企业制度创新和组织创新滞后,制约龙头企业健康发展。

(三)市场营销和组织管理处于低层次初级阶段,缺乏战略协同和创新意识

目前茶叶营销组织总体上以中间茶商、茶店及茶庄为主体。

他们各自为政,甚至相互排斥,进行价格恶性竞争,大多数企业缺乏专业的营销管理队伍,产供销一体的较大规模营销组织虽然近几年发展较快,但自营比重普遍偏低。

部分企业反映,目前企业普遍缺乏一线的生产技术员工和市场营销人员,茶产品同质化严重,忽略了市场竞争与产品差异化,多数茶企急功近利,缺乏做大做强品牌的勇气、决心和团结协作精神,对茶叶综合经济贡献度低。

(四)茶叶品种多、品牌杂、品质参差不齐,市场竞争力不强

我市茶企业生产规模小,茶叶加工简单,品种多,科技含量不高,品牌虽多,但叫得响的品牌却是凤毛麟角。

此外,标准不统一,好茶叶多,但品牌也多,价格上比较混乱。

全市目前真正意义上有影响力的品牌并不多,只有少数几家企业获得知名或著名商标,多数茶企业品牌意识仍不强,对广告宣传的资金投入较少。

行业内部的产品竞争由于尚未形成一个统一的茶叶价格定位机制,现已演变成较混乱的、激烈的“价格大战”。

部分商家甚至违背行业规则,恶意攻击竞争对手,消费者难辨真伪,假冒伪劣产品比比皆是,给整个行业带来负面影响,更为重要的是还伤害了消费者对闽北名茶的信心。

(五)缺乏资金和技术支持,发展后劲不足茶叶属于第一产业--农业,其生产加工企业普遍存在着规模小、机械化水平不高等情况,符合银行授信条件的企业为数很少,且授信规模明显偏小。

由于现金支付份额大,且货款回笼通过个人账户比例大,银行监控较难,因此省中行未将该行业授信列入小企业行列。

同时,由于茶叶专业技术服务体系不健全,专业技术人员少,工作经费缺乏,茶农渴望指导而得不到技术的及时支持,一定程度上制约了茶产业的发展。

据对26家茶叶加工企业的调查,企业科技活动人员136人,仅占全部从业人员的%。

42%的企业反映企业流动资金不能满足需要,62%的企业反映由于企业缺乏资金和人才等因素,导致本年度企业没有开展科技创新活动。

在开展科技创新活动中,只有60%勺企业有R&D经费支出。

(六)质量安全意识不强,监管机制不健全不少茶农和企业营销人员仅仅重视茶叶勺色、香、味、形,忽视制茶原材料勺质量,缺乏相关勺茶叶生产安全知识。

多数小规模茶厂设备陈旧,生产卫生条件差,检测设备缺乏或检测手段落后,很难落实有效勺源头监控,以致茶叶农药残留超标等问题有勺还难以解决。

同时,对茶叶生产过程中勺卫生质量、加工设备、环境检测以及茶园对农药化肥勺使用,部门监督时有缺位,严重制约了茶产业勺做大做强。

(七)农业保险未跟上产业发展步伐茶叶勺生产制作对于气候土壤有特殊勺内在要求,产量勺高低和质量勺好坏得益于天时、地利、人和,特别是容易受季节性自然天气勺影响,气候性风险大,谁也无法预料和掌控,商业性保险公司也不愿意承担这部分风险,而政府也未针对农业风险开办政策性保险公司专门承保此类风险,导致茶产业保险这项业务一直处于真空地带。

三、对策建议

(一)重视茶叶生产基地建设,发展规模化、标准化集约经营

全市现有茶园规模53万亩,这与目前产业的发展是相适应的,未来要做的就是在不影响生态环境的前提下,根据闽北特色,进行适度扩种,在面积上以改造为主,改造不适合的品种,推广应用新的有特色品种,改造低产低效茶园,提高优势品种的单产和品质;从可持续发展和环境友好型角度以及市场开拓出发,开展生态茶园和标准化茶园建设,进一步深化、细化,贯彻清洁化生产。

从产业观念的创新、产业流程的清洁循环、产业链条的延伸扩展,龙头企业的牵引带动方面入手,茶业管理部门应修整茶叶系列环节的薄弱部分,建立整体监督和管理体制。

通过科学合理使用农药和肥料,从源头上抓好茶叶的卫生质量安全,开展茶叶害虫无害化治理。

科学生产,稳定质量,进一步推行规模化标准化生产,稳定茶叶等级质量,严格卫生农残标准。

实现加工设备、工艺、工艺参数和操作规程标准化,大力研发茶叶新产品,实现产品的多元化。

(二)大力培育和发展龙头企业,加快产业化发展步伐培育和发展龙头企业是茶产业化发展的关键。

龙头企业具有规模效益的优势,表现在:

供货数量大、质量稳定、标准统一、信誉度高、机械设备利用率高、抵御市场风险能力强。

在茶产业化发展的过程中,龙头企业是关键环节。

那些大(规模大、带动面大)、高(技术水平高、附加值高)、多(多种所有制、多种形式)、基础雄厚、辐射面广、劳动生产率高的茶叶加工、销售和科技开发等企业,对于带动茶产业实现新的突破具有十分重要的作用。

一是根据我市茶产业的特点,建议推广“公司(龙头企业)+基地+农户”模式这种半松散半紧密型的联合方式,即以生产基地为依托组建集团公司,通过资本营运和资产重组,形成茶叶经营专业公司的龙头企业,与千家万户茶农连接起来,建立公司与农户的利益共同体。

龙头企业外连国内外市场,内连茶叶基地,基地加农户。

这种方式往往带有专业合作性质,通过利润纽带或产权纽带等形式把企业和农户连结成一个利益共同体。

二是加快茶产品深加工步伐。

通过龙头企业的带动,根据国内外茶叶市场需求多元化的特点,鼓励工商企业投资茶叶深加工领域,加快开发速溶茶、液态茶、保健茶、药用茶、食品茶等,重点发展茶多酚、茶色素、儿茶素等医药、化工原料,通过精深加工,提升茶产业的整体效益和竞争力。

(三)整合茶叶品牌资源,实施品牌质量推进战略做好做大做强茶产业,使之真正成为农业的第一支柱产业,必须走规模化、品牌化之路。

当前,茶叶市场竞争已进入品牌竞争时代。

茶产业、茶叶企业要提高竞争力,必须培育有特色、知名度高的品牌。

拥有好的品牌,实际上就拥有了一笔巨大的无形资产。

每一种地域名品都是当地的一张名片,现在各级政府对此都高度重视,有志向的企业要学会争取政府的支持,除了注册商标外,申请原产地域产品保护、中华老字号、中国驰名商标等,都会在某种程度上抑制品牌乱局,让自己的品牌凸显闪亮。

乌龙茶是闽北的特色产品,茶产业是闽北的特色产业,要打造“闽北茶都”,虽然闽北有这方面的优势和条件,但还不具备“都”的大气和内涵,必须树立长远的观念和坚定的信念,长期经营打造。

全力保护好“大红袍”、“武夷正山小种”、“政和工夫”、“政和白茶”等品牌。

要加快建立“品牌茶叶信誉网站”,在互联网上发布品牌茶生产、经营企业有关信息,通过提升规范经营、打击假冒伪劣产品等手段,加强保护、全面提升品牌茶的品质和信誉。

(四)开拓市场,培育流通载体

以茶文化鸣锣开道,积极探索广告、包装、展会、网络等多种营销方式,大力开拓市场。

一是加快市场体系建设,加大市场整顿力度,营造公平、安全、守信的市场环境。

二是积极争取和实施规模大、起点高、功能全、设施配套、辐射力强的专业茶叶贸易批发市场项目,建设面向国内外的茶叶交易市场、期货市场和茶叶拍卖市场,培植专业化的营销企业,构建闽北茶叶走向国际市场的多元渠道,使其成为闽、

浙、赣周边地区最大的茶叶集散地。

三是大力发展中介服务

组织,在大中城市设立销售窗口,发展总经销、总代理,做到国内外、省内外、城乡六个市场一齐抓,进一步畅通销售渠道。

坚持“先准入、后规范”的原则,引导茶商进市交易,努力营造公平、安全、守信的市场环境,确保茶商的合法权益。

四是进一步创新茶叶流通体系,大力培育和壮大茶叶流通经纪人队伍,扶持和鼓励茶叶连锁经营,加快区域性茶叶配送体系建设,积极申请茶叶产品“自营出口权”,开辟国外市场,拓宽流通渠道。

五是制定规划、建立综合评价体系,积极引导企业狠抓品牌建设,以品牌效益和规模效益占领市场,真正形成规模优势和品牌效应,加快茶产业化开发步伐。

课题负责人:

陈少华课题审稿人:

陈少华、林启煊

课题执笔人:

林品旺

2012年闽北全年茶叶总产量在万吨左右武夷茶2012年全年总产量在万吨左右

武夷山风景区内有三十六峰七十二座山岩九十九洞穴,茶园分布于景区的这72平方公里的范围内。

因地理环境的形成,景区内形成了不同的小气候环境,促进了武夷岩茶品质的风格多样化与品质优质化。

茶园有的分布于牛栏坑、慧苑坑、倒水坑等坑里;分布于流香涧、梧源涧等涧里;分布于水帘洞、螺丝洞等洞里;分布于九龙窠、竹窠、燕子窠等窠里;分布于十八寨、杜葛寨等寨里;以及各种山坳里。