高一语文必修三综合测评一.docx

《高一语文必修三综合测评一.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一语文必修三综合测评一.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

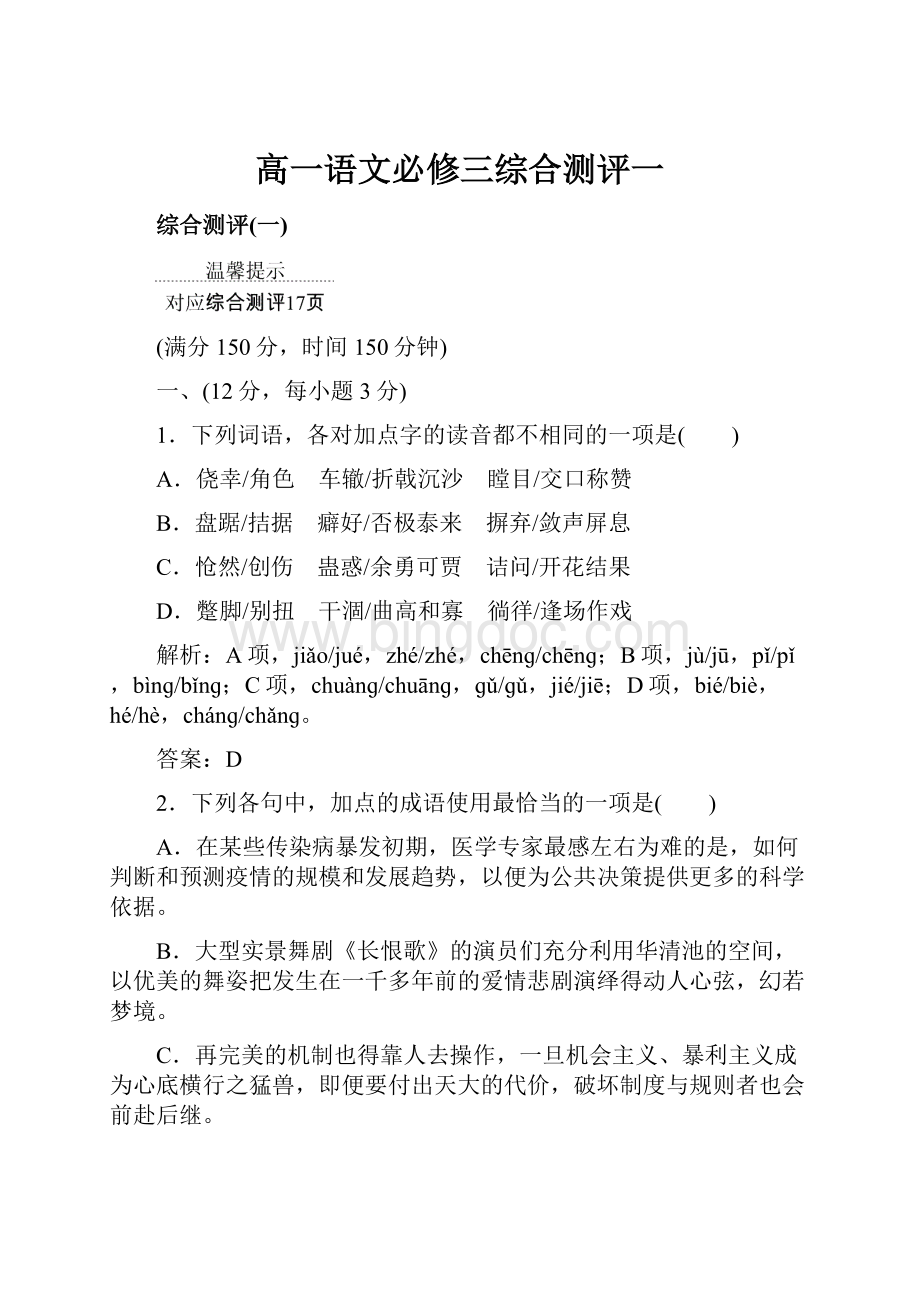

高一语文必修三综合测评一

综合测评

(一)

(满分150分,时间150分钟)

一、(12分,每小题3分)

1.下列词语,各对加点字的读音都不相同的一项是( )

A.侥幸/角色 车辙/折戟沉沙 瞠目/交口称赞

B.盘踞/拮据 癖好/否极泰来 摒弃/敛声屏息

C.怆然/创伤 蛊惑/余勇可贾 诘问/开花结果

D.蹩脚/别扭 干涸/曲高和寡 徜徉/逢场作戏

解析:

A项,jiǎo/jué,zhé/zhé,chēnɡ/chēnɡ;B项,jù/jū,pǐ/pǐ,bìnɡ/bǐnɡ;C项,chuànɡ/chuānɡ,ɡǔ/ɡǔ,jié/jiē;D项,bié/biè,hé/hè,chánɡ/chǎnɡ。

答案:

D

2.下列各句中,加点的成语使用最恰当的一项是( )

A.在某些传染病暴发初期,医学专家最感左右为难的是,如何判断和预测疫情的规模和发展趋势,以便为公共决策提供更多的科学依据。

B.大型实景舞剧《长恨歌》的演员们充分利用华清池的空间,以优美的舞姿把发生在一千多年前的爱情悲剧演绎得动人心弦,幻若梦境。

C.再完美的机制也得靠人去操作,一旦机会主义、暴利主义成为心底横行之猛兽,即便要付出天大的代价,破坏制度与规则者也会前赴后继。

D.广交会为企业提供了内外贸对接的契机,但这种对接不可能一挥而就,绝大多数出口企业由于不熟悉国内市场,即使有意内销也无从着手。

解析:

A项,“左右为难”,形容无论怎样做都有难处;C项,“前赴后继”,前面的人上去,后面的人就跟上去,形容奋勇前进,连续不断;D项,“一挥而就”应为“一蹴而就”。

“一挥而就”,形容才思敏捷,一动笔就写成。

“一蹴而就”,比喻事情轻而易举,一下子就能完成。

答案:

B

3.下列各句中,没有语病、句意明确的一项是( )

A.奥巴马说,每一个美国人均应享有“全面而富有竞争力”的教育,因为教育已经不仅仅是通向成功的道路,更是取得成功的先决条件。

B.有一个声音告诉我,我只是一个平凡的人,一个走在爱与恨、欢乐与痛苦、骄傲与自卑、泪水与微笑边缘的不甘寂寞的。

C.青少年沉湎于网络游戏甚至患上网瘾症,关键在于这些青少年对虚拟成就感的诱惑缺乏自我控制力是一个重要原因。

D.对记者的问题,有关部门负责人态度鲜明地作了答复:

一定认真调查,还原事情真相;严明纪律,处罚违纪人员;加强监督,净化从业环境。

解析:

B项,成分残缺,应为“走在……泪水与微笑边缘的不甘寂寞的人”;C项,句式杂糅,“关键在于”和“是一个重要原因”只用一种结构即可;D项,表意不明,有歧义,“记者的问题”,可能是记者存在的问题,也可能是记者提出的问题。

答案:

A

4.(广东省茂名市2011年第二次高考模拟)依次填入下面横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

近年来出现了所谓国学热。

________。

重要的不是意见之争,而是学理或技术性争论。

①就像自然生态需要多样性,不能随便说哪个物种是“坏的”,更不能随便认为哪种文化不应该存在。

②关于国学到底“好不好”这样的问题几乎没有意义。

③但居然演变成一种“轻浮”的文化争论,这就让人失望了。

④何况国学存在数千年,自有其伟大力量和深刻道理。

⑤过于随便地进行批判,没有任何建设性。

⑥国人对国学有兴趣,本是理所当然的事。

A.⑥④②③①⑤ B.②①④⑤③⑥

C.②①⑤③④⑥D.⑥③⑤①④②

解析:

第一步,确定首句。

比较⑥②两句,其中第⑥句中的“有兴趣”跟“国学热”在内容上紧密相联,故选⑥。

第二步,根据句子间的逻辑关系确定句序。

第⑥句中的“本是”与第③句的“但”构成转折关系;第③句中的“‘轻浮’的文化争论”与第⑤句中的“随便地进行谈判”在内容上紧密相联;而第①句是通过打比方的方法对第⑤句的解说;第①句与第④句构成递进关系。

故选D。

答案:

D

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成5~7题。

唐诗如瓷,宋词似纱

王婷婷

唐诗宋词,中国历史长河中熠熠生辉的双子星座。

打开一本唐诗集,仿佛走进了一座瓷器馆,高贵的瓷器穿越时空,静静展示它们的美。

它们带着岁月的味道,什么都不能掩饰它们的光辉。

无论典雅、活泼、庄重、灵动,都动人心弦;无论长短,都精致细腻。

只有那样伟大的时代,能造就那样伟大的美。

唐诗讲究对仗,讲究押韵,讲究形音意的统一;瓷器讲究形态,讲究对称,讲究形态花纹色彩的和谐。

瓷器讲究好料,上好的泥料是千百年地质变迁土质沉积的结果,有了好料,想做什么,信手拈来,再细细地塑形,上彩,描花,精打细磨,直至烧出成品。

唐诗也是文化沉积的结果,是反复推敲凝练的文学结晶。

唐诗和瓷器都讲究韵味,火候不足,意犹未尽;火候太过,意趣直白。

只有炼成“雨过天晴云破处,诸般颜色作将来”,才是最佳状态。

诗和瓷作为灵感之作,是用料、手法、火候都恰到好处,仿佛无意之间,却又浑然天成。

唐诗和瓷器,是中国人的哲学,无论长短大小,悲喜情仇,都不能失去分寸方圆。

中国人讲究心有城府,无论里面多么五光十色,表面永远整整齐齐;一首诗看来几十个字平淡无奇,意味却一延千里,像中国的象棋,尺寸之间的棋盘,承载着金戈铁马,平淡间蕴藏万千气象。

宋词是袅袅轻烟,是细语醉花荫,是一段闲愁,剪不断,理还乱,直触灵魂;无论远看近看,都是艺术品。

红楼里面讲纱窗的上品叫做软烟罗,因为用它们“做了帐子,糊了窗屉,远远地看着,就似烟雾一样”。

软烟罗有四个颜色:

一样雨过天晴,一样秋香色,一样松绿色,一样就是银红色。

它又叫做“霞影纱”,美丽的名字,美丽的纱。

宋词深沉伤感、激昂活泼,大江东去、晓风残月;美丽的词牌,也在缥缈流动间。

宋词确像中国的散文诗。

它以它的柔软和伤感、它的淡淡情怀触动我们的心灵。

它似乎更随意,更容易上口,虽然词牌名规定了它的形式。

宋词是繁华之后的繁华,梦境之上的梦境。

只有宋朝这样雍容华贵的朝代,才能产生这样直逼心灵的作品。

很庆幸生在中国,继承了这样的文化。

唐诗如瓷,宋词似纱,唐诗宋词的美丽,足以让我们驻足观赏,至少值得每一个国人由衷地尊重。

(节选自《读者》,原文有删改)

5.下列对唐诗与瓷的相似点的判断分析,不正确的一项是( )

A.和谐性——唐诗讲究形音意的统一,瓷器讲究形态花纹色彩的和谐,都是形与神的协调统一。

B.积淀性——瓷器泥料是千百年地质变迁土质沉积的结果,唐诗是反复推敲、文化沉积的文学结晶。

C.火候性——唐诗和瓷器都讲究韵味,火候不足,意犹未尽;火候太过,意趣直白:

都讲求恰到好处。

D.丰富性——面整整齐齐内悲喜情仇,外平淡无奇里五光十色,外分寸方圆意味却一延千里。

解析:

丰富性的相似点分析错了,应为:

外分寸方圆内悲喜情仇,面整整齐齐里五光十色,外平淡无奇意味却一延千里。

答案:

D

6.下列各句,不能体现“宋词确像中国的散文诗”这句话内涵的一项是( )

A.宋词深沉伤感、激昂活泼,大江东去、晓风残月,风格多样。

B.宋词触动我们心灵的,正是以它的柔软和伤感、它的淡淡情怀。

C.宋词似乎更随意,更容易上口,虽然词牌名规定了它的形式。

D.宋词作为一种艺术形式,是繁华之后的繁华,梦境之上的梦境。

解析:

此项是对宋词的地位、艺术价值的评价,与“散文诗”的评语是并列的情况。

答案:

D

7.下列各项表述,符合原文意思的一项是( )

A.“唐诗如瓷,宋词似纱”是说唐诗形式整齐、内容豪放,宋词形式灵活、内容柔软。

B.唐诗宋词都像中国的象棋,尺寸之间的棋盘,承载着金戈铁马,平淡间蕴藏万千气象。

C.写软烟罗的四种颜色:

蓝色、秋香色、松绿色、银红色,是用以形容宋词风格多样。

D.唐诗虽也动人心弦,但只有产生于宋朝这样雍容华贵的朝代的宋词才能直逼人心灵。

解析:

A项,唐诗“内容豪放”无中生有,错;B项,这句话只是说唐诗,因为此喻紧扣的是唐诗的外形整齐性;D项,判断武断。

答案:

C

三、(9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成8~10题。

鲜于侁,字子骏,阆州人。

性庄重,力学,举进士。

庆历中,天下旱,诏求言。

侁推灾变所由兴,又条当世之失有四,其辞恳实。

唐介与同乡里,称其名于上官,交章论荐。

调黟令,奸民汪氏富而狠,横里中因事抵法,群吏罗拜曰:

“汪族败前令不少,今不舍,后当贻患。

”侁怒,立杖之,恶类屏迹。

通判绵州。

绵处蜀左,吏狃贪成风,至课卒伍供薪炭、刍豆,鬻果蔬多取赢直。

侁一切弗取,郡守以下效之。

万年令不任职,系囚累百,府使往治,数日,空其狱。

除利州路转运判官。

“助役法”行,诏诸路各定所役缗钱,利州转运使李瑜定四十万。

侁争之曰:

“利州民贫地瘠,半此可矣。

”瑜不从。

时诸路役钱皆未就,神宗是侁议,谕司农曾布使颁以为式。

因黜瑜,而升侁副使。

部民不请青苗钱,安石遣吏廉按,且诘侁不散之故。

侁曰:

“青苗之法,愿取则与,民自不愿,岂能强之哉!

”

周永懿守利州,贪虐不法。

前使者畏其凶,莫敢问,侁捕械于狱,流之衡湘。

二税输绢绵,侁奏听民以畸零纳直。

其后有李元辅者,辄变而多取之,父老流涕曰:

“老运使之法,何可改?

”盖侁之侄师中亦居是职,故称“老”以别之。

徙京东西路。

河决澶渊,而议欲勿塞,侁言:

“东州汇泽惟两泺,夏秋雨淫,犹溢而害,若纵大河注其中,民为鱼矣。

”作《议河书》上之,神宗嘉纳。

时王安石、吕惠卿当路,正人多不容。

侁曰:

“吾有荐举之权,而当路非贤,耻也。

”故凡所荐皆守道背时之士。

元丰二年召对,命知扬州。

苏轼自湖州赴狱,亲朋皆绝交,道扬。

侁往见,台吏不许通。

或曰:

“公与轼相知久,其所往来书文,宜焚之勿留,不然,且获罪。

”侥曰:

“欺君负友,吾不忍为,以忠义分谴,则所愿也。

”为举吏所累,罢主管西京御史台。

哲宗立,念东国困于役,吴居厚掊敛虐害,窜之,复以侁使京东。

司马光言于朝曰:

“以侁之贤,不宜使居外。

顾齐鲁之区,凋敝已甚,须侁往救之,安得如侁百辈,布列天下乎?

”士民闻其重临,如见慈父母。

除集贤殿修撰、知陈州。

居无何,卒,年六十九。

(节选自《宋史·鲜于侁传》)

8.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.至课卒伍供薪炭、刍豆 课:

征收。

B.谕司农曾布使颁以为式式:

标准。

C.且诘侁不散之故诘:

调查。

D.吴居厚掊敛虐害,窜之窜:

放逐。

解析:

“诘”是“责问”的意思。

答案:

C

9.下面四组句子中,分别表现鲜于侁“秉公执法”和“心系百姓”的一项是( )

A.①立杖之,恶类屏迹

②郡守以下效之

B.①青苗之法,愿取则与

②利州民贫地瘠,半此可矣

C.①凡所荐皆守道背时之士

②侁奏听民以畸零纳直

D.①侁捕械于狱,流之衡湘

②作《议河书》上之

解析:

A项,“郡守以下效之”表明鲜于侁率先垂范的影响和结果;B项,“青苗之法,愿取则与”属于鲜于侁辩解托辞;C项,“凡所荐皆守道背时之士”表明鲜于侁不畏权臣,举荐贤才。

答案:

D

10.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.黟县奸民汪氏横行乡里,犯法当究,下属官吏心存畏惧,劝说鲜于侁释放汪氏,鲜于侁当即惩处汪氏,取得了以儆效尤的效果。

B.神宗施行“助役法”,李瑜好大喜功,不顾民情,最终因没有完成预定目标而被贬黜;鲜于侁立足实情,心系民生,得到神宗的肯定。

C.黄河在澶渊决口,有人认为可以弃置不管,鲜于侁说明放纵黄河水的危害,并且上书陈奏,神宗称赞并采纳了他的建议。

D.苏轼因事获罪,亲戚朋友都和他断绝交往,鲜于侁特地从扬州去看望他,有人劝说他烧掉往来的书信,他坚持立场,最终受到牵连。

解析:

D项“最终受到牵连”与文意不符。

答案:

D

【参考译文】

鲜于侁字子骏,阆州人。

性情庄重,刻苦学习,考中进士。

庆历年间,天下大旱,皇上下诏征求直言。

鲜于侁推究灾变形成的原因,又分条陈述当世的失误有四个方面,他的话恳切符合实际。

唐介和他是同乡,在上级官吏前称赞他,接连上书推荐他。

调任黟县令,奸民汪氏富有而狠毒,横行乡里,因事犯法,官吏们都来拜见说:

“汪氏家族败坏了不少前任的县令,现在不放了他,会给以后留下祸患。

”鲜于侁发怒,立刻杖打他,恶人都隐没了踪迹。

后任绵州通判。

绵州在蜀州的左边,官吏因袭旧风贪污成风,甚至要士卒供给他们木炭、草豆,卖水果蔬菜多收取余利。

鲜于侁一切都不拿取,知州以下的官吏都效法。

万年县令不能胜任职责,拘押的囚犯积压过百,官府让(鲜于侁)前去处理,几天之后,使监狱一空。

任利州路转运判官。

“助役法”实行,下诏各路分别定出助役缗钱数额。

利州转运使李瑜定了四十万。

鲜于侁争论说:

“利州百姓贫困土地贫瘠,有这一半就行了。

”李瑜不听。

当时各路所确定的役钱都没有完成,神宗肯定鲜于侁的意见,告诉司农曾布让他颁布下去作为标准。

因此贬黜李瑜,提升鲜于侁任副使。

所属百姓不要青苗钱,王安石派官吏查访处理,并且责问鲜于侁不发青苗钱的缘故。

鲜于侁说:

“青苗法规定,愿意借的就借,百姓不愿借,怎能强迫!

”

周永懿守利州,贪婪暴虐不守法纪。

前任使臣害怕他的凶恶,不敢追究他,鲜于侁把他捉到狱中,流放到衡湘。

二税要交纳绢和丝绵,鲜于侁奏请听任百姓用零星绢绵交纳绢税。

后来有一叫李元辅的人,总是变着法多收取,父老们流泪说:

“老运使立下的规矩,怎么能改变呢?

”鲜于侁的侄子鲜于师中也任这个职务,所以称他“老”来区别。

调到京东西路,黄河在澶渊决口,但有朝臣议论想不堵塞,鲜于侥说:

“东部州汇聚水的仅有两个水滩,夏秋季雨水过多,尚且溢出造成危害,如果放纵大河水入,百姓就成为鱼了。

”作《议河书》呈上,神宗称赞并采纳了他的建议。

当时王安石、吕惠卿当政,正直的人大多不被容纳。

鲜于侁说:

“我有荐举的权力,但当朝者不是贤才,我感到羞耻。

”凡他所举荐的人,都是正直不合时宜的人。

元丰二年,召他入对,任命他知扬州。

苏轼从湖州入狱,亲戚朋友都和他断绝交往,路过扬州。

鲜于侁前去见他,台吏不让他见。

有人说:

“你和苏轼相知很久,那些往来的书信,应该烧掉不要留下,否则将会获罪。

”鲜于侁说:

“欺骗君主辜负朋友,我不忍心这样做,因为忠义分担谴责,是我所愿。

”被举吏所牵累,罢为西京御史台主管。

哲宗即位,想到东部地区被役法所困,吴居厚聚敛残害百姓,放逐了他,又让鲜于侁出使京东。

司马光在朝廷上说:

“以鲜于侁的贤才,不该让他居于外任。

看看齐鲁地区,已经非常凋敝,必须鲜于侁去救助,怎样才能得到一百个像鲜于侁这样的人,分布在天下呢?

”士人百姓听说他又来了,像见到慈父慈母一样。

授官做集贤殿修撰,知陈州。

不久,去世,年六十九岁。

四、(共23分)

11.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)侁推灾变所由兴,又条当世之失有四,其辞恳实。

(3分)

译文:

__________________________________________________

_______________________________________________________

(2)万年令不任职,系囚累百,府使往治,数日,空其狱。

(4分)

译文:

__________________________________________________

_______________________________________________________

(3)安得如侁百辈,布列天下乎?

(3分)

译文:

__________________________________________________

_______________________________________________________

解析:

注意“推”“条”“恳”“任”“系”“空”“安”“辈”“布”等词语的翻译和句式特点。

答案:

(1)鲜于侁推究灾变形成的原因,又分条陈述当世的失误有四个方面,他的话恳切符合实际。

(2)万年县令不能胜任职责,拘押的囚犯积压过百,官府让(鲜于侁)前去处理,几天之后,使监狱一空。

(3)怎样才能得到一百个像鲜于侁这样的人,分布在天下呢?

12.(2011年湖北省黄冈市适应性考试)阅读下面两首宋诗,然后回答问题。

(8分)

城 南

曾 巩

雨过横塘①水满堤,乱山高下路东西。

一番桃李花开尽,唯有青青草色齐。

西 楼

曾 巩

海浪如云去却回,北风吹起数声雷。

朱楼四面钧疏箔②,卧看千山急雨来。

【注】 ①横塘,古塘名,在今南京城南秦淮河畔。

②箔,用苇或秫秸织成的帘子。

(1)《城南》最后两句运用了什么表现手法?

请作简要分析。

(4分)

答:

____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(2)两首诗都描写了“雨”景,但写“雨”的侧重点不同,给人印象各异。

请作简要分析。

(4分)

答:

____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

解析:

(1)题考查学生鉴赏文诗歌表达技巧的能力,

(2)题考查学生鉴赏文学作品的形象的能力。

作答时要联系诗歌内容加以分析。

答案:

(1)运用了对比手法,将暴雨过后零落殆尽的桃李与翠绿齐整的青草对比,赞扬了青草难以摧毁的顽强精神。

暗示了桃李虽艳丽而生命力却很弱,青草虽很朴素而生命力甚强的哲理。

(2)《城南》着重写雨后桃李零落和青草翠绿的景色,富有阴柔之美。

《西楼》主要写雨前风吹云涌、海奔雷鸣的景象,具有阳刚之美。

13.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(两题任选一题)(5分)

(1)登高而招,________________,而见者远;顺风而呼,________________,而闻者彰。

假舆马者,________________,而致千里;假舟楫者,________________,而绝江河。

________________,善假于物也。

(《荀子·劝学》)

(2)________________,渚清沙白鸟飞回。

________________,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,__________。

(杜甫《登高》)

________________,荒于嬉;行成于思,________________。

(韩愈《进学解》)

解析:

本题重点考查默写常见的名句名篇的能力,需要结合上下文准确填写。

有错别字该空不给分。

答案:

(1)臂非加长也 声非加疾也 非利足也 非能水也 君子生非异也

(2)风急天高猿啸哀 无边落木萧萧下 潦倒新停浊酒杯 业精于勤 毁于随

五、(22分)(两题任选一题)

(一)文学类文本阅读(22分)

阅读下面的文字,完成14~17题。

烟花三月下扬州

熊召政

①扬州古称广陵,人们又叫它维扬。

清代之前,扬州因靠着大运河,一向被誉为南北枢纽,淮左名邦。

以今天的地理概念,扬州在苏北,不属江南。

但古人自北方舟船而来,一入扬州,心理上便感觉到了江南。

江南是以长江为界的,从这层意义上,扬州不算江南,但它处在淮河以南,属不南不北之地,且扬州的人文风气,山水风光,都是近南而远北。

杜牧写扬州的诗句“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”,便绝不是凛冽的北地所能产生的情境了。

②历史上的扬州,自隋至清一千多年间,虽屡遭兵燹,却不掩其繁华锦绣的气象。

大凡一个城市,就像一个人那样,命运各异,有好有坏。

扬州属于那种“贵人多难”一类,但每遭蹂躏之后,它总能顽强地恢复生气。

“大难不死,必有后福”,这八字用在扬州身上,也是合适的。

③记载扬州古时的繁华,典籍甚多,但最好的要数清代李斗撰著的《扬州画舫录》了。

杭州、苏州乃人间天堂,值得记述的盛事比扬州还要多。

但无论是张岱的《西湖梦寻》还是顾禄的《桐桥倚棹录》,都不及李斗的这本书。

④古扬州最令人向往的地方,当在小秦淮与瘦西湖两处。

其繁华、其绮丽、其风流、其温婉,《扬州画舫录》皆记述甚详。

西湖之名借于杭州,秦淮之名借于南京,但前头各加一“瘦”与“小”字,便成了扬州的特色。

我一直揣摩扬州人的心理,天底下那么多响亮的词儿,他们为何偏爱“瘦”与“小”呢?

这两个字用之于人与事,都不是好意思。

我们说:

“这个人长得又瘦又小”,便有点损他不堪重用;说:

“他专门做小事儿”,便暗含了鼠目寸光。

时下有种风气,无论是给公司取名,还是为项目招商,均把名头拔得高高的。

照这个理儿,瘦西湖完全可叫“大西湖”或“金西湖”,小秦淮也可叫“中国秦淮”或“银秦淮”了。

古扬州城中,虽然住了不少点石成金的商人,但铜臭不掩书香,负责给山水楼台命名的,肯定还是李斗这样的秀才。

这两处名字最令人寻味:

西湖一瘦,便有了尺水玲珑的味道;秦淮一小,也有了小家碧玉的感觉。

如此一来,山水就成了佳丽一族,而扬州城也就格外地诗化了。

⑤如是,话题就回到“烟花三月下扬州”上头,知道扬州的地理与历史,就知道什么季节到扬州最好。

因为没有红枫,更没有与红枫相配的壮阔逶迤的峰峦沟壑,秋老时分到扬州的意义就不大。

杜牧说“秋尽江南草未凋”,未凋并不等于葳蕤,失了草木欣欣的气象。

莺歌燕舞的三月却不一样:

那杨柳岸畔的水国人家,那碧波深处的江花江草,园林台榭、寺观舫舟,一色儿都罩在迷离的烟雨之中。

此时的扬州,那些硬硬的房屋轮廓都被朦胧的雨雾软化了下来,曲折的小巷浮漾着兰草花的幽香。

湖上的画舫,禅院的钟声,每一个细节上,都把江南的文章做到了极致。

⑥“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,这样的句子把我们东方人的审美意趣,写得如同梦境。

在三月的扬州,我们是可以寻到这种梦境的。

⑦为了这梦境,我曾动了烟花三月下扬州的念头。

2007年,我打听何处可以雇一条船,邀二三好友于黄鹤楼下出发,一路吟诗作画,听琴吹箫到扬州去。

结果人家告诉我,现在从武汉到扬州,根本无水路可通。

后来打听到,从杭州或苏州出发,可从运河到达扬州。

我又来了兴趣,让朋友去觅一只画舫。

事情也未做成,其因是这一段运河虽然畅通,但除了运送货物的商船,渡客的帆舟早就绝了踪迹。

⑧由此我想到,坐一条船于烟雨濛濛的江上,去拜访唐代的扬州,已是完全不可能了。

扬州的繁华还在,但唐代的风流不再。

若有意去欣赏今日生机勃勃的扬州,只能自驾车从高速路上去了。

(选自《中国小记》,有删改)

14.下列表述不符合原文意思的一项是(3分)( )

A.与凛冽阔大的北地气象相比,扬州城的景色显得温婉绮丽。

B.扬州在历史上虽屡经战乱,但繁华气象却并未因此衰减。

C.烟雨迷离的扬州城诗意盎然,体现了东方人的审美意趣。

D.作者以古衬今,满怀深情地赞美了今日生机勃勃的扬州。

解析:

解答此题,首先要认真阅读全文,分析概括出文意的中心思想,本文表达的是对古代扬州的喜爱,对今天只剩下繁华的扬州的遗憾;其次,要认真分析各选项,找出选项在文中的相应语句,比较研究,从而确定选项表述的正确或错误。

D项,“满怀深情地赞美了今日生机勃勃的扬州”文中并无此意。

答案:

D

15.文中加点处是唐诗名句,请任选两处,简要分析其在文章结构中的作用。

(6分)

答:

____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

答案:

①“烟花三月下扬州”是作者谋篇布局的着眼点,在结构上收束上文,引起下文,有贯通全文的作用。

②“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”,在结构上总结第一段,意在和北地风光进行对比。

③“秋尽江南草未凋”在结构上承上启下,意在