化学 燃料及其利用练习题基础提高难题汇总含答案经典.docx

《化学 燃料及其利用练习题基础提高难题汇总含答案经典.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化学 燃料及其利用练习题基础提高难题汇总含答案经典.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

化学燃料及其利用练习题基础提高难题汇总含答案经典

【化学】燃料及其利用练习题基础、提高、难题_汇总(含答案)经典

一、燃料及其利用选择题

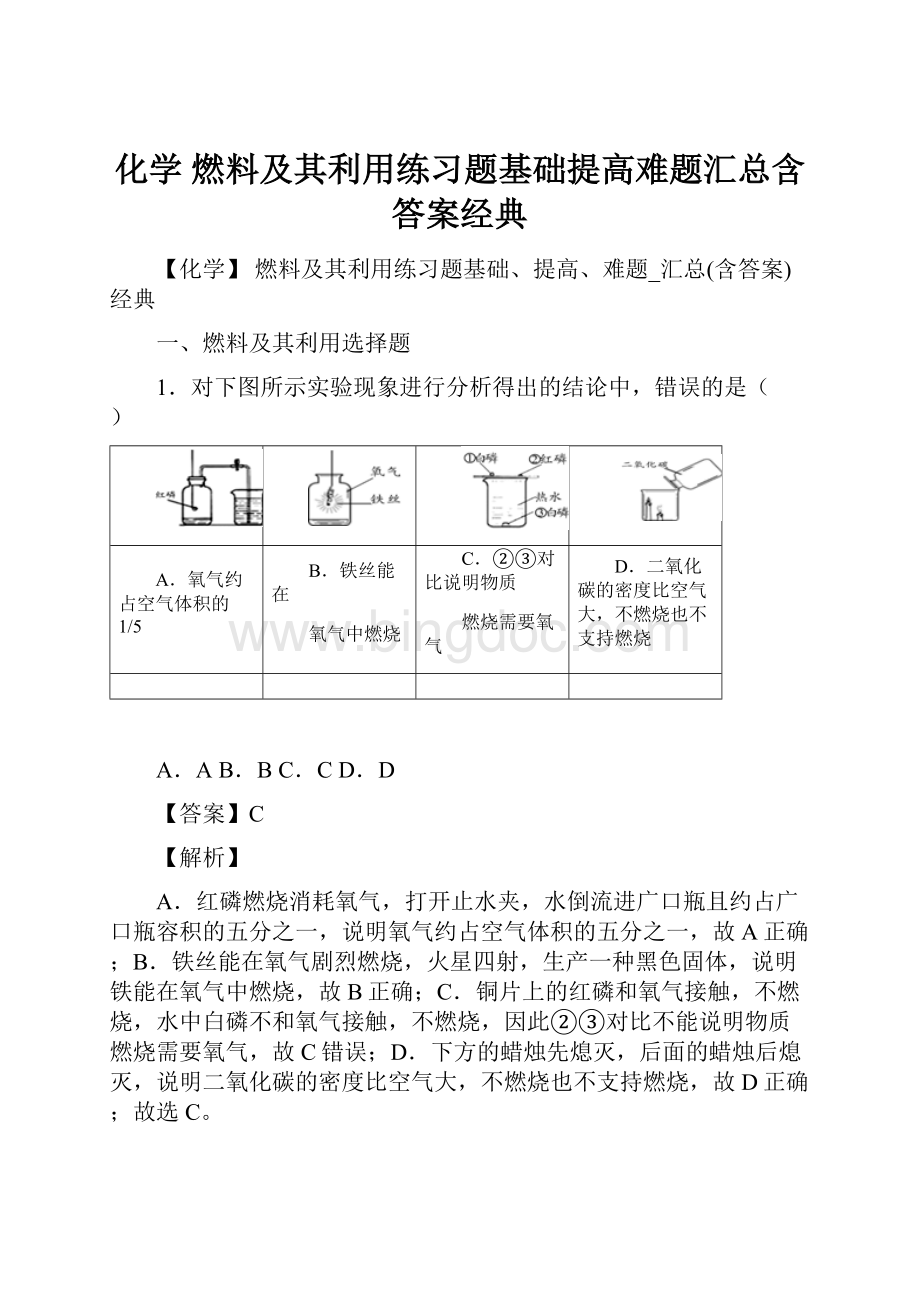

1.对下图所示实验现象进行分析得出的结论中,错误的是( )

A.氧气约占空气体积的1/5

B.铁丝能在

氧气中燃烧

C.②③对比说明物质

燃烧需要氧气

D.二氧化碳的密度比空气大,不燃烧也不支持燃烧

A.AB.BC.CD.D

【答案】C

【解析】

A.红磷燃烧消耗氧气,打开止水夹,水倒流进广口瓶且约占广口瓶容积的五分之一,说明氧气约占空气体积的五分之一,故A正确;B.铁丝能在氧气剧烈燃烧,火星四射,生产一种黑色固体,说明铁能在氧气中燃烧,故B正确;C.铜片上的红磷和氧气接触,不燃烧,水中白磷不和氧气接触,不燃烧,因此②③对比不能说明物质燃烧需要氧气,故C错误;D.下方的蜡烛先熄灭,后面的蜡烛后熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大,不燃烧也不支持燃烧,故D正确;故选C。

2.中学生应该有一定的安全意识,下列做法符合安全要求的是( )

A.加油站内禁止接打手机

B.熄灭酒精灯时,用嘴吹灭

C.用甲醛溶液浸泡海鲜

D.稀释浓硫酸时,将水注入浓硫酸中

【答案】A

【解析】A、加油站内空气中漂浮着大量的可燃性的气体,遇到明火可能会发生爆炸,接打手机会产生电火花,所以应该杜绝一切明火,正确;B、熄灭酒精灯时,要用灯帽盖灭,不能用嘴吹灭,以防发生火灾,错误;C、甲醛有毒,能破坏蛋白质的结构,不但对人体有害,而且降低了食品的质量,错误;D、实验室稀释浓硫酸的正确方法是:

必须将浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中,同时用玻璃棒不断搅动液体,以使热量及时地扩散。

一定不能把水注入浓硫酸中,错误。

故选A。

3.下列有关材料的说法正确的是

A.玻璃——无机非金属材料B.有机玻璃——复合材料

C.玻璃钢——无机材料D.棉花——合成纤维

【答案】A

【解析】A、玻璃属于无机非金属材料,正确;B、有机玻璃是一种塑料,属于有机合成材料,错误;C、玻璃钢是由塑料与玻璃纤维复合而成的,属于复合材料,错误;D、棉花属于天然纤维,错误。

故选A。

点睛:

通常把材料分成四大类:

金属材料、无机非金属材料、合成材料和复合材料。

金属材料包括金属单质与合金;无机非金属材料主要为无机盐,如玻璃、陶瓷等;

合成材料包括塑料、合成橡胶、合成纤维;复合材料是把多种材料复合在一起得到的一种具有特别性能的材料。

4.下列图标与燃烧和爆炸无关的是( )

A.

B.

C.

D.

【答案】D

【解析】

【详解】

A、图中标志是易燃物,与燃烧有关,故A错。

B、图中标志是禁止携带火种,与燃烧有关,故B错。

C、图中标志是易燃氧化物,与燃烧有关,故C错。

D、图中标志是节约用水,与燃烧无关,故D正确。

故选D。

5.如图为某一反应的微观示意图,下列说法正确的是( )

A.该反应物的分子个数比为1:

3

B.该反应的化学方程式CH4+O2

CO2+H2O

C.反应前后分子的种类、数目都改变

D.点燃X前,要先检验其纯度,以防止爆炸

【答案】D

【解析】

【分析】

根据反应的微观示意图,X是甲烷,Y是氧气,Z是二氧化碳,W是水,反应的化学方程式是:

CH4+2O2

CO2+2H2O。

【详解】

A、根据化学方程式可知:

该反应物的分子个数比为1:

2,故A错误;

B、反应方程式应遵循质量守恒定律,该方程式未配平,且缺少反应条件,故B错误;

C、对比反应前后微粒的变化,分子的种类改变,分子的数目没有改变,故C错误;

D、X是甲烷气体,具有可燃性,在点燃甲烷气体前,要检验其纯度,以防止爆炸,故D正确。

故选D。

6.下列关于燃烧和灭火的说法,不正确的是( )

A.将木柴架空燃烧,目的是增大可燃物与氧气的接触面积,促进燃烧

B.降低可燃物的着火点是灭火的一条途径

C.救火时,不要贸然打开所有门窗,以免空气对流促进火势蔓延

D.逃离火灾现场时,可用湿毛巾捂住口鼻,并尽量贴近地面逃离

【答案】B

【解析】

A、将木柴架空燃烧,能增大可燃物与氧气的接触面积,促进燃烧,正确;B、可燃物的着火点是物质的固有属性,无法改变,错误;C、救火时,不要贸然打开所有门窗,否则空气流通,使氧气更充足,火势更旺,会导致火势迅速蔓延,不利于灭火,正确;D、湿毛巾有类似防毒面具作用,用湿毛巾捂住口鼻能防止吸入燃烧时生成的烟尘;气体受热密度变小,有毒气体上升聚集在高处,故要尽量贴近地面逃离,正确。

故选D。

7.分类是研究物质的常用方法,如图是纯净物、单质、化合物、氧化物之间关系的形象表示,若整个大圆圈表示纯净物,则下列物质属于Z范围的是( )

A.红磷B.干冰C.乙醇D.铁锈

【答案】B

【解析】

【分析】

纯净物包括单质和化合物,氧化物属于化合物。

【详解】

A、由图可知,X为单质,Y为化合物,Z为氧化物。

A.红磷为单质,故A不正确;

B、干冰为固体的二氧化碳,为氧化物,故B正确;

C、乙醇化学式为C2H5OH,属于化合物,但不属于氧化物,故C不正确;

D、铁锈为混合物,故D不正确。

故选B。

8.某无色气体可能含有CO2、CO、H2中的一种或几种,依次进行以下实验(假设每步反应均完全进行);①通过赤热的炭层后,恢复到原状态,气体体积不变;②通过灼热的CuO时,固体变成红色;③通过白色CuSO4粉末时,粉末变成蓝色晶体;④通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊.下列判断正确的是()

A.原混合气体中一定含有CO2、CO、H2

B.原混合气体中一定没有CO2,一定含有H2和CO

C.原混合气体中一定含有H2和CO2,可能含有CO

D.实验过程中一定没有CO2生成

【答案】B

【解析】

【分析】

赤热的碳会和二氧化碳反应生成一氧化碳,体积增大一倍;能使氧化铜变红色的气体具有还原性;无水硫酸铜遇水变蓝色,二氧化碳会使澄清石灰水变浑浊,根据各气体的性质进行推导验证.(气体在相同温度和压强下,体积相同,分子数也就相同)。

【详解】

碳和二氧化碳反应会生成一氧化碳,会使气体体积增大一倍,根据①可知,混合气通过碳后气体体积不变,可以知道混合气中一定不含二氧化碳;②通过氧化铜后,固体变成红色,说明混合气中存在还原性气体,③无水硫酸铜变蓝,说明通过氧化铜后生成了水,可以确定原混合气中有氢气,④澄清石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳,可以确定原混合气中有一氧化碳,所以可以确定原混合气中一定没有二氧化碳,一定含有氢气和一氧化碳,故B正确,通过①的分析可以确定混合气中没有二氧化碳,根据④的分析可知生成物中有二氧化碳,故D错误。

故选B

【点睛】

利用所要鉴别物质的性质差别,设计实验,实验中出现明显的现象差异,达到鉴别物质的目的。

9.学习化学是为了形成正确的化学观。

下列有关化学的观点错误的是

A.摩拜单车、小黄车等共享单车有利于人们低碳出行,更好地保护环境

B.垃圾是放错地方的资源

C.焚烧秸秆不会造成雾霾

D.研制可降解塑料可解决白色污染问题

【答案】C

【解析】

A、摩拜单车、小黄车等共享单车有利于人们低碳出行,有利于保护环境,正确;B、垃圾中有许多有用的资源,可分类回收综合利用,垃圾是放错地方的资源,正确;C、焚烧秸秆会产生大量的空气污染物,是形成雾霾天气的主要原因之一,错误;D、研制可降解塑料可解决白色污染问题,正确。

故选C。

10.要使如图装置中的小气球鼓起来,则使用的固体和液体可以是()

①锌和稀硫酸;②石灰石和盐酸;③硝酸铵和水;④固体氢氧化钠和水

A.①②B.①②④C.①④D.①③④

【答案】B

【解析】

【分析】

要使如图装置中的小气球鼓起来,需要瓶内部压强增大,途径有:

(1)温度升高、

(2)产生气体。

【详解】

①锌和稀硫酸反应生成硫酸锌溶液和氢气,有气体生成,能使装置中的小气球鼓起来,故①正确;

②石灰石和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳气体,有气体生成,能使装置中的小气球鼓起来,故②正确;

③硝酸铵溶于水吸热,温度降低,不能使装置中的小气球鼓起来,故③错误;

④固体氢氧化钠溶于水放出大量的热,装置内空气受热膨胀,能使装置中的小气球鼓起来,故④正确;

综上,①②④能使图中装置中的小气球鼓起来。

答案选B。

【点睛】

注意固体氢氧化钠、浓硫酸、氧化钙遇水会放出大量热,硝酸铵、硝酸钾溶于水与吸收热量。

11.下列关于燃烧和灭火的说法,不正确的是

A.将木柴架空燃烧,目的是增大可燃物与氧气的接触面积,促进燃烧

B.逃离火灾现场时,可用湿毛巾捂住口鼻,并尽量贴近地面逃离

C.救火时,不要贸然打开所有门窗,以免空气对流促进火势蔓延

D.油锅着火,用锅盖盖上,是为了降低可燃物的温度

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A.使燃料充分燃烧的方法有:

提高氧气的浓度,增大可燃物与氧气的接触面积,将木柴架空燃烧,目的是增大可燃物与氧气的接触面积,促进燃烧,选项A正确;

B.着火时,热气上升,逃离火灾现场时,可用湿毛巾捂住口鼻,并尽量贴近地面逃离,以尽量少吸入有害气体和烟尘,选项B正确;

C.救火时,不要贸然打开所有门窗,以免空气对流使火势蔓延,与氧气接触更充分,燃烧更旺,选项C正确;

D.油锅着火,用锅盖盖上,是为了隔绝氧气,选项D不正确。

故选D。

12.依据如图进行实验(夹持仪器略去》。

实验过程:

①通入N2,点燃酒精灯,一段时间后,a、b中均无明显现象;②改通O2片刻,熄灭酒精灯后,b中红磷燃烧。

下列说法错误的是()

A.红磷燃烧,产生大量白雾

B.实验过程②的a中无明显现象

C.对比①、②中b处现象,可知燃烧需要氧气

D.对比②中a、b处现象,可知燃烧需要温度达到着火点

【答案】A

【解析】

【详解】

A、红磷燃烧,产生大量白烟,而非白雾,故错误;

B、②中a处无明显现象,因为温度未达到着火点,故正确;

C、①中a处无氧气、温度未达到着火点。

①中b处无氧气、温度达到着火点,②中a处有氧气、温度未达到着火点,②中b处有氧气、温度达到着火点。

只有②中的b能燃烧,故对比①、②中b处现象,可知燃烧需要氧气,故正确;

D、对比②中a、b处现象,可知燃烧需要温度达到着火点,故正确。

故选A。

13.下列说法中,正确的是

A.工业上常把煤块粉碎后使其充分燃烧,其目的是减少煤的浪费

B.当可燃物的温度达到着火点时,就可发生燃烧

C.石油、天然气是可再生能源

D.为扑灭森林火灾而设置隔离带,是为了隔绝氧气

【答案】A

【解析】

【详解】

A、工业上将煤块粉碎能增大煤与氧气的接触面积,使其充分燃烧,其目的是减少煤的浪费,正确;

B、可燃物的温度达到着火点时,不一定就能燃烧,还需要与氧气接触,错误;

C、石油、天然气是不可再生能源,错误;

D、为扑灭森林火灾而设置隔离带,是为了移除可燃物,错误。

故选A。

【点睛】

物质燃烧需要三个条件:

可燃物、与氧气接触、温度达到着火点,这三个条件缺一不可,因此,只要破坏燃烧的条件,就可以实现灭火。

14.如图是微信热传的“苯宝宝表情包”,苯(化学式C6H6)是一种重要的化工原料,有关苯的说法正确的是( )

A.苯属于有机高分子化合物

B.苯由6个碳原子和6个氢原子构成

C.苯中碳氢两种元素的质量比为1:

1

D.苯完全燃烧产物有CO2和H2O

【答案】D

【解析】

【详解】

A.有机高分子化合物的相对分子质量大到几万、甚至几十万,而苯的相对分子质量为:

12×6+1×6=78,不属于有机高分子化合物,说法错误,故不符合题意;

B.苯是由苯分子构成的,而不是由原子直接构成的,说法错误,故不符合题意;

C.由苯的化学式C6H6可知,其中碳元素和氢元素的质量比为:

(12×6):

(1×6)=12:

1,说法错误,故不符合题意;

D.苯是由碳元素与氢元素组成的,由质量守恒定律可知,苯完全燃烧生成二氧化碳和水,说法正确,故符合题意;

故选D

【点睛】

考查了化学式的意义以及有关化学式的计算,特别注意质量比和个数比是否混淆。

15.“无焰食品加热器”给户外活动带来极大的便利,加热器内的物质有镁粉、氯化钠、铁粉,需要加热的时候加入少量的水,加热器就开启工作模式。

下列推论合理的是()

A.金属粉与水的反应是吸热反应

B.该反应是利用热能转化为化学能

C.加入氯化钠是为了促进反应的进行

D.上述涉及的物质共含有4种元素

【答案】C

【解析】

【详解】

A、由题中信息可知,金属粉与水的反应是放热反应,错误;

B、该反应是利用化学反应放热,是利用化学能转化为热能,错误;

C、加入氯化钠是为了促进反应的进行,正确;

D、上述涉及的物质共含有镁、钠、氯、铁、氢、氧等元素,错误。

故选C。

16.“绿色化学”的特点之一是“零排放”.在一定条件下,二氧化碳和氢气可以按照不同比例反应,生成下列有机物.其中二氧化碳和氢气反应,只生成一种产物就能实现“零排放”,该产物化学式是()

A.CH4OB.CH2O2C.C2H6OD.C2H4O2

【答案】B

【解析】

【分析】

根据“二氧化碳和氢气反应,只生成一种产物”可判断所生成的有机物中C、O元素的原子个数比应与CO2中C、O元素的原子个数相同为1:

2;根据所生成有机物中C、O元素的原子个数比,判断四个选项中符合此特点的化学式即该物质的化学式。

【详解】

A、根据化学式CH4O,可知该物质中C、O元素的原子个数比为1:

1,不符合所生成有机物的特点,不符合题意;

B、根据化学式CH2O2,可知该物质中C、O元素的原子个数比为1:

2,符合所生成有机物的特点,符合题意;

C、根据化学式C2H5OH,可知该物质中C、O元素的原子个数比为2:

1,不符合所生成有机物的特点,不符合题意;

D、根据化学式C2H4O2,可知该物质中C、O元素的原子个数比为2:

2=1:

1,不符合所生成有机物的特点,不符合题意。

故选B。

17.下列做法符合安全要求的是()

A.火灾逃生时弯腰前行B.煤火取暖时紧闭门窗

C.燃气泄漏时点火检查D.森林游玩时乱扔烟头

【答案】A

【解析】

A、火灾逃生时弯腰前行,这是正确的逃生做法,故A正确;B、煤火取暖时不应紧闭门窗,以防煤气中毒,故B错误;C、燃气泄漏时不应点火检查,以防爆炸,故C错误;D、森林游玩时不应乱扔烟头,以防火灾,故D错误。

18.下列关于燃料的说法中,正确的是( )

A.石油是纯净物

B.煤、石油、天然气和酒精都是化石燃料

C.煤和石油的燃烧会造成空气污染

D.只有通过燃料的燃烧才能获得热能

【答案】C

【解析】A、石油是由多种物质组成的,属于混合物,错误;B、煤、石油、天然气属于化石燃料,酒精不属于化石燃料,错误;C、煤、石油等化石燃料的燃烧能生成大量的二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等,会造成空气污染,正确;D、燃烧、摩擦等都可以产生热能,所以说只有通过燃料的燃烧才能得到热能是错误的,错误。

故选C。

19.掌握一些安全知识和紧急灭火措施,能减少或避免火灾,下列做法错误的是

A.电器着火,迅速切断电源

B.炒菜时,油锅着火,立即用水浇灭

C.燃着的酒精灯不慎碰到,立即用湿布盖灭

D.室内着火需要自救时,可用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

A、电器着火,为了防止漏电而造成触电,应迅速切断电源,做法正确;故不符合题意;

B、炒菜时,油锅着火,不可用水浇灭,因为水浇下去会立即沸腾,而四处飞溅,应盖上锅盖,再熄灭火源,做法错误,故符合题意;

C、燃着的酒精灯不慎碰到,立即用湿布盖灭,隔绝氧气,降低温度至着火点以下,做法正确,故说法正确,故不符合题意;

D、室内着火需要自救时,可用湿毛巾捂住口鼻,防止吸入大量的有毒气体,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区,尽可能保证自己的安全;做法正确,故不符合题意;

故选B

【点睛】

根据灭火的原理:

隔离可燃物,隔绝空气,降低温度至着火点以下;电器着火容易造成漏电,应先切断电源,再进行灭火处理;在灭火或逃生时一定要注意采取正确的方法来保护自己的人身安全。

20.根据右图所示的实验现象,下列判断不正确的是

A.现象①②说明物质燃烧需要氧气

B.现象①说明白磷的着火点不高于80℃

C.现象②③说明两种可燃物的着火点均高于80℃

D.现象①③说明两种可燃物的着火点不同

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

A、现象①白磷与氧气接触,燃烧;②白磷没与氧气接触,不燃烧;说明物质燃烧需要氧气,正确;

B、现象①白磷燃烧,而水温是80℃说明白磷的着火点不高于80℃,正确;

C、由上分析可知现象③说明红磷的着火点高于80℃,错误;

D、现象①③中,白磷、红磷都与氧气接触,而白磷燃烧,红磷不燃烧,说明两种可燃物的着火点不同,正确;选C。

【点睛】

燃烧必须同时具备三个条件才可以:

1、有可燃物;2、可燃物与氧气接触;3、温度达到可燃物的着火点。