七年级历史下册历史材料题专项(含答案).doc

《七年级历史下册历史材料题专项(含答案).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级历史下册历史材料题专项(含答案).doc(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

材料题专项练习

专项一:

隋朝大运河

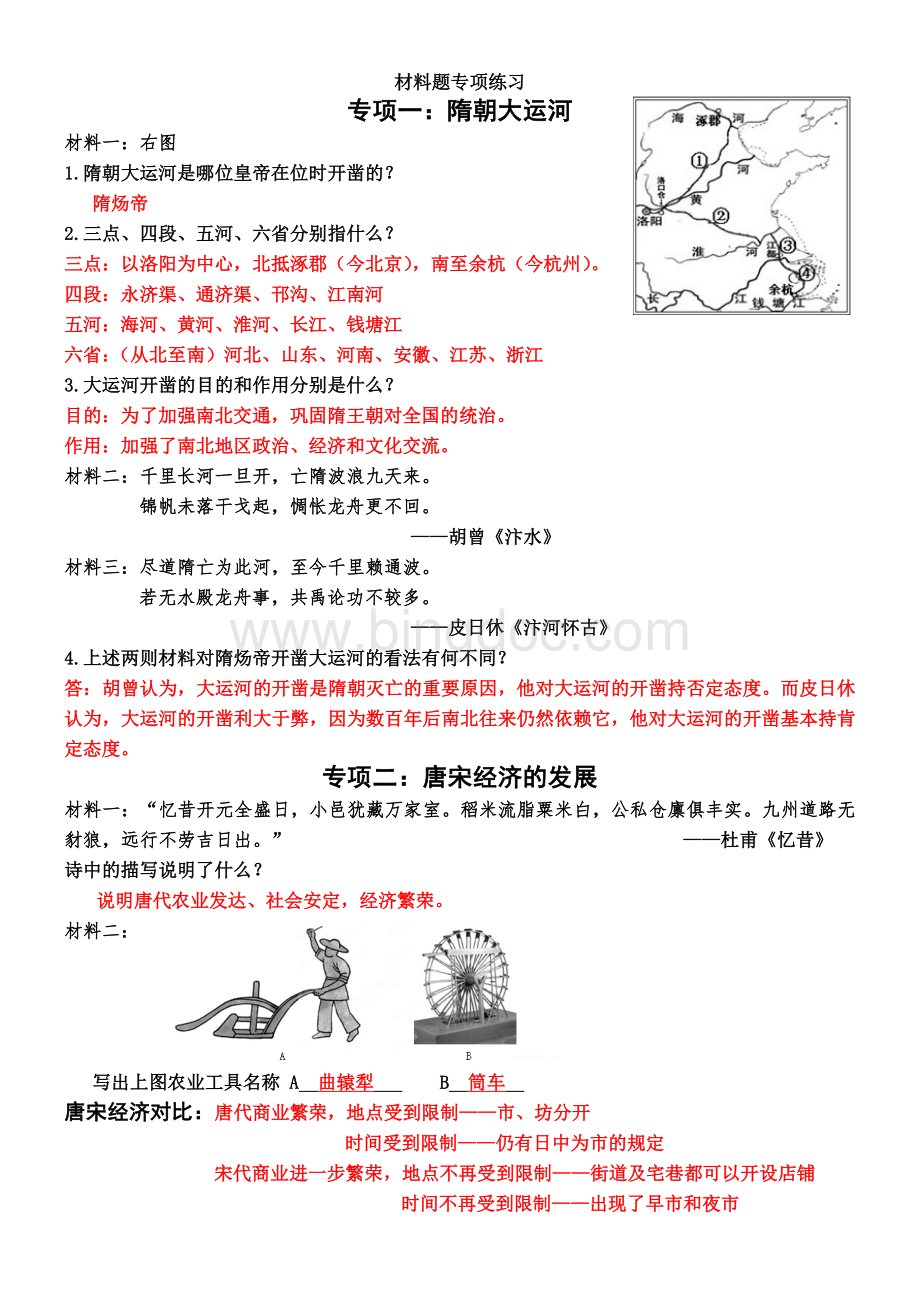

材料一:

右图

1.隋朝大运河是哪位皇帝在位时开凿的?

隋炀帝

2.三点、四段、五河、六省分别指什么?

三点:

以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭(今杭州)。

四段:

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

五河:

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

六省:

(从北至南)河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江

3.大运河开凿的目的和作用分别是什么?

目的:

为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

作用:

加强了南北地区政治、经济和文化交流。

材料二:

千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《汴水》

材料三:

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古》

4.上述两则材料对隋炀帝开凿大运河的看法有何不同?

答:

胡曾认为,大运河的开凿是隋朝灭亡的重要原因,他对大运河的开凿持否定态度。

而皮日休认为,大运河的开凿利大于弊,因为数百年后南北往来仍然依赖它,他对大运河的开凿基本持肯定态度。

专项二:

唐宋经济的发展

材料一:

“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

”——杜甫《忆昔》

诗中的描写说明了什么?

说明唐代农业发达、社会安定,经济繁荣。

材料二:

写出上图农业工具名称A曲辕犁B筒车

唐宋经济对比:

唐代商业繁荣,地点受到限制——市、坊分开

时间受到限制——仍有日中为市的规定

宋代商业进一步繁荣,地点不再受到限制——街道及宅巷都可以开设店铺

时间不再受到限制——出现了早市和夜市

专项三:

科举制的演变

材料:

唐太宗在端门看见新科进士鱼贯而出,高兴的说:

“天下英雄,入吾彀(gòu)中矣。

”

1.回答上述材料与我国古代哪一选官制度有关?

这一制度正式创立于哪一时期,标志是什么?

科举制隋炀帝时期设置进士科

2.回答历代科举制的演变。

隋朝:

隋炀帝时设置进士科,标志着科举制正式形成;

唐朝:

唐太宗时期,增加科举考试科目,进士科成为最重要的科目;

武则天时期,创立殿试制度;

北宋:

增加科举考试名额;

明朝:

实行“八股文”,考试范围必须来自“四书”“五经”。

专项四:

加强中央集权的措施

材料:

赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:

“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。

”

1.赵普所说的“权”、“钱”“兵”指的是什么?

宋太祖对此采取了哪些措施?

答:

“权”、“钱”“兵”指地方的行政权、财权,兵权。

行政权:

派文臣担任地方长官,三年一换;设置通判。

财权:

设转运使,把地方财赋收归中央。

兵权:

调换军队将领,定期换防。

2.北宋、明清时期加强专制主义中央集权的措施

北宋中央:

削弱相权

地方:

行政上——派文官担任地方长官;设置通判。

经济上——设置转运使

军事上——解除禁军将领的兵权;控制军队的调动;还经常调换军队将领。

明朝中央:

政治:

废丞相和中书省,权分六部;

军事:

改大都督府为五军都督府;

特务统治:

设立厂卫制度;

思想:

八股取士

地方:

废行省,设三司。

清朝行政:

康熙时设南书房

雍正时设军机处

文化上:

实行文字狱

专项五:

历代民族关系与边疆关系

材料:

唐太宗说:

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

”

1.材料中这句话体现了唐太宗什么样的民族政策?

唐太宗实行开明的民族政策。

2.历代的民族关系与边疆关系:

西北(今新疆地区):

汉朝:

西汉武帝时期,张骞通西域。

公元前60年,西汉设西域都护。

(标志着西域正式归属中央政权)

唐朝:

唐太宗时期设置安西都护府,武则天时期设置北庭都护府。

清朝:

康熙时三次亲征噶尔丹;

乾隆帝时设置伊犁将军。

西南(今西藏地区):

唐朝:

唐太宗时,文成公主嫁于松赞干布;

唐中宗时,金城公主嫁于尺带珠丹。

元朝:

中央设置宣政院(标志着西藏正式归属中央政权)

清朝:

顺治时册封“达赖喇嘛”

康熙时册封“班禅额尔德尼”

雍正时设置驻藏大臣。

东南(今台湾地区):

三国时期:

孙权派卫温到达夷洲(今台湾);

隋炀帝时:

派人三赴流求(今台湾)

元朝:

设置澎湖巡检司,管理琉球(今台湾)【标志着台湾正式归属中央政权】

清朝:

康熙帝时设立台湾府,光绪帝时在台湾建省。

东北地区:

康熙时两次反击沙皇俄国,1689年签订《尼布楚条约》。

专项六:

对外关系——友好与冲突

友好:

唐朝:

中日关系——鉴真东渡

中印关系——玄奘西行

明朝前期:

郑和下西洋

冲突:

明朝中后期:

戚继光抗倭

葡萄牙攫取在澳门的居住权

荷兰侵占台湾

清朝:

雅克萨之战

问题:

明朝前后期在对外关系上的变化说明了什么问题?

明朝前期国力强盛,郑和下西洋,宣扬国威。

明朝中后期,国力逐渐衰落,外敌入侵。

说明明朝在当时世界上已逐渐落伍了。

专项七:

经济中心南移

材料:

国家根本,仰给东南。

——《宋史》

1.上则材料反映了什么社会现象?

结合所学知识,说说这一现象的大致过程。

现象:

我国古代经济中心的南移。

过程:

从唐代中后期开始的经济中心南移,到南宋时经济中心南移最后完成。

2.结合所学知识,概括这一现象出现的原因。

①北方战乱频繁,南方战乱少,社会相对安定;

②北方人口大量南迁,带去了先进生产技术;

③南方自然条件优越,适合农作物的生长。

专项八:

评价历史人物

1.评价隋炀帝。

隋炀帝在位时期开凿大运河、创立科举制、加强对外交流,这些举措对后世影响深远,为中华民族的繁荣和发展做出了不可磨灭的贡献。

但是,我们在肯定他的这些功绩的同时,也要看到他好大喜功、不恤民力,又奢侈无度,造成严重的社会矛盾。

他的残暴统治也最终使得隋朝走向灭亡。

2.评价武则天。

武则天在位时期为加强权势,打击敌对势力,她本人生活腐朽,贪恋权位,这些都为后人所诟病。

但是,我们也应该看到,她在位时期社会经济得以继续发展,为开元盛世奠定了基础,因此其作用是主要的,她是一位有作为的女皇帝。

专项九:

历代的思想控制举例

专项十:

启示类

材料一:

清朝乾隆三十七年(1772年),直隶永定河边蓄水边防洪的淀泊“水退一尺,则占耕地一尺”,“每遇潦涨,水无所容,甚至漫溢为患”。

乾隆四十六年(1781年),黄河“河滩地亩,尽皆耕种麦苗,并多居民村落……筑围打坝,填塞日多”。

依据材料,说明黄河流域出现了什么社会现象。

你能得到出什么启示?

现象:

①人地矛盾逐渐突出,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重;

②庞大的人口造成社会压力,影响了经济的持续发展。

启示:

社会经济发展的同时要注意保护环境。

材料二:

(右图)

上图反映了清朝时期的什么政策?

这一政策对我们有何启示?

政策:

闭关锁国

启示:

闭关锁国使中国落后于世界民族之林,而落后就要挨打,今天的中国要坚定不移的走改革开放之路,发展经济,取长补短,中国就会更加繁荣富强!

材料题专项练习

专项一:

隋朝大运河

材料一:

右图

1.隋朝大运河是哪位皇帝在位时开凿的?

隋炀帝

2.三点、四段、五河、六省分别指什么?

三点:

以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭(今杭州)。

四段:

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

五河:

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

六省:

(从北至南)河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江

3.大运河开凿的目的和作用分别是什么?

目的:

为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

作用:

加强了南北地区政治、经济和文化交流。

材料二:

千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《汴水》

材料三:

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古》

4.上述两则材料对隋炀帝开凿大运河的看法有何不同?

答:

胡曾认为,大运河的开凿是隋朝灭亡的重要原因,他对大运河的开凿持否定态度。

而皮日休认为,大运河的开凿利大于弊,因为数百年后南北往来仍然依赖它,他对大运河的开凿基本持肯定态度。

专项二:

唐宋经济的发展

材料一:

“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

”——杜甫《忆昔》

诗中的描写说明了什么?

说明唐代农业发达、社会安定,经济繁荣。

材料二:

写出上图农业工具名称AB

唐宋经济对比:

唐代商业繁荣,地点受到限制——市、坊分开

时间受到限制——仍有日中为市的规定

宋代商业进一步繁荣,地点不再受到限制——街道及宅巷都可以开设店铺

时间不再受到限制——出现了早市和夜市

专项三:

科举制的演变

材料:

唐太宗在端门看见新科进士鱼贯而出,高兴的说:

“天下英雄,入吾彀(gòu)中矣。

”

1.回答上述材料与我国古代哪一选官制度有关?

这一制度正式创立于哪一时期,标志是什么?

科举制隋炀帝时期设置进士科

2.回答历代科举制的演变。

隋朝:

隋炀帝时设置进士科,标志着科举制正式形成;

唐朝:

唐太宗时期,增加科举考试科目,进士科成为最重要的科目;

武则天时期,创立殿试制度;

北宋:

增加科举考试名额;

明朝:

实行“八股文”,考试范围必须来自“四书”“五经”。

专项四:

加强中央集权的措施

材料:

赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:

“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。

”

1.赵普所说的“权”、“钱”“兵”指的是什么?

宋太祖对此采取了哪些措施?

答:

“权”、“钱”“兵”指地方的行政权、财权,兵权。

行政权:

派文臣担任地方长官,三年一换;设置通判。

财权:

设转运使,把地方财赋收归中央。

兵权:

调换军队将领,定期换防。

2.北宋、明清时期加强专制主义中央集权的措施

北宋中央:

削弱相权

地方:

行政上——派文官担任地方长官;设置通判。

经济上——设置转运使

军事上——解除禁军将领的兵权;控制军队的调动;还经常调换军队将领。

明朝中央:

政治:

废丞相和中书省,权分六部;

军事:

改大都督府为五军都督府;

特务统治:

设立厂卫制度;

思想:

八股取士

地方:

废行省,设三司。

清朝行政:

康熙时设南书房

雍正时设军机处

文化上:

实行文字狱

专项五:

历代民族关系与边疆关系

材料:

唐太宗说:

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

”

1.材料中这句话体现了唐太宗什么样的民族政策?

唐太宗实行开明的民族政策。

2.历代的民族关系与边疆关系:

西北(今新疆地区):

汉朝:

西汉武帝时期,张骞通西域。

公元前60年,西汉设西域都护。

(标志着西域正式归属中央政权)

唐朝:

唐太宗时期设置安西都护府,武则天时期设置北庭都护府。

清朝:

康熙时三次亲征噶尔丹;

乾隆帝时设置伊犁将军。

西南(今西藏地区):

唐朝:

唐太宗时,文成公主嫁于松赞干布;

唐中宗时,金城公主嫁于尺带珠丹。

元朝:

中央设置宣政院(标志着西藏正式归属中央政权)

清朝:

顺治时册封“达赖喇嘛”

康熙时册封“班禅额尔德尼”

雍正时设置驻藏大臣。

东南(今台湾地区):

三国时期:

孙权派卫温到达夷洲(今台湾);

隋炀帝时:

派人三赴流求(今台湾)

元朝:

设置澎湖巡检司,管理琉球(今台湾)【标志着台湾正式归属中央政权】

清朝:

康熙帝时设立台湾府,光绪帝时在台湾建省。

东北地区:

康熙时两次反击沙皇俄国,1689年签订《尼布楚条约》。

专项六:

对外关系——友好与冲突

友好:

唐朝:

中日关系——鉴真东渡

中印关系——玄奘西行

明朝前期:

郑和下西洋

冲突:

明朝中后期:

戚继光抗倭

葡萄牙攫取在澳门的居住权

荷兰侵占台湾

清朝:

雅克萨之战

问题:

明朝前后期在对外关系上的变化说明了什么问题?

明朝前期国力强盛,郑和下西洋,宣扬国威。

明朝中后期,国力逐渐衰落,外敌入侵。

说明明朝在当时世界上已逐渐落伍了。

专项七:

经济中心南移

材料:

国家根本,仰给东南。

——《宋史》

1.上则材料反映了什么社会现象?

结合所学知识,说说这一现象的大致过程。

现象:

我国古代经济中心的南移。

过程:

从唐代中后期开始的经济中心南移,到南宋时经济中心南移最后完成。

2.结合所学知识,概括这一现象出现的原因。

①北方战乱频繁,南方战乱少,社会相对安定;

②北方人口大量南迁,带去了先进生产技术;

③南方自然条件优越,适合农作物的生长。

专项八:

评价历史人物

1.评价隋炀帝。

隋炀帝在位时期开凿大运河、创立科举制、加强对外交流,这些举措对后世影响深远,为中华民族的繁荣和发展做出了不可磨灭的贡献。

但是,我们在肯定他的这些功绩的同时,也要看到他好大喜功、不恤民力,又奢侈无度,造成严重的社会矛盾。

他的残暴统治也最终使得隋朝走向灭亡。

2.评价武则天。

武则天在位时期为加强权势,打击敌对势力,她本人生活腐朽,贪恋权位,这些都为后人所诟病。

但是,我们也应该看到,她在位时期社会经济得以继续发展,为开元盛世奠定了基础,因此其作用是主要的,她是一位有作为的女皇帝。

专项九:

历代的思想控制举例

专项十:

启示类

材料一:

清朝乾隆三十七年(1772年),直隶永定河边蓄水边防洪的淀泊“水退一尺,则占耕地一尺”,“每遇潦涨,水无所容,甚至漫溢为患”。

乾隆四十六年(1781年),黄河“河滩地亩,尽皆耕种麦苗,并多居民村落……筑围打坝,填塞日多”。

依据材料,说明黄河流域出现了什么社会现象。

你能得到出什么启示?

现象:

①人地矛盾逐渐突出,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重;

②庞大的人口造成社会压力,影响了经济的持续发展。

启示:

社会经济发展的同时要注意保护环境。

材料二:

(右图)

上图反映了清朝时期的什么政策?

这一政策对我们有何启示?

政策:

闭关锁国

启示:

闭关锁国使中国落后于世界民族之林,而落后就要挨打,今天的中国要坚定不移的走改革开放之路,发展经济,取长补短,中国就会更加繁荣富强!

材料题专项练习答案

专项一:

隋朝大运河

1.隋炀帝

2.三点:

以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭(今杭州)。

四段:

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

五河:

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

六省:

(从北至南)河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江

3.目的:

为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

作用:

加强了南北地区政治、经济和文化交流。

4.答:

胡曾认为,大运河的开凿是隋朝灭亡的重要原因,他对大运河的开凿持否定态度。

而皮日休认为,大运河的开凿利大于弊,因为数百年后南北往来仍然依赖它,他对大运河的开凿基本持肯定态度。

专项二:

唐宋经济的发展

说明唐代农业发达、社会安定,经济繁荣。

写出上图农业工具名称A曲辕犁B筒车

唐宋经济对比:

唐代商业繁荣,地点受到限制——市、坊分开

时间受到限制——仍有日中为市的规定

宋代商业进一步繁荣,地点不再受到限制——街道及宅巷都可以开设店铺

时间不再受到限制——出现了早市和夜市

专项三:

科举制的演变

科举制隋炀帝时期设置进士科

回答历代科举制的演变。

隋朝:

隋炀帝时设置进士科,标志着科举制正式形成;

唐朝:

唐太宗时期,增加科举考试科目,进士科成为最重要的科目;

武则天时期,创立殿试制度;

北宋:

增加科举考试名额;

明朝:

实行“八股文”,考试范围必须来自“四书”“五经”。

专项四:

加强中央集权的措施

1.答:

“权”、“钱”“兵”指地方的行政权、财权,兵权。

行政权:

派文臣担任地方长官,三年一换;设置通判。

财权:

设转运使,把地方财赋收归中央。

兵权:

调换军队将领,定期换防。

2.北宋中央:

削弱相权

地方:

行政上——派文官担任地方长官;设置通判。

经济上——设置转运使

军事上——解除禁军将领的兵权;控制军队的调动;还经常调换军队将领。

明朝中央:

政治:

废丞相和中书省,权分六部;

军事:

改大都督府为五军都督府;

特务统治:

设立厂卫制度;

思想:

八股取士

地方:

废行省,设三司。

清朝行政:

康熙时设南书房

雍正时设军机处

文化上:

实行文字狱

专项五:

历代民族关系与边疆关系

1.唐太宗实行开明的民族政策。

2.西北(今新疆地区):

汉朝:

西汉武帝时期,张骞通西域。

公元前60年,西汉设西域都护。

(标志着西域正式归属中央政权)

唐朝:

唐太宗时期设置安西都护府,武则天时期设置北庭都护府。

清朝:

康熙时三次亲征噶尔丹;

乾隆帝时设置伊犁将军。

西南(今西藏地区):

唐朝:

唐太宗时,文成公主嫁于松赞干布;

唐中宗时,金城公主嫁于尺带珠丹。

元朝:

中央设置宣政院(标志着西藏正式归属中央政权)

清朝:

顺治时册封“达赖喇嘛”

康熙时册封“班禅额尔德尼”

雍正时设置驻藏大臣。

东南(今台湾地区):

三国时期:

孙权派卫温到达夷洲(今台湾);

隋炀帝时:

派人三赴流求(今台湾)

元朝:

设置澎湖巡检司,管理琉球(今台湾)【标志着台湾正式归属中央政权】

清朝:

康熙帝时设立台湾府,光绪帝时在台湾建省。

东北地区:

康熙时两次反击沙皇俄国,1689年签订《尼布楚条约》。

专项六:

对外关系——友好与冲突

友好:

唐朝:

中日关系——鉴真东渡

中印关系——玄奘西行

明朝前期:

郑和下西洋

冲突:

明朝中后期:

戚继光抗倭

葡萄牙攫取在澳门的居住权

荷兰侵占台湾

清朝:

雅克萨之战

问题:

明朝前后期在对外关系上的变化说明了什么问题?

明朝前期国力强盛,郑和下西洋,宣扬国威。

明朝中后期,国力逐渐衰落,外敌入侵。

说明明朝在当时世界上已逐渐落伍了。

专项七:

经济中心南移

1.现象:

我国古代经济中心的南移。

过程:

从唐代中后期开始的经济中心南移,到南宋时经济中心南移最后完成。

2.①北方战乱频繁,南方战乱少,社会相对安定;

②北方人口大量南迁,带去了先进生产技术;

③南方自然条件优越,适合农作物的生长。

专项八:

评价历史人物

1.评价隋炀帝。

隋炀帝在位时期开凿大运河、创立科举制、加强对外交流,这些举措对后世影响深远,为中华民族的繁荣和发展做出了不可磨灭的贡献。

但是,我们在肯定他的这些功绩的同时,也要看到他好大喜功、不恤民力,又奢侈无度,造成严重的社会矛盾。

他的残暴统治也最终使得隋朝走向灭亡。

2.评价武则天。

武则天在位时期为加强权势,打击敌对势力,她本人生活腐朽,贪恋权位,这些都为后人所诟病。

但是,我们也应该看到,她在位时期社会经济得以继续发展,为开元盛世奠定了基础,因此其作用是主要的,她是一位有作为的女皇帝。

专项九:

历代的思想控制举例

专项十:

启示类

现象:

①人地矛盾逐渐突出,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重;

②庞大的人口造成社会压力,影响了经济的持续发展。

启示:

社会经济发展的同时要注意保护环境。

政策:

闭关锁国

启示:

闭关锁国使中国落后于世界民族之林,而落后就要挨打,今天的中国要坚定不移的走改革开放之路,发展经济,取长补短,中国就会更加繁荣富强!