浙江高考语文二轮第三部分古代诗文阅读专题四文言文阅读技法提分点20聚焦语境速推断识别标志巧断句.docx

《浙江高考语文二轮第三部分古代诗文阅读专题四文言文阅读技法提分点20聚焦语境速推断识别标志巧断句.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江高考语文二轮第三部分古代诗文阅读专题四文言文阅读技法提分点20聚焦语境速推断识别标志巧断句.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

浙江高考语文二轮第三部分古代诗文阅读专题四文言文阅读技法提分点20聚焦语境速推断识别标志巧断句

专题四 文言文阅读

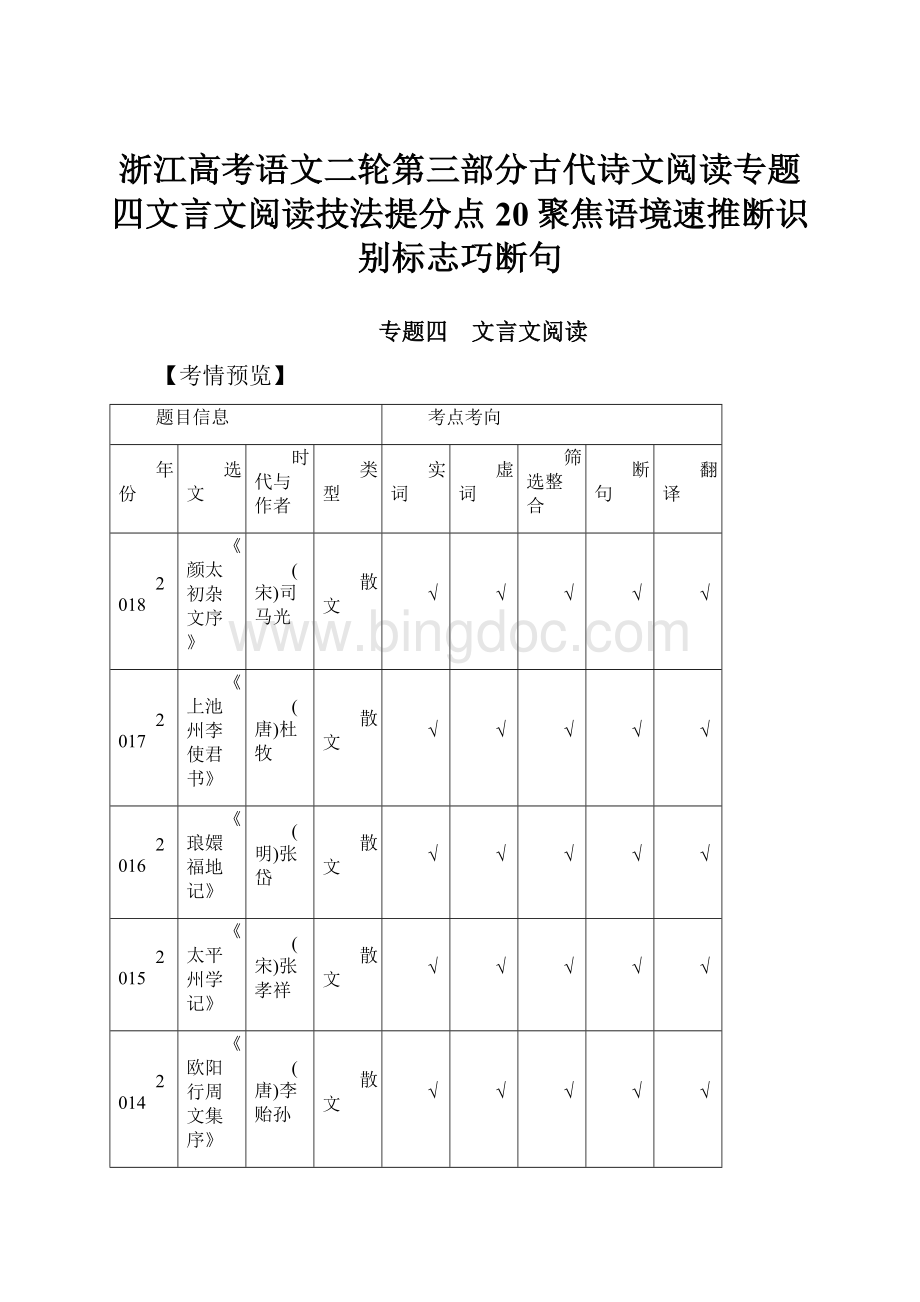

【考情预览】

题目信息

考点考向

年份

选文

时代与作者

类型

实词

虚词

筛选整合

断句

翻译

2018

《颜太初杂文序》

(宋)司马光

散文

√

√

√

√

√

2017

《上池州李使君书》

(唐)杜牧

散文

√

√

√

√

√

2016

《琅嬛福地记》

(明)张岱

散文

√

√

√

√

√

2015

《太平州学记》

(宋)张孝祥

散文

√

√

√

√

√

2014

《欧阳行周文集序》

(唐)李贻孙

散文

√

√

√

√

√

命题规律

1.选材 近五年高考多选材于唐宋及以后散文,有书序、书信、游记等,含议论、叙事等不同类型。

2.命题 五道题目,题型稳定,全面考查五大考点,设题紧扣中学古诗文教学实际,又能提供新的角度和知识点,引发学生深入思考。

技法提分点20 聚焦语境速推断,识别标志巧断句

五个依据解决文言断句

读文支招

一人定位

读文序类散文

为某人的文集作序,往往会对某人的事迹、为人、文章内容特色等有介绍,读文时可以依据对人物的介绍来把握作序者的观点态度。

如本文,可定位“一人”,即颜太初,抛开作者的议论,先梳理颜太初的事迹,再总结其性格,最后明确作者司马光的态度。

1.一人定位

第二段:

①颜太初践行先王之道;②正淫荡之风,为友人伸冤。

第三段:

仕途坎坷,英年早逝。

2.性格归纳

“常愤其然”可见他崇尚义理,非沽名钓誉之辈;青州牧、郓州牧之事可见他正直、重情义。

以小官终其一生,可见他命途多舛。

3.作者观点

颜太初是真儒者,他的文章于世有益。

典题文本

(2018·浙江)阅读下面的文言文,完成题目。

颜太初杂文序

司马光

天下之不尚儒久矣。

今世之士大夫,发言必自称曰儒。

儒者果何如哉?

高冠博带、广袂之衣谓之儒邪?

执简伏册、呻吟不息谓之儒耶?

又况点墨濡翰、织制绮组之文以称儒,亦远矣。

舍此勿言,至于西汉之公孙丞相、萧望之、张禹、孔光,东汉之欧阳歙、张酺、胡广,世之所谓大儒,果足以充儒之名乎?

鲁人颜太初,字醇之,常愤其然。

读先王之书,不治章句,必求其理而已矣。

既得其理,不徒诵之,以夸诳于人,必也蹈而行之。

在其身与乡党无余,于其外则不光。

不光,先王之道犹蘙如也,乃求天下国家政理风俗之得失,为诗歌洎文以宣畅之。

景祐初,青州牧有以荒淫放荡为事,慕嵇康、阮籍之为人,当时四方士大夫乐其无名教之拘,翕然效之,浸以成风。

太初恶其为大乱风俗之本,作《东州逸党》诗以刺之。

诗遂上闻,天子亟治牧罪。

又有郓州牧怒属令之清直与己异者,诬以罪,榜掠死狱中。

妻子弱不能自诉,太初素与令善,怜其冤死,作《哭友人》诗,牧亦坐是废。

于时或荐太初博学有文,诏用为国子监直讲。

会有御史素不善太初者,上言太初狂狷,不可任学官。

诏即行所至,改除河中府临晋主簿。

太初为人,实宽良有治行,非狂人也。

自临晋改应天府户曹,掌南京学,卒于睢阳。

旧制,判、司、簿、尉四考,无殿负①,例为令录。

虽愚懦昏耄无所取者,积以年数,必得之。

而太初才识如此,举进士解褐近十年,卒不得脱判、司、簿、尉之列以终身,死时盖年四十余。

噫,天丧儒者,使必至于大坏乎!

将犬吠所怪,桀桀者必见锄也?

何其仕与寿两穷如此?

世人见太初官职不能动人又其文多指讦有疵病者所恶闻虽得其文不甚重之故所弃失居多余止得其两卷。

在同州又得其所为《题名记》,今集而序之。

前世之士身不显于时,而言立于后世者多矣。

太初虽贱而夭,其文岂必不传?

异日有见之者,观其《后车》诗,则不忘鉴戒矣;观其《逸党》诗,则礼义不坏矣;观其《哭友人》诗,则酷吏愧心矣;观其《同州题名记》,则守长知弊政矣;观其《望仙驿记》,则守长不事厨传矣。

由是言之,为益岂不厚哉!

(选自《司马光集》)

【注】 ①殿负:

因欠国家赋税而考核为下等。

对点解题

1.用“/”给文中画波浪线的部分断句。

世人见太初官职不能动人又其文多指讦有疵病者所恶闻虽得其文不甚重之故所弃失居多余止得其两卷

解题指导

“太初官职”“其文”为两事并列,且也可

“又”来断;

“所恶闻”为谓语,确定前面主语为“有疵病者”,故“指讦”后不带宾语,直接断开;

“虽”“故”,其前断开;

断开,代词“余”前断开。

答案 世人见太初官职不能动人/又其文多指讦/有疵病者所恶闻/虽得其文/不甚重之/故所弃失居多/余止得其两卷

2.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.发言必自称曰儒 发言:

发表意见。

B.当时四方士大夫乐其无名教之拘拘:

束缚,拘束。

C.牧亦坐是废废:

(被)罢免。

D.实宽良有治行治行:

政绩。

解析 做题时要能够根据具体的文言语境正确理解实词的含义。

根据语境,“发言必自称曰儒”的意思是“现在的士大夫,开口一定自称儒生”。

这里的“发言”不是“发表意见”的意思,而是“开口”的意思。

答案 A

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析 做题时要能够根据具体的文言语境正确理解虚词的意义和用法。

A项,助词,“的”;助词,宾语前置的标志。

B项,均为第三人称代词,“他的”。

C项,介词,“在”;介词,“给”,引出动作的接受者。

D项,代词,用在动词之前,构成名词性的词组,指代人或事物;助词,和“为”字配合使用,表示被动。

答案 B

4.下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.作者认为,对真正的儒者而言,读书不应雕章琢句,作文不应只追求辞藻华丽,而应抱着学以致用的目的,匡正时弊,有益社会的进步。

B.颜太初考中进士后,担任过临晋主簿和应天府户曹。

主簿是县令的属官,户曹是知府的属官。

县令的上级是州牧。

C.颜太初宽厚正直,才识过人,效法嵇康、阮籍,诗文讥刺时事,遭到利益集团的嫉恨排挤,终身仕途不顺,郁郁不得志。

D.文章叙议结合。

作者在记叙颜太初生平经历中,表达了欣赏的态度并寄寓深切同情;在评价颜太初诗文创作时,充分肯定了其作品的价值。

解析 做题时要把选项代入原文中加以考虑,结合原文进行辨别分析,寻找与文章不相符的说法。

C项,“颜太初……效法嵇康、阮籍”错。

由原文“青州牧有以荒淫放荡为事,慕嵇康、阮籍之为人”可知,“效法嵇康、阮籍”的是青州牧,而不是颜太初。

答案 C

5.把文中画线的句子译成现代汉语。

(1)既得其理,不徒诵之,以夸诳于人,必也蹈而行之。

译文:

(2)前世之士身不显于时,而言立于后世者多矣。

太初虽贱而夭,其文岂必不传?

译文:

解析 翻译语句要注意以直译为主,意译为辅,尽可能做到字字落实。

同时,还要把握句式特点和句子的语气,要特别注意对关键词语的把握,切准采分点。

第

(1)句,关键词“徒”“诳”“蹈”;第

(2)句,关键词“显”“立”,反问句式。

答案

(1)(颜太初)掌握了先王书中的义理以后,不是仅仅称道它,用来夸大欺骗世人,而是必定亲自去实践。

(2)前代的读书人活着时地位不显赫,但文章在后代长存的太多了。

颜太初虽然地位低寿命短,他的文章难道一定流传不了吗?

【参考译文】

天下不崇尚儒学很久了。

现在的士大夫,开口一定自称儒生。

儒生究竟是怎样的呢?

戴着高高的帽子,系着宽宽的衣带,穿着有宽大袖子的衣服,就可称为儒生了吗?

手拿着书或趴在书上吟诵不止,就可称为儒生了吗?

更何况用笔墨圈点文章,编造华丽的文辞来称为儒生,(这些离真正的儒生)也差远了。

除去这个不说,至于西汉的公孙丞相、萧望之、张禹、孔光,东汉的欧阳歙、张酺、胡广,世人所说的大儒,果真足够能担当儒生的称谓吗?

鲁地人颜太初,字醇之,常常对这种情况感到愤怒。

他诵读古代圣王的典籍,不研究章节字句,一定探求到其中的道理才罢休。

(颜太初)掌握了先王书中的义理以后,不是仅仅称道它,用来夸大欺骗世人,而是必定亲自去实践。

(如果)他自身同一般的乡党没有什么两样,在他的身外就不可能发扬光大。

不能发扬光大,先王的道义就如同被隐藏而晦暗不明了,于是探求国家政治风俗的得失,创作诗歌文章来宣扬先王之道。

景祐初年,青州知州以荒淫放荡的作风办事,仰慕嵇康、阮籍的为人,当时四方的士大夫喜欢他没有名教的束缚,一致效仿他,逐渐成为风气。

颜太初憎恶他的行为极大地扰乱了风俗教化的根本,写了《东州逸党》一诗来讽刺他。

诗于是被皇上听闻,皇上马上治了青州知州的罪。

又有郓州知州对清廉正直且和自己意见不同的下属官吏感到愤怒不满,诬告他有罪,施拷打刑罚(使他)死在狱中。

下属官吏的妻儿软弱不能自我申诉,颜太初向来与他交好,可怜他冤枉而死,写了《哭友人》一诗,知州也因此获罪被罢免。

在当时有人举荐颜太初学识渊博有文采,(皇上)下诏起用他担任国子监直讲。

适逢有个向来不与太初交好的御史,向皇上进言称太初为人狂妄偏激,不可以担任学官。

诏书立即下达,改任河中府临晋主簿。

太初为人,确实宽厚温良有政绩,不是狂妄的人。

从临晋改任应天府户曹,掌管南京学,在睢阳去世。

旧制中,判、司、簿、尉四考,没有因欠国家赋税考核下等的,按例录用为县令。

即使愚笨懦弱昏庸年老没什么可取之材的人,积累年数久了,也必定得到官职。

但是太初这样有才干见识,考中进士做官近十年,最终直到去世也没有脱离判、司、簿、尉的行列,死时大概四十多岁。

唉,天要灭亡儒者,一定使他们到最糟糕的境地啊!

狗对怪异的事物狂叫,那些暴虐奸恶之人一定会被铲除吗?

为什么他的仕途和寿命都很快到达尽头呢?

世人见太初所担任的官职不能调动别人,再加上他的文章多指责诘问他人,德行有瑕疵有问题的人厌恶听到(这些言语),即使得到他的文章,也不是很重视它,所以丢弃遗失的居多,我只得到其中两卷。

在同州又得到他所作的《题名记》,现在收集成书并为它写序。

前代的读书人活着时地位不显赫,但文章在后代长存的太多了。

颜太初虽然地位低寿命短,他的文章难道一定流传不了吗?

日后有见到他文章的人,观看他的《后车》诗,那么就不会忘记引之为鉴,警醒自己;观看他的《逸党》诗,那么礼义之道就不会崩坏;观看他的《哭友人》诗,那么残酷的官吏也会心中有愧;观看他的《同州题名记》,那么郡守长官就能知晓治理的弊端;观看他的《望仙驿记》,那么郡守长官就不管理驿站之事。

由此说来,(他的文章)对人们的益处难道不是很丰厚吗!

(2018·浙江“七彩阳光”联盟高三期中)阅读下面的文言文,完成1~5题。

留侯论

苏 轼

古之所谓豪杰之士,必有过人之节。

人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。

此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪。

然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之?

观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。

而世不察,以为鬼物,亦已过矣。

且其意不在书。

当韩之亡、秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士。

其平居无罪夷灭者,不可胜数。

虽有贲、育,无所获施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其势未可乘。

子房不忍忿忿之心,以匹夫之力而逞于一击之间①;当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦危矣。

千金之子,不死于盗贼,何者?

其身可爱,而盗贼之不足以为死也。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此圯上老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆②而深折之。

彼其能有所忍也,然后可以就大事,故曰:

“孺子可教也。

”

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以迎;庄王曰:

“其君能下人,必能信用其民矣。

”遂舍之。

勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿以就大谋。

何则非有平生之素卒然相遇于草野之间而命以仆妾之役油然而不怪者此固秦皇之所不能惊而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,而项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。

项籍唯不能忍,是以百战百胜,而轻用其锋。

高祖忍之,养其全锋而待其敝,此子房教之也。

当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。

由是观之,犹有刚强不能忍之气,非子房其谁全之?

太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。

呜呼!

此其所以为子房欤!

【注】①《史记·留侯世家》:

“秦皇帝东游,良与客狙击秦始皇博浪沙中,误中副车。

秦皇帝大怒,大索天下,求贼甚急,为张良故也,亡匿下邳。

”②腆:

通“淟”,善意。

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.观其所以微见其意者 见:

显示。

B.其身可爱,而盗贼之不足以为死也爱:

怜悯。

C.当淮阴破齐而欲自王王:

称王。

D.不称其志气称:

相称。

解析 爱:

爱惜、珍惜。

答案 B

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

解析 A项,连词,表转折。

B项,连词,表修饰;连词,表目的。

C项,介词,在;介词,到。

D项,代词,他;助词,主谓之间取消句子独立性。

答案 A

3.下列对原文的赏析不正确的一项是( )

A.在作者看来,张良被老人授给兵书这件事,确实很古怪,但是圯上老人并非别人所说的鬼物,而可能是秦代有远见卓识的隐士。

B.张良面对老人的傲慢无礼,能忍耐礼待,说明他还是可以因此成就大事的,所以老人认为“孺子可教也”。

C.作者引证史实层层递进,抓住留侯能够忍这一主线,进一步阐明张良能忍的结果是高祖成就帝王大业。

D.作者引用了郑伯肉袒迎楚,勾践卧薪尝胆等善于隐忍的正面典型,是为了赞扬他们能忍的品德。

解析 “是为了赞扬他们能忍的品德”,错误,作者引用了郑伯肉袒迎楚,勾践卧薪尝胆等善于隐忍的正面论据是为了论证“忍”的重要性。

答案 D

★4.用“/”给文中画波浪线的部分断句。

何则非有平生之素卒然相遇于草野之间而命以仆妾之役油然而不怪者此固秦皇之所不能惊而项籍之所不能怒也

解析 依据谓语“非有”“相遇”“命”断开下句,“非有生平之素/卒然相遇于草野之间/而命以仆妾之役”;依据虚词,何则,为什么(这样说),单独断开;“者”“也”“而”和判断句,断开“油然而不怪者/此固秦皇之所不能惊/而项籍之所不能怒也”。

答案 何则/非有生平之素/卒然相遇于草野之间/而命以仆妾之役/油然而不怪者/此固秦皇之所不能惊/而项籍之所不能怒也

5.把文中画线的句子译成现代汉语。

(1)当韩之亡、秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士。

译文:

(2)此圯上老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之。

译文:

解析

(1)方,正;以,用;鼎镬,刀锯、油锅。

(2)此圯上老人所为深惜者也,判断句。

是故,因此;倨傲,傲慢态度;鲜腆,缺少善意;折,折辱,羞辱。

答案

(1)在韩国被灭亡时,秦国正是强盛之际,秦王嬴政用刀锯、油锅对付天下的志士。

(2)这必定是桥上老人为他深深感到惋惜的地方。

所以那老人故意用缺少善意的傲慢态度来深深羞辱他。

【参考译文】

古时候被人称作豪杰的志士,一定具有胜人的节操。

(有)一般人的常情所无法忍受的度量,有勇无谋的人被侮辱,一定会拔起剑,挺身上前搏斗,这不足够被称为勇士。

天下真正具有豪杰气概的人,遇到突发的情形毫不惊慌,当无原因受到别人侮辱时,也不愤怒。

这是因为他们胸怀极大的抱负,志向非常高远。

张良被桥上老人授给兵书这件事,确实很古怪。

但是,又怎么知道那不是秦代的一位隐居君子出来考验张良呢?

看那老人用以微微显露出自己用意的方式,都具有圣贤相互提醒告诫的意义。

一般人不明白,把那老人当作神仙,也太荒谬了。

再说,桥上老人的真正用意并不在于授给张良兵书(而在于使张良能有所忍,以就大事)。

在韩国被灭亡时,秦国正是强盛之际,秦王嬴政用刀锯、油锅对付天下的志士。

那种住在家里平白无故被抓去杀头灭族的人,数也数不清。

就是有孟贲、夏育那样的勇士,也没有再施展本领的机会了。

凡是执法过分严厉的君王,他的刀锋是不好硬碰的,而他的气势是不可以凭借的。

张良压不住他对秦王愤怒的情感,以他个人的力量,在一次狙击中求得一时的痛快;在那时,他没有被捕被杀,那间隙连一根头发也容纳不下,也太危险了!

富贵人家的子弟,是不肯死在盗贼手里的,为什么呢?

因为他们的生命宝贵,死在盗贼手里太不值得。

张良有超过世上一切人的才能,不去作伊尹、姜尚那样深谋远虑之事,反而只学荆轲、聂政行刺的下策,因为侥幸没有死掉,这必定是桥上老人为他深深感到惋惜的地方。

所以那老人故意用缺少善意的傲慢态度来深深羞辱他。

他如果能忍受得住,方才可以凭借这点而成就大功业,所以到最后,老人说:

“这个年幼的人可以教育了。

”

楚庄王攻打郑国,郑襄公脱去上衣裸露身体、牵了羊来迎接;庄王说:

“国君能够对人谦让,委屈自己,一定能得到自己老百姓的信任和效力。

”就此放弃对郑国的进攻。

越王勾践在会稽陷于困境,他到吴国去做奴仆,好几年都不懈怠。

再说,有向人报仇的心愿,却不能做人下人的,这是普通人的刚强而已。

那老人,认为张良才智有余,而担心他的度量不够,因此深深挫折他年轻人刚强锐利的脾气,使他能忍得住小怨愤去成就远大的谋略。

为什么这样说呢?

老人和张良并没有平生的老交情,突然在郊野之间相遇,却拿奴仆的低贱之事来让张良做,张良很自然而不觉得怪异,这本是秦始皇所不能惊惧他和项羽所不能激怒他的原因。

看那汉高祖之所以成功,项羽之所以失败,原因就在于一个能忍耐、一个不能忍耐罢了。

项羽不能忍耐,因此战争中是百战百胜,但是随随便便使用他的刀锋(不懂得珍惜和保存自己的实力)。

汉高祖能忍耐,保持自己完整的锋锐的战斗力,等到对方疲敝,这是张良教他的。

当淮阴侯韩信攻破齐国要自立为王,高祖为此发怒了,语气脸色都显露出来。

从此可看出,他还有刚强不能忍耐的气度,不是张良,谁能成全他?

司马迁本来猜想张良的形貌一定是魁梧奇伟的,谁料到他的长相竟然像妇人女子,与他的志气和度量不相称。

啊!

外柔内刚,这就是张良成为张良的原因吧!

一、(2018·浙江宁波十校期末联考)阅读下面的文言文,完成1~5题。

《水浒传》序

朝日初出,苍苍凉凉,澡头面,裹巾帻,进盘飧,嚼杨木。

诸事甫毕,起问可中?

中已久矣!

中前如此,中后可知。

一日如此,三万六千日何有?

以此思忧,竟何所得乐矣?

每怪人言:

某甲于今若干岁。

夫若干者,积而有之之谓。

今其岁积在何许?

可取而数之否?

可见已往之吾,悉已变灭。

不宁如是,吾书至此句,此句以前已疾变灭。

是以可痛也!

快意之事莫若友,快友之快莫若谈,其谁曰不然?

然亦何曾多得。

有时风寒,有时泥雨,有时卧病,有时不值,如是等时,真住牢狱矣。

舍下薄田不多,多种秫米,身不能饮,吾友来需饮也。

舍下门临大河,嘉树有荫,为吾友行立蹲坐处也。

舍下执炊爨、理盘槅者,仅老婢四人,其余凡畜童子大小十有余人,便于驰走迎送,传接简帖也。

舍下童婢稍闲,便课其缚帚织席——缚帚所以扫地,织席供吾友坐也。

吾友毕来,当得十有六人。

然而毕来之日为少,非甚风雨,而尽不来之日亦少,大率日以六七人来为常矣。

吾友来,亦不便饮酒,欲饮则饮,欲止先止,各随其心。

不以酒为乐,以谈为乐也。

吾友谈不及朝廷,非但安分,亦以路遥,传闻为多。

传闻之言无实,无实即唐丧唾津矣。

亦不及人过失者,天下之人本无过失,不应吾诋诬之也。

所发之言不求惊人人亦不惊未尝不欲人解而人卒亦不能解者事在性情之际世人多忙未曾尝闻也。

吾友既皆绣淡通阔之士,其所发明,四方可遇。

然而每日言毕即休,无人记录。

有时亦思集成一书,用赠后人,而至今阙如者:

名心既尽,其心多懒,一;微言求乐,著书心苦,二;身死之后,无能读人,三;今年所作,明年必悔,四也。

是《水浒传》七十一卷,则吾友散后,灯下戏墨为多;风雨甚,无人来之时半之。

然而经营于心,久而成习,不必伸纸执笔,然后发挥。

盖薄莫篱落之下,五更卧被之中,垂首拈带,睇目观物之际,皆有所遇矣。

或若问:

言既已未尝集为一书,云何独有此传?

则岂非此传成之无名,不成无损,一;心闲试弄,舒卷自恣,二;无贤无愚,无不能读,三;文章得失,小不足悔,四也。

呜呼哀哉!

吾生有涯,吾呜乎知后人之读吾书者谓何?

但取今日以示吾友,吾友读之而乐,斯亦足耳。

且未知吾之后身读之谓何,亦未知吾之后身得读此书者乎?

吾又安所用其眷念哉!

东都施耐庵序。

【注】本序相传为金圣叹所作。

有删节。

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.舍下执炊爨、理盘槅者 理:

料理。

B.便课其缚帚织席课:

督促。

C.吾友毕来,当得十有六人毕:

全都。

D.其所发明,四方可遇遇:

碰到。

解析 遇:

投合。

答案 D

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析 A项,均为宾语前置标志;B项,介词,至、到/介词,在;C项,介词,因/连词,来;D项,连词,表承接/连词,表转折。

答案 A

3.下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.作者从日常生活起居的小事讲起,感慨时光匆匆,生活单调,感觉人生无甚乐趣,并为过往难留而心痛不已。

B.作者与朋友以饮酒、闲谈为乐,谈话内容不涉及国家政治,也不涉及别人的过失。

但因所谈传闻无法被证实,所以让作者觉得是浪费口舌。

C.《水浒传》多是作者在朋友散去后写着玩的,还有一半是没有朋友来的时候写的。

但因构思已久,所以不必苦思冥想,总会在不经意间产生写作的灵感。

D.这篇序写得含蓄、隐晦,通篇没有一个字涉及《水浒传》的内容。

作者用表面的闲适散淡,掩盖《水浒传》的真实写作意图,让读者自己去领会写这本书的用意。

解析 “作者觉得是浪费口舌”理解错误,是作者故意这么说,并非真的认为是徒费口舌。

答案 B

★4.用“/”给文中画波浪线的部分断句。

所发之言不求惊人人亦不惊未尝不欲人解而人卒亦不能解者事在性情之际世人多忙未曾尝闻也

解析 依据对称,“不求惊人”“不欲人解”;依据顶真,“不求惊人/人亦不惊”;依据句式,“者……也”,“者”后断;依据虚词“而”,前断;依据固定结构“在……之际”,后断。

答案 所发之言/不求惊人/人亦不惊/未尝不欲人解/而人卒亦不能解者/事在性情之际/世人多忙/未曾尝闻也。

5.把文中画线的句子译成现代汉语。

(1)快意之事莫若友,快友之快莫若谈,其谁曰不然?

译文:

(2)且未知吾之后身读之谓何,亦未知吾之后身得读此书者乎?

吾又安所用其眷念哉!

译文:

解析

(1)莫若,没有比得上;快友之快,前“快”指情投意合,后“快”指快乐;其,语气副词,难道;然,这样。

(2)后身,来世;谓何,认为怎么样,作何感想;得,能够;安所用……哉,怎么用得着……呢。

答案

(1)快乐的事情莫过于和好朋友在一起,和好朋友在一起的快乐莫过于谈天说地,谁说不是呢?