第二单元从地球圈层看地理环境11文档格式.docx

《第二单元从地球圈层看地理环境11文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二单元从地球圈层看地理环境11文档格式.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

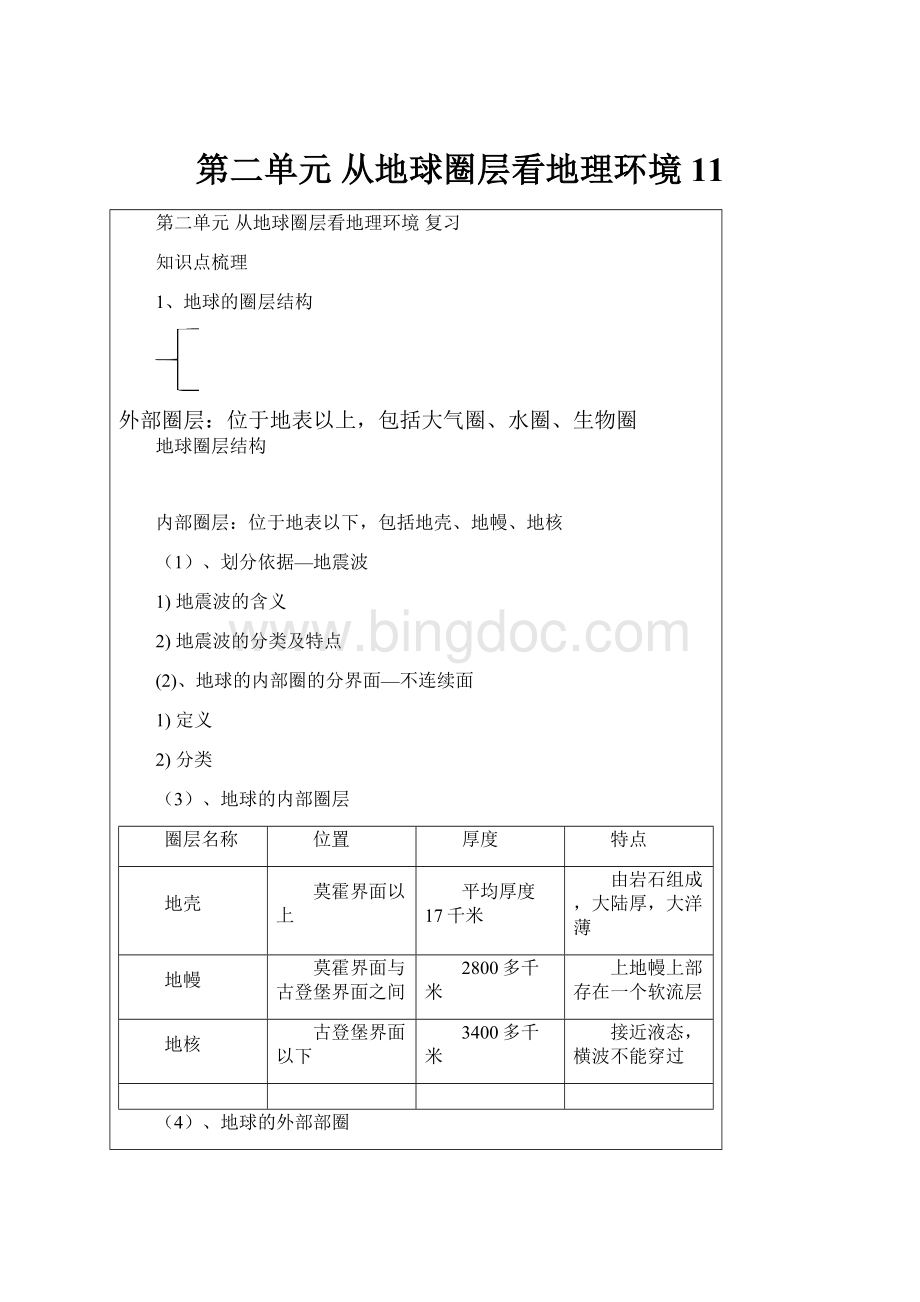

2800多千米

上地幔上部存在一个软流层

地核

古登堡界面以下

3400多千米

接近液态,横波不能穿过

(4)、地球的外部部圈

大气圈

由气体和悬浮物组成,主要成分氮和氧

水圈

包括地下水、地表水、大气水、生物水,处于不断的循环运动中

生物圈

占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部

2、岩石圈的结构及岩石圈的物质循环

(1)、岩石圈的结构

结构:

地壳全部、软流层以上的地幔部分

地壳上层:

硅铝层,是一个不连续圈层

岩石圈的结构分层:

地壳下层:

硅镁层,是一个连续圈层

特点:

厚度不均,硅铝层的不连续分布

(2)三大类岩石的比较

分类

形成过程

特点

举例

岩

浆

倾入岩

下岩浆在内压力作用下侵入地壳上都冷却凝固而形成岩石

矿物结晶颗粒较大致密,如花岗岩

花岗岩

喷出岩

地下岩浆在内压力作用下,沿地壳薄弱地带喷出地表,冷却凝固而成岩石

矿物结晶不明显,有的有流纹或气孔。

如玄武岩

玄武岩

流纹岩

沉

积

地表岩石在外力作用下,风化、侵蚀、搬运、堆积并固结形成新的岩石

具有层理构造,有时有化石,如页岩,砂岩

石灰岩

页岩

砂岩

砾岩

变

质

各类岩石在地壳深处高温、高压条件下,原来的成分、结构发生改变而形成新的岩石

片理构造,如大理岩、板岩等

片麻岩

大理岩

石英岩

板岩

(3)岩石圈的物质循环

1)、循环过程

2)、意义

形成了地球上丰富的矿产资源;

改变了地表的形态,塑造出了千姿百态的自然景观;

实现了地区之间,圈层之间的物质交换和能量传输,从而改变了地表的环境。

3、营造地表形态的力量(内外力作用)

(1)内力作用

1)、概念

2)、能量来源

3)、内力作用的表现形式及对地表形态的影响

表现形式

地壳运动

岩浆活动

变质作用

对地表形

态的影响

①水平运动(为主):

形成断裂带和高大的褶皱山脉,如喜马拉雅山、东非大裂谷、大西洋

②垂直运动(为辅):

引起地势的起伏变化和海陆变迁

岩浆倾入岩石圈上部或喷出地表

岩石在一定的温度、压力下发生变质

内力作用奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变的高低起伏

4)内力作用的分类

(2)、外力作用

1)、概念

3)、外力作用的表现形式及对地表形态的影响

外力作用

对地表形态的影响

分布

能

量

来

源

风化

作用

在温度、水、生物等的影响下使地表的岩石发生崩解和破碎,形成许多碎屑物质。

如石蛋地形、棒槌山

普遍

侵

蚀

作

用

流水侵蚀

喀斯特地貌、

黄土高原千沟万壑的地表形态

河流流经的高原、山地

太阳辐射

风力侵蚀

风蚀蘑菇、风蚀柱、

干旱、半干旱的沙漠地区

冰川侵蚀

冰斗、角峰、U形谷

有冰川分布的高山;

高纬度地区

海浪侵蚀

海蚀崖、海蚀柱

滨海地带

搬运作用

流水搬运

泥石流

湿润、半湿润地区

风力搬运

沙尘暴

干旱、半干旱地区;

海滨地区

冰川搬运

物质迁移

海浪搬运

堆积作用

流水堆积

冲积平原(洪积平原、河漫滩平原、三角洲)

沉积物颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积,具有一定的分选性

山口处,河流中下游

风力堆积

黄土高原、沙丘

干旱的内陆及临近地区

冰川堆积

冰碛地貌,沉积物大小不分杂乱堆积

海浪堆积

海滨沙滩

(3)、内力作用和外力作用的比较

地质作用

能量来源

对地壳形态的影响

内力作用

来自地球内部,主要是放射性元素衰变产生的热量。

⑴地壳运动

⑵岩浆活动

⑶变质作用

内力作用总的趋势是使地表变得高低不平,

来自地球外部,

主要是太阳辐射能。

⑴风化

⑵侵蚀

⑶搬运

⑷堆积

(5)固结成岩

外力作用使地表起伏状况趋向平缓。

它们同时作用,所以结果也往往交织在一起。

4、山地的形成

(1)、褶皱与褶皱山

1)褶皱

1概念

2基本形态

2)褶皱山

(2)断层和断块山

1)断层

(3)褶皱和断层的比较

(4).

地质构造规律的实际应用

应用

规律

原因

找水

向斜:

良好的储水构造,常有自流井分布

向斜构造底部低凹,两翼的水容易向中间渗流汇集,形成地下水,故可在向斜槽部打井。

向斜构造汇集的地下水,要承受静水压力,因此常形成自流井

断层:

多泉水、湖泊分布

断层是地下水出露的地方,岩隙水多沿着断层线出露

常发育沟谷、河谷

断层岩石破碎,容易被风化侵蚀,常发育成沟谷、河谷,有利于地表水汇集

找矿

背斜:

良好的储油(气)构造

背斜顶部岩层封闭,易于储油储气,气分布于顶部,水分布于底部,油在中间

良好的钻矿位置

岩层中的煤、铁矿等矿产多保留在向斜处,背斜顶部受张力容易被侵蚀,其岩层中的矿产很可能被侵蚀搬运掉

断层地带有利于矿体的形成

工程建设

大型工程建设:

应避开断层、背斜

铁路、公路、桥梁、水库等大型工程建设容易诱发断层活动,产生地震、滑坡、渗漏、积水等不良后果,造成建筑物塌陷;

背斜山坡上的大型工程建设易产生滑坡

地下隧道:

选背斜,避开向斜

背斜岩层天然拱形,结构稳定,不易储水;

向斜地形一般为盆地,成为雨水汇集区,在此处开隧道,隧道可能变成水道

采石场:

应选背斜顶部

背斜顶部受张力作用易被侵蚀,裂隙发育,岩石破碎,为采石场提供原料

(5)火山

岩浆活动与地貌

地下深处的岩浆沿地壳的中央喷出口或管道喷出形成火山,如我国长白山主峰、日本富士山。

火山由火山口和火山锥组成

地下深处的岩浆沿地壳的线状裂隙流出会形成溶岩高原,如东非高原

5、河流地貌的发育

(1)、河流的侵蚀地貌

1)概念

2)河流侵蚀作用形式的比较

3)河谷的形成

河谷形成阶段

初期

中期

成熟期

主要侵蚀方式

下切侵蚀和溯源侵蚀为主

河流下蚀减弱,侧蚀加强。

以侧蚀为主

河谷形态特征

河谷横剖面呈V型

河流在凹岸侵蚀,在凸岸堆积,河谷出现连续的河湾。

河谷横剖面呈槽型,上游窄而深,,下游宽而浅。

2、河流的堆积地貌

1)概念

2)冲积平原三个组成部分的比较

(3)河流地貌对聚落分布的影响

河流的作用

①提供生产、生活用水;

②交通运输通道,方便对外联系和运输;

③提供丰富农副品

对聚落规模的影响

(课本P80图4.21)

河网密布耕地破碎聚落规模小(我国南方)

河流少耕地连片聚落规模大(我国北方)

对聚落分布的影响

(课本P81图4.22)

①河流中下游城市密集②平原低地聚落沿河成线状分布

③山区河谷中聚落分布在冲积平原向山坡过渡地带

一、复习地球的圈层结构及个圈层的主要特点

二、岩石圈的结构及岩石圈的物质循环

三、营造地表形态的力量(内外力作用)

四、山地的形成

五、河流地貌的发育