无菌医疗器械GMP检查方法讲解稿总汇.docx

《无菌医疗器械GMP检查方法讲解稿总汇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无菌医疗器械GMP检查方法讲解稿总汇.docx(86页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

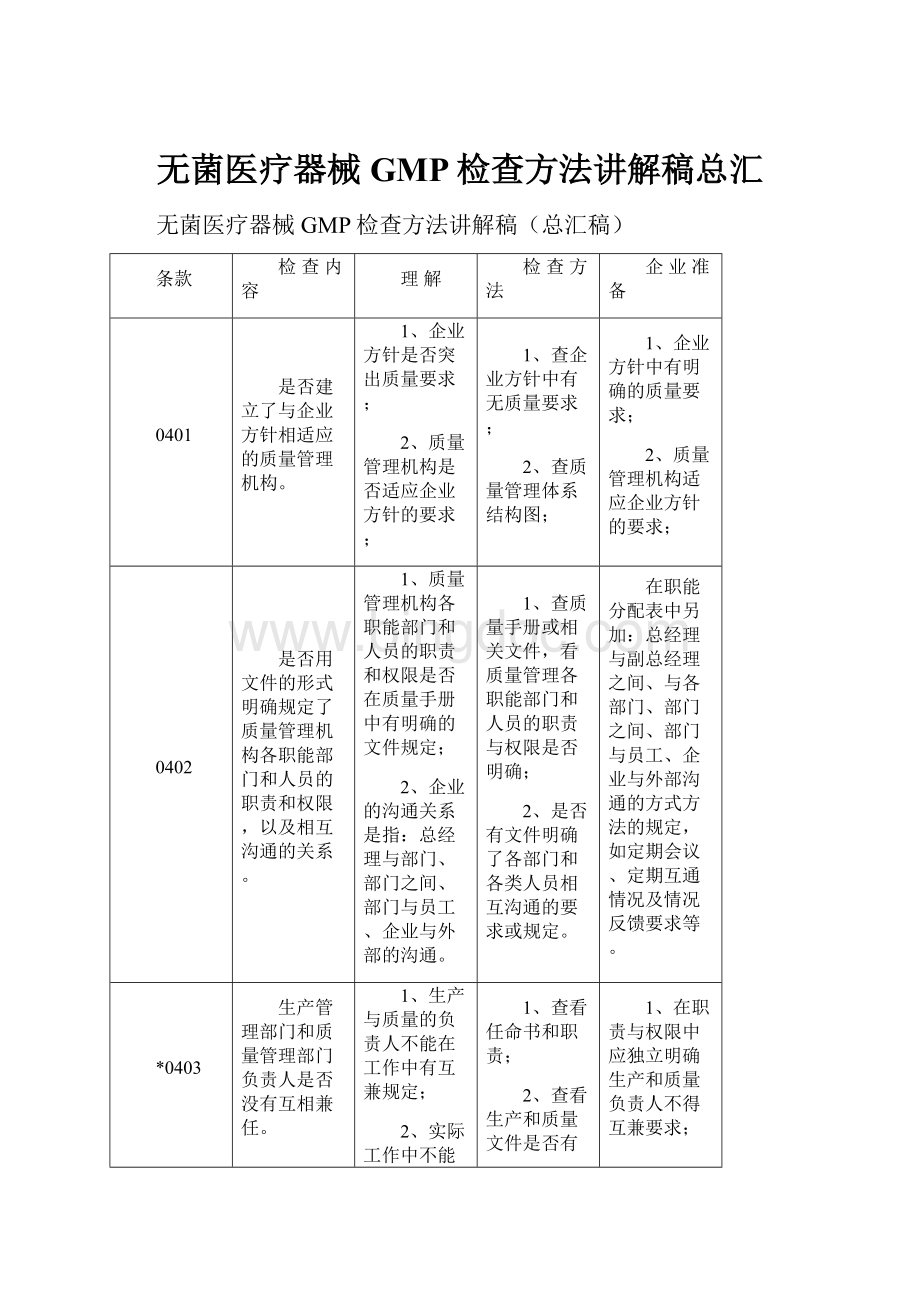

无菌医疗器械GMP检查方法讲解稿总汇

无菌医疗器械GMP检查方法讲解稿(总汇稿)

条款

检查内容

理解

检查方法

企业准备

0401

是否建立了与企业方针相适应的质量管理机构。

1、企业方针是否突出质量要求;

2、质量管理机构是否适应企业方针的要求;

1、查企业方针中有无质量要求;

2、查质量管理体系结构图;

1、企业方针中有明确的质量要求;

2、质量管理机构适应企业方针的要求;

0402

是否用文件的形式明确规定了质量管理机构各职能部门和人员的职责和权限,以及相互沟通的关系。

1、质量管理机构各职能部门和人员的职责和权限是否在质量手册中有明确的文件规定;

2、企业的沟通关系是指:

总经理与部门、部门之间、部门与员工、企业与外部的沟通。

1、查质量手册或相关文件,看质量管理各职能部门和人员的职责与权限是否明确;

2、是否有文件明确了各部门和各类人员相互沟通的要求或规定。

在职能分配表中另加:

总经理与副总经理之间、与各部门、部门之间、部门与员工、企业与外部沟通的方式方法的规定,如定期会议、定期互通情况及情况反馈要求等。

*0403

生产管理部门和质量管理部门负责人是否没有互相兼任。

1、生产与质量的负责人不能在工作中有互兼规定;

2、实际工作中不能有互相代替。

1、查看任命书和职责;

2、查看生产和质量文件是否有相互代签字的现象。

3、查计划书的签发人及检验报告的批准人。

1、在职责与权限中应独立明确生产和质量负责人不得互兼要求;

2、在文件中明确规定相互代签字行为无效。

*0404

质量管理部门是否具有独立性,是否能独立行使保持企业质量管理体系正常运行和保证产品质量符合性的职能。

1、质量管理部门是质量体系运行和产品检验的总负责部门;

2、必须有质量部门一票否决的规定。

第一条查质量部门职责与权限规定是否清楚;查质量组织结构图是否明确;查内审、管理评审、过程检验及出厂检验中质量部门的作用。

第二条查检验员任命书或授权书;查进货检验、过程检验、产品出厂检验的签字人是否属于质量管理部门人员。

1、质量管理部门的职责和权限应明确有质量体系管理和产品检验管理的规定;

2、明确质量部门一票否决权。

3、质量组织结构图独立机构;

4、所有质量文件的签字均须是质量部门的人。

0501

企业负责人是否组织制定了质量方针,方针是否表明了在质量方面全部的意图和方向并形成了文件,结合2303检查进行评价。

1、企业负责人要参与质量方针的制定;

2、质量手册中方针能够体现产品质量根本要求和意愿。

1、查制定质量方针的会议记录和询问负责人是否清楚了解质量方针的内容、含义。

2、查质量方针能否体现质量要求及是否形成文件;

3、询问相关人员是否清楚了解质量方针。

1、要保留制定质量方针会议的记录和企业负责人对质量方针制定的要求;

2、质量方针要体现产品质量的根本要求和服务要求。

0502

企业负责人是否组织制定了质量目标,在产品形成的各个层次上进行了分解,质量目标是否可测量,可评估的。

是否把目标转换成可实现的方法或程序,结合2304检查进行评价。

1、企业负责人要参与质量目标的制定;

2、质量目标要分解到各个职能部门的职责中;

3、质量目标应该做到数值量化;

4、目标应能够通过程序文件得到实现。

1、查质量目标是否形成文件;

2、查质量目标内容是否在质量方针框架下制定,是否分解到相关层次,是否可测量,是否明确了具体实施措施、计算方法、考核方法;

3、询问公司领导是否了解质量目标,质量文件中是否有确保质量目标实现的具体措施意见。

4、抽查各层次人员是否了解公司质量总目标和本部门、本岗位质量目标及实现情况。

1、要保留制定质量目标会议的记录和企业负责人对质量目标制定的要求;

2、要把质量的量化目标分解到各部门的职责中;

3、质量目标的要形成规定或程序文件要求(每年的目标是不一样的)。

0503

是否配备了与企业方针和质量方针、质量目标相适应,能满足质量管理体系运行和生产管理的需要的人力资源、基础设施和工作环境。

检查企业所配备资源符合要求的记录。

1、企业应具备生产许可证检查的基本条件和质量体系考核的运行要求。

2、没有许可证检查表中否决项和质量体系考核重点项不合格的情况。

1、与产品质量有关岗位人员名册看各岗位人员配置情况;

2、生产设备及相关工装清单、检测设备与计量器具清单及检定/校准记录;

3、厂房平面图及生产环境等,结合企业产品与规模看资源配备是否符合要求。

。

1、要能够提供生产许可证否决项符合的材料;

2、要能够提供质量体系考核重点项符合的材料。

0504

是否制定了进行管理评审的程序文件,制定了定期进行管理评审的工作计划,并保持了管理评审的记录。

由管理评审所引起的质量体系的改进得到实施并保持。

1、要制定管理评审的程序文件;

2、要有定期进行管理评审的计划和评审记录;

3、管理评审后应有持续改进和整改措施实施要求。

1)查程序文件中有关管理评审的规定、评审计划及评审记录;

2)查管理评审后整改计划、实施人、检查人及改进程序文件规定的要求和落实情况。

1、程序文件中必须有开展管理评审的明确规定、评审计划、评审要求及完整的评审记录;

2、管理评审后整改计划表中应有整改项目、实施人、检查落实人;

3、将整改后需要持续改进内容补充到程序文件中。

0505

相关法律、法规是否规定有专人或部门收集,在企业是否得到有效贯彻实施。

(检查相关记录或问询以证实贯彻的有效性)

1、法律法规要有专门的收集规定;

2、企业要将有关的法律法规进行宣传贯彻并落实。

1、查相关法律法规清单及抽查文件,查看是否得到充分收集;

2、查宣传、培训法律法规的会议记录或培训记录;

3、查贯彻法律法规的检查评审记录。

1、要制定专门收集有关法律法规的规定,定期收集并及时登记。

2、定期进行法律法规宣贯或培训并记录。

3、定期对法律法规宣贯进行评审并记录。

0601

是否在管理层中指定了管理者代表,并规定了其职责和权限。

要在质量手册中正式任命管理者代表并明确其职责和权限。

查质量手册中有无管理者代表的任命和其职责和权限是否被明确规定。

在质量手册中法人代表或负责人要任命管理者代表并将其职责和权限加以明确规定。

0701

是否规定了生产、技术和质量管理部门负责人应具备的专业知识水平、工作技能、工作经历的要求.

企业的生产、技术和质量负责人的资质要符合企业产品质量、工艺和管理的要求。

1、查对生产、技术和质量负责人的资质要求或规定;

2、查生产、技术和质量负责人的资质是否符合该企业产品的控制要求。

1、制定生产、技术和质量负责人任职的资质评聘要求或规定;

2、生产、技术和质量负责人任职资质档案要进行保存。

0702

是否制定了对生产、技术和质量管理部门负责人进行考核、评价和再评价的工作制度。

(检查相关评价记录,证明相关管理人员的素质达到了规定的要求)

要建立对生产、技术和质量管理部门负责人进行考核、评价和再评价的工作制度并定期进行考评。

1、查生产、技术和质量负责人考核、评价和再评价的制度规定文件;

2、检查考核、评价和再评价过程记录和评价结论的记录。

1、制定对生产、技术和质量负责人考核、评价和再评价的具体内容和要求。

2、企业的考评组要定期进行考核、评价并有过程的记录和考评结论。

0801

是否规定了对生产操作岗位和质量检验人员进行相关的法律法规和基础理论知识及专业操作技能、过程质量控制技能、质量检验技能培训的制度。

(检查相关记录证实相关技术人员经过了规定的培训)

要对生产操作的各个岗位和检验人员进行法律法规、基础理论知识、专业操作技能、过程质量控制技能进行专业培训。

检验人员要进行检验技能培训。

1、查检验人员专业培训的资质证书;专职质检员的过程质量控制技能培训记录;

2、查各操作岗位人员的专业技能培训计划、教材、培训及考核记录;

1、企业对全员、质检员、检验员要制定培训制度,明确培训内容并形成文件;

2、检验员要有经认可检验机构培训的证书,企业要有定期对专职质检员进行过程质量控制技能的培训记录;

3、对各岗位操作人员要有定期的培训记录

4、保存全员的法律法规、基础理论知识的培训计划、培训记录及考核情况记录。

0802

是否确定影响医疗器械质量的岗位,规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平(包括学历要求)、工作技能、工作经验。

对关键工序、特殊工序的操作人员要有专业知识水平(包括学历要求)、工作技能、工作经验的要求或规定。

1、查关键工序、特殊工序的操作人员任职要求或规定;

2、抽查一二个重点岗位人员的资质档案资料。

1、企业要制定对招聘关键工序、特殊工序的操作人员基本要求的规定并形成文件;

2、保存关键工序、特殊工序的操作人员资质、考核等资料并形成档案。

0803

对关键工序和特殊岗位操作人员和质量检验人员是否制定了评价和再评价制度。

检查评价记录证实相关技术人员能够胜任本职工作。

1、要建立评价和再评价制度;

2、评价记录能够体现出关键工序和特殊岗位操作人员和质量检验人员的实际技能水平并能够满足所在岗位的任职要求。

1、查有无评价和再评价制度;

2、查评价和再评价的记录能够证实相关人员的实际技能符合岗位的任职要求。

1、建立评价和再评价制度,并且有对关键和特殊工序操作人员和质量检验人员评价和再评价规定的具体内容(如实际技能考核项目、考核结果、评价结论等);

2、定期对相关人员的实际技能进行评价、再评价并保持评价记录。

0804

进入洁净区的生产和管理人员是否进行卫生和微生物学基础知识、洁净技术方面的培训及考核。

凡是需在洁净区工作的人员均须在上岗前进行卫生和微生物学基础知识、洁净技术方面的培训和考核。

合格后方可上岗。

1、查有无进入洁净区的生产和管理人员的卫生、微生物学、洁净技能知识的培训规定;

2、查洁净区的生产和管理人员岗前卫生和微生物学基础知识、洁净技术方面的培训记录和考核记录。

1、制定对洁净区人员岗前和定期卫生知识培训的制度或规定,内容要有卫生、微生物学、洁净技能知识等方面的内容。

2、要有定期培训计划、教材、考核的完整记录。

*0901

企业的厂房的规模与所生产的无菌医疗器械的生产能力、产品质量管理和风险管理的要求是否相适应。

(检查相关记录证实达到了相关要求)

1、厂房面积和洁净区的面积要能够满足无菌产品的生产能力要求;

2、洁净区应符合人流、物流分开和产品质量控制的要求及防止污染发生的措施规定。

1、现场查看洁净区半成品存放是否有超量存放、乱堆乱放现象;

2、现场查看洁净区人流、物流是否能有效防止污染和违反产品质量控制的现象。

3、查洁净区控制记录是否符合要求。

1、生产规模应与洁净区面积相适应,不得超量生产和乱堆乱放。

2、制定人流、物流进出洁净区的控制规定和洁净区产品质量控制规定;

3、洁净区的压差、温湿度及清洁卫生管理符合规定并记录准确、真实。

*0902

生产设备(包括灭菌设备、工艺装备)的能力(包括生产能力、运行参数范围、运行精度和设备完好率)是否与产品的生产规模和质量管理要求相符合。

生产设备的台套数量、完好程度、精度要符合所生产产品的规模要求和产品质量要求。

1、查设备清单以核定生产规模的满足程度;

2、查设备维护、保养、检修记录以判定设备完好程度;

3、查设备工艺参数确认报告和记录。

1、制定生产规模核定计划书和生产设备配置计划表;

2、制定设备维护、保养、安装调试、检修、更新管理制度并做到记录完整真实。

3、制定生产设备工艺参数确认的规定和方案并有确认报告和记录。

0903

原料库、中间产品存放区(或库)和成品库的储存环境是否能满足产品生产规模和质量控制的要求。

1、各类库区面积应满足产品存放的基本要求,不可超量超高堆放;

2、仓库的存放环境应有温湿度控制和防雨、防潮、防火、防盗、防小动物的“五防”要求。

1、现场查看各类仓库产品堆放是否符合仓库管理规定;有无超量超高堆放;温湿度控制记录及帐卡物情况;

2、查看“五防”要求的符合情况。

1、制定仓库管理规定并有最大存放量的限制规定;各类库容面积充裕,

2、帐卡物相符;温湿度控制记录真实完整;

3、仓库条件符合“五防”要求

0904

是否具有与所生产的医疗器械相适应的检验室和产品留样室;检验场地是否与生产规模相适应。

应有化学室、物理室、无菌室、阳性对照室和产品留样室;各室面积应能够满足生产规模、检验品种和数量的要求。

现场查看各类检验室是否齐全;仪器设备能否满足检验的要求;试剂存放是否符合规定;产品留样室的环境控制和存放情况能否符合要求。

1、制定检验室、留样室的管理制度和规定;各类检验室应齐备,面积充裕;

2、仪器设备、试剂摆放符合检验室的规定;留样室物品存放有序且环境控制记录完整。

*0905

企业所具备的检验和试验仪器设备及过程监视设备能否满足产品生产质量控制和质量管理体系运行监视和测量的需要,这些仪器或设备的数量是否与生产规模相适应。

1、检验和试验仪器设备及产品过程控制设备应齐全,并精度、完好性符合产品的质量控制要求;

2、检测仪器或设备的数量应能够满足生产规模的要求。

现场核查检测仪器设备清单,核查满足过程检验和出厂检验全部要求的程度。

1、配齐满足过程检验和出厂检验全部要求的检测仪器设备并建立全部检测仪器设备的档案和清单;

2、制定检测仪器设备定期校验和维护保养规定并始终保持记录的真实完整。

0906

上述基础设施(包括生产设备和检验仪器)的维护活动或缺少这种维护活动可能影响产品质量时,是否建立对维护活动的文件要求。

文件是否至少包括维护的频次、维护的方法、维护的记录等要求。

(检查维护活动的记录,证实维护活动的有效性)

企业的基础设施包括厂房、生产设备及检测仪器等。

经常性的正确进行维护保养是生产质量合格产品的基本保证。

维护保养制度中至少包括维护的频次、维护的方法、维护的记录等要求并保持记录的连续性和真实性。

1、查基础设施维护保养规定,应包括生产设备、检测仪器设备定期校验和维护保养的规定,具体内容中应有维护的频次、维护的方法、维护的记录等要求。

2、任抽二份仪器设备维护保养记录查看其是否完整和真实。

1、制定基础设施维护保养规定,内容应有:

房屋建筑、变配电机房、生产设施(生产设备、生产场地)、检测仪器设备等。

2、各类设施、设备都应制定各自的维护保养的具体规定并确定具体的部门或专人负责。

3、维护保养记录要真实完整并随各自的档案归档或独立建档。

1001

是否对工作环境条件提出定量和定性的限制要求,实施控制后是否达到要求。

无菌产品对环境是有严格要求的,必须有限制要求并且要有符合要求的证据(控制记录)。

1、查有无制定工作环境控制程序和作业指导书。

2、查工作环境控制记录的真实性。

1、制定工作环境控制程序和作业指导书(各类工作环境要有具体控制要求)。

2、环境控制要有真实、正确的记录。

1002

是否具有监视和保持工作环境所需的设备、设施和文件。

是否评价每一个参数、指示项或控制项以确定其失控可能增加的在产品使用中造成的风险。

1、洁净区要有温湿度、压差、尘埃粒子等控制要求,应具有相应的检测仪器设备和控制规定。

2、如有某些参数失控会造成产品质量中的风险时则需要对这些参数进行评价和加强控制。

1、查是否配备了相应的环境控制设备并制定相关控制文件;

2、由企业举证说明所做的控制措施可以消除产品使用中的风险;

3、查环境参数的评价记录。

1、制定环境控制程序文件并配齐环境控制仪器设备;

2、对所采取的控制措施是否能够有效消除产品使用中的风险要有确认报告和评价记录;记录的内容应包括项目、控制要求、确认意见、评价结论等。

1003

如果结果的输出不能被验证,生产企业是否对环境控制系统进行确认,是否进行定期检查以验证该环境系统正确的运行。

1、洁净区的送风量、各作业点的静压差是不能被验证的。

这时只能对各作业点的压差进行确认。

故环境系统的定期检查是确保系统正常运行的重要措施。

1、查环境控制确认的文件规定;

2、查对每一个需控制的环境参数的确认记录;

3、查产品生产过程中环境参数控制的相关记录,是否真实和定期执行。

制定环境控制系统确认程序及确认记录(确认方案、确认记录、确认报告)以及定期查验的记录。

环境参数控制记录要检查方法、要求、作业指导书并做到真实、按时进行。

1101

企业的生产环境是否整洁,是否有积水和杂草。

(检查地面、道路平整情况及减少露土、扬尘的措施和厂区的绿化,以及垃圾、闲置物品等的存放情况)

此款无理解障碍。

察看企业生产环境是否符合要求,并记录。

着重查看扬尘、垃圾防扩散措施、闲置物品(包括各类车辆停放)。

应做到环境清洁、无积水和杂草;道路平整,消防通道通畅;空地无露土,绿化宜选用常青草木,无扬花飘花粉易落叶等情况。

1102

生活区、行政区和辅助区布局是否合理,是否会对洁净室(区)造成污染,人流、物流是否分开。

生活区、行政区与辅助区与洁净区分开并隔离,洁净区新风口附近无污染。

洁净区内人流、物流要分开。

查厂区平面图,并现场察看,看净化生产车间周围环境是否符合要求,洁净区内人流、物流是否符合要求。

1、生活区、行政区与辅助区互无干扰。

与洁净区分开并隔离。

2、洁净区新风口附近无污染源;

3、洁净区内人流、物流符合要求。

1103

是否有空气或水等的污染源,是否远离交通干道、货场等。

(检查企业所在地周围的自然环境和卫生条件)

厂区周围应无扬尘、噪声或污染的湖、河、沟等水源地;洁净区新风口远离交通干道或货场。

现场察看企业周围环境是否符合要求。

厂区周围应无扬尘、噪声或污染的水源;洁净区新风口离交通干道或货场不少于五十米。

主导风向无严重污染源。

1201

企业是否根据所生产无菌医疗器械的质量要求,分析、识别并确定了应在相应级别洁净室(区)内进行生产的过程。

应根据产品质量的要求,区分出三十万级、十万级、万级及百级生产区的工艺过程要求并明确区别不同的净化级别。

查产品实现策划文件和产品标准、相关工艺文件,并现场查看洁净室,看洁净室级别是否符合所生产的无菌医疗器械的要求。

1、产品实现程序文件中要对产品的不同质量要求,制定生产工艺条件的不同净化级别要求。

2、洁净区应明确划分不同的净化级别区域并按规定要求组织生产。

*1202

洁净室(区)的洁净度级别是否符合《实施细则》中“附录”的要求。

“附录”中列出了不同洁净级别的参数规定,环境检测的结果应符合规定的要求。

查洁净室近一年内当地食品药品监督管理部门环境检测报告和自检的相关环境检测、控制记录。

1、企业每年要由药监部门环境检测单位对洁净区进行一次检测且质合格。

2、定期环境检测要形成规定,包括专检、自检的内容、频次、记录要求等。

1203

若有要求或是采用无菌加工时,其中的灌、装、封是否在万级下的局部百级洁净区内进行。

仅适用于有明确规定必须在万级下局部百级进行无菌加工产品。

查看工艺文件的规定和要求,环境检测记录并现场察看。

如有必须在在万级下的局部百级洁净区内进行灌、装、封工序的产品则应具备生产条件。

1204

不同洁净度级别洁净室(区)之间是否有指示压差的装置,压差指示数值是否符合规定要求;相同洁净度级别洁净室间的压差梯度是否合理。

不同洁净度级别洁净室(区)之间要有压差计,压差计指示数值应符合所在洁净度级别规定要求;相同洁净度级别洁净室间的压差梯度应不低于5帕。

现场查看不同洁净度级别洁净室(区)的压差计,指示数值是否符合所在洁净度级别规定要求。

1、企业至少应在二更间、注塑间、装配间、中间库、配料间等装压差计;

2、压差计应准确和定期校验,压差数值应及时记录;

3、不同洁净度级别洁净室(区)的压差数值应是不低于10帕,同级别不低于5帕。

1301

洁净室(区)是否按生产工艺流程合理布局,是否有交叉往复的现象,洁净室(区)空气洁净度是否从高到低由内向外布置,人流、物流走向是否合理。

洁净室(区)应按生产工艺流程合理布局,人流、物流走向不得有交叉往复的现象,洁净室(区)空气洁净度是否从高到低由内向外布置是指送风管路应从高洁净级别流向低级别的布局走向。

1、查看洁净区的图纸的主风管流向和生产工艺布局和送风管路是否从高洁净级别流向低级别的布局走向。

2、现场查看人流、物流走向是否有交叉往复现象。

1、企业应提供平面布置图,送风、回风图,人流、物流图并符合规定要求。

2、现场生产过程的人流、物流走向不得随意更变。

1302

同一洁净室(区)内或相邻洁净室(区)间的生产操作是否会产生交叉污染;不同级别的洁净室(区)之间是否有气闸室或防污染措施,零配件的传送是否通过双层传递窗。

1、洁净室(区)内如有产尘、有害气体、噪声等污染源时应有有效的隔离措施。

2、不同级别的洁净室(区)之间要有防污染措施。

3、物品传递应通过传递窗进行。

1、现场察看洁净室的污染隔离措施(如有)。

2、查看物品传递是否通过传递窗进行和的传递窗状态是否完好。

1、洁净室(区)内如有产尘、有害气体、噪声等污染源时应有隔离的规定及在不同级别的洁净室(区)之间要有防污染措施的规定。

2、传递窗要能够密闭且状态完好。

3、现场管理做到物品传递必须通过传递窗进行。

1303

洁净室(区)的温度和相对湿度是否符合产品生产工艺的要求。

产品工艺规定了产品的生产环境的温并和湿度要求,应在满足规定要求下组织生产。

查工艺规定的温湿度要求并现场查看符合程度。

一般产品应符合无菌产品生产环境的温度(18-28℃)和湿度(45%-65%)要求。

注:

可吸收缝合线对湿度有控制要求。

1401

洁净室(区)的墙面、地面、顶棚表面是否平整、光滑、无裂缝,无霉迹,各接口处是否严密,无颗粒物脱落,不易积尘,便于清洁,耐受清洗和消毒。

此款无理解障碍。

现场查看是否符合要求。

洁净室(区)的墙面的拼缝应无明显缝隙;地面不得是易积尘、易产生颗粒物脱落的水磨石地坪,如是自流平地面则不得有裂缝或起泡;各处拐角接口处严密无缝;顶棚平整,高效过滤器装接口严密无水迹、霉迹。

1402

是否有防尘、防止昆虫和其他动物进入的设施。

洁净区进入门厅和所有与非控制区的相通的物流通道、传递窗等都必须有防尘、防昆虫进入措施。

现场查看洁净室的对外通道是否符合防尘、防昆虫的要求。

洁净区进入门厅要安装灭蚊蝇灯,物流进出通道(传递窗)易出现在生产过程中未关闭的现象必须杜绝。

*1403

洁净室(区)内的门、窗和安全门是否密封。

此款无理解障碍

现场查看洁净室的门窗及安全门是否符合要求。

洁净区内的门、窗已存在关闭不严,开合不畅,门把损坏等现象须修复。

1501

洁净室(区)内使用的压缩空气等工艺用气是否有气体净化处理装置,其原理和结构是否能满足所生产无菌医疗器械的质量要求。

洁净室(区)内使用的工艺用气有压缩空气需要进行除尘、除油过滤;工艺用氮气等堕性气体也需过滤除尘。

制气原理不能是化学法或裂解法制得。

空气压缩机应采用无油润滑型。

1、查看压缩空气处理装置及其过滤系统是否符合要求;

2、如有其它工艺用气时查看有无过滤系统及制气原理。

1、企业保留压缩空气处理