灌溉与排水工程设计规范doc 72页.docx

《灌溉与排水工程设计规范doc 72页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《灌溉与排水工程设计规范doc 72页.docx(189页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

灌溉与排水工程设计规范doc72页

1总则

1.0.1为统一灌溉与排水工程设计要求,提高工程设计质量,保证工程安全,节水节地,降低能耗,保护水环境,合理利用水土资源,充分发挥工程综合效益,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的灌溉与排水工程设计。

1.0.3灌溉与排水工程设计,必须认真执行国家有关技术经济政策,根据流域水利规划和区域水土资源平衡的要求,全面搜集分析所需资料,进行必要的勘察、观测和实验,积极采用新技术、新工艺、新材料,做到因地制宜,综合治理,经济实用,方便管理。

1.0.4灌溉与排水工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2工程等级划分

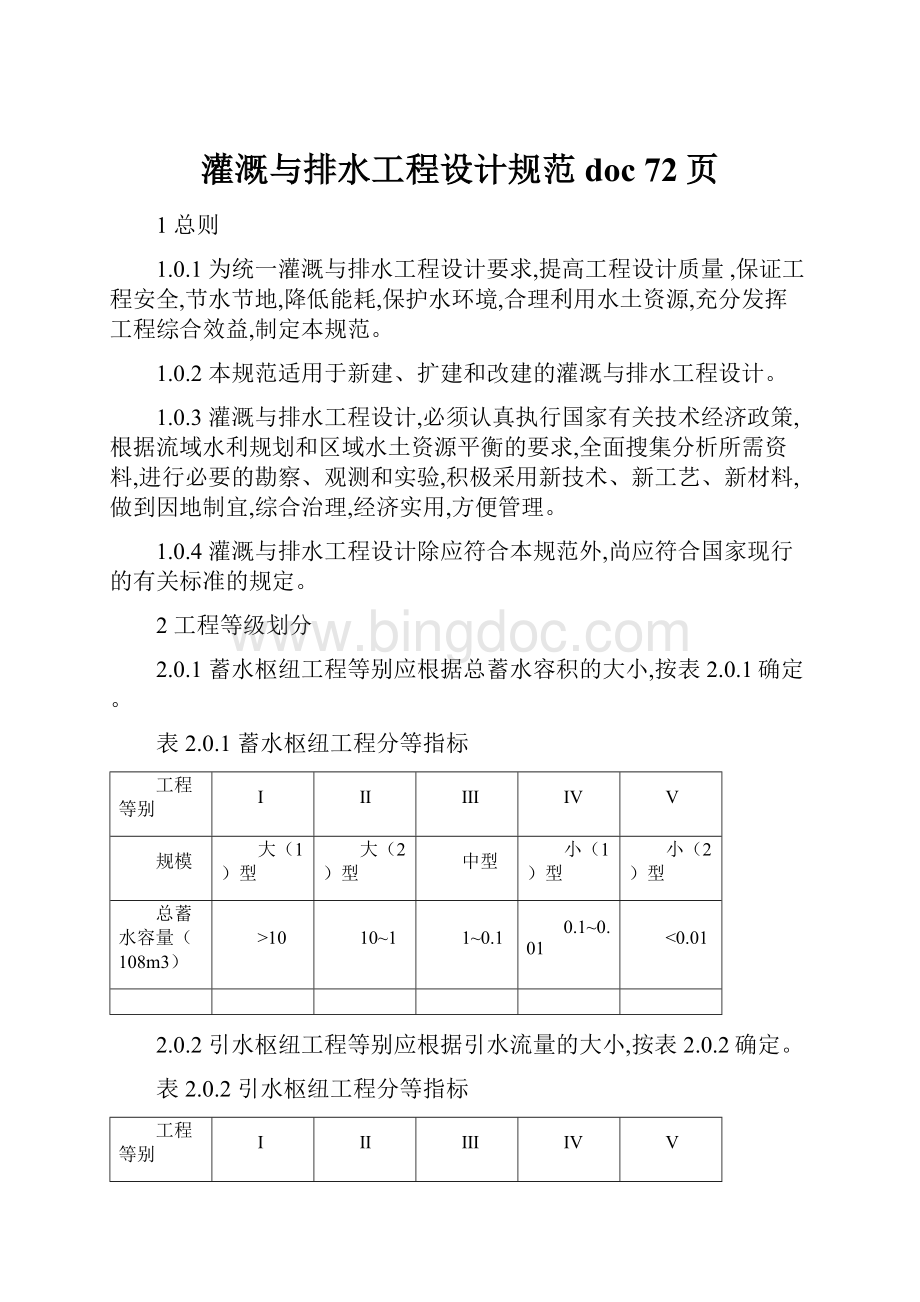

2.0.1蓄水枢纽工程等别应根据总蓄水容积的大小,按表2.0.1确定。

表2.0.1蓄水枢纽工程分等指标

工程等别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

规模

大

(1)型

大

(2)型

中型

小

(1)型

小

(2)型

总蓄水容量(108m3)

>10

10~1

1~0.1

0.1~0.01

<0.01

2.0.2引水枢纽工程等别应根据引水流量的大小,按表2.0.2确定。

表2.0.2引水枢纽工程分等指标

工程等别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

规模

大

(1)型

大

(2)型

中型

小

(1)型

小

(2)型

引水流量(m3/s)

>200

200~50

50~10

10~2

<2

2.0.3提水枢纽工程等别应根据单站装机流量或单站装机功率的大小,按表2.0.3确定。

当提水枢纽工程按单站装机流量和单机装机功率分属两个不同工程等别时,应按其中较高的等别确定。

2.0.4蓄水、引水和提水枢纽工程中的水工建筑物级别,应根据所属枢纽工程的等别与建筑物重要性,按表2.0.4确定。

表2.0.3提水枢纽工程分等指标

工程等别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

规模

大

(1)型

大

(2)型

中型

小

(1)型

小

(2)型

单站装机流量(m3/s)

>200

200~50

50~10

10~2

<2

单站装机功率(MW)

30

30~10

10~1

1~0.1

<0.1

注:

“装机”系指包括备用机组在内的全部机组。

表2.0.4水工建筑物级别划分

工程等别

永久性建筑物级别

临时性建筑物级别

主要建筑物

次要建筑物

Ⅰ

1

3

4

Ⅱ

2

3

4

Ⅲ

3

4

5

Ⅳ

4

5

5

Ⅴ

5

5

—

2.0.5灌溉渠道或排水沟的级别应根据灌溉或排水流量的大小,按表2.0.5确定。

对灌排结合的渠道工程,当按灌溉和排水流量分属两个不同工程级别时,应按其中较高的级别确定。

表2.0.5灌排渠沟工程分级指标

工程级别

1

2

3

4

5

灌溉流量(m3/s)

>300

300~100

100~20

20~5

<5

引水流量(m3/s)

>500

500~200

200~50

50~10

<10

2.0.6水闸、渡槽、倒虹吸、涵洞、隧洞、跌水与陡坡等灌排建筑物的级别,应根据过水流量的大小,按表2.0.6确定。

表2.0.6灌排建筑物分级指标

工程级别

1

2

3

4

5

过水流量(m3/s)

>300

300~100

100~20

20~5

<5

2.0.7在防洪堤上修建的引水、提水工程及其它灌排建筑物,或在挡潮堤上修建的排水工程,其级别不得低于防洪堤或挡潮堤的级别。

2.0.8倒虹吸、涵洞等灌排建筑物与公路或铁路交叉布置时,其级别不得低于公路或铁路的级别。

2.0.9蓄水、引水和提水枢纽工程中位置特别重要,失事后将造成重大灾害,或采用新型结构、实践经验较少的2~5级主要建筑物;2~5级的高填方灌排渠沟、大跨度或高排架渡槽、高水头或大落差水闸、倒虹吸、涵洞等灌排建筑物,其级别经论证后均可提高一级。

3设计标准

3.1灌溉标准

3.1.1设计灌溉工程时应首先确定灌溉设计保证率。

南方小型水稻灌区的灌溉工程也可按抗旱天数进行设计。

3.1.2灌溉设计保证率可根据水文气象、水土资源、作物组成、灌区规模、灌水方法及经济效益等因素,按照表3.1.2确定。

表3.1.2灌溉设计保证率

灌水方法

地区

作物种类

灌溉设计保证率(%)

地

面

灌

溉

干旱地区或

水资源紧缺地区

以旱作为主

50~75

以水稻为主

70~80

半干旱、半湿润地区

或水资源不稳定地区

以旱作为主

70~80

以水稻为主

75~85

湿润地区

或水资源丰富地区

以旱作为主

75~85

以水稻为主

80~95

喷灌、微灌

各类地区

各类作物

85~95

注:

1.作物经济价值较高的地区,宜选用表中较大值;作物经济价值不高的地区,可选用表中较小值。

2.引洪淤灌系统的灌溉设计保证率可取30%~50%。

3.1.3灌溉设计保证率可采用经验频率法按公式(3.1.3)计算,计算系列年数不宜少于30a。

P=[m/(n+1)]×100%(3.1.3)

式中p-----灌溉设计保证率(%);

m-----按设计灌溉用水量供水的年数(a);

n------计算总年数(a)。

3.1.4以抗旱天数为标准设计灌溉工程时,单季稻灌区可用30~50d,双季稻灌区可用50~70d。

经济较发达地区,可按上述标准提高10~20d。

3.1.5作物灌溉制度的设计应符合下列规定:

1、万亩以上灌区应采用时历年法确定历年各种主要作物的灌溉制度,根据灌溉定额的频率分析选出2~3个符合设计保证率的年份,以其中灌水分配过程不利的一年为典型年,以该年的灌溉制度作为设计灌溉制度;时历年系列不宜少于30a。

灌区的降水、土壤、水文地质条件有较大差异时,应分区确定灌溉制度。

2、万亩及万亩以下灌区确定灌溉设计保证率时,可根据降水的频率分析选出2~3个符合设计保证率的年份,拟定其灌溉制度,以其中灌水分配过程不利的一年为典型年,以该年的灌溉制度作为设计灌溉制度。

3、作物灌溉制度应经观测试验、灌溉经验及灌区水量平衡分析计算相互检验确定。

4、用水量平衡法确定灌溉制度,必须首先确定作物需水量,其数值可直接取用当地或自然地理条件类似的邻近地区灌溉试验站的观测成果,或从已鉴定过的作物需水量等值线图中选定。

若上述观测结果或作物需水量等值线图不能满足使用要求时,宜采用彭曼法(见附录A)计算确定。

5、用水量平衡法确定旱作物灌溉制度,宜采用公式(3.1.5-1)和(3.1.5-2)计算播前和生育期两部分灌溉定额。

生育期内灌水次数、灌水时间及灌水定额,可通过逐旬或逐候(5d)水量平衡演算确定(见附录B)。

播前灌水时间可根据当地耕作经验确定。

M1=102γH(ωmax-ω0)(3.1.5-1)

M2=ET-P0-Wk-(W0-Ws)(3.1.5-2)

式中M1-----播前灌水定额(m3/hm2);

M2----生育期灌溉定额(m3/hm2);

γ----H深度内的土壤平均容重(t/m3);

H——土壤计划湿润层深度(m),根据作物主要根系活动层深度确定;

ωmax——H深度内土壤田间持水率(占干土重%);

ωo——H深度内播前土壤平均含水率(占干土重%);

ET——作物全生育期总需水量(m3/hm2);

Po——生育期内有效降水量(m3/hm2);

Wk——生育期内地下水补给量(m3/hm2),可取自当地或条件类似地区观测试验资料;

Wo——播前H深度土层中的原始储水量(m3/hm2),无播前灌水时,其值为102γHωo,有播前灌水时,其值为102γHωmax;

Ws——作物收割时H深度土层中的储水量(m3/hm2),其值为102γHωs;

ωs-------作物收割时H深度内土壤平均含水率(占干土重的%)。

6、用水量平衡法确定水稻灌溉制度,宜采用公式(3.1.5-3)、(3.1.5-4)和

(3.1.5-5)计算秧田、泡田和生育期灌溉定额。

生育期内灌水次数、灌水时间和灌水定额,应根据水稻丰产、节水灌溉方式,通过逐时段水量平衡演算拟定(见附表B)。

M1ˊ=аy[103γ1H1(ω1b-ω1)+(ET1+F1)t1-P01](3.1.5-3)

M2ˊ=103γ2H2(ω2b-ω2)+h0+(E02+F2)t2-P02(3.1.5-4)

M3ˊ=ET0+F0-P0+(h0-h3)(3.1.5-5)

式中M1ˊ------折算为本田面积的秧田灌溉定额(mm);

M2ˊ------泡田定额(mm);

M3ˊ------生育期灌溉定额(mm);

аy------秧田面积与本田面积比值,可根据当地实际经验确定,一般为0.07~0.14;

γ1------秧田H1深度内土壤平均容重(t/m3);

H1------秧田犁底层深度(m);

ω1b-----H1深度内土壤饱和含水率(占干土重%);

ω1----H1深度内播种时土壤实际含水率(占干土重%);

ET1----秧田日平均需水量(mm/d);

F1----秧田日平均渗漏量(mm/d);

t1----秧龄期天数(d);

P01----秧龄期秧田有效降雨量(mm);

γ2----稻田H2深度内土壤平均容重(t/m3);

H2----稻田犁底层深度(m);

ω2b----H2深度内土壤饱和含水率(占干土重%);

ω2----H2深度内泡田开始时土壤实际含水率(占干土重%);

h0------插秧时田面所需水层深度(mm);

E02------泡田期日平均水面蒸发量(mm/d);

F2------泡田期日平均渗漏量(mm/d);

t2------泡田期天数(d);

P02----泡田期有效降雨量(mm);

ET0----插秧至成熟落干的水稻需水量(mm);

F0----同期稻田适宜渗漏量(mm);

P0----同期有效降雨利用量(mm),其值为降雨量与排水量之差;

h0----插秧时稻田水深(mm);

h3----收割时田面水深(mm)。

7、改良盐碱土或防治土壤次生盐碱化的地区,拟定作物灌溉制度时应考虑冲洗定额;缺水地区拟定作物灌溉制度时宜考虑进行非充分灌溉。

3.1.6灌区净灌溉用水量与毛灌溉用水量可分别采用公式(3.1.6-1)和(3.1.6-2)计算;净流量与毛流量可分别采用公式(3.1.6-3)和(3.1.6-4)计算。

(3.1.6-1)

(3.1.6-2)

Qj=102Aq(3.1.6-3)

(3.1.6-4)

式中Wj----某时段灌区净灌溉用水量(m3);

A-----灌区灌溉面积(hm2);

----灌区净综合灌水定额(m3/hm2);

n--------灌区内该时段灌溉作物种类数;

аi------第i种作物的种植比,其值为第i种作物的灌溉面积与灌区灌溉面积之比;

mi-------第i种作物在该时段的灌水定额(m3/hm2);

W------某时段灌区毛灌溉用水量(m3);

η-----灌溉水利用系数;

Qj-----某时段灌区净灌溉流量(m3/s);

q------灌水率(m3/s.100hm2);

Q-----某时段灌区毛灌溉流量(m3/s)。

3.1.7设计灌水率的确定应符合下列要求:

1、应按公式(3.1.7)确定各种作物播前灌水及生育期内各次灌水的灌水率,并应根据每次灌水延续时间,绘制各种作物的灌水率过程线,将同时期各种作物灌水率相加,绘成全灌区年度初步灌水率图。

(3.1.7)

式中qik-----第i种作物第k次灌水的灌水率(m3/s.100hm2);

mik-----第i种作物第k次灌水的灌水定额(m3/hm2);

Tik-------第i种作物第k次灌水的灌水延续时间(d)。

2、作物灌水延续时间应根据当地作物品种、灌水条件、灌区规模与水源条件以及前茬作物收割期等因素确定。

万亩以上灌区主要作物可按表3.1.7选用,万亩及万亩以下灌区可按表列数值适当减小。

表3.1.7万亩以上灌区作物灌水延续时间(d)

作物

播前

生育期

水稻

5~15(泡田)

3~5

冬小麦

10~20

7~10

棉花

10~20

5~10

玉米

7~15

5~10

3、对初步灌水率图进行修正,应使修正后的灌水率图符合下列要求:

2应与水源供水条件相适应;

3全年各次灌水率大小应比较均匀,以累积30d以上的最大灌水率为设计灌水率,短期的峰值不应大于设计灌水率的120%,最小灌水率不应小于设计灌水率的30%;

4宜避免经常停水,特别应避免小于5d的短期停水;

5提前或推迟灌水日期不得超过3d,若同一种作物连续两次灌水均需变动灌水日期,不应一次提前、一次推后;

6延长或缩短灌水时间与原定时间相差不应超过20%;

7灌水定额的调整值不应超过原定额的10%,同一种作物不应连续两次减小灌水定额;

8当上述要求不能满足时,可适当调整作物组成。

3.1.8灌区灌溉水利用系数应按公式(3.1.8)计算。

η=ηsηf(3.1.8)

式中η-----灌溉水利用系数;

ηs-----渠系水利用系数;

ηf-----田间水利用系数。

3.1.9渠系水利用系数可用各级渠道的渠道水利用系数连乘求得。

渠道水利用系数的计算应符合下列规定:

9有当地或条件类似地区的渠道净、毛流量实测值时,应采用公式(3.1.9-1)计算:

ηo=Qdj/Qd(3.1.9-1)

式中ηo——渠道水利用系数;

Qdj——渠道净流量(m3/s);

Qd——渠道毛流量(m3/s)。

10无实测资料时,可采用公式(3.1.9-2)计算;

ηo=1-σL(3.1.9-2)

式中σ——渠道单位长度水量损失率(%/km);

L——渠道长度(km)。

11渠道单位长度损失率可取自实测资料。

缺乏实测资料时,可采用下列方法计算:

12土渠渗水不受地下水顶托的条件下,可采用公式(3.1.9-3)计算。

σ=K/Qmdj(3.1.9-3)

式中K——土壤透水性系数,可从表3.1.9-1查得;

m——土壤透水性指数,可以表3.1.9-1查得。

表3.1.9-1土壤透水性参数

渠床土质

透水性

K

m

粘土

弱

0.70

0.30

重壤土

中弱

1.30

0.35

中壤土

中

1.90

0.40

轻壤土

中强

2.65

0.45

沙壤土

强

3.40

0.50

13土渠渗水受地下水顶托的条件下,可按公式(3.1.9-4)修正。

(3.1.9-4)

式中σ′——受地下水顶托的渠道单位长度水量损失率(%/km);

ε′——受地下水顶托的渗水损失修正系数,可从表3.1.9-2查得。

表3.1.9-2土渠渗水损失修正系数

渠道净流量(m3/s)

地下水埋深(m)

<3

3

5

7.5

10

15

20

25

1

0.63

0.79

——

——

——

——

——

——

3

0.50

0.63

0.82

——

——

——

——

——

10

0.41

0.50

0.65

0.79

0.91

——

——

——

20

0.36

0.45

0.57

0.71

0.82

——

——

——

30

0.35

0.42

0.54

0.66

0.77

0.94

——

——

50

0.32

0.37

0.49

0.60

0.69

0.84

0.97

——

100

0.28

0.33

0.42

0.52

0.58

0.73

0.84

0.94

3)衬砌渠道可用公式(3.1.9-5)修正。

σo=εoσ(3.1.9-5)

式中σo——衬砌渠道单位长度水量损失率;

εo——衬砌渠道渗水损失修正系数,可从表3.1.9-3查得。

表3.1.9-3衬砌渠道渗水损失修正系数

防渗措施

衬砌渠道渗水损失修正系数

渠槽翻松夯实(厚度大于0.5m)

.030~0.20

渠槽原土夯实(影响深度不小于0.4m)

0.70~0.50

灰土夯实(或三合土夯实)

0.15~0.10

混凝土护面

0.15~0.05

粘土护面

0.40~0.20

浆砌石护面

0.20~0.10

沥青材料护面

0.10~0.05

塑料薄膜

0.10~0.05

3.1.10全灌区同级渠道的渠道水利用系数代表值,可取用该级若干条代表性渠道的渠道水利用系数平均值,代表性渠道应根据过水流量、渠长、土质与地下水埋深等条件分类选出。

3.1.11应采取措施提高渠系水利用系数,使其设计值不低于表3.1.11所列数值。

表3.1.11渠系水利用系数

灌区面积(万亩)

>30

30~1

<1

渠系水利用系数

0.55

0.65

0.75

注:

每亩等于0.0667hm2(下同)。

3.1.12管道水利用系数设计值不应低于0.97。

3.1.13旱作灌区田间水利用系数设计值不应低于0.90;水稻灌区田间水利用系数设计值不应低于0.95。

3.2排水标准

3.2.1排涝标准的设计暴雨重现期应根据排水区的自然条件、涝灾的严重程度及影响大小等因素,经技术经济论证确定,一般可采用5~10a。

经济条件较好或有特殊要求的地区,可适当提高标准;经济条件目前尚差的地区,可分期达到标准。

3.2.2设计暴雨历时和排除时间应根据排涝面积、地面坡度、植被条件、暴雨特性和暴雨量、河网和湖泊的调蓄情况,以及农作物耐淹水深和耐淹历时等条件,经论证确定。

旱作区一般可采用1~3d暴雨从作物受淹起1~3d排至田面无积水;水稻区一般可采用1~3d暴雨3~5d排至耐淹水深。

具有调蓄容积的排水系统,可根据调蓄容积的大小采用较长历时的设计暴雨或一定间歇期的前后两次暴雨作为设计标准;排空调蓄容积的时间,可根据当地暴雨特性,统计分析两次暴雨的间歇天数确定,一般可采用7~15d。

3.2.3农作物的耐淹水深和耐淹历时,应根据当地或邻近地区有关试验或调查资料分析确定。

无试验或调查资料时,可按表3.2.3选取。

表3.2.3几种主要农作物的耐淹水深和耐淹历时

农作物

生育阶段

耐淹水深(cm)

耐淹历时(d)

小麦

拔节~成熟

5~10

1~2

棉花

开花、结铃

5~10

1~2

玉米

抽穗

灌浆

成熟

8~12

8~12

10~15

1~1.5

1.5~2

2~3

甘薯

---

7~10

2~3

春谷

孕穗

成熟

5~10

10~15

1~2

2~3

大豆

开花

7~10

2~3

高粱

孕穗

灌浆

成熟

10~15

15~20

15~20

5~7

6~10

10~20

水稻

返青

分蘖

拔节

孕穗

成熟

3~5

6~10

15~25

20~25

30~35

1~2

2~3

4~6

4~6

4~6

3.2.4设计排涝模数应根据当地或邻近地区的实测资料分析确定。

无实测资料时,可根据排水区的自然经济条件和生产发展水平等,分别选用附录C所列公式或其它经过论证的公式计算。

3.2.5设计排渍深度、耐渍深度、耐渍时间和水稻田适宜日渗漏量,应根据当地或邻近地区农作物试验或种植经验调查资料分析确定。

无试验资料或调查资料时,旱田设计排渍深度可取0.8~1.3m,水稻田设计排渍深度可取0.4~0.6m;旱作物耐渍深度可取0.3~0.6m,耐渍时间3~4d。

水稻田适宜日渗漏量可取2~8mm/d(粘性土取较小值,沙性土取较大值)。

3.2.6有渍害的旱作区,农作物生长期地下水位应以设计排渍深度作为控制标准,但在设计暴雨形成的地面水排除后,应在旱作物耐渍时间内将地下水位降至耐渍深度。

水稻区应能在晒田期内3~5d将地下水位降至设计排渍深度。

土壤渗漏量过小的水稻田,应采取地下水排水措施使其淹水期的渗漏量达到适宜标准。

3.2.7适于使用农业机械作业的设计排渍深度,应根据各地区农业机械耕作的具体要求确定,一般可采用0.6~0.8m。

3.2.8设计排渍模数应采用当地或邻近地区的实测资料确定。

无实测资料时,可采用公式(3.2.8)计算:

qh=103μH/86.4T(3.2.8)

式中qh------设计排渍模数(m3/s.km2);

μ----土壤给水度(释放水量与土壤体积的比值);

H-----地下水位设计降低深度(m);

T-----排渍历时(d)。

3.2.9改良盐碱土或防治土壤次生盐碱化的地区,其排水标准除应执行本节上述各条规定外,还应在返盐季节前将地下水控制在临界深度以下,地下水临界深度应根据各地区试验或调查资料确定。

无试验或调查资料时,可按表3.2.9所列数值选用。

表3.2.9地下水临界深度(m)

土质

地下水矿化度(g/l)

<2

2~5

>5~10

>10

沙壤土、轻壤土

中壤土

重壤土、粘土

1.8~2.1

1.5~1.7

1.0~1.2

2.1~2.3

1.7~1.9

1.1~1.3

2.3~2.6

1.8~2.0

1.2~1.4

2.6~2.8

2.0~2.2

1.3~1.5

3.3防洪标准

3.3.1蓄水枢纽工程建筑物的防洪标准,应根据其级别按表3.3.1确定。

表3.3.1蓄水枢纽工程建筑物防洪标准

枢纽建筑物级别

1

2

3

4

5

防洪标准(重

现期a)

山区、丘陵区

设计

1000~500

500~100

100~50

50~30

30~20

校

核

混凝土、

浆砌石坝

5000~2000

2000~1000

1000~500

500~200

200~100

土石坝、

堆石坝

10000~5000

5000~2000

2000~1000

1000~300

300~200

平原、滨海区

设计

300~100

100~50

50~20

20~10

10

校核

2000~1000

1000~300

300~100

100~50

50~20

3.3.2引水、提水枢纽工程建筑物的防洪标准,应根据其级别按表3.3.2确定。

表3.3.2引水、提水枢纽工程建筑物防洪标准

枢纽建筑物

1

2

3

4

5

防洪标准

(重限期a)

设计

100~50

50~~30

30~20

20~10

10

校核

300~200

200~100

100~50

50~30

30~20

3.3.3灌排建筑物、灌溉渠道的防洪标准,应根据其级别按表3.3.3确定。

表3.3.3灌排建筑物、灌溉渠道设计防洪标准

建筑物级别

1

2

3

4

5

防洪标准(重现期a)

100~50

50~30

30~20

20~