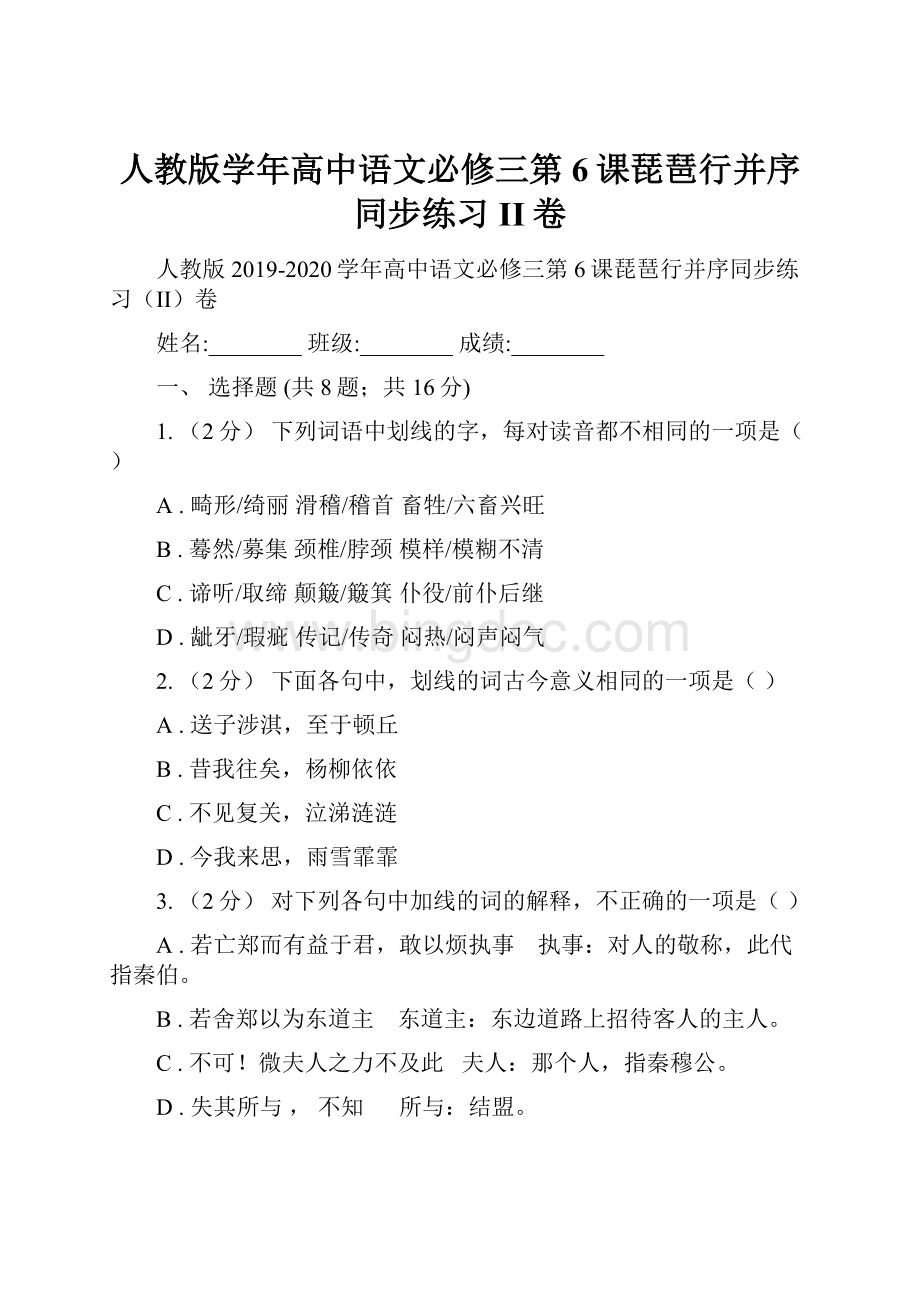

人教版学年高中语文必修三第6课琵琶行并序同步练习II卷Word下载.docx

《人教版学年高中语文必修三第6课琵琶行并序同步练习II卷Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版学年高中语文必修三第6课琵琶行并序同步练习II卷Word下载.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

所与:

结盟。

4.(2分)(2015高二上·

桐乡期中)下列各句中没有错别字的一项是()

A.西方六国拒绝参与美国提出的总额7000亿美元的金融救援计划,这既有经济层面的原因,也有自身利益的考虑,表明七国集团在救市问题上貌合神离。

B.近年来,香港功夫电影不景气,年轻武术演员寥若辰星;

而内地科班出身的武术演员却是人才辈出。

C.上世纪70年代末才建成首座核电站的韩国,如今竟跻身全球核电一线阵营,发电效率全球首曲一指,其发展之迅速,实在令人刮目相看。

D.中国男足十余年的职业路,只是让我们等来了一场恶梦,耐心在急燥冒进的改革中逐渐化为乌有。

5.(2分)(2017高二上·

平安月考)下列各句中,划线的“为”字意义与用法分类正确的一项是()

①邯郸为郡

②视为止,行为迟

③而为秦人积威之所劫

④吾见其难为

⑤愿为诸君快战

⑥为国者无使为积威之所劫哉

A.全都不相同

B.①与⑥相同

C.②与③相同

D.④与⑤相同

6.(2分)(2019高一上·

高邮期中)下列句中加下划线词的解释,完全正确的一项是()

A.金就砺则利(就:

靠近)

虽一毫而莫取(虽:

虽然)

B.萦青缭白(白:

白色)

其出人也远矣(出:

超出)

C.迩之事父(迩:

近)

不爱珍器重宝肥饶之地(爱:

吝惜)

D.赢粮而景从(赢:

充满)

胥怨者民也(胥:

相互)

7.(2分)下列对作品及人物形象的分析,不正确的一项是()

A.本文是一篇典型的驳论文,围绕“季氏将伐颛臾是错误的”这一观点展开反驳,通过孔子与他的学生冉有、季路之间的对话,批驳了季氏兼并颛臾的企图,阐明了“治国以理”“为政以德”的政治主张。

B.《辛德勒名单》利用电影语言的优势,多线并进的结构,震撼人心的情节,富有表现力的细节,以及耐人寻味的道白,展示了辛德勒解救犹太人的全过程,表现了人性在他身上的复苏。

C.《雷雨》(节选)的结局中周朴园开出支票,用他的话说是“弥补我的一点罪过”,实际是急于赶走侍萍,免得夜长梦多,威胁到自己的生活。

D.《一滴眼泪一滴水》中的伽西莫多是作者根据“丑就在美的旁边,畸形靠近优美,粗俗藏在崇高的背后,恶与善并存”的美学原则创造的人物形象,外形丑陋,但内心纯真善良。

8.(2分)辛弃疾在《永遇乐·

京口北固亭怀古》一词最后用了一个典故,写道:

“廉颇老矣,尚能饭否?

”这样写法的作用是什么?

选出分析不正确的一项()

A.作者以廉颇自比,表明自己虽老,但不忘为国效力。

B.作者借廉颇虽老还有人想起用的故事,表达自己得不到朝廷重用的愤懑心情。

C.表示今天再也找不到象廉颇这样的大将的痛惜心情。

D.怀念廉颇,吊古伤今,渲染一种悲壮苍凉的情绪。

二、文言文阅读(共1题;

共11分)

9.(11分)阅读下面的文言文,完成下列各题。

居易敏悟绝人,工文章。

未冠,谒顾况。

况,吴人,恃才,少所推可,见其文,自失曰:

“吾谓斯文遂绝,今复得子矣!

”贞元中,擢进士,补校书郎。

四年,天子以旱甚,下诏有所蠲贷,振除灾沴。

居易见诏节未详,即建言乞尽免江淮两赋,以救流瘠。

宪宗颇采纳。

李师道上私钱六百万,为魏征孙赎故第,居易言:

“征任宰相,太宗用殿材成其正寝,后嗣不能守,陛下犹宜以贤者子孙赎而赐之。

师道人臣,不宜掠美。

”帝从之。

河东王锷将加平章事,居易以为,“宰相天下具瞻,非有重望显功不可任。

按锷诛求百计,所得财号为‘羡余’以献。

今若假以名器,四方闻之,皆谓陛下得所献,与宰相。

诸节度私计曰:

‘谁不如锷?

’争裒割生人以求所欲”。

后对殿中,论执强鲠,帝未谕,辄进曰:

“陛下误矣。

”帝变色罢谓李绛曰是子我自拔擢乃敢尔我叵堪此必斥之绛曰:

“陛下启言者路,故群臣敢论得失;

若黜之,是箝其口,非所以发扬盛德也。

”帝悟,待之如初。

明年,盗杀武元衡,京都震扰。

居易首上疏,请亟捕贼,刷朝廷耻,以必得为期。

宰相嫌其出位,不悦。

俄有言:

“居易母堕井死,而居易赋《新井篇》,言浮华,无实行,不可用。

”出为州刺史。

中书舍人王涯上言不宜治郡,追贬江州司马。

既失志,能顺适所遇,托浮屠生死说,若忘形骸者。

赞曰:

居易在元和、长庆时,与元稹俱有名,最长于诗,它文未能称是也,多至数千篇,唐以来所未有。

其自叙言:

“关美刺者,谓之讽谕;

咏性情者,谓之闲适;

触事而发,谓之感伤;

其它为杂律。

”又讥“世人所爱惟杂律诗,彼所重,我所轻。

至讽谕意激而言质,闲适思澹而辞迂,以质合迂,宜人之不爱也”。

今视其文,信然。

而杜牧谓:

“纤艳不逞,非庄士雅人所为。

流传人间,子父女母交口教授,淫言媟语入人肌骨不可去。

”观居易始以直道奋,在天子前争安危,冀以立功,虽中被斥,晚益不衰。

呜呼,居易其贤哉!

(节选自《新唐书·

白居易传》)

(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是()

A.帝变色罢/谓李绛曰/是子我自拔擢/乃敢尔/我叵堪/此必斥之

B.帝变色罢/谓李绛曰/是子我自拔擢/乃敢尔我/叵堪此/必斥之

C.帝变色/罢/谓李绛曰/是子我自拔擢/乃敢尔我/叵堪/此必斥之

D.帝变色/罢/谓李绛曰/是子我自拔擢/乃敢尔/我叵堪此/必斥之

(2)下列对文中划线词语的相关内容的解说,不正确的一项是()

A.擢进士,指被选拔为进士。

中国古代科举制度中,通过最后一级中央政府朝廷考试者(古代科举殿试及第者),称为进士。

B.古代中国汉族男性年满二十岁要举行冠礼,表示成年。

未冠又称弱冠,即不到二十岁。

白居易就是在尚未成年时得到了顾况的高度称赞。

C.浮屠,亦作浮图、休屠。

古人称佛教徒为浮屠,都是佛陀的异译。

后人认为佛陀二字太麻烦,于是简化成了一个字“佛”。

D.“赞”是纪传体史书中写在篇末的评论性文字,可用来表达对传主的肯定和赞美。

本文篇末的“赞”中称赞白居易为贤者。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.杜牧批评白居易的诗细巧艳丽,不是庄重高雅的人士作的,而且流传人间,影响很坏。

白居易则认为自己的诗都含意激切,言辞质朴。

B.白居易除了是成就斐然的诗人外,还是正直的臣子。

他多次进谏,而宪宗皇帝也多次接受了他的意见。

但是后来还是被当权的大臣们弹劾,仕途不顺,被贬江州。

C.白居易的诗多达数千篇,他按内容将自己的诗分为四类:

讽谕诗、闲适诗、感伤诗和杂律诗。

而白居易看不上眼的恰是世人钟爱的杂律诗。

D.《新唐书》认为白居易聪明过人,工于文章,在元和、长庆时的文坛很有名。

他最擅长作诗,其它体裁的文章,比他的诗歌要写得差些。

(4)把文中划横线的句子翻译成现代汉语。

①今若假以名器,四方闻之,皆谓陛下得所献,与宰相。

②居易首上疏,请亟捕贼,刷朝廷耻,以必得为期。

三、诗歌鉴赏(共8题;

共60分)

10.(7分)(2019·

大庆模拟)阅读下面这首唐诗,完成各题。

书愤二首(其一)

陆游

白发萧萧卧泽中,只凭天地鉴孤忠。

厄穷苏武餐毡久,忧愤张巡嚼齿空①。

细雨春芜上林苑②,颓垣夜月洛阳宫。

壮心未与年俱老,死去犹能作鬼雄。

【注】①西汉时,苏武被困于匈奴,餐毡吞雪而忠心不改。

安史之乱中,张巡死守睢阳数月,被俘后仍骂敌不止,最后不屈而死。

②上林苑,汉时旧苑,它和“洛阳宫”在这里都是用来代指皇宫。

(1)下列对颔联的理解和赏析,不正确的一项是()

A.用苏武的典故写诗人晚年的困厄境况,十分准确贴切地表达了自己的一片忠心。

B.用张巡的典故是诗人以史明志,写自己虽然被俘了,但是要坚持斗争永不屈服。

C.“久”字写出了持续困厄的时间之长;

“空”字则突出了年华已逝,报国无门。

D.连用两个典故紧承首联的自我描述,诗人情绪激昂、内心悲愤,照应了题目。

(2)本诗颈联情景交融,特色鲜明,请结合全诗赏析这一联写景的精妙之处。

11.(15分)阅读下面的文字,完成小题。

夜筝

白居易

紫袖红弦明月中,自弹自感暗低容。

弦凝指咽声停处,别有深情一万重。

(1)

请分析“紫袖红弦明月中”一句的作用。

(2)

诗人集中笔力写出“弦凝指咽声停处”这样一个无声的时刻有什么好处?

它化用了《琵琶行并序》中的哪几句诗?

(3)

白居易认为,《夜筝》是《琵琶行并序》的一个精妙的缩本。

简要分析这首诗与《琵琶行(并序)》在写法上的不同。

12.(6分)(2016高一下·

东莞期中)阅读下面的课内文段,完成下列各题。

沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。

自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。

十三学得琵琶成,名属教坊第一部。

曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。

今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。

门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。

去来江口守空船,绕船月明江水寒。

夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。

浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。

其间旦暮闻何物?

杜鹃啼血猿哀鸣。

春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

岂无山歌与村笛?

呕哑嘲哳难为听。

今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。

对下列加点词语解释不正确的一项是()

A.整顿:

整理

B.数:

数量

C.颜色:

容颜

D.去来:

离去回来

下列各组句子中,加点的词的意义和用法都相同的一组是()

A.②为君翻作《琵琶行》

B.②同是天涯沦落人

C.②今夜闻君琵琶语

D.②如听仙乐耳暂明

下列有关文学常识的表述,有错误的一项是()

A.行,是古诗的一种体裁。

除此之外,与“行”同类的表示诗歌体裁的还有歌、引等。

B.词起源于隋朝民间,最初是为“燕乐”(即宴乐)所配的诗,最早称为“曲词”或“曲子词”,也就是为曲调填写的歌词。

C.白居易,字乐天,号青莲居士,唐代伟大的现实主义诗人。

他积极提倡古文运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。

D.白居易的《长恨歌》《琵琶行》是具有感伤色彩的叙事诗,他的新乐府诗则体现了较强的批判现实的精神。

13.(7分)(2019高二下·

楚雄月考)阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

湖口望庐山瀑布泉

张九龄

万丈洪泉落,迢迢半紫氛。

奔流下杂树,洒落出重云。

日照虹霓似,天清风雨闻。

灵山多秀色,空水共氤氲。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()

A.首联写瀑布从高山半空中直泻而下的情状,是从湖口远望所见庐山瀑布的全景。

B.“万丈”状瀑布之长,“洪泉”状瀑布之壮,“落”字似不着力却自有雷霆万钧之势。

C.颔联承“洪泉落”,借杂树、重云等景物衬托瀑布直泻而下时冲决一切的气势与力量。

D.尾联渲染岀庐山天空水汽合而为一的空灵意境,表达了诗人渴望归隐山林的超逸襟怀。

(2)请结合全诗,从修辞手法的角度简要赏析诗的颈联。

14.(7分)(2019高一下·

遵义期中)阅读下面这首宋诗,完成各题。

六年正月二十日复出东门仍用前韵①

苏轼

乱山环合水侵门,身在淮南尽处村。

五亩渐成终老计,九重②新扫旧巢痕③。

岂惟见惯沙鸥熟?

已觉来多钓石温。

长与东风④约今日,暗香先返玉梅⑤魂。

【注释】①苏轼被贬黄州后,曾作诗赠友人,本诗与之前作的两首诗用韵相同。

②九重,指朝廷。

③新扫旧巢痕,暗指当时王安石革新官制,苏轼曾任职过的史馆被撤除。

④东风,春风,此处有暗指君王意。

⑤玉梅,二度开放的梅花通体如玉。

A.首联里诗人所写的黄州的环境特点与白居易在《琵琶行》中写的浔阳的环境特点相似。

B.颔联写苏轼早就做好了“终老”的打算,“新扫旧巢痕”点明他作“终老计”的原因。

C.尾联中“与东风约今日”点明了标题“复出东门”的缘由,又引出末句“暗香先返”。

D.这首诗感事抒怀,写景与抒情浑然一体,而且寓意丰富,显得婉转含蓄、情意温厚。

(2)诗的颈联、尾联写出了诗人内心的矛盾纠结。

请结合诗句简要分析。

15.(7分)(2020·

衡阳模拟)阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

宿赞公房①

杜甫

杖锡②何来此,秋风已飒然。

雨荒深院菊,霜倒半池莲。

放逐宁违性,虚空不离禅。

相逢成夜宿,陇月向人圆。

(注)①赞公:

诗人旧友,原长安大云寺住持。

乾元年同,因宰相房琯案被牵连,两人都被贬秦州,僧人先到,诗人后至,诗人在此与赞公偶遇。

②杖锡:

柱着锡杖。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是()

A.首联以“何来此”发问,表达了诗人在贬谪地见到老友时内心的惊讶。

B.颔联的景物描写既暗示了友人处境的凄凉,也赞美了友人品格的高洁。

C.尾联以“陇月”象征诗人和友人的团圆,也表达了对天下太平的祈愿。

D.诗歌借居所写友人,借友人说自己,达到友我统一、心境相通的程度

(2)诗歌颔联表达了诗人怎样的情感?

请简要赏析。

16.(7分)(2019高一上·

宣城月考)阅读下面两首杜甫的诗,完成下列小题。

(甲)

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

(乙)

闻官军收河南河北

剑外①忽传收蓟北②,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

【注释】①剑外:

剑门之外,泛指蜀中地区。

②蓟北:

河北北部地区,安史之乱时叛军的根据地范阳一带。

(1)下列对这两首诗的赏析,不恰当的一项是()

A.甲诗开篇即写眼前之景:

虽山河仍在,可城破国陷,一片荒凉衰朽景象。

一个“破”字,令人触目惊心;

一个“深”字,让人满目凄然。

B.甲诗尾联写诗人忧愁渐深,头发愈少,简直连簪子也别不上。

这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致。

C.甲诗全诗由景及情,情景交融,感情深沉;

含蓄凝练,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。

D.乙诗抒写诗人情感时运用了神态描写和动作描写的手法。

(2)甲诗写于安史之乱开始时,乙诗写于安史之乱结束时,两诗都写到了“泪”,请分析它们各自蕴含的情感。

17.(4分)(2015高一上·

辽宁期中)古代诗歌阅读

曲江

一片花飞减却春,风飘万点正愁人。

且看欲尽花经眼,莫厌伤多酒入唇。

江上小堂巢翡翠,苑边高冢卧麒麟。

细推物理须行乐,何用浮荣绊此身。

下列鉴赏文字不恰当的一项是:

()

A.作者游曲江,正值暮春,其时京城虽然收复,但兵革未息,诗人借写曲江景物繁华盛开反衬现实,心境十分杂乱。

B.作者在曲江看花吃酒,正遇“良辰美景”,可称“赏心乐事”了,但作者却表现出无可奈何的惜春情绪。

C.“一片花飞”,“一片”,是指一朵花儿上的一个花瓣。

因一瓣花儿被风吹落就感到春色已减,暗暗发愁。

D.如今,面对着“风飘万点”的严酷现实,敏感的、特别珍惜春天的诗人就不能不“愁”。

“正愁人”三字力透纸背。

A.第三句写”“经眼”之花“欲尽”,只能“且看”。

“且”,是暂且、姑且之意。

作者看着枝头残花一片、一片地被风飘走,写出安史之乱后,曲江一片萧条,门可罗雀。

B.一片花飞已愁;

风飘万点更愁;

枝上残花继续飘落,即将告尽,愁上添愁。

“莫厌伤多酒入唇。

”吃酒为了消愁,因而“酒”已“伤多”,却禁不住继续“入唇”!

“只一落花,连写三句,魂消欲绝。

C.第三联江上小堂巢翡翠,就看见原来住人的小堂如今翡翠鸟筑起了窝,何等荒凉;

落到苑边,就看见原来雄踞高冢之前的石雕墓饰麒麟倒卧在地,不胜寂寞。

D.联系全篇来看,“行乐”,是指杜甫举杯消愁、在春光中及时行乐,并非像他自己所说的“沉饮聊自遣”。

参考答案

1-1、

2-1、

3-1、

4-1、

5-1、

6-1、

7-1、

8-1、

9-1、

9-2、

9-3、

9-4、

10-1、

10-2、

11-1、

11-2、

11-3、

12-1、

12-2、

12-3、

13-1、

13-2、

14-1、

14-2、

15-1、

15-2、

16-1、

16-2、

17-1、

17-2、