21 民族政权并立的时代Word文件下载.docx

《21 民族政权并立的时代Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《21 民族政权并立的时代Word文件下载.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

十至十二世纪,我国先后出现了北宋与辽和西夏政权的并立,和南宋与金对峙对的局面。

辽,北宋和西夏是怎样建立的呢?

南宋和金为什么会出现对峙局面?

两宋军民怎样抗击游牧民族的进攻?

政权并立时期各民族的发展为我国新的统一提供了怎样的条件?

2.学习目标:

北宋的建立和中央集权制度的加强

北宋的建立和分裂局面的结束960年,后轴统领禁军的大将赵匡胤,自东京东北的陈桥驿发动兵变。

他手下的将士把一件黄袍披在赵匡胤的身上,拥立他做皇帝,赵匡胤就是宋太祖。

北宋建立以后,宋太祖采取“先南后北”的战略方针,进行统一南北的战争,基本上削平了南方的割据势力。

979年,宋太祖的弟弟宋太宗消灭最后一个政权北汉,结束了五代十国的分裂局面。

北宋中央集权的强化

宋初的统治者为了改变唐后期以来割据的局面,先后采取了一系列措施,加强专制主义中央集权。

第一,几种军权。

宋太祖接触禁军将领石守信等人的兵权,把他们调到外地充当节度使,继而又陆续削弱节度使的实权,使其徒有其名。

接着将禁军的统领权一分为三,都直接对皇帝负责。

又设立枢密院,有调兵的权利但无统兵的权利。

第二,集中行政权。

第三,集中财权和司法权

辽,西夏的建立和宋辽,宋夏的和战

契丹国的建立;

辽的“蕃汉分治”制度;

宋辽和战与澶渊之盟;

西夏国的建立,西夏的政治制度,夏宋和战。

2.通过分析、对比宋辽、宋夏议和的内容及影响,培养学生多角度评价历史问题的能力;

培养透过现象看本质的能力。

1.契丹、党项是我国古代史上重要的少数民族,他们的发展对我国北部和西北部的开发做出了重大贡献。

2.宋辽、宋夏的关系,虽然有战有和,但和平相处、友好往来是民族关系的主流,是推动这一时期历史发展的重要因素。

一、契丹的兴起和建国

1.契丹的兴起

一、本节重点:

本课主要讲述的是民族政权及民族关系,所以契丹建国及制度和西夏建立及制度是重点,民族关系中重点是“澶渊之盟”。

本课难点:

本课民族关系中,和战交错,两者之间的关系难以把握,是教学中的难点。

二、本课主要介绍了两大内容,一是契丹族的兴起、发展以及与北宋的关系;

二是党项族的兴起、发展以及与北宋的关系。

教材首先交待了北宋建立时所面临的民族形势,使学生对这一时期的历史特征有一初步了解。

然后教材按照先契丹、后党项,从两个民族的起源、居住区、社会生活方式、对中原封建文化的吸收、政权的建立以及与宋的战、和,做了比较全面的叙述。

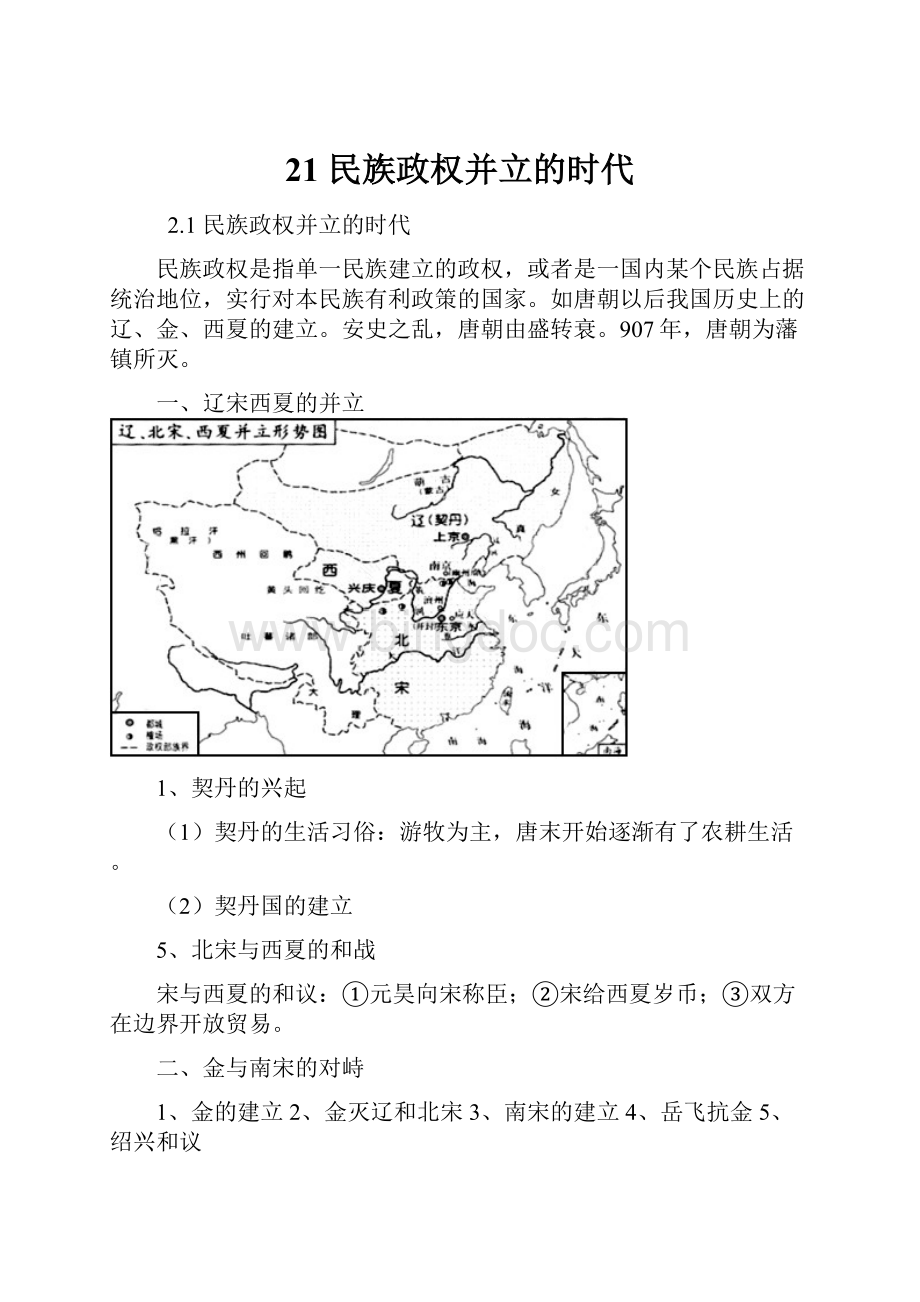

三、新课开始前,先挂《辽、北宋、西夏形势》示意图,说明北宋并不是我国完全统一的王朝。

当时,在祖国辽阔的土地上,还存在着契丹族在北部建立的辽、党项族在西北建立的西夏等少数民族政权。

它们同北宋政权处于一种并立的状态。

四、“契丹的兴起和建国”一目,教材介绍了三个问题:

1.契丹的兴起;

2.契丹政权的建立;

3.“蕃汉分治”制度。

关于“契丹的兴起”,教师要讲清两点:

契丹的起源;

契丹的生活方式及其变化。

特别是在讲述契丹人生活方式的变化时,要指导学生对契丹人不同时期的生活方式进行比较,分析原因,指出定居生活和农耕生活的进步性。

关于“契丹政权的建立”,教材从三个方面作了介绍:

第一,政权建立的条件。

包括契丹各部的统一;

农业的推广;

对汉族封建文化的逐步接受。

其中,契丹各部的统一是最主要条件。

第二,政权的建立。

对于这一点,应讲清契丹政权建立的时间、人物、都城。

第三,政权建立的影响。

它主要指契丹社会的进步。

教师在讲述这一问题时,一方面要结合地图,要求学生了解契丹国的地理位置;

另一方面要指导学生分析契丹社会的进步,表现在统治制度上。

政权建立后,进一步接受中原先进文化,加快了契丹的封建化进程。

对于“契丹从后晋皇帝手里得到幽云十六州”这一问题,教师可做适当的知识补充和分析:

契丹为什么会得到幽云十六州?

它产生了什么影响?

“契丹政权的建立”这一部分内容,主要是围绕耶律阿保机进行讲述的,所以教师在讲完这一部分内容后,要组织学生对耶律阿保机这一历史人物进行评价。

可从统一各部、接受汉族封建文化、建立政权、发展势力四方面进行分析,然后进行归纳,得出结论:

耶律阿保机是我国古代杰出的少数民族政治家,他不仅促进了契丹民族的发展,也促进了契丹封建化进程,促进了我国多民族国家的发展。

关于“蕃汉分治”制度,初中教材没有涉及,而且理论性较强,教师除了进行必要的讲解外,更重要的是要组织学生对这一制度进行分析,以求对历史概念的准确把握。

建议教师先让学生回答“蕃汉分治”制度的内容,然后提出如下问题,组织学生进行讨论:

1.辽统治者为什么要采取“蕃汉分治”制度?

2.这一制度有何特点?

3.“蕃汉分治”制度的实质怎样?

在学生讨论的基础上,教师进行总结:

在辽统治的广大地区,由于南北地区的汉族、契丹等族的经济、文化的发展水平及人民的生活方式都是不同的。

为了适应这种不同情况,辽朝的行政管理机构分设“北面”和“南面”两个系统。

这种制度的特点是“因俗而治”,是一种民族分治,其实质仍然是阶级统治。

五、“宋辽的和战”一目,教材分两个阶段进行介绍:

第一阶段是宋对辽的战争。

目的是夺取幽云十六州,结果遭到失败;

第二阶段是辽军南下,不断威胁北宋,但最终未能达到目的,双方议和,形成对峙局面。

关于“宋对辽的用兵”,教材叙述了用兵的目的、过程、结果、影响。

教师讲述的时候,要结合地图。

对于用兵的目的,教材上的表述是“为了夺取幽云等州”。

这是因为,耶律阿保机建立契丹国是在916年,947年其子耶律德光改国号为“辽”。

在这之前,契丹政权就已从石敬瑭手中得到了幽云十六州,而北宋建立于960年,时间要比辽国晚。

因此说明,宋对辽的用兵是为了夺取幽云等州。

至于用兵的过程、结果,不应占用过多时间。

关于“澶渊之盟”,这是本课的重点,教材从背景、内容、影响三方面进行了叙述。

教师讲述时,要利用《辽、北宋、西夏形势示意图》,指出东京、澶州的位置,说明澶州对北宋政权的重要性。

澶渊之盟的背景、内容,学生了解即可,但对“岁币”要进行解释:

“岁币”是北宋政府每年一次送给辽的银绢,而不是一次性赔款。

对澶渊之盟的评价,是本目的重点,也是难点,教师可组织学生讨论,也可由教师展开评述,最后使学生认识到:

澶渊之盟是宋辽双方势均力敌,都无力战胜对方,在宋朝做了较大让步的情况下签订的和约。

这个和约加重了北宋人民的负担,加剧了北宋的财政困难。

但它维持了宋辽边境长期的和平,促进了两地的经济文化交流,保证了北宋社会经济的继续发展,也促进了民族融合。

六、“西夏的建立和宋夏和战”一目,包括三部分内容:

1.西夏的建立;

2.西夏的政治制度;

3.宋夏的和战。

“西夏的建立”包括两点:

党项族的起源和社会生活;

西夏政权的建立。

教师讲述时,要使用《辽、北宋、西夏形势示意图》。

关于“西夏的政治制度”,教材强调了西夏是多民族国家,以及它与唐宋制度的关系。

讲述时要注意两方面:

一是既要说明夏制和唐宋制的联系,又要指出两者的区别;

二是要分析概括辽和西夏政治制度的相同之处。

关于“宋夏的和战”,教材先叙述战争,再介绍议和。

教材分析了战争的原因:

元昊称帝以后,我国实际上形成了三足鼎立的局面。

宋朝当然不能接受原来称臣的党项和自己“并建大位”。

当时宋仁宗下诏削夺元昊的官爵,准备讨伐。

而元昊这时经济和军事方面的力量已大为增强,于是撕毁西夏与宋的和约,从1040年起连续对宋发动了几次大规模的进攻。

战争的结果是宋朝连续失败。

西夏虽然屡打胜仗,但人马死亡较多,财力不支。

而且,因宋朝封闭了沿边榷场,采取清野固守政策,西夏人民迫切需要的茶和布匹都无法得到,因此西夏人民要求和平,开展互市贸易。

同时,辽在辽、夏边境修筑城堡,调集军队。

于是,元昊请和。

夏宋议和,我国西北民族融合进一步加强了。

七、教师在讲完本课内容后,要注意进行归纳总结,特别是要给学生一些有关我国古代民族关系的历史观点。

可通过讨论以下几个问题使学生得出认识:

1.如何认识宋辽、宋夏之间的战争?

2.如何认识宋辽、宋夏之间的议和?

3.宋对辽、西夏的战争不断失败的原因是什么?

4.宋辽、宋夏之间的“战”与“和”的关系怎样?

北宋时期的少数民族政权

北宋时期,在东北和华北,以及在各个边疆地区,存在着由各少数民族的统治阶级建立的政权:

在东北和华北,先有由契丹建立的“辽”,后有由女真建立的“金”;

西北部有由党项族建立的“西夏”和回鹘在高昌(今新疆吐鲁番一带)建立的政权;

在西部和西南部还有吐蕃的势力和白族建立的“大理”(中心在今云南洱海周围)。

这些政权或势力,有的出现在北宋建国以前,有的出现在北宋建国以后。

这些政权是唐末以来中原地区封建割据局面的继续。

这样的局面延续了三百多年,直到元朝初年,中国才重新成为一个大一统的多民族国家。

契丹的起源

契丹属东胡族系,是鲜卑族的一支。

公元344年(东晋康帝建元二年),从鲜卑族中分离出来,自号“契丹”,游牧于潢水(今西拉木伦河)及土河(今老哈河)流域一带。

《契丹国志》卷一《初兴始末》中记载:

“昔相传有男子乘白马浮土河而下,复有一妇人乘小车驾灰色之牛浮潢河而下,遇于木叶山,顾河流之水,与为夫妇,此其始祖也。

是生八子,各居分地,号曰八部落。

”契丹最初只是一个包括“白马”和“青牛”两个氏族的小部落,后来子孙繁衍,族众兴盛,逐渐发展为八个氏族,后又发展为八个部落。

契丹人非常重视这个传说,辽太祖耶律阿保机在木叶山建造了始祖庙,他们每次发动战争,都要先在这里祭祀。

契丹始祖生八子,并分为八部的传说,是契丹进入父系氏族公社时期历史的反映。

蕃汉分治制度

《辽史》记载:

辽朝“以国制治契丹,以汉制待汉人。

”意思是用辽国固有的制度管理契丹人,用汉族的制度管理汉人。

这里的“国制”是指辽国固有的制度,它包括政治、经济等各方面。

《辽史·

食货志》上说:

“契丹旧俗,其富以马,其强以兵,马逐水草,人食酪;

挽弓射猎,以给日用,粮饷刍,尽赖于此矣。

”契丹是个游牧民族,他们随季节逐水草而居,经营畜牧业,居无常处,以毡帐为室。

虽然以畜牧业为主,但渔猎在社会经济中仍占一定的地位。

至阻午可汗时,农业及纺织、冶铁、煮盐等手工业也发展起来,逐渐摆脱“草居野处,无有定所”的大范围移动的游牧生活,转向“分营置部”的较小范围的游牧生活。

所谓“分营置部”,就是把原来适应于在较大范围移动的“营”改为适应于较小范围移动的“部”,而各“部”又都划分一定的土地作为自己“部”内的疆界。

这时的“部”是与土地相结合的、占有一定地区的一个畜牧业和农业生产单位,同时也是按照氏族和部落组织起来的一个军事单位,既是一个村社,又是一个军事基地。

“部”内的氏族成员,一方面是自由的农牧民,同时又是战士。

兵卫志》及《营卫志》上说,“凡民(男子)十五以上、五十以下,隶兵籍”,有事则以攻战为务,闲暇则畋渔为生。

这种生产与军事二重体制的组织,在中国古代北方游牧民族中,都是常见的。

辽王朝共有五个京城:

上京临潢府(今内蒙古赤峰市巴林左旗南波罗城)、中京大定府(今内蒙古赤峰市宁城县西南大明城)、东京辽阳府(今辽宁辽阳)、南京幽州府(今北京)、西京大同府(今山西大同)。

但政治中心不完全在京城,有时也在夏捺钵和冬捺钵。

所谓捺钵,即“住坐处”或“行在”的意思。

夏捺钵和冬捺钵是指辽朝皇帝每年夏、冬两次出巡、游猎时,在行在处所召开会议及处理政务。

每次会议完毕,皇帝拔牙帐起行,至春水或秋山(行猎及避暑寒之处)地点,契丹族全体官员及一部分汉官扈从随行,大部分汉官则返回中京居守,处理汉人事务。

幽云十六州对契丹发展的影响

幽云十六州是后唐的石敬瑭割给契丹的。

后唐明宗死后,石敬瑭企图夺取帝位。

为了乞求契丹支持,石敬瑭竟向小自己十几岁的耶律德光上表,尊耶律德光为父皇帝,自称儿臣,还答应在灭唐之后,把幽云十六州割给契丹。

936年,石敬瑭在契丹的帮助下,打败后唐。

耶律德光册封石敬瑭为“大晋皇帝”。

石敬瑭则把幽(今北京)、顺(今北京顺义)、儒(今北京延庆)、檀(今北京密云)、蓟(今河北蓟县)、涿(今河北州)、瀛(今河北河间)、莫(今河北任丘北)、新(今河北鹿)、妫(今河北怀来)、武(今河北宣化)、蔚(今河北蔚县)、应(今山西应县)、寰(今山西朔州东)、朔(今山西朔州)、云(今山西大同)各州,大致是今北京市和河北北部、山西北部的大片土地割让给契丹。

当时的契丹,正从奴隶制向封建制转变,自得到幽云十六州以后,契丹历史进入一个新阶段。

契丹占幽云后,紧接着攻灭“渤海”政权,吞并渤海地区(今牡丹江上游一带),再次扩展疆域,使统治区内增加了具有封建传统的广大农耕土地和众多农业人口。

这对契丹社会的进一步封建化,不能不发生重大影响。

这种影响,首先反映在会同元年(938)的调整政府机构和改变统治的方针政策上。

百官制》说:

太宗既得燕云十六州,乃采用唐制,复设南面、三省、六部、台、院、寺、监、诸卫、东宫等官职,这表明契丹“诚有志帝王之盛制”,并以此招徕中原汉族人去为它效力。

辽政府对燕云地区的农民所实行的剥削方法,是一种封建性的租税制度。

租税收入激起契丹统治者对农业的兴趣,故朝廷一再下令保护农业。

其中,以圣宗统和十八年(1000)在燕云地区实行两税法最为典型。

《宣府镇志》载,是年诏:

“北地节候颇晚,宜从后唐旧制:

大小麦、豌豆,六月十日起征,至九月纳足;

正税、匹棉钱、榷钱等,六月二十日起征,十月纳足。

”这种两税法,是地道的封建租税制。

通过皇帝和朝廷的种种措施,燕云地区的封建体制逐渐推动辽王朝所辖各地区的全面封建化,由上而下地促进封建因素的增长。

到10世纪末11世纪前半叶,辽王朝已逐渐变成了一个封建王朝。

在契丹社会,虽然奴隶制残余仍严重地存在,但从它的基本面貌来说,封建制度已经确立。

宋辽战争

第一次战争发生在979年(宋太宗太平兴国四年),宋的目的是夺取幽云十六州。

在幽州的高梁河畔(今北京动物园、紫竹院一带)展开激战,结果宋军大败,宋太宗身中数箭,后化装乘驴车南逃。

第二次战争发生在986年(宋太宗雍熙三年),宋太宗认为辽“主幼国疑”,决定再次出兵夺取幽云十六州,兵分三路。

东路由曹彬率领;

中路由田重进率领;

西路由潘美、杨业率领。

三路大军虽取得一定胜利,但最终由于配合不力而再次失败。

杨业被俘后,坚贞不屈,绝食三日而死。

第三次战争是在1004年(宋真宗景德元年),辽军大举南征,以图北宋,前锋直取澶州,由于宋朝军民的顽强抵抗,辽军提出议和,最后签订“澶渊之盟”,双方罢兵。

夏宋战争

元昊称帝以后,不断向宋进攻。

到1004年,宋夏达成和议。

这期间夏宋主要战役有四次:

1039年(宋仁宗宝元二年),西夏攻保安军,巡检指挥使狄青击败之。

1040年(宋仁宗康定元年),西夏攻延州,大败宋兵,宋将刘平、石元孙均被俘。

宋派范仲淹主持对西夏战事。

西夏进攻三川寨,宋将杨保吉战死。

宋军攻白豹城,小胜。

1041年(宋仁宗庆历元年),宋军攻夏,大败于好水川,大将任福等战死。

夏军攻占宋丰州。

1042年(宋仁宗庆历二年),西夏攻宋,与宋军在定川寨大战。

宋军大败,宋将葛怀敏、曹英等16人战死,损失军士9000多人,马600匹。