水产动物病理学资料.docx

《水产动物病理学资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水产动物病理学资料.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

水产动物病理学资料

题型:

名词解释〔10题〕、填空、简答、论述。

绪论

1.水产动物病理学:

研究水产动物疾病的形态构造和代功能变化,以提醒疾病发生的原因、机制、开展、及转归的动物科学根底学科。

包括病理组织学和病理生理学。

2.病理组织学:

前者以细胞学、组织学、组织化学和免疫学等方法,结合显微和超显微观察的手段,通过对安康机体和患病机体一样细胞、器官、组织的比拟,从而了解其细胞组织的病理变化过程。

病理生理学:

包括用生物物理和生物化学方法,测定患病机体及其器官的生理机能代和代情况,并同安康机体及其器官的正常生理技能进展比拟,了解疾病引起的机能和代的变化情况。

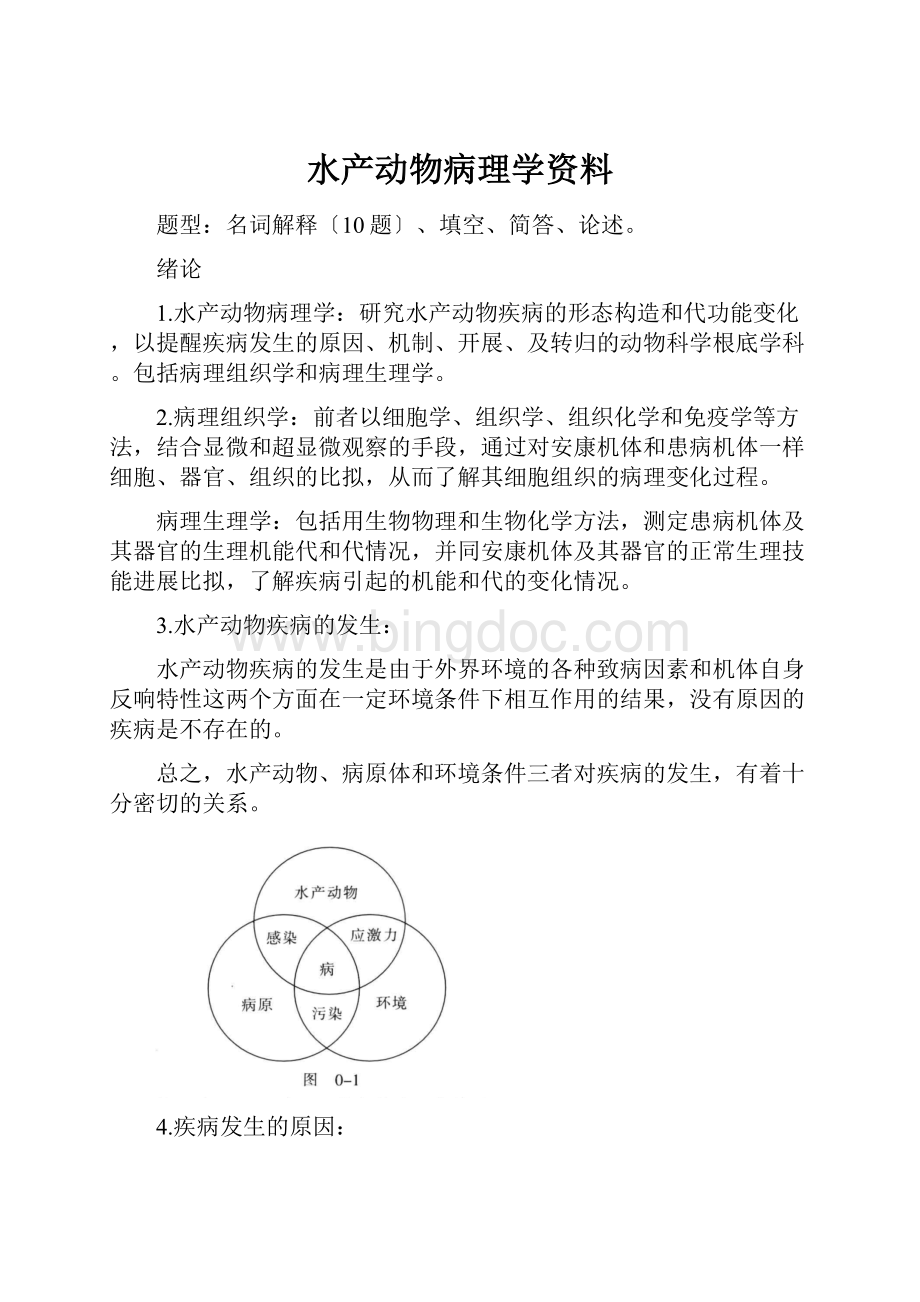

3.水产动物疾病的发生:

水产动物疾病的发生是由于外界环境的各种致病因素和机体自身反响特性这两个方面在一定环境条件下相互作用的结果,没有原因的疾病是不存在的。

总之,水产动物、病原体和环境条件三者对疾病的发生,有着十分密切的关系。

4.疾病发生的原因:

〔1〕致病性的刺激〔致病性刺激包括:

1.机械性刺激:

例如养殖网箱对养殖鱼类皮肤的机械损伤、人为操作的损伤等;2.物理性刺激:

例如水温的急剧变化、

水环境悬浮物含量过大造成鱼贝类鳃丝的堵塞、呼吸困难等;3.化学性刺激:

例如水环境的化学物质含量过大、重金属、农药等有毒物质的过量存在,造成直接或间接的毒害作用;4.生物性刺激:

例如病毒、立克次体、衣原体、细菌、真菌、赤潮生物、寄生虫等生物的存在,其对机体的直接或问接的损害;养殖对象的互相侵食;

敌害生物的危害等。

〕

〔2〕缺乏水产动物所必需的物质

〔3〕水产动物自身的改变

5.疾病的经过:

〔1〕潜伏期〔2〕前驱期〔3〕充分开展期

6.疾病的结局:

〔1〕完全恢复〔2〕不完全恢复〔3〕死亡

第一章

细胞核及各细胞器病理学变化

①质网:

a.核蛋白体从质网上别离和散开b.致密物质沿膜外表沉着以及小池萎陷。

〔可见于四氯化碳中毒的肝细胞以及升汞中毒的肾曲小管上皮细胞〕c.严重缺氧时,质网可迅速断裂成小囊,并出现核蛋白别离散开的现象,最后质网甚至分解而析出脂蛋白。

d.质网的另一种构造变化是数目及长度增加,构成漩涡状或肾小球样外观。

e.偶尔可见包涵物的存在,如病毒、脂蛋白颗粒等。

②线粒体:

a轻度肿胀:

室基质中嗜镍颗粒消失或基质凝缩

b高度肿胀:

室高度扩,皱折的线粒体的嵴伸展,出现嵴缩短、减少或消失,严重的可见外层膜的破裂

c线粒体缩小:

常见于凝固性坏死,肿瘤组织。

体积缩小,基质的电子密度增加

d线粒体增生:

常见于细胞功能增强时

e包涵体形成:

功能异常的细胞线粒体还常见有病毒包涵体的形成

f严重破坏:

线粒体室扩,外层膜破裂外,室有绒毛状物出现,或磷酸钙堆积,层膜破坏并形成管状构造,最后完全破坏面被钙质取代,这种变化不可恢复

③细胞膜:

细胞受体

药物作用靶〔青霉素,大肠杆菌,短杆菌肽等〕

膜免疫分子

细胞膜外形〔微绒毛突起〕

髓鞘样构造:

膜严重损伤时出现的同心圆层状卷曲

④细胞核:

核大小改变;核形改变;核构造改变;核包含物;核浓缩、核碎裂、核溶解为细胞坏死的形态学标记。

〔填空〕

⑤溶酶体:

病理性贮积、引起细胞自溶、损伤细胞间质。

第二章

1.衰退性病变:

指的是机体在各种致病因素作用下,引起细胞、组织功能低下、物质代发生障碍和损伤的一种形式。

2.根据损伤程度的不同,水产动物的衰退性病变中常见的有:

萎缩、变性、坏死等形式。

萎缩和变性一般是可复性的损伤过程,死亡是不可修复的

3.萎缩:

水产动物的细胞、组织和器官,到达正常发育大小后,由于受到某些致

病因素的作用,使分解代超过了合成代,因而导致组织、器官体积缩小及功

能减退的现象。

萎缩的原因及类型:

〔1〕生理性萎缩〔2〕病理性萎缩:

a.神经性萎缩b.营养不良性萎缩c.废用性萎缩d.压迫性萎缩

4.变性:

指细胞或细胞间质受损伤后因代发生障碍所引起的某些可逆性形态学变化,表现为细胞浆或间质出现异常物质或正常物质数量异常增多。

结局:

变性的组织、细胞功能往往降低,只要病因除去,多数可恢复正常的形态和功能,但严重的变性也可导致细胞和组织的死亡

以下为重点罗列,具体病理变化详见课本。

(一)颗粒变性:

又称浑浊肿胀,是一种最常见和最轻微的细胞变性。

主要发生在线粒体丰富、代活泼的实质细胞,如肝细胞、肾曲小管上皮细胞及心肌细胞等,故又叫实质变性。

光学显微镜下,可见变性细胞肿大,胞浆出现大量微细颗粒,被H.E.染成红色,该颗粒溶于稀醋酸溶液,故是一种蛋白质性物质。

在病变轻微时,胞核的变化不明显;病变严重时,胞核染色浅,因该核脱氧核糖核酸减少。

胞浆中出现的颗粒就是肿大的线粒体及扩的质网。

发病机理:

但凡能改变细胞的离子含量和水的平衡,均能导致细胞肿胀。

a当机体受感染、中毒和缺氧等致病因素作用时,细胞的氧化酶系统受到破坏,三羧酸循环不能顺利进展,导致细胞Na+的含量增多,进一步使细胞浆的亲水性加强,从而引起线粒体吸水膨胀、碎裂。

b细胞膜上的Ca2+也进入线粒体,Ca2+能抑制氧化磷酸化作用,使三磷酸腺苷产生进一步下降,加重了线粒体及质网等细胞器的损伤,降低细胞功能。

c在严重变性的细胞,有大分子的血浆蛋白进入细胞,贮存在线粒体和微粒体,使细胞的蛋白质含量比正常时增加4~10倍,这也可引起颗粒变性。

如。

肾病时肾小管上皮细胞的颗粒变性。

〔二〕水样变性:

细胞水分增加而导致细胞体积肿大。

主要见于急性病理过程中的一种细胞变性形式。

它的主要特征是细胞的水分增多,胞浆清澈呈空泡状,故又叫空泡变性。

〔三〕脂肪变性:

凡实质细胞胞浆出现脂滴,其量超过正常生理围或原来不含脂滴的细胞,其胞浆出现脂滴,均称为脂肪变性。

其中尤以肝脂肪变性最为常见。

肉眼观察变化不明显,或仅显微黄色,严重脂肪变性时,器官体积肿大,边缘钝圆,质地变软,切面浅黄而隆起,有油腻感。

脂肪肝:

脂肪变性弥漫而严重时,肝脏可明显肿大,色变黄,触之有油腻感称为脂肪肝。

虎斑心:

心肌脂肪变性最显著的发生部位是乳头肌和心膜下心肌。

重者呈黄色条纹,轻者呈暗红色,两者相间排列,状似虎皮,故称为“虎斑心〞。

发病机理:

干扰或破坏脂肪代过程中的任一环节或多个环节,使之发生障碍,均可引起脂肪变性。

归纳起来有:

(括号了解即可)

①中性脂肪合成过多(过多地使贮藏脂肪发生分解脂肪细胞的脂肪分解,释放出过量的脂肪酸进入肝脏,造成中性脂肪在肝细胞蓄积而引起脂肪变性。

当食物中脂肪含量过多,因而血浆中乳糜微粒增多,也可引起脂肪变性)。

②中性脂肪的氧化和合成脂蛋白发生障碍(中性脂肪的氧化和合成脂蛋白都需要磷脂,磷脂是由脂肪酸、磷酸和胆碱所组成,而胆碱的合成需要蛋氨酸提供甲基。

饲料中缺乏胆碱或蛋氨酸时,就会引起肝脂肪变性)。

③细胞受损(当机体患各种急性传染病、中毒及缺氧时,由于细胞发生物质代障碍,造成酸性代产物大量蓄积,引起线粒体膨胀崩解,使线粒体中与蛋白质结合的脂肪发生分解,于是在细胞就显现出许多微细脂肪滴,这叫脂肪显现,见于肝细胞严重损伤或坏死时)。

〔四〕纤维素样变性:

在结缔组织中发生的一种病变。

由于病变组织具有纤维素的染色反响,所以叫纤维素样变。

〔五〕透明变性:

又称玻璃样变,是细胞浆、血管壁或间质中出现均匀同质性的玻璃样物质,其特点是均质性和对伊红的易染性。

〔六〕粘液样变性:

某些病变组织出现多量粘稠、半液体状、灰白色半透明的粘液样物质。

〔七〕淀粉样变性:

一种淀粉样物质沉着在肝、脾等器官的网状纤维、血管壁或组织间的病理过程。

〔八〕病理性钙化:

在正常的机体,只在骨和牙齿有固体的钙盐,如在骨和牙齿以外的组织有固体的钙盐沉着,那么称为病理性钙化

5.坏死:

生活的机体,局部组织或细胞的死亡称为坏死。

坏死组织的物质代已完全停顿,所以坏死是一种不可复的病理变化。

二、病理变化

组织坏死的镜检变化主要包括细胞核、细胞浆以及间质改变三方面。

1.细胞核的变化细胞核变化是细胞坏死的主要标志〔核浓缩、核碎裂、核溶解〕

⑴核浓缩核染色加深,体积减小,核膜皱缩;原因:

细胞核中核蛋白分解产生游离核酸,使细胞核嗜碱性增强;核液减少,核体积缩小。

⑵核破碎:

核膜破裂,染色质崩解成小碎块,散在分布于胞浆中。

⑶核溶解:

核失去对碱性染料的亲和性,染色变淡,整个细胞核完全溶解。

仅存核影或完全消失。

在DNA酶作用下,染色质DNA分解。

2.胞浆

⑴胞浆对伊红的亲和力增强,呈深红色颗粒;细胞浆糖元、核糖核酸减少,正电荷增多

⑵细胞器线粒体、质网肿胀、破裂

3.间质:

纤维素性坏死,胶原纤维肿胀、溶解,相互融合;纤维素样物质。

出现于实质细胞坏死后。

坏死最后阶段颗粒状或均质无构造红染物质。

坏死的类型

〔一〕凝固性坏死

这种坏死最为常见,主要见于血液供给中断所致的坏死,坏死组织发生凝固,干酪,酪样。

以坏死组织细胞的蛋白质凝固为特征,也称干性坏死。

(二)液化性坏死:

这一类型的坏死组织,因受蛋白分解酶的作用,细胞死后迅速进展酶分解而变成液体状态。

如细菌感染引起的化脓性炎症时的组织化脓。

(三)坏疽:

组织坏死后,伴有不同程度腐败性变化,坏死组织外观上呈灰褐色或黑色,称为坏疽。

3种类型:

1.干性坏疽2.湿性坏疽3.气性坏疽

6.进展性病变:

进展性病变指的是伴随着病态的细胞和组织的增殖或肥大,通常原有机能产生亢进的现象。

器质化:

是一种进展性病变。

当外物侵入时,其周围产生肉芽组织的增殖,其间含许多毛细血管、白血球、组织球、单核球等细胞,这种现象是机体对外物进展融解和吸收后的现象。

器质化进一步开展,肉芽组织纤维化,然后形成癍痕组织。

不造成器质化的异物,那么由肉芽组织产生结缔组织将异物包裹。

7.肉芽组织:

由新生的成纤维细胞和毛细血管组成的的富有血管的幼稚构造组织叫肉芽组织。

8.炎症:

是机体对各种致炎刺激物引起的损害所发生的一种反响,它的本质是以防御为主的病理过程,它的根本变化是局部组织的变质、渗出和增生。

在临床诊断上,炎症局部除出现红、肿、热〔水产动物不明显〕、痛及机能障碍外,并有不同程度的全身反响,如白细胞增多、特异性抗体形成等。

〔一〕变质

概念:

炎症局部组织变性、坏死。

包括实质和间质细胞。

同时代和功能发生障碍。

实质细胞——水样变性〔肝细胞—急性肝炎〕;

脂变〔心肌细胞—心肌炎〕;

干酪样坏死;

液化性坏死〔脑脓肿、肝脓肿〕;

间质——粘液样变性,纤维素样变性

(二)渗出

概念:

炎症时,血液的液体和细胞成分从血管逐出的过程,称为渗出。

渗出是炎症局部一系列微循环反响中的一个重要表现。

炎症局部的微循环反响包括炎性充血、液体渗出和细胞渗出。

(三)增生:

概念:

炎症时,细胞的增生是致炎因子长期作用,或组织变质分解产物的刺激所致,一般在慢性炎症时比拟明显,但也可见子急性炎症,甚至成为炎症的主要表现。

三者关系:

变质、渗出和增生三种根本病变相互依存、相互制约,共同组成复杂的炎症反响:

致炎因子可引起组织的变质;变质的组织崩解产物可促使产生生物活性物质,从而导致炎症的渗出;致炎因子或组织崩解产物的刺激,又可引起组织细胞的增生。

a炎症的全身反响:

〔1〕发热〔2〕白细胞增多〔3〕网状皮系统细胞增生

〔4〕实质器官的病变

b炎症的类型:

按炎症经过的时间长短分

〔1〕急性炎症:

致炎因子的作用较强、起病急、病程短、局部病症明显,病变常以变质和渗出为主。

〔2〕慢性炎症:

可从急性炎症转变而来,或因致炎因子的刺激较轻,并长期反复作用的结果。

发病缓和、病程较长、病症较不明显,局部病变以增生为主。

〔3〕亚急性炎症:

介于上述两种炎症之间。

c炎症的经过和结局:

.痊愈:

〔1〕完全痊愈〔2〕不完全痊愈

迁延不愈或转为慢性

蔓延扩散

9.肿瘤:

是一生长速度超过正常组织并和正常组织的生长不协调,且在引致该改变的刺激停顿后,仍持续以同样过速方式生长的异常组织块。

10.适应与修复:

适应与修复是指机体对于环境条件改变或各种刺激、以及体机能和构造破坏所呈现的具有适应意义的反响。

机体的适应与修复反响有多方面的表现形式,其中包括屏机能、免疫反响、代偿与修复。

11.代偿:

在致病因子作用下,体出现代、机能障碍或组织构造破坏时,机体通过相应局部的代、构造改变,或机能加强来代替、补偿病变器官的过程叫代偿。

a.代偿的形式:

〔1〕代性代偿〔2〕机能性代偿〔3〕构造性代偿

b.代偿的意义:

代偿是机体极为重要的适应反响,它通过物质代的改变,机能加强和组织器官的肥大来补偿由于致病因子的有害作用所造成的障碍和损伤,使机体得以在新的情况下建立起新的动态平衡,从而使生命活动在不利的条件下继续进展。

12.修复:

修复是组织损伤后的重建过程,包括再生、创伤愈合、机化、钙化、组织改建和化生等。

〔一〕再生:

机体死亡的细胞和组织可由安康细胞的新生而修复,这种细胞的新生叫再生。

a.再生的类型:

〔1〕生理性再生〔2〕病理性再生:

完全再生,不完全再生

〔二〕创伤愈合:

创伤愈合是指各种组织缺损的修复过程。

以病理性产物的去除和再生为根底。

一期愈合:

当损伤轻微,出血和坏死组织很少,没有感染,炎症反响很轻,创缘可以密接时,由创缘双方的血管和结缔组织增殖就可使缺损闭合,又称直接愈合。

二期愈合:

如果组织的损伤较大,局部的病理性产物较多,创缘移开,创口开放,并伴发感染,而局部炎症又很强烈时。

那么须在消灭感染的前提下,有较大量的血管和结缔组织的增生以填补缺损之后,创伤的修复才有可能。

这种愈合过程经时较长,且较复杂,形成较大的疤痕,称间接愈合。

痂下愈合:

是指伤口外表的血液、渗出物及坏死组织枯燥后形成硬痂,在其下面进展上述愈合过程。

〕

〔三〕机化:

坏死组织、炎症渗出物、血凝块和血栓等病理性产物被新生的肉芽组织所代的过程称机化。

〔四〕钙化:

组织的钙盐析出和沉着过程。

这里主要指营养不良性钙化,即体液中溶解状态的钙盐,以固体状态沉着于坏死组织与一些病理性产物中的过程,这是机体改造病理性产物的方式之一。

〔五〕组织改建:

在多种病理过程中,组织的构造因所处环境条件与机能要求的改变而发生具有适应意义的改变,称为组织改建。

〔六〕化生:

成熟的组织在环境条件和机能要求改变的情况下,完全改变其机能和形态特性的过程,称为化生。

化生可分为直接化生和间接化生。

12.循环系统障碍:

一、血液循环障碍

a全身性血液循环障碍b局部血液循环障碍

〔一〕充血:

局部组织、器官的血管扩,含血量超过正常量。

a.动脉性充血:

凡由动脉流入某局部的血液过多,而静脉流出的血量正常,致该器官或组织的含血量超过正常量,简称充血。

b.静脉性充血:

动脉流入局部的血液正常而静脉流出的血液减少。

〔二〕局部贫血:

机体局部组织或器官血量少于正常量,称为局部贫血,又叫局部缺血。

〔三〕梗死:

由于血管的阻塞,局部组织因缺氧而发生的坏死,称为梗死,其形成过程称为梗死形成。

〔四〕出血:

血液从血管或心脏外出至组织间隙、体腔或身体外面,称为出血。

血液流出体外,称为外出血;血液流入组织间隙或体腔,称为出血。

渗出性出血:

指血管虽无破裂处,但由于血管壁通透性增高,红细胞通过管壁漏出血管之外。

渗出性出血只发生于毛细血管、小静脉及小动脉。

〔五〕血栓形成:

在活体的心脏或血管的某一局部,由于血液成分发生析出、凝集和凝固而形成固体物质的过程,称为血栓形成,其所形成的固体物质,称为血栓。

血栓形成的条件和机理:

〔1〕心、血管膜损伤〔2〕血流状态改变〔3〕血液凝固性增加

(六)弥散性血管凝血:

〔DIC〕血液的凝固性增高,在全身微循环形成大量由纤维素和血栓细胞构成的微血栓,广泛地分布于许多器官和组织的毛细血管和小血管,称为弥散性血管凝血。

它的特征是凝血系统在微循环广泛地被激活。

病理变化:

弥散性血管凝血的病变包括广泛性的微血栓形成,全身皮肤、黏膜和器官的出血,以及血栓形成导致的梗死性病变等.

病因和发病机理:

发生弥散性血管凝血的疾病很多,它的出现是由于以下因素激活凝血系统的结果。

a组织因子大量进入血流,激活了外启动凝血系统

b大量外表带负电荷的颗粒进入血液,或微循环血管皮受损

c血栓细胞大量黏集,或红细胞大量破坏

d促凝物质进入血流:

(七)栓塞:

微循环血管中出现不溶于血液的异常物质,随血液运行阻塞相应大小官腔的现象。

二、组织间液循环障碍

发生机理:

1.毛细血管壁通透性增加

2.组织渗透压升高

3.血浆胶体渗透压降低

4.静脉压升高

5.淋巴管回流受阻

第三章

简答、论述:

1.鳃的病变:

a衰退性病变

二级鳃瓣很容易受到生物寄生,化学和物理性的刺激而引起损伤。

造成衰退性病变,主要表现为鳃的上皮细胞或柱状细胞的水样变形,空泡变形,混浊肿胀和坏死的现象。

例如:

农业除草剂草灭达会造成鲤鱼贫血现象,如果与该药剂接触后会造成二级鳃瓣毛细血管扩、血管壁膨润和上皮细胞、柱状细胞剥离,引发持续出血

b循环障碍

在切片中可观察到二级鳃瓣的毛细血管腔一般有1-2个红血球,偶尔血管扩时可见到多数的红血球。

此时流入鳃动脉的血增多或者出鳃动脉的流出血量减少所致。

在屠杀或组织切除是也会有类似的上述现象,要加以区别

c亢进性的病变

鳃的亢进性病变有鳃的棍棒状病变,其由二级鳃瓣见的细胞异常增生所造成的,切片官场的鳃瓣呈棍棒状。

d病原性疾病

鳃水产动物的呼吸器官,与水环境直接接触,很容易被环境中的病毒、细菌、真菌和寄生虫等病原体的侵入和寄生。

细菌性鳃病:

主要表现为鳃小片上皮细胞坏死,崩解,构造完全破坏,仅剩剩余鳃丝软骨,并有大量炎症细胞浸润

真菌性鳃病:

病因是由于真菌寄生在鳃部引起。

造成鳃部出现许多的肾脏形、梨形的包囊,囊有许多胞子,其有球形包涵体。

寄生虫性鳃病:

患病鱼活力降低、不摄食,鳃的上皮细胞增生,形成棒状。

或鳃丝和鳃弓上出现多少不等的包囊

2.脾脏的病变:

a萎缩:

脾脏是红血球的贮藏库,循环血多的时候体积会变性。

所以萎缩是指不仅仅血球的减少,连血球生成细胞也明显减少,几乎看不到新生的红血球的现象,在放射线损害下易发生这种状态。

b坏死:

巴斯德细菌或弧菌等细菌感染时,往往造成脾脏细胞坏死现象,病变严重部位可形成坏死病灶。

c铁血症:

脾脏血铁素的含量不多,但有时候会出现沉淀现象,此时红血球严重被破坏,因此循环血中成熟的红血球数量减少,造成溶血性贫血。

d细菌性疾病:

可引起鲟鱼脾脏肿大,呈暗红色,脾脏坏死,水肿,炎症细胞浸润。

e真菌性疾病:

真菌引起脾脏组织周围炎症,然后开展为肉芽组织,结节。

f寄生虫疾病:

寄生虫个体一般比拟大,相关关病例较少,黏胞子虫在鱼脾脏、肾脏寄生,引起脾肾肿大,腹部膨胀

g病毒性肿胀:

彩虹病毒感染鱼类,会引起脾脏肿胀,在脾脏组织中能发现

病毒包涵体。

即在脾脏组织中可见无核、大型嗜碱性包涵体

3.肾脏的病变:

实质和间质的病变

肾脏的实质病理变化主要表达在肾小球的病理变化。

肾小球是肾小体的主体,其为毛细血管回路,所以实质的病变主要表达在毛细血管和脉管膜的病变

a炎症性变化:

表现为上皮细胞和皮细胞的增殖、肾小球的肥大、肾小球囊腔消失等现象。

伴随这这些变化,还会出现淋巴细胞浸润。

b肾小球囊的病变:

肾小球囊会发生上皮细胞增殖和基底膜肥厚的病变,肾小球发生肿胀,相应的肾小球囊腔变小,囊腔出现血球、血球残屑、渗出物等。

c肾尿细管的病变:

细菌、寄生虫感染和重金属、农药等读物或其他原因引起代异常会造成肾尿细管的病变。

病变主要表现在尿细管上皮细胞的变化,浑浊肿胀,玻璃滴变性和坏死等病症

4.肝脏的病变:

•衰退性病变:

混浊肿胀、萎缩、坏死、核空泡变性、质脂肪变性、胆汁色素淤积

•炎症:

血管周围淋巴细胞浸润,肝细胞水肿症,混浊肿胀和坏死,后期结缔组织增生

•间质病变:

肝硬化(间质结缔组织增生)+肝淤血(洞样血管和毛细静脉血液淤积)

•肿瘤:

腺癌+肝癌+胆管癌+混合型肿瘤

5.鱼类的肌肉细胞的病理变化:

a横纹的变化:

安康的肌纤维可以看到横纹构造,有时也会出现不清楚或消失的现象肌纤维的局部或全部发生纵向分裂,数根肌纤维从肌纤维束别离的现象

b肌肉细胞核的变化:

细胞核急剧的机能亢进现象,引起细胞核大小和数量的变化。

在受伤的肌纤维出现大型细胞核聚集

c吞噬作用与细胞反响:

肌纤维受伤后,经过一段时间,在受伤部位可见到免疫细胞浸润现象。

d混浊肿胀:

该病多见于鱼类肌肉组织的初期病变阶段。

肌纤维或其局部发生膨胀,横纹不明显等现象。

肌细胞核在膨胀部位呈嗜曙红性染色。

e玻璃化变性:

肌纤维的局部或者全部发生混浊肿胀后,细胞核浓缩,肌纤维的横纹消失,呈嗜曙红性染色。

局部肌纤维玻璃化的情况下,在正常和病变部位的界限附近,常常可以看到肌细胞核的增生现象。

f颗粒变性:

肌质呈颗粒状,嗜曙红性染色,形成不规那么的块状。

充满肌膜中,在变性部位一般可见到许多吞噬细胞的浸润现象。

g营养性肌肉病变:

由于投喂变质的生饵料或长期冷冻饵变质的饵料,造成河豚的背部肌肉产生病变,可观察到肌纤维的萎缩、坏死、纵裂、结缔组织增生、吞噬细胞增生等病理变化。

填空:

6.神经系统的病变:

(填空)

a衰退性病变:

神经细胞萎缩、坏死、核浓缩、尼斯氏体溶解、轴索膨大、有髓纤维髓鞘出现空泡或脱鞘。

尼斯氏体溶解:

是尼斯氏体的细胞质中可染色物质消失的病变现象,是神经细胞病变的一个最典型的病例。

可分为中心溶解和外部溶解。

b轴索、髓鞘的病变:

轴索的扩、髓鞘的空泡变化、神经纤维鞘的肥厚等病理变化

c病毒性神经组织坏死:

病毒性神经组织坏死症的病鱼的神经细胞、神经支持细胞会发生病理学变化。

首先表现于细胞质中质网异常的功能亢进,电子显微镜下可见到质网腔扩现象,继而在扩的质网发现病毒的形成。

其次表现于被感染细胞质中的线粒体、高尔基体数量明显减少。

最终造成感染细胞坏死,神经组织由于神经细胞的坏死而成空泡状〕。

病毒在感染细胞中的有三种复制方式:

①散布在细胞质中;②具有类结晶构造的排列;③二者皆备的复制形式。

d细菌性和寄生虫型疾病:

细菌及寄生虫同样可以感染鱼类的神经组织

7.鱼类眼的病变:

最明显的是角膜、水晶体、玻璃体的混浊现象。

8.消化道的病变:

a衰退性病变:

黏膜上皮细胞萎缩和坏死,淋巴细胞浸润

b溃疡:

黏膜的局部剥离,露出黏膜下组织和肌层,淋巴细胞浸润

c进展性病变:

黏膜上皮异常增生

d肠炎:

黏膜上皮脱落,上皮细胞水肿,充血发炎,多黏液,无食物

e寄生虫引起的病变:

腹部膨大,肠黏膜上皮脱落坏死,引起组织增生。

9.骨骼的病变

a骨骼形成不全:

如饲养用水和饲料中的钙、镁成分缺乏,虽然脊椎骨的形态还正常,但由于无机盐的成分减少而变软。

磷的成分如果缺乏的话,胶原纤维的沉积就会缺乏。

b畸形:

例如虹鳟稚鱼的尾部骨骼的局部欠损;猫鲨幼鱼的脊柱弯曲;真鲷仔鱼因气鳔皮细胞异常增生,造成气鳔腔变小,引起脊椎骨的畸形。

c药害:

有机磷农药和磺胺剂等的急性毒害,会造成骨折、脊椎错位症和脊椎弯曲.

11.鱼类皮肤的组织病理变化:

〔1〕擦伤与创伤〔2〕衰退性病变〔3〕浮肿〔4〕溃疡:

由于某些细菌的感染,真菌、胞子虫的寄生,会造成皮肤的溃疡。

如鳗鲡皮肤出现出血、溃疡现象“脱粘症〞〔5〕表皮增生〔6〕皮肤凹凸不平症:

如鳗鲡的肌肉由于被微胞子虫类的匹里虫的寄生,会形成皮肤的凹凸不平〔7〕肿瘤

12.生殖腺的病变:

a发育不全:

主要是精子或卵子的发育不良或者不发育。

b退化变性卵:

卵母细胞不能发育到成熟卵,大多在发育的中途就夭折或退化。

特别是在卵黄积蓄的阶段遇到环境的变化如水温、光周期、溶解氧、盐度等或者是营养条件恶化引起分泌和代的异常,引起卵母细胞的退化。

c肿瘤:

发生在硬骨鱼类精巢的肿瘤被称为精上皮肿瘤。

在组织学上表现为出现大量的雄性生殖细胞相似的或与淋巴肉瘤细胞相似的细胞增殖,从而引起结节的病理变化。

d寄生虫性疾病:

嗜子宫线虫等计生在鱼类卵巢上,造成鱼类排卵障碍,计生虫死亡后在鱼类卵巢会形成结块。

13.胰岛