陈氏太极拳图说陈鑫Word格式文档下载.docx

《陈氏太极拳图说陈鑫Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陈氏太极拳图说陈鑫Word格式文档下载.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

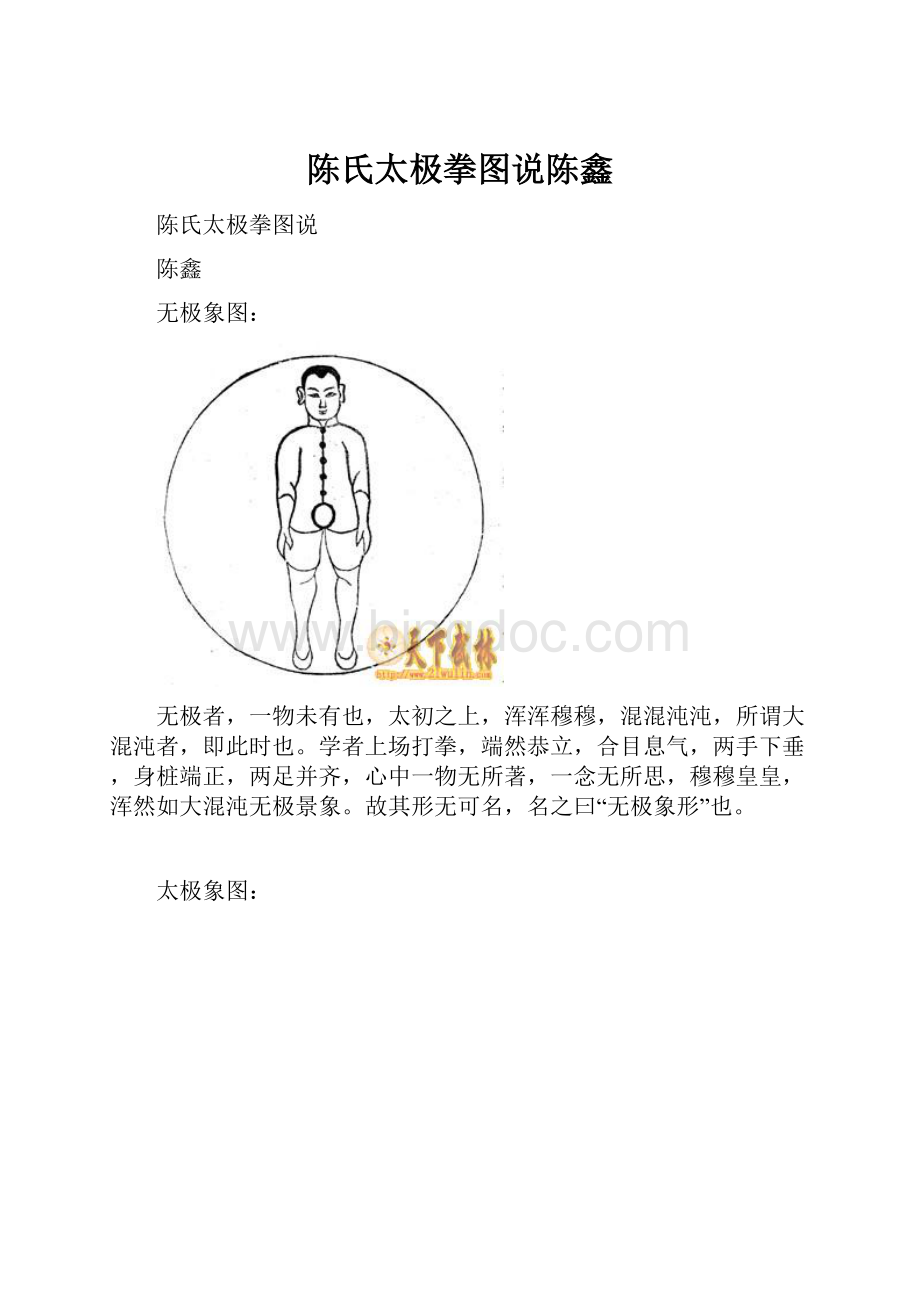

阴与阳,立地之道曰:

柔与刚,立人之道曰:

仁与义。

足容重、手容恭、头容直、目容肃、坐如尸、立如斋。

孔子曰:

非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。

打拳时,执事敬,自然周中规,折中矩,而视听言动,皆在规矩中矣。

未打拳时,心平气和,浑然一太极气象。

将打拳时,神恬气静至手足,动时方能躁释矜平,运我太极拳中自然之天机,而从容中礼。

(拳皆有天理自然之节文)

礼曰:

惰慢之气不可涉于身体,一涉惰慢,动作必溢规矩之外,百病丛生矣。

礼主于敬、乐主于和,能敬能和,然后能学打太极拳。

或曰:

太极拳,一艺也,如子之言,立规太严,虽圣贤,用功不过如是。

一艺之末,奚必然哉?

余曰:

不然。

打拳,亦所以修身正卫性命之学也。

孟子曰:

不以规矩,不能成方圆。

打拳之道,自始至终不外一个“敬”字。

能“敬”则专心致志,自无鸿鹄之射绕乱胸中。

至于拳中法律,一一皆详如下

左阳右阴图(大小双圈)

此第一势手足运转图。

左手属阳内圈,左手与左足所运之圈。

右手属阴外圈,右手与右足所运之圈。

非更迭转实,一齐运动。

左手略先、右手略后,左手在内、右手在外。

机之动,阳先阴后。

运之势,阳内阴外。

此圆如万物阴阳交合之意,阴阳一端之用。

运动气机图(心为将军可传令,丹田是全体之气归宿处、如兵马屯处,清气上升左右两手,浊气经会阴下降左右两足)

志者气之帅、气者体之充。

心如将军、气如兵。

将军一出令,则士卒皆听命。

清气上升行于手,浊气下降行于足,气皆行到指头乃止。

气之上行、下行似两橛,其实一气贯通也。

手足缠丝劲图(从肩缠至手背,从手面缠至肩,从足趾缠至髋横骨、此是裆贵圆、最忌尖)

气机行于肱内,皆缠丝劲,言手而足在其中。

第一图是出劲,此形内劲由肩臂而行于指甲。

胳膊劲由心发,行于肩、过肘至指,此是顺缠法。

由骨至肌肤、由肩至指,出精也。

第二图是入劲,此形内劲由指肚而收于腋肩臂。

由指至肩、倒缠法。

所谓入精者,引之而来,使敌近于我也。

第三图两腿之劲皆由足趾领起,上缠过踝、过膝、至大腿根,两腿根间谓之裆,即会阴穴也。

运动足后根,踏地渐至趾、通谷、大锺、外腓以及隐白、大敦、厉兑,实实在在踏于地上。

何谓金刚捣碓?

金刚,神名。

钢如精金百炼,坚而又坚,其手所持者,降魔杵也。

捣碓者,如谷之在臼,以杵捣之。

右手将捶如降魔杵,左手微屈如碓臼,既取其坚刚沉重,又取两手收在一处,以护其心,故名。

打拳以鼻为中界,左手管左半身,右手管右半身。

各足随各手动之,心身不可使气,轻轻运动,以手领肘,以肘领臂,手中之气仅仅领起手与臂而已。

不可过,过则失于硬。

上体手如何运动下体亦随之,上下相随,中间自然皆随,此为一气贯通。

上场立必端正,两手垂下,两足并齐,两膝微屈,裆劲要开要虚,裆开然后心气发动。

先以左手领起左足,往前进半步,遂以右手领起右足,右手自下由左手外绕一圈上去,两手套住如转环转一圈,右手落在左手掌中,手与心齐,一齐停住。

右手与右足皆虚虚笼住,左手与左足皆实实在在踏于地上,如土委地。

百会穴领其全身,要使清气上升,浊气下降。

清气如何上升,非平心静气不可。

浊气必下降至足。

一势既完,上体清气皆使归于丹田,盖心气一下,则全体之气无不俱下。

太极拳自始至终,独此一势是正身法,端而肃,实而虚,柔而刚,上下四旁任人所感皆足以应之。

此所以领袖群着而为之首。

理实气空,圆转自如,浑浩流行,绝无滞机,每一势完,仍归到浑然一太极气象。

绝无迹象可寻,端绪可指。

外似停止,而内无间断,此太极之所以为太极也。

两大腿根要开,裆开不在大小,即一丝之微亦算得开。

盖心意一开,裆即开矣。

不会开裆者,腿虽岔三尺宽,不开仍然不开,是在学者细心参之。

打拳之道,不外一圈,圈有正有斜有左有右,有缓有急有阴有阳,有有形,有无形,皆因现在所运之势而循环不已。

盖人得阴阳之气以生,是吾之身,即太极之身也。

以无形之太极,宰有形之太极,人皆知之。

至以有形之太极,行吾无形之太极,而反矫揉造作,不因其自然而然。

何也?

是徒知炼气,而不知自然行止也。

又如人之目,昼则开,夜则合,一开一合,皆太极自然开合也。

拳中一起一落,一阖一辟,何莫非从太极来乎?

人但习而不察耳。

打拳何尝不用气,不用气则全体何由运动。

但本其至大至刚之气,以直养无害焉已耳,世人不知,皆以为柔术。

殊不知自用功以来,千锤百炼,刚而归之于柔,柔而造至于刚,刚柔无迹可见,但就其外而观之,有似乎柔,故以柔名之耳,而岂其然哉。

且柔者对乎刚而言之耳。

是艺也,不可谓之柔,亦不可谓之刚,第可名之为太极。

太极者,刚柔兼至而浑于无迹之谓也。

其为功也多,故其成也难。

人但必有事焉,而勿正心,勿忘,勿助长也,则得矣。

自初势至末势,所图者皆有形之拳。

惟自有形,造至于无形而心机入妙,终归于无心,而后可以言拳,可见拳在我心,我心中天机流动,活泼泼地触处皆拳,非世之以拳为拳者比也。

此是终身不尽之艺,非知之艰,行之惟艰,所图之势,皆太极中自然之机。

气也,理也。

气非理无以载;

理也,气也,理非气无以行。

气不离乎理,理不离乎气。

理与气,一而二,二而一者也。

千变万化,错综无穷,故终身行之不能尽,学者勉之。

心为一身之主,肾为性命之原。

必清心寡欲,培其根本之地,无使伤损,根本固而后枝叶荣,万事可作,斯为至要。

总论

纯阴无阳是软手,纯阳无阴是硬手。

一阴九阳根头棍,二阴八阳是散手。

三阴七阳犹觉硬,四阴六阳显好手。

惟有五阴并五阳,阴阳无偏称妙手。

妙手一着一太极,空空迹化归乌有。

每一势拳,往往数千言不能罄其妙。

一经现身说法,甚觉容易。

所难者工夫,所尤难者长久工夫。

谚有曰:

拳打万遍,神理自现。

信然。

取象

金刚捣碓一势,阴阳合德,其胸中一团太和元气,充周四体,至柔至刚,实备乾健坤顺之德。

当其静也,阴阳所存,无迹可寻。

及其动也,看似至柔,其实至刚,看似至刚,其实至柔,刚柔皆具。

是谓阴阳合德。

故取诸乾坤。

其一,金刚捣碓敛精神(已伏寂然不动,浑然全体意),上下四旁寓屈伸。

变化无方当未发(言开合、擒纵),浑然太极备无身。

其二,一生无事养太和,锦绣花团簇簇多(喻拳之机趣横生)。

天上金刚携玉杵,善降人世大妖魔。

其三,不是金刚降魔杵,妖妖怪怪谁敢阻。

大开大合归无迹,美大圣神方可许。

其四,外保君王内保身,全凭太极真精神。

此中甘苦都阅遍,不愧当今绝妙人。

其五,先左后右不为奇,一动一静是围棋,围到山穷水尽处,突然一势判雄雌。

百会(在头顶)、隐白(在足大趾)、大敦(在足二趾)、厉兑(在足三趾)、窍阴(在足四趾)、至阴(在足小趾)、通骨大钟(皆在足后跟,八者皆穴名)。

第二势:

揽扎衣

1.周身一齐合住劲,且周身骨节各处与各处,自相呼应而合,如手与足是也。

每一势自有宾主,如此势,右手与右足是主,左手与左足是宾。

每着全在心胸,用心太过,失之拘束,不用心,失之懈怠,是在有心无心之间,一主以敬,方能得乎中道,运动咸宜。

2.顶劲上领,意思如上顶破天,不可用气太过。

3.眼看住前手中指,中指的也,故必视此,不可旁视,令散涣无着。

人之一身运用全在一心,而传神全在于目,故必凝神注视。

势右手为主,左手是宾,右手发端眼必视之。

眼随右手而行,至右手停止,眼必注于右手中指甲,五指肚要用力,此前后手运毕归宿处,故必用力。

此时运动,手似停止而其中运动之灵气实不停止,一停止则其气息矣,即与下一势隔开。

此即天地阴阳运转不息,曾二气之在吾身独可息乎哉?

惟不息,故气越运越实,至运到十分满足,则下势即发起。

此即阳极阴生,阴极阳生之意。

4.项竖直,不可硬。

5.肩压下,不可上翻。

6.后肘外方内圆,肘尖与左肘微向前合住劲,不可相背,神情合方得。

7.腰为上下体枢纽转关处,不可软亦不可硬,折其中方得。

8.臀骨翻起,前裆合住,后臀自然翻起。

9.左腿弯不可软。

10.左足后跟踏实。

11.左足五趾用力踏实抓住地。

不如此,则上体摇动。

12.裆要圆,圆则稳。

13.脚步相去一尺五六寸远,丁不丁,八不八,而要后足趾微向里合,与前大不同,如此立住方稳。

14.前足如八字撇,五趾踏地要实。

15.臁骨与后臁一齐合住。

15.右膝与左膝合住劲,前腿如撑,后腿如蹬。

16.自华盖至石门要虚,虚含住,不可令横气横于胸中。

17.胸间松开,胸一松全体舒畅,不可有心,亦不可无心。

18.左肘尖沉下,微往外翻二分,微弯起与后肘合住劲。

19.左手掌侧住。

20.前手从右肋先绕一圈,从鼻外运过,至九分展开而止。

中间胳膊似直非直,似弯非弯,与后手一齐起一齐落,以中指为主,与后手一齐合住劲。

揽扎衣自发端至终止中间沿路运行内进图

此图以面向北论。

左手在西,右手初运,手亦随之。

先转一小圈,然后自下而上转一大圈。

涉下至左肋,叉住腰。

凡人自幼用右手居多,用左手少,故左手较右手稍笨。

打拳凡于左手,虽不当令,亦宜格外留神,必使左右手一齐运动,转圈,气力方能匀停。

中间似弯,如新月形,用螺丝劲缠于骨之外、肌肤之间,右手与右足运法同,右手、右足、左手三处运动,独左足不动。

肩沉下,肘尖后往前合。

手背朝上,四指在肋前,大指在肋后。

此右手已成之势内劲图。

右手以中指为主,五指相依,勿令散开。

肘尖向南,肘弯向北,胳膊微弯三四分。

内劲似停不停,中指领左右四指,往则合住劲,近与右肩为呼应,远与左手为呼应。

右足随住右手运动,右足趾亦先画一小圈。

何谓揽擦衣?

揽者如手揽物,擦者如手挨着,衣者上衣,形如以左手揽物,挨着衣服。

言左手叉住腰,肘微向前合。

大指与后四指叉开,手从上腕斜下,其意似往下按,手掌向后叉住腰。

左手属阳,肘屈似阴,是谓阴中藏阳。

右手从上腕自上往右、向下而左绕一圈,再往上,然后向右徐徐而发,越慢越好,高不过鼻,低不过肩,手走到九分而止。

内劲不前不后,由中而行。

后则擘,前则合,皆不得中。

劲以中指为主,中指劲到,余指劲皆到。

皆由心中发起,越乳过腋,入肩膊内骨中,由骨髓充肌肤,徐徐运行。

迨其劲行到指头肚,然后手与手合,肘与肘合,肩与肩合,膝与膝合,足与足合。

说合则两半个身上下一齐合住。

当中裆劲开开,又要合住,是合劲寓於开劲之中,非开是开、合是合,开与合看成两股劲。

右手动,右足绕一圈,随着右手一齐运动,一齐行止。

右手将停,右足踵先落地,由腓及五足趾依次落地,放成八字势。

以两足论,右足在前是主,是宾中之主;

左足在后是宾,是主中之宾,以右足是左足留守不动故也。

右脚虚,左脚实,是为前虚后实。

以一足论,亦是前虚后实。

脚趾、脚掌要抠住地,涌泉要虚,不虚则趾不著地,用不上力,是为前后实,中间虚。

腿劲由足大拇趾上行,外踝向里缠,斜行而上,过三里越膝逾血海至大腿根。

左腿内劲缠法亦然,两腿劲同往上缠绕至会阴(穴名)两阴卵中间中弦而止。

盖两劲对头是其结穴,此处是腿劲归宿。

腰劲稍往下降,降至此腿根,撑开裆,劲自圆。

腰中要虚,一虚则上下皆灵。

胳膊大腿皆用螺丝缠劲,断不可直来直去,一直则无缠绵曲折之意。

无缠绵意,不惟屈伸无势,即与人交手亦不能随机应变,妙于转旋。

转关不灵,在我先觉输人一筹,何以制胜?

即令硬气可以胜人,人自心中不服。

此图上已图之,言之最详,但学者不用功则已,一用功,心即忘之。

故不惮再图,烦言以晓之,欲令其默识(去声记也)心通,念念不忘也。

由肩外缠至中指甲,是进行劲。

由中指过手背外往里缠,通行至肩,是引劲,由远而引之于近。

初发用进行劲,里收用退行劲。

下体劲自足趾至腿根,进行退行皆由足。

上行与胳膊异者,是自己用功,确不可移。

如此,至于与敌交手,敌来侵我,先引后进,亦是确不可移。

须记,右手运到九分时方停,神气更贯十分满足,此处最难形容。

由起至止,须慢慢运行。

能慢尽管慢,慢到十分功夫,即能灵得十分。

惟能灵到十分火候,斯敌人跟不上我,反以我术为奇异,是以人之恒情也。

殊不知,是先难之功之效也。

又全体先斜后正,外斜内正。

斜者,其形正者,其精以心中之中气运乎四肢之中,是人所不见、己我独知之地,须时时神而会之,久而自明。

手足用动,要束而不散,束则神聚而凝,散则神涣而惰。

总之,官骸皆听命于心,心一敬谨,手足自然如法而行。

肩要压下,肘要沉下,右手领住左手,岔住腰,胳膊屈住,是乃此着最要形势。

眼神随右手运,如此着,右手当令,眼神只随住右手,右手运到地位,眼神即注在右指甲上,此中指即眼视之标准。

肩膊头骨缝要开,始则不开,不可使之强开。

功夫未到,自开时心说已开,究竟未开,必攻苦日久,自然能开,方算得开。

此处一开,则全胳膊之往来屈伸如风吹杨柳,天机动荡,活泼泼地毫无滞机,皆系于此。

此肱之枢纽灵动所关,不可不知。

右手与肩平,不可太低,亦不可太高,低则中气运之难,恐运不到,高则揭膀胳膊无力,总以得中为贵。

顶精领起来(顶精,心之中气领如提起)。

顶精何在?

在百会穴,其意些须领住(领是领其全体精神,令其不偏不倚)就算,不可太过,过则下绷上悬,立不稳当。

此是一身关键,中气之所通者,不可不知。

中气上通百会,下通二十椎。

此处一通,则上下皆通,全体之气脉胥通,自无倒倾之弊。

脑后二股筋是佐中气之物,二筋之间其无筋处,乃中气上下流通之路。

下行脊骨之中,至二十一椎止,即前后任督二脉,亦皆是辅吾之中气。

中气最难名,即中气所行之路处,亦最难名。

无形无声,非用功夫久不能知也。

所以不偏不倚,非形迹之谓,乃神自然得中之谓也。

即四肢中所运之中气,亦即此中气之旁流,非另有一中气。

此处不偏,而后四肢之中气皆不偏。

虽四体形迹呈多偏势,而中气之流于肢体中者,自是不偏。

此意第可神而明之。

项要端正竖起,如中流砥柱,不前不后,不左不右,不至倒塌,方得此势。

右手运行,以右为主,为其向右应敌也。

右手属阴,其运行者阴中之阳。

而其所以运之者,有宰之者也。

左手拳曲,左足不动,转于右手,为宾,而其实为宾中之主,为其留守全体之根基也。

左手属阳,其运行之势似阳中之阴,而其所以为阳中之阴者,有主之者也。

以理论之,阴阳互为其根,不可分为两橛。

即以右肱论之,右半身皆属阴,其内劲由肩外缠至于指甲,由指甲外往里缠,阴阳似属两劲,其实一时并起并落,足见阴阳互根之妙。

何以见之?

如对敌时敌以手来,我以手引,即引即打,非既引之后而后击之于此,足证阴阳互为其根之实。

拳之一道,进退不已,神气贯串,绝不间断。

尝见人之耍拳,上着未完,即欲停止。

一停止,其气断,其神散矣。

即不然,此着未完,即欲打彼着,及打彼着,仍然未完,而更欲打下着之下一着,如此躁心,何能细心揣摩,而知其内劲之起落、精神之充足乎。

欲速者,恒犯此病,故终无成功。

打拳不惟着中情理,当潜心默会。

即上着之终,下着之始,其接骨斗笋处是为过脉,于过脉处当思如何血脉贯通,不令间断。

盖上着之终,必待神气十分满足而后方结得住。

当结上着时,上势已足,余神流于界外,是下着之机已动于上着之末,而后下着接住上着而起,是为构。

构者,下着之笋与上着之笋相接而合者也。

非但合之以势,宜先合之以神,神气与上着无间,方为善于起始。

所谓得势争来脉,来脉得势以下,势如破竹,无不得势。

此是最关紧处。

以上所言,往往重三叠四、絮语不休者,恐人未详其故,故如此。

特标左手倒转

左手运行转圈,如揽擦衣、搂膝拗步、初收、再收、披身捶、肘底看拳、指裆捶、下步跨虎,皆是倒转圈法。

然初收、再收与肘底看拳,左手近上,转圈稍易;

揽擦衣左手居中,与鸠尾平在左肋中间,其转圈颇难;

指裆捶转圈甚微;

下步跨虎左手转圈,与揽擦衣同。

以上所言皆用缠丝精行之,且是倒转圈,故难犹是手也;

右手倒转甚易,故于左手倒时标之。

至于左手右转,自觉容易,不必再赘,细玩前散画图自明。

如揽擦衣一势,阳左阴右,阳屈阴伸,有内阳而外阴,内健而外顺意,故取诸泰,此右手之象。

至于左手,先画一小圈,然后左手自上而下、而左,上行而右、而下至腰盘,屈如圈,外方内圆,手岔住腰,有潜龙无用之象。

据左手本位成象论之,是个静象。

静极必动,自然之理。

故左手已伏七日来复之机,右足随右手运行,左足不动,以固根本。

四言俚语

一阴一阳,法象昭章。

屈者为阴,伸者为阳。

阴阳互用,天道所藏。

动静无偏,乃尔之强。

七言俚语

世人不识揽擦衣,左屈右伸抖虎威。

伸中寓屈何人晓,屈内寓伸识者稀。

裆中分峙如剑阁(取其圆意),头上中峰似璇玑(喻中气也)。

千变万化由我运,下体两足定根基。

第三势:

单鞭

1.顶劲领起。

2.眼神注视左手中指。

3.项竖起。

4.左手呼与右手合。

5.左肘内似初月,似张弓,微弯。

6.左手节不可软。

7.左手指肚用力。

掌前外臁使力,掌后与大指使力。

8.右手应与左手合。

9.右前肩后肩塌下,不可架起来。

10.右手节不可软。

11.右指皆捏住,聚到一处,前手展,后手指束,此后手也。

12.胸膈横气卸到脚底。

既不能,亦当卸至丹田。

13.右臂与肘中间似初月形。

14.臀骨微翻起来,前小肚合住裆,则环跳自然起。

15.左前膝撑横,前膝露出五六分。

16.左足五趾要用力抓地,大拇趾尤得用力。

左脚较右脚微虚。

后踵先着地,渐次向前至左趾头止。

17.裆虚而圆,皆向里合,自然照应。

18.两大股由外边往里包合。

19.右膝露出二三分,不可软,也要撑住。

20.右足向北,微向西北钩些。

洼住涌泉。

大踵用力踏住地方稳当,右足要实,是谓前虚后实。

项劲中气是股正气,心中意思领起,即行到头顶上,中气自然领起来。

非有物以提之,是意思如此。

打拳,心是主,脊骨是左右身之关键,腰是上下体之关键。

腰以上气往上行,腰以下气往下行,似上下两夺之势,其实一气贯通并行不悖。

以左手领左足,以右手领右足,上面手如何运,下体足如何运。

起则并起,落则同落,上下相随,自然合拍。

耍手全在手掌,手指领起周身运动,足随手尤其紧要。

中气必由胳膊中徐徐运行,不可慌张忽略,顺其当然之。

则运其自然,勿令偏倚,而以心气行于两肱之中,是为中气。

左手背一二分向北,右手背四五分向北,中气行到指,十分满足,一齐合住。

平素打拳,不必拘定方面,而画一定之准。

北斗在北方,司天造化,宜以向北为主,故图画皆以面向北为准。

右东、左西、面北、背南,以定方向。

左手指展开,指并住,舒肱。

左手转一圈,以下西行,舒肱。

左手离腰上行。

此是未运行手,先转一小圈,与右手合住。

。

此是胳膊劲手,转够一圈,背微向前。

此图就上图面向北,图之以右手为主,此为左右相合,是上势之下,下势之上,两势间过脉。

左手展,左手止,左手起。

此左手运行图,左肱以肱弯与右肱相合。

中间胸腹自天突穴至脐下、阴交、气海、石门、关元,如磬折,如鞠躬形,是谓含住胸,是为合住,劲要虚。

右肱反背,势与左手相合。

圈内线即右手发端。

右手发端先转一小圈,右手束。

此图仍以面向北图之,故左右与上同。

足缠丝劲图

大股自足缠至大股根,其劲由外往里缠。

缠到腿根。

两腿劲对头瓤住,不用硬气,两膝向里一合,足五趾皆向里合,腿上下自然合住,裆口自圆。

足之动作法

左足自先至右足边点住趾,然后再往西迈开,两足相去尺五六寸。

足后根拧法

如单鞭,左足先收到右足边,足趾点地,再往西发行,不必再赘。

至于右足,揽擦衣足五趾本向东北踏地,至左足向西开步,落时足趾向西北,将落未落时,右足不离地,足趾向东北者,足踵依地一拧微向北、西北、西者,偏于北方之西,故云。

右足趾与左足趾一齐落下,踏住地。

左足亦是踵先着地,渐次至趾,与右足合住劲,方不散涣。

问:

何谓单鞭?

两手不在胸之前后,而在胁之左右。

左右肱展开,其势似单弱,其势如鞭之毒;

两肱展开又如一条鞭,故名。

此势以左手为主,左手上行与脐平,外往里转一小圈;

右手从后往前亦转一小圈,左右一齐合住,神气呼应如两人照脸说话。

然后左手从合处领起,左半身自下而上转向西,渐渐西行至八九分时方止。

当手未展手未停时,眼神随住左手。

至左手停时,眼神注于左手中指,不邪视。

至于中气缠法与揽擦衣,右手右肱同裆合之时,左脚在左者先收到右脚边,脚趾点住地,预为下脚运行设势。

及运动时,左脚随住左手一齐西运。

上面左手将停,左足踵先着地,循序渐进,运到左足大趾,与左手一齐停止(形似停而神不停)。

此左半身上下相随,左足伸展,各因其人之大小,约不过二尺以内。

至于右手合时,右手先转一圈,左手起发向西运行,右手腕在后,右手从后向前再转(转上声)一圈,胳膊徐徐作反背势。

与左手顺势展开不同。

右手不惟胳膊劲反背且微向东行,手背又得往前合,右手东行,左手西行,似有两分之势,其实寓两合之神。

右手所以反背者,为下着伏脉也。

至于右手五指束住不展开者,恐人在后突然捋住指头,背折其节,眼在前视,不顾照后,束之以防其患。

胳膊缠劲,由后前缠到右指头止,右脚虽不动,视右手运行以为拧转在前,足趾向东北者。

今则右手一动,右足踵着地,拧转趾向北西落住(言北西者,偏北者多,偏西者少),此右半身上下相随,为人说法,不得不条分缕析,而要不得视为五分四裂说,合则周身一齐扣合住方佳。

至于周身骨节如左右肘、左右肩、上下各处,名目相同者各自一切照脸合住,不必再言。

不明者,视图自喻后,仿此身法,总归端正,不可偏倚。

骨节松开,胳膊如在肩上挂着一般。

运动似柔而实刚,精神内藏而不露,此为上乘。

拳家以躬行为主,但先难而已,不可预期后获。

妄念横胸,拳艺不能长进。

至成时敌人怎来怎应,不待思想,自然有法。

未交手时,谁知敌人从何而来,谁知敌人击我何处!

但依着何处,即以何处(此是本地风光,最难最难)引而击之,时措咸宜,莫名其妙,真不思而得,不免而中也。

然而未成者,不能也。

问要到何时算成?

此中层级终身阅不尽,但以目前粗疏者言之,大成则九年,小成则七年。

至于精妙,亦终身不尽之学。

学者或学一二年,或学三四年,浅尝辄止,终是门外汉,旨味未之尝耳。

存先获心者,吾知无所问津,盖不能循序渐进不已,亦犹不以规矩不能成方圆。

学贵有恒,躬行为难。

单鞭七言俚语

单鞭一势最为雄,一字长蛇互西东。

击首尾动精神贯,击尾首动脉络通。

当中一击首尾动,上下四旁扣如弓。

若问此中真消息(即线索),须寻脊背骨节中。

长短句俚语

盖世无双一条鞭,打进不忙。

敌因我左手在腰肘且屈,乘其不防,来侵西疆,窃逞其刚强。

岂知我弓弦一卸,屈而必张,打得他无处躲藏