细胞分子生物学 第一章绪论知识总结.docx

《细胞分子生物学 第一章绪论知识总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《细胞分子生物学 第一章绪论知识总结.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

细胞分子生物学第一章绪论知识总结

细胞生物学热点问题:

(1)细胞核、染色体以及基因表达的研究;

(2)生物膜与细胞器的研究;(3)细胞骨架体系的研究;(4)细胞增殖及其调控;(5)细胞分化及其调控;(6)细胞的衰老与程序性死亡(凋亡);(7)细胞的起源与进化;(8)细胞工程。

重点介绍了当前细胞生物学发展的总趋势和热点领域与方向。

细胞基本知识概要

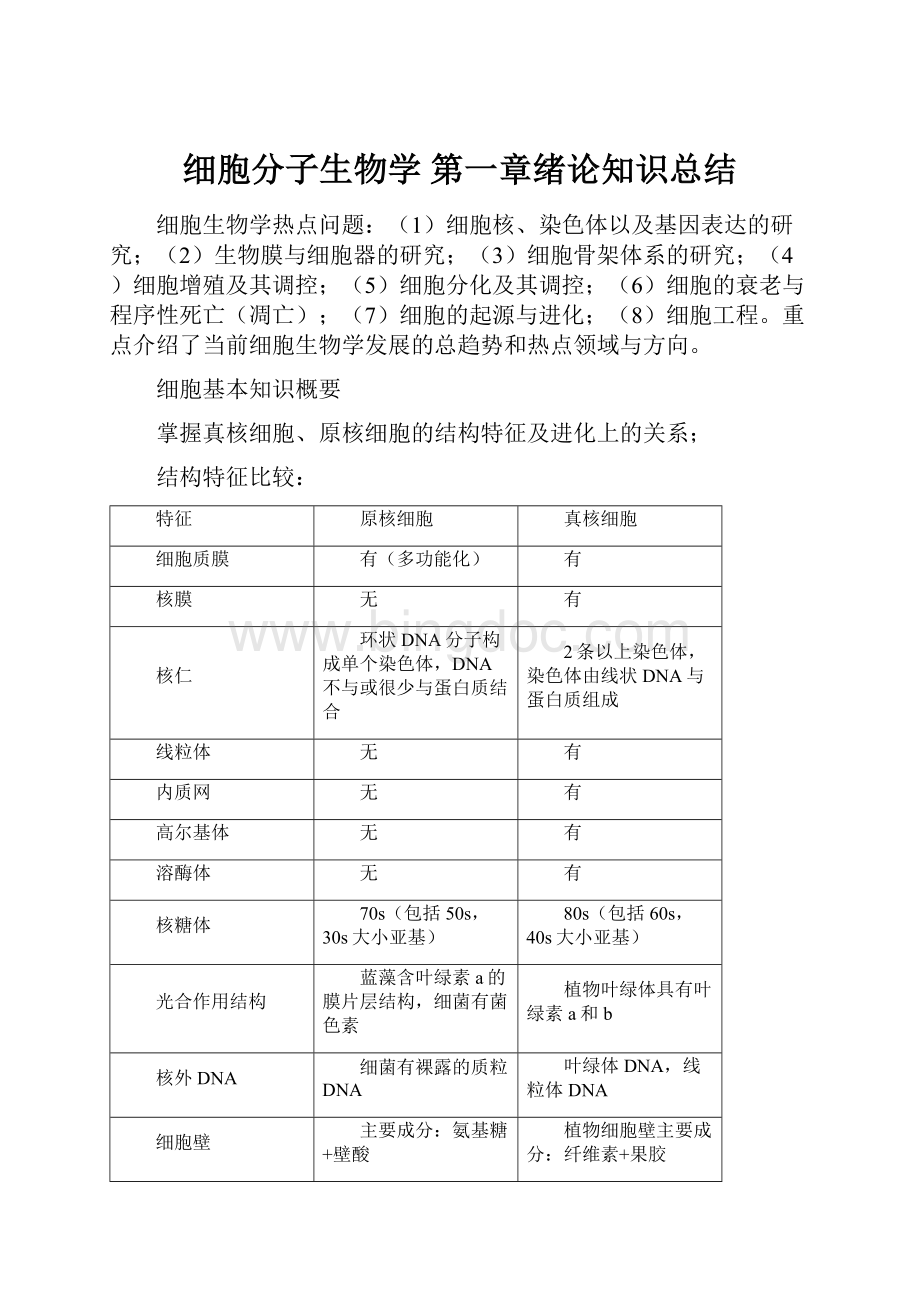

掌握真核细胞、原核细胞的结构特征及进化上的关系;

结构特征比较:

特征

原核细胞

真核细胞

细胞质膜

有(多功能化)

有

核膜

无

有

核仁

环状DNA分子构成单个染色体,DNA不与或很少与蛋白质结合

2条以上染色体,染色体由线状DNA与蛋白质组成

线粒体

无

有

内质网

无

有

高尔基体

无

有

溶酶体

无

有

核糖体

70s(包括50s,30s大小亚基)

80s(包括60s,40s大小亚基)

光合作用结构

蓝藻含叶绿素a的膜片层结构,细菌有菌色素

植物叶绿体具有叶绿素a和b

核外DNA

细菌有裸露的质粒DNA

叶绿体DNA,线粒体DNA

细胞壁

主要成分:

氨基糖+壁酸

植物细胞壁主要成分:

纤维素+果胶

动物细胞无细胞壁

真菌:

几丁质

细胞骨架

无

有

细胞增殖(分裂)方式

无丝分裂(直接分裂)

以有丝分裂(间接分裂)为主

遗传结构装置、基因表达及调控的比较

特征

原核细胞

真核细胞

DNA量(信息量)

少

多

DNA分子数

1

2个以上

DNA分子结构

环状

线状

基因组数

1n

2n,多n

基因数

几千

几万

大量多余的重复的DNA序列

无

有

基因中内含子

无

有

DNA与组蛋白结合

不与或与少量类组蛋白结合

与5种组蛋白结合

核小体-染色质-染色体

无

有

DNA复制的明显周期性

无

有

基因表达的调控

主要以操纵子方式

复杂性,多层次性

转录与翻译的时空关系

转录与翻译同时同地进行

细胞核内转录,细胞质内翻译,严格的阶段性与区域性

转录后与翻译后大分子的加工与修饰

无

有

原核生物比真核生物更能适应不利环境,从细胞起源与进化的观点分析,原核细胞比真核细胞更为原始。

病毒与宿主细胞相互作用的分子机制

1病毒入侵细胞,病毒核酸的侵染

①特异性吸附:

病毒表面的识别结构与敏感细胞表面的受体互补结合。

②进入细胞:

主动吞饮→壳体破裂

病毒包膜与细胞膜融合

核酸单独注入

2病毒核酸的复制、转录与蛋白质的合成。

病毒分类:

DNA病毒双链病毒DNA模板→新病毒DNA→mRNA→蛋白质

单链

RNA病毒双链

单链侵染性单链病毒RNA模板→新病毒RNA→mRNA→蛋白质

非侵染性单链

反转录病毒病毒RNA模板→新病毒DNA→mRNA→蛋白质

3病毒的组装、成熟与释放。

细胞生命活动的基本含义

细胞是生命活动的基本单位。

一切有机体都由细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位。

细胞具有独立的、有序的自控代谢体系,细胞是代谢与功能的基本单位。

细胞是有机体生长与发育的基础。

细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传全能性。

没有细胞就没有完整的生命。

原核细胞的两个重要代表:

细菌与蓝藻

细菌:

1细胞细菌的核区与基因组

正常情况下,一个细菌只有一个核区,生长增殖状态细菌同时存在几个DNA分子,出现几个核区。

细菌DNA呈双螺旋,遵循半保留复制原则,环状DNA分子双向复制。

2细菌细胞的表面结构

(1)细胞膜含有丰富酶系,执行许多重要的代谢功能。

细胞膜多功能性是区别于其他细胞膜的显著特点。

(2)中膜体(间体或质膜体)细胞膜内陷形成,一至数个,推测起DNA复制支点作用。

(3)细胞壁成分:

细菌细胞壁共同成分肽聚糖;作用:

机械保护。

起部分物质交换的调节作用,与细胞抗原性、致病性、对病毒敏感性有关。

(4)荚膜某些细胞特有,位于细胞壁表面一层松散粘液物质(葡萄糖+葡萄糖醛酸)。

保护细菌免受干燥、被吞噬等影响,还可作业营养物质。

(5)鞭毛某些细菌运动器官,与真核细胞鞭毛完全不同,结构简单,有蛋白质构成。

3核糖体

70s(50s+30s),5000-50000个,附着于细胞膜或游离于细胞质中。

4细胞核外DNA(质粒)

裸露环状DNA分子,信息量:

2-200个基因,细菌失去质粒无碍正常代谢,常做基因重组与基因转移的载体。

5细胞内生孢子

对抗不良环境有强抵抗能力的休眠体。

6细菌增殖(直接分裂)

DNA与中膜体接触→环状DNA以中膜体为支点双向复制为两个DNA子环→中膜体一分为二→遗传物质一分为二形成两个核区→细胞膜凹陷,延伸→形成新细胞壁

蓝藻

1特点

没有叶绿体,有光合作用结构装置。

含丰富色素:

藻蓝素、叶绿素a、黄色色素、红色色素。

体积大,直径10µm-70µm

分布广

2中心质(中央体)——核区

裸露DNA,不与碱性蛋白结合,复制连续进行。

DNA含量大,某些含量大于高等动物细胞。

3光合(作用)片层

位于细胞质,同心环状膜片层结构。

上面规则排列直径为35nm的藻胆蛋白体。

藻胆蛋白=藻蓝蛋白+异藻蓝蛋白+藻红蛋白,作用:

光能→藻胆蛋白→叶绿素a,光合速率<植物细胞,光合作用产氧。

4细胞质内含物(蓝藻淀粉、脂滴、蓝藻颗粒体、多磷酸质体、多角体等)

5细胞表面结构

膜外有细胞壁和胶质层(鞘),细胞壁=纤维素+肽聚糖,胶质层=酸性粘多糖+果胶质,作用:

抵抗不利环境。

6细胞分裂

蓝藻:

单细胞体、群体、丝状体。

细胞中部向内生长出新的横隔壁,将中心质与原生质分开。

子细胞由胶质层包围保持在一起。

丝状群体通过异胞体断裂而繁殖。

异胞体还具有固氮功能。

真核细胞的可能祖先:

古细菌(古核生物)的结构和遗传学特征

1细胞壁成分:

不含肽聚糖

2DNA与基因结构:

含重复序列和内含子

3核小体:

古核细胞含组蛋白,且能与DNA构建成类似核小体的结构。

4核糖体:

介于70s与80s之间。

55SrRNA:

与真核细胞类似。

动植物细胞在结构上的差异。

相同点

不同点

动物细胞

细胞膜,细胞核(核膜、染色质、核仁),线粒体,高尔基体,内质网,核糖体,微管,微丝

溶酶体、中心体

植物细胞

细胞壁:

分裂过程形成,主要成分是果胶质、纤维素、半纤维素、木质素。

液泡:

由脂蛋白膜包围的封闭系统,调节细胞内环境,具有压力渗透计作用,使细胞保持膨胀状态。

叶绿体:

光能→叶绿素→化学能CO2+水→糖

真核细胞的结构可以概括为三大体系:

(1)生物膜体系以及以生物膜为基础构建的各种独立的细胞器

膜功能共同性:

保证物质交换与跨膜运输、能量转换、识别、运动、粘附、信号接收与放大。

双层膜结构:

细胞膜、细胞核、线粒体、叶绿体

单层膜结构:

内质网、高尔基体、溶酶体

(2)遗传信息表达的结构体系

由DNA-蛋白质与RNA-蛋白质复合体形成遗传信息载体与表达系统。

染色质:

成分:

DNA+蛋白质,DNA+组蛋白→核小体→染色质

核仁:

成分:

RNA+蛋白质和DNA+蛋白质,功能:

rRNA的转录和核糖体亚单位的组装。

核糖体:

成分:

rRNA+数十种蛋白质,功能:

根据mRNA指令将氨基酸合成肽链。

(3)细胞骨架体系

细胞骨架胞质骨架微丝:

成分:

肌动蛋白,功能:

信号传递与细胞运动。

微管:

成分:

管蛋白,中空管状结构,功能:

支持细胞结构,运输大分子与颗粒结构,形成有丝分裂纺锤丝。

中间丝

核骨架核纤层:

成分:

核纤层蛋白与基因表达,染色质构建与排布有关

核基质蛋白成分复杂,

细胞生物学研究方法

了解和掌握细胞生物学研究领域所使用的实验技术的基本原理和应用。

1.显微镜技术

(1)光学显微镜技术:

普通复式显微镜技术

1光学防大系统-两组玻璃透镜

2照明系统-光源+折光镜+聚光镜(滤光片)

3机械和支架系统

荧光显微镜技术与现代图像处理技术

光镜水平研究特异性蛋白质大分子最有力工具。

用于检测细胞上特异性荧光染料。

●原理

激发滤光片-光源与样品之间-只有能激发荧光染料发光的特定波长的光才能通过。

阻断滤光片-目镜与物镜之间-只有荧光染料发出的光才能通过。

激光共焦点扫描显微镜技术(荧光显微镜加强版)

特点:

物镜,聚光镜同时聚焦到一点(互相共焦点)。

可自动改变观察的焦平面。

优点:

纵分辨率提高,可通过改变焦点(光学切片)获得一些列细胞不同切面上的图像,经叠加后可重新构出样品的三维结构。

相差和微分干涉显微镜技术

原理-光的干涉与衍射

相差显微镜技术:

将光程差或相位差转换成振幅差,可用于观察活细胞。

微分干涉显微镜技术:

偏振光经合成后,使样品中厚度上的微小区别转化成明暗区别,增加了样品反差且具有立体感。

适于研究活细胞中较大的细胞器。

录像增差显微镜技术

计算机辅助的DIC显微镜可在高分辨率下研究活细胞中的颗粒及细胞器的运动。

(2)电子显微镜技术:

原理与基本知识

1与光学显微镜的基本区别:

光源:

电子束;使用电磁透镜聚焦;电镜筒中要求高真空;图像需用荧光屏显示或用感光胶片记录。

2分辨率与放大倍数:

分辨率:

5nm;分辨本领(最佳状态下分辨率)0.2nm;放大倍数106

3基本构造:

电子束照明系统-电子枪+聚光镜

成像系统-物镜+中间镜+投影镜

真空系统-两级真空泵

记录系统-荧光屏or感光胶片

样品制备技术

超薄切片技术:

固定保持样品形态结构不发生改变

包埋使样品中各细微结构在切片过程中得到均匀良好的支撑

切片切片厚度通常为40-50nm

染色电镜样品用重金属盐染色处理,形成明暗反差,只能观察到黑白图像。

负染色技术:

重金属盐对铺展在载网上的样品进行染色,吸取多余染料,样品自然干燥。

扫描电镜技

用于观察样品表面形貌特征。

有立体感,样品观察前需喷镀金膜。

样品干燥过程中为避免由水的表面张力作用引发的形变,采用CO2临界点干燥法。

冷冻蚀刻技术(冷冻断裂蚀刻复型技术)

用于观察膜断裂面的蛋白质颗粒和膜面结构。

有立体感,不需固定于包埋。

(3)扫描隧道显微镜技术:

特点与优越性。

①具有原子尺度的高分辨本领,侧分辨率为0.1-0.2nm,纵分辨率为0.001nm。

②可以在真空、大气、液体(接近生理环境离子强度)等多种条件下工作。

③非破坏性测量。

不接触样品,无高能电子轰击,避免样品形变。

2.细胞组分的分析方法。

(1)超速离心技术

(2)细胞内大分子的显示方法

原理:

通过显色剂与所检测物质中一些特殊基团特异性结合的特征,通过显色剂在细胞中的定位及颜色深浅来判断某种物质在细胞中的分布和相对含量。

福尔根反应-DNA→紫色

PAS-多糖

四氧化锇-不饱和脂肪酸→黑色

苏丹

-脂滴→深红色

(3)细胞内特异蛋白抗原和核酸序列的定位与定性:

免疫荧光技术,免疫电镜技术和原位杂交技术

1免疫荧光技术:

根据抗原抗体反应的原理,先将已知的抗原或抗体标记上荧光素制成荧光标记物,再用这种荧光抗体(或抗原)作为分子探针检查细胞或组织内的相应抗原(或抗体)。

在细胞或组织中形成的抗原抗体复合物上含有荧光素,利用荧光显微镜观察标本,可以看见荧光所在的细胞或组织,从而确定抗原或抗体的性质、定位,以及利用定量技术测定含量。

特点:

快速、灵敏、特异性强,但分辨率有限。

2免疫电镜技术:

用电子致密物质如铁蛋白等标记抗体,然后让其与含有相应抗原的生物标本反应,从电镜观察可见电子致密物质的所在位置,识别抗原、抗体反应的部位。

由于电子显微镜的分辨力很高,故可准确地显示抗原所在部位。

3原位杂交技术:

利用核酸分子单链之间有互补的碱基序列,将有放射性或非放射性的外源核酸(即探针)与组织、细胞或染色体上待测DNA或RNA互补配对,结合成专一的核酸杂交分子,经一定的检测手段将待测核酸在组织、细胞或染色体上的位置显示出来。

(4)细胞内生物大分子的合成动态:

同位素标记技术结合放射自显影

利用放射性同位素所发射出来的带电离子作用于感光材料的乳胶(卤化银晶体),从而产生潜影,可用显影液显示,成为可见的"像",它是利用卤化银乳胶显像检查和测量放射性的一种方法。

对生物大分子进行动态研究

步骤:

①同位素标记的生物大分子前体的掺入。

②细胞内同位素所在位置的显示。

(5)定量细胞化学分析技术:

显微分光光度测定技术,流式细胞仪技术

1显微分光光度测定技术:

根据某些物质分子对光波进行选择性吸收的原理,在显微镜下对样品中的微细结构内的化学物质进行测定的技术,它可精确测定标本中的一个细胞、一个核,甚至核仁内的核酸、酶和其他极微量物质的含量。

定位+定量

2流式细胞仪技术:

可定量测定某一细胞中DNA、RNA或特异性标记蛋白的含量,乙烯细胞群体中上述成分含量不同的细胞数量。

可将某一特异染色细胞从细胞群体中分离出来。

3.细胞培养技术

动物细胞培养

名词:

原代细胞、传代细胞、有限细胞系、永生细胞系(连续细胞系)、贴壁生长、接触抑制、单层细胞培养。

细胞形态:

成纤维样细胞、上皮样细胞、游走细胞。

过程:

组织块-剪碎-胰酶处理-无菌,营养液培养(添加小牛血清)

植物细胞培养

单倍体细胞培养:

花药人工培养→胚状体→单倍体植株

原生质体培养:

植物体细胞→去除细胞壁→原生质体→植株

细胞融合与细胞杂交技术

细胞融合:

指人工的或自然发生的细胞合并形成多核细胞的现象。

细胞融合也作为一种实验方法被广泛适用于单克隆抗体的制备,膜蛋白的研究。

动物细胞-灭活的仙台病毒or聚乙二醇

植物细胞-纤维素酶去细胞壁

单克隆抗体技术

骨髓瘤细胞-增殖但不分泌特异性抗体

B淋巴细胞-分泌特异性抗体但体外不增殖

骨髓瘤细胞细胞融合——杂交瘤细胞——单克隆抗体

B淋巴细胞

细胞拆合与显微操作技术。

①细胞拆合:

把核与质分离开来,然后把不同来源的细胞质和细胞核相互配合,形成核质杂交细胞。

方法:

物理法:

用机械方法或短波光把细胞核去掉或失活,然后用微吸管吸取其它细胞的核,注入去核的细胞质中,组成新的杂交细胞。

这种核移植必须用显微操纵仪进行操作。

化学法:

用松胞素B处理细胞,细胞出现排核现象,再结合离心技术,将细胞分拆为核体和胞质体两部分。

由于核体外表包有一层细胞膜和少量胞浆,因而在PEG或仙台病毒的介导下,核体可同另一胞质体融合,形成重组细胞。

②显微操作技术:

在显微镜下,用显微操作装置对细胞进行解剖和微量注射的技术。

4.分子生物学技术。

举例:

PCR单链构象多态性分析

变性梯度凝胶电泳

双链构象多态分析法

变性-高压液相色谱分析

特异性等位基因扩增

化学裂解错配碱基法

细胞核与染色体

染色质的概念

间期细胞核内由DNA、组蛋白、非组蛋白、少量RNA组成的线性复合结构。

间期细胞遗传物质存在形式。

染色质蛋白质——组蛋白与非组蛋白的分类、功能和结构模式;

(1)组蛋白-富含Arg与Lys碱性,带负电,结合DNA,无需特异性序列

分类:

1核小体组蛋白(H2A、H2B、H3、H4)功能:

4种组蛋白均分别以二聚体(共八聚体)相结合,形成核小体核心。

DNA便缠绕在核小体的核心上。

结构模式:

分别以二聚体(共八聚体)相结合。

2H1组蛋白功能:

在构成核小体时起连接作用,赋予染色质以极性。

结构模式:

单体组蛋白。

(2)非组蛋白-酸性,与特异DNA序列结合

特性:

1多样性

2识别DNA具有特异性

3功能多样性

结构模式:

1α螺旋-转角-α螺旋模式

2锌指模式

3亮氨酸拉链模式

4螺旋-环-螺旋结构模式

5HMG框结构模式

染色质基本结构单位——核小体的结构特征;

(1)每个核小体单位包括200bp左右DNA超螺旋和一个组蛋白八聚体以及一个分子的组蛋白H1。

(2)组蛋白八聚体构成核小体盘状核心颗粒,相对分子量105,由四个异二聚体组成(H2A、H2B、H3、H4)。

(3)146bpDNA分子超螺旋盘绕组蛋白八聚体1.75圈。

组蛋白H1在核心颗粒外结核额外20bpDNA分子,锁住核小体DNA的进出端,起稳定核小体作用。

(4)两个相邻核小体之间连接DNA,典型长度60bp,不同物种变化值0-80不等。

(5)组蛋白与DNA之间的相互作用主要是结构性的,基本不依赖核苷酸的特异性序列。

(6)核小体沿DNA的定位受不同因素影响。

染色质包装的两种结构模型:

多级螺旋模型和放射环结构模型

多级螺旋模型

DNA—(压缩7倍)—核小体—(6倍)—螺线管—(40倍)—超螺线管—(5倍)—染色单体

放射环结构模型-30nm的染色线折叠成环,沿染色体纵轴,由中央向四周伸出,构成放射环。

DNA—(压缩7倍)—核小体—(6倍)—螺线管——DNA复制换——微带——染色体

常染色质与异染色质的定义与划分。

常染色质(间期核内,疏松,伸展,着色浅,有转录活性,分布于核中央。

)

异染色质(在细胞周期中,间期、早期或中、晚期,紧密,着色深,无活性or活性低,分布于核边缘,紧贴核纤层)

异染色质结构异染色质(主要类型)在机体所有细胞和整个发育中都呈浓缩状态而无活性的异染质。

分布于染色体端粒、着丝粒处。

含高度重复DNA序列,DNA复制较晚。

兼性异染色质仅在机体某些类型细胞or一定发育阶段呈浓缩状态而失活的异染质。

由常染色质转变而来,在某一阶段又转变成常染质,恢复转录活性。

其DNA与常染质的相近,复制较早,着色较淡。

染色体的概念;

染色体是细胞在有丝分裂(或减数分裂)时遗传物质存在的特定形式,是间期细胞染色体机构紧密组装的结构。

中期染色体的形态分类和各部分主要结构

(1)根据着丝粒在染色体上所处的位置中期染色体分4类:

1中着丝粒染色体

2亚中着丝粒染色体

3亚端着丝粒染色体

4端着丝粒染色体

(2)各部分主要结构

①着丝粒与动粒沿着丝粒外表面的动粒结构域

中央结构域

位于着丝粒内表面的配对结构域

②次缢痕

3核仁组织区

4随体

5端粒

染色体DNA的三种功能元件:

(1)自主复制DNA序列

(2)着丝粒DNA序列

(3)端粒DNA序列

DNA复制起点、着丝粒和端粒的特征和功能;

核型的涵义与染色体显带技术;

(1)核型:

染色体组在有丝分裂中期的表型,包括染色体数目、大小、形态特征的总合。

(2)染色体显带技术

通过显带染色等处理,分辨出染色体更微细的特征,如带的位置、宽度和深浅等的技术。

常见有G带、Q带、C带和N带。

特殊发育阶段的两类巨大染色体

(1)多线染色体

1来源:

核内有丝分裂,核内DNA多次复制而细胞不分裂。

2多线染色体的带及间带

3多线染色体与基因活性

(2)灯刷染色体

1超微结构

2转录功能

多线染色体和灯刷染色体的超微结构与基因转录活性。

活性染色质与非活性染色质的结构与基因转录特征(这个书上有)。