电力勘测设计制图统一规定 水文地质部分Word格式文档下载.docx

《电力勘测设计制图统一规定 水文地质部分Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力勘测设计制图统一规定 水文地质部分Word格式文档下载.docx(31页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

420

210

210×

148

c

10

a

25

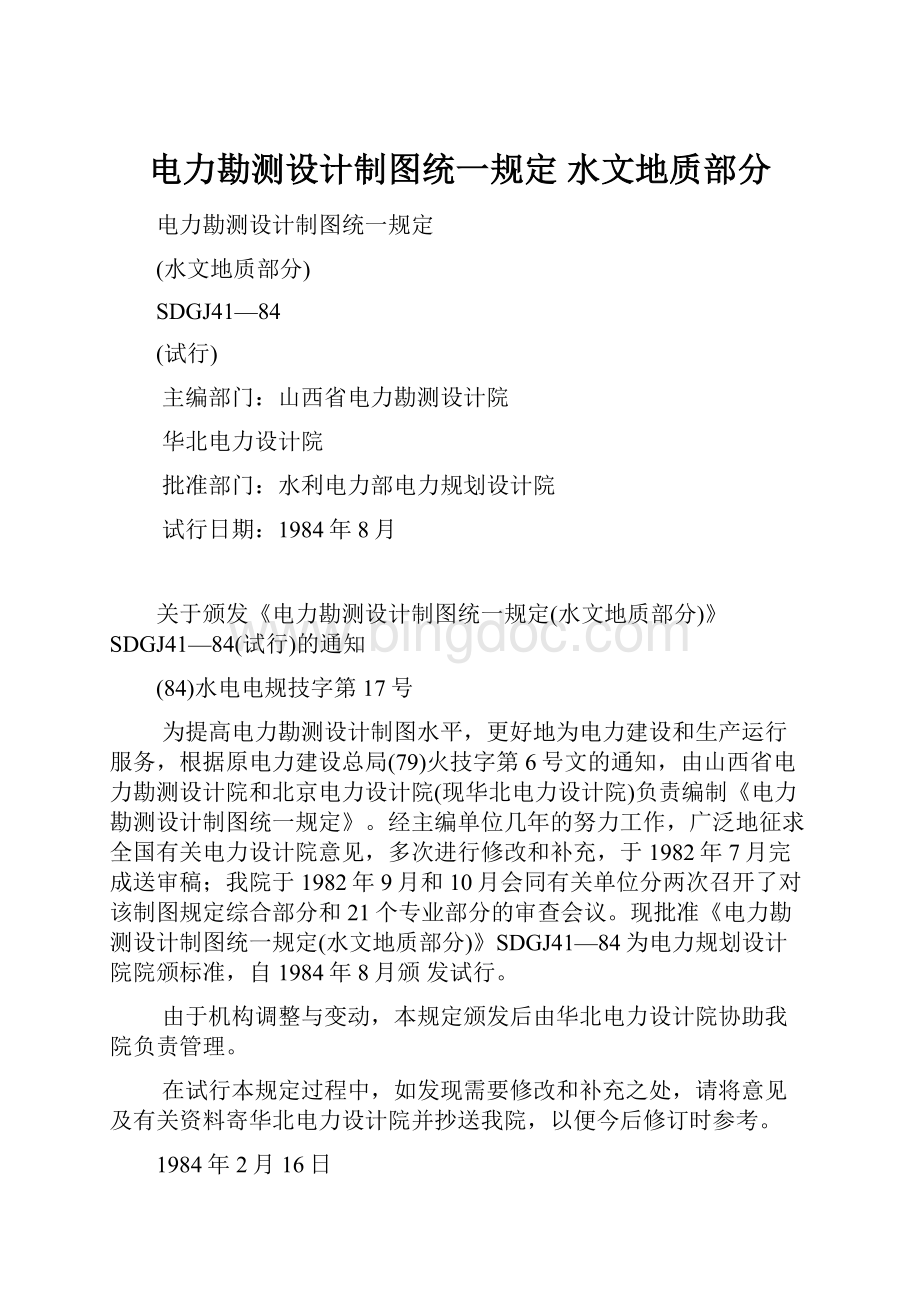

图纸应画出图框、边框(裁边印迹线)和图标。

幅面尺寸代号与格式如图2.1.1。

蜡底图宜在幅面规格以外,再加宽8~12mm的缝边。

第2.1.2条0、1、2、3号图纸宜采用横式幅面,4号图纸采用立式幅面。

对某些图件,如地质柱状图等,可采用立式幅面。

立式幅面格式如图2.1.2。

图纸装订时宜采用3号幅面横装或4号幅面竖装。

图2.1.1

图2.1.2

第2.1.3条图纸幅面允许加长或加宽的范围如下:

一、图纸的加长、加宽量,应按相应基本幅面边长的1/8或其整倍数增加(如图2.1.3)。

图2.1.3

二、0号图纸不得加宽,必要时允许加长,但加长后的长边不得超过1931mm。

三、1、2、3号图纸可以加长和加宽。

加长后的长边,最长不得超过1931mm;

加宽后的宽边,最宽不得超过0号图的宽度(841mm)。

四、4、5号图纸不得加长和加宽。

五、特殊情况下,图纸加长或加宽后超出最大限制尺寸时,可采用断开拼接的方式选用幅面。

第2.1.4条确实由于勘测范围或地形图等因素的限制,上述规定的图纸幅面不能满足工程需要时,允许按具体情况确定图纸幅面尺寸,但应尽量符合电力勘测设计图纸幅面的要求。

第2.1.5条勘测工程图纸幅面的选用不宜小于4号图纸幅面(5号图纸幅面可作勘测文件中的插图使用)。

一个工程的图纸宜选用一、两种幅面为主,力求整齐划一。

复制外来图纸,若不需描制,可用原图幅面;

如需重新描制时,应按本规定选用合适的幅面。

第二节图标

第2.2.1条勘测工程图纸的图标一般采用下列四种:

一、大图标(如图2.2.1-1)。

二、小图标(如图2.2.1-2)。

三、复制图标(如图2.2.1-3)。

四、会签图标(如图2.2.1-4)。

图2.2.1-1

图2.2.1-2

图2.2.1-3

图2.2.1-4

第2.2.2条图标的使用应符合下列规定:

一、0、1号图纸采用大图标。

二、2、3、4号图纸采用小图标。

三、复制图标、会签图标适用于0~4号图纸。

四、0~4号图纸,不论采用横式或立式图幅,大图标和小图标均应置于图纸右下角图框内(如图2.1.1及图2.1.2)。

五、复制图标和会签图标可根据情况置于大图标或小图标附近的空白处。

六、地质柱状图及各类成果表单独成图时,可不使用图标,其相应内容的标注方式按本规定有关条款执行。

第2.2.3条图标中的内容填写应符合下列规定:

一、“勘测设计单位名称”、“工程名称”、“图名”栏均应填写全称。

二、“阶段”栏填写勘测(或设计)阶段。

三、“职务”栏按电力规划设计院颁布的现行《技术岗位责任制》规定的技术职务名称或各单位规定的职务名称填写。

四、“比例”栏,如系平面图则标注平面图的比例,如系水文地质剖面图则标注剖面图的两种比例,例如:

水平:

1/5000,垂直:

1/200。

比例符合用“∶”或“/”表示均可。

平面图内的剖面图或其他镶图的比例应标注在相应的图名处。

五、“图号”栏填写水文地质勘测工程图纸的图号,其图号由水文地质专业代字B及两位阿拉伯数字表示的图纸顺序号组成,如下所示:

第三节图线

第2.3.1条图纸中绘制的图线线型和宽度,应根据其表示的不同内容有所区分,以达到层次分明,主题突出,匀称美观和清晰易辨的效果。

图线宽度一般为≤0.3、0.6、0.9、1.2及2.0mm五种。

第四节字体

第2.4.1条图纸中书写的汉字、各种字母及数字,均应字体端正,笔划清楚,排列整齐,间隔均匀。

一、字体

汉字应使用国家正式公布的简化字,可采用直体长仿宋字或其他工整的字体。

各种字母和数字,可采用向右倾斜与水平线成75度角的斜体字,当有明确规定或与汉字混合书写时,也可采用直体字。

罗马数码应采用直体字。

二、字体号数(简称字号)系指字体的高度(单位以mm计),字体宽度约为字高的2/3。

常用字号一般为20、14、10、7、5、3.5及2.5七种。

平面图或剖面图如需标注大字图名时,其字体和规格可自行选用。

第三章平面图

第一节一般规定

第3.1.1条各类平面图一般在地形图上编制。

根据专业图纸内容的要求,地形图上的地形要素和注记允许删节,以突出专业成果。

第3.1.2条平面图一般采用上方为正北方向,根据需要可标绘坐标网。

上方不是正北方向的平面图应标绘指北针。

第3.1.3条各类平面图的比例尺,应根据勘测区的研究精度、勘测范围和水文地质条件,在下列比例中选用:

1/10001/20001/50001/10000

1/250001/500001/1000001/200000

第3.1.4条平面图内勘测点的注记。

一般在勘测点符号的左侧注记勘测点编号,在符号右侧注记编制该图件所需要的特性数值。

当特性数值只有一个时,可将勘测点编号放在右侧,成分式排列,分子为编号,分母为特性数值。

第3.1.5条对多层结构的含水层(组)分别评价时,可用数张图件分别表示每一含水层(组)的特性,此时应在图件图名前冠以该含水层(组)的编号或类型名称,例如第1含水层(组)厚度分布图,第2含水层(组)厚度分布图,等等;

也可在一张图件上同时表示,此时不同含水层(组)的特性界线(如分区线、等值线等)应采用不同的线型(如实线、虚线、点划线等),并在勘测点注记的特性数值后(或数值前)标明该含水层(组)的编号。

第二节地质图

第3.2.1条地质图的内容一般有:

一、地层时代(或岩性)分界线及其符号。

二、地质构造及地质力学形迹。

三、岩层产状。

四、对本图有意义的主要地质、水文地质勘测点。

勘测点的注记内容根据需要确定。

五、地质剖面示意图。

剖面编号采用大写英文字母(如A-A′、B-B′等)表示。

水平比例一般与平面图一致,垂直比例可适当放大,但应尽量避免造成地形、岩层的显著变形。

六、综合地质柱状图。

主要内容有:

地层时代及厚度,地层柱状及岩性描述等。

综合地质柱状图亦可单独成图。

七、勘测区或水源地范围。

八、图形符号说明。

第三节地貌图

第3.3.1条地貌图的内容一般有:

一、地貌单元、分区界线及其编号。

二、微地貌及物理地质现象,如冲沟,冲、洪积锥,落水洞,溶洞,砂丘,滑坡,塌岸等。

三、地貌剖面示意图。

基本要求参照本规定第3.2.1条第五款的规定。

四、地貌分区说明。

地貌成因,形态类型,分区编号及地貌特征描述。

五、图形符号说明。

第四节第四纪地质图

第3.4.1条第四纪地质图的内容一般有:

一、地层时代、成因分界线及其符号。

当有前第四系出露时,应标出分界线及其符号。

二、第四纪地质构造。

三、对本图有意义的主要地质、水文地质勘测点。

四、第四纪地质剖面示意图。

五、第四纪地质说明。

主要内容有地层时代、成因、符号及描述等。

六、图形符号说明。

第五节勘测点平面位置图

第3.5.1条勘测点平面位置图的内容一般有:

一、勘测区内的各种类型勘测点。

勘测点的注记为勘测点地面标高和井孔深度。

二、水文地质剖面行列线及其编号。

剖面编号用罗马数码或阿拉伯数字表示,按剖面在图纸上的排列,从上至下,由左至右依次编列。

水文地质剖面的方向,一般以剖面线在水平线上的投影为准,投影的左端为起点;

垂直水平线的剖面线,上端为起点。

近似平行的剖面的方向应取一致。

三、图形符号说明。

第六节综合水文地质图

第3.6.1条综合水文地质图的内容一般有:

一、编制本图所需要的勘测点。

勘测点的注记为单井涌水量(或泉流量)及水位下降等数据。

二、水文地质分区界线及其编号。

三、地下水主要流向标志。

四、对勘测区水文地质条件有意义的各种地质地貌现象,如断裂,褶皱,冲、洪积扇(锥),古河道,落水洞,暗河,湖泊,水库,河流,灌渠,沼泽,湿地,等等。

五、当地下水有污染时,应标明污染源和污染范围。

六、水文地质分区说明。

分区编号,地下水类型、富水性、埋藏条件及水化学特征等。

七、必要时可绘制综合水文地质柱状图及水文地质剖面示意图或地下水径流量计算断面。

第七节地下水等水位线图

第3.7.1条地下水等水位线图根据地下水位标高绘制。

如地下水运动方向具有较大的季节性(或年际)变化时,还应编制相应的地下水等水位线图。

第3.7.2条地下水等水位线图的内容一般有:

一、编制本图所需要的勘测点(包括地表水点)。

勘测点的注记为地下水位深度及标高。

二、地下水等水位线及其标高注字。

等水位距根据地下水水力坡度和图面比例尺的大小确定,以能完整地反映勘测区内地下水运动规律为原则,一般采用0.10、0.20、0.50、1.00、2.00m五种。

标高注字是字头朝地下水上游方向。

四、水位测量日期(或期间)。

第八节含水层厚度分布图

第3.8.1条含水层厚度分布图应根据含水层的厚度变化分区表示。

当含水层厚度变化较规律时,也可采用等厚线表示。

第3.8.2条含水层厚度分布图的内容一般有:

勘测点的注记为含水层厚度。

二、分区界线及厚度范围数值。

厚度范围分级标准根据含水层厚度的变化幅度而定,一般采用5、10、15、20m四种间隔划分。

第九节含水层顶板等高线图

第3.9.1条含水层顶板等高线图应根据含水层的顶板标高绘制。

为说明开采条件,也可用含水层顶板埋藏深度表示,埋藏深度一般分区圈定,也可采用等深线。

第3.9.2条含水层顶板等高线图的内容一般有:

勘测点的注记为含水层顶板标高或深度。

二、顶板等高线及其标高注字。

等高距视含水层顶板起伏变化的幅度确定,以能较好地反映含水层顶板形态变化为原则,一般采用1.0、2.0、5.0、10.0m四种。

标高注字是字头朝上坡方向。

第十节地下水水化学图

第3.10.1条地下水水化学图根据水质的变化复杂程度,可分项绘制,也可综合绘制。

图件名称应根据所表述的水化学特性确定,如地下水水化学类型图,地下水矿化度分布图,等等。

第3.10.2条地下水水化学图的内容一般有:

一、编制本图所需要的勘测点(包括地表水取水点)。

勘测点的注记为所表述的水化学特性指标。

二、分区界线及其注字。

三、当地下水有污染时,应标明污染源和污染范围。

四、地下水主要流向标志。

第十一节基岩顶面等高线图

第3.11.1条基岩顶面等高线图根据基岩(一般指新生界以前的地层)顶面标高绘制。

为说明基岩顶面埋藏条件,也可采用基岩顶面等深线表示。

第3.11.2条基岩顶面等高线图的内容一般有:

一、编制本图所需要的勘测点(包括基岩露头点)。

勘测点的注记为基岩顶面标高或深度。

二、基岩顶面等高线及其标高注字。

等高距一般采用1.0、2.0、5.0、10.0m四种。

第四章剖面图及柱状图

第一节水文地质剖面图

第4.1.1条水文地质剖面图的剖面编号及剖面方向应与“勘测点平面位置图”一致。

剖面图的左端为剖面起点。

剖面的垂直比例与水平比例之间的关系,松散地层以1/10到1/25为宜,基岩地区以不大于1/5为宜。

第4.1.2条水文地质剖面图的内容一般有:

一、标尺及标高注字。

二、勘测点编号及其地面标高。

三、勘测点间的水平距离。

四、地层剖面。

根据研究对象的赋存条件,可分主次层,并以层线粗细区别。

岩性应用图形符号表示。

投影孔(点)用同类符号的虚线表示。

在孔(点)符号右侧的层线处标注地层深度或层底标高,终孔深度标注在孔底下方。

在相应位置处可标注取样符号及某些水文地质数据,如单井涌水量,水位下降,渗透系数,等等。

五、静止水位标高。

承压水头应标出水位引出线[自该承压含水层(组)的中部引至承压水头处]。

静止水位标高注记在孔(点)符号左侧的静止水位线处。

图形符号说明也可单独绘制成图。

第二节井孔地质柱状图

第4.2.1条井孔地质柱状图的地层柱状垂直比例一般采用1/100、1/200及1/500三种。

当某一地层较厚且不是主要研究对象时,允许采用折断线的方式将其缩短。

第4.2.2条井孔地质柱状图的内容一般有:

一、地层时代。

二、层底深度、标高及层厚。

三、地层柱状及井孔结构。

四、岩性描述。

五、基岩钻孔可绘制岩心采取率及耗水(或涌水)量曲线。

六、地下水静止水位深度及标高。

七、有物探测井资料时,可绘制测井物性曲线或判释成果。

第4.2.3条井孔地质柱状图不使用图标,其相应内容按下列要求标注:

一、在图的上方标注勘测设计单位名称,工程名称,勘测(或设计)阶段,井孔编号,地面标高及坐标,钻机类型,钻探方法及图名等。

二、在图的下方标注井孔开竣工日期,签署及图号等。

第五章抽水试验综合图表

第5.0.1条抽水试验综合图表的图件名称一般分三段表示:

抽水试验孔编号——抽水试验类型——图表基本名称,例如N2单孔抽水试验综合图表,N6多孔抽水试验综合图表,N12—N14互阻抽水试验综合图表等。

第5.0.2条抽水试验综合图表的内容一般有:

一、试验场地平面图。

二、抽水试验井孔结构及地层柱状图。

多孔或互阻抽水时,可绘制降落漏斗曲线。

三、水位下降、涌水量与时间过程曲线或S(Δ

)-lgt关系曲线。

四、Q-S及q-S关系曲线。

五、抽水试验数据和计算成果表。

六、计算公式。

七、施工技术资料。

说明采用的抽水设备,动力,流量计,水位计和过滤器等。

八、水质分析成果表。

第六章各类成果表

第6.1.1条各类成果表不使用图标。

其相应内容按下列要求标注:

一、在成果表的上方标注勘测设计单位名称,工程名称,勘测(或设计)阶段及成果表名称。

二、在成果表的下方标注签署及图号。

第二节勘探点主要指标一览表

第6.2.1条勘探点主要指标一览表的内容一般有:

一、勘探点编号、类型及地理位置。

二、地面标高及坐标。

三、井孔深度及开孔、终孔直径。

四、土、水试料采取数量。

五、钻机类型及钻探方法。

六、井孔开工、竣工日期。

七、其他需要说明的事项。

第三节抽条抽水试验成果表

第6.3.1条当勘测区划分为不同的水文地质单元时,抽水试验井孔应按分区排列,并标明分区符号(应与“综合水文地质图”一致)。

第6.3.2条抽水试验成果表的内容一般有:

一、井孔编号及抽水试验类型。

二、地面标高、井孔深度及抽水试验段。

三、静止水位。

四、抽水试验开始及结束日期。

五、抽水试验延续及稳定时间。

六、水位下降、涌水量及单位涌水量。

七、计算用含水层厚度、过滤器半径及长度。

八、计算成果及计算公式。

第四节井、泉调查成果表

第6.4.1条井、泉调查成果表的内容一般有:

一、井、泉编号(或名称)、类型及地理位置。

二、地面标高及井深。

三、静止水位深度或泉水出露标高。

四、井的结构及含水层岩性和部位,或泉的出露条件、成因类型和补给来源。

五、地下水类型。

六、水位下降及涌水量,或泉的流量。

七、井、泉水的色、嗅、味、温度及可见含有物。

八、取水工具及开采状况。

九、井、泉动态变化。

十、凿井单位及凿井年代。

第五节水质分析成果表

第6.5.1条水质分析成果表的内容一般有:

一、取样点编号(或名称)。

二、水源。

三、取水深度或取水层段。

四、取水及分析日期。

五、水质分析成果。

六、水化学类型。

第六节土分析成果表

第6.6.1条土分析成果表的内容一般有:

一、取样点编号。

二、取样深度。

三、颗粒级配及有效粒径。

四、水理性质。

五、土的分类。

第七章地层符号

第7.0.1条地层与地质时代的划分及其符号宜按表7.0.1的规定执行。

第7.0.2条第四纪堆积物成因类型的划分及其符号宜按表7.0.2的规定执行。

表7.0.1地层与地质时代表

界(代)

系(纪)

统(世)

新生界(代)

KZ

第四系(纪)

Q

全新统(世)Q4或Qh

更新统(世)

Qp

上更新统(晚更新世)Q3

中更新统(中更新世)Q2

下更新统(早更新世)Q1

第三系(纪)

R

上第三系N

(晚第三纪)

上新统(世)N2

中新统(世)N1

下第三系E

(早第三纪)

渐新统(世)E3

始新统(世)E2

古新统(世)E1

中生界(代)

MZ

白垩系(纪)

K

上白垩统(晚白垩世)K2

下白垩统(早白垩世)K1

侏罗系(纪)

J

上侏罗统(晚侏罗世)J3

中侏罗统(中侏罗世)J2

下侏罗统(早侏罗世)J1

三迭系(纪)

T

上三迭统(晚三迭世)T3

中三迭统(中三迭世)T2

下三迭统(早三迭世)T1

古生界

(代)

Pz

上古生界

(晚古生代)Pz2

二迭系(纪)

P

上二迭统(晚二迭世)P2

下二迭统(早二迭世)P1

石灰系(纪)

C

上石炭统(晚石炭世)C3

中石炭统(中石炭世)C2

下石炭统(早石炭世)C1

泥盆系(纪)

D

上泥盆统(晚泥盆世)D3

中泥盆统(中泥盆世)D2

下泥盆统(早泥盆世)D1

下古生界

(早古生代)Pz1

志留系(纪)

S

上志留统(晚志留世)S3

中志留统(中志留世)S2

下志留统(早志留世)S1

奥陶系(纪)

O

上奥陶统(晚奥陶世)O3

中奥陶统(中奥陶世)O2

下奥陶统(早奥陶世)O1

寒武系(纪)

e

上寒武统(晚寒武世)e3

中寒武统(中寒武世)e2

下寒武统(早寒武世)e1

元古界

Pt

震旦系(纪)

Z

上震旦统(晚震旦世)Z3或Zb

中震旦统(中震旦世)Z2

下震旦统(早震旦世)Z1或Za

太古界

Ar

上太古界

(晚太古代)Ar2

下太古界

(早太古代)Ar1

注:

1.时代不明的变质岩为M,前寒武系为Ane;

前震旦系为AnZ。

2.震旦系划归元古界还是古生界有不同意见,我国北方地区一般将其划归上元古界。

同时,震旦系有的地区(如北方地区)宜分为三统(Z1、Z2、Z3),有的地区(如南方地区)宜分为二统(Za、Zb)。

表7.0.2第四纪地层的成因类型符号

成因类型

符号

人工填土

Qml

海陆交互相沉积层

Qmc

植物层

Qpd

冰积层

Qgl

冲积层

Qal

冰水沉积层

Qfgl

洪积层

Qpl

火山堆积层

Qb

坡积层

Qdl

崩积层

Qcol

残积层

Qel

滑坡堆积层

Qdel

风积层

Qeol

泥石流堆积层

Qsel

湖积层

Ql

生物堆积层

Qo

沼泽沉积层

Qh

化学堆积层

Qch

海相沉积层

Qm

成因不明的第四纪沉积层

Qpr

1.两种成因混合而成的沉(堆)积层,可采用混合符号,例如:

冲积与洪积混合层,可用Qal+pl表示。

2.地层与成因的符号可以合起来使用,例如:

由冲积形成的第四系上更新统,可用Q3al表示。

第八章图形符号

第一节说明

第8.1.1条本规定制定了常用的各种图形符号,各类图件应按本章出示的图形符号进行绘制。

本规定未制定的图形符号,可参照地质矿产部现行的有关规定选用,或根据已有图形符号的规律性,本着特征突出、结构简单、便于识别和使用的原则,制定新的图形符号。