我国的气候灾害特征.docx

《我国的气候灾害特征.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《我国的气候灾害特征.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

我国的气候灾害特征

我国的气候灾害特征、

成因及其预测研究

黄荣辉

中国科学院大气物理研究所

黄荣辉大气物理学家。

1942年8月出生,福建惠安人,1965年毕业于北京大学,1983年获日本东京大学理学博士学位,现任中国科学院大气物理研究所研究员、副所长,气候研究委员会秘书长,中国科学院地学部常委。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员),主要从事大气动力学研究。

我国是世界气候脆弱区之一。

由于气候异常给我国带来的气候灾害比较严重,尤其是旱涝灾害,这些灾害每年造成上百亿公斤的粮食损失和近千亿元的经济损失,气候灾害的形成及预测已成为我国大气科学的前沿研究问题,我国大气科学界一直重视这个问题的研究。

一、气候灾害及其对国民经济的影响

习惯上,人们一般把气候灾害与天气灾害统称为气象灾害。

不过,天气灾害与气候灾害还是有区别的,天气灾害是指局地性、短时间的强烈天气而带来的灾害,如每晚电视中播出局地区域所发生的台风、暴雨、冰雹、龙卷风等。

由于这些灾害常伴随有强风和暴雨,对农作物生长有很大的毁坏作用;而气候灾害则指大范围、长时间的、持续性的气候异常所造成的灾害,如长时间气温偏高、偏低、或降水量偏多、偏少等就称为气候异常,这些气候异常往往会带来干旱、涝灾、低温、冷害等。

当发生较严重的气候灾害时,就会对农业、工业、牧业、水利、交通等产生巨大影响,造成巨大经济损失。

本世纪90年代以来,我国因气象灾害而造成的经济损失每年平均在1000亿元以上,1991年夏淮河流域及长江中、下游地区发生的特大洪涝以及华南和河套地区的严重干旱约造成1200亿元的经济损失;而1994年江淮流域的严重干旱及华南与辽南地区严重洪涝造成的经济损失竟达到1800亿元。

一般年份,气象灾害造成的经济损失可占到国民经济生产总值的3%-6%,可见它影响巨大。

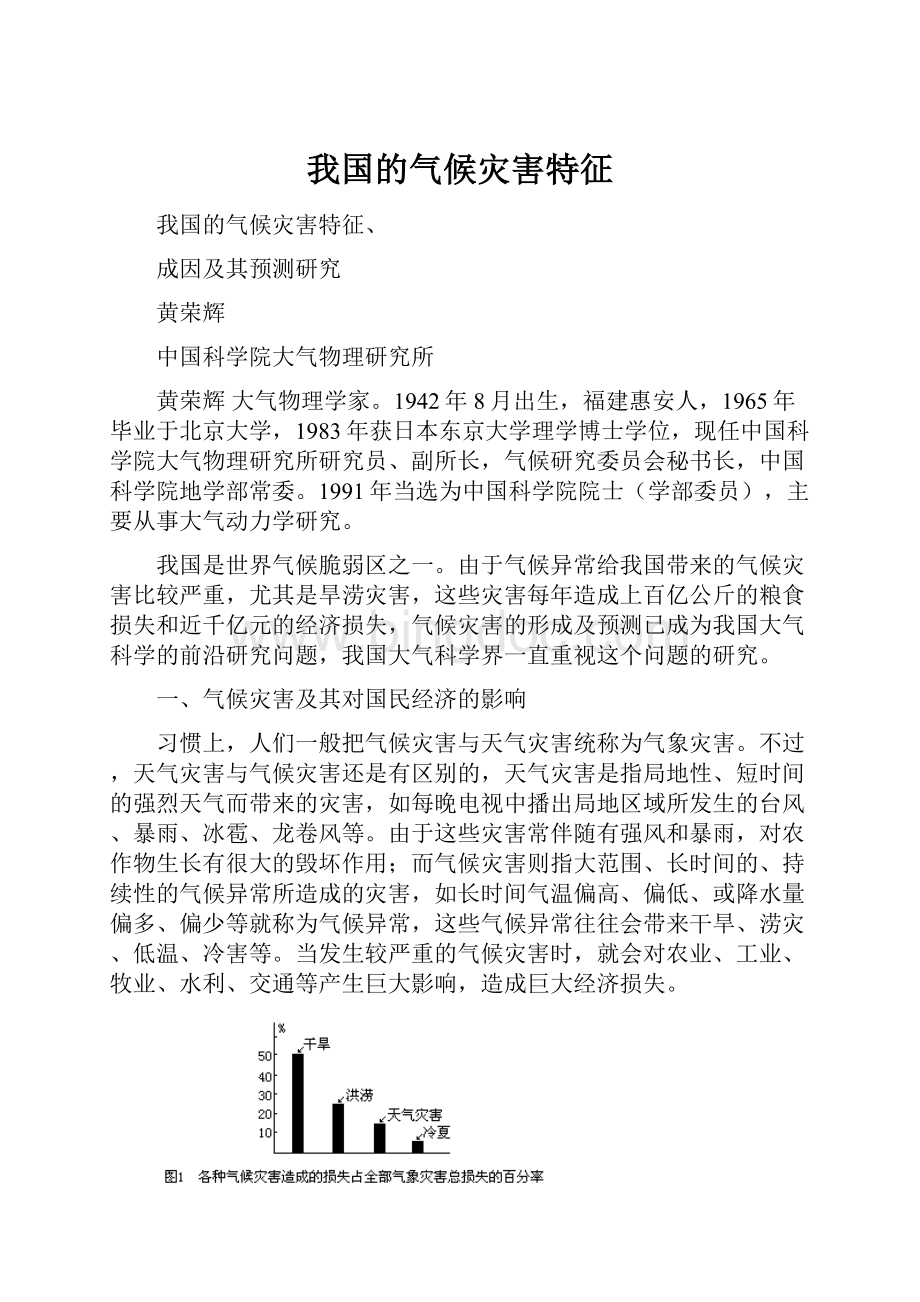

气象灾害中,气候灾害造成的损失严重,而其中以干旱与雨涝两种气候灾害最为严重,约占气象灾害总损失的78%。

因此,研究这些气候灾害的发生特征及规律,特别是对这些气候灾害的预测是当前一项重要的科学研究任务。

二、我国气候灾害的主要种类和分布特征

1.我国气候灾害的主要种类

我国气候灾害主要有下列几种:

(1)干旱:

干旱是我国最常见、也是影响最大的气候灾害,每年因干旱造成的粮食减收和经济损失约占气象灾害造成的总损失的50%左右。

全国一年四季各地均可发生干旱。

平均每年因干旱受灾的耕地面积约3亿亩左右,占我国耕地总面积约1/6左右。

严重干旱年份降水量可比常年少3至5成,个别季度能比常年平均少6至8成。

由于气候变化,我国华北地区在1965年以后,降水连年减少,80年代的年平均降水量约比50年代年平均降水量减少了1/3,造成了严重干旱。

水资源缺乏致使华北地区人均水资源占有量只有全国平均的1/6,耕地亩均水资源占有量只有全国平均的1/10。

干旱与水资源缺乏已严重影响华北地区的人民生活和工农业生产的可持续性发展。

(2)雨涝:

雨涝是我国另一种常见的气候灾害,它每年造成的粮食和经济损失约占所有气象灾害造成的总损失的27.5%左右,个别严重雨涝年,损失更严重,例如1991年,江淮地区发生洪涝,仅安徽、江苏两省粮食就减产120亿公斤。

我国平均每年因雨涝受灾农田面积约1亿亩左右。

雨涝主要发生在夏季,但春、秋季甚至冬季也时有发生,例如1982年-1983年冬季,华南就发生了几十年不遇的洪涝灾害。

(3)夏季低温:

除了降雨量的多少可形成气候灾害外,气温长时间的偏低,也能造成灾害。

东北地区是我国重要的粮食基地,一般说来,这里夏季温度适宜,雨水丰富,对一年一熟的作物适宜,但是,有的年份夏季出现低温就可能严重影响作物生长。

因此,夏季低温是造成我国东北地区粮食减产最严重的气候灾害,1972年和1976年东北地区因夏季低温冷害粮食减产分别为63亿公斤和47.5亿公斤。

(4)霜冻:

春、秋季的霜冻也是一种经常发生的气候灾害。

因为秋季初霜日期提前,或者春季终霜日期推迟,都意味着气温的长时期变化,它将严重影响作物的生长与成熟,从而可严重影响作物产量。

所以,虽然霜冻只是一种天气现象,但通常人们把它作为气候灾害来看待。

一旦初霜日提前,秋季气温偏低,而终霜日推迟,则春季气温偏低。

初霜日或终霜日早、晚能相差20-30天,造成严重的霜冰灾害,如1953年,由于终霜日推迟,出现倒春寒,致使北方冬麦区最低气温达-1~-3℃,冬小麦减产30亿公斤。

(5)江南低温阴雨:

对于我国南方地区,春季的低温阴雨也是严重的气候灾害。

春季的低温阴雨主要影响早稻生产,从而造成烂秧和死苗。

严重的春季低温阴雨年,烂秧率可达30%-40%,重者可达60%-70%,例如1976年长江中、下游地区日平均气温在12℃以下的有18天,仅湖南、江西、湖北水稻就损失3-4亿公斤。

1996年春,我国江南又出现长达20天左右的低温阴雨天气,给小麦和水稻育秧带来很大不利。

(6)华南寒害:

秋季在寒露节气前后,华南地区晚稻正在抽穗扬花,这时若出现寒露风(日平均气温低于22℃的低温),可使晚稻空壳或瘪粒,造成减产。

一般在严重寒露风年,空壳率达30%-40%,最高达70%-80%。

此外,冬季寒潮也会给华南农作物生长带来很大的毁坏作用,如1996年春节前后连续爆发的寒潮使华南地区气温急速下降,有的地区甚至一天降温近20℃,对于作物和淡水养殖带来严重毁坏作用,造成巨大的经济损失。

(7)雪灾:

雪灾与寒害是冬季的主要气候灾害。

雪灾主要影响新疆、青海、西藏、内蒙等畜牧区。

这些地区若冬半年积雪量过多,积雪持续不化,使草场部分或全部被雪掩埋,牲畜无法采食,加上雪后常出现剧烈降温,造成牲畜因冻饿而死亡,疾病的传染又会加剧其影响,例如,1967年11月至1968年初春,内蒙古自治区雪深30厘米,局部达70厘米,一些地区积雪长达119天,牲畜死亡150万头以上。

除了以上几类主要的气候灾害外,还有台风也是影响我国社会经济发展、严重危害人民生命财产的天气灾害。

台风致灾主要由于台风带来的狂风、暴雨和风暴潮。

如1956年8月1日在浙江象山登陆的台风,造成特大海潮,沿海各省约7千万亩农田受灾,220万间房屋被毁,5017人死亡。

登陆我国的台风有很大的年际变化,1949-1992年平均每年登陆7个,最多达12个(1971年),最少3个(1950,1951年)。

以上我国主要气候灾害从其发生机理看,可以分为三种类型:

第一类是由于降水异常所造成,如干旱、雨涝、雪灾;第二类是气温异常所造成,如夏季低温、霜冻、寒害;第三类是气温与降水异常所造成,如春季连阴雨。

2.我国主要气候灾害的发生和分布特征

我国由于处于东亚季风区,各种气候灾害出现的频率随季节和地理位置而变化。

干旱主要发生在我国西北和华北地区,西北地区由于年降水量很少,一年四季均发生干旱,属于干旱气候。

我国华北降水量年际和季节变化很大,特别是黄淮海地区频繁发生干旱。

虽然我国大部分地区干旱发生频率在30%-40%,即,对每个季节来讲均大约为三年一遇,但华北和西南地区干旱发生频率随季节变化较大。

华北和西南地区春季干旱发生频率可达到60%,为三年两遇;其次是长江、淮河流域夏季干旱也时常发生。

雨涝发生频率稍低,约为10%-20%,雨涝灾害主要发生在长江中、下游地区和东南沿海。

夏季这些地区雨涝发生频率可达30%左右,为三年一遇,而且强度大、影响范围广。

如1954、1991和1980年夏季,在长江流域发生了特大洪涝,造成了严重的经济损失。

夏季低温一般发生在我国东北(包括内蒙),我国东北地区的农业生产受夏季低温危害最大,近40年来,严重低温就有1954,1957,1964,1969,1972,1976和1985年,再加上一般低温冷害年,出现频率约达到四年一遇。

其它地区夏季低温较少见。

特早初霜冻与特晚终霜冻出现频率各约十年一遇;偏早初霜冻与偏晚终霜冻的频率各约六至七年一遇;二者合在一起早初霜冻与晚终霜冻的出现频率各约四年一遇。

春季终霜偏迟的高频区位于内蒙东部和华北西部,长江中、上游地区有次高区;而秋季初霜偏早的高频区位于华北西部和华南丘陵地区,特早初霜高频区位于内蒙东部和华北西部。

雪灾的高频区,冬季在内蒙古东部、青藏高原东部以及新疆的天山一带,春、秋季主要在高原东部,频率均在20-30%,即约3—5年一遇,内蒙东部和天山一带春秋两季却下降到10%左右,即约十年一遇。

华南寒害,无论是冬季寒潮,春季低温还是秋季寒露风,其频率分布均是自南向北增加,海南岛南部无寒害,自南向北寒潮平均每年由1次增加到4次;春季低温也是由1次增加到3次,秋季寒露风也是由1次增加到2次。

每年在我国大陆登陆台风在近44年(1949-1992年)期间达到10个以上有1961、1967、1971、1974和1989年。

但是,受灾情况则不仅决定于登陆个数,而且还与登陆时间及地点有关。

我国以东南沿海台风灾害最频繁,夏季高频期平均每年发生5—10次,高频中心位于福建省;秋季台风灾害次多;春季最少,平均每年约1次左右。

从上分析可以看到,我国气候灾害随季节变化很大,旱涝主要发生在春夏季;台风与低温主要发生在夏季;而寒露风和雪灾主要发生在冬季;霜冻灾害主要发生在春秋季。

各种重大气候灾害发生的频率大部分均在三到四年一遇。

这样如果以季为单位,并且考虑到不同地区的影响,则全国每年可能发生重大气候灾害十几到二十次。

有些年份气候条件差,各种气候灾害可同时发生,从而造成严重自然灾害;有些年份则相对气候条件较好,风调雨顺,粮食丰收。

这些气候灾害还有很大的年代际变化。

总的情况大体上是:

50年代除雨涝灾害较多外,其它灾害不多;70年代气候灾害最频繁,干旱、雨涝、霜冻等重大灾害多发生在1969—1979年期间。

80年代干旱发生频率增加,其它灾害频次低于70年代,但与60年代相当,仍远大于50年代。

从上所述可以看到,我国气候灾害发生频繁,给我国农业生产和国民经济带来很大损失。

因此,我们不仅要分析各种气候灾害发生的频率,而且还要研究各种气候灾害的成因,以便做好气候灾害的预测和防御,从而减少气候灾害给农业生产和国民经济所造成的损失。

三、我国气候灾害成因与气候系统

从70年代起,人们在认识气候方面有了一个突破性的飞跃,人们认识到气候变化不仅仅由大气圈的内部热力、动力过程所产生,而是包括大气圈、水圈、冰雪圈和岩石圈所构成的地球气候系统中各圈层相互作用的结果。

具体来说,气候变化与异常是地球大气、海洋、冰雪、陆地等它们之间相互作用的结果。

最近,人们认识到气候变化还与生物圈、人类活动有很大关系。

1.气候系统

如图2所示,气候系统是一个很复杂的系统。

气候变化不仅是由于发生在大气内部的动力、热力过程所造成,更重要的是由于受海洋、冰雪圈(包括冰川、海冰和大陆上冰雪覆盖)、岩石圈(主要是山脉、陆面、土壤)、生物圈和人类活动影响。

这些各不相同的“圈”之间的相互作用可以形成月-季度、年际、年代际以及100年以上时间尺度的气候变化。

(1)太阳辐射是驱动地球气候系统唯一重要的能源:

由于大气对于太阳短波辐射是透明的,该辐射并不直接加热大气,而是加热地球表面(包括陆面和水面)。

地表受热后再往大气辐射长波辐射。

因为CO2,CH4等气体会吸收这种辐射,从而减少了长波往太空的辐射,因此这些所谓的温室气体在大气中浓度增加,就会使低层大气因此而升温。

(2)海洋是气候的调节器:

海洋通过蒸发供给大气水汽,由于水汽凝结而释放出大量潜热;并且当海洋温度高于大气,将向大气输送感热;大气温度高于海表温度,则海洋从大气中吸收热量,因此海洋是气候的调节器又是气候的记忆器,此外,大气通过风应力驱动海流改变海洋温度的分布,并且海洋还吸收大气中的CO2。

海洋和大气同是地球上的层结流体,由于同受重力和科氏力的作用,它们运动有许多共同点,因此,海-气耦合系统可以说是气候系统中最重要的一个子系统。

(3)地表面特征对气候的影响:

地表面接受太阳的短波辐射而加热,同时又以长波形式往大气辐射,因此不仅海洋和陆面受热不同,而且陆面上各种植被覆盖、沙漠和冰雪,它们对太阳的反射、吸收很不一样,各种地表特性的改变对气候变化有很大影响。

此外,土壤特性和温度对于气候变化也有一定影响。

可以说陆-气耦合系统是气候系统中一个重要子系统。

(4)冰雪覆盖对于气候变化也有一定影响:

极冰、海冰以及陆面上的冰雪覆盖将影响对太阳辐射的反射与吸收,因此,冰雪圈的空间分布将对气候变化有一定影响。

(5)生物圈对于气候变化的作用是很复杂的:

生物圈通过碳循环的作用而对气候变化起到一定作用,植物能吸收CO2,有减少大气中CO2的含量的作用,并且对地表的反照率,地表与大气之间的热量、水汽和能量的交换也有很大影响,因此,生物圈对于气候的变化是有很大影响。

但是,由于涉及到生物过程,使得生物圈对于气候变化的影响是很复杂的,目前科学家对生物圈在气候系统中的作用仅能非常粗略估算,详细还需进一步研究。

(6)人类活动对气候变化有很大影响:

人类活动通过两种途径来影响温室气体CO2,CH4等,即,人类的工业生产和生活大量使用矿物燃料大量放出CO2,并且在农业生产中也大量产生CH4,导致大气中温室气体增加;另一方面,由于工农业生产和人类生活的需要又在大量毁林,致使吸收CO2的过程减弱,从而在大气中温室气体不断增加。

这种温室气体对于全球增暖起到关键作用。

但是由于地球气候系统的不同子系统在不同时间尺度上有着复杂而且经常是混沌的相互作用,因此,人类活动所产生的温室气体究竟如何引起着全球增暖,这还是一个迄今没有搞清的问题,即使现在有许多研究,但这些研究结果都各不相同,有很大的不确定性。

从上面可以看到气候变化有两种不同的变化,一种是气候的自然变化,它是一种振荡(ClimateVariability),这可能是气候系统各“圈”相互作用的结果;另一种是像全球增暖这样全球变化,它不是振荡,也很可能是一种变迁(ClimateChange),但全球气候增暖对于气候短期振荡也有作用。

2.我国灾害性气候的成因

为了提高旱涝等灾害气候预报的准确率,我们不仅要知道控制灾害气候发生过程的大气内动力过程(Internaldynamicalprocess),而且还要知道大气下垫面的热力状况及其对大气的影响。

从海洋向大气输送的感热与潜热是大气热量的主要来源,我们的大量研究表明,海表面的热力异常严重地影响东亚大气环流的异常,并且,陆地表面也向大气输送大量感热与潜热。

为此,一方面,我们从观测资料研究了大气下垫面热力异常与季度及年际气候异常的关系,特别是分析了热源异常与旱涝的关系;另一方面,从理论及数值模式来探讨大气下垫面热力异常对大气环流影响的物理机制。

我们通过大量研究,分析了旱涝发生的环流条件和发生的历史、年代际,年际变化以及降水的季节内变化规律;研究了长江、黄河流域不同时间尺度旱涝空间分布的类型和变化特征,以及形成此两流域旱涝大尺度环流的持续性异常型;对此两流域旱涝成因进行各种诊断和分析,对于这两流域的旱涝形成原因提出有物理依据的看法,指出赤道太平洋的ENSO循环,热带西太平洋,特别是西太平洋暖池的热力状态与暖池上空的对流活动是影响这两流域旱涝主要原因之一。

这些下垫面热力异常显然都可以用来作为预测旱涝灾害发生的前期信号。

(1)埃尔尼诺和南方涛动(ENSO)循环

下垫面热力异常是引起大气环流异常的重要原因,也是旱涝发生的重要原因。

经过许多地方多年的预报效果的调查,世界气象组织(WMO)确认了ENSO循环及其引起的遥相关在温带地区短期气候预测中具有重要地位,它是可以作为温带地区短期气候变化的强信号;并且确认了与ENSO循环有关的热带地区低频振荡对热带地区降水预报具有重要作用。

我国地处温带、副热带地区,ENSO循环对我国东部的旱涝有着重要影响。

然而,我们从观测资料分析结果发现,ENSO循环的不同阶段对我国旱涝分布有着不同影响。

a.在ENSO事件的发展阶段:

如图3a所示,我国江淮流域的夏季降水异常与赤道东太平洋的海温异常有一个较大的正相关;而黄河流域、华北地区以及江南、华南地区的降水异常与赤道太平洋海温异常有一个较大的负相关区。

也就是说,当ENSO事件处于发展阶段,在汛期之前,赤道东太平洋海温处于上升阶段,该年夏季我国江淮流域降水将会偏多,可能发生洪涝;而黄河流域、华北地区的降水往往偏少,可能发生干旱。

此外,从大量观测资料的分析统计表明,在ENSO事件的发展阶段,我国东北夏季往往发生低温。

b.在ENSO事件的衰减阶段:

如图3b所示,当ENSO事件处于恢复位相,即ENSO事件处于衰减阶段,我国发生旱涝的区域与在ENSO事件处于发展阶段的旱涝分布有明显的不同。

江淮流域的降水异常与前期赤道东太平洋的海温异常有一较大的负相关区;而黄河流域的河套地区以及江南、华南地区的降水异常与赤道东太平洋海温异常有一个较大的正相关区。

这就是说,当ENSO事件处于衰减阶段,我国夏季江淮流域的降水将会偏少而发生干旱;而黄河流域、华北地区及江南、华南地区的降水可能偏多。

上面所述的我国夏季降水与赤道东太平洋海温异常的关系经过多年在预报实践中的应用,证明了在ENSO循环的不同阶段,赤道东太平洋海温异常对我国旱涝有着不同影响。

因此,ENSO循环,特别是ENSO事件的发生与衰减可以作为我国夏季旱涝分布预测的强信号之一。

(2)西太平洋暖池次表层海温异常

西太平洋暖池是全球海洋温度最高的海域,全球大约90%暖海水集中在这里,它的热容量变化将对全球,特别是东亚的气候异常产生重大影响。

但是,西太平洋暖池表面海温变化幅度较小,约在1.0℃之内,并且,表面海温的距平(SSTA)与东亚降水的相关也不好,故西太平洋暖池的SSTA并不能作为预测我国夏季旱涝分布的信号。

然而,西太平洋暖池次表层的海温年际变化很大,在150m深的暖池次表层海温年际变化最大。

通过分析我国夏季降水距平与西太平洋暖池沿137°E次表层海水热容量距平的相关,可以看到,我国长江流域和淮河流域夏季降水与前期暖池热状态有很好的反相关。

这就是说,当西太平洋暖池次表层的海水热容量高时,淮河流域和长江中、下游地区夏季降水可能偏少,易发生干旱,而华南地区降水偏多,黄河流域与华北地区降水正常或偏多;相反,当西太平洋暖池次表层的海水热容量偏低时,江淮流域的降水偏多,往往发生洪涝,而黄河流域、华北地区降水偏少,往往发生干旱。

(3)菲律宾周围对流活动状况

与暖池热状况密切相关,在热带西太平洋,由于这里是Walker环流的上升支,低层气流的辐合使得大量的暖池洋面上蒸发的水汽在这里凝结,形成超大型云团,这些对流活动释放出大量潜热,使之形成大气中强大热源。

它可以强迫出低频波,这些低频波可以从热带向副热带、中纬度地区传播,影响西太平洋副热带高压,从而影响东亚夏季风降水的强弱。

统计表明,热带太平洋地区的OLR变化最大方差位于菲律宾东部周围地区,这说明菲律宾周围对流活动的年际变化很大,它可以表征热带西太平洋海-气相互作用的状况。

因此,菲律宾周围的对流活动状况可以反映热带西太平洋的海-气相互作用状况。

从图4(a)和(b)可以看到,当西太平洋暖池的海温高时,从菲律宾周围经南海到中印半岛的对流活动强,则长江中、下游地区和淮河流域的降水偏少,往往发生干旱;相反,当西太平洋暖池的海温偏低时,从菲律宾周围经南海到中印半岛的对流活动弱,则长江中、下游地区和淮河流域的降水偏多,往往发生洪涝。

因此,汛期前暖池的热状态与菲律宾周围对流活动的强弱可以作为夏季东亚旱涝预测信号之一。

上述暖池热状态及其上空对流活动对东亚夏季季风降水的年际变化与季节内变化的影响是与东亚/太平洋型遥相关有关见图5。

我们从观测事实、理论与数值模拟在国际上提出夏季从东南亚经东亚到北美西部的大气环流异常存在着一个遥相关型,即东亚/太平洋型(或东亚/北美型)遥相关(Teleconnection),指出这个遥相关型严重地影响着东亚地区夏季季风的异常;指出这个遥相关是由于菲律宾周围上空对流活动形成的强大热源强迫所产生的准定常行星波列传播所造成的。

上述这些可用于旱涝预测的海洋前期热状态,经过多年的预报实践,证明它们可以作为旱涝预测的强信号。

(4)青藏高原上空的热源异常

我们从观测事实和数值模拟研究了青藏高原上空热源异常,特别是冬春季异常雪盖对东亚季风降水的影响,揭示了异常雪盖不仅对当时高原冬春季的冷热源形成有重要作用,而且对夏季热源有长时效的影响;并且分析研究了青藏高原冬春雪盖对亚洲夏季风和东亚梅雨的影响,发现了青藏高原冬春雪盖与我国长江流域的南部汛期降水有明显的正相关关系。

(5)环流型

研究表明,大气环流的异常不仅与外源强迫有关,特别是与下垫面的热力异常有关,而且与基本气流也有关,这就是说,即使同样发生ENSO事件,但由于基本气流不同,其引起大气环流异常型也不同,如1972年冬季北半球基本气流分布不同于一般ENSO年份基本气流的分布,这一年冬季北半球高纬度西风比一般ENSO年份的西风强,使得准定常行星波的传播特性改变,从而使得热带太平洋海温异常强迫所产生的北半球定常扰动分布并不是PNA型,因此,在利用海洋前期强信号作旱涝预报时,必须注意前期环流条件。

从1951-1991年的环流统计表明,前冬和春季的环流异常对于夏季风的异常有十分重要的影响,当前冬在我国东北、朝鲜半岛、日本上空500hPa高度场是正距平,则夏季我国江淮流域往往发生洪涝;相反,当前冬季在我国东北、朝鲜半岛、日本上空500hPa距平是负距平,则夏季我国江淮流域往往发生干旱。

而春季环流对夏季江淮流域的旱涝影响正好与冬季相反。

当春季3、4月份包括我国东北、俄罗斯的滨海地区和堪察加东北亚地区上空500hPa是负距平,则夏季我国江淮流域出现涝;相反,当春季3、4月份在东北亚上空500hPa出现正距平、则夏季江淮流域出现旱。

对于江淮流域的旱与涝,北半球夏季有不同的环流型。

这包括极涡的位置、乌拉尔的高压背、西太平洋副热带高压与澳大利亚高压的位置与强度,研究表明,当乌拉尔脊发展,它有利于东亚上空冷空气的活动,有利于江淮流域的降水。

此外,当澳大利亚高压较强,跨赤道气流就较强,从而大量水汽输送到江淮流域,使江淮流域降水偏多。

四、灾害气候预测研究

灾害气候的预测是一项既重要又很艰巨的研究课题,也是全世界大气科学的热门研究课题。

旱涝给世界各地带来严重的灾害,我国东部由于受东亚季风年际变异的影响,经常发生旱涝灾害,特别是在我国长江、黄河流域频繁发生干旱与洪涝灾害。

这两流域的干旱与洪涝灾害以及东北夏季低温是我国自然灾害中造成经济损失最严重的气候灾害,每年造成大量的粮食损失,并严重影响工农业生产,因此,开展旱涝等气候灾害预测的研究具有很重要的意义。

然而,由于引起旱涝的异常气候的成因是很复杂的,它既受到大气内动力学的作用,又受到大气下垫面热力异常的作用,并且,它既是每天天气过程的统计平均,又有自己的变化规律,因此,旱涝预测目前还是一项十分困难的研究课题,预报的准确率一直不高。

虽然目前旱涝预报方法有多种多样,如时间序列、周期分析、韵律分析、聚类分析等等,但大部分方法一般都是根据自回归原则,这种原则最大的弱点就是把大气看成是一个绝热系统,并且把这种具有正常或异常变化的过程看成一种统计平均的现象。

最近大量研究表明短期气候变化过程是一种非绝热过程,大气下垫面的热力强迫作用与动力强迫作用对这种过程起了非常重要的作用。

经过半个多世纪的努力,人们可以利用各种数值模式成功地预报1-10天的天气,因此,目前许多气象学家试图利用这种预报短期或中期天气变化的数值模式来作气候预报。

利用大气环流模式或海-气-陆耦合模式作旱涝等灾害气候预测可以认为是一种有物理基础的方法,它可以考虑引起旱涝异常气候的各种动力、热力过程,但在预测中还存在着可预报性问题。

研究表明,行星尺度扰动的可预报性明显大于天气尺度扰动的可预报性;并且表明,预报时效愈长,下垫面的热状况的影响愈占主导地位,例如海温异常、海冰、陆面雪盖的异常对于预报时效愈起重要作用。

Shukla研究表明之所以能够利用大气环流模式来作短期气候预测是由于下