初中阅读之体会标题的含义和作用教案.docx

《初中阅读之体会标题的含义和作用教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中阅读之体会标题的含义和作用教案.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

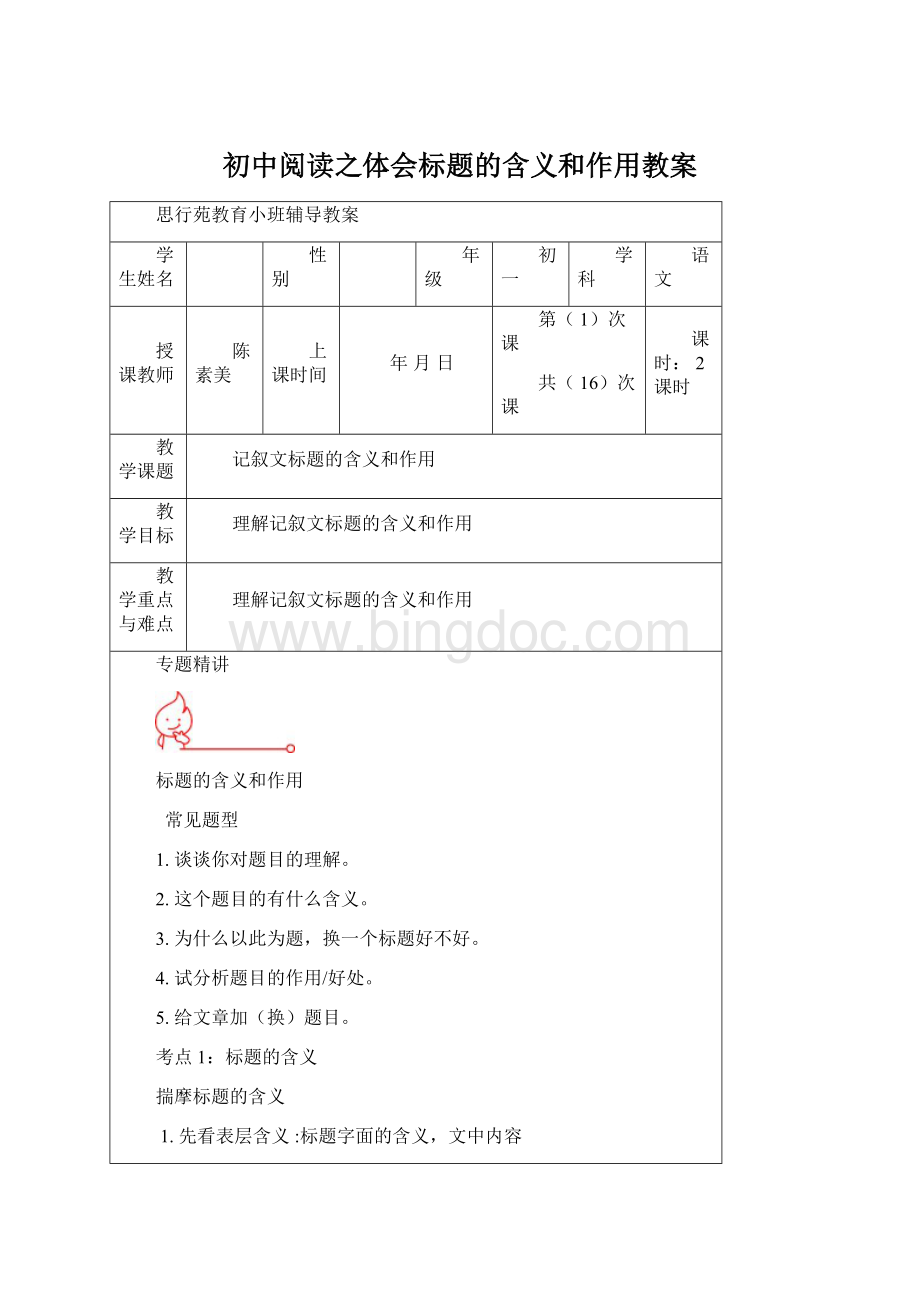

初中阅读之体会标题的含义和作用教案

思行苑教育小班辅导教案

学生姓名

性别

年级

初一

学科

语文

授课教师

陈素美

上课时间

年月日

第

(1)次课

共(16)次课

课时:

2课时

教学课题

记叙文标题的含义和作用

教学目标

理解记叙文标题的含义和作用

教学重点与难点

理解记叙文标题的含义和作用

专题精讲

标题的含义和作用

常见题型

1.谈谈你对题目的理解。

2.这个题目的有什么含义。

3.为什么以此为题,换一个标题好不好。

4.试分析题目的作用/好处。

5.给文章加(换)题目。

考点1:

标题的含义

揣摩标题的含义

1.先看表层含义:

标题字面的含义,文中内容

2.再考虑深层含义:

引申义,比喻义,象征义等,往往是抽象的精神品质之类,常常是文章要揭示的中心

3.最后分析其效果

生动形象,新颖含蓄,言简意赅,发人深省,引起读者兴趣。

答题技巧

如果考试考标题的含义,一般不只是有表层含义,还有深层含义,那怎么来把握标题的深层含义

①答题前,我们要推敲该文所表达的主旨,然后在此基础上把握题目的深层含义。

②答题时:

由浅入深,先答表层含义,再联系文章宗旨,答出深层含义。

可用答题格式。

如:

这个标题不仅指……还……

③标题如果是比喻义的,但文中不是从标题的字面含义来展开叙述的,那么我们就应该联系文章的具体内容,弄清比喻义,这样我们就可以领悟出标题的深刻含义。

(只写比喻义)

比如《变色龙》一文,标题“变色龙”就不是写善于变色的蜥蜴,而是比喻像变色龙一样善变的奥楚蔑洛夫,具有很强的讽刺性。

课题举例

(1).《走一步,再走一步》题目的含义

解析:

揣摩关键字“走”的含义

联系文章内容看文题指的是:

全文写“我”爬上悬崖却恐惧的不敢爬下来,后来是在父亲的指点鼓励下,“我每次只移动一小步,慢慢的爬下悬崖。

”

结合文末主旨句分析,“每当我感觉到前途茫茫而灰心丧气时.......我提醒自己,不要想着远在下面的岩石,而要着眼于最初的一小步,走了这一步再走下一步,直到抵达我所想要到的地方。

”因此文题具有更层次的含义,暗含人生哲理。

参考

标题本义——父亲鼓励我一步步走下悬崖。

深层含义——大目标化解成小目标,一个个击破,最后获得成功。

(2)《爸爸的花儿落了》的题目含义

解析

揣摩关键词“花儿落了”的含义

文题一语双关。

“花儿落了”一方面实值夹竹桃的败落,一方面象征着天性爱花儿的爸爸的辞世。

结合文末主旨句揣摩标题的含义,“走过那院子,看那垂落的夹竹桃,我默念着:

爸爸的花儿落了,我已不再是小孩子。

”因此文题也另含着一层意思,我再爸爸去世时,中于体会到自己已经长大,不再是小孩子了。

参考:

标题本义——夹竹桃凋谢了

深层含义——父亲去世,也预示着我已经长大。

当堂检测

检测1:

四川眉山中考阅读题《拔掉那颗蛀牙》(秦素衣)

①她恨全家人。

②她在家中的地位很尴尬。

姐姐比她漂亮。

因为想要儿子,父母坚持要生,结果生下她,还是女儿。

后来,又生了弟弟,弟弟显然是最得宠爱的。

父母的理念就是,闺女是要嫁出去的,对这个家无关紧要,能养着就不错了!

③姐姐不吭气。

她却嚷:

“凭什么要不就别生我!

”结果挨了打。

④那时,她就发誓,她要报复所有人,她要让他们知道她的厉害。

三个孩子中,她的学习是最好的,因为,没有别的地方突出,她就拼命地学习。

小小的心,长满了恨,恨是一颗芽,日日夜夜地“茁壮”成长。

⑤她沉默寡言,经常一个人抱着书,把自己关在屋里。

即使看书,母亲也要嚷,不要费电了。

于是,她去邻居的窗下,借着光,可以看到半夜。

她是个坚强的女孩儿,坚强到不会掉眼泪。

全镇只有一个考上县里的高中的,那就是她。

父母不想让她去读,读高中要住校,仅吃饭一个月就要花好几十块。

她说:

“我不吃学校的饭,我自己带饭,带几个馒头,可以吃一个星期。

”

⑥终于去读了,竟然觉得无比自由。

一周回家一次,带够一周吃的馒头。

冬天还好,馒头不馊。

夏天,有时馒头馊了,她舍不得扔,还要吃掉。

吃到拉肚子,一趟趟跑厕所,可她从来不哭。

整整三年,她始终是全年级里的第一名。

⑦高考成绩下来,她是市状元,去北大读书,整个县城都轰动了。

所有人都说,看人家,吃了三年干馒头,照样上北大。

⑧去了北大之后,她仍然沉默寡言,打好几份工,为的是不要家里一分钱。

而且,她冰冷的内心拒绝温暖,怕别人算计自己。

⑨整整四年,她把自己交给了书本,又以学校最好的托福成绩考到美国公费留学。

整个县城又轰动了——这是那个小城中第一个到外国留学的呀。

可是,她没有回家去,没有给父母撑那个虚荣的面子。

现在,她是自己的了,与他们毫无关系。

⑩去美国之后,她还是一个人,无人交流,内心一片空白。

没有亲情的感觉,不相信男人,她的世界里,只有她自己。

她去看心理医生,医生说,你太自闭,而且内心充满了恨。

有恨的人,必定不快乐。

你应该学会去爱,只有爱,才能拔掉那颗蚀了你心灵的蛀牙。

⑾她呆了:

是吗有这么严重吗一向是别人对不起她啊,所以,她一直拒绝和家人联系。

半夜,她第一次拨通了家里的电话。

母亲居然没有听出她的声音来。

叫了一声“妈”之后,母亲哭了,哀号着,哭着骂着,叫着父亲的名字:

“二妞来电话了,二妞来电话了——”父亲抢过电话,叫着:

“妞妞,妞妞……”再也说不出话来。

再接着,姐姐和弟弟都跑了过来。

声音哽咽着,好像她恩赐了他们什么。

放了电话,她发了一夜的呆。

第二天,又发呆。

她决定回国。

⑿是一刹那间决定的——回国!

多少年没有回家了!

她带着大包小包——每个家人的礼物,下了飞机,直接乘出租车回老家。

一进门才发现:

家,破旧了。

两颗老枣树还在,正在开花,有淡淡的芬芳。

爱发脾气的母亲老了,正在树下择韭菜,满头白发;喜欢打人的父亲在脏兮兮的椅子上躺着。

父母抬头看到她的时候,眼神里都是慌乱的,伸开两只手,不知要干什么说什么了,好像她是客人——她太洋气了,与多年前那个瘦瘦黑黑的小丫头判若两人!

甚至,母亲扑过来后,站在她面前,没敢抱她。

⒀不知沉默了多长时间,她终于叫了一声“妈!

”。

母亲哭着,抹着眼泪。

她以为自己足够坚强,以为不会再流眼泪了,但当父亲过来抱住她说:

“孩子,回来啦!

”她的眼泪,到底还是泉涌般出来了。

⒁她把带回来的钱分给大家了,父母一份,姐姐一份,弟弟一份。

父母养老,姐姐能买城里的房子了,弟弟要开个超市,这下,也有资金了。

做完这些后,她突然觉得自己是那么幸福。

⒂拔掉了那颗恨的蛀牙,原来可以如此快乐。

联系全文说说标题《拔掉那颗蛀牙》有何深刻含义

解析:

联系文中内容我们得知,“那颗蛀牙”指的是作者心中的恨,把对父母对家人的恨比喻成了蛀牙,拔掉那颗蛀牙,就是拔掉作者心中的恨,学会去爱,这样就会快乐。

“蛀牙”比喻她对父母对家人的“恨”,以及自己的自闭、沉默寡言、性格畸形发展。

警示人们无论在什么时候,对什么人,都要“爱”,才能健康快乐,因为只要人人都献出一点爱,世界将变得更加美好

检测2

点燃一个冬天

山村的冬天就是来得早,寒气在十月刚过就开着队伍铺天盖地地卷过来。

村里的人似乎都有些怕了,早上八点还没有多少人起床。

只有几根玉米杆子被寒气冻得瑟瑟地颤抖。

孙老师和自己的女人却早早地起床了。

“瘟天,又是下雨。

”女人没好气地骂着,“一连倒了这么多天,天上的水也该倒得差不多了。

”

孙老师笑了笑。

大块大块的谋早就堆在了操场的角落。

孙老师说:

“生火吧,我已经听到孩子们的脚步声了。

”

女人望天,叹气。

“瘟天!

”女人又咧咧地骂。

走路的时候一步比一步用力,只差把地踏出一个坑。

女人用了几块木炭放在了煤的中央,然后嗤地划了根火柴。

“瘟天,还下雨,我们这冬天就无法过了。

”女人说。

孙老师知道,女人说的是煤。

这点煤是女人用背篓一块一块背回来的,女人背煤背得很辛苦。

女人想用这些煤度过这个冬天。

孙老师不说话,他听见了孩子们的脚路着水的声音。

这声音渐行渐近。

孙老师就想起他们沾满黄泥的裤腿,露出脚趾的胶鞋,贴着脸皮的头发和准备钻进嘴里的鼻涕……孙老师说:

“但愿这是最后一个雨天。

”

这时孩子们来了。

整整齐齐的叫了一声老师好。

孙老师喂喂的应着,说放下书包,快来烤烤,烤干身上我们马上上课。

【A】学生们就如一群鱼儿一样游在那堆火旁边,一边伸出湿漉漉的裤腿和鞋,一边在雾气里说着谁早上没等谁,谁昨天放学后看见了孙老师做什么了。

孙老师笑着招呼,都来烤烤,别冻着了。

女人在一边默默地看着。

半晌,女人说,我有事先走了,你们慢慢烤。

女人挎着背篓慢慢地被雾帘遮住。

远处渐渐的有了狗叫或者一两声鸟儿的私语。

下午放学了,雾还没怎么散。

孙老师和孩子们挥手,不断说着再见。

孙老师说:

“天黑得早,早点回。

住远一点的,要走两个多小时呢。

”孩子们点头。

看孩子们走远,女人放下背篓。

背篓里是满满的一背姜干柴。

“哟,原来你是在弄柴,有了柴我们不就没事了吗”

女人给了孙老师一个白眼。

女人说:

“你早早地就把学生放回家了,人家还不是在路上贪玩”

“谁说的他们可都是听话的孩子,放学就回家了呀。

”孙老师说。

“你不相信我今天上山遇到了一个家长,他说你们怎么老留学生的课呀。

可我们放学很早的。

你想想,学生们是不是没听话枉你还那么热心。

”女人愤愤地说。

女人说完,就看见孙老师已经出了学校的门,脚步把寒气撞得哗啦哗啦响。

傍晚的时候,女人做好了饭菜。

孙老师才回来。

回来的时候抱了一大捆干柴。

“看到啥了”女人问。

孙老师放下柴火,说:

“看见了。

他们在路上的一个草坪里玩。

我批评了他们几句,放学是得早点回家。

”

女人说:

“你看你。

唉。

”女人摇摇头,想说什么,但没说出来。

这天晚上,寒风又把村庄哗哗破破摇了一个晚上。

女人和孙老师在床上翻来翻去。

女人说:

“听见没有,下雪了。

”孙老师说:

“听见了,下就下吸。

”

“可我们没有煤了,准备着冻死”

“我们不是有干柴吗怕什么呢。

”

“那点干柴能维持多久”

孙老师翻了翻身:

“能维持多久就多久。

睡觉,睡觉,明天还有课。

”

“你……”女人已经听见孙老师的呼噜声了。

第二天一大早,【B】大地上到处插满了白旗,空气里仅有的一点暖气算是彻底投降了。

寒气四掠,厚厚的积雪很刺眼。

孙老师和女人还蒙在被子里,就听见了有人踩着积雪扑哧扑哧的声音。

接着有人走进学校。

孙老师一个骨碌爬起来,难道是学生们来了这么早

女人跟着起了床。

女人看见孙老师打开门,站在那里不动了。

“咋了,咋了”女人赶紧跑过去。

门口,齐刷刷地站着孙老师的学生们。

他们手中都提着一袋木炭,正一个接一个地把木炭往孙老师的门口放。

门口已经堆了好大一堆木炭。

“老师。

”孙老师还没来得及说话,已经有人说话了。

“这些都是我们自己在放学后烧的,这种木炭特别耐烧。

”

原来……

这时学生们又说:

“老师,够你们烧了吗不够我们继续烧,我们能烧。

”

孙老师的眼里已经有了泪水,他回头看了看女人。

女人的脸红扑扑的。

女人眼里也闪着东西,她嘴里冒着热气,一个劲儿地说:

“够了够了。

都可以.汽燃一个冬天了。

”

请写出本文题目“点燃一个冬天”的两层含义

解析:

表层含义,学生们送给孙老师夫妇的木炭可以烧一个冬天了。

深层含义,爱心使孙老师夫妇和学生们在寒冷的冬天里感到温暖。

(或:

孙老师用爱温暖着学生,而学生也用真挚的爱回报老师,使寒冷的冬日充满暖意。

考点二:

标题的作用

掌握了标题含义的答题方法,接下来我们来分析标题的作用,请一位同学来说说你知道标题能起哪些作用

我们从五个方面来归纳,且分析标题中哪组同时具有这个作用。

结构 ①贯穿全文线索《羚羊木雕》、《背影》

②设置悬念,吸引读者《落难的王子》、《星期五,我不想吃饭》

内容 ①表明写作对象《落难的王子》

②概括主要内容、情节《范进中举》

主旨揭示(透露、点明)主旨&《我爱这土地》《祖国啊,我亲爱的祖国》

人物表明人物……性格(品质),表明作者……的情感与态度 《变色龙》

写法修辞手法

(a、用了比喻的修辞手法,生动形象地写出了……)《变色龙》

(b、一语双关,既指……,又指……)《爸爸的花儿落了》

注:

《背影》的线索:

“背影”在文中共出现四次,开头设疑——点出背影,望父买橘——刻画背影,父子分手——惜别背影,结尾思念——回忆背影

当堂检测

检测1

像向日葵一样灿烂

去年冬天,我的工作、婚姻相继出了问题。

我带着满心的颓废和落寞,回到乡下老家。

像一只冬眠的丑蛤蟆,整日蛰伏在房里,回避邻人关切的询问和眼光,躲避着世俗的热闹和喧嚣,沉湎在惆怅和忧伤里,一天天地萎靡、凋敝。

?

②三月的一个清晨,春寒料峭,父亲破天荒地把我从昏睡中叫醒,逼着我吃完热乎乎的早饭。

然后,塞给我一把小锄头,让我跟他一块儿下地干活。

?

③父亲领我来到院外的一块麦地边。

我望着被薄霜打蔫的麦苗,心头的哀伤挥之不去,眉毛绞成一个难解的结。

父亲荷锄弯着腰,在田埂上刨出藏在土里的茅草茎,再把地面归置平整,一锄一锄地凿出一个一个的小坑。

我皱眉问父亲:

“你这是准备种啥”父亲直起腰,笑着却答非所问地说:

“别看庄稼这会儿被霜打蔫了,等会儿太阳一出来,就又精神了。

”我和父亲忙了一天,麦地四周的田埂两侧,有了无数个间距齐整的小坑,一眼看上去颇为壮观。

?

④翌日,父亲从镇上种子站买回一小袋葵花子儿。

他在前头一个坑一个坑地点肥,我在后头往坑里丢一粒葵花子,然后用脚轻轻拨些土盖上。

几天后,麦地四周就冒出了一株一株娇嫩的新绿。

?

⑤向日葵苗在春风、煦日的抚慰下,一天天地长高、茂盛。

五月,已长到半人多高,蒲扇似的叶片婆娑有声,摇曳着一片葱郁和繁茂。

父亲却用一把剪刀,把向日葵茎上多余的新枝、杈头,全部剪除掉。

看着向日葵身上一个一个正滴“泪”的创口,我抑郁地问父亲:

“它们……会受伤死掉吧”父亲笑着说:

“不会!

它们会因这‘伤’,一心一意地向上长,变得更加粗壮、结实。

”我狐疑地看着父亲。

?

⑥很快,梅雨季节来临。

连续半个月的阴霾,暴风时常夹着骤雨,肆虐着大地。

许多庄稼、小树,都被大风吹歪、刮倒,有的受不了雨水的冲刷衰竭死亡。

而田埂上的一排排向日葵,虽然被吹淋得摇摇晃晃,却依旧挺立着、茁壮着、生长着,头顶上无声地孕育出一个一个拳头大小的花盘。

?

⑦七月,向日葵一朵朵地盛开了,金黄金黄,娇艳灿烂,在田野四周燃烧、蔓延、铺展,形成力量强大的花潮,涌动着一派欣欣向荣的生机和朝气。

我的眉结逐渐舒展,心头有莫名的喜悦。

?

⑧清晨,父亲和我坐在向日葵的花海里。

父亲掏出一支烟点上,惬意地吸一口,对我说:

“丫头,天会出太阳,也会刮风、下雨,但风雨并不是天天有。

你看这向日葵……”突然间,我理解了父亲的良苦用心。

?

⑨是的,向日葵的灿烂经历了伤痛、风雨和等待。

如果人在困境中,亦能一点点地努力,一步步坚持,坚强隐忍,勇于面对,人生就会像向日葵一样傲立挺拔,绽放美丽,灿烂如锦。

请思考“像向日葵一样灿烂”这个题目的作用。

(作者因工作、婚姻出现问题,满心惆怅忧伤,当他目睹了向日葵遭受不幸后依然茁壮成长,而受到启迪,心情恢复到原来的样子。

)

作者从向日葵身上获得了启迪,走出了困境,在这里,老师也希望同学们在困境中,也能像向日葵一样一点点地努力,一步步坚持,勇敢面对,那你们的人生一定会像向日葵一样绽放美丽。

理解了文章的内容主旨,然后从五个方面的作用去分析,去筛选,看这道题题目作用是什么。

请同学来说一说。

答案可以这样组织:

①、(修辞)文章题目一语双关,

②、既指文章中向日葵遭受不幸后的茁壮成长,又指自己经历了人生变革后心情恢复到原来的样子

③、(与主旨的关系)揭示了文章的中心。

检测2

蔷薇几度花

丁立梅

①喜欢那丛蔷薇。

②与我的住处隔了三四十米远,在人家的院墙上,趴着。

我把它当作大自然赠予我们的花,每每在阳台上站定,目光稍一落下,便可以饱览它了。

这个时节,花开了。

起先只是不起眼的一两朵,躲在绿叶间,素素妆,淡淡笑。

眼尖的我发现了,欢喜地叫起来,呀,蔷薇开花了。

我欣赏着它的点点滴滴,日子便成了蔷薇的日子,很有希望很有盼头地朝前过着。

③也顺带着打量从蔷薇花旁走过的人。

有些人走得匆忙,有些人走得从容;有些人只是路过,有些人却是天天来去。

④看久了,有一些人,便成了老相识。

譬如那个挑糖担的老人。

老人着靛蓝的衣,瘦小,皮肤黑,像从旧画里走出来的人。

他的糖担子,也绝对像幅旧画:

担子两头各置一匾子,担头上挂副旧铜锣。

老人手持一棒槌,边走边敲,当当,当当当。

惹得不少路人循了声音去寻,寻见了,脸上立即浮上笑容来。

呀!

一声惊呼,原来是卖灶糖的啊。

⑤可不是么!

匾子里躺着的,正是灶糖。

奶黄的,像一个大大的月亮。

久远了啊,它是贫穷年代的甜。

那时候,挑糖担的货郎,走村串户,诱惑着孩子们,给他们带来幸福和快乐。

只要一听到铜锣响,孩子们立即飞奔进家门,拿了早早备下的破烂儿出来,是些破铜烂铁、废纸旧鞋的,换得掌心一小块的灶糖。

伸出舌头,小心舔,那掌上的甜,是一丝一缕把心填满的。

⑥现在,每日午后,老人的糖担儿,都会准时从那丛蔷薇花旁经过。

不少人围过去买,男的女的,老的少的,有人买的是记忆,有人买的是稀奇——这正宗的手工灶糖,少见了。

⑦便养成了习惯,午饭后,我必跑到阳台上去站着,一半为的是看蔷薇,一半为的是等老人的铜锣敲响。

当当,当当当——好,来了!

等待终于落了地。

有时,我也会飞奔下楼,循着他的铜锣声追去,买上五块钱的灶糖,回来慢慢吃。

⑧跟他聊天。

“老头!

”我这样叫他,他不生气,呵呵笑。

“你不要跑那么快,我追都追不上了。

”我跑过那丛蔷薇花,立定在他的糖担前,有些气喘吁吁地说。

老人不紧不慢地回我:

“别处,也有人在等着买呢。

”

⑨祖上就是做灶糖的。

这样的营生,他从十四岁做起,一做就做了五十多年。

天生的残疾,断指,两只手加起来,只有四根半指头。

却因灶糖成了亲,他的女人,就是因喜吃他做的灶糖嫁给他的。

他们有个女儿,女儿不做灶糖,女儿做裁缝,女儿出嫁了。

⑩“这灶糖啊,就快没了。

”老人说,语气里倒不见得有多愁苦。

11“以前怎么没见过你呢”

12“以前我在别处卖的。

”

13“哦,那是甜了别处的人了。

”我这样一说,老人呵呵笑起来,他敲下两块灶糖给我。

奶黄的月亮,缺了口。

他又敲着铜锣往前去,当当,当当当。

敲得人的心,蔷薇花朵般地,开了。

14一日,我带了相机去拍蔷薇花。

老人的糖担儿,刚好晃晃悠悠地过来了,我要求道:

“和这些花儿合个影吧。

”老人一愣,笑看我,说:

“长这么大,除了拍身份照,还真没拍过照片呢。

”他就那么挑着糖担子,站着,他的身后,满墙的花骨朵儿在欢笑。

我拍好照,给他看相机屏幕上的他和蔷薇花。

他看一眼,笑。

复举起手上的棒槌,当当,当当当,这样敲着,慢慢走远了。

我和一墙头的蔷薇花,目送着他。

我想起南朝柳恽的《咏蔷薇》来:

“不摇香已乱,无风花自飞。

”诗里的蔷薇花,我自轻盈我自香,随性自然,不奢望,不强求。

人生最好的状态,也当如此罢。

简析标题“蔷薇”在文中的作用。

蔷薇作为全文的线索出现,作者因为看蔷薇花而注意起卖灶糖的老人,使得老人出场,最后文章的主旨指出,蔷薇花随性自然,不奢望,不强求,这里并不是单单指的是蔷薇花,更揭示了老人像蔷薇花一样的品质,不奢望,不强求的品质。

参考答案

①作为贯串全文的线索;②引出挑糖担的老人;③比喻(象征)老人的品格(或:

比喻人生最好的状态);④烘托老人的形象。

提升训练

考点三:

接下来分析第三种题型“为什么以此为标题”或“能否换成另一个标题”

答题步骤:

第一步:

答文章主要内容

第二步:

答标题的含义(有时可不答)

第三步:

答标题的作用

注:

当标题没有深层含义时,写出文章的主要内容就可以了,不需再答标题的含义。

那如果问你换成另外一个标题好不好,那答题步骤又是怎样的呢

答题步骤:

第一步,表明观点(如:

不可)

第二步,说出理由,即回答为什么以此为标题.(文章主要内容+原标题的含义+作用)

第三步,说出改后的标题的不足

当堂检测

检测1

我生命中的那簇野菊花

赵宁

①成长本是一个漫长的过程,历经岁月的不断锤炼打磨,才能由幼稚走向成熟,由怯弱走向勇敢。

②我是母亲的第四个孩子,出世没几天,便被送进医院。

医生告知,孩子心脏发育不好,有肺炎、先天性气管炎,很难养活。

而我的父母亲,始终不肯放弃我,一天天的打针吃药,细心的照管,使我终于幸存下来。

③我所能记起的是五六岁前后的事情。

当别的孩子在村里像兔子一样欢快追逐时,我躲在医院的病床上;当一群孩子相约戏水时,我被关在家里;当小伙伴们爬树、捉知了时,我只能远远地看着。

我常搬着小凳子,坐在家门口,看他们跳皮筋、打沙包,时常心生悲哀,我甚至自己一点也不喜欢自己。

④深秋的一天,我睡得迷迷糊糊的,感到嘴里干渴,嚷着要喝水。

父亲过来习惯地摸我的额头:

“这么烫,又发烧了。

”他迅速地给我穿戴好,叮嘱了母亲几句,就去推自行车,领我去镇上的医院。

当我坐在父亲自行车的后座的时候,才知道,此刻天刚蒙蒙亮,路上几乎没有人。

深秋的早晨寒气袭人,父亲飞快地骑着自行车,我则昏昏沉沉地靠在他的背上。

镇医院离家并不远,很快就到了,听诊、化验、取药、打针……这一系列过程,小小的我已是非常熟悉了……出了医院已是9点多了,小镇上早已热闹起来,父亲带着我往家赶。

晴朗的天,阳光是金色的,照在一张张兴奋的脸上,我无力地靠在父亲的背上,什么也不想说,也不想看,我只觉得自己与这充满活力的景象格格不入,我像是被快乐遗弃的孩子,不知道自己还能不能长大。

我无声地哭泣着,泪水将父亲的外套弄湿了一大片。

他感到了什么,车子骑到前面一个转弯处忽然改变了方向,父亲对我说:

“咱们抄小路能近点。

”我从来不知道这条小路也能通向村子。

说是一条小路,其实是灌溉渠的渠岸,这条水渠很深,也很宽,渠岸大约一米宽,并不是很平坦。

我坐在后座上,觉得有点紧张,便坐直了身子,也没有了一丝困意。

⑤我的眼前忽然一亮,就在前方渠边斜坡上竟然有一大片一大片白色的花,在阳光的照耀下,开得那样鲜艳,那样精神。

“爸爸,那是什么花你放我下来吧。

”我从自行车上跳了下来。

父亲说:

“这是白菊花,像是野生的。

”我蹲在了路边兴奋地看着这些花,A一丛丛,一簇簇。

紧密地挨着,矮矮的,却精神抖擞,一些小虫在上面跳跃飞舞,花朵不大,可开得那样灿烂,没有一丝倦怠之意。

我已无法准确地描绘那个时刻小小的我的心境,我只记得那一刻有一幅画面深深地刻印在我脑海里:

清凉的风,湛蓝的天,金闪闪的阳光,加上一大片白色的野菊花明艳美丽,清香袭人,一个瘦弱的小女孩看得痴迷,看得绽放了久违的笑颜。

而就在那一刻,她坚定地告诉自己,她要生长得像这花一样美丽……

⑥那一天回家后,我破天荒头一回吃药没有让父母催促,那一大碗药,我第一次面无惧色,一饮而尽。

只有我知道,我饮下去的是希望,是力量,是渴望生命如花绽放的动力,那一刻一个六岁的小女孩觉得自己长大了。

⑦多年以后,我终于摆脱了疾病,健康地长大,并没有留下一丝疾病侵扰的痕迹。

B如果说生命是一件完美的艺术品,那么在我生命的这幅画卷中,那路边的野菊花就该是神来之笔吧!

(有删改)

作者为什么以“我生命中的那簇野菊花为题”(变化句式,改成“以童年往事”为题好不好)

这篇文章主要讲的是我从小体弱多病,内心非常愁苦,觉得自己与周围格格不入,失去了活下去的信心,再一次生病之后,父亲带我从医院回家的路上看见了那一片的野菊花虽然不大,却开的那样灿烂,使我受到启发,决心也要像野菊花一样活出自己的精彩。

“我生命中的那簇野菊花”为题比较新颖,吸引读者,同时点明了本文的写作对象是那簇野菊花,揭示了本文的主旨,说明了那簇野菊花在自己生命中的重要意义。

答案:

①因为文章写的是“我”在童年久病不好心生悲哀的情况下,偶遇野菊花而获得一种启迪,改变了“我”生活态度的一段经历(主要内容)

作者以“我生命中的那簇野菊花”为题,新