初一上册记叙文阅读专题复习Word格式.doc

《初一上册记叙文阅读专题复习Word格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初一上册记叙文阅读专题复习Word格式.doc(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

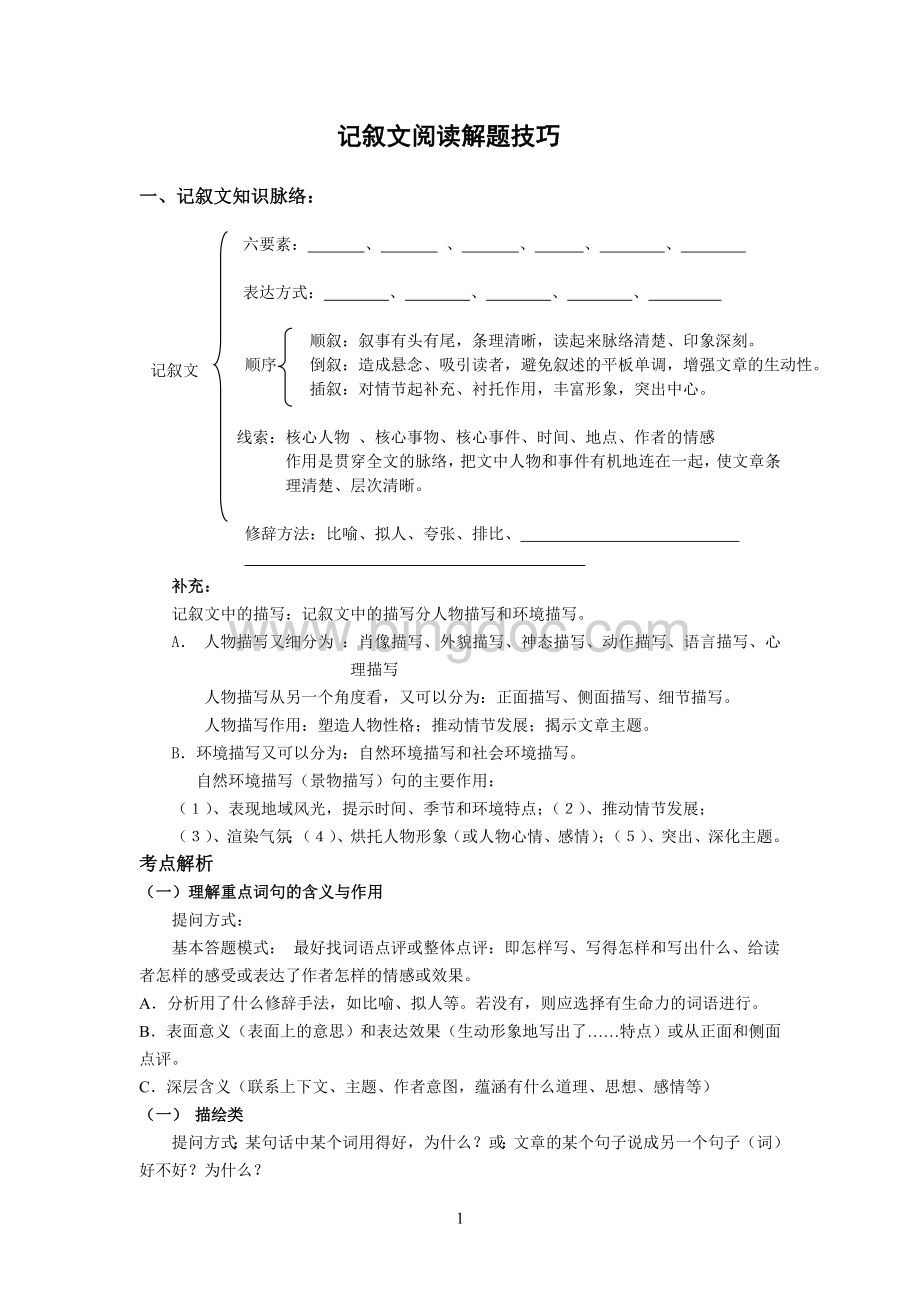

肖像描写、外貌描写、神态描写、动作描写、语言描写、心理描写

人物描写从另一个角度看,又可以分为:

正面描写、侧面描写、细节描写。

人物描写作用:

塑造人物性格;

推动情节发展;

揭示文章主题。

B.环境描写又可以分为:

自然环境描写和社会环境描写。

自然环境描写(景物描写)句的主要作用:

(1)、表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;

(2)、推动情节发展;

(3)、渲染气氛;

(4)、烘托人物形象(或人物心情、感情);

(5)、突出、深化主题。

考点解析

(一)理解重点词句的含义与作用

提问方式:

基本答题模式:

最好找词语点评或整体点评:

即怎样写、写得怎样和写出什么、给读者怎样的感受或表达了作者怎样的情感或效果。

A.分析用了什么修辞手法,如比喻、拟人等。

若没有,则应选择有生命力的词语进行。

B.表面意义(表面上的意思)和表达效果(生动形象地写出了……特点)或从正面和侧面点评。

C.深层含义(联系上下文、主题、作者意图,蕴涵有什么道理、思想、感情等)

(一)描绘类

某句话中某个词用得好,为什么?

或:

文章的某个句子说成另一个句子(词)好不好?

为什么?

因为该词生动具体(形象、准确)地写出了+对象+效果。

不行,因为该词比另一词的感情更强烈(或该词比另一词更切合+对象+性格特征)。

例1:

山间林密,泉隐其中,有时,泉水在林木疏朗处闪过亮亮的一泓,再向前寻,已不可得。

那半含半露、欲近故远的娇态,使我想起在家散步时,常常绕我膝下的爱女。

每见我伸手欲揽其近前,她必远远地跑开,仰起笑脸逗我;

待我佯作冷淡而不顾,她却又悄悄跑近,偎我腰间。

好一个调皮的孩子!

(节选自谢大光《鼎湖山听泉》)

“好一个调皮的孩子”,为什么不说成“真是可爱的孩子”?

答:

因为“好一个”比“真是”感情更强烈,“调皮”比“可爱”更切合爱女的性格特征。

练习1:

那人胸前戴着枚校徽,显然是大学生。

中年男人于是走过去,在他身后站住。

柜台上躺着一本厚厚的书,大学生翻着,思量着是买还是不买。

书店营业员走到大学生面前:

“这是最后一套啦,买吗?

”大学生犹豫着。

“一套《鲁迅全集》比整个书店还值钱……”营业员把手中的售书单扬了扬。

“开票吧?

”

大学生往喉咙里咽了一口唾沫,“可是……”

营业员同情地瞥了大学生一眼,拿起柜台上的那本第一卷:

“我给你留下来,行吗?

大学生尴尬地点点头

“我买!

”中年男人忍不住大叫一声,把大学生吓了一跳,营业员也惊疑地抬起头来。

“不就是几百块钱吗?

”中年男人说着,从兜里掏出一匝百元的票子,摔在柜台上。

(节选自《大学生》)

第9段中的“摔”换成“放”好不好?

____________________

(二)修辞类

这句话运用了什么修辞方法?

这样写在表达上有什么好处?

确认修辞手法+修辞本身的作用+结合句子语境

常见的几种修辞手法的表达作用:

(1)比喻:

生动形象地写出xx事物的xx特点。

(2)拟人:

赋予事物以人的性格、思想、感情和动作,使物人格化,生动形象地写出xx事物的xx特点。

(3)夸张:

突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。

(4)排比:

条理清晰,节奏鲜明,增强语势,长于抒情。

增强文章气势,增加感染力、说服力。

(5)对偶:

形式整齐,音韵和谐,语句整齐、意韵铿锵,互相映衬,互为补充。

(6)反复:

强调某种意思,强烈抒情,富有感染力。

有强调语气,强化内容的作用

(7)设问:

自问自答,引人注意,启发思考。

(8)反问:

态度鲜明,加强语气,强烈抒情。

注:

必须结合相关语句分析。

例2:

两千多年前的这个关于知音的传说,已经深深地珍藏在无数华夏子孙的心坎里,有时发出细微的声响,让人们欣慰地咀嚼和回味;

有时却又像飓风似地咆哮,催促人们赶快付诸行动。

神往和渴求充满了崇高友谊的知音,是一种多么纯洁而神圣的情操。

(节选自2002年全国卷《话说知音》)

怎样理解这一段中“有时发出细微的声响,让人们欣慰地咀嚼和回味;

有时却又像飓风似地咆哮,催促人们赶快付诸行动”的表达作用?

此处运用了比喻、比拟的修辞手法,形象生动地表达了知音的传说带给人们的美感和鞭策作用。

练习2:

从未见过开得这样盛的藤萝,只见一片辉煌的淡紫色,像一条瀑布,从空中垂下,不见其发端,也不见其终极。

只是深深浅浅的紫,仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长。

紫色的大条幅上,泛着点点银光,就像迸溅的水花。

仔细看时,才知道那时每一朵紫花中最浅淡的部分,在和阳光互相挑逗。

这里春红已谢,没有赏花的人群,也没有蜂围蝶阵。

有的就是这一树闪光的、盛开的藤萝。

花朵儿一串挨着一串,一朵接着一朵,彼此推着挤着,好不活泼热闹!

“花朵儿一串挨着一串,一朵接着一朵,彼此推着挤着,好不活泼热闹!

”这句话用了什么样的修辞手法?

(三)布局谋篇类

某句(段)话在文中有什么作用?

(1)开头:

开篇点题,渲染气氛,总领全文,点明题旨,或表达与主旨相关的某种感情;

也有的是开启或引起下文,为故事的情节发展作铺垫。

(2)中间句子的作用结构上:

文章中间的句段连接着上下文,所以有承上启下(概括上文某一内容,引起对下文的什么内容的叙写)或承接上文或引起下文的作用,并为故事的情节发展作铺垫。

内容上要联系中心回答。

(3)结尾:

末段一般是总结全文,呼应开头,点明题旨,深化中心,升华感情,或兼而有之;

另外末段如果用问句结尾,不仅含蓄地点明全文主旨,升华作者的感情,还有引发读者思考的作用。

例3:

我怕我父亲,他打我是真打。

看着他瞪圆了眼,一步一步逼近,还不敢躲,绷紧了肌肉等着,于是一巴掌扇过来,于是脑袋嗡的一声……(节选自韩羽《父子之间的怯意》)

请简析第一自然段(即上文)在作品中的作用。

(1)为下文写父亲对“我”的爱作反衬;

(2)为文末写父亲对“我”的怯意作铺垫;

(3)照应了“父子之间的怯意”这个题目。

(四)见解感悟类

谈谈你的体会、体验、启示、见解?

(通常出现在最后两问,分值较大)

要注意观点正确、健康,注意言之有理,一定要用典型事例证明。

即提出、分析、解决问题。

按总分总的顺序答题:

A.指出本文蕴含着的思想意义以及你从文中得到的收获、体会、明白的道理,可找出文中能表现作者情感的句子和文章主题的句子回答。

B.结合文中和生活中具体的事例、材料加以举例说明,阐明理由。

C.所以我们应该如何。

四、小试牛刀

悠长的铃声

毕淑敏

雨天,是城市的忌日。

花花绿绿的伞,填满每条街道,到处堵车。

我大清早出门,赶到读书的学院,还差一分钟就要上课了。

“今天你晚了。

”看大门兼打铃的老师傅说。

他瘦而黑,像一根铁钉。

别的同学都住校,唯我走读。

开学才几天,他这是第一次同我讲话。

“不晚。

”我撒腿就跑。

从大门口到教室的路很长,就是有本•约翰速度再加了兴奋剂,也来不及。

课堂纪律严格,我只是想将损失减少到最小。

上课的铃声在我背后响起来了,像一条鞭子,抽我的双腿。

有一瞬,几乎想席地坐下,喉咙里发咸,仿佛要吐出红色来。

迟到就迟到吧!

纪律虽严,健康还是最重要的!

我的脚步迟缓下来;

仿佛微风将息的风车。

然而铃声还在宁静而悠远地响着,全然没有即将沉寂的细弱。

只要铃声响着,我就不该停止奔跑,我对自己说。

终于,到了。

老师和同学们都在耐心地倾听着,等待铃声的完结。

放学时,我走过大门,很想向老人表示感谢。

可是,说什么好呢?

说谢谢您把铃绳拽得时间那么长吗?

我想在学府里,最好的谢意莫过于知识者对普通人的尊敬,便很郑重地问:

“老师傅,您贵姓?

”

“免贵”,然后,他告诉我姓氏。

我的脑幕上管记忆一般人姓氏的区域,似乎被虫蛀过,总是容易搞错。

不过这难不住我,我创造了联想方式。

比如,听了看门师傅的姓氏,我脑海中就幻化出花果山水帘洞的景象。

这法子秘不传人,却是百试百灵的。

上学三年,我认真称呼他的机会并不多。

唯有恰恰赶在上课铃响之时,我经过校门,才会恭恭敬敬地称他一声:

“侯师傅好!

”若是他一个人,会冲着我宽厚地笑笑。

有时围着做饭、植花的其他师傅,我便格外响亮地招呼他,表示我对他的尊重。

周围的人看着他嬉笑,他就不好意思地低下头。

其后,便会有悠长的铃声响起,像盘旋的鸽群,陪伴我走进教室。

当我伸直双腿安稳地坐在课桌前,铃声才像薄雾一般散去。

“看门的老头拽着铃绳睡着了。

”同桌说。

只有我知道这秘密,但我永远不会说。

说出来,便破坏了这一份温情。

这一番默契。

终于,我以优异的成绩,良好的品行,从学院毕业。

我拎着沉重的书包走出校门,最后一次对铁钉样的老人说:

“师傅好!

”他瞅瞅四周无人,靠近我:

“你就要走了。

我想同你说一件事。

“你不要放在心上……”他又踌躇了,“我只是想告诉你……唉,不说了……不说了……”他苍老的头颅在秋风中像芦花一般摆动着,脸色因为窘迫,像生了红锈。

“到底是什么事呢?

”我的好奇心发作了。

“他们说你是成心的,我说不是……”老人舔了一下嘴唇,好像那里粘着一粒砂糖,慈善地看着我。

“您快说嘛!

侯师傅!

”听这口气,与我有关,忙不迭地追问。

“你千万别介意……我不是姓侯,我姓孙……”(选文有改动)

1.联系全文内容,谈谈你对本文标题“悠长的铃声”的理解。

(4分)

2.本文语言形象、传神,按要求赏析。

(1)上课的铃声在我背后响起来了,像一条鞭子,抽我的双腿。

文中加点的字“抽”,原意是“用细长的,软的东西打”,在文中具体指什么?

(2分)

(2)他苍老的头颅在秋风中像芦花一般摆动着,脸色因为窘迫,像生了红锈。

这个画线的句子很有表现力,请你结合上下文,对它作简要赏析。

3.读了文章,你一定会喜欢文中的那位老师傅,请你对他作点评价。

4.从下面两题中任选一题进行回答。

(1)这篇小说的结尾有怎样的特点?

请作简要评析。

(2)这篇小说讲究运用伏笔的手法。

文章最后交代“我”喊错老师傅姓氏的事情,这其实在前文就埋下了伏笔,请从文中找出来。

5.文中“我”与打铃的老师傅之间有一种默契,这种默契给人很多的感想。

请根据你对“默

契”一词的理解,结合生活实际,谈谈你从中获得的感悟。

15.(4分)打铃老师傅为不让“我”迟到而长时间打铃。

(2分)“悠长的铃声”传递的是一份善意(温情),串起的是一生的记忆。

16.(4分)

(1)(2分)打铃的师傅用铃声催促我快跑,不要迟到。

(2)(2分)这个句子通过细腻的神态和外貌描写,表现了孙师傅想对我说明真相又怕我介意而欲言又止的窘迫之态。

(或:

运用比喻的修辞手法,形象地表现出孙师傅想对我说明真相又怕我介意而欲言又止的窘迫之态)

17.(4分)关键词:

善良,宽厚。

(言之成理即可)

18.(4分)

(1)①最后揭示真相,出人意料,给人震撼性的效果;

②揭示真相后便戛然而止,留给读者很大的想象空间;

③彰显了作品的主题;

④结局即高潮,如此巧合又合情合理。

(答出任意两点皆可,每点2分。

)

(2)①若是他一个人,会冲着我宽厚地笑笑;

②周围的人看着他嬉笑,他就不好意思地低下头。

③我的脑幕上管记忆一般人姓氏的区域,似乎被虫蛀过,总是容易搞错。

19.(4分)结合“默契”谈感悟2分,结合生活实际1分,语言表达1分。

7