高中语文第三专题第12课报任安书节选讲义苏教版必修5Word文档下载推荐.docx

《高中语文第三专题第12课报任安书节选讲义苏教版必修5Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文第三专题第12课报任安书节选讲义苏教版必修5Word文档下载推荐.docx(37页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

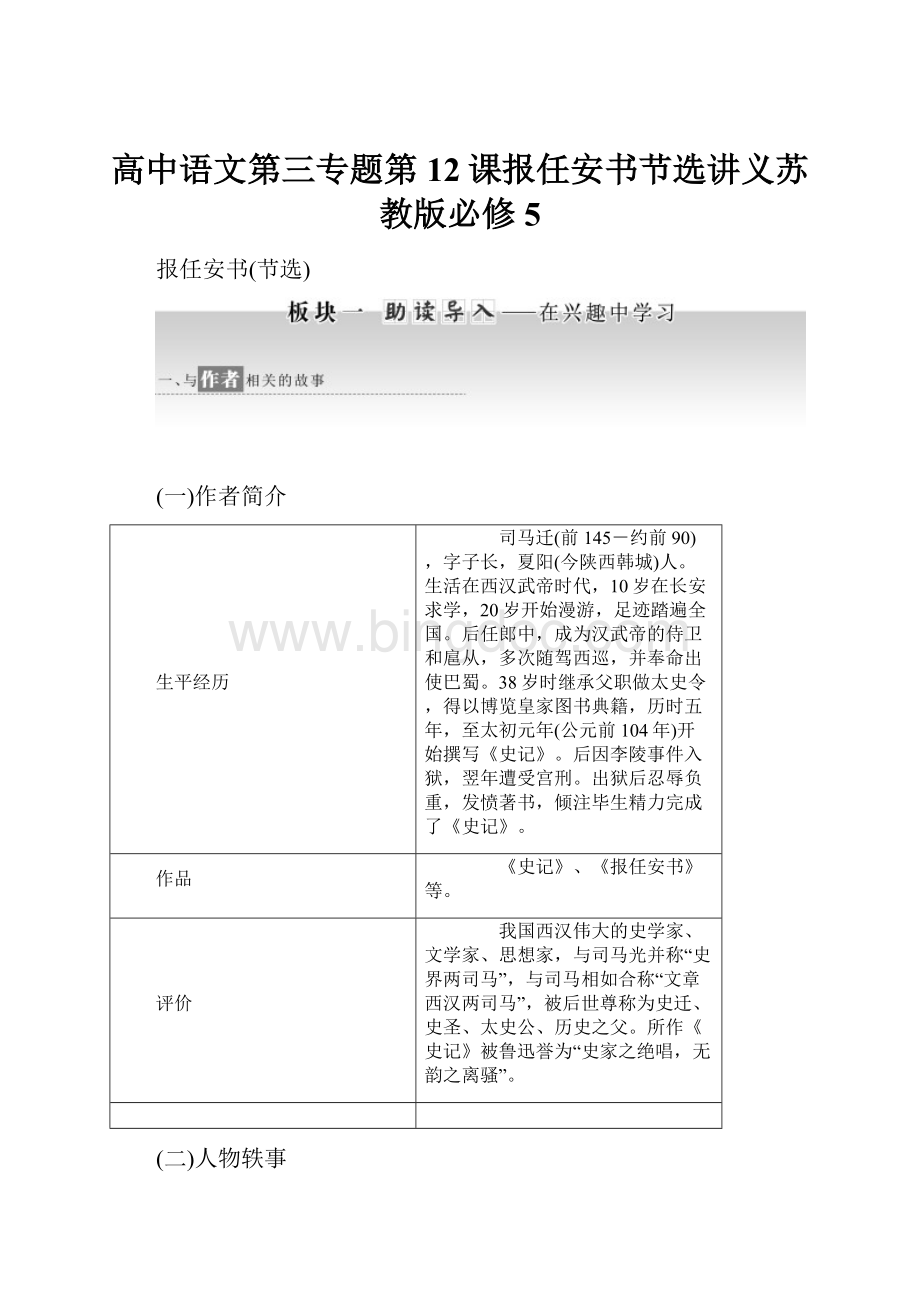

书

记述制度发展,涉及礼乐制度、天文兵律、社会经济、河渠地理等诸方面内容。

世家

记述子孙世袭的王侯封国史迹和特别重要的人物事迹。

列传

是帝王诸侯外其他各方面代表人物的生平事迹和少数民族的传记。

Ⅱ.文化常识

1.太史公牛马走司马迁再拜言。

太史:

官名,西周、春秋时太史掌记载史事、编写史书、起草文书,兼管国家典籍和天文历法等;

秦汉曰太史令,汉属太常,掌天时星历;

魏晋以后,修史之职归著作郎,太史专掌历法;

隋改称太史监,唐改为太史局,宋有太史局、司天监、天文院等名称;

元改称太史院,明清称钦天监,修史之职归之翰林院,故俗称翰林为太史。

2.少卿足下。

足下:

对对方的尊称,译为“您”,属于历史词,现已不再使用;

“足下”是旧时汉族交际用语,下称上或同辈相称的敬辞,战国时多用以称君主。

3.仆之先人非有剖符丹书之功。

剖符丹书:

剖符,或叫“剖竹”,封建时代的帝王在建国之后,就会封赏有功的诸侯将士,将符节剖分为二,君臣各执一半,作为信守的约证,叫作“剖符”;

丹书,古代帝王赐给功臣世袭的享有免罪等特权的证件。

4.且西伯,伯也。

伯:

古代五等爵位的第三等,周代,爵位分为公、侯、伯、子、男五等,均世袭罔替,封地均称国,在封国内行使统治权。

各诸侯国内,置卿、大夫、士等爵位;

楚国等置执圭、执帛等爵,卿、大夫有封邑,对封邑也可以行使统治权,唯受命于诸侯。

5.李斯,相也,具于五刑。

五刑:

中国古代五种刑罚之统称,在不同时期,五种刑罚的具体所指并不相同。

在西汉汉文帝前,五刑指墨、劓、刖、宫、大辟,“墨”是在罪犯面部、耳后、颈项、手臂上刺刻后涂以墨,“劓”是割掉鼻子,“刖”是断足,“宫”是剥夺犯人生育能力:

对男犯施行阉割;

对女犯则用暴力打击其腹部,使其子宫脱垂,不能生育。

“辟”即死刑,其名称和执行方式不尽相同,主要有炮烙、剖腹、醢、脯、戮、斩、焚、踣、黥、

、辜等。

隋唐之后,五刑则指笞、杖、徒、流、死。

一般将前者称为奴隶制五刑,后者称为封建制五刑。

五刑是对中国古代刑罚的部分概括,并不代表全部刑罚制度。

[

]

[

[]

[—

—

[戮:

侮辱。

1.积累本课文言实词、虚词与句式。

2.理解本文的思路,认识司马迁的人生观、价值观及其意义。

3.学习本文叙事、说理、抒情相结合的表现方法。

一、研读课文第1、2段,思考并回答以下问题。

环节一:

突破词句

1.解释下列句子中加点词的含义。

(1)太史公牛马走

牛马:

名词作状语,像牛马一样

(2)教以慎于接物

以:

介词,用 于:

介词,在

(3)推贤进士为务

为:

动词,当作 务:

事务,职责

(4)意气勤勤恳恳

意气:

古今异义词,古义,情意。

今义,意志气概;

志趣性格;

由于主观和偏激产生的情绪。

勤勤恳恳:

古今异义词,古义,诚恳的样子。

今义,指勤劳踏实。

(5)若望仆不相师

望:

怨恨,抱怨 相:

指代对方 师:

名词作动词,效法

(6)请略陈固陋

固陋:

形容词作名词,固执鄙陋的意见

(7)幸勿为过

幸:

希望 为:

介词,因为 过:

责备

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)教以慎于接物。

(状语后置句,状语“于接物”本应放在“慎”的前面)

译文:

教导我谨慎地待人接物。

(2)仆非敢如此也。

(语意判断)

我是不敢这样做的。

环节二:

分析文理

3.对这两段有关内容的理解和分析,下列表述不正确的一项是( )

A.前两段先说明任安来信的内容,领起下文,并对迟迟没有回信表示歉意。

B.“太史公牛马走司马迁再拜言。

”这是古代书信格式语,由此领起下文。

“太史公”是汉代对太史令的尊称,“牛马走”是牵着牛马一起走。

C.“教以慎于接物,推贤进士为务”点出了任安写信的目的:

推贤进士。

D.司马迁给任安写信的目的是说明自己久不回信的原因,自己无法“推贤进士”,这也是有苦衷的,并借此机会向朋友陈述自己的心志。

解析:

选B B项,牛马走:

像牛马一样替人奔走的仆役,是对自己的谦称。

这里表示作者的态度十分谦恭。

二、研读课文第3、4段,思考并回答以下问题。

4.解释下列句子中加点词的含义。

(1)固主上所戏弄

固:

副词,本来

(2)倡优所畜

倡优:

名词作状语,像乐师、优伶一样

(3)流俗之所轻也

轻:

形容词作动词,轻视

(4)而世又不与能死节者比

死:

动词的为动用法,为……死 比:

看成同……一样

(5)素所自树立使然也

树立:

古今异义词,古义,立身处世;

今义,建立(多用于抽象的好的事物)。

(6)或重于泰山

或:

有的 于:

介词,比

(7)用之所趋异也

用:

介词,因为 趋:

趋求

(8)太上不辱先

辱:

动词的使动用法,使……受辱

(9)其次诎体受辱

诎:

通假字,同“屈”,弯曲

(10)其次关木索、被箠楚受辱

关:

通假字,同“贯”,套上 被:

遭受

(11)刑不上大夫

上:

名词作动词,施加到……身上

(12)其次剔毛发、婴金铁受辱

剔:

通假字,同“剃”,剃去 婴:

绕

(13)摇尾而求食,积威约之渐也

而:

连词,表修饰 渐:

逐渐形成的状况

(14)幽于圜墙之中

于:

(15)见狱吏则头枪地

头:

名词作状语,用头 枪:

通假字,同“抢”,撞击

(16)曷足贵乎

贵:

形容词作动词,尊重

(17)衣赭衣,关三木

衣:

名词作动词,穿

(18)彭越、张敖,南面称孤

南面:

名词作状语,面朝南

(19)及罪至罔加

罔:

通假字,同“网”,法网

(20)以稍陵迟

连词,因此 陵迟:

衰颓,指志气衰微

(21)古人所以重施刑于大夫者,殆为此也

所以:

……的原因 重:

对……慎重 殆:

大概

(22)念父母,顾妻子

顾:

顾念

妻子:

古今异义词,古义,妻子儿女;

今义,男子配偶。

(23)至激于义理者不然

介词,被 义理:

正义和真理。

(24)何至自沉溺缧绁之辱哉

沉溺:

古今异义词,古义,陷身;

今义,陷入不良的境地(多指生活习惯方面),不能自拔。

(25)幽于粪土之中而不辞者

介词,在 辞:

推辞,拒绝

(26)恨私心有所不尽

恨:

遗憾

私心:

古今异义词,古义,自己的心愿;

今义,个人内心,为自己打算的念头。

(27)而文采不表于后也

文采:

文章 表:

动词,显露

5.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)近乎卜祝之间。

(省略句,“近乎”前省略主语“先人职位”)

(先人职位)与卜官、祝官相近似。

(2)与蝼蚁何以异?

(宾语前置,宾语“何”放在介词“以”前)

同死去一只蝼蛄、蚂蚁有什么不同呢?

(3)素所自树立使然也。

(判断句,“……也”表判断)

因为我平素立身于世的职业使人们有这样的看法。

(4)人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

(状语后置,状语“于泰山”“于鸿毛”本应放在形容词“重”“轻”前面)

人总有一死,有的人死得比泰山还重,有的人死得比鸿毛还轻。

(5)且西伯,伯也。

(判断句,“……也”表判断)

况且西伯是一方诸侯之长。

(6)拘于羑里。

(被动句,无标志被动句)

被囚禁在羑里。

(7)声闻邻国。

(省略句,“闻”后省略介词“于”)

声名播扬到邻国。

(8)古人所以重施刑于大夫者,殆为此也。

(判断句,“……者……也”表判断)

古人之所以不轻易地对大夫用刑,大概就是这个缘故。

(9)至激于义理者不然。

(被动句,“于”表被动)

至于被正义和真理激发的人则不这样。

(10)而文采不表于后也。

(状语后置句,状语“于后”本应置于动词“表”前面)

我的文章就不能在后世显露。

6.以下六句编为四组,全都是司马迁受辱不死的原因的一组是( )

①仆之先人非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间 ②假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异 ③人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也 ④且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉 ⑤恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后也 ⑥夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子

A.①②③④ B.②③④⑤

C.①③④⑥D.①③⑤⑥

选B 第①句写司马迁先辈的地位低下,第⑥句是说一般的人都是贪生恶死、念父母、顾妻子的,两句均不能表示司马迁受辱不死的原因。

7.对这两段内容的理解和分析,表述不正确的一项是( )

A.司马迁在李陵之祸后,受尽酷刑,肉体上和精神上都受到了严重的摧残,毁谤耻笑接踵而来,他甚至没有面目再去父母的坟墓前祭拜。

B.作者举了九个事例说明无论是王侯将相还是草民,都可能受辱,“受辱”是人生之常事,不足为奇。

C.“所以隐忍苟活”几句,表明他对生命和事业的看法。

他这种将人生价值放在历史长河中来衡量的眼光,使他超脱了平庸的“死节”观念的束缚,而选择了一条更为考验人的精神和意志的荆棘之路。

D.这两段写自己的出身和自己无辜蒙受的种种刑罚给自己带来的奇耻大辱,以及自己忍辱苟活的原因:

要抒发胸中的积愤,痛斥统治者使他无辜受辱。

选D D项,司马迁忍辱苟活的原因是人生的目标还没有实现,“文采不表于后也”。

三、研读课文第5~8段,思考并回答以下问题。

8.解释下列句子中加点词的含义。

(1)古者富贵而名摩灭

富贵:

形容词作名词,富贵的人 摩:

通假字,同“磨”

(2)唯倜傥非常之人称焉

倜傥:

卓越不凡

(3)孙子膑脚

膑:

名词作动词,受膑刑

(4)不韦迁蜀,世传《吕览》

迁:

贬官,流放

(5)大底圣贤发愤之所为作也

底:

通假字,同“抵”

发愤:

古今异义词,古义,抒发愤懑之情。

今义,决心努力。

(6)故述往事,思来者

思:

动词的使动用法,使……思

(7)思垂空文以自见

垂:

流传 见:

通假字,同“现”

(8)网罗天下放失旧闻

失:

通假字,同“佚”,散失

(9)稽其成败兴坏之理

稽:

考察 理:

规律

(10)凡百三十篇

凡:

总共

(11)亦欲以究天人之际

究:

推究,探究 际:

关系

(12)则仆偿前辱之责

责:

通假字,同“债”,债务

(13)难为俗人言也

介词,向,对

(14)且负下未易居,下流多谤议

负下:

背负罪名的情况下 下流:

古今异义词,古义,身处下流,指地位卑微,名声不佳。

今义,下游,卑鄙龌龊。

谤议:

讥评议论

(15)仆以口语遇遭此祸

介词,因为

口语:

古今异义词,古义,说话。

今义,谈话时使用的语言(区别于“书面语”)。

(16)虽累百世

虽:

连词,即使 累:

积累,经历

(17)居则忽忽若有所亡

则:

连词,就亡:

失

(18)无乃与仆之私心剌谬乎

无乃……乎:

恐怕……吧剌谬:

完全相反

(19)然后是非乃定

然后:

这样以后。

9.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)盖文王拘而演《周易》。

(被动句,无表示被动的词)

周文王被拘禁而推演八卦为六十四卦,写成了《周易》。

(2)屈原放逐,乃赋《离骚》。

屈原被放逐,就写成了《离骚》。

(3)韩非囚秦。

(被动句,无表示被动的词。

省略句,“囚”后省略介词“于”)

韩非被囚禁在秦国。

(4)草创未就。

(省略句,省略主语“书”)

《史记》这本书起草尚未定稿。

(5)藏之名山,传之其人。

(省略句,“名山”“其人”前均省略介词“于”)

把它寄藏在名山之中,传给那些能够理解自己著作的人。

(6)虽万被戮,岂有悔哉?

(被动句,“被”表示被动)

即使被侮辱得更厉害,难道有悔恨之心吗?

(7)重为乡党所笑。

(被动句,“为……所”表示被动)

深深地被同乡邻里耻笑。

(8)无乃与仆之私心剌谬乎?

(固定句式,无乃……乎,恐怕……吧)

恐怕和我个人的想法相违背吧。

10.以下六句话,分别编为四组,全都表现司马迁“愤而著书”的思想的一组是( )

①古者富贵而名摩灭,不可胜记 ②盖文王拘而演《周易》;

仲尼厄而作《春秋》 ③此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者 ④终不可用,退论书策以舒其愤,思垂空文以自见 ⑤亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言 ⑥然此可为智者道,难为俗人言也

A.①②④ B.②③⑤

C.②③④D.④⑤⑥

选C ①是讲拥有财富、地位尊贵而姓名被埋没的人很多。

⑤是讲《史记》的创作目的。

⑥是讲俗人不能理解自己。

11.对五、六两段内容的理解和分析,不恰当的一项是( )

A.司马迁列举了周文王、孔子、屈原、左丘明、孙膑、吕不韦、韩非等人受辱的事例,说明受辱者能在逆境中发愤图强,获得成功。

B.司马迁“就极刑而无愠色”,身受腐刑却能不以为辱,反而把它作为著书立说的动力,实在难能可贵。

C.司马迁著《史记》的目的在于研究历史,借鉴前人,同时又不拘泥于前人,力求有自己的见解。

D.从五、六两段文字中,我们可以感受到司马迁隐忍坚强的性格和沉郁悲痛的心情,进而洞见他的为人,理解他,敬佩他,并为他掬一把同情之泪。

选B B项,从文中“则仆偿前辱之责”可知,“不以为辱”的说法是不恰当的。

12.下列关于原文内容的表述不正确的一项是( )

A.第七段主要述说自己受屈辱的境遇和痛苦的心情。

用语直白,感情激越,愤怒之情跃然纸上。

B.由于遭遇极辱,司马迁在信末直言申述自己无力“推贤进士”的苦衷,照应了开头。

C.这封信从表面看,主要是答复任安说明自己不能“以推贤进士为务”的原因;

从深层次看,这封信则体现了司马迁为完成不朽著作《史记》而殉身的意志。

D.第八段采用书信体格式语,再次体现司马迁谦恭的态度。

选B B项,“司马迁在信末直言申述自己无力‘推贤进士’的苦衷”说法不正确。

一、积累妙用素材·

让文笔更鲜活

(一)这样积累素材

话题专辑——

1.从教材中积累

司马迁从小就继承父志要修一部史著,为此他刻苦学习古书。

20岁那年,司马迁从长安出发,到各地游历,搜集和积累了大量素材和历史资料。

因为替李陵辩护,他获罪下狱。

他想到了接受死亡甚至有自杀的念头。

但为了完成著述,他毅然接受令人倍感羞耻的宫刑,忍辱含垢,隐忍苟活,靠着心中的信念,坚持完成了《史记》。

2.从历史中积累

哥伦布的信念

15世纪中叶的一个夏天,航海家哥伦布从海地岛海域向西班牙胜利返航,但船队刚离开海地岛不久,天气就骤然变得十分恶劣了。

天空布满乌云,远方电闪雷鸣,巨大的风暴从远方的海上向船队扑来。

这是哥伦布航海史上遭遇的最大一次风暴,有几艘船已经被海浪打翻了,只一闪,便沉入了大海的深渊。

船长悲壮地告诉哥伦布:

“我们将永远不能踏上陆地了。

”

哥伦布知道,或许就要船毁人亡了,他叹口气对船长说:

“我们可以消失,但资料一定要留给人类。

”哥伦布钻进船舱,在疯狂颠簸的船舱里,迅速地把最为珍贵的资料缩写在几张纸上,卷好,塞进一个玻璃瓶并加以密封后,将玻璃瓶抛进了波涛汹涌的茫茫大海。

“有一天,这些资料一定会漂到西班牙的海滩上!

”哥伦布自信而肯定地说。

“绝不可能!

”船长说,“它可能会葬身鱼腹,也可能会被海浪击碎,或许会深埋海底。

哥伦布自信地说:

“或许一年两年,也许几个世纪,但它一定会漂到西班牙去,这是我的信念。

上帝可以辜负生命,却绝不会辜负生命坚持的信念。

幸运的是,哥伦布和他的大部分船只在这次空前的海上风暴中幸免于难。

回到西班牙后,哥伦布和船长不停地派人在海滩上寻找那个漂流瓶,但直到哥伦布离开这个世界,漂流瓶也没有被找到。

1856年,大海终于把那个漂流瓶冲到了西班牙的比斯开湾,而此时,距哥伦布遭遇那场海上风暴,已经整整过去了三个世纪。

坚定不移的信念,始终如一的执着,勇往直前的锐气和实现目标的果敢行动,是哥伦布做出惊天伟业的品质保证,也是他留给后人的宝贵精神财富。

3.从现实中积累

一支英国探险队进入了撒哈拉沙漠,在茫茫的沙海里负重跋涉。

阳光下,漫天飞舞的沙子像炒红的铁砂一般,扑打着探险队员的面孔。

大家口渴难耐,心急如焚——大家的水都没有了。

这时,探险队队长拿出一个水壶,说:

“这里还有一壶水,但穿越沙漠前,谁也不能喝。

”一壶水,成了穿越沙漠的信念源泉,成了求生的寄托。

队员们绝望的脸上,此时显露出坚定的神色。

终于,探险队走出了沙漠,挣脱了死神之手。

摆脱死神之后,大家喜极而泣,他们用颤抖的手拧开那个撑起他们精神和信念的水壶——缓缓流出来的,竟然是满满的一壶沙子。

4.从名言中积累

(1)人,只要有一种信念,有所追求,什么艰苦都能忍受,什么环境也都能适应。

——丁玲

(2)我坚守自己的信念,沉默而顽强地走自己认为应该走的路。

毁誉无动于衷,荣辱在所不计。

——李泽厚

(3)最可怕的敌人,就是没有坚强的信念。

——罗曼·

罗兰

(4)在荆棘道路上,惟有信念和忍耐能开辟出康庄大道。

——松下幸之助

(5)由百折不挠的信念所支持的人的意志,比那些似乎是无敌的物质力量具有更大的威力。

——爱因斯坦

(6)信仰是事业的千斤顶,失去了它就失去了人生前进的精神支柱。

——亚米契斯

5.从佳作中积累

什么是信念?

孟子说,信念是一种至大至刚的浩然之气;

黑格尔认为,信念是一种理性的思维形态……

古今中外的哲人诠释了信念的内涵,人类前行的历史见证了信念的永恒。

精卫填海,夸父逐日,西西弗斯不停地向山顶推动巨石,普罗米修斯盗取天火造福人类……一个个动人的神话,是人类信念的原始写照。

司马迁忍辱负重,李冰父子栉风沐雨,布鲁诺坚持真理,居里夫人献身科学……一个个感人的故事,叙述着人类信念的历史传承。

(二)这样运用素材

信念,是人生的精神支柱。

有了坚定的信仰,司马迁虽身处逆境,但仍以刚毅之心、正直之气来书写历史;

有了坚定的信仰,他才刚正不阿,留作正气满乾坤;

幽怨忧愤,著成信史照尘寰。

有了坚定的信仰,才有了“文王拘而演《周易》;

仲尼厄而作《春秋》;

屈原放逐,乃赋《离骚》;

左丘失明,厥有《国语》;

孙子膑脚,兵法修列;

不韦迁蜀,世传《吕览》;

韩非囚禁,《说难》《孤愤》”。

这些豪杰志士之所以取得成功,固然与他们坚忍不拔的精神有关,但更重要的是他们拥有一种矢志不渝的信念,拥有一种永不言败的执着。

[领悟] 文段的最大特点是活用课本素材,围绕“信仰,是人生的精神支柱”这一中心,作者选用了司马迁在一定要完成《史记》的信念支撑下,忧愁发愤写《史记》的例子;

还引用了课文中文王、孔子、屈原、左丘明、孙膑、吕不韦、韩非等人的事例,有力地证明了论点。

①司马迁的祠墓在陕西的韩城市。

祠内有他的塑像:

束高发,穿红袍,长眉入鬓,双目炯炯——那眼神,有穿透历史烟云的明晰和超凡入圣的穆然;

显著的还有那一袭长及心胸的须髯,给人一份文人的傲岸和学者的庄重。

据说,人受过宫刑,胡须会随之脱光,而这尊塑像,依然大须飘拂——这大概就是民意使然了:

你皇上要把一个血性须眉变成一个不男不女的“太监”,可在我们老百姓的心目中,这个人依然是男子汉,顶天立地、气吞山河的男子汉!

②仔细看,司马迁的塑像是稍稍有些斜的,头向北方偏着。

一种说法认为,司马迁是在遥望北方的苏武庙,因为这位在北国牧了十九年羊的汉朝使臣,和司马迁是肝胆相照的僚友。

另一种说法认为,司马迁是在遥望李陵,这位大汉名将的被迫降敌,正是司马迁罹祸的原因啊。

我是倾向于后一种说法的,我甚至觉得“李陵之祸”降临到司马迁的头上,是有某种必然性的。

不错,司马迁是一个有骨气,有血性,又才华横溢、抱负远大的文人,这样的文人在任何一个朝代,都是社会的良心。

当李陵“提步卒不满五千,深践戎马之地”,重创十万敌骑的消息传到长安时,汉武帝刘彻是笑眯眯的,公卿王侯