部编版语文五年级下册17 跳水 课课练含答案.docx

《部编版语文五年级下册17 跳水 课课练含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编版语文五年级下册17 跳水 课课练含答案.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

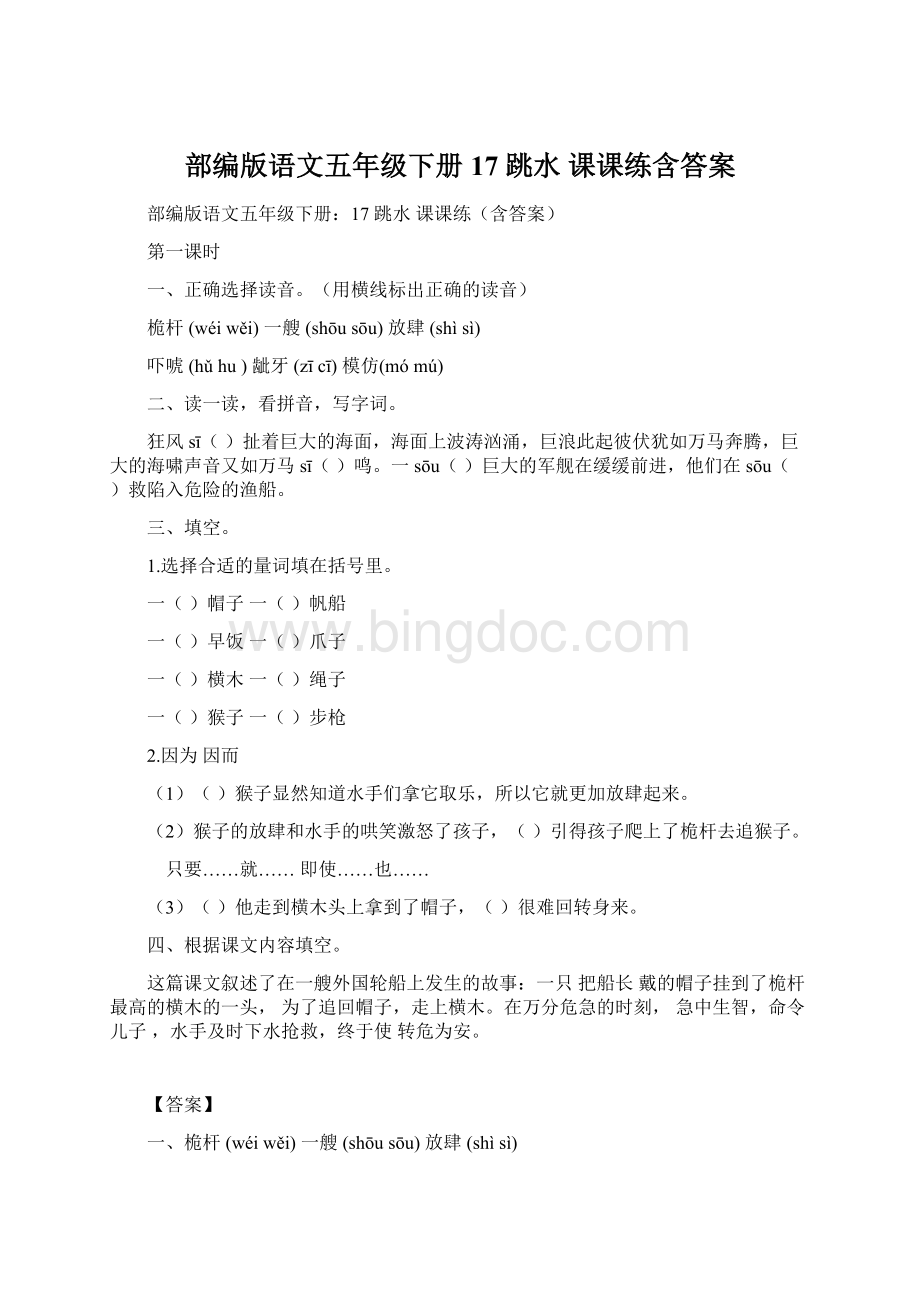

部编版语文五年级下册17跳水课课练含答案

部编版语文五年级下册:

17跳水课课练(含答案)

第一课时

一、正确选择读音。

(用横线标出正确的读音)

桅杆(wéiwěi)一艘(shōusōu)放肆(shìsì)

吓唬(hǔhu)龇牙(zīcī)模仿(mómú)

二、读一读,看拼音,写字词。

狂风sī()扯着巨大的海面,海面上波涛汹涌,巨浪此起彼伏犹如万马奔腾,巨大的海啸声音又如万马sī()鸣。

一sōu()巨大的军舰在缓缓前进,他们在sōu()救陷入危险的渔船。

三、填空。

1.选择合适的量词填在括号里。

一()帽子一()帆船

一()早饭一()爪子

一()横木一()绳子

一()猴子一()步枪

2.因为因而

(1)()猴子显然知道水手们拿它取乐,所以它就更加放肆起来。

(2)猴子的放肆和水手的哄笑激怒了孩子,()引得孩子爬上了桅杆去追猴子。

只要……就……即使……也……

(3)()他走到横木头上拿到了帽子,()很难回转身来。

四、根据课文内容填空。

这篇课文叙述了在一艘外国轮船上发生的故事:

一只把船长戴的帽子挂到了桅杆最高的横木的一头,为了追回帽子,走上横木。

在万分危急的时刻,急中生智,命令儿子,水手及时下水抢救,终于使转危为安。

【答案】

一、桅杆(wéiwěi)一艘(shōusōu)放肆(shìsì)

吓唬(hǔhu)龇牙(zīcī)模仿(mómú)

二、撕嘶艘搜

三、1.顶艘顿只根条只支

2.

(1)因为

(2)因而(3)即使……也……

四、1.猴子孩子船长跳水孩子

第二课时

一、结合课文内容填空。

()的大海()的猴子()的桅杆

()的孩子()的水手()的船长

二、填写关联词语。

1.猴子()不理,()撕得更凶了。

2.()孩子不会失足,拿到帽子,()难以回转身走回来。

3.猴子()知道大家拿它取乐,()更加放肆起来。

4.孩子()一失足,他()会跌到甲板上,摔个粉碎。

三、修改病句。

1.这一天校园里风平浪静,同学们都在树荫下看书。

2.一只大猴子果然知道大家拿它取乐,因而更加放肆起来。

3.游乐场里,小明不但不听妈妈的话,所以把小朋友打哭了。

四、阅读课文片段,完成练习。

“你逃不了!

”孩子一边追赶一边喊。

猴子还不时回过头来逗孩子生气。

爬到了桅杆的顶端,它用后脚钩住绳子,把帽子挂在最高的那根横木的一头,然后坐在桅杆的顶端,扭着身子,龇牙咧嘴做着怪样。

横木的一头离桅杆一米多。

孩子气极了,他的手放开了绳子和桅杆,张开胳膊,摇摇晃晃地走上横木去取帽子。

这时候,甲板上的水手全都吓呆了。

孩子只要一失足,直摔到甲板上就没有命了。

即使他走到横木上拿到了帽子,也难以回转身来。

有个人吓得大叫一声。

孩子听到叫声往下一望,两条腿不由得发起抖来。

1.在原文上标出孩子追赶猴子时的动词,并从中挑选三个写一句话。

2.给选段中描写水手们的相关的语句在推动情节发展的作用选择正确的答案。

(1)甲板上的水手全都吓呆了。

()

a.引出对孩子处境的危险的描写。

b.引出对船长果断行为的描写。

c.引出下文对孩子害怕心情的描写。

(2)有个人吓得大叫一声。

()

a.水手的大叫惊动了船舱里的船长。

b.水手的大叫使孩子意识到自己出境的危险。

c.水手的大叫把猴子吓跑了。

【答案】

一、风平浪静的大海,放肆的猴子,高高的桅杆,哭笑不得的孩子,勇敢的水手,沉着的船长

二、1.不但......还2.即使......也3.显然......因而4.只要......就

三、1.这一天校园里非常安静,同学们都在树荫下看书。

2.一只大猴子显然知道大家拿它取乐,因而更加放肆起来。

3.游乐场里,小明不但不听妈妈的话,还把小朋友打哭了。

4.桅杆顶端只有孤零零的一根横木,即使他走到横木上拿到了帽子,也难以回转身来。

5.我心惊胆战地走在摇摇晃晃的索桥上。

四、1.追赶喊放开张开走取望

示例:

妈妈一边追赶走出家门的小明,一边大喊:

“天气不好,你带雨伞了吗?

”小明停住脚步,望了一眼黑沉沉的天空,转身回家去了雨伞,急匆匆地向学校走去。

2.

(1)a

(2)b

二、五年级语文阅读理解训练

2.阅读下文,回答问题。

后园中有一棵玫瑰,一到五月就开花的,一直开到六月。

花朵和酱油碟那么大。

开得很茂盛,满树都是,因为花香,招来了很多的蜂子。

“嗡嗡”地在玫瑰树那儿闹着。

别的一切都玩厌了的时候,我就想起来去摘玫瑰花,摘了一大堆,把草帽脱下来用帽兜子盛着。

在摘那花的时候,有两种恐惧,一种是怕蜂子刺人,另一种是怕玫瑰的刺刺手。

好不容易摘了一大堆,摘完了可又不知道做什么了。

忽然异想天开,这花若给祖父戴起来该多好看。

祖父蹲在地上拔草,我就给他戴花。

祖父只知道我是在捉弄他的帽子,而不知道我到底在干什么。

我把他的草帽给他插了一圈的花,红彤彤的二三十朵。

我一边插一边笑,当我听到祖父说:

“今天春天雨水大,咱们这棵玫瑰开得这么香。

二里路也怕闻得到的。

”就把我笑得哆嗦起来。

我几乎没有支持的能力再插上去。

等我插完了,祖父还是不晓得。

他还照样地拔着垄上的草。

我跑得很远地站着,我不敢往祖父那边看,一看就想笑。

所以我借机进屋去找一点吃的来,还没等我回到园中,祖父也进屋来了。

那满头红彤彤的花朵,一进来就被祖母看见了。

她看见什么也没说,就大笑了起来。

父亲、母亲也笑了起来,而我笑得最厉害,我在炕上打着滚笑。

祖父把帽子摘下来一看,原来那玫瑰的香并不是因为今年春天雨水大的缘故,而是那花就顶在他的头上。

他把帽子放下,笑了十多分钟还停不住,过一会想起来,又笑了。

祖父刚有点忘记了,我就在旁边提前说:

“爷爷……今年春天雨水大呀……”

一提起,祖父的笑就来了。

于是我又在炕上打起滚来。

就这样,一天一天的,祖父,后园,我,这三样是一样也不可缺少的了。

刮了风,下了雨,祖父不知怎样,在我却是非常寂寞的了。

去没去处,玩没玩的,觉得这一天不知有多少日子那么长。

(1)解释词语。

异想天开:

________。

(2)写出下列词语的近义词。

缘故________ 茂盛________ 捉弄________ 恐惧________ 照样________

(3)文中多处写到了“笑”,使人感到了主人公的快乐。

你能写出几个表示笑的词语吗?

(4)“就这样,一天一天的,祖父,后园,我,这三样是一样也不可缺少的了。

”这句话是什么意思?

表达了作者怎样的思想感情?

【答案】

(1)比喻凭空的、根本没有的事情。

指想法很不切实际,非常奇怪

(2)缘由;旺盛;调戏;害怕;依旧

(3)开怀大笑、憨笑、嬉皮笑脸

(4)这句话写出了“我”和祖父的深厚感情,“我”离不开他,他也离不开“我”,祖孙俩都喜欢家里的后园,都喜欢在园子里劳动和玩耍。

表达了作者对童年生活的怀念和对祖父的思念之情。

【解析】【分析】【分析】

(1)词语理解的考查。

认真阅读短文,联系上下文,正确理解词义。

(2)反义词,是指词汇意义相反的词语,解答本题,要理解词语的意思,然后写出所给词语的反义词。

答案合理即可,不唯一。

缘故:

原故;原因;理由;根据;缘由。

茂盛:

形容草木长得茂盛繁密。

捉弄:

戏弄,使人为难。

恐惧:

惊慌害怕,惶惶不安。

(3)本题考查分类掌握成语的能力。

只要平时注意积累和识记,做起来就不难。

书写时注意同音字、形近字的区别,要依据词语的意思来记忆。

(4)把握思想感情,解答本题应根据对课文内容的整体感知与理解,结合着具体语句分析作答。

故答案为:

(1)比喻凭空的、根本没有的事情。

指想法很不切实际,非常奇怪

(2)缘由、旺盛、调戏、害怕、依旧(3)开怀大笑、憨笑、嬉皮笑脸(4)这句话写出了“我”和祖父的深厚感情,“我”离不开他,他也离不开“我”,祖孙俩都喜欢家里的后园,都喜欢在园子里劳动和玩耍。

表达了作者对童年生活的怀念和对祖父的思念之情。

【点评】

(1)本题考查学生对重点词语的理解。

熟读课文,可结合语境理解词义。

(2)主要测试学生对反义词的理解,理解了词义,写出反义词就容易了。

平时注意多积累,增加词汇量。

(3)本题考查学生对语文知识的积累。

平时一定要对一些文中的、课外阅读中的词语、句子多做一些摘抄、积累,分类整理,加强背诵,此题会迎刃而解。

(4)本题考查鉴赏作者思想感情的能力。

3.课外阅读。

竹子

竹子是极平凡的,然而,竹子和人们的生活息息相关。

青青翠竹,全身是宝。

竹竿既是建筑的材料,又是造纸的原料。

竹皮可编织竹器;竹沥和竹茹可供药用;竹笋味道鲜美,助消化,防便秘。

翠竹真不愧是“绿色的宝矿”。

我赞美竹子的无私奉献精神,但更欣赏竹子那种顽强不屈的品格,当春风还没有融尽残冬的余寒时,新笋就悄悄地在地下舒展身子。

春雨一过,它就像一把利剑穿过顽石,刺破土层,脱去层层笋衣,披上一身绿装,直插云天。

暑尽冬来,迎风斗寒,经霜而不凋,历四时而常茂,充分显示了竹子不畏困难、不惧压力的强大生命力,这是一种人们看不见而确实存在的品格。

自古以来,它和松、梅被人们誉为“岁寒三友”,历来竞相为诗人所题咏,为画家所描绘,为艺术家所雕刻,为游人所向往。

我想,竹子的品格体现的不正是我们中华民族自强不息、不屈不挠的民族精神吗?

我们每个人需要的不也是这种精神吗?

(1)作者从________、________、________、________、________的用途出发,表现了“青青翠竹,全身是宝”。

(2)短文重点写了竹子不畏困难、不惧压力的强大生命力。

请你用波浪线画出表现竹子生命力顽强的语句;用横线画出作者由竹子引发联想的语句。

(3)短文在写法上同《白杨》一课相似,都是________的文章。

(4)“息”字的解释有:

A.呼吸时进出的气。

B.停止。

C.消息。

D.利钱;利息。

短文中的“息息相关”的“息”应选________解释;“自强不息”的“息”应选__________解释。

(5)将文中画双横线的句子改成陈述句。

(6)下面说法是否正确,请判断。

①这段文字写了竹子的用途和品格。

________

②“岁寒三友”指的是竹、松、菊。

________

③短文把翠竹比作绿色的宝矿,用来说明竹子全身都是宝,用途非常广泛。

________

【答案】

(1)竹竿;竹皮;竹沥;竹茹;竹笋

(2)春雨一过……确实存在的品格|我想……是这种精神吗?

(3)借物喻人

(4)A;B

(5)我想,竹子的品格体现的正是我们中华民族自强不息、不屈不挠的民族精神。

(6)正确;错误;正确

【解析】【分析】

(1)考查对课文内容的理解能力。

解答时要带着问题细读课文整体感知文章内容,就能从第二自然段中找到答案。

(2)联想是由一个事物想到另一个事物的心理过程,是在原有知识、信息的基础上重新创造出一个新形象。

(3)短文在写法上同《白杨》一课相似,都是借物喻人的文章。

(4)这是一道“一字多义”的练习题。

同一个词在不同的语言环境中可以表达不同的意思,要把字放在语境中去理解。

(5)反问句改为陈述句的方法如下:

第一步:

问号改为句号;第二步:

删掉疑问词比如:

“难道…吗?

”和“怎能……呢?

”等。

第三步:

否定改为肯定,肯定改为否定。

(6)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细阅读短文内容,比较判断正误。

①正确;②错误;“岁寒三友”指的是竹、松、梅。

③正确

故答案为:

⑴竹竿;竹皮;竹沥;竹茹;竹笋;⑵春雨一过……确实存在的品格;我想……是这种精神吗?

⑶借物喻人⑷A;B;⑸我想,竹子的品格体现的正是我们中华民族自强不息、不屈不挠的民族精神。

⑹①正确;②错误;③正确

【点评】

(1)此题考查在理解课文的基础上筛选相关信息的能力。

(2)此题主要考查对联想的把握能力。

(3)此题主要考查对借物喻人写法的把握能力。

(4)一字多义是一种语言现象,正确理解词语的语境意义需要在积累的基础上仔细揣摩。

(5)掌握反问句改陈述句方法,平时多练,培养语言表达能力。

(6)此题考查学生对短文内容、和文化常识的掌握的能力,平时一定要认真理解并加以识记。

4.阅读下文,回答问题

第二次冒险

退休教授安道特是一个言语不多的人,然而谈到他1944年春的那回遭遇,就会激动得滔滔不绝,我们也会听得入迷。

那是在大规模反攻的前夜。

盟军向德军控制的法国诺曼底地区空投了伞兵,安道特就是其中之一,不幸,他在远离预定地点好几英里的地方着陆。

那时候差不多天亮了,那些记熟了的标志,他一个也没有找到,也见不到自己的伙伴。

他懂得,必须马上找地方隐蔽起来。

在熹微晨光里,他看见不远处有一栋小小的、红色屋顶的农家住宅。

他不知道住在里边的人是亲盟国的呢,还是亲德国的,但是总得碰碰运气。

他朝那住宅奔去,一边温习着出发前刚学会的几句法语。

听到敲门声,一个年约三十岁的法国人——她长得并不漂亮,但是眼光善良而镇定——开了门。

她的丈夫和三个幼小的孩子坐在饭桌旁边,惊异地盯着他。

“我是一个美国兵。

”伞兵说,“你愿意把我藏起来吗?

”

“赶快,你得赶快!

”做丈夫的说着,把这个美国人推进壁炉边的一个大碗橱里,“砰”的一声关上了橱门。

几分钟后,六个德军冲锋队员闯了进来。

他们已经看到了这个伞兵的降落。

这是附近惟一的房子。

他们搜查得很彻底。

转眼之间就把这个伞兵从碗橱里拖了出来。

无须履行手续,德国人依照惯例,把女主人的丈夫当场枪毙了。

女主人和孩子放声大哭起来。

如何处置俘虏安道特,德国兵却有一场争议。

由于谁也说服不了谁,只得暂时把他推进一间棚屋里,把门插上了。

这间棚屋里,有个小小的窗口,窗外是田野,越过田野就是树林。

安道特蜷身挤出窗口,奔向树林。

从当时的情况来看,逃跑几乎是没有希望的。

他刚跑进树林,就听到周围追兵的嚷声。

他们有条不紊地搜索着。

抓住他只不过是时间问题。

但伞兵没有失望。

他一回头又奔进田野,穿过院子。

院子里还躺着被害者的尸体。

这个美国兵再次敲响了他们家的门。

女主人很快出来了,她脸色苍白,泪流满面,惊奇地注视着这个美国青年的眼睛。

他刚才的到来,使她失去了丈夫,使孩子们失去了父亲。

“快!

”她毫不迟疑地送他回壁炉边的碗橱里。

德国冲锋队员没有来这个农家搜查。

(1)填空。

①安道特的“那回遭遇”发生的时间是________,地点在________。

②第2自然段中的“那时候”是指________。

(2)“言语不多”的安道特谈及1944年春的“那回遭遇”为什么会滔滔不绝?

(3)女主人是一个怎样的人?

请用3~4个词语来概括。

(4)安道特的“第一次冒险”是指什么?

(5)从安道特和女主人两方面写出“第二次冒险”的含义。

【答案】

(1)1944年春

;法国诺曼底地区

;在大规模反攻的前夜

(2)法国人民的大无畏牺牲精神使他深深感动。

(3)善良、镇定、勇敢、坚强

(4)安道特不知道要去躲藏的农家里住的是敌人还是朋友,他要去碰碰运气。

(5)安道特方面:

女主人的丈夫为救他已被德军杀害,不知道女主人是否再愿意救他。

女主人方面:

如果德军再次发现安道特藏在家中,她和孩子也会被德军杀害。

【解析】【分析】

(1)①考查筛选相关信息。

解答时细读课文整体感知课文内容,从中找出答案即可。

②这是考查指代性词语指代的内容。

感知文本内容,从文章中提炼和概括信息,结合语言环境,联系上下文,找出称代性词语指代的内容。

一般指的就是代词前面的那句话,找最近的一句话。

(2)考查对课文内容的理解,联系课文内容可知,“言语不多”的安道特谈及1944年春的“那回遭遇”会滔滔不绝,那是法国人民的大无畏牺牲精神使他深深感动。

(3)评价人物形象要根据文中故事情节以及人物的言行举止具体分析。

(4)考查筛选相关信息并加以概括。

解答时要整体感知文章内容,用简洁的语言概括出来即可。

(5)考查“第二次冒险”的含义:

撇开表面意思;找到在文章中的深层的意思。

依据课文内容可知,安道特方面:

女主人的丈夫为救他已被德军杀害,不知道女主人是否再愿意救他。

女主人方面:

如果德军再次发现安道特藏在家中,她和孩子也会被德军杀害。

【点评】

(1)①此题考查筛选相关信息的能力。

②此题考查对指代性词语指代的内容的把握。

(2)此题考查对课文内容的理解。

(3)本题考查评价人物形象。

(4)考查筛选相关信息并加以概括。

(5)此题考查“第二次冒险”的含义。

5.阅读短文,回答问题

人间第一爱

季羡林

大千世界爱有多端,但是最纯真、最无私、最无要求回报之心,几乎近于本能的爱,就是母爱。

古今中外谈到母亲的文章,不胜枚举。

我为什么只信“古今”而不讲“中外”呢?

因为在这一方面,中外是不相同的。

谈到母亲,或回忆母亲的文章虽然很多,可是我在汗牛充栋的中国的古今典籍中,从来还没有见到哪一个文人学士把这方面的文章搜集在一起供人们阅读的。

我们不得不承认这是一件极大的憾事。

在年高德劭①为众人尊敬的钟敬文先生的启迪下,邓九平和他的友人们,付出很大的劳动和很多的时间,广闻博采,搜集现当代数百位作家、学者、艺术家回忆母亲的文章,这种异想天开有如张骞凿空之盛举,完全弥补了上面提到的憾事。

他们给学术界立了一大功,将会受到中国学术界以及一般人民的欢迎,这是毫无问题的。

谈母亲的文章有什么重要的价值和意义呢?

每个人一生下来,受到人间的第一爱就是母爱,告诉他(她)人间并不是凄清而是充满了温暖,充满了温暖的母爱。

但是人间毕竟不总是充满了温暖的,人前进的道路上也并不总是铺满了玫瑰花。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

”遇到欢的时候,你会情不自禁地想要分给母亲一份:

遇到悲的时候,你只要一想到母亲,你就会立即喜上心头,化悲为喜,又抖擞精神,抬起头来,勇敢地冲向人生的前程。

我曾经有一个说法:

“回忆能净化人的灵魂。

”我至今还坚持此说。

你可以回忆你的老师,回忆你的朋友,回忆你的所有亲爱者,所有这一切回忆都能带给你甜蜜和温馨,甜蜜和温馨不正是净化和抚慰你的灵魂的醍醐②吗?

但是,对母亲的回忆又岂是对老师和朋友等的回忆所能媲美的呢?

我是一个从小就失去母亲的人。

这是我心中最大的创伤,虽起华佗或岐伯于地下,也是无法治合愈我这个创伤的。

我一生走遍在半个地球,不管到了什么地方,也是不管是花前月下,只要想到我那可怜的母亲,眼泪便立即潸潸涌出。

一直到了今天,我已是望九之年,还常有夜里梦见母亲哭着醒来的情况。

嗟乎!

此生已矣,我又不相信来生,奈之何哉!

《韩诗外传》上说:

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待③。

”这是古今同恨的事。

惟愿读这一套书的读者们,仔细玩味每一篇文章中所蕴涵的意义,考虑一下自己对待父母的情况,再背诵一下盂郊那一首有名的诗:

“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

”

读者如能做出应有的结论,庶④不致辜负这一套珍贵的《新绿文丛》的期望。

注:

①德劭(sh4o):

品德美好。

②醍醐(t0hú):

古时从牛奶中提炼出的精华。

③子欲养而亲不待:

子女想要奉养父母而父母却过早地离开了人世。

④遮(sh)):

几乎,差不多。

(1)本文称母爱为“人间第一爱”是因为________(用原文回答)

(2)第二段末句“我们不得不承认这是一件极大的憾事”中“这”指代的是________。

(3)文章四五段阐述了谈母亲或回忆母亲的文章的价值和意义,不符合文段意思的是哪几项,有几项选几项( )

A. 可以知道人间并不凄清而是充满了温暖。

B. 想起母亲,眼泪便立即潸潸涌出,甚至在睡梦里哭醒。

C. 即使华佗或岐伯也无法医治“我”心中的创伤。

D. 可以获得甜蜜和温馨,净化和抚慰自己的灵魂。

E. 在悲伤的时候,会化悲为喜,抖擞精神,勇敢地冲向人生的前程。

(4)《韩诗外传》上说:

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”这是古今同恨的事。

这句话中的“恨”是什么意思?

为什么说“子欲养而亲不待”是“古今同恨的事”?

(5)文章段末说:

“读者如能做出应有的结论”其中“应有的结论”应当是________。

【答案】

(1)最纯真、最无私、最无要求回报之心、几乎近于本能的爱

(2)哪一个文人学士把这方面的文章搜集在一起供人们阅读的

(3)B,C

(4)遗憾;母亲离开人间,使自己报答母亲的愿望成为终生的遗憾。

(5)感受母爱,敬重、报答母爱,从母爱中汲取力量。

【解析】【分析】

(1)考查筛选信息。

此题带着问题细读课文就能从短文中找到答案。

(2)这是考查指代性词语指代的内容。

感知文本内容,从文章中提炼和概括信息,结合语言环境,联系上下文,找出称代性词语指代的内容。

一般指的就是代词前面的那句话,找最近的一句话。

有时要注意可能不是整句话,而是其中的一部分。

(3)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细回顾作品有关情节,比较判断正误。

依据课文内容可知,ADE正确,BC错误。

(4)考查对名句的理解。

:

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”这是古今同恨的事。

这句话中的“恨”是遗憾。

说“子欲养而亲不待”是“古今同恨的事”,因为母亲离开人间,使自己报答母亲的愿望成为终生的遗憾。

(5)考查对句子的理解。

应结合课文呢哦荣来理解,“读者如能做出应有的结论”其中“应有的结论”应当是感受母爱,敬重、报答母爱,从母爱中汲取力量。

【点评】

(1)此题考查筛选信息的能力。

(2)此题考查对指代性词语指代的内容的把握能力。

(3)此题考查学生对作品内容的掌握的能力。

(4)此题考查对名句的理解能力。

(5)此题考查对句子的理解能力。

6.

默读父亲

①我是父亲最小的儿子。

“爹疼满崽”这句话便成了父亲爱的天平向我倾斜时搪塞哥哥姐姐们的托词了。

在我10岁那年,我生病躺在了县城的病床上,我突发奇想地让父亲给我买冰棍吃。

父亲拗不过我,便只好去了。

那时候冬天吃冰棍的人极少,大街上已找不见卖冰棍的人。

整个县城只有一家冰厂还卖冰棍,冰厂离医院足足有一华里地,父亲找不到单车,便步行着去。

一时半晌,父亲气喘吁吁满头大汗跑回来,一进屋,便忙不迭解开衣襟,从怀里掏出一根融化了一大半的冰棍,塞给我,嘴里却喃喃地说道:

“怎么会化了呢?

见人家卖冰棍的都用棉被裹着的呢!

”

②初二那年,我的作文得了全省中学生作文竞赛一等奖,这在小镇上可是开天辟地头一遭的事儿。

学校为此专门召开颁奖会,还特地通知父母届时一起荣光荣光;等到参加颁奖会的那天,父亲一大早便张罗开了,还特地找出不常穿的一件中山装给穿上。

可当父亲已跨出家门临上路时,任性而虚荣的我却天大地扫了父亲的兴:

“爸,有妈跟我去就成了,你就别去了。

”父亲充满喜悦的脸一下子凝固了。

那表情就像小孩子欢欢喜喜跟着大人去看电影却被拦在了门外一般张皇而又绝望。

迎着爸妈投放给我的疑惑的眼神,我好一阵不说话,只是任性地待在家里不出门。

父亲犹疑思忖了半刻,用极尽坦然却终究掩饰不住的有些颤抖的声音说:

“爸这就不去了。

”父亲已经破译出了我心底的秘密:

我是嫌看似木讷、敦厚且瘦黑而显苍老的父亲丢我的人啊!

看着父亲颓然地回到屋里,我这才放心地和妈妈兴高采烈地去了学校。

可是,颁奖大会完毕后,却有一个同学告诉我:

你和你妈风风光光地坐在讲台上接受校领导授奖和全校师生羡慕的眼光时,你爸却躲在学校操场一隅的一棵大树下,自始至终注视这一切呢!

顿时,我木然,心里漫上一阵痛楚……

③父亲最让我感动的是我17岁初入大学