全国通用版版高考语文一轮复习专题五文言文阅读与名篇名句默写第4讲型研究概括分析题.docx

《全国通用版版高考语文一轮复习专题五文言文阅读与名篇名句默写第4讲型研究概括分析题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国通用版版高考语文一轮复习专题五文言文阅读与名篇名句默写第4讲型研究概括分析题.docx(36页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

全国通用版版高考语文一轮复习专题五文言文阅读与名篇名句默写第4讲型研究概括分析题

第4讲 题型研究——概括分析题

分析综合题是高考文言文阅读的必考题,高考往往采用客观选择题(四选一)的形式,全国卷的题干术语往往是“概括与分析”,且往往从人物、地点、时间、词义、关系、依据与结论等6个角度进行设误,以考查对文意的综合理解等,这是近年来全国卷持续考查的成熟题型。

一、分层切片巧比对——如何比

因为选项命制的特点采用“概括+分析”的形式,常常是先对人物进行概括,然后再举事例印证分析,且往往是概括“无错”、分析“有瑕”,故应先比“分析”,再析“概括”,重点关注分析印证部分。

选项“分析”部分文字较多,信息量较大,往往是文中多处文句的综合,因此应将“分析”部分切片,层层比对,便于化整为零,逐一攻破。

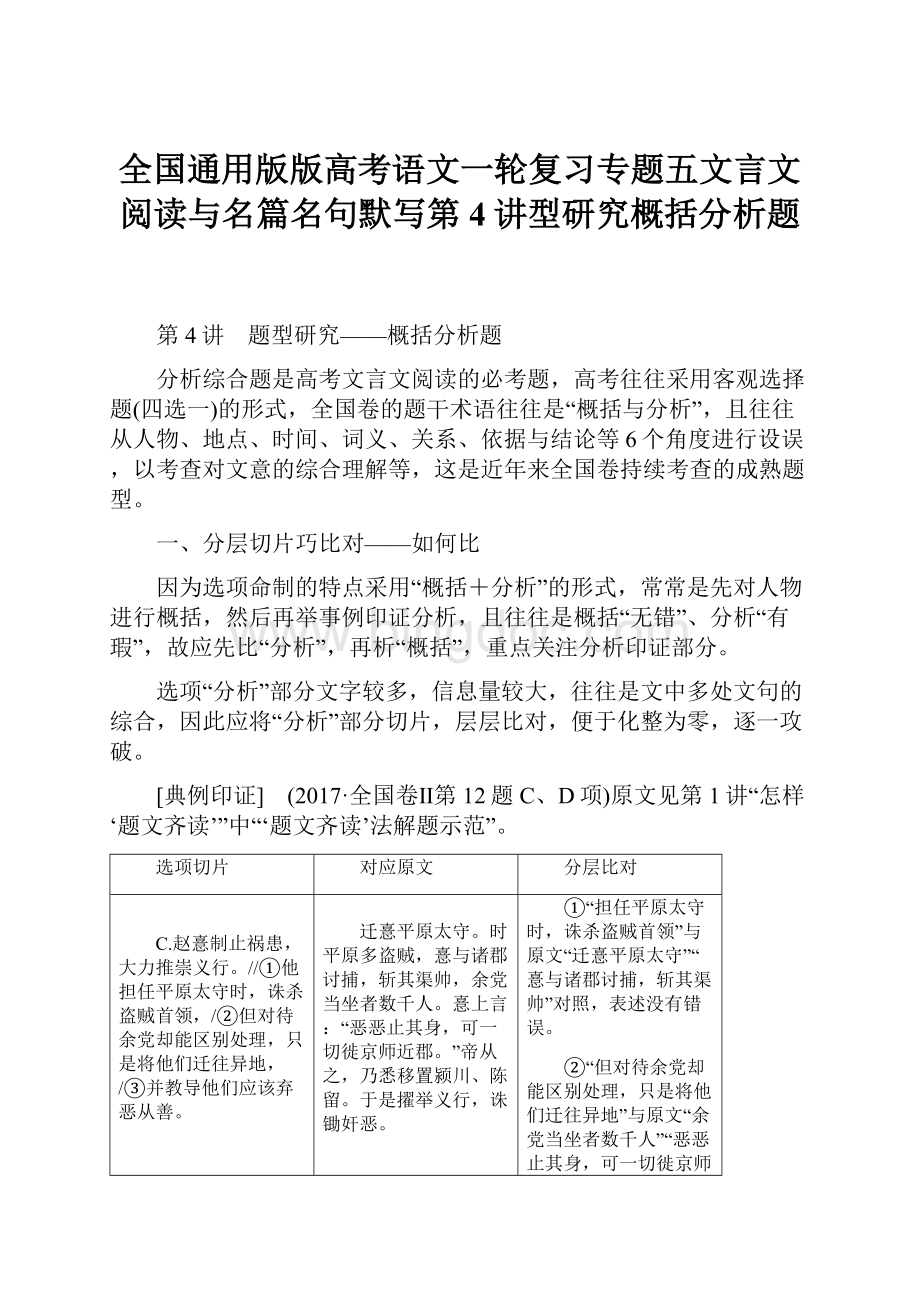

[典例印证] (2017·全国卷Ⅱ第12题C、D项)原文见第1讲“怎样‘题文齐读’”中“‘题文齐读’法解题示范”。

选项切片

对应原文

分层比对

C.赵憙制止祸患,大力推崇义行。

//①他担任平原太守时,诛杀盗贼首领,/②但对待余党却能区别处理,只是将他们迁往异地,/③并教导他们应该弃恶从善。

迁憙平原太守。

时平原多盗贼,憙与诸郡讨捕,斩其渠帅,余党当坐者数千人。

憙上言:

“恶恶止其身,可一切徙京师近郡。

”帝从之,乃悉移置颍川、陈留。

于是擢举义行,诛锄奸恶。

①“担任平原太守时,诛杀盗贼首领”与原文“迁憙平原太守”“憙与诸郡讨捕,斩其渠帅”对照,表述没有错误。

②“但对待余党却能区别处理,只是将他们迁往异地”与原文“余党当坐者数千人”“恶恶止其身,可一切徙京师近郡”“帝从之,乃悉移置颍川、陈留”对照,意思没有改变,表述正确。

③“并教导他们应该弃恶从善”与原文对照,原文无法找到与此表述对应的语句,故属于无中生有。

且将盗贼余党“迁往异地”的不是“赵憙”,而是“皇上”,属于张冠李戴。

通过以上切片分析,分析部分③已经存在错误。

故本项错误。

D.赵憙忠于职守,身后深享哀荣。

//①他官拜太尉时,南单于称臣,乌桓等来朝,/②于是受命对边事作长久规划。

/③他患病去世期间,皇上亲自前往慰问吊唁。

拜太尉,赐爵关内侯。

时南单于称臣,乌桓、鲜卑并来入朝,帝令憙典边事,思为久长规。

建初五年,憙疾病,帝亲幸视。

及薨,车驾往临吊。

①“他官拜太尉时,南单于称臣,乌桓等来朝”与原文“拜太尉”“时南单于称臣,乌桓、鲜卑并来入朝”对照,表述正确。

②“于是受命对边事作长久规划”与原文“帝令憙典边事,思为久长规”对照,意思没有改变,表述无误。

③“他患病去世期间,皇上亲自前往慰问吊唁”与原文“憙疾病,帝亲幸视。

及薨,车驾往临吊”对照,符合原文意思,表述正确。

通过以上切片分析,分析部分不存在错误,再审视分析部分与概括部分,分析部分恰恰印证了概括部分的“赵憙忠于职守,身后深享哀荣”。

故本项正确。

二、5大角度比对准——比什么

比对人物

命题

设误

误解形象

把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解。

张冠李戴

即把甲人物所为说成是乙人物所为,或者把甲事件结果说成是乙事件结果。

比对方法

要围绕“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事,有什么样的品质”比对,要着重比对选项在这几方面的表述与原文是否一致。

[应用体验]

1.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项概括分析是否有误。

[原文] (2016·全国卷Ⅰ)契丹纵人渔界河,又数通盐舟,吏不敢禁,皆谓:

与之校,且生事。

公亮言:

“萌芽不禁,后将奈何?

雄州赵滋勇而有谋,可任也。

”使谕以指意,边害讫息。

[选项C] 曾公亮防患未然,止息边地事端。

契丹违约在界河捕鱼运盐,他认为萌芽不禁终将酿成大祸,派使者偕同雄州赵滋前往调解,边地双方得以相安无事。

答:

分析:

从张冠李戴的角度设误,文意是契丹人在界河捕鱼运盐,官吏们怕生事,曾公亮认为赵滋有勇有谋,并举荐给朝廷。

派遣使者下达旨意,应该是皇上派遣赵滋去契丹传达旨意,并非曾公亮“派使者偕同雄州赵滋前往”。

故C项与原文内容不符。

[参考译文]

契丹指使人在界河捕鱼,又多次开通盐船,官吏不敢禁止,都说:

和他们较量,将要生事。

曾公亮说:

“刚开始时不禁止,以后将怎么办呢?

雄州赵滋勇敢有计谋,能够胜任。

”派赵滋前去告谕旨意,边境祸害终于平息了。

2.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项概括分析是否有误。

[原文] 太宗尝与苏易简论唐世文人,叹时无李白。

易简曰:

“今进士钱易,为歌诗殆不下白。

”太宗惊喜曰:

“诚然,吾当自布衣召置翰林。

”值盗起剑南,遂寝。

真宗在东宫,图山水扇,会易作歌,赏爱之。

易再举进士,就开封府试第二。

自谓当第一,为有司所屈,乃上书言试《朽索之驭六马赋》,意涉讥讽。

真宗恶其无行,降第三。

明年,第二人中第,补濠州团练推官。

[选项B] 钱易刚正不阿,敢于陈述己见。

他认为在第二次科举中自己没有获得第一名,是有关人员压制所致,故上疏直言进谏,真宗对此非常反感。

答:

分析:

从误解形象角度设误,“故上疏直言进谏”对人物性格的概括与原文不符,原文为“为有司所屈,乃上书言试《朽索之驭六马赋》,意涉讥讽”,也就是说,钱易认为自己没有获得第一名,是被主考官压制所致,所以上书了一篇《朽索之驭六马赋》议论考试,含有讥讽味道,并非“直言进谏”,造成对人物性格的理解错误,故B项不正确。

[参考译文]

宋太宗曾同苏易简一起讨论唐代文人,太宗遗憾当世没有产生像李白这样的才子。

苏易简说:

“当今进士钱易,创作的歌、诗大概不在李白之下。

”太宗惊喜地说:

“如果真是这样,我就把他从平民直接提升为翰林。

”正碰上剑南盗贼兴起,这事就被搁下了。

宋真宗当太子时,画山水扇,恰巧碰上钱易作歌,览后对他非常欣赏。

钱易再次考进士,终于考取了,录为开封府第二名。

他自认为应当是第一,只因被主考官压制了才落得第二,于是上书了一篇《朽索之驭六马赋》议论考试,含有讥讽味道。

真宗很讨厌他的这种品行,降他为第三名。

一年后,以第二名中第,任为濠州团练推官。

比对时间、地点

命题

设误

时序颠倒

概括人物的典型事件时,命题者故意将事情发生的时间顺序颠倒。

空间错位

把不同空间地点的事件糅合起来表述,故意在地点方面颠倒位置关系。

比对

方法

分析时要特别注意选项中人物行为、事件发生的时间、地点的词语,并与原文比对,厘清人物在何时、何地做了何事。

[应用体验]

3.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项概括分析是否有误。

[原文] (2015·全国卷Ⅱ)十二年,驾幸江都,护儿谏曰:

“陛下兴军旅,百姓易咨怨。

车驾游幸,深恐非宜。

伏愿驻驾洛阳,与时休息。

陛下今幸江都,是臣衣锦之地,臣荷恩深重,不敢专为身谋。

”帝闻之,厉色而起,数日不得见。

后怒解,方被引入,谓曰:

“公意乃尔,朕复何望!

”护儿因不敢言。

及宇文化及构逆,深忌之。

是日旦将朝,见执。

护儿曰:

“陛下今何在?

”左右曰:

“今被执矣。

”护儿叹曰:

“吾备位大臣,荷国重任,不能肃清凶逆,遂令王室至此,抱恨泉壤,知复何言!

”乃遇害。

[选项C] 来护儿直言劝谏,后被奸人杀害。

他谏请炀帝停驾洛阳,不再远游江都,引发炀帝大怒,以致宇文化及杀害他时,炀帝也没有设法保护。

答:

分析:

从时序颠倒的角度设误,考查对文章内容的把握。

选项“以致宇文化及杀害他时,炀帝也没有设法保护”错,原文中“是日旦将朝,见执。

护儿曰:

‘陛下今何在?

’左右曰:

‘今被执矣。

’护儿叹曰:

‘吾备位大臣,荷国重任,不能肃清凶逆,遂令王室至此,抱恨泉壤,知复何言!

’乃遇害”,由此清楚宇文化及杀害来护儿时,炀帝也被捉拿了,两个事件中“隋炀帝被捉拿”的时间在来护儿遇害之前,故意设置事件时间顺序上的颠倒错乱。

因此,C项表述错误。

[参考译文]

十二年,隋炀帝出游江都,来护儿进谏说:

“陛下兴起战事,易于引起百姓叹息怨恨。

如今又要外出巡游,我很担心不合适。

我希望陛下暂时停留在洛阳,休息一段时间。

陛下如今去江都,是我衣锦还乡的地方,我受恩深重,不敢只为自己着想。

”隋炀帝听了,生气地变了脸色并站了起来,几天都没有让来护儿觐见。

后来隋炀帝怒气缓解,来护儿才被引入觐见,隋炀帝对来护儿说:

“你的心意竟然如此,朕还有什么指望呢?

”来护儿于是不敢说话。

等到宇文化及谋叛时,对来护儿非常忌惮。

那天早上来护儿将去上朝的时候,被叛贼捉拿。

来护儿说:

“陛下现在在哪里?

”旁边的人说:

“如今被拿下了。

”来护儿叹息说:

“我身为大臣,担负国家重任,不能清除凶恶悖逆之人,终致朝廷落到如此地步,我只能抱憾于黄泉之下,还能再说什么呢!

”于是被杀害了。

4.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项概括分析是否有误。

[原文] (2017·全国卷Ⅲ)契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将(许将)。

将入对曰:

“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。

万一北人言及代州事,不有以折之,则伤国体。

”遂命将诣枢密院阅文书。

及至北境,居人跨屋栋聚观,曰:

“看南朝状元。

”及肄射,将先破的。

契丹使萧禧馆客,禧果以代州为问,将随问随答。

禧又曰:

“界渠未定,顾和好体重,吾且往大国分画矣。

”将曰:

“此事,申饬边臣岂不可,何以使为?

”禧惭不能对。

归报,神宗善之。

[选项A] 许将初至北境,尽灭契丹威风。

他入仕不久,取代岁聘使前往代州,契丹想要宋朝割让代州,蓄意挑衅。

他坚决予以反击,使对方未占得便宜而返回。

答:

分析:

从空间错位角度设误,选项为“取代岁聘使前往代州”,原文中为“及至北境”,所以前去谈判的地点不是在“代州”,而是在契丹境内。

[参考译文]

契丹发兵二十万逼近代州,派遣使者要求(割让)代州的土地,本该今年朝见天子的使者不敢去,就命许将去。

许将入朝对答说:

“我充任侍从的职位,朝廷的重要决议不能不知道。

万一契丹人谈到代州的事情,没有话来驳斥他们,就会有失国家大体。

”于是命许将到枢密院查阅文书。

等到了契丹境内,当地居民骑在房梁上一起观看,说:

“看看宋朝的状元。

”等到(和契丹人)练习射箭时,许将先射中。

契丹派萧禧作陪客,萧禧果然拿代州之事来提问,许将随问随答。

萧禧又说:

“界线没有定下来,两国以和好为重,我将到贵国去进行划分。

”许将说:

“这件事,指示边地官员办理不就行了,要派使者做什么呢?

”萧禧羞惭不能回答。

(许将)回来禀告,神宗称赞他。

比对关键词语

命题

设误

曲解文意

故意曲解文中某一关键词语的意义,从而制造干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要陷阱。

归纳不全

概括主要信息不完整,故意遗漏关于人物、事件、观点等方面的内容。

比对方法

要细心辨析选项中对人物的分析、文本道理的阐述等有无夸大、歪曲或偷换概念的现象,要注意比对选项转述时是否漏掉了某个起关键作用的词语。

[应用体验]

5.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项分析概括是否有误。

[原文] (2016·全国卷Ⅱ)出按河南。

岁大饥,人相食。

副使崔应麟见民啖泽中雁矢,囊示登云,登云即进之于朝。

帝立遣寺丞锺化民赍帑金振之。

[选项D] 陈登云关心百姓,奏请救助灾区。

在他巡视河南期间,当地年成歉收,百姓相食,他向朝廷呈告灾情,皇上当即派遣寺丞锺化民筹措钱款赈济灾民。

答:

分析:

从曲解文义角度设误,原文中说“帝立遣寺丞锺化民赍帑金振之”,此处的“赍”是“赏赐、给予”的意思,选项说“皇上当即派遣寺丞锺化民筹措钱款赈济灾民”,把关键词“赍”的意思理解错了,说成“筹措”。

故D项与原文内容不符。

[参考译文]

外出巡视河南。

那年发生大饥荒,人相互吞食。

副使崔应麟看见百姓吃湖中的雁屎,便装入袋中给陈登云看,陈登云便送到朝廷。

皇上立即派遣寺丞锺化民分发库银赈济百姓。

6.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项概括分析是否有误。

[原文] (2014·安徽高考)(指传主朱筠)为学使时,遇教官诸生贤者,亲若同辈,劝人为学先识字,语意殷勤,去而人爱思之。

[选项D] 朱筠致力文教,奖掖后进。

他督学地方,尊崇先贤,引领学风;对寒门才俊极口称善,待门下学子亲若同辈。

答:

分析:

从归纳不全角度设误。

原文是“遇教官诸生贤者,亲若同辈”,并非选项中的只“待门下学子”。

[参考译文]

(朱筠)当学政时,遇到贤能的老师和学生,跟他们说话谈论就好像同辈人一样,劝别人为学要先从识字开始,语气神情诚恳殷切,离开之后别人喜欢回想他说的话。

比对添加或删减内容

命题

设误

无中生有

故意添加原材料中未涉及的人物、事件或观点等内容,致使选项的分析概括于文无据。

以偏概全

将原文对某一方面的判断通过增加或删减表范围或程度及其他类的词语,故意扩大或缩小判断对象的范围。

比对

方法

辨析时应将选项的内容与原文仔细比对,检查是否有故意添加的而原材料中未涉及的内容或词语,或者筛查选项中有无漏掉原文关键词(尤其是表范围或程度的副词)的情况。

[应用体验]

7.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项概括分析是否有误。

[原文] (2016·全国卷Ⅲ)珪居闲类木讷者。

及当大事,毅然执持,人不能夺,卒以此忤权幸去。

教坊司臧贤请易牙牌,制如朝士,又请改铸方印,珪格不行。

贤日夜腾谤于诸阉间,冀去珪。

……极陈时弊十事,语多斥权幸,权幸益深嫉之。

会户部尚书孙交亦以守正见忤,遂矫旨令二人致仕。

两京言官交章请留,不听。

[选项C] 傅珪守正不阿,反遭诬蔑报复。

每遇大事,他都能坚持己见,不肯随意改易,因而触怒许多人;后因得罪权贵被迫退休,虽有言官请留,他仍坚持离职。

答:

分析:

从无中生有角度设误。

文中说权幸“矫旨令二人致仕”“两京言官交章请留,不听”,说明造成傅珪离职的原因,一是权幸的逼迫,二是皇上不答应言官的请求,而非傅珪“坚持”。

[参考译文]

傅珪闲居时类似木讷不会说话的人。

到面对大事时,毅然果断地坚持自己的意见,他人不能改变,最终因为这触怒权贵佞臣而离职。

教坊司乐官臧贤请求换牙牌,式样要做得像朝廷官员的一样,又请求重新铸造他自己的方印,傅珪阻止没有做成。

臧贤经常在宦官面前肆意诽谤傅珪,盼望着除去傅珪。

……极力奏陈当时社会弊病十件事,话语多指斥受宠的权贵,权贵愈加痛恨他。

正赶上户部尚书孙交也因为恪守正道被欺凌,权贵就假托帝王诏命令二人退休。

长安和洛阳谏官交互向皇帝上书请求二人留任,皇帝不听。

8.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项概括分析是否有误。

[原文] 隆庆元年(葛守礼)起户部尚书。

奏言:

“畿辅、山东流移日众,以有司变法乱常,起科太重,征派不均。

工匠及富商大贾,皆以无田免役,而农夫独受其困,此所谓舛也。

乞正田赋之规,罢科差之法。

”诏悉举行。

[选项B] 葛守礼关心农民。

他认为徭役征派不合理,造成全国各地出现了大量的流民移民,所以建议解除征财物和派差役的法令,皇帝下诏实行。

答:

分析:

从以偏概全角度设误。

“全国各地”错,扩大范围,原文是说“畿辅、山东流移日众”。

[参考译文]

隆庆元年,葛守礼起任户部尚书。

上奏进谏:

“京城附近、山东一带的流民日益增多,因为有司变法扰乱纲常,征收的科税太重,征派又不均衡。

工匠和富商大贾,都以无田免去徭役,只有农夫受此困厄,这就很不合事理。

请求纠正田赋的规章,罢除科差不公的法令。

”皇上下诏全部实行。

比对关系

命题设误

改变因果

命题人将原因说成结果,或将结果说成原因,或给句子强加因果关系,或将因果关系改变成了其他关系。

事件杂糅

将文段叙述的几件事情或事情的细节进行杂糅混编,或把多个人做的事说成一个人做的,故意制造事实的混乱状态,使考生难以厘清头绪。

比对方法

辨析时厘清人物与事件的关系,事件产生的原因、结果及其内在的逻辑关系,将选项与原文仔细比对,检查关系是否恰当。

[应用体验]

9.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项概括分析是否有误。

[原文] 刘玄佐,滑州匡城人。

少倜荡,不自业,为县捕盗,犯法,吏笞辱几死,乃亡命从永平军,稍为牙将。

玄佐性豪纵,轻财好厚赏,故下益困。

汴自李忠臣以来,士卒骄,不能自还,至玄佐弥甚。

其后杀帅长,大钞劫,狃于利而然也。

玄佐贵,母尚在,贤妇人也。

常月织纯一端,示不忘本。

数教敕玄佐尽臣节。

见县令走廷中白事,退,戒曰:

“长吏恐惧卑甚,吾思而父吏于县,亦当尔。

而居高当之,可安乎?

”玄佐感悟,故待下益加礼。

[选项A] 刘玄佐倜傥不羁,性情豪纵。

他少年时期行为放荡,不事产业;发达以后,轻财好赏,因此汴州士兵变得贪财而又骄横。

答:

分析:

从因果关系角度设误。

选项中出现结果“汴州士兵变得贪财而又骄横”与前面“倜傥不羁,性情豪纵。

他少年时期行为放荡,不事产业;发达以后,轻财好赏”构成的因果关系错误,原文“汴自李忠臣以来,士卒骄,不能自还,至玄佐弥甚”是说汴州士兵变得贪财而又骄横从李忠臣以来就开始了,只是到刘玄佐时更加严重,并非因为刘玄佐不事产业,轻财好赏而出现这样的结果。

选项强加了因果,故而错误。

[参考译文]

刘玄佐,滑州匡城人。

少时放荡不羁,不自立业,替县里捕捉盗贼,犯了法,吏人鞭打凌辱他,几乎丧命,于是逃亡投奔永平军,逐渐升为牙将。

刘玄佐性情豪放不羁,轻视钱财而喜欢重赏部下,所以部属日益难于约束。

汴州自李忠臣以来,士卒骄横,不能自拔,到刘玄佐时更加厉害。

以后杀将帅上司,大肆掠夺抢劫,都是贪财而造成的。

刘玄佐发迹后,其母还健在,是一个贤惠的妇人。

常常每月织粗绸一匹,以示不忘贫时劳动本色,多次教育告诫刘玄佐要恪守为臣之道。

其母见县令来厅前禀告政事,县令走后,她告诫玄佐说:

“长吏恐惧而十分谦卑,我想到你父亲在县里做官,也应当是这个样子。

你高高在上地面对下属,心里能够安宁吗?

”刘玄佐受感动醒悟了,所以对待下属更加宽和以礼。

10.阅读下面的原文与选项,认真比对,看选项概括分析是否有误。

[原文] (2013·全国卷Ⅱ)揆在相位,决事献替,虽甚博辨,性锐于名利,深为物议所非。

又其兄自有时名,滞于冗官,竟不引进。

同列吕

,地望虽悬,政事在揆之右,罢相,自宾客为荆南节度,声问甚美。

惧其重入,遂密令直省至

管内构求

过失。

[选项C] 李揆汲汲于名利,深受人们非议。

他在相位时,论及大事头头是道,却热衷追名逐利。

他嫉妒吕

地位超过自己,密令捏造吕的过失,最后反而自食其果。

答:

分析:

从事件杂糅角度设误。

从文中可以看出“密令捏造吕的过失”的时间是在吕

“罢相,自宾客为荆南节度”,即被调出京城之后,而且“密令捏造吕的过失”的原因是“惧其重入”。

选项犯了事件杂糅的错误。

[参考译文]

李揆在宰相职位上,决断大事,对君主劝善规过时,虽然非常博学善辩,但他生性热衷于追名逐利,深受人们非议。

还有他的哥哥在当时本来就有名望,却停留在闲散官吏的位置上,他竟然不加推荐。

跟李揆一起做官的吕

,虽然地位名望与李揆悬殊,但处理政事的能力却在李揆之上。

吕

被罢相后,以宾客的身份做荆南节度,声望非常好。

李揆惧怕他再入朝当宰相,于是密令直省机构到吕

所属的地方捏造吕

的过失。

——“文言文概括分析题”配套检测

重点高中适用作业

一、对点练(每小题3分)

1.比对下面的原文与选项,分析选项出现的问题。

原文:

慈寿皇太后上尊号,诏告天下。

(彭)时欲推恩,(李)贤谓一年不宜再赦。

时曰:

“非赦也,宜行优老典。

朝臣父母七十与诰敕,百姓八十给冠带,是‘老吾老以及人之老’也。

”贤称善,即奏行之。

门达构贤,帝惑之,曰:

“去贤,行专用时矣。

”或传其语,时矍然曰:

“李公有经济才,何可去?

”因力直之。

且曰:

“贤去,时不得独留。

”语闻,帝意乃解。

五年得疾在告,逾三月,帝趣赴阁视事,免朝参。

疏言:

“光禄寺采办,各城门抽分,掊克不堪。

而献珍珠宝石者,倍估增直,渔竭帑藏。

乞革其弊,以惠小民。

”帝优诏褒纳。

畿辅、山东、河南旱,请免夏税盐钞,及太仆寺赔课马。

京师米贵,请发仓储五十万石平粜。

并从之。

选项:

彭时关心百姓,体恤民生。

他向皇上建议实行优待老人的制度,并提出了减免税收、革除弊端等一系列施惠百姓的措施。

比对:

参考答案:

张冠李戴。

“他向皇上建议实行优待老人的制度”分析错误,文意是,彭时想建议皇上实行这种制度,却遭到李贤的反对,两人一番争议后,李贤觉得可以实行,就上奏建议实行优待老人的制度。

参考译文:

慈寿皇太后加尊号,下诏布告天下。

彭时想请皇上实施大赦,李贤说一年之内不宜两次大赦。

彭时说:

“不是要大赦,应该推行优待老人的制度。

朝廷大臣的父母,七十岁以上的应给予诰敕,百姓八十岁以上的给予冠带,这才是‘老吾老以及人之老’。

”李贤很赞赏(他的想法),立即上奏建议实行。

门达陷害李贤,皇上为此困惑,说:

“罢免李贤,将专门任用彭时。

”有人传出这句话,彭时惊惧地说:

“李公有经世济国之才,怎么可以罢免?

”于是极力为李贤申辩。

并说:

“如果李贤被罢免,我也不能独自留下。

”听到这话,皇上罢免李贤的想法才消除。

过了五年,彭时患病请假,过了三个月,皇上催他到内阁办事,免他上朝参见。

彭时上疏说:

“光禄寺采办,各个城门抽税,都严重搜刮。

而献上珍珠宝石的人,又加倍估算它的价值,掠取国库财物。

请革除这些弊端,来恩惠百姓。

”皇上优诏褒奖他,并采纳了他的建议。

畿辅、山东、河南发生旱灾,彭时请求免除夏税和盐钞,以及太仆寺索赔损失的官马。

京城的米价昂贵,他请求打开粮仓拿出储存的五十万石米平价卖出。

皇上都听从了。

2.比对下面的原文与选项,分析选项出现的问题。

原文:

光宗受禅,特诏(黄)洽言事,奏用人之论。

后屡乞归田,方未得请也,人劝之治第,洽曰:

“吾书生,蒙拔擢至此,未有以报国,而先营私乎?

使吾一旦罪去,犹有先人敝庐可庇风雨,夫复何忧。

”庆元二年致仕。

六年七月薨,赠金紫光禄大夫。

选项:

黄洽廉洁自律,坚持道德操守。

告老还乡后有人劝他营造府第,他认为不必如此,离职之后先人的破旧房子就足以遮风挡雨。

比对:

参考答案:

时序颠倒。

“告老还乡后有人劝他营造府第”理解有误,原文是说他多次请求告老还乡,还没得到准许时,有人劝他营造府第。

参考译文:

光宗即位,专门下诏让黄洽进言国事,他上奏了用人的主张。

后来他屡次请求告老还乡,还没有获得准许时,别人劝他营造府第,黄洽说:

“我是个书生,蒙恩被提拔到这个位置,没有什么用来报效国家,却先谋求自己的私利吗?

即使我一旦因获罪而离职,还有先人的破旧房子可以遮风挡雨,我还有什么可担忧的。

”庆元二年退休。

六年七月逝世,追赠金紫光禄大夫。

3.比对下面的原文与选项,分析选项出现的问题。

原文:

后所生长乐公主,太宗特所钟爱,及将出降,敕所司资送倍于长公主。

魏征谏曰:

“昔汉明帝时,将封皇子,帝曰:

‘朕子安得同于先帝子乎!

’然谓长主者,良以尊于公主也,情虽有差,义无等别。

若令公主之礼有过长主,理恐不可,愿陛下思之。

”太宗以其言退而告后,后叹曰:

“尝闻陛下重魏征,殊未知其故。

今闻其谏,实乃能以义制主之情,可谓正直社稷之臣矣。

忠言逆于耳而利于行,纳之则俗宁,杜之则政乱,诚愿陛下详之,则天下幸甚。

”后因请遣中使赍帛五百匹,诣征宅以赐之。

选项:

皇后为人大度,赞赏爱护正直的大臣。

魏征建议减少皇后女儿的嫁妆,皇后不仅不生气,还私下派遣使者赏赐给魏征财物,表彰他的正直。

比对:

参考答案:

曲解文意。

“还私下派遣使者赏赐给魏征财物”表述不正确,原文为“后因请遣中使赍帛五百匹,诣征宅以赐之。

”皇后请示过皇帝,才派人送礼物给魏征,并不是“私下派遣”。

参考译文:

皇后所生的长乐公主是太宗特别喜爱的,到公主将要出嫁时,太宗下令有关部门置办的财物嫁妆比长公主(太宗妹妹)的嫁妆多一倍。

魏征进谏说:

“昔日汉明帝时,将要封赏皇子,汉明帝说:

‘我的儿子怎能和先帝的儿子一样呢!

’(自己的儿子应少一些)称为长公主,确实是因为长公主比公