浙江省杭州市第二次检测语文试题解析版资料.docx

《浙江省杭州市第二次检测语文试题解析版资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省杭州市第二次检测语文试题解析版资料.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

浙江省杭州市第二次检测语文试题解析版资料

浙江省杭州市2015年第二次高考科目教学质量检测语文试题

1. 本试卷分试题卷和答题卷,满分150分钟,考试时间150分钟。

2. 答题前,在答题区域内填写学校、班级和姓名。

3. 所有答案必须写在答题卷上,写在试题卷上无效。

一、语言文字运用(24分,其中选择题每小题3分)

1.下列词语中加点的字,注音没有错误的一组是

A.对称(chèn) 癖好(pǐ) 狠角色(jué) 窗明几净(jǐ)

B.档案(dǎng) 菜畦(qí) 白桦树(huà) 扪心自问(mén)

C.湖泊(pō) 藤蔓(wàn) 节骨眼(jiē) 以儆效尤(jǐng)

D.校样(jiào) 肖像(xiào) 腈纶丝(qíng) 歃血为盟(shà)

【答案】C

【考点】本题考查现代汉语字音识记的能力。

【解析】A“几”读jī;B“档”读dàng;D“腈”读jīng。

2.下列各句中,没有错别字的一项是

A.两千余名深孚众望的各界人士,佩戴着红色的代表证件,走进庄严肃穆的人民大会堂,履行人民赋与的神圣职责,建言献策,共商国是。

B.本是全家团聚、共享天伦之乐的除夕夜,这一家人却为着平常掉在眼前都懒得弯腰捡拾的几毛钱不停地摇手机、戳屏幕,心无旁骛,忙得不亦乐乎。

C.成群结对的轮滑少年,在马路上有说有笑地联袂而行,有的甚至在车流中穿梭,逞能炫技,使本已十分复杂的城市路况平添了交通隐患。

D.作为忠实于原作的电视剧,《平凡的世界》没有穿越剧的光怪陆离,没有宫庭剧的跌宕起伏,有的是衣衫槛楼,是泥土、砖瓦和煤矿,是土得掉渣的农村生活。

【答案】B

【考点】本题考查常用规范汉字的识别和正确书写的能力。

【解析】A应是“赋予”;C应是“成群结队”;D应是“宫廷”。

3.下列各句中,加点的词语运用正确的一项是

A.由智慧冰箱、酒柜和烤箱构建的美食生态圈,从食材处理、保鲜到美食制作的全流程尽显智能化,用户虽然不会做饭,也照样可以做出各种美食。

B.既要依法坚决行击网络谣言,又要警惕少数领导干部曲解法律,拒绝网络舆论监督,利用打击网络谣言的机会狐假虎威、上纲上线打压网络批评。

C.现今的古建筑异地保护,除了极个别是因为公共设施建设位移外,绝大部分是借助保护文物这个道貌岸然的理由,去追求经济效益之实惠。

D.瑕疵点点的白玉材料,经过艺术大师富有想象力的雕琢和创造,化腐朽为神奇,成了一件有板有眼、生动形象的艺术作品,让人叹为观止。

【答案】B

【考点】本题考查词语的理解和正确使用的能力。

【解析】A应把“虽然”改为“即使”;C应把“道貌岸然”改为“冠冕堂皇”;D有板有眼:

①指说话,做事很有条理;②指说话的样子、语气有模有样。

不能修饰艺术作品。

4.下列各句中,没有语病的一项是

A.随着社会竞争和生活压力的不断增大,以休闲、娱乐为目的的旅游成为人们日常生活的重要组成部分,这使休闲旅游业有了广阔的发展前景。

B.本次征文要求围绕“践行社会主义核心价值观,争做美德好少年”为主题进行写作,题目为“写给成长中的自己”,文体不限,不少于600字。

C.尽管羊年春晚如同往年一样也没有让所有人满意,但它所体现的创新意识,还是让观众感受到了编导人员的勇气,叫人不得不点赞。

D.记者从江西省高速公路管理部门获悉,随着万载至宜春、萍乡至洪口界、九江绕城等5条高速公路的建成通车,实现了江西省县县通高速的目标。

【答案】C

【考点】本题考查病句的辨析和修改的能力。

【解析】A搭配不当,应是“竞争激烈”;B句式杂糅,删去“为主题”;D成分残缺,后面的分句缺少主语。

5.在下面一段文字的横线处填入语句,最恰当的一项是

移情的现象可以称之为“宇宙的人情化”,因为有移情作用,本来只有物理的东西可具人情,本来无生气的东西可有生气。

________这仍然是移情作用。

从一草一木之中见出生气和人情以至于极玄奥的泛神主义,深浅程度虽有不同,道理却是一样。

①它们都带有若干神秘主义的色彩。

②所谓神秘主义其实并没有什么神秘,不过是在寻常事物之中见出不寻常的意义。

③从理智观点看,移情作用是一种错觉,是一种迷信。

④但是如果把它勾销,艺术无由产生,宗教也无由出现。

⑤艺术和宗教都是把宇宙加以生气化和人情化,把人和物的距离以及人和神的距离都缩小。

A.①②⑤③④ B.①④⑤②③ C.③①④⑤② D.③④⑤①②

【答案】D

【考点】本题考查语言的连贯。

【解析】根据指代,“所谓神秘主义”应紧跟①,排除BC。

“它们”应指代“艺术和宗教”,应紧跟⑤,排除A。

所以选D。

6.依据下面的示例,另选一个描写对象仿写,至少运用两种修辞手法。

(4分)

示例:

春雨,浙浙沥沥,浙浙沥沥

像种子撒播在山川大地

一个个嫩黄的芽探出头来

开始了生命蓬勃成长的经历

【答案】示例:

雪花,纷纷扬扬,纷纷扬扬/给庄稼披上了厚厚的衣裳/小麦做了一个甜美的梦/梦见自己和太阳一样遍体金黄

【考点】本题考查句式的仿写能力。

【解析】注意例句中“浙浙沥沥”是“AABB”式,第二句是比喻修辞,第三句是拟人修辞。

【举一反三】所要仿写出的句子涉及句子内容、句式、修辞、衔接、照应和字数等多方面的要求,其核心是句子内容和句式特点。

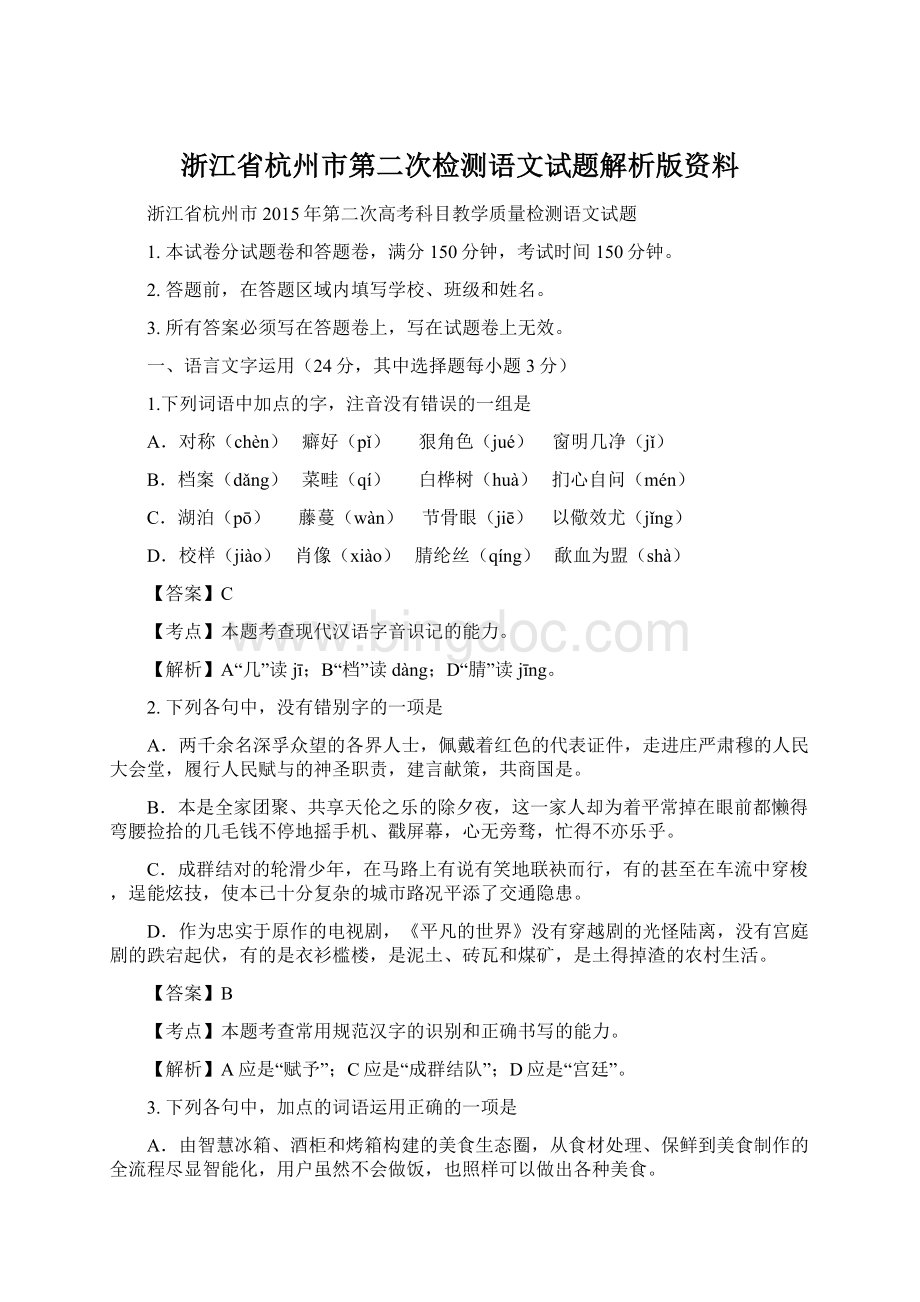

7.阅读下面的图表,完成

(1)

(2)两题。

(5分)

(1)根据表一表二,概括中国城市化进程的特点。

(3分)

(2)根据表二,就务工人员定居城市提出一条合理而具体的建议。

(2分)

制约因素

子女教育问题

农村老人无人照料

难以融入城市生活

收入太少

社会保障不完善

地位不平等

住房问题

所占比例

16%

20.1%

13.5%

67.2%

24%

7.8%

63.2%

【答案】

(1)中国城市化率已经超越欠发达国家,达到世界平均水平,并有向发达国家靠近的趋势;但在城市化过程中,仍然面临着多种挑战。

(2)略

【考点】本题考查图文转换,涉及语言的简明、连贯、准确。

【解析】第一小题,解题时要注意横坐标、纵坐标所标注的数据,全面、准确地分析;第二小题,要看出住房与收入是制约务工人员的两大因素。

二、现代文阅读(29分,其中选择题每小题3分)

(一)阅读下面的文字,完成8一10题。

(9分)

飞鸽传书,老马识途。

人类很早就已经意识到,很多动物具有出类拔萃的导向能力,纵使万水千山,无论阴晴雨雪,这些神奇的动物总能知道路在何方。

人类当中也不乏这样的认路高手,它们的脑海中似乎嵌入了“GPS”,怎样都不会迷失方向。

它们是怎样做到不迷路的呢?

早在20世纪SO年代,科学家们就通过对一些脑外伤患者的研究了解到,建立记忆的过程和大脑中一块被称为“海马”的脑区密切相关。

实验也佐证了这样的观点:

我们知道,像老鼠之类整天在错综复杂的洞穴中穿行的动物,天生就拥有极为强大的导向能力,然而如果科学家人为地去切除大鼠或小鼠大脑中的海马,它们也会一下子变成“迷途的老鼠”。

1971年,伦敦大学学院的约翰·奥基夫,在前人工作的基础上,又设计了这样一个实验:

他们先在大鼠的海马中植入了一个记录电极,然后将大鼠放置在一个空旷的房间中让其自由活动,发现了构成记忆体系的第一组成部分。

经过长时间的努力,他们在纷乱错杂的神经信号中分离出了一组独特的信号,而这组独特的信号则来自一类以发放电信号方式实现功能的独特的神经元。

奥基夫将这类神经元命名为“位置细胞”。

位置细胞的独特之处在于,他们的活跃程度只和大鼠所处的位置有关系:

当大鼠待在某个特定区域时,某几个特定的位置细胞就会变得特别活跃;而当大鼠跑到另一个区域时,就会有另外一批位置细胞活跃起来。

虽然位置细胞的总数量并不算很多,但是他们通过不同的组合方式可以包含海量的信息。

每种特定的位置细胞的组合对应一个特定的区域,当大鼠进入这个区域时,该组合的位置细胞就会活跃。

在奥基夫对位置细胞超过30年的研究中,他们了解到位置细胞能够和海马中其他的细胞合作,将那些来自大鼠感觉器官当时所处环境的特征信息,与过往记录到的不同位置的特征信息加以比对,通过这种方法,大脑将特定的特征信息与特定的空间位置联系起来,形成了空间位置记忆。

位置细胞在空间位置记忆中发挥着核心作用,如果用某些实验方法杀死大鼠脑中的位置细胞而保留别的细胞,那么这只大鼠的空间位置记忆就会受损但不会影响到其他的记忆。

和别的记忆一样,这种空间位置记忆既可以随着时间推移而遗忘,也可以通过反复训练来加强,乃至终身保留,但是这种记忆的特殊之处在于它拥有一定的可塑性:

当环境发生一定程度的变化时,这些记忆也可以根据环境改变作出一定的修正,这解释了我们为什么能在周遭环境不断变化时,依然可以准确地记住那些地点。

“我们知道自己的位置,但我们想去另一个地方,还需要相对的空间位置关系”。

2005年,一对科学家夫妇另辟蹊径,把主要研究对象从海马体转移到与海马体联系最紧密的“内嗅皮层”,发现了“内嗅皮层”中存在着一种“网格细胞”,这些细胞在空间认知的过程中起到了“坐标轴”作用,从而使大脑可以回答“从哪里出发”的问题,并知道“要到哪儿去”。

这些发现使他们与奥基夫共享了今年的诺贝尔生理学或医学奖。

8.下列对文中“位置细胞”的理解,不恰当的一项是

A.是一些动物形成空间位置记忆的独特的神经元。

B.它活跃的程度只和一些动物所处的空间位置相关

C.是一些动物大脑中专门用以导航的神经细胞。

D.它总数有限但用不同组合方式能包含海量信息。

【答案】C

【考点】本题考查对文本中重要概念的理解能力。

【解析】“专门用以导航的神经细胞”错,原文是:

这组独特的信号则来自一类以发放电信号方式实现功能的独特的神经元。

9.下列说法符合原文意思的一项是

A.如果将大脑“海马”中的位置细胞切除,老马识途、飞鸽传书就不一定会出现,人将可能会变成路盲。

B.凭借感官收集的环境信息,位置细胞就可以将它们与过往信息比对、联系,进而形成空间位置记忆。

C.空间位置记忆可以随时间推移而遗忘,也可以通过训练而加强,这是因为它具有一定的可塑性。

D.“网格细胞”的发现,弥补了对“位置细胞”研究的缺陷,从而使这一领域的研究达到了新的高度。

【答案】A

【考点】本题考查分析综合能力以及筛选并整合文中的信息的能力。

【解析】B缺少“和海马中其他的细胞合作”;C因果关系说错,“可塑性”不是空间位置记忆可遗忘也可加强的原因;D“弥补……缺陷”文中无据。

10.简要概括科学家破解“飞鸽传书,老马识途”秘密的两大成果。

(3分)

【答案】破解空间位置记忆机制,发现起“空间坐标轴”作用的“网格细胞”。

【考点】本题考查筛选信息及分析概括文章内容的能力。

【解析】根据文本,作者主要介绍了两方面内容:

空间位置记忆、“网格细胞”。

(二)阅读下面的文字,完成11一15题。

(20分)

我看多了

张晓风

在苏格兰旅行,走来走去,磕头碰脑的,好像碰到的总是古堡。

古堡有的临海,有的有护城河,有的花木扶疏,有的有美丽的陈列品……反正,一天里面,你总会走进五六栋古堡。

我对古堡不是太有兴趣,虽然黑羽的乌鸦昂首走在如茵的绿草地上也算赏心悦目,而古老厚重的石材建筑,其设计之高雅、施工之精巧绝伦,都颇令人发思古之幽情,然而古堡在我记忆中,好像只是专供故事中的幽灵出没的。

但其中有栋古堡却因为有其娓娓情节,令我难忘。

那天,隔着远远的草原,我们又看到一栋古堡,导游慢条斯理地说起一段因缘:

“这古堡200多年前就倾圮了,然后就一直荒在那里,这样过了100多年,有个子孙发愿,要把古堡于原地原样重建起来。

麻烦的是,找来的那位建筑师太年轻,(其实所有的建筑师都太年轻,有谁老过100岁呢?

)没有人见过那栋100多年前就倒了的优美古堡长什么样子。

那个时代又没有照相机,只听老祖父说过,他们曾听他们的老祖父说过,那是一栋富丽堂皇的古堡。

当时主事的这位建筑师急得不知该如何是好,后来,很幸运的,有一天晚上他做了一个梦,梦中居然有一栋古堡巍然矗立在那里,建筑师觉得这栋古堡是天造地设就该配这片岩岬和草原的。

他乍然惊醒,立刻把草图画下来,并且着手照图施工。

每天,他把老石材一块一块地重新堆砌上去,咦,这时忽然发生了一件怪事,堡主的子孙不知怎么又找到了原来的古堡设计图。

看过之后,大吃一惊,原来建筑师梦见的古堡跟原来的古堡一模一样。

”

导游的话,我平常未必全信,但此刻,我宁愿选择相信。

我认为建筑师梦见古堡,未必是古堡有灵,自己跑到大师的梦里来显灵显圣;而是因为大师既然生活在那片土地上,古堡这种“生物”——我称它们为生物并不荒唐——它们真的是天长地久、有情有思地长在那里的呢!

而且就算跌倒了也还可以重新爬起来——他也见多了,就算没有1000栋,也会有500栋吧!

积年累月,古堡跟周边的环境大概会怎样互生互动、筋勾肉连、气韵相融、眼神交电,必有一定脉络可循。

建筑师只不过是“日有所归纳”,故“夜有所梦”,他不过是跟200多年前的另一位建筑师英雄所见略同罢了!

有人以为人在年少时应多积累实际的生命体验,此话也对,却未必尽然。

人生还有同样重要的事,例如看地图,不妨视作实际徒步旅行的前置作业。

背《九九表》,比实际去排列土豆要有效率。

更何况,有些事是想体验也体验不到的,例如男人永远不能亲自体会怀孕和生产之苦楚,毒品则一次也别去亲身体验才好,否则后果不堪设想。

还有死亡,虽人人有机会体验,但体验完了也就没了。

这些事,应该都只从阅读经验里去“窃取”就好了。

聪明人是能从别人的吉凶里学会趋避之道的。

不单是自己个人的人生起落,整个民族的前路其实都要靠“看多了”或“听多了”的老练来应对。

“我看多了!

”以前是中老年人才有资格说的话,但如今资讯发达,要阅读,比以前方便千倍,这让这一代的年轻人可以毫不惭愧地说:

“我看多了!

”

或者,传说中古老的华夏文明,一度也像苏格兰那栋荒圮的古堡,身在春去秋来的荒烟蔓草中,想要重建光荣,恐怕只有靠多读书、多阅世了。

相信,总有一天,那美好强大的中华魂魄会因而翩然入我梦来,我们会在古旧的地基和蓝图上,重新垒起拔地而起、足以承继传统的优美云厦。

11.第一段在全文中起什么作用?

(3分)

【答案】写苏格兰古堡之多,引出下文;因为古堡多,为建筑师“看多了”做铺垫。

【考点】本题考查把握文脉的能力。

【解析】一般来说,要从内容和结构两方面思考回答。

内容上回答思考的角度:

概括主要内容,突出对象(形象)特征,表达情感,揭示、升华主题。

结构上回答思考的角度:

思考考查的句、段与题目、开头、上文、下文、结尾的关系。

12.作者为什么花大量笔墨引述导游的话?

(4分)

【答案】导游讲了一个生动曲折的故事,丰富了文章的内容,增强了对读者的吸引力;引发作者对“看多了”的思考,引出文章的主题。

【考点】本题考查理解散文的构思,体会作者的用意。

【解析】此题实际上也是“作用题”,就是问“花大量笔墨引述导游的话”的作用是什么,也要从结构与内容两方面分析。

13.赏析下面句子中加点的词语。

(4分)

①古堡这种“生物”——我称它们为生物并不荒唐——它们真的是天长地久、有情有思地长在那里的呢!

②这些事,应该都只从阅读经验里去“窃取”就好了。

【答案】①将古堡比作“生物”,生动地表现了古堡与周边环境的协调、融合、相得益彰。

②“窃取”在这里贬词褒用,突出了通过阅读获取他人经验、丰富人生内涵的重要性。

【考点】此题考查对重点词的理解能力。

【解析】①中的“生物”是比喻,是对“古堡”的赞扬;②中的“窃取”是贬词褒用。

回答时要结合语境具体分析。

14.对画线句中“有人”的观点,作者认为“此话也对,却未必尽然”,其理由是什么?

(4分)

【答案】多积累实际的生命体验是重要的,有意义的,但并非唯有如此,才能解决问题。

还可以汲取前人的经验,没必要事事体验,以提高效率;同时,还有一些事是想体验也体验不到的,有些事情以不去体验为好。

【考点】本题考查对重要句子的理解能力。

【解析】“此话也对,却未必尽然”的下文就是解释,共有三层意思,要分条概括。

15.结合文章的内容和写法,分析以“我看多了”为题的妙处。

(5分)

【答案】以“我看多了”为题,使文章内容集中,行文自然:

建筑师因梦中灵感而重建倾圮古堡的神奇故事,引发了作者对体验和阅读的思考,并由此产生联想,将古老的华夏文明比作古堡,相信依靠多读书、多阅世能重筑承继传统的优美云厦。

题目切口小,立意深,隐含着对年轻人多读书、多阅世的呼吁和对复兴中华文明的热切期望,升华了文章的主旨。

【考点】本题考查探析文章标题的能力。

【解析】“我看多了”既指建筑师“古堡看多了”,更指我们人生中的体验和阅读。

从作者的构思来看,文章最后升华到国家的复兴,“我看多了”就多了一层对年轻人的忠告。

三、古代诗文阅读(37分,其中选择题每小题3分)

(一)阅读下面的文言文,完成16—20题。

(19分)

子思①论 苏轼

昔者夫子②之文章,非有意于为文,是以未尝立论也。

所可得而言者,唯其归于至当,斯以为圣人而已矣。

夫子之道,可由而不可知,可言而不可议。

此其不争为区区之论,以开是非之端,是以独得不废,以与天下后世为仁义礼乐之主。

夫子既没,诸子之欲为书以传于后世者,其意皆存乎为文,汲汲乎惟恐其汩没而莫吾知也,是故皆喜立论。

论立而争起。

自孟子之后,至于荀卿、扬雄,皆务为相攻之说,其余不足数者纷纭于天下。

嗟夫,夫子之道,不幸而有老聃、庄周、杨朱、墨翟、田骈、慎到、申不害、韩非之徒,各持其私说以攻乎其外,天下方将惑之,而未知其所适从。

奈何其弟子门人,又内自相攻而不决。

千载之后,学者愈众,而夫子之道益晦而不明者,由此之故欤?

昔三子之争,起于孟子。

孟子曰:

“人之性善。

”是以荀子曰:

“人之性恶。

”而扬子又曰:

“人之性,善恶混。

”孟子既已据其善,是故荀子不得不出于恶。

人之性有善恶而已,二子既已据之,是以扬子亦不得不出于善恶混也。

为论不求其精,而务以为异于人,则纷纷之说,未可以知其所止。

且夫夫子未尝言性也,盖亦尝言之矣,而未有必然之论也。

孟子之所谓性善者,皆出于其师子思之书。

子思之书,皆圣人之微言笃论。

孟子得之而不善用之,能言其道而不知其所以为言之名,举天下之大,而必之以性善之论,昭昭乎自以为的于天下,使天下之过者,莫不欲援弓而射之。

故夫二子之为异论者,皆孟子之过也。

若夫子思之论则不然,曰:

“夫妇之愚,可以与知焉。

及其至也,虽圣人亦有所不知焉。

夫妇之不肖,可以能行焉。

及其至也,虽圣人亦有所不能焉。

”圣人之道造端乎夫妇之所能行而极乎圣人之所不能知造端乎夫妇之所能行是以天下无不可学而极乎圣人之所不能知是以学者不知其所穷。

夫如是,则恻隐足以为仁,而仁不止于恻隐;羞恶足以为义,而义不止于羞恶。

此不亦孟子之所以为性善之论欤!

子思论圣人之道出于天下之所能行,而孟子论天下之人皆可以行圣人之道,此无以异者。

而子思取必于圣人之道,孟子取必于天下之人。

故夫后世之异议皆出于孟子。

而子思之论,天下同是而莫或非焉。

然后知子思之善为论也。

【注】①子思:

名孔伋,字子思,孔子嫡孙,受教于孔子的学生曾参。

②夫子:

即孔子。

16.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是

A.皆务为相攻之说 务:

致力。

B.各持其私说以攻乎其外 私:

个人的。

C.皆圣人之微言笃论 微:

轻微。

D.天下同是而莫或非焉 同:

认同。

【答案】C

【考点】本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。

【解析】微:

简要。

成语有“微言大义”。

17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是

A.夫子之道,可由而不可知 较秦之所得与战胜而得者

B.诸子之欲为书以传于后世者 谨庠序之教,申之以孝悌之义

C.昭昭乎自以为的于天下 青取之于蓝而青于蓝

D.故夫二子之为异论者,皆孟子之过也 师道之不传也久矣

【答案】D

【考点】本题考查理解文言虚词在文中的含义与用法的能力。

【解析】D“之”都是主谓间助词,取消句子的独立性。

A而:

表转折/表承接;B以:

表目的/用、拿;C对/从。

【举一反三】正确理解常见的文言虚词在句中的意义和用法,在复习备考的过程中,一定要突出针对性和典型性。

针对性就是重点虚词的词性和用法,要做到辨析词性准确,理解用法恰当;典型性是就课本的语言材料而言,课本的语言材料可谓丰富,高考一般会从其中选择对比项,因此,我们要对每篇课文中的重点虚词进行分类整理,弄清用法。

18.下列对原文内容的理解和赏析,不正确的一项是

A.子思的思想起源于孔子,所以文章从孔子写起,评述孔子不刻意树立刻薄的观点,所说的都恰到好处,不会引起争论。

B.孔子去世后,诸子百家都想著书立说而流传后世,于是争论就产生了,作者将这种局面的产生归因于“三子之争”。

C.子思认为圣人的学说即使愚钝的男女都是可以理解并且能够践行的,而深奥的地方,圣人也未能完全领会,也不能完全做到。

D.作者将子思、孟子两人对孔子思想的继承和发展进行比较,最后得出子思比孟子更善于立论的结论,思路清晰,论述严密。

【答案】B

【考点】本题考查归纳内容要点,概括中心意思的能力。

【解析】这种局面的产生归因于“内自相攻而不决”。

19.用“/”给文中画波浪线的部分断句。

(3分)

圣人之道造端乎夫妇之所能行而极乎圣人之所不能知造端乎夫妇之所能行是以天下无不可学而极乎圣人之所不能知是以学者不知其所穷

【答案】圣人之道/造端乎夫妇之所能行/而极乎圣人之所不能知/造端乎夫妇之所能行/是以天下无不可学/而极乎圣人之所不能知/是以学者不知其所穷。

【考点】本题考查

【解析】断句时应初步了解语句大意,然后根据结构特点和语言标志,先断开容易理解的语句,再依据对上下文的理解破解难点。

20.把文中画线的句子译成现代汉语。

(7分)

⑴汲汲乎惟恐其汩没而莫吾知也,是故皆喜立论。

(3分)

(2)夫如是,则恻隐足以为仁,而仁不止于恻隐;羞恶足以为义,而义不止于羞恶。

(4分)

【答案】①心情迫切,唯恐自己被湮没而不被后人了解,因此都喜欢树立观点。

②这就像恻隐之心是仁爱的表现,但仁爱不仅仅是恻隐之心;懂得廉耻是道义的表现,可道义并不停留在懂得廉耻上。

【考点】本题考查理解并翻译文中的句子的能力。

【解析】翻译时尽量以直译为主,要关注重点词语、特殊句式、固定句式,强调字字落实,力求表达通顺。

【参考译文】

从前夫子的文章,不是刻意要著书立说,因此不曾想树立观点。

他所说的,都恰到好处,这样,他才成为圣人。

夫子的学说,可以照着去做,却不能完全懂得;可以述说,却无法与之论辩。

这是因为他不想树立那种浅薄的观点,引起是是非非的争论,他的学说也因此才不被废弃,给天下后世制定了仁义礼乐的规范。

夫子去世后,诸子百家都想著书立说而流传于后世,他们的心思全用在了文章形式上,心情迫切,唯恐自己被湮没而不被后人了解,因此都喜欢树立观点。

观点确立了,争论就产生了。

从孟子之后,到荀卿、杨雄,都致力于相互攻讦,其他不值一提的人还有很多,这些人相互驳难,争论不休。

唉,夫子的学说,不幸有老聃、庄周、杨朱、墨翟、田骈、慎到、申不害、韩非这些人,各持一家之说,从外面攻击,天下人正陷入困惑无所适从的时候,无奈他的弟子们又在内部相互攻击不休。

千年之后,学习的人越多,夫子的学说变得越发晦涩不明,恐怕就是这个原因吧?

从前的三子之争,是由孟子引起的。

孟子说:

“人性善。

”因此荀子说:

“人性恶。

”而杨子又说:

“人的本性,善恶兼具。

”孟子既然说人性是善