动物的生理.docx

《动物的生理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《动物的生理.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

动物的生理

专题4、动物的生理

专题4、1动物的物质代谢

一、内容提要

(一)、体内细胞的物质交换

(1)单细胞原生动物:

直接与外界环境进行物质交换

(2)多细胞动物:

通过内环境间接地与外界环境进行物质交换

(二)、食物的消化和营养物质的吸收

人和动物体在生命活动中需要的营养物质主要是水、维生素、无机盐、蛋白质、糖类和脂类等。

其中三大营养物质是后三者,它们多是一些不溶于水的高分子物质,所以这些物质进入细胞之前,都要经过消化、吸收、运输,最后经过内环境,以一定的方式进入细胞内。

1、食物的消化

①概念:

结构复杂、不溶于水的大分子有机物→结构简单、溶于水的小分子有机物

②方式:

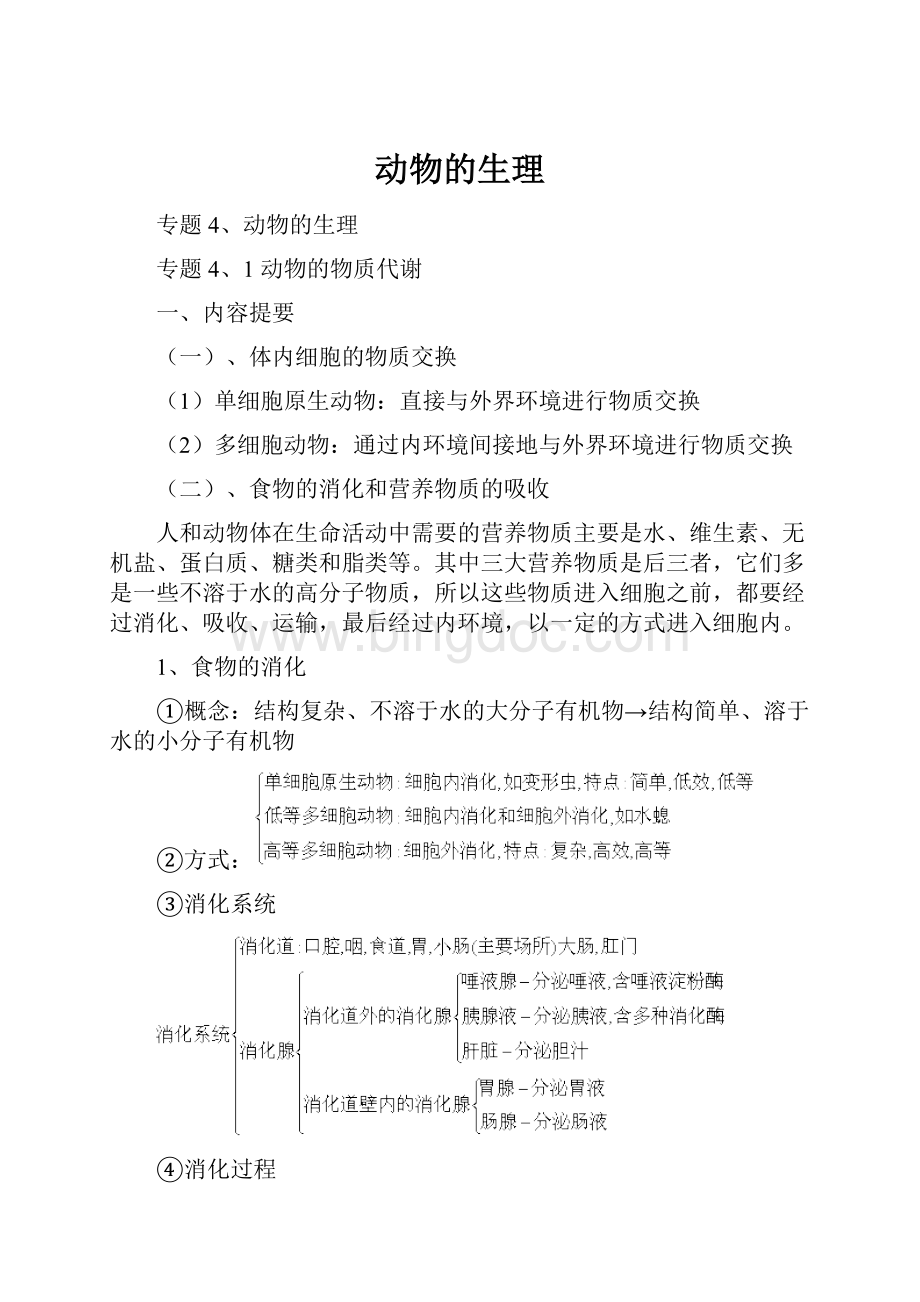

③消化系统

④消化过程

2、营养物质的吸收

①概念:

②吸收部位

胃:

吸收少量水、无机盐、酒精

小肠:

吸收水、无机盐、维生素、葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸等,是吸收的主要场所

大肠:

吸收少量水、无机盐、部分维生素

③吸收方式:

渗透、扩散:

水、胆固醇等

主动运输:

氨基酸、葡萄糖等

④小肠的结构与吸收功能相适应的特点:

小肠是消化道中最长的,有环形皱壁、小肠绒毛和微绒毛等结构,扩大了消化吸收的面积;小肠中的消化酶的种类多(8种);食物在小肠中停留的时间长;小肠绒毛分布有丰富的毛细血管和毛细淋巴管,有利于吸收。

(三)、人体三大营养物质的代谢

(1)糖代谢

(2)脂代谢

(3)蛋白质代谢

(4)三大有机物代谢的关系

共同点:

A、物质来源——来自食物;自身同类大分子有机物;其他有机物的转化。

B、在时间上,这些物质进行的多种生化反应可以归结为合成和分解两方面反应同时进行。

C、这些反应必须在酶的催化下进行,影响酶活性的因素也会影响物质代谢的正常进行。

D、彻底氧化分解的产物中都有二氧化碳和水。

二、例题分析:

例1、与人体细胞直接进行物质交换的是()

A、体液 B、细胞内液 C、细胞外液 D、消化液

[讲解]与人体细胞直接进行物质交换的是内环境,也就是细胞外液。

答案为C。

例2、对食物中脂肪、蛋白质和糖类都能产生消化作用的是()

A、胃液 B、胰液 C、胆汁 D、唾液

[讲解]对食物中有机物的消化起作用的是消化酶,胃液中只有胃蛋白酶,唾液中只有淀粉酶,胆汁中没有消化酶,而胰液中含有脂肪酶、淀粉酶、麦芽糖酶和蛋白酶等,能消化三大有机物。

答案为B。

例3、食物中的蛋白质经消化后的最终产物是()

A、多种氨基酸 B、各种多肽和氨基酸

C、CO2、H2O和尿素 D、多种氨基酸、CO2,H2O和尿素

[讲解]食物中的蛋白质经消化后的产物是氨基酸,氨基酸氧化分解后的产物是CO2、H2O和尿素。

答案为A。

例4、将乳清蛋白、淀粉、胃蛋白酶、唾液淀粉酶和适量水混合装入一容器内,调整pH至2.0,保存于37℃的水浴锅内。

过一段时间后,容器内剩余的物质是()

A、唾液淀粉酶、淀粉、胃蛋白酶、水

B、唾液淀粉酶、麦芽糖、胃蛋白酶、多肽、水

C、唾液淀粉酶、胃蛋白酶、多肽、水

D、淀粉、胃蛋白酶、多肽、水

[讲解]唾液淀粉酶在PH为2时失去活性,不能催化淀粉的水解,反而在酸性条件下被胃蛋白酶分解成多肽,乳清蛋白也被胃蛋白酶分解。

答案为D。

专题4、2动物的能量代谢

一、内容提要

(一)、呼吸作用

1、概念:

生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其他产物,并释放能量的过程。

2、实质:

分解有机物,释放能量

3、意义:

为生物体各项生命活动提供直接能源物质;为体内其他化合物的合成提供原料

4、过程

有氧呼吸

无氧呼吸

概念

生物细胞在氧气参与下,通过酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,同时放出大量能量的过程。

在无氧条件下,把糖类等有机物分解为不彻底的氧化产物,同时释放少许能量的过程。

场所

细胞质基质、线粒体

细胞质基质

总反应式

C6H12O6+6O2+6H2O

6CO2+12H2O+能量

C6H12O62C2H5OH+2CO2+能

C6H12O6

2C3H6O3+能

过程

第一阶段:

葡萄糖在细胞质基质中被分解为丙酮酸和少量[H],释放少量能量

第二阶段:

丙酮酸在线粒体中分解为二氧化碳和[H],释放少量能量

第三阶段:

[H]和氧结合,释放大量能量

C6H12O6

2C2H5OH+2CO2+能

C6H12O6

2C3H6O3+能

5、影响呼吸作用的因素

(1)温度:

(2)氧气

(3)二氧化碳

(4)水

(二)呼吸作用和光合作用的比较:

光合作用

呼吸作用

代谢类型

合成代谢

分解代谢

在哪些细胞中进行

叶肉细胞

所有活细胞

反应条件

光、色素、酶

酶

反应场所

叶绿体

线粒体、细胞质基质

物质转变

无机物转变为有机物

分解有机物产生二氧化碳和水,形成ATP

能量转变

光能转变为化学能,贮存在有机物中

将有机物中的化学能释放出来,一部分转移到ATP中

实质

合成有机物,储存能量

分解有机物,释放能量

联系

光合作用的产物为呼吸作用提供了物质基础。

呼吸作用产生的能量和二氧化碳可被光合作用所利用。

(三)人体的供能系统:

在人体有三大供能系统,它们是:

ATP-磷酸-肌酸供能系统,无氧呼吸和有氧呼吸供能系统。

人在剧烈运动时,首先是ATP-磷酸-肌酸供能系统,通过这个系统为运动提供能量大约维持20-25秒时间,如在进行100米比赛时,氧气的消耗量没有增加,也能完成。

但在进行400米或800米比赛时,只依靠ATP-磷酸-肌酸供能系统是不够的,但有氧呼吸还没有完全发挥出来,此时主要依靠无氧呼吸提供能量。

但无氧呼吸提供的能量很少,长时间运动主要依靠有氧呼吸提供能量。

如下图8-3:

二、例题分析:

例1、下图8-4能说明运动员在短跑过程中和短跑结束后血液中乳酸浓度变化的曲线的是()

A、曲线a B、曲线b C、曲线c D、曲线d

[讲解]本题主要考查人体骨骼肌无氧呼吸的知识。

人剧烈运动时,不能满足骨骼肌对氧气的需求,处于相对缺氧状态,此时的骨骼肌进行部分的无氧呼吸,产物为乳酸。

剧烈运动停止后,无氧呼吸就停止,先前积累的乳酸将不断氧化分解,血中乳酸浓度逐渐下降。

答案为C

例2、下列关于呼吸作用产物的叙述中,只适用于有氧呼吸的是()

A、产生ATP B、产生丙酮酸 C、产生水 D、产生二氧化碳

[讲解]生物的呼吸作用都会释放能量产生ATP,有氧呼吸的第一阶段和无氧呼吸相同,都是葡萄糖分解为丙酮酸;植物细胞的无氧呼吸大多产生酒精和二氧化碳;但只有葡萄糖彻底氧化分解后才生成水。

答案为C。

例3、根据下图8-5生命活动中能量转移关系的图解,分析并填空回答:

(1)图解中过程1是____,过程2是___,过程3是___。

(2)过程4和6只发生在高等动物和人的___细胞中。

在剧烈运动开始时,磷酸肌酸以过程__来维持ATP的数量,保证生命活动的正常进行。

(3)图解过程6如果发生在高等动物体内,那么葡萄糖转化为多糖的变化主要发生在____和____中。

[讲解]绿色植物通过光合作用把光能转化为ATP中活跃的化学能,进而储存在葡萄糖中。

磷酸肌酸只存在于动物体的细胞中,当ATP数量减少时,与ADP结合合成ATP。

在动物体内葡萄糖可以在肝脏和骨骼肌中转化形成糖原,储存起来。

答案为

(1)光合作用光反应,光合作用暗反应,呼吸作用

(2)肌肉,4(3)肝脏,骨骼肌

专题4、3新陈代谢的类型

一、内容提要

(一)、同化作用的类型

(1)自养型:

生物体能直接利用环境中的无机物转变成自身的有机物,并储存能量。

(2)异养型:

不能直接利用无机物制造有机物,只能从外界摄取现成的有机物转变成自身的物质,并储存能量。

包括人、动物,寄生或腐生的细菌。

(二)、异化作用的类型

二、例题分析

例1、在营养丰富、水分充足、温度适宜、黑暗密闭的环境中,分别培养下列各种生物,过一段时间后,它们仍然能够生存的是()

A、乳酸菌 B、白菜 C、蚯蚓 D、蘑菇

[讲解]在这样的条件下,能够生存的生物,其新陈代谢的类型应该是异养、厌氧的。

答案为A。

例2、利用酵母菌酿酒时从开始便持续向发酵罐内通入氧气,结果是()

A、酵母菌大量死亡,酒精减产 B、酵母菌数量不变,酒精产量不变

C、酵母菌数量增多,酒精增产 D、酵母菌数量增多,不产生酒精

[讲解]酵母菌是兼性厌氧微生物,在有氧的条件下,进行有氧呼吸,大量繁殖,在无氧的条件下,进行发酵产生酒精和二氧化碳。

在酿酒时,一开始向发酵罐内通氧,使酵母菌进行大量繁殖,到一定时候,在密封,使之进行无氧呼吸产生酒精。

因此只向发酵罐通氧,结果是酵母菌大量繁殖,但不产生酒精。

答案为D。

专题4、4动物生命活动的调节(激素调节)

一、内容提要

(一)

激素的调节特点与酶的作用特征比较:

(二)激素调节失调症:

正常生理情况下,血液中各种激素能维持在一个正常生命活动要求的相对稳定的生理浓度。

各种激素的正常生理浓度有所不同,但都很低。

激素是一种高效能调节物质,某种激素的偏高或偏低都有可能引起个体发育某些方面的不正常或生命活动暂时异常,表现一定的激素失调症。

(三)激素分泌调节:

激素分泌调节示意图:

下丘脑通过垂体调节和控制某些内分泌腺中激素的合成和分泌,而激素进入血液后,又可以反过来调节下丘脑和垂体中有关激素的合成和分泌,这种调节作用叫做反馈调节。

通过反馈调节,使某种激素浓度不致太高,也不致太低,从而保持相对稳定的生理浓度值,对生命活动发挥正常的调节功能,避免激素过高或过低而引起激素失调症。

二、例题分析

例1:

一个健康的人处于寒冷的冬天,下面哪些腺体的分泌物会增多(多选)()

A.垂体 B.甲状腺 C.胰岛 D.性腺

〔讲解〕气温寒冷时,通过对流散失热量多,体内有机物氧化分解时释放的能量,大部分转变为热能用以维持体温的相对恒定,体内产热相对增多。

随气温的降低,甲状腺激素的分泌量也相应的增加。

同时甲状腺的活动受垂体分泌的促甲状腺激素的调节,天冷时,垂体分泌的促甲状腺激素也会增多,促使甲状腺激素的增多。

所以答案为A、B

例2:

为了观察小狗甲状腺功能亢进引起的病变,应采取的实验措施是()

A、切除发育正常的小狗的甲状腺

B、向甲状腺功能不足的小狗注射一定剂量的甲状腺激素

C、用碘制剂连续饲喂发育正常的小狗

D、用甲状腺制剂连续饲喂发育正常的小狗

〔讲解〕甲状腺功能亢进是由于甲状腺激素分泌过多引起的。

切除发育正常的小狗的甲状腺体,体内甲状腺激素不能合成,将表现出甲状腺功能不足的症状,向甲状腺功能不足的小狗注射一定剂量的甲状腺激素,可使症状有所缓解,而不会出现甲亢。

碘是合成甲状腺激素的主要原料,但发育正常的小狗,其体内甲状腺的活动受垂体的控制,不会因为碘的过量而出现甲状腺激素的过量分泌。

所以答案为D。

专题4、5动物生命活动的调节(神经调节)

一、内容提要

(一)、神经调节的基本方式——反射

(二)、完成反射的结构——反射弧

反射弧组成及反射活动的完成过程:

感受器

传入神经

神经中枢

传出神经

效应器

(三)、兴奋的传导

(1)神经纤维上的传导:

①神经纤维膜上的电位

②局部电流方向

(2)神经元的传递

①突触小体和突触

②兴奋传递过程:

神经兴奋到达突触小体

突触前膜释放小泡中递质

神经元兴奋或抑制

突触后膜

突触间隙

③神经元间兴奋传递的特点:

单向传递

(3)高级神经中枢调节

在中枢神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。

(四)、神经调节与激素调节的区别和联系

(五)动物行为产生的生理基础

1、激素调节与行为

以动物的性行为和照顾幼仔行为为例加以说明讲解。

2、神经调节与行为

(1)非条件反射与本能。

(2)条件反射与后天性行为。

3、动物行为的产生是神经系统、内分泌系统和运动器官协调作用的结果。

二、例题分析:

例1:

手不小心摸到滚烫的开水壶,缩手反射的发生与疼痛的时间是()

A.先感到疼痛,后缩手反射 B.感到疼痛并同时缩手

C.先缩手反射,后感觉疼痛 D.变化不定

〔讲解〕脊髓具有反射和传导的功能。

当手碰到开水壶,在反射弧完整的情况下,将闪电般地完成缩手反射,而烫的刺激也随之由上行传导束传到大脑,随后产生疼痛的感觉。

所以答案为C

例2:

下图是突触模式图,请据图回答(括号内写标号);

(1)用箭头在图下方的长框中标出神经冲动的传递方向。

(2)⑤中所包含的化学递质是__________或__________,这些物质可与①作用改变( )________的离子通透性;结构①的形成与细胞结构中的细胞器________有关,结构⑤_______的形成与细胞器________有关。

(3)维持Na+、K+浓度在细胞内外的差异,与( )________的代谢活动密切相关。

(4)若⑦内的氧分压为A,二氧化碳分压为B,⑦外的氧分压为A′,二氧化碳分压为B′,则它们的大小关系为:

A_______于A′,B_____于B′。

〔讲解〕当神经冲动到达突触小体时,引起突触小泡⑤与突触前膜贴附、融合、破裂,向突触间隙释放化学递质,放出的递质扩散到突触后膜,递质分子立即与突触后膜的突触受体①结合,引起另一个神经元的变化。

突触小泡的形成与高尔基体有关;突触受体的合成与核糖体有关。

维持细胞内外Na+、K+的差异需主动运输,消耗大量ATP,这与线粒体有关。

线粒体是产生CO2,消耗O2的场所,线粒体中O2浓度最低、CO2浓度最高。