高考总复习氮磷 基础Word格式文档下载.docx

《高考总复习氮磷 基础Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考总复习氮磷 基础Word格式文档下载.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

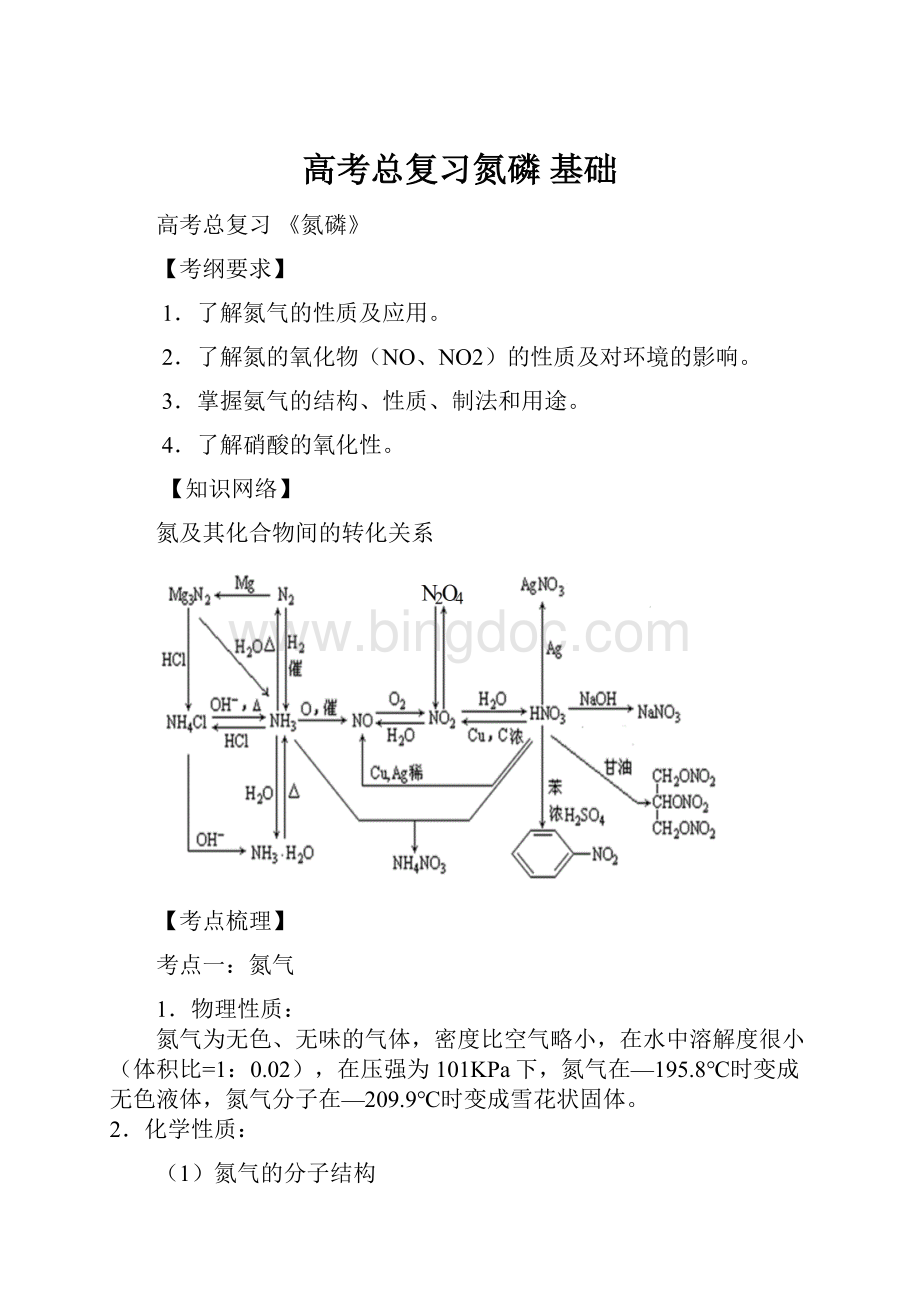

密度略大于空气

密度比空气大,

熔沸点

很低

低,易液化

溶解性

不溶

易溶

毒性

有毒

化学性质

与水

不反应

3NO2+H2O=2HNO3+NO

NO2既是氧化剂,又是还原剂

与碱

2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O

NO+NO2+2NaOH=2NaNO2+H2O

氧化性

2NO+2CO=2CO2+N2

2NO2+2KI=I2+2KNO2

还原性

2NO+O2=2NO2

可使KMnO4褪色

(与O2混合,通入水中

4NO+3O2+2H2O=4HNO3

4NO2+O2+2H2O=4HNO3

实验室制取

3Cu+8HNO3(稀)===3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

Cu+4HNO3(浓)===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

收集方法

排水法

向上排空气法

要点诠释:

①氮的氧化物除NO、NO2外,还有N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5,其中N2O5、N2O3分别是硝酸、亚硝酸(HNO2)的酸酐。

②NO能与人体中的血红蛋白结合使血液丧失输送氧气的能力;

空气中的NO和NO2污染物主要来自汽车尾气以及制硝酸的工厂的废气等,空气中的NO2也是造成酸雨和光化学烟雾的主要因素之一。

考点三:

氨气

1.氨分子的结构:

氨的电子式为,结构式为,氨分子的空间构型是三角锥形。

由于氨分

子中N-H键的极性强,氨分子与水分子、氨分子与氨分子间存在较强的分子间作用力(氢键),所以氨易溶于水,氨的熔、沸点相对较高(易液化)。

2.氨的物理性质

NH3是无色、有刺激性气味、极易溶于水的气体,常温时,1体积水可溶解700体积的氨气。

3.氨的化学性质

(1)与水反应:

生成氨水

NH3+H2O

NH3·

H2O

NH4++OH―

氨溶于水所得的水溶液称为氨水,其中大部分氨与水结合成一水合氨(NH3·

H2O)。

氨水显弱碱性,能使酚酞试液变红。

H2O受热又容易分解为NH3和H2O。

NH3是唯一能使红色石蕊试纸变蓝的气体,常用此性质检验NH3。

(2)与酸反应:

生成铵盐

NH3+HCl=NH4Cl(白烟)

NH3+HNO3=NH4NO3(白烟)

2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4

(3)与某些盐反应:

一般生成难溶的碱

如氯化铁溶液与氨水反应:

Fe3++3NH3·

H2O==Fe(OH)3↓+3NH4+

(4)还原性

氨分子中的氮元素呈-3价,因此氨气在一定条件下具有还原性,在一定条件下可被某些强氧化剂氧化。

4NH3+5O2

4NO+6H2O

4.氨气的实验室制法

(1)原理:

Ca(OH)2+2NH4Cl

CaCl2+2NH3↑+2H2O。

(2)装置:

“固体+固体

气体”(与用KClO3或KMnO4制O2的装置相同)。

(3)收集:

只能用向下排空气法。

(4)干燥:

用碱石灰(NaOH和CaO固体的混合物)。

(5)验满方法:

①用湿润的红色石蕊试纸置于试管口,试纸变蓝色;

②将蘸有浓盐酸的玻璃棒置于试管口,有白烟产生。

(6)环保措施:

用稀硫酸吸收多余的氨气,吸收时用防倒吸装置,如图:

①收集NH3时所用仪器必须干燥,导气管要插入管底。

②干燥NH3应用碱石灰、CaO、固体NaOH等碱性干燥剂,不能用浓H2SO4、P2O5(固体)等酸性干燥剂;

不能用无水CuSO4,也不能用无水CaCl2(因NH3与CaCl2能形成CaCl2·

8NH3)。

③制氨气时所用铵盐不能是硝酸铵、碳酸氢铵。

因为加热过程中NH4NO3可能发生爆炸而有危险;

NH4HCO3受热极易分解产生CO2,使生成的NH3中混有较多的CO2杂质。

(7)快速制NH3的方法:

①加热浓氨水(装置:

见图Ⅰ)

反应原理:

NH3↑+H2O。

②浓氨水中加固态碱性物质(装置:

见图Ⅱ)

浓氨水中存在以下平衡:

NH3+H2O

NH4++OH―,加入固态碱性物质(如CaO、NaOH、碱石灰等),消耗水且使c(OH―)增大,使平衡逆向移动,同时反应放热,促进NH3·

H2O的分解。

H2O+CaO=NH3↑+Ca(OH)2

5.氨的喷泉实验

(1)、实验步骤:

在干燥的圆底烧瓶时充满氨气,用带有玻璃管和滴管(滴管里预先吸入水)的塞子塞紧瓶口。

立即倒置烧瓶,使玻璃管插入盛有水的烧杯里(水里事先加入少量酚酞试液),按图甲安装好装置。

打开橡皮管上的夹子,挤压滴管的胶头,使少量水进入烧瓶,观察现象。

(2)、实验现象:

可以看到,烧杯里的水经玻璃管进入烧瓶,形成喷泉,烧瓶内液体呈红色。

(3)、实验结论:

氨易溶于水,氨与水反应生成了易溶于水且能使溶液显碱性的物质。

喷泉实验原理

①容器内气体极易溶于水或容器内气体易与溶液中的溶质发生化学反应。

当外部的水或溶液接触容器内气体时,由于气体大量溶解或与溶液中的溶质发生化学反应,使容器内压强迅速降低,在外界的大气压作用下,外部液体迅速进入容器,通过尖嘴导管喷出,形成喷泉。

下表列出的气体作用于吸收剂,就能形成喷泉。

气体

HCl

NH3

CO2、Cl2、H2S、SO2

NO2+O2

CH2=CH2

吸收剂

水或NaOH溶液

水或盐酸

浓NaOH溶液

水

溴水

②密闭容器内的液体由于受热挥发(如浓盐酸、浓氨水、酒精等)或发生化学反应,容器内产生大量气体,容器内压强迅速增大,促使容器内液体迅速向外流动,形成喷泉。

如喷雾器、人造喷泉、火山喷发等均是此原理。

考点四:

铵盐

1.物理性质

铵盐是由铵根和酸根构成的离子化合物,铵盐都是白色或无色晶体,都易溶于水。

2.化学性质

(1)受热分解(热解)

NH4Cl

NH3↑+HCl↑(用于除去或分离铵盐)

说明:

NH4Cl受热分解成NH3和HCl,遇冷NH3和HCl又反应生成的NH4Cl,本质上发生了化学反应,不要误认为是升华。

NH4HCO3

NH3↑+CO2↑+H2O

(NH4)2CO3

2NH3↑+CO2↑+H2O

(2)碱解——与强碱反应(铵盐的共性)

NH4++OH-

NH3↑+H2O

3.NH4+的检验方法:

(1)取少许样品与碱混合于试管中共热,将湿润的红色石蕊试纸靠近管口,若石蕊试纸变蓝,则证明样品中含NH4+。

(2)取少许样品于试管口,加入烧碱后加热,用蘸有浓盐酸的玻璃棒检验产生的气体,若有白烟产生,则证明样品中含有NH4+。

考点五:

硝酸

(1)纯硝酸是无色、有刺激性气味的液体。

(2)硝酸沸点(83℃)低,易挥发,在空气中遇水蒸汽呈白雾状。

(3)质量分数69%以上的硝酸称为浓硝酸。

(1)酸的通性:

一元强酸。

如:

稀硝酸使紫色石蕊试液变红。

(2)不稳定性

①硝酸不稳定,见光或受热易分解,其反应方程式为:

4HNO3

2H2O+4NO2↑+O2↑

②存放:

HNO3应盛放在棕色试剂瓶里,并存放在黑暗阴凉处。

③浓硝酸常呈黄色是因为HNO3分解产生的NO2溶解于硝酸中,去掉硝酸中黄色的方法是通入少量O2,发生的反应为:

4NO2+O2+2H2O==4HNO3

(3)强氧化性

①与金属的反应(大部分金属能与硝酸反应)

a.Cu与浓、稀硝酸均能起反应,其反应方程式分别为:

Cu+4HNO3(浓)==Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

3Cu+8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

b.常温下,铁、铝遇冷的浓HNO3能发生钝化,原因是浓HNO3使Fe、Al表面生成一层致密的氧化物薄膜,阻止了酸与内层金属的进一步反应,故常温下可用铁、铝容器盛装冷的浓HNO3。

但加热能和它们发生剧烈的发生化学反应。

Al+6HNO3(浓)

Al(NO3)3+3NO2↑+3H2O

②与非金属(木炭)的反应:

C+4NHO3(浓)

CO2↑+4NO2↑+2H2O。

③硝酸还能与其他还原剂,如H2S、SO2、Na2SO3、FeSO4、KI、NaBr等发生氧化还原反应。

④王水

浓HNO3和浓盐酸按体积比1∶3混合即为王水,它的氧化性更强,能溶解Pt、Au等金属。

3.用途:

制炸药、染料、塑料、硝酸盐等。

考点六:

磷及其化合物

1.磷的同素异形体

名 称

白 磷

红 磷

理

性

质

颜色状态

白色蜡状固体

红色粉末

剧毒

无毒

易溶于CS2,不溶于水

不溶于H2O和CS2

1.82g·

cm-3

2.3g·

着火点

40℃

240℃

化

学

与O2反应

4P+5O2

2P2O5(白烟)

与Cl2反应

2P+3Cl2

2PCl3(白雾)

2P+5Cl2

2PCl5(白烟)

相互转化

保存方式

保存在水中

密封保存

用 途

制高纯H3PO4、烟雾弹

制农药、安全火柴

2.五氧化二磷

(1)物理性质:

白色固体,具有强烈的吸水性,是一种良好的酸性干燥剂,但不能干燥氨气等碱性气体。

(2)化学性质:

P2O5+3H2O

2H3PO4(无毒) P2O5+H2O(冷)=2HPO3(偏磷酸有毒)

要点诠释:

①白磷、红磷在空气中燃烧产物都为五氧化二磷,说明二者均由磷元素组成。

②红磷、白磷之间的相互转化说明红磷、白磷都由磷元素组成。

③磷在氯气中燃烧产物一般情况下均为PCl3和PCl5的混合物。

④使用白磷时,不得随意乱放,因白磷的着火点只有40℃,易自燃。

3.磷酸

(1)磷酸的性质

纯净的磷酸是无色、透明、易溶于水的晶体,是高沸点、难挥发、稳定的三元中强酸。

磷酸具有酸的通性,但无强氧化性。

(2)磷酸的制法

Ca3(PO4)2+3H2SO4

2H3PO4+3CaSO4

【典型例题】

类型一、氮的氧化物

例1、下列关于NO的叙述正确的是( )

A.NO是一种红棕色的气体

B.常温常压下,NO不能与空气中氧气直接化合

C.含等质量的氧元素的NO和CO的物质的量相等

D.NO易溶于水,不能用排水法收集

【思路点拨】从NO2、NO的性质入手分析。

【答案】C

【解析】NO是一种无色难溶于水的气体,可以用排水法收集。

常温常压下,NO容易与氧气直接化合生成NO2。

【总结升华】本题考查的是NO的性质。

举一反三:

【变式1】可用于区别溴蒸汽和NO2气体的试剂是()。

A.淀粉碘化钾溶液B.FeCl2溶液C.AgNO3溶液D.NaOH溶液

【解析】用AgNO3溶液检验,能产生浅黄色沉淀的气体为溴蒸气。

还可将二者分别溶于水来鉴别。

【变式2】

(2016河北唐山)某无色混合气体中可能含有Cl2、SO2、NO、NO2、CO2中的两种或多种气体。

现将此无色的混合气体通过品红溶液后,品红溶液褪色,把剩余气体接触空气,很快变为红棕色。

对于原混合气体成分的判断正确的是

A.一定有NO2和Cl2B.一定有SO2和NO

C.可能有NO2D.一定有SO2,可能有NO

【答案】B

【解析】该气体是无色的,则一定不能含有氯气(黄绿色)和NO2(红棕色)。

混合气体通过品红溶液后,品红溶液褪色,说明含有SO2。

把剩余气体排入空气中,很快变为红棕色,说明含有NO,由于没有涉及到二氧化碳的性质和现象,则不能确定是否含有二氧化碳,答案选B。

类型二、氨和铵盐的性质

例2、氨水显弱碱性的主要原因是()。

A.通常状况下,氨的溶解度不大

B.氨水中的NH3·

H2O电离出少量的OH-

C.溶于水的氨分子只有少量电离

D.氨本身的碱性弱

【思路点拨】氨水之所以显碱性是因为当NH3溶于水时,大部分NH3与水发生反应,生成NH3·

H2O,NH3·

H2O微弱电离,产生NH4+和OH-,可表示为:

H2O+NH3

H2O

OH-+NH4+。

【答案】B

【解析】氨气溶于水大部分与水结合生成一水合氨(NH3·

H2O),NH3·

H2O仅有少部分电离出NH4+和

OH-,因此显弱碱性,它既不是因为氨的溶解度不大,也不是因为氨分子电离的少(在水溶液里氨分子是不电离的),更不是因为氨本身碱性弱(氨不与水反应时无碱性)。

【总结升华】易错选C,原因是不清楚氨水显碱性的原因。

【变式1】对于氨水组成的叙述正确的是( )

A.只含有氨分子和水分子

B.只含有一水合氨分子和水分子

C.只含有氨分子、水分子和一水合氨分子

D.含有氨分子、水分子、一水合氨分子、铵根离子、氢离子和氢氧根离子

【答案】D

例3、在右图所示装置中,烧瓶中充满了干燥气体a,将滴管中的液体b挤入烧瓶内,轻轻振荡烧瓶,然后打开止水夹f,烧杯中的液体b呈喷泉状喷出,最终几乎充满烧瓶,则a和b分别是()。

a(干燥气体)

b(液体)

A

B

CO2

4mol·

L-1NaOH溶液

C

Cl2

饱和NaCl溶液

D

1mol·

L-1盐酸

【思路点拨】产生喷泉的条件:

气体在液体中的溶解度很大,烧瓶内外产生足够的压强差。

【答案】B、D

【解析】NO2易溶于水可形成喷泉,但它同时生成NO,使水不能充满烧瓶,CO2在水中溶解度不大,不能产生喷泉,但在NaOH溶液中因发生反应(CO2+2NaOH==Na2CO3+H2O),其溶解度显著增大,此时形成喷泉。

气体CO2和NH3,分别与NaOH溶液、盐酸能完全反应,则液体几乎能充满烧瓶。

【总结升华】只要能使烧瓶内外产生一定的压强差,气体与液体的组合就能形成喷泉。

(1)易溶于水的气体与水的组合;

(2)酸性气体与碱液的组合;

(3)碱性气体与酸液的组合等。

【变式1】

如图装置中,干燥烧瓶中盛有某种气体,烧杯和滴管内盛放某种溶液。

挤压滴管的胶头,然后打开止水夹。

下列与实验事实不相符的是()。

A.Cl2(饱和食盐水)无色喷泉

B.NH3(H2O含石蕊)蓝色喷泉

C.HCl(H2O含石蕊)红色喷泉

D.SO2(NaOH溶液)无色喷泉

【答案】A

【解析】要形成喷泉,必须满足气体易溶于水或与溶液反应,烧瓶内外形成较大的压强差。

A中,Cl2在饱和食盐水中的溶解度很小;

B、C中,NH3和HCl均极易溶于水;

D中,SO2极易与NaOH溶液反应。

类型三、氨的制法

例4、下面是实验室制取氨气的装置和选用的试剂,其中错误的是()

【思路点拨】要根据反应原理中反应物的状态和反应条件选择合适的气体发生装置。

【答案】A

【解析】A中,NH4Cl受热分解为NH3和HCl,但在管口及导管中二者又会重新化合为NH4Cl,得不到NH3。

B中,CaO与浓氨水混合,CaO与水反应放出大量的热,使氨水温度升高,NH3挥发出来。

C中,NH4Cl和Ca(OH)2在试管中发生反应:

2NH4Cl+Ca(OH)2

CaCl2+2H2O+2NH3↑。

D中,对浓氨水加热,使NH3·

H2O分解并挥发得到NH3。

【总结升华】此题主要考查氨气的实验室制法,题目设计来源于教材内容,但又不拘泥于教材内容。

“死扣教材”的同学会认为一定要用大试管加热固体才能制氨气而认为B、D是错误的装置。

【变式1】在实验室里可按下图所示的装置来干燥、收集气体R,多余的气体可用水来吸收,则R是

A.HCl B.NO C.NO2 D.NH3

(2015湖北黄冈3月质检)下列实验操作、现象和结论均正确的是()

选项

实验操作

现象

结论

①将湿润的红色石蕊试纸靠近试管口

试纸不变色

NH4Cl受热不分解

②将铜丝向下移动使其与浓硝酸接触

产生红棕色气体,用排水法收集气体

可以用该装置制备NO2

③光照

试管颜色变浅,出现油状液滴,少量白雾

甲烷与氯气发生取代反应

④打开分液漏斗

右侧试管中出现白色沉淀

酸性:

HNO3>H2CO3>H2SiO3

类型四、硝酸的性质

例5、将相同质量的铜分别和过量的浓硝酸、稀硝酸反应,下列叙述正确的是()。

A.反应快慢:

两者相同

B.消耗硝酸的物质的量:

前者多,后者少

C.反应生成气体的颜色:

前者浅,后者深

D.反应中转移的电子总数:

【思路点拨】先书写出铜分别和过量浓硝酸、稀硝酸反应的方程式,再进行分析。

【解析】比较反应Cu+4HNO3(浓)==Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O和3Cu+8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O可知,当Cu的质量相同、HNO3过量时,两个反应中,转移的电子数目相同,消耗的HNO3前者多,生成气体的颜色前者深。

浓HNO3的氧化性比稀HNO3强,浓HNO3与铜反应的速率比稀HNO3快得多。

【总结升华】金属与硝酸的反应是一个非常重要的考点,考查角度有HNO3体现的性质、氧化还原反应方程式的配平及电子转移分析、产生的气体的体积和硝酸的物质的量浓度的计算等(依据原子守恒、电子守恒)。

(2015福建福州期末质检)下列有关氮及其化合物的说法不正确的是()

A.硝酸应保存在棕色试剂瓶里

B.铵态氮肥不宜与碱性肥料混合施用

C.常温下铁、铝不与浓硝酸反应

D.NO可用排水法收集,NO2可用向上排空气法收集

【答案】C

【解析】A项,硝酸不稳定,见光易分解,所以应保存在棕色试剂瓶里;

B项,铵态氮肥的水溶液呈酸性,与碱性肥料混合施用会产生氨气,导致肥效降低;

C项,常温下铁、铝遇浓硝酸钝化,钝化是氧化还原反应,是金属表面被氧化产生了一层致密的氧化物保护膜,阻止了金属的进一步反应;

D项,NO与氧气反应但不与水反应,也不溶于水,可用排水法收集,NO3与水反应,不能用排水法收集,由于其密度比空气大,可用向上排空气法收集。

【变式2】从降低成本和减少环境污染的角度考虑,制取硝酸铜最好的方法是

A.铜和浓硝酸反应 B.铜和稀硝酸反应

C.氧化铜和硝酸反应 D.氯化铜和硝酸银反应

【解析】由方程式可得关系式为:

A项,Cu~4HNO3(浓)~Cu(NO3)2~2NO2

B项,Cu~HNO3(稀)~Cu(NO3)2~NO

C项,CuO~2HNO3~Cu(NO3)2~H2O

由以上关系式可以看出:

C.既节约原料,同时又不产生有毒气体。

D.成本太高亦不可采用。

故C为最好的办法。

类型五、含氮物质的转化关系及推断

例6、已知A、B、C、D为气体,E、F为固体,G是氯化钙,它们之间的转换关系如图所示:

(1)D的化学式(分子式)是________,E的化学式(分子式)是________。

(2)A和B反应生成C的化学方程式是________________________

________________________________________________________________________。

(3)E和F反应生成D、H和G的化学方程式是_________________

【思路点拨】E+F=D+H+CaCl2,可联想实验室制氨气的反应。

【答案】

(1)NH3 NH4Cl

(2)H2+Cl2

2HCl

(3)2NH4Cl+Ca(OH)2

2NH3↑+2H2O+CaCl2

【解析】由题目提示知A、B、C、D为气体,E、F为固体,由D+C→E可知E为铵盐,再由E+F→D知D为氨气,且F为碱,又知“G为氯化钙”推出F为Ca(OH)2,C为HCl气体。

【总结升华】框图推断题的关键是找准切入点,切入点可从有关物质的性质及反应条件入手。

【变式1】下图是某化工厂的生产工艺流程图,试回答:

(1)L的化学式为_______________,M的名称为____________

(2)B的结构式为______________,J的电子式_____________。

(3)写出A+E→G的反应方程式并标出电子转移的方向和数目:

________________________________________

写出饱和食盐水+E+F→J+K的反应方程式_________________。

【答案】

(1)NH4NO3;

纯碱

(2)

电子式略

(3)

;

NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHC

【巩固练习】

一.选择题(每小题有1~2个选项符合题意)

1.(2015山东师大附中一模)下列叙述不正确的是()

A.NH3的喷泉实验说明氨气极易溶于水

B.NO和NH3均可用排空气法收集

C.盛液溴的瓶内加少量水可防止液溴的挥发

D.NH3遇到挥发性强酸就能冒白烟

2.关于氮和磷两种元素的叙述正确的是( )

A.它们的原子最外层电子数相等,它们的最高正价都是+5价

B.氮的非金属性比磷强,所以NH3的稳定性要大于PH3

C.因为氮原子半径比磷原子半径要小,所以氮的相对原子质量比磷的相对原子质量小

D.磷酸比硝酸稳定,说明磷的非金属性不一定比氮弱

3.下列根据实验现象的判断中,正确的是

A.能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝的气体一定是氯气

B.在潮湿的空气中能形成白雾的气态氢化物一定是氯化氢

C.溶于水中能形