高考语文试题诗歌鉴赏文档格式.docx

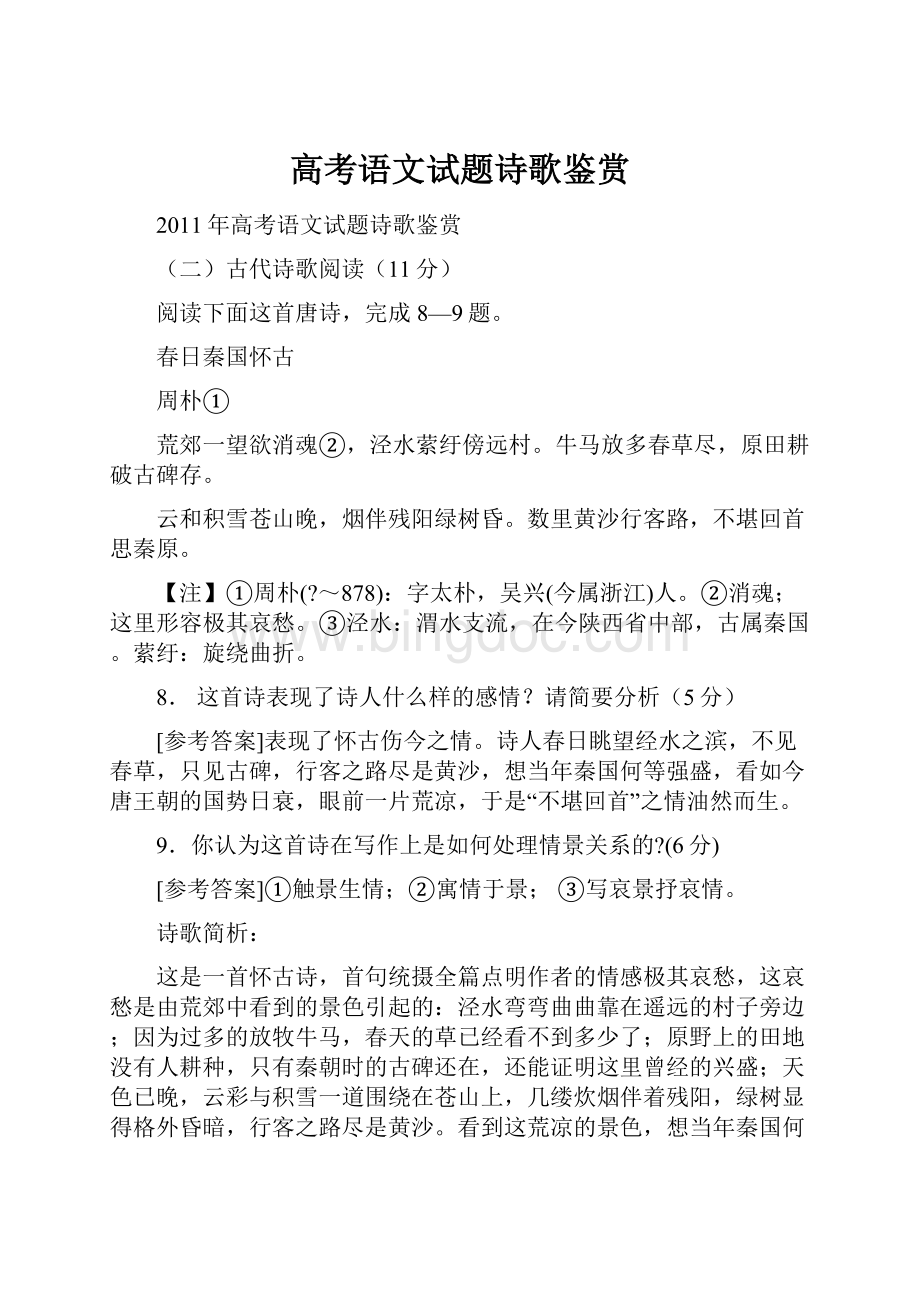

《高考语文试题诗歌鉴赏文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文试题诗歌鉴赏文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

伫听寒声②,云深无雁影③。

更深人去寂静。

但照壁孤灯相映。

酒已都醒,如何消夜永!

【注】①周邦彦(1056-1121):

字美成,号清真居士,钱塘(今 浙江杭州)人。

②寒声:

指秋声,如风声、落叶声、虫鸣声等。

③雁:

古人认为雁能传书。

(1)从上、下两阙的首句看,这首词是以什么为线索来写的?

请简要说明。

[参考答案]是以时间推移为线索写的。

上阕写的情景发生在日间“渐向暝”时;

下阕写作者难以入眠的情景已经推移至更深、人去、夜寂静时。

[试题分析]答出以时间为线索给1分,能简要说明的给2分。

意思答对即可。

(2)简要分析作者在这首词中所表现的心情。

[参考答案]作者在词中表现了思家、孤寂的心情。

上阕写作者站在庭院等候亲人的消息,但盼来的只是“无雁影”;

下阕写作者本想借酒浇愁,酒醒之后,却愁上加愁,于是感叹不已,使孤栖之愁更深一层。

[试题分析]答出心情的,给2分;

能简析表现的,给3分。

此词以时光的转换为线索,表现了深秋萧瑟清寒中作者因人去屋空而生的凄切孤独感。

作者意写心境、写情,但主要笔墨却是写环境,而白日萧瑟清寒的环境浸透了主人公的凄清之感,夜半沉寂冷落的环境更浸润了主人公的孤独感。

词一开篇就推出了一个阴雨连绵,偶尔放晴,却已薄暮昏暝的凄清的秋景,这其实很象是物化了的旅人的心境,难得有片刻的晴朗。

这样的环境中,孤独的旅客,默立客舍庭中,承受着一庭凄冷的浸润,思念着亲朋。

忽然,一声长鸣隐约地从云际传来,似乎是鸿雁声声;

然而,四望苍穹,暮云璧合,并无大雁的踪影。

过片“更深人去寂静”把上下片很自然的衔接起来,而且将词境更推进了一步。

“人去”二字突兀而出,正写出身旅途的旅伴聚散无常,也就愈能衬托出远离亲人的凄苦。

同时“人去”二字也呼应了下文孤灯、酒醒。

临时的聚会酒阑人散了,只有一盏孤灯摇曳的微光把自己的影子投射在粉壁上。

此时此刻,人多么希望自己尚在酣醉之中呵。

可悲的是,偏偏酒已都醒,清醒的人是最难熬过漫漫长夜的,旅思乡愁一并袭来,此情此景,人何以堪!

这首词全无作者贯有的艳丽之彩,所有的只是一抹凄冷之色。

这首词本名《清商怨》,源于古乐府,曲调哀婉。

欧阳修曾以此曲填写思乡之作,首句是“关河愁思望处满”。

周邦彦遂取“关河”二字,命名为《关河令》,隐寓着羁旅思家之意。

自此,调名、乐曲跟曲词切合一致了。

这首词不仅切合音律,而且精于铸词造句。

“秋阴时晴”,一个“时”字表明了天阴了很久,暂晴难得而可贵。

“伫听寒声”两句写得特别含蓄生动。

寒声者,秋声也。

深秋之时,万物在萧瑟寒风中发出的呻吟都可以叫做寒声。

此词中孤旅伫立空庭、凝神静听的寒声,原来是云外旅雁的悲鸣。

鸣声由隐约到明晰,待到飞临头顶,分辨出是长空雁叫,勾引起无限归思时,雁影却被浓密的阴云遮去了。

连南飞的雁都因浓云的阻隔而不能一面,那是何等凄苦的情景。

整首词中几乎无一字一句不是经过刻意的琢磨。

可以说通篇虽皆平常字眼,但其中蕴含的深挚情思却有千钧之力。

这也是周邦彦词的一大妙处。

此词自然浑成主要表现在语言平易无雕琢,而意象鲜明,人与物、情与境,浑然融为一气。

故戈载评曰:

“其意淡远,其气浑厚。

”(《宋七家词选序》)。

(北京卷) 阅读下面这首诗,完成12、13题

示秬秸1

张耒

北邻卖饼儿,每五鼓未旦,即绕街呼卖,虽大寒烈风不废,而时略不少差也。

因为作诗,且有所警,示秬,秸。

城头月落霜如雪,楼头五更声欲绝。

捧盘出户歌一声,市楼东西人未行。

北风吹衣射我饼,不忧衣单忧饼冷。

业无高卑志当坚,男儿有求安得闲。

【注】1秬秸:

张耒二子张秬、张秸。

张耒,北宋著名文学家,曾官太常寺少卿。

12.(7分)

(1)下列的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.诗前小序交代了本诗写作的起因和目的,凸显了诗作内容的真实性。

B.“歌一声”,是说卖饼儿沿街呼卖时有腔有调,生动形象并富于童趣。

C.卖饼儿衣着单薄,凛冽的寒风吹透了他的衣衫,他去担忧饼冷难卖。

D.作者在诗的最后,对两个儿子提出了谆谆告诫,点明了本诗的题旨。

[参考答案]B

[试题分析]应为突出卖饼儿起得早。

(2)这首诗的写景叙事,平实而富有韵味,请结合具体诗句作简要分析。

(4分)

[参考答案]要点一:

平实,没有华丽词藻,明白如话,通俗浅显。

如“捧盘出户”“市楼东西”等。

要点二:

有韵味,写景、叙事,蕴含丰富。

如,开篇两句,从视觉和听觉两方面描写了清冷空寂的景色,透露出作者对卖饼儿生活际遇的同情和关怀。

[试题分析]审准题是解答这道题的关键,这道题隐含了两个要求,平实和有韵味,答题时不可偏废。

(3)这首诗是张耒为教育自己的孩子而作,请对其中的教育内容和所用的教育方法加以概括,并联系实际谈谈自己的感受。

(不少于200字)(10分)

[参考答案]第一问:

教育内容:

要点一:

无论从事何种职业,都要意志坚定,不畏艰辛。

要点二,要有追求,持之以恒,勤勉而不懈怠。

第二问:

要点一,艺术性,以诗诫子,而不是枯燥说教。

要点二,形象性,以卖饼儿为榜样,激励自己的孩子。

[试题分析]要解合文本并有自己的感受。

(天津卷)

14.阅读下面的诗,按要求作答。

(8分)

骤雨

[宋]华岳

牛尾乌云泼浓墨,牛头风雨翩车轴。

怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。

牧童家住溪西曲,侵早骑牛牧溪北。

慌忙冒雨急渡溪,雨势骤晴山又绿。

(1)第三、四句中“卷”“吼”两个词有什么表达效果?

请结合诗句简析。

(2分)

[参考答案]“卷”从视觉角度,写出了骤雨来时的迅猛态势;

“吼”从听觉角度,写出骤雨声势之大。

(2)请结合全诗,赏析“雨势骤晴山又绿”一句。

(3分)

[参考答案]“骤晴”写雨来得急、去得快,暗扣诗题;

“山”又绿写出了下雨前后景色变化,隐含牧童因雨停而轻松的心情;

(3)有人说,本诗第五、六句可以放在开头,你认为好还是不好,为什么?

[参考答案]不好,开篇写骤雨至,先声夺人,和结尾雨的骤然停止形成呼应,体现出作者谋篇布局的艺术匠心。

如果把第五六句放在开头,牧童就成了描写的重心,冲淡了艺术效果。

好。

先写牧童悠然自得的情状,衬托出骤雨初至的紧张场面,给读者提供了一个阅读视角,增强了身临其境的艺术效果。

而按现在的顺序,在表达上略显突兀。

[试题分析]第一题考查炼字。

第二题考查对某一句的赏析。

第三句考查谋篇布局。

[高考考点]鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧,评价文章的思想内容和作者的观点态度

[易错提醒]第二问使用的表现手法分析不出,主要是平常对表现手法的理解主要局限在大概了解上,没有做到具体分析。

(重庆卷)

12.阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡江

[明]张弼

扬子江头几问津,风波如旧客愁新。

西飞白日忙于我,南去青山冷笑人。

孤枕不胜乡国梦,敝裘犹带帝京尘。

交游落落俱星散,吟对沙鸥一怆神。

(1)“客愁”在诗中表现在哪些方面?

请加以概括。

[参考答案]奔波忙碌(几问津、忙于我),孤身在外(孤枕),思念家乡(乡国梦),朋友零落(交游落落)。

[试题分析]首联起总括作用,从其它三联中归纳出与愁的表现有关的关键词语,进行总结即可。

(2)指出“吟对沙鸥一怆神”中“沙鸥”意象的作用。

[参考答案]以到处飞翔的沙鸥衬托作者的孤单漂泊。

[试题分析]沙鸥,是诗人们常常用来抒发内心因漂泊无依而伤感的意象。

如杜甫《旅夜书怀》“名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

”诗人即景自况以抒悲怀,水天空阔,沙鸥飘零,人似沙鸥,转徙江湖。

本诗也是如此,用沙鸥的到处飞翔衬托作者的孤单漂泊。

诗歌翻译:

在这扬子江头我已经是几度经过渡口了,江中的风波还像以前一样作为客人的我却又添了新愁。

在船上,看到向西飞去的白日比我还要忙碌,向南走去的青山冷冷得讥笑我这个失意的人。

独自睡去,却又为思念家乡的梦惊醒,破旧的衣服上还沾有京师的尘土。

朋友都像星星一样零星的散落在各地,面对着江上飞来飞去的沙鸥吟诗,联想到自己孤单漂泊的情形,心中立刻产生了怆然之情。

(山东卷)

14.阅读下面这首唐诗,回答问题。

咏山泉

储光羲

山中有流水,借问不知名。

映地为天色,飞空作雨声。

转来深涧满,分出小池平。

恬澹无人见,年年长自清。

(1)结合全诗,简要分析“映地为天色,飞空作雨声”的妙处。

[参考答案]这两句从声与色的角度描写了山泉的情态。

山泉平缓流淌时,清澈见底,水面映照天光云色。

飞流而下时,水石相击,如风雨之声。

山泉虽然无名,却有映地照天,兴风作雨的奇观。

这两句与前两句先抑后扬。

前两句写山泉的平淡无名,为抑;

这两句彰显泉流山中的奇观,为扬。

为诗歌最后两句赞美山泉做了铺垫。

(2)这首诗中的“山泉”具有什么品格?

诗人借咏山泉表现了怎样的情怀?

[参考答案]这首诗在表现山泉得天地之声色,具有满涧平池之能的同时,又表现了山泉恬淡自然,清高自守的品格。

诗人借咏山泉表现了淡薄清高,任性自然的情怀。

(广东卷)

10.阅读下面的宋词,然后回答问题。

(7分)

减字木兰花

苏轼

莺初解语,最是一年春好处。

微雨如酥,草色遥看近却无。

休辞醉倒,花不看开人易老。

等待春回,颠倒红英间绿苔。

(1)词中所写的春天的最美好时节是什么时候?

为什么?

结合词中的描写简要说明。

[参考答案]早春(初春)。

从“莺初解语”的“初”字,“微雨”的“微”字,“草色遥看近却无”的特点可以看出。

黄莺才刚刚懂得开口唱几句春天的歌,天空也刚刚下着如酥的小雨,嫩嫩的草尖刚刚冒出地面,在微雨里,眼前觉察不到它的存在,只有远远望去,才发现有一层的嫩绿铺在地面。

诗人所写的这些景物都独具初春的特点。

写出“早春”,1分;

结合词中的描写简要说明,2分。

(2)结合全词,简要分析词中所表达的思想感情。

[参考答案]在作者眼中,早春显然是一年中最美好的季节,应该倍加珍惜。

花还没有开放人就会老去,时光易逝,不要等春天过去后悔,因而不要浪费时光,要在这个时候“醉倒”。

表达了对早春的喜爱,把握青春年华、人生中最美好的时光,不要虚度人生、错过大好青春年华的感情,同时也表达出一种及时行乐,不要到年老时后悔颠倒、无所作为的思想感情。

指明诗人的思想感情和结合全词简要分析,各2分。

这首词的大意可以结合韩愈的《早春》来理解:

“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

”不过苏轼也真是偷懒,一首当中差不多有一半化用或者直接引用韩愈的诗,只有下阕表达了自己的一点思想感情。

整首诗可以这样解:

“黄莺才刚刚懂得开口唱几句春天的歌,这是一年当中春色最好的时候吧。

天空下着如酥的小雨,嫩嫩的草尖刚刚冒出地面,在微雨里,眼前觉察不到它的存在,只有遥远望去,才发现有一层的绿铺在地面。

不要推辞会醉倒在这个季节。

花是不经开的,人是容易老的。

不要等到浓烈的春天回到大地时再触目伤怀,你我颠倒唏嘘、百般感慨在红英凋零、绿苔如茵之间。

”

如果把春天分成早春、阳春、晚春的话,那么在花开花落的特征上,与人生的兴衰就有可比性。

根据韩愈的意思,早春显然是春天中最好的时令,苏轼采用了这一说,并且说要在这个时候“醉倒”,不要等待落花时节,触目伤怀,颠之倒之。

那么,我们可以揣测:

趁年轻时潇洒走一回,及时把握青春年华,珍惜一生中最好的时光,及时行乐,不要到年老时后悔颠倒,无所作为,大概就是作者想要表达的思想感情了。

(江苏卷)

三、古诗词鉴赏(10分)

9.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

春日忆李白

杜甫

白也诗无敌,飘然思不群。

清新庾开府,俊逸鲍参军。

渭北春天树,江东日暮云。

何时一樽酒,重与细论文。

注:

庾开府、鲍参军:

指庾信、鲍熙,均为南北朝时著名诗人。

渭北、江东:

分别指当时杜甫所在的长安一带与李白所在的长江下游南岸地区。

论文:

此处指论诗。

(1)这首诗的开头四句从哪三个方面对李白的诗作出了什么样的高度评价?

[参考答案]才思、诗风、诗品;

卓异不凡。

或“思不群”“比庾信”“比鲍熙”;

“诗无敌”。

[试题分析]这道题出得让人琢磨不透、一头雾水,似非要顺着命题者的命题意图来答题不可,这便是强行赶鸭上架之为。

首先,“什么样的高度评价”本身就有问题,“高度”不就是“什么样的评价”吗?

其次,从四句的关系上说,第一句为总括句,后三句是对第一句的进一步说明:

第二句为“才思”,第三、四句为“诗风”,也不见有第三个方面呀?

无奈之下,为迎合命题者,遂写上“诗品”二字,你敢说我答错?

但这么答,还是有些忐忑,因为你不是迎合命题者的,于是思来想去,还是这样吧:

“思不群”“比庾信”“比鲍熙”;

但是觉得这么答又不合题,题目要求答出三个方面,那一定是概括性的名词,这“比庾信”“比鲍熙”可不是名词!

权且这么招吧,只要尽力去答了,至于结果如何,就不管那么多了。

(2)“渭北春天树,江东日暮云”一联表达了什么样的思想感情?

用了何种表现手法?

[参考答案]这一联表达了作者对李白的浓浓思念之情。

运用了虚实结合的表现手法。

[试题分析]这首诗如果考生没有学过,单凭注解做起来是很难的,因为现代考生没这个实践,也不会去想象。

就拿教师而言,这两句有时也很难理解,所以估计答得不错的便是情景交融之类的套语了。

如是理解这一联的,思想感情答“离愁别恨”,表现手法答“拟人”、“象征”、“对偶”也应算为正确。

(3)说说这首诗的构思脉络。

[参考答案]作者先从李白的诗歌才华写起,交待思念的缘由;

而后顺理成章地抒写自己对李白的思念之情;

为此而表达再次相逢论诗的愿望。

层层铺垫,又环环相扣,情感真挚。

[试题分析]回答这个问题,得先明确“构思脉络”的意思,它是行文的思路,也就是文章先写什么,再写什么,最后写什么,这样的思路有什么好处,所以它往往对应着文章的层次以及题目所配给的分值。

审好题,方能答好题。

本诗可分三层,而且层次清晰,此题应该是好答的。

(福建卷)

(三)古代诗歌阅读(6分)

6.阅读下面这首诗歌,回答问题。

(6分)

晓至湖上

[清]历鹗

出郭晓色微,临水人意静。

水上寒雾生,弥漫与天永。

折苇动有声,遥山淡无影。

稍见初日开,三两列舴艋。

安得学野凫,泛泛逐清景。

【注】①湖:

杭州西湖。

②折:

弯曲。

③景:

影。

(1)这首诗情感丰富,请做分析。

(3分)

(2)请从表达技巧的角度对“折苇动有声,遥山淡无影”进行赏析。

[命题立意]本题考查鉴赏古代文学作品思想内容、语言和表达技巧的能力。

能力层级为E。

[试题分析]第一小题要从诗歌的意象入手,找出打上作者情感络印的名词,挖掘作者隐含在“景语”里面的“情语”,此题并不难解。

第二小题的诗句通俗易懂,设题相当开放,答案有好几种,关键要围绕表达技巧进行答题,只要能有根有据,言之成理即可得分。

[参考答案]

(1)答题要点:

①喜爱幽静:

“人意静”、“寒雾生”等;

②亲近自然:

“临水”、“稍见初日开”等;

③向往自由:

“学野凫”、“逐清景”等;

④自由暂不可得的惆帐:

“安得”。

(意思对即可。

)

(2)答题要点:

①对比:

以“有声”与“无影”对比,远写视觉,突出层次的远近的景致的深阔。

②对偶:

以“折苇”对“遥山”,近景与远景相结合;

以“动有声”对“淡无影”,听觉与视觉相结合;

节奏优美(或形象丰富,或层次分明),意境深阔、淡雅(或幽静、清新)。

(其它看法,言之成理亦可。

(安徽卷)

阅读下面这首诗,完成8~9题。

琅琊溪①

[宋]欧阳修

空山雪消溪水涨,游客渡溪横古槎②。

不知溪源来远近,但见流出山中花。

【注】①此诗写于作者被贬滁州(今安徽省境内)期间。

琅琊溪在滁州琅玡山。

②槎(chá

):

这里指拼扎而成的简易木桥。

8.这首诗围绕溪水描绘了哪几幅画面?

表达了作者怎样的情感?

[试题立意]本题考查“鉴赏文学作品的形象”和“评价文章的思想内容和作者的观点态度”。

能力层级为D(鉴赏评价)。

[参考答案]这首诗描写了雪消溪涨、游客渡溪、古槎横溪、山花随溪水流出等画面。

表现了作者对琅玡山美景的喜爱之情,体现了作者寄情山水的悠然情怀。

[试题解析]本题考查对诗歌意象与意境创造的理解,全诗仅四句,很显然一、二、四三句,共创造了四个场景,即四幅画面。

只要用简短的话概括画面内容即可。

感情主要是对山水的喜爱并乐在其中。

可联系初中学过的《醉翁亭记》来帮助理解。

不能只看注释中“被贬滁州”就联想到“悲伤”、“壮志难酬”之类的,切记:

具体问题具体分析。

9.请从虚实结合的角度对诗中三、四两句进行解析。

[试题立意][试题立意]本题考查“鉴赏文学作品的表达技巧”的能力。

[参考答案]实写花随溪水流出的景象;

虚写山中的春意,以及溪源之远、溪流的曲折。

虚实结合,激发了读者的想象,丰富了画面的内涵。

[试题解析]本题是诗歌表达技巧的考查。

“虚实结合”关键是要区分哪是虚,哪是实;

随流水流出的花是“实”,由此而产生的猜想都是“虚”。

《桃花源记》里“忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷”借到这里,就是最好的想象中的美景。

要求是“解析”,其表达作用是必须要回答的。

(浙江卷)

三、古代诗文阅读

(二)阅读下面这首词,完成21-22题。

蝶恋花·

出塞

[清]纳兰性德

今古河山无定拒,画角声中,牧马频来去。

满目荒凉谁可语?

西风吹老丹枫树。

从前幽怨应无数,铁马金戈,青冢黄昏路。

一往情深深几许,深山夕照深秋雨。

21.这首词开篇有何特点?

总领全词,点明主旨;

议论开篇;

奠定感情基调。

22.简析画线句的表现手法。

①以情相问,以景作答。

②化抽象之情为形象之景,增强了全词的抒情效果。

③“深山”“夕照”“秋雨”三个意象连用,委婉地表达出词人心中的孤寂、惆怅之情。

(四川卷)

12.阅读下面的宋诗,然后回答问题。

怀天经、智老,因访之

陈与义

今年二月冻初融,睡起苕溪绿向东。

客子光阴诗卷里,杏花消息雨声中。

西庵禅伯还多病,北栅儒先只固穷。

忽忆轻舟寻二子,纶巾鹤氅试春风。

——选自《陈与义集校笺》

【注】天经,姓叶,名德;

智老,即大圆洪智和尚。

诗中“禅伯”指大圆洪智,“儒先”指叶天经

(1)请简要概括诗中诗人的形象特点。

[参考答案]诗人形象情趣高雅,珍视友情,风流飘逸。

(2)请对这首诗第二联进行赏析。

(5分)

[参考答案]诗人客居外地,以诗自娱,观赏杏花,此种生活是苦是乐,是喜是悲,诗中并未直接道出,给读者留下了想象空间。

“客子”对“杏花”,“诗卷”对“雨声”,融情于景,以自然清新的笔调表达了诗人了平淡闲适之情。

(湖南卷)

10.阅读下面的古代诗歌,完成题目。

春暮西园

高启

绿池芳草满晴波,春色都从雨里过。

知是人家花落尽,菜畦今日蝶来多。

请任选一个角度赏析本诗。

[参考答案]角度提示:

①从语言的角度:

可分析总体的语言风格,也可抓住“满”“过”“知”等字分析炼字的精当。

②从形象的角度:

可联系诗中意象作具体分析;

也可以联系写景状物分析虚实相生,动静皆备的特色。

③从表达技巧的角度:

可分析白描、渲染、衬托等艺术手法;

也可在句法上分析承接的特点。

④从评价作品思想内容的角度:

可分析作者对“春暮”的态度,也可评价末句暗点“西园”的用意。

⑤如答案不在以上角度内,但言之成理也可。

[试题分析]本题考古代诗歌鉴赏,角度任选,开放度极大,是本套试卷的最大亮点。

它不再是“问什么答什么”,而是“想什么答什么”,给了考生答题的充分自主权。

角度不外乎四个:

形象、语言、技巧、情感。

(湖北卷)

14.阅读下面两首宋诗,完成后面的题目。

登城

刘敞

雨映寒空半有无,重楼闲上倚城隅。

浅深山色高低树,一片江南水墨图。

望湖楼晚景

苏轼

横风吹雨入楼斜,壮观应须好句夸。

雨过潮平江海碧,电光时掣紫金蛇。

(1)两诗均写江南雨景,但景色有异,《登城》写的是□□□□,《望湖楼晚景》写的是疾风骤雨。

(2)两诗第三句都描写相对静止的画面,请分别说说它们在原诗结构中的作用。

(3)以上两首诗,刘诗优美,苏诗壮美,请结合诗句赏析。

[参考答案]

(1)和风细雨。

(2)①刘诗第三句承接前两句,并与蒙蒙细雨叠加,以形成下句江南水墨图意境;

②苏诗第三句从“横风吹雨”转入“雨过潮平”,为描写雷电蓄势,承上启下。

(3)①刘诗通过写雨映寒空,山深树幽,倚楼眺望的一幅水墨画,运用白描手法,描绘出一幅江南水墨图。

②苏诗通过写横风斜雨,潮江涌动,运用比喻手法,写出了雨前,雨后的壮观美景。

[解题思路]两首诗歌同为写景佳作,赏析时抓住诗人描写的景物,品味景物的特点,结合诗人的诗歌特点,全面赏析。

(辽宁卷)

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首宋诗,完成8~9题。

题郑防画夹五首①(其一)

黄庭坚

惠崇②烟雨归雁,坐我潇湘洞庭③。

欲唤扁舟归去,故人言是丹青。