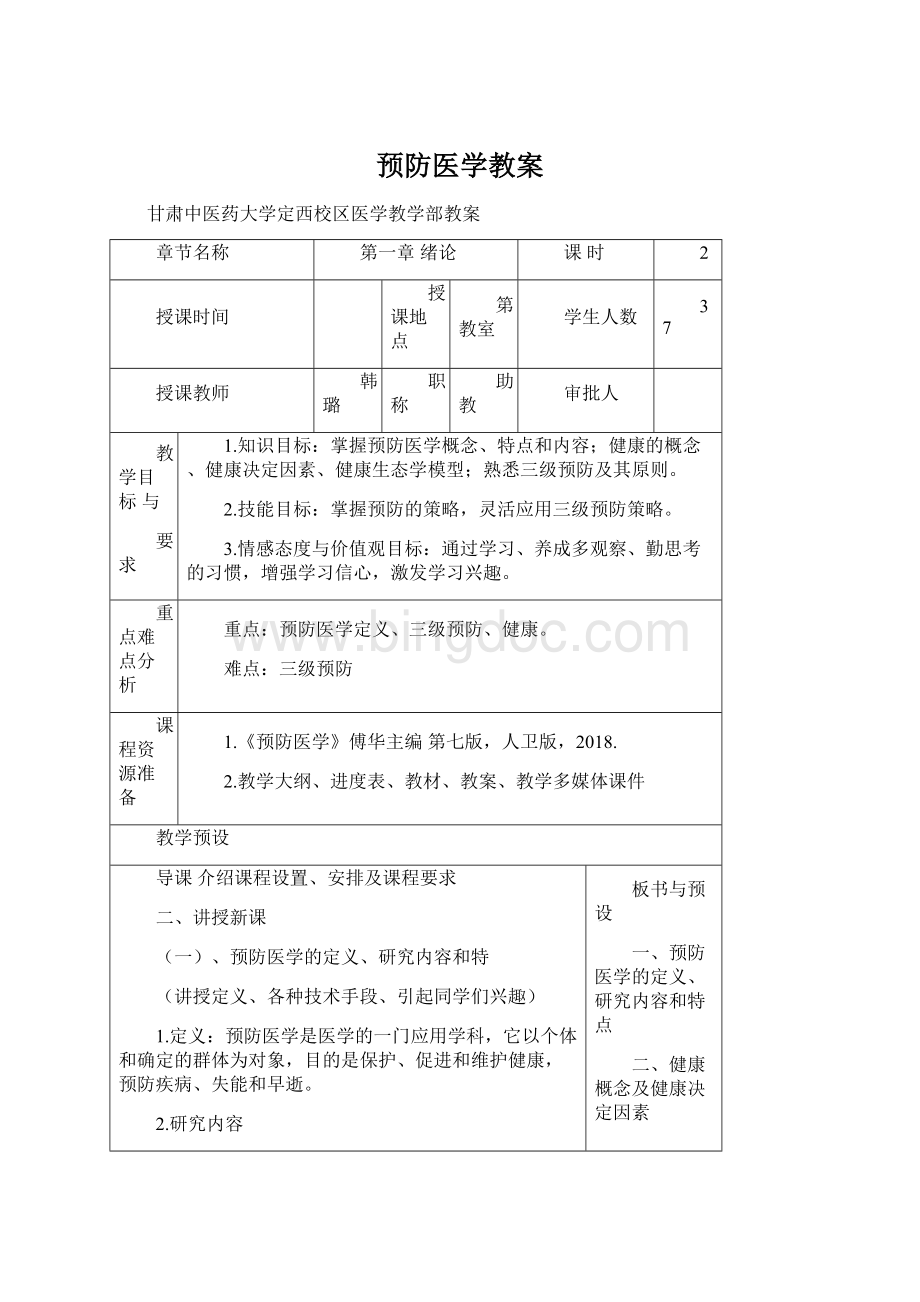

预防医学教案Word格式.docx

《预防医学教案Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预防医学教案Word格式.docx(36页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

2.研究内容

研究环境因素对人群健康的影响规律自然环境与社会环境对人群健康的影响。

分析人群疾病分布与健康水平动态变化趋势采用统计学方法与流行病学方法进行分析。

制定预防疾病与促进健康的策略和措施针对重要的人群健康问题,提出有效的策略和措施。

探讨卫生保健与疾病防治的组织和管理方法发展初级卫生保健和社区卫生服务,为卫生工作决策提供科学依据和咨询建议。

3.预防医学的特点

研究重点影响健康的因素与人群健康的关系;

工作对象个体、群体,健康人和无症状患者;

对策更具积极作用,较临床医学更大的临床健康效应;

研究方法注重微观和宏观相结合。

(二)、健康生态学模型

1.健康的概念传统的健康观念:

没病;

现在的健康观念:

身体、心理和社会适应的完好状态。

2.健康的组成以及作用。

3.健康决定因素社会经济环境、物质环境、个人因素以及卫生服务。

4.健康生态学模型5层健康生态学模型。

(三)、三级预防

第一级预防——病因预防

第二级预防——临床前期预防

第三级预防——临床期预防

三级预防原则是预防医学的核心,它体现对个体及群体在疾病发生前后的各个阶段的全方位预防,是实现人人健康这一最高医学目标的重要条件。

1.第一级预防:

主要指疾病前期(或称无病期),针对病因或危险因素采取综合性预防措施。

健康促进

通过创造促进健康的环境使人们避免或减少对致病因子的暴露,改变机体的易感性,保护健康人免于发病。

(1)健康教育:

提高卫生知识水平和自我保健能力。

(2)自我保健:

改变不良生活方式,坚持合理营养,体质锻炼等。

(3)环境保护与监测:

创造与维护有益健康的自然环境和社会环境,包括改善生活、生产环境,消除生物性、化学性、物理性因素对人体的损害。

健康保护

健康保护是对有明确病因(危险因素)或具备特异预防手段的疾病所采取的措施。

如

(1)长期供应碘盐来预防地方性甲状腺肿;

(2)改进工艺流程,保护生产环境不受有害粉尘的侵袭,以减少肺癌和尘肺的发生;

(3)通过孕妇保健咨询及禁止近亲婚配来预防先天性畸形及部分遗传性疾病等。

2.第二级预防:

临床前期措施

(1).做好早期发现、早期诊断、早期治疗(三早工作);

(2).控制疾病的发展。

二级预防措施包括普查、定期检查、高危人群的重点监护及专科门诊等。

3.第三级预防:

针对临床病人措施

(1).对已患某些疾病者,采取及时的、有效的治疗措施,防止病情恶化,预防并发症和伤残。

(2).对已丧失劳动能力或残疾者,主要促使功能恢复,进行家庭护理指导,尽量恢复身心康复,并能参加社会活动及延长寿命。

(四)、我国卫生工作主要卫生成就

1.三级医疗预防保健网基本建成

2.消灭和控制了一些严重危害人民健康的疾病。

3.城乡卫生状况有较大改变,人均期望寿命得到延长。

五、小结

1.预防医学的定义和研究内容、研究方法和特点。

2.健康观和医学模式的演变、三级预防。

3.我国卫生工作方针和主要卫生成就。

六、布置作业

1.预防医学的研究内容有哪些?

2.什么是三级预防?

板书与预设

一、预防医学的定义、研究内容和特点

二、健康概念及健康决定因素

三、预防的策略

四、我国主要卫生成就

课后记录

第二章流行病学概论

教学目标与

要求

1.知识目标与技能目标:

掌握流行病学定义,流行病学的原理与方法,熟悉流行病学的应用,了解流行病学的发展史与进展。

2.过程与方法目标:

通过学习熟练掌握流行病学原理与方法。

启发学生能够发现问题和提出问题,善于独立思考、学会分析问题和创造解决问题;

培养学生抽象概括和逻辑思维能力。

重点

难点

分析

流行病学定义、原理与方法及应用。

流行病学的原理及应用。

课程

资源

准备

一、导入新课:

复习上一节内容,直接导入新课

二、学习新章节内容

第一节流行病学的简史(通过讨论、提问总结的方式自学)

第二节流行病学的定义

(一)概念的演变

流行病学(epidemilogy)的英文来源于希腊字EPI(在……之中、之上)和DEMO(人群);

直译为“研究在人群中发生(事情)的学问(学科,OLOGY)”。

英国Stallybrass(1931年)定义为“流行病学是关于传染病的科学——它们的原因、传播蔓延以及预防的学科”

苏联(1936年)出版的《流行病学总论教程》中定义为“流行病学是关于流行的科学,它研究流行发生的原因、规律及扑灭的条件,并研究与流行作斗争的措施”;

流行病学是研究人群中与健康有关状态和事件的分布及决定因素,以及应用这些研究以维持和促进健康的学问”(Last,1983年)

(二)流行病学定义

流行病学是研究人群中疾病与健康状况的分布及其影响因素,并研究防治疾病及促进健康的策略和措施的科学。

1.流行病学的研究对象是人群;

2.流行病学关注的事件包括疾病与健康状况;

3.流行病学主要研究内容是:

①某(些)事件在人群中是怎样分布的,即揭示现象;

②什么因素导致某(些)事件在人群中呈现如此分布,即找出原因;

③用什么策略和措施可以改变这种分布,即提供措施;

④评价策略和措施的效果,即评价效果。

4.流行病学研究和实践的目的是防治疾病、促进健康。

第二节流行病学原理与方法

(一)基本原理

1.分布论:

一是人群特征:

如男性、女性,不同年龄,不同民族,不同职业等;

二是时间特征:

如不同季节,不同年份等;

三是地区特征:

如沿海与内陆,山区与平原等。

分布论是流行病学最基本的理论。

2.病因论:

一是自然因素:

可以是生物的、物理的、化学的等因素,如空气、水、土壤等;

二是社会因素:

如交通运输、人员流动、医疗卫生条件、医疗制度等;

三是饮食行为因素:

如吸烟、饮酒、高脂饮食等;

四是机体因素:

如机体易感状态、营养状况、心理因素等。

3.健康-疾病连续带的理论:

即机体由健康到疾病是一个连续的过程,在这个过程中受多种因素的影响,有一系列相互联系、相互依赖的机体疾病或健康标志发生,见图1-1。

4.预防控制论(三级预防)

5.疾病流行数理模型:

根据疾病和健康分布的发生、发展变化数据,运用数理模型推断出未来疾病和健康在人群分布中的变化趋势

(二)流行病学的几个基本原则:

1.群体原则;

2.现场原则;

3.;

4.代表性原则对比原则。

(三)研究方法

流行病学既是一门医学应用学科,也是一门医学方法学。

按照设计类型归纳起来有三大类:

观测法,实验法,数理法;

在观测法中,又有描述法和分析法;

第四节流行病学应用

(一)描述疾病和健康状况的分布

(二)探讨疾病的病因

(三)应用于诊断、疗效判断、选择治疗方案及预后评价

(四)疾病的预防控制及其效果评价

(五)应用于医疗卫生和保健服务决策与评价

第五节(自学)

三、小结与课后内容

板书:

一、定义

流行病学

三、流行病学原理

三、流行病学研究方法

课后

练习

1.名词解释什么是流行病学

2.流行病学的原理有哪些?

3.流行病学的研究方法

记录

第三章流行病学资料的来源与分布

2.知识目标与技能目标:

了解健康相关数据资料的来源,掌握健康相关数据资料的测量及指标,熟悉疾病三间分布及其作用。

了解三间分布的综合分析方法

第一节健康相关数据资料的来源

常规收集:

工作记录、报告卡、各种统计报表

专题调查研究:

现场调查(fieldsurvey)、实验研究(experimentstudy)

健康大数据资料。

第二节健康相关数据资料的测量

一、频数的测量

发生数(或发病数)(incidence):

指新发病例数,是疾病、伤害、死亡发生的频数。

现患数(或患病数)(prevalence)即患者总数,指观察人群中在某一个特定时间患某种疾病或处于某种状态的总人数。

二、风险的测量

风险(risk)是指在某一特定环境和时间段内,某种风险事件发生的可能性。

风险事件可以是死亡、疾病、伤害或其他健康相关事件。

从流行病学角度来看,风险是指在研究开始时没有受到侵害,而在研究期间发生风险事件的人数的比例。

研究开始确定的观察人群叫队列,也称风险人群,是计算风险事件发生可能性的分母(不变)

三、率的测量

率(rates)等于一定时间内某事件发生的频数除以研究期间内处于风险的人群的平均人口数。

k=100%,1000‰,或10000/万……

分险和率的关系:

当风险相同时,率可以反映风险变化模式当研究时间短,在研究期间内,分子所代表的事件每个个体只发生一次,受这个事件影响的人口比例比较小(如小于5%)时,率是风险的良好估计。

第三节常用测量指标

一、发病率(incidencerate,morbidity)指在一定期间内(一般为1年)、特定人群中某病新发病例出现的频率。

二、罹患率(attackrate)与发病率一样,也是测量人群新病例发生频率的指标,计算方法同发病率

三、续发率(secondaryattackrate)也称二代发病率,指某传染病易感接触者中,在最短潜伏期与最长潜伏期之间续发病例的人数占所有易感接触者总数的百分率。

四、患病率(prevalencerate)也称现患率,其实质是一个比例而不是率。

在这里一般用来表示被研究人口中患某疾病或处于某种状态的人口比例。

五、感染率(infectionrate)是指在某个时间内被检查的人群中,某病现有感染者人数所占的比例。

六、病残率(disabilityrate)指在一定的期间内,某人群中实际存在病残人数的比例。

七、死亡率(mortalityrate)指在一定期间(通常为1年)内,某人群中死于某病(或死于所有原因)的频率。

八、病死率(fatalityrate)表示一定时期内,患某病的全部病人中因该病死亡者所占的比例。

九、存活率(survivalrate),又称生存率,指随访期终止时仍存活的病例数与随访期满的全部病例数之比。

第四节 疾病分布

疾病分布(distributionofdisease)又称疾病的人群现象或疾病的三间分布,是指疾病在不同地区、不同时间和不同人群中的存在状态及其发生、发展规律,即疾病在三间所表现的发病率、患病率、死亡率等疾病频率状况。

一、地区分布

疾病在不同国家间的分布

疾病在同一国家不同地区的分布;

疾病的城乡分布;

疾病的地方性;

地方性疾病(endemicdisease)

二、时间分布

短期波动(rapidfluctuation);

季节性(seasonalvariation);

周期性(cyclicvariation);

长期趋势(seculartrend)

三、人群分布:

年龄、性别、职业、社会阶层、种族或民族、行为特征、婚姻状况、流动人口

四、疾病的人群、时间、地区分布的综合描述:

在疾病流行病学研究实践中,常常需要综合描述和分析其在人群、地区和时间上的分布情况,只有这样才能全面获取有关病因线索和流行因素的资料

人群现象的测量方法;

疾病分布的概念;

描述疾病分布常用的指标;

疾病的三间分布

三间分布的特征和决定因素

课后练习

课后记录

第四章常用流行病学研究方法

4

第109教室

教学

目标与

熟悉流行病学研究设计的基本内容,以及现况研究、队列研究、病例对照研究、随机对照临床试验的实施方法;

解释现况研究、队列研究、病例对照研究、随机对照临床试验的设计要点并能举例说明;

3.情感态度与价值观目标:

正常血细胞各个阶段的形态特点。

正常血细胞幼稚阶段的形态的辨别。

第一节、流行病学研究设计的基本内容

一、血象和骨髓像检验主要是瑞特染色后光学显微镜下的细胞形态学。

(一)正常血细胞形态学检验

1、粒细胞系统粒系形态发育分化特点:

胞体:

规则,呈圆形或类圆形;

胞质颗粒:

无颗粒→出现非特异性颗粒→出现特异性颗粒→非特异性颗粒减少→仅有特异性颗粒;

胞核:

圆形→椭圆形→半圆形→肾形→杆状→分叶状。

粒细胞阶段的划分要点:

早期粒细胞(原、早幼):

除形态发育规律特征外,嗜天青颗粒是形态划分主要标志。

中幼粒以下阶段主要依据核形分化程度(即核凹陷程度)来划分。

2、红细胞系统

红系形态发育分化特点:

由有核(原红→晚红)发育分化至无核的成熟红细胞(核脱出)。

核染色质由细→粗→块状→黑色团块状。

胞质由深蓝、不均匀、不透明→淡红色、均匀、无颗粒。

中幼红开始有血红蛋白随细胞成熟而逐渐增多。

二、小结本节内容

骨髓细胞形态学检查是造血检验的基础、最经典的方法之一。

骨髓细胞形态学检查的基础是正确识别各类骨髓细胞形态特点。

一、正常血细胞形态学检验

1、粒细胞系统

2、红细胞系统

绘出光学显微镜下各类正常血细胞形态特点

第三章造血检验技术

田淑云

中级

掌握正常血细胞形态学特点

1、《临床与血液学检验》许文荣王建中主编人民卫生出版社

2、《血液学检验》侯振江杨晓斌主编人民卫生出版社

3、教学大纲、进度表、教材、教案、教学多媒体课件

一、正常血细胞形态检验

1、单核细胞系统

单核细胞系统与其他细胞相比有以下特点:

胞体、胞核较大且不规则;

核染色质疏松;

胞质量较多,灰蓝色,有空泡。

2、淋巴细胞系统形态特点

小,圆形或类圆形;

胞质:

少,呈蓝色或淡蓝色;

圆形或类圆形,偶尔有凹陷或切迹。

3、浆细胞系统浆细胞系列特点:

胞质量多,深蓝色,泡沫状(常有小空泡),有核旁淡染区;

核圆,常偏位。

4、巨核细胞系统巨核细胞的增殖在祖细胞阶段完成。

细胞核内DNA通过复制,含量成倍增加,但细胞不分裂,故细胞体积逐渐增大,形成多倍体细胞。

形态特征:

胞体巨大,不规则;

胞质极丰富,并有大量细小颗粒;

胞核常巨大,成熟巨核细胞高度分叶且重叠。

5、其他细胞(肥大细胞、组织细胞、吞噬细胞、成骨细胞、破骨细胞、脂肪细胞、内皮细胞、成纤维细胞、退化细胞及涂抹细胞)

吞噬细胞:

胞体内包含有吞噬物质的一组细胞的总称。

细胞形态极不一致,由吞噬物的类型及多少而定。

胞核圆形、椭圆形或不规则形,常被挤至细胞的一侧,染色质疏松,核仁有或无。

胞质多少不一,淡蓝色或淡红色,常有空泡及吞噬物。

退化细胞:

这些细胞是推片时人为将其推散推破而成。

因为有的细胞已衰老,稍碰即破;

有的细胞脆性或粘性较大,易破碎;

还有一些细胞体大如球,内充满空泡或吞噬物,也容易破碎。

这些细胞分类计数时不用计数在内。

二、小结本节课内容

1、单核细胞

2、淋巴细胞

3、浆细胞

4、巨核细胞

5、肥大细胞

6、组织细胞

7、吞噬细胞

8、成骨细胞

9、破骨细胞

10、脂肪细胞

11、内皮细胞

12、退化细胞及涂抹细胞

课后练习

1、掌握正常血细胞形态学特点、粒/红比值、非红系百分比、骨髓稀释、骨髓检查适应症、正常骨髓象特征以及骨髓增生程度分级和标准。

2、熟悉骨髓细胞形态学检查步骤

骨髓象特征以及骨髓增生程度分级和标准。

一、骨髓细胞形态学检验

(一)骨髓常规检验的临床应用包括(诊断疾病、观察疗效及病情变化)

1、适应症(外周细胞数量及质量异常;

发热、肝、脾、淋巴结肿大;

骨痛等)

2、禁忌症血友病

(二)骨髓细胞学检验

1、低倍镜观察

判断骨髓涂片的质量:

涂片的厚薄、骨髓小粒、染色、油滴。

判断骨髓增生程度:

五级分类法;

介于两者之间稀释的可能,而无浓缩的可能性。

巨核细胞计数并分类:

全片数总数;

低倍镜下找,油镜观察、分类。

观察有无异常细胞:

尤其要注意观察血膜尾部。

2、油镜观察有核细胞的计数及分类:

计数部位的选择:

体尾交界处。

计数的秩序:

一般从上到下移动。

计数的细胞:

除巨核细胞、破碎细胞、分裂象以外的其他有核细胞。

计数的数目:

计数200个有核细胞。

增生极度活跃者最好计数500个,增生极度减低者计数100个有核细胞。

观察内容:

形态是否正常;

嗜酸性、嗜碱性粒细胞、成熟红细胞大小、形态、排列,有无点彩、颗粒等;

血小板数量、形态、聚集性、颗粒;

骨髓小粒结构;

有无寄生虫;

有无瘤细胞、转移性肿瘤细胞。

3、结果计算

4、填写骨髓细胞学检验报告单

(三)骨髓象分析(增生程度、粒红比值、各系细胞数量)

一、临床应用

二、细胞学检验

1、低倍镜

2、油镜

三、骨髓象分析

第三章第二节细胞化学染色检验

1、掌握POX、SB、PAS、AS-DCE、α-NAE、AS-DAE、α-NBE、NAP、ACP和铁等染色的方法、结果分析和临床意义。

2、熟悉上述染色的原理。

POX、PAS、AS-DCE、α-NAE、AS-DAE、α-NBE、NAP、ACP和铁等染色的方法、结果分析。

上述试验的方法及结果分析。

第二节细胞化学染色检验

一、概念细胞化学染色:

是以细胞形态学为基础,运用化学、生物化学等技术对细胞内的各种化学物质(蛋白质、糖类、酶类、核酸、脂类、无机盐等)做定性、定位、半定量分析的方法。

二、临床应用辅助判断白细胞的细胞类型;

血液病的诊断和鉴别诊断。

三、染色过程固定(保持细胞结构及化学成分不变)、显示(针对细胞中待检的特定物质)、复染(使涂片中各种细胞都能显示出来,便于观察和辨认)。

四、细胞化学染色的方法、原理、结果分析及临床意义。

(一)髓过氧化物酶染色(二氨基联苯胺法)

1、原理二氨基联苯胺→(MPO、H2O2)→棕褐色不溶性沉淀。

2、结果分析见课本P93。

3、临床意义辅助判断急性白血病类型的首选(急淋和急粒的区别)。

(二)酯酶染色(特异性和非特异性)

1、氯乙酸AS-D萘酚酯酶→(NAS-DCE+HO2)+坚牢紫酱GBC→红色不容性沉淀。

2、结果分析见课本P94。

3、临床意义用于MPO阳性的急粒及急单的鉴别。

(三)中性粒细胞碱性磷酸酶染色(偶氮偶联法)